您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2011

秦陵铜立车车舆结构及衣蔽解析/一

党士学

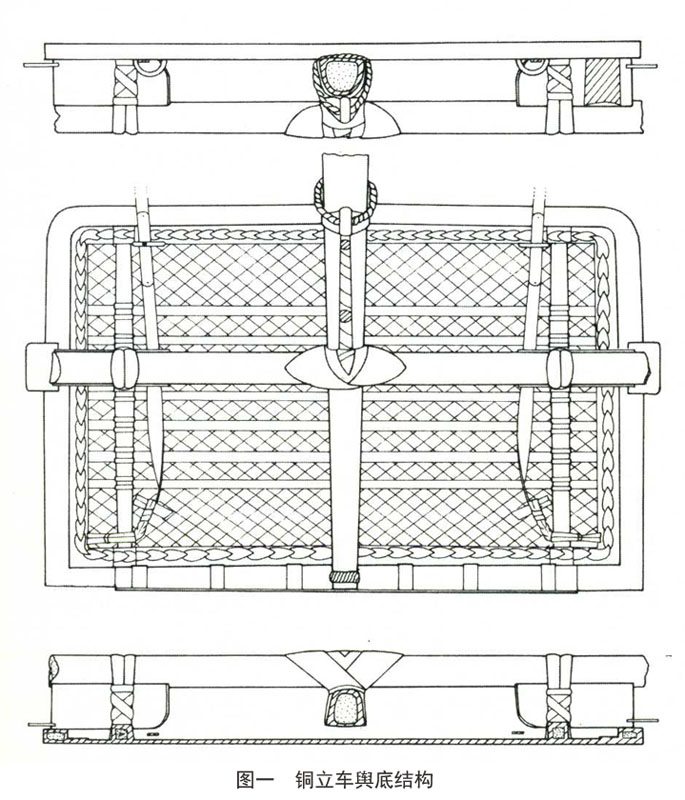

一、舆底结构

秦陵铜立车的舆底为横长方形,左右横宽74厘米、前后纵长48.5厘米。[1]舆底由栅格状框架和用条带编织成的底面以及象征茵垫的薄板组成。作为车舆承载主体的舆底框架,其结构很像是一架倒放的栅格状的木窗。舆底框架原物应是木质,底架的外框古称四轸,是用四根粗大的方木围起的长方形框。左、右两轸和后轸宽3、厚2.5厘米,前轸宽2.6、厚2.5厘米。《周礼·考工记·舆人》云:“六分其(舆)广以其一为之轸围。”[2]与经文对照,铜车之轸围略小。但考虑到铜立车已演变成皇帝乘舆中的副车,舆广增宽,[3]若以轸围与轮径相参,其用材大小与经文仍是一致的。紧贴四轸的内侧,又安装一周宽2.8、厚2.3厘米的桄材,桄体上面铸有扭结的革带编织纹。说明轸内的这四根桄材,主要用于系结和固定革带编织而成的皮革舆底,同时还能起到辅佐并加强轸框强度的作用。

四轸围成的方框之内,是由2根前后向的纵桄和7根左右向的横桄构成的栅格状框底。2根纵桄位于舆底的左右两侧,分别距左右两轸各6厘米,纵桄的前后两端与前后轸用卯榫相接。桄体宽和厚均为2.5厘米。7根横桄则相对密集地等距离分布于前后轸之间比较居中的一段,最前侧的一根横桄距前轸10.4厘米,最后面的一根横桄距后轸9.4厘米,桄与桄之间的彼此间距为2.5厘米。横桄用材较细,宽和厚各为1.2厘米。横桄置于前后纵桄之上(贴舆底一面),两端与左右轸相接,架担在轸内侧用于缀编革带舆底的桄体之上,固定情况受铸造的限制而未能表现。7根横桄与2根纵桄的所有交叉点均用革条捆扎。如此一来,前后向的纵桄和左右向的横桄便构成了连接四轸、撑托舆底的坚固网架。

在这个栅格状网架之上,是一整张薄片状铜板,厚度仅0.2厘米。薄板的背面即朝向地面的一面,满布菱格状的条带编织纹,每根条带的宽度为1.6厘米,编织纹路的走向和交叉叠压关系清晰有序。同时,薄板上的纹路组织又与四轸内侧桄体上扭结条带纹联结为一体。形象逼真的编织纹摹写,清楚地昭示出铜立车的舆底并不是人们通常想象的以木板铺底,而是采用了以密集的革带牵拉编织而成的有一定弹性的软底。革编舆底的联结、编织方法是:先在环四轸内侧一周的木桄上凿孔,然后用革带穿过孔眼作斜对角交叉牵拉系结,依次交错编织成菱格纹状的舆底。用革带编织的舆底地面,不仅轻便耐用,还因富有弹性而具备一定的减震作用。

从力学角度讲,仅以四轸构成的长方形木框是缺乏稳定性的,如受力不均,则很容易扭曲变形甚至散裂。当四轸之内安装了由纵向和横向桄木组成的网架以及用革带交叉牵拉编织的舆底后,由兹便构成了一座结构完整、支撑稳定的车舆底座。(图一)

在以背面纹饰表现出舆底是革带编织物的情况下,同一张舆底铜板的正面即向上的一面,则又通过铸纹摹写和施绘色彩的方式,形象的表现出在革编舆底上面还铺有一层薄薄的茵垫。观察铜立车的舆底表面,能够清楚地看到,绕着铜质底板的四边铸有一周宽4厘米左右的边栏,边栏内平涂一层白色作底,白色上再涂一层粉红色。在四周的边栏内则铸有粗麻绳编织纹,编织纹上涂白色。涂白的麻绳编织纹告诉人们,舆底的茵垫是用麻绳编织而成;四周微起的粉红色边栏,则象征麻质茵垫的包边装饰,以使麻绳织物的毛边不致外露,从而做到车舆内饰的整齐美观。麻织茵垫的后边较舆底纵深略长,除铺满舆底地面外,还长出一段与车舆后门同宽的短舌。短舌宽56.5厘米,长度表现为完全包掩住舆后的登道外,还在轸下形成了一段6.3厘米的短帘。用茵垫包饰后轸登道的做法,不仅可以达到装饰美观的效果,还能起到防止蹬车时脚下打滑,保障登车人安全的作用。

通过以上的描述和解析,我们可以得出这样的认识:秦陵铜立车舆底的形象所表示的秦代舆底实物,是由木质框座、革编舆底、麻质茵垫三层结构构成。三层结构使用三种材质,各自承担不同的功用。

舆底框座是车的基础构件,它下装车辀、轮轴,四周围装輢较、軨轓,上面乘人载物。因此,要求舆底框座必须结实坚固。考古所见的古车舆底框座的构造和秦陵铜车基本相同,都是以四根粗壮的方木围合成长方形外框,框内辅之于纵横交错木桄。四木围合而成的长方形外框谓之轸。《周礼·考工记·辀人》曰:“轸之方也,以象地也。”因轸框成收合之形,故《诗经·秦风·小戎》“小戎俴收”句下毛传称:“收,轸也。”轸是舆底框座的核心构件,舆底与辀、轴的承接点均在四轸,车上的所有负重最终也都要由轸去承担。同时,轸上还要凿孔,用于安装车輢车軨。所以,轸对用材的要求很高,木料既要粗大而无节,且材质也要上好。

轸框之内由纵横交错的木桄构成的网架,既是支撑和强化轸框的加固结构,更是承托车中承载物重量的支撑体。我们在秦陵铜车的舆底还看到,两匹骖马拉车的靷绳也分别系结在舆底网架之两根前后向纵桄的后部,表明轸框内的网架体还要承负骖马引车的拉力。为了使轸框内的网架担当好所负的几重任务,就需要对纵横交错的多根木桄做联结固定,使其成为一架相互牵制、互相支撑、协同支持的网状的集合体。正是出于这种考虑,古人在将桄木两端与轸木以榫卯固定的同时,又用革条对网架内的每一处桄木交叉点都做了缠扎固定。在秦陵铜车舆底纵桄与横桄的交叉处以铸塑的形式表现的革条缠扎纹,就是当时舆底网架固定情况的真实写照。

《秦始皇陵铜车马发掘报告》认为轸框网架中的纵向木条应称作桄,横向较细的木条可释为栿。《报告》引《正字通》“以小木栿大木上为栿”句为证。[4]仔细琢磨该句话,知《报告》解读有误。栿,房梁也,古代房梁多用大小两木上下相并而成。“以小木栿大木上”,是指以直径较细的木料以相方向贴附在直径粗大的木料上,并不是讲两根木料以十字交叉的形式成叠压状。铜立车舆底网架呈现的桄木关系,与《正字通》所讲的“栿”不符。其实,将构成轸框内网架的纵横木条都称作桄,也并无不妥。《说文·木部》:“桄,充也。”段注云:“所以充拓之圻堮也,必外有桄,而后内可充拓之,令满,故曰桄。”以段注之意,木框内充装的木条可通谓之桄。

铜立车的舆底框架上面,表现为革带编织的舆底。为了保证轸框的坚固,避免因在轸木上凿孔而影响轸框的强度,古人采取了在四周轸木的内侧另外加装条形的木板,用于穿系编织舆底的革带。穿系革带的木板紧贴轸木安装,虽然在铜车轸框中没有表现出穿革木板的安装情况,但以其需要承担车上载重的实际状况分析,板材的两端与轸框之间必然是以榫卯的方式固定。考古资料表明,春秋以前的车基本是用木板铺装舆底,用革带或竹皮编织舆底的做法,大约开始于战国初期。在河南辉县琉璃阁出土的战国车,虽然车箱底部有的仍装阴板,有的(如第18、19号车)却在桄间牵拉平行的革带。[5]在被考订为战国初期的山西太原金胜标语晋国赵卿墓所见的车上,以竹皮或藤编织的舆底已普遍使用。秦代车已普遍使用革编舆底,秦兵马俑坑出土的木质战车的舆底结构与秦陵铜车完全相同,由兹可证。秦俑坑发掘时,在多辆木质战车的舆底部位都看到有菱花形斜方格的编织纹,每个斜方格的大小为4×3.5厘米。根据出土位置和编织纹样分析,其编织物应是皮革编织的舆底。[6]革带编织的舆底名之为轖。《说文·车部》:“轖,车箱交革也。”因轖以革编,字又从革,写作革字旁一个啬。古人谈及车箱交革时多言车箱的围軨,但车箱常泛指车舆,舆底亦是车舆的组成部分,故革编的舆底也可用轖称之。

铜立车车舆底板正面雕画有麻织薄垫,古代将铺装在舆底的席垫称作茵。《说文·艹部》:“茵,车重席也。”茵或从革,写作鞇;又见写作絪。一字多写,当是由于车茵所用的材料多样所致,有草编的席、麻织的垫、丝织品做的毯,甚至是皮毛制品。《急就篇》颜师古注:“鞇,车中所坐蓐也。”蓐为草席。铜立车所表现的则是麻织的垫。《汉书·霍光传》提到“加画绣絪”,如淳注:“絪即茵”。绣絪应是一种用锦绣制作的茵。湖北江陵凤凰山八号西汉墓遣策中有“豹首车絪”。[7]豹首是一种锦的名称,颜师古在《急就篇》注文中曾对“豹首”做过解释,注曰:“豹首,若今兽头锦。”由此可知“豹首车絪”,应是用豹首纹锦制作的茵。《诗经·秦风·小戎》:“文茵畅毂”,毛氏注:“文茵,虎皮也。”《释名·释车》:“文鞇,车中所坐者也,用虎皮,有文采。”以虎皮为车茵,奢华无比。

在车舆底部铺茵的做法出现很早。殷墟西区1613号车马坑中所出之车,在舆底板上就铺有一层茵席,席纹呈人字形,质地似苇草。[8]周车出土众多,但报告发现车茵迹象者寥寥。所以,对于早期立乘车上的车茵情况不好做出评判。到了秦代,舆底铺茵似乎相当普遍。秦陵出土的铜立车和铜安车舆底都表现有茵垫的形象,特别是铜安车还在舆底上专门用铜板加彩画的形式,刻意模仿出以织物为面料制成的厚厚的软垫。[9]秦兵马俑一号坑出土的木质战车的舆底,也发现有代表车茵的菱形斜方格编织物印纹。这说明,秦代不仅乘车铺有车茵,战车的车舆同样也是以茵铺底。两汉时代,随着坐乘车的广泛使用,出于舒适性的需要,不仅舆底普遍铺茵,还常有铺着重茵。如江陵凤凰山八号西汉墓的遣策记有“豹首车絪”;甘肃武威磨嘴子西汉墓中的木车模型,车上左侧为御者,右侧空着的主人位置上有一块很厚的朱色垫子,所铺的茵不止一层,当是重茵。[10]

注释

[1]秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所:《秦始皇陵铜车马发掘报告》第19页,文物出版社,1998年。文中所用关于秦陵铜立车的相关数据均引自《秦始皇陵铜车马发掘报告》,《报告》将铜立车称作一号车,以下不再释注。

[2]孙诒让:《周礼正义》,中华书局,1987年。文中所引《周礼·考工记》正文及注疏均出自该书,不再逐一列出。

[3]《周礼·考工记·舆人》:“舆人为车,轮崇、车广、衡长叁如一,谓之参称。”铜立车轮直径66.7、舆宽74、衡长78厘米。舆宽和轮径相较有所增大;而车衡加长,则是因为两端套饰银质管帽的缘故。

[4]同[1]第338页。

[5]中国科学院考古研究所:《辉县发掘报告》第43页,科学出版社,1956年。

[6]秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所:《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告(1974—1980年)》第208页,文物出版社,1998年。

[7]金山:《江陵凤凰山八号汉墓竹简试释》,《文物》1976年第6期。

[8]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《殷墟西区发现一座车马坑》,《考古》1984年第6期。

[9]同[1]第150、339页。

[10]甘肃省博物馆:《武威嘴磨子三座汉墓发掘简报》,《文物》1972年第12期。

秦始皇帝陵博物院2011/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011