您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

兵器篇 柒 粗劣的秦军礼兵——钺、殳、钩价值的评估

王学理

秦俑坑出土的青铜兵器以其锋利、实战、数量大、制作精而受到兵器科学技术史家的重视。但又有几件使入迷惘的礼仪性兵器,似乎又受到冷落。在这里再提铜钺、秦殳和吴钩,也许还能引起研究者的兴味来。

一 在疑惑中被认识

(一)铜钺

1977年出土于秦俑二号坑里。乍看是一块长方形的青铜铸板,四边平齐,也没有什么锋利的刃,重达2150克。通过外形观察,可以概括这么几个要点:第一,整体呈长方形的楔状,面积约是17.5×11厘米,两端薄厚不等,中心偏后处微鼓,厚1.1厘米;第二,小端边厚而窄又平齐,相反的是大端边薄而宽呈外鼓的弧曲,显然有着背和刃的区别;第三,在近背的两面留有一夹柄的痕迹,约宽4.5厘米,同陶俑右手握物时的环径相等。柄痕距背上角5厘米,距下角4.5厘米。如果竖直柄痕的延长线,它同铜板物中心线的夹角形成钝角,那么,一个刃口上仰之铜“斧钺”形象就赫然在目了!2000年在秦始皇陵园内城西南角的K0006号从葬坑里出土有柄“铜钺”4件。

斧和钺都属于古代的劈砍性兵器,故而往往连称“斧钺”。《国语·鲁语上》:“大刑用甲兵,其次用斧钺。”《汉书·苏武传》:“斧钺汤镬。”又《天文志》:“(梁王)伏斧钺谢罪。”二者也互为训释,《广韵》:“钺,斧也”。《六韬·军用》:“大柯斧,又名天钺。刃长八寸,重八斤,柄长五尺以上……”。但是,斧钺毕竟不是一物,最大的区别就在于二者装柄方式的不同。斧是“以銎受柲”,而钺则同直内戈“以内缚柲”相似。

从周口店北京猿人开始,在原始人类遗存中,多有石斧发现。但那是手握以敲砸劈砍的多功用生产工具。石斧同样是新石器时代人类的重要工具。山西柳林县高红出土商代时期的铜斧,作长条形,弧刃,在斧身中部偏后处有一个上下呈筒状的銎。而在石楼县曹家垣发现的却是没有背的长銎斧,身长9.5厘米,刃宽5.5厘米,銎长8.7厘米[1]。西周斧形基本是前举商斧的后一种形式[2]。广西田东县发现战国晚期的铜斧虽呈大弧刃,但横向有銎,必定是先插入木橛的斧背之后,再上下贯柄的[3]。

石斧用于石器时代,铜钺则盛行于商、周。战图以后用钺逐渐稀少,所以在秦汉以后文献中说到的钺往往是与斧混同的。

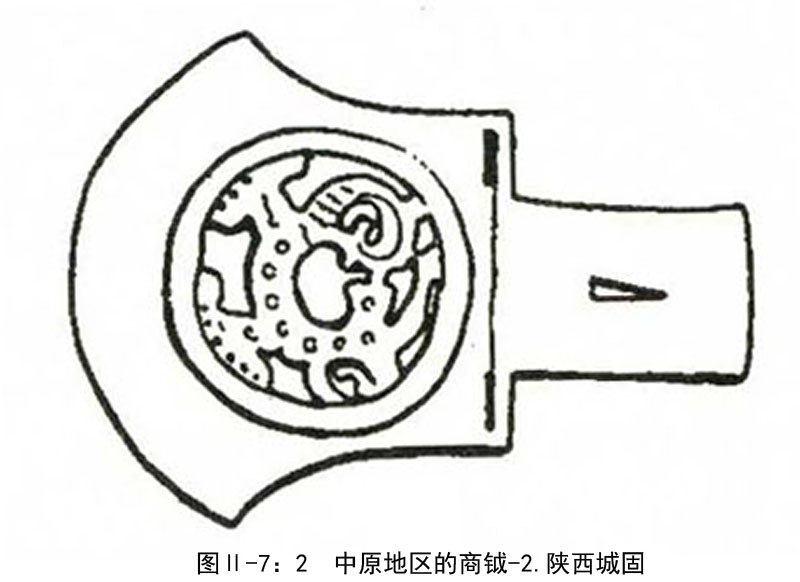

先秦时期的中原地区的铜钺以大弧刃为特征,刃的两尖角翘起,直内也显窄,基本成为定制。湖北黄陂盘龙城出土商代二里冈期的青铜钺作弧刃、直内,肩有两个条形穿,而身穿则是一个大圆孔[4]。商代中期弧刃的条形锏钺,有的已经起“阑”,或出上下“齿”[5]。商周的铜钺,一般形体较大,多有纹饰。如妇好墓的铜钺长39.5厘米,重达9000克,面饰双虎噬人头纹[6](图Ⅱ-7:1)。山东益都苏埠屯第一号商墓中出土两件铜钺,铸有人面纹,龇牙咧嘴,两耳均镂空,周边突起,两侧扉棱外张,显得狰狞可怖[7](图Ⅱ-7:2)。另有一种传世的“方钺”,则取直刃的形式。

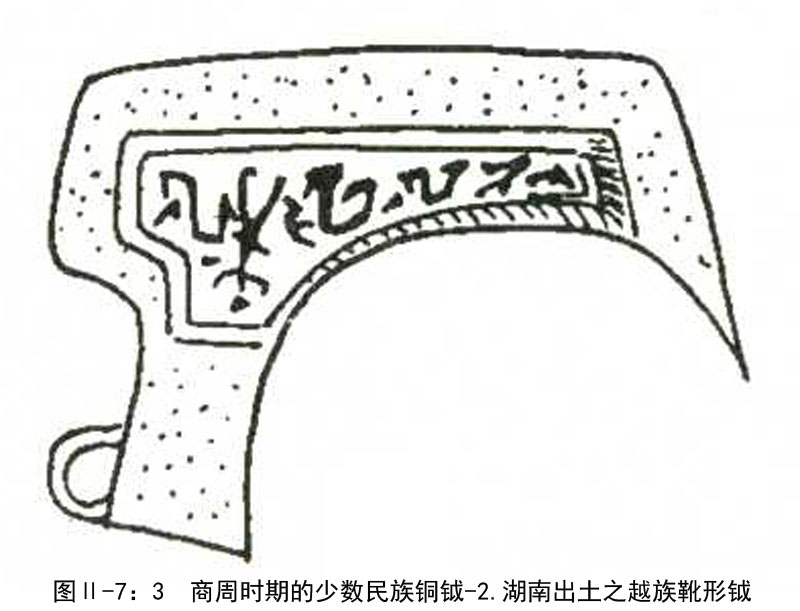

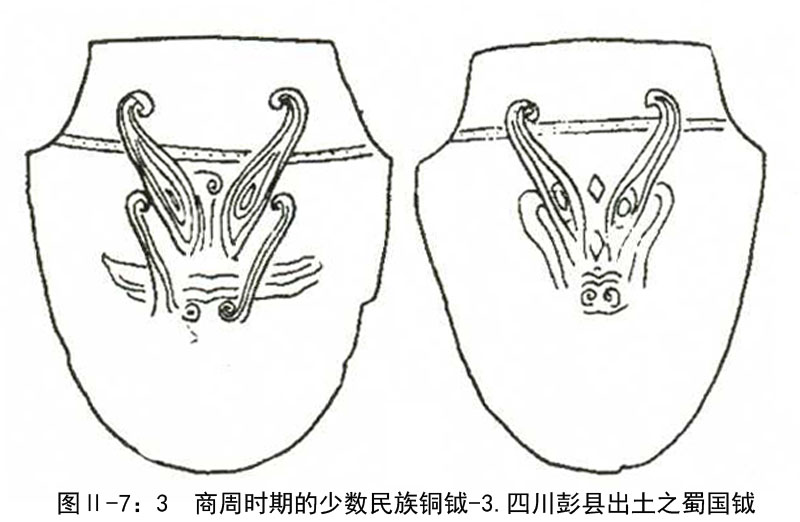

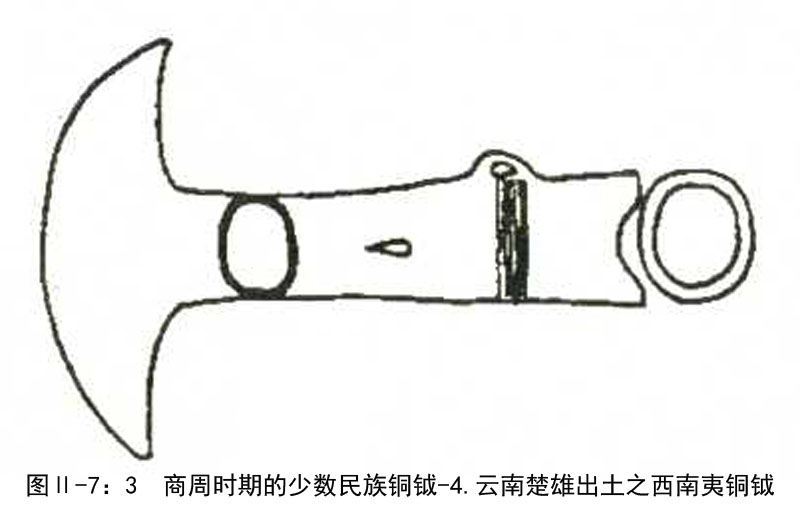

商周时期的少数民族制造的铜钺,却是与中原迥异的一种特殊形式。从著录和拣选到的一种长銎弧刃铜钺看,銎侧的长弧刃两角内卷如云,中有三孔,銎另一侧附立双兽,中置瓜形铜铃,通长18厘米,当是北方草原民族的文化遗物[8]。横向銎式铜钺,流行在南方边远一带的民族中,如在四川地区的巴蜀文化中,其铜钺不论是铲形或是圆头形的,表呈素面或铸作牛头纹,均系空腔、横銎,装柄方式显然同中原钺有别。一般长十几厘米,也有通长34厘米[9]。在今两广、湖南、四川、贵州和东南沿海一带,曾是越族聚居的地区,这里出土的“靴形铜钺”,横銎作椭圆形,侧有半环纽。钺表有素面的,也有花纹奇谲的图案或符号。而云南出土春秋到战国时期的铜钺,与越族的又有区别。其弧刃两侧对称,整形如铲,当是西南夷文化的风格[10](图Ⅱ-7:3)。

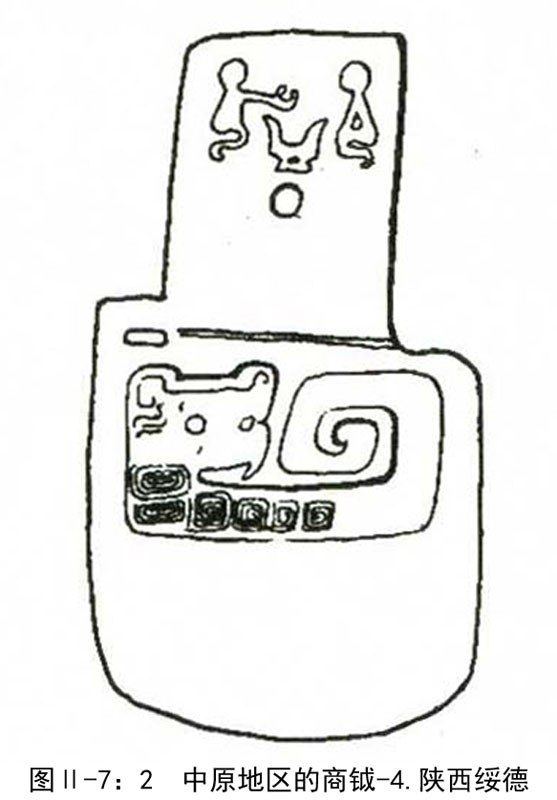

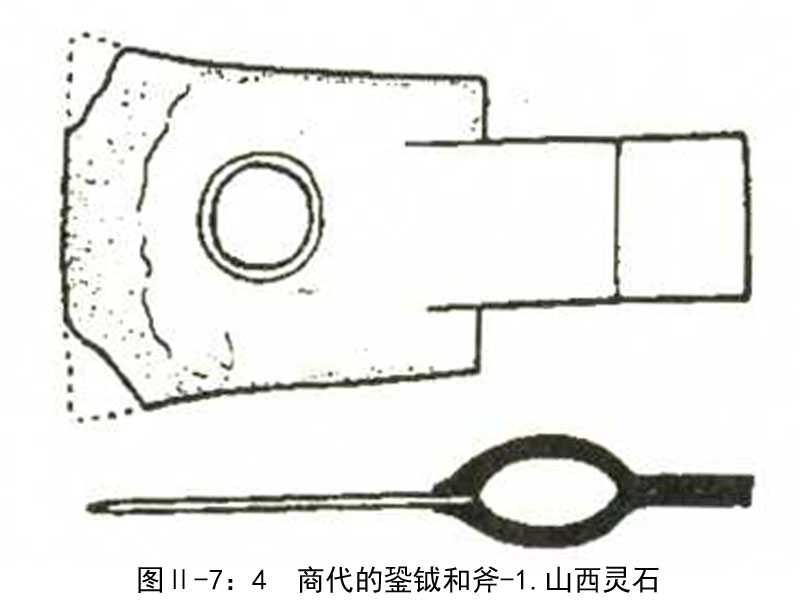

先秦时期斧钺的区别固然很明显,各自的特征也较为突出,但这毕竟是定制后的情况。而在其早先的形成期和后来的演化期,也往往出现一些过渡性的形式。像山西灵石县旌介的商代晚期墓中出土铜钺3件,其中既有“直内夹柄”的形式,也有“直内贯銎”的形式。特别是后者,既是钺形,而装柄却采用斧式(图Ⅱ-7:4)[11]。

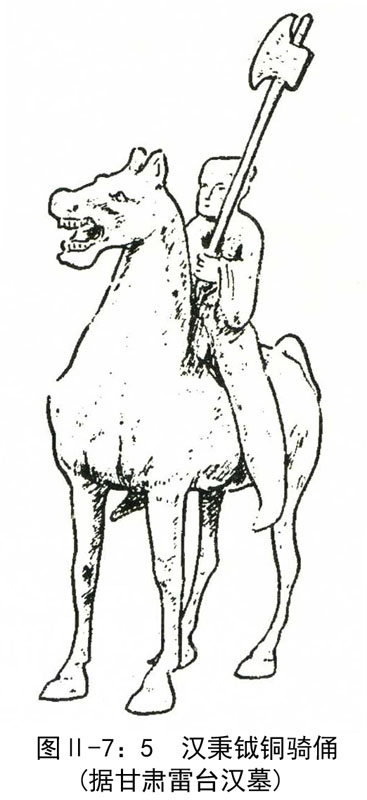

到了汉代,具有大弧刃的斧确是“钺式”,但柄是直接纵插在靠背的长方銎中。

汉代的“关头斧”是柄直插入长方銎中的。用作战斧的称作“长斧”,其刃外鼓而弧曲。而作为农工工具的生产用斧,刃多平直。至此,“以内缚柲”的钺形再也见不到了。斧、钺也因各自的形变而名称混同为一。如甘肃雷台东汉墓出土的秉钺铜骑俑,左手里握持的实际是一柄大板斧[12](图Ⅱ-7:5)。被称作“铁钺戟”的一件异形兵器,只不过是短剑同柄相连与斧的结合物,徒取有援有刺的戟像而已[13](图Ⅱ-2:11)。所以清人王晫在《兵仗记》中得出“有名殊而形似者,斧钺是也”的结论固然可以理解,但是“实有斧小钺大之名异”却有些勉强了。

回过头来我们再审视一下秦俑坑这柄似斧非斧、似钺非钺的铜兵器:它虽有似斧的楔形体,有着背与刃的区别,但却没有上下贯柄的长方銎,不便于砍斫,显然不是斧。它没有钺那种窄长的直内或薄的短内与阑齿,也不具锋利的大弧刃和翘起的两角,不具大钺昂扬的神气,更没有美的韵味,但它毕竟有着略显弧曲的钝刃和事实上的夹柄缚痕,再加之出于战车上,不正是以后汉代那种带权威意义的“斧车”或“黄钺车”例证吗[14]?因此,对它定名为“铜钺”还是妥当的。

注释

[1]杨绍舜:《山西柳林县高红发现商代铜器》,《考古》1981年第3期;又:《山西石楼褚家峪、曹家垣发现商代铜器》,《文物》1981年第8期。

[2]北京市文物管理处:《北京地区的又一重要收获——昌平白浮西周木椁墓的新启示》,《考古》1976年第4期。

[3]广西壮族自治区文物工作队:《广西田东发现战国墓葬》,《考古》1979年第6期。

[4]湖北省博物馆:《一九六三年湖北黄陂盘龙城商代遗址的发掘》,《文物》1976年第1期;又:《盘龙城商代二里冈期的青铜器》,《文物》1972年第2期。

[5]北京市文物管理处:《北京市平谷县发现商代墓葬》,《文物》1977年第11期;陕西省博物馆:《陕西绥德墕头村发现一批窖藏商代铜器》,《文物》1975年第2期。

[6]中国社会科学院考古研究所等:《殷墟妇好墓》,文物出版社,1981年。

[7]山东省博物馆:《山东益都苏埠屯第一号奴隶殉葬墓》,《文物》1972年第8期。

[8]北京市文物管理处:《北京市新征集的商周青铜器》,《文物资料丛刊》2;程长新等:《历尽沧桑,重放光华——北京市拣选古代青铜器展览简记》,《文物》1982年第9期。

关于三孔有銎钺,据李学勘先生提供的材料还见有《博古图》、《西清古鉴》、于省吾:《双剑誃殷契骈枝续编》,梅原末治:《欧美搜储支那古铜精华》。

[9]王家祜:《记四川鼓县竹瓦街出土的铜钺》,《文物》1961年第11期。

[10]云南省博物馆等:《云南楚雄万家坝古墓群发掘简报》,《文物》1978年第10期。

[11]戴尊德:《山西灵石县旌介村商代墓和青铜器》。《文物资料丛刊》3。

[12]甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期。

[13]李京华:《汉代的铁钩镶与铁钺戟》,《文物》1965年第2期。

[14]汉代的斧车图像很多,如南京博物院:《沂南古画像石墓发掘报告》,1956年;重庆市博物馆:《重庆市博物馆藏四川汉画像砖选集》,文物出版社1957年;甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期;李文信:《辽阳发观的三座壁画古墓》,《文物参考资料》1955年第5期。

(二)铜殳

秦俑一号坑于1974年试掘时,出土了第一件铜殳头。1977年试掘三号坑时,发现在左厢的坑壁下立有一捆带柄殳,整整有20枝。从殳头到完整束殳的出土,不但丰富了人们对殳的认识,也为研究中国古代兵器提供了实物凭证。

结合文献记载和实物出土,单就殳的外形特征讲,我们可以理出如下一些认识:

其一,殳是杖类兵器,有整体作棍形和木棍端装金属首的两种。《周礼·夏官司马·司戈盾》郑注:“殳如仗,长寻有四尺(合今277.2厘米)。”《广雅·释器》:“殳,杖也。”这些所言的殳,均指的是棍。像山东沂南东汉墓画像石和河南偃师东汉墓壁画中的伍伯,右手执便面(扇),左手提的就是一根同棍一样的殳[1](图Ⅱ-7:6)。

湖北云梦睡虎地秦简《法律答问》中两次说到“殳梃”:“邦客与主人斗,以兵刃、殳梃、拳指伤人,以布”;“小牲畜入人室,室人以殳梃伐杀之”。又说“何为梃?木可以伐者为梃”。既然木棍(梃)可以击,那么,“殳梃”显然是梃装金属首的殳。考古中出土金属首的,原来都应该是装在柄上的殳头。

其二,殳柄的质料有木,有竹。《文选·西京赋》薛注:殳“或以木为之”。《说文·殳部》:“殳以积竹。”王晫《兵仗记》说:“殳即杸也。礼书作八觚形。或曰如杖,长丈二尺而无刃,主于击。”出土的殳,确有安积竹柄或木质柄的两种,呈八棱形,外缠丝绦,髹之以漆,一般长在3.3~3.5米左右,前端有铜殳首,末端装鐏。

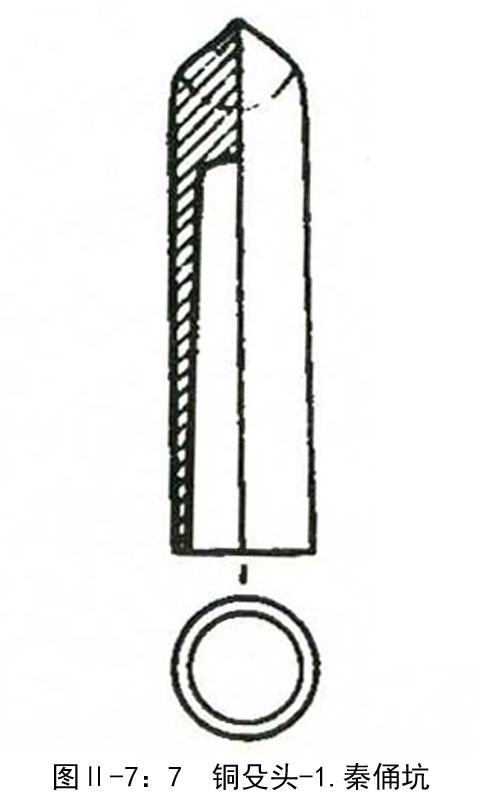

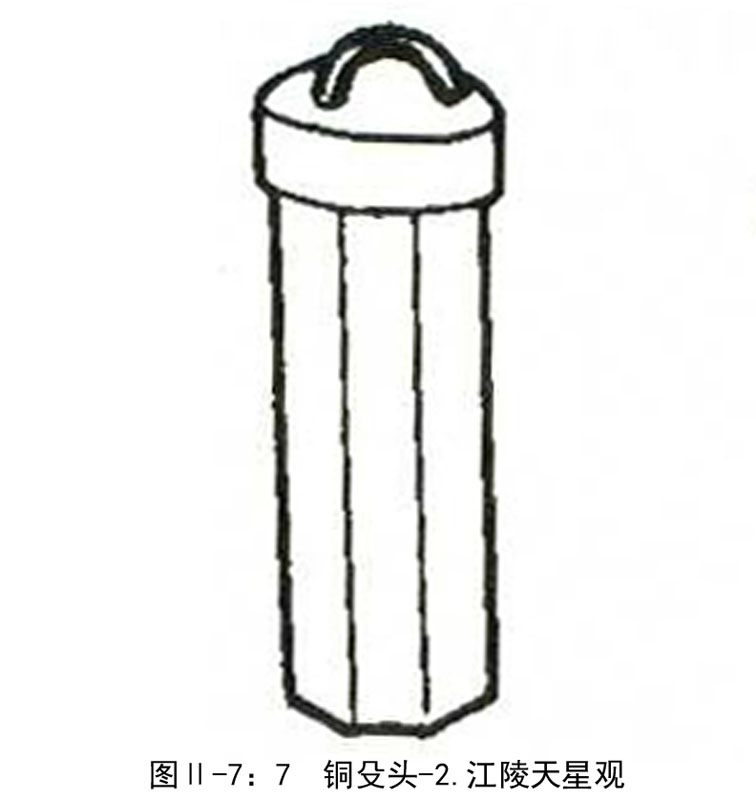

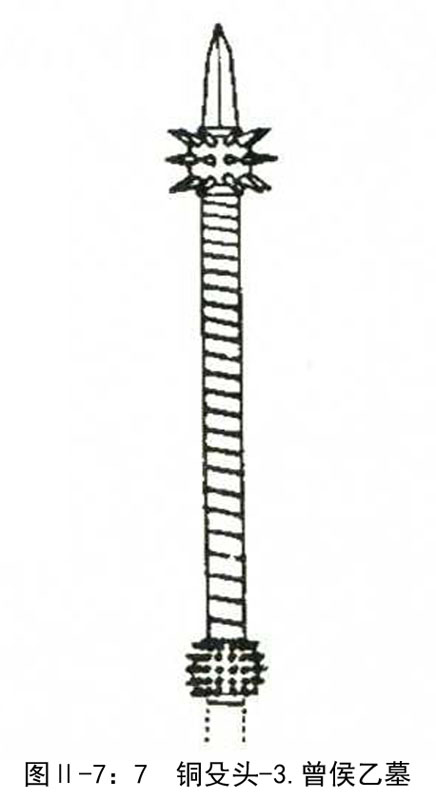

其三,青铜殳首有尖锋和无锋刃的两种(图Ⅱ-7:7)。这种不同形制的铜殳因在湖北随县的战国初期曾侯乙墓中都有出土而得以确证。其7件铜殳首均呈尖状三棱锥体,长12~17.9厘米,后面接的是带尖刺的球形铜箍一个,再后面隔49~50厘米的一段则有套在柄上的第二个刺球铜箍[2]。同类的殳,还在安徽寿县、淮南市、舒城县蔡侯墓中等都有出土[3]。曾侯乙墓竹简还把无锋刃的殳称作“晋杸”。这种殳头形制多样,如湖北江陵天星观的战国中期一号楚墓出土完整的铜殳有6件,其首或作平顶圆筒形,或作平顶带纽八棱筒形,鐏也呈八棱形[4]。相同的实物在长沙识字岭战国墓里也有发现[5]。

秦殳,同春秋战国时期南方地区的铜殳有同也有别。它属于装铜首的木柄殳,无鐏的发现,柄也不是“八觚形”,没缠丝革,表面仅留一些褐色漆皮。圆筒状的铜殳首长10.5厘米,径2.3厘米。其三棱锥体在顶,介于尖锋和无锋之间,因为三面的夹角在87°~89°之间,似应归之于尖锋殳类。

注释

[1]南京博物院:《沂南古画像石墓发掘报告》,文化部文物管理局,1956年。

[2]湖北省博物馆:《曾侯乙墓》,文物出版社,1989年。

[3]安徽省文物管理委员会等:《寿县蔡侯墓出土遗物》,科学出版社,1956年;安徽省文物工作队:《安徽淮南市蔡家岗赵家孤堆战国墓》,《考古》1963年第4期;又:《安徽舒城九里墩春秋墓》,《考古学报》1982年第2期。

[4]湖北省博物馆等:《江陵天星观一号楚墓》,《考古学报》1982年第1期。

[5]单先进等:《长沙识字岭战国墓》,《考古》1977年第1期。

(三)铜钩

此物出土于一号坑试掘期,位于前锋部的南北两端,计两件。其形弯曲,实心的钩体与柄相连,属于一次性的青铜铸件,通长71.2厘米。但因钩端既无尖锋,体内外两侧又无薄刃,唯断面呈扁圆形,似乎在表明它原来具有钩和格的作用。

文献中关于钩形的记载绝少,长时期又无实物可证,这就对判断带来不少的困难。原先对钩形的一些说法,充其量也只能给人一些笼统的印象而已。《汉书·韩延寿传》说韩“铸作刀、剑、钩、镡,放(仿)效尚方事”。师古注:“钩,亦兵器也,似剑而曲,所以钩杀人也。”剑具有两刃,若曲而为钩,用以钩杀,另命名曰“弯刀”,虽然勉强但也合情。在此,它同战国时期由盾和钩复合而成的“钩拒”(《墨子·鲁问》)及汉代之“钩镶”,显然不类。最早说到钩的,是《吴越春秋》一书。该书说吴王阖闾悬赏国中,求作金钩,进献者甚众。由于吴王是在获得“莫邪”这样的宝剑之后才萌生了铸钩的想法的,我们从中就不难发现二者间蛛丝马迹的一些联系。应该说“似剑而曲”,这话是解开这“弯刀”之谜的契机。

所谓“金钩”,也就是铜钩。也正因为最早由吴国生产,加之吴王重赏百金,有贪者杀子衅钩的广告效应,王又“服不离身”,遂产生了“吴钩”的专有称呼。秦俑坑出土之铜钩虽无剑那样的锋利,但确具“似剑而曲”的外形特征,故也可称之为“秦钩”。

二 对“属性”的再议

在这里,我们似乎不应回避这么几个问题,即:钺、殳,钩是不是兵器?是何种性质的兵器?有无实战的作用?

(一)钺——权力的象征物

钺具有劈砍的功能,但因其笨重而用之于战则挥斥不便,所以,一直没有担任格斗的主要角色。即使是比钺为小的战斧,在中国古代战场上也始终没有成为主要的兵器。

钺虽然不参与战斗,却同出征、战争有关。公元前11世纪,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,士四万五千人,以东伐纣”,在孟津渡过黄河,陈师“商郊牧野”,“诸侯兵会者四千乘”。武王“左杖黄钺,右秉白旄”誓师。在两军对战中,“纣师皆倒兵”。纣王反走鹿台,自焚而死。武王“以黄钺斩纣头,悬大白之旗”,对已自杀的“纣之嬖妾二女”又“射三发,击以剑,斩以玄钺。悬其头小白之旗”示众。次日“除道,修社及商纣宫。及期,百夫荷罕旗以先驱。武王弟叔振铎奉陈常车,周公旦把大钺,毕公把小钺,以夹武王,散宜生、太颠、闳夭皆执剑以卫武王”,举行祭天仪式,宣告完成接管商王朝政权的“大命”(《史记·周本纪》)。从这段绘声绘色的文字叙述中,不难看出周王之钺,不论是“黄钺”、“玄钺”,还是“大钺”、“小钺”,其作用在于:第一,是权力威严的象征物,具有政治意义;第二,住郑重场合作为行刑的工具。

《左传》隐公十一年(公元前712年):“郑伯将伐许。五月甲辰,援兵于太宫。”在太庙举行的授兵仪式,实际也就是以后命将授予军权的活动。《孙子兵法·九地》:“是故政举之日,夷关折符,无通其使。厉于廊庙之上,以诛其事。”《尉缭子·将令》:“将军受命,君必先谋于庙,行令于廷,君身以斧钺授将,曰:‘左、右、中军皆有分职,若逾分而上请者死。军无二令,二令者诛,留令者诛,失令者诛’。”古代遇到非常时期,才临战命将。因此,在祖庙立将授斧钺的活动由于关系到“社稷安危”,就显得特别隆重而严肃。《六韬》、《心书》等兵书都提到授钺时,君致词和将答词的这种仪式。于此,将军接钺本身就意味着他掌握了军队的指挥大权。

钺代表着权力,并不用于作战,故而形体大而装饰华美。为显示威仪,就在“大驾卤簿”中设有“黄钺车”,将侯出行设有“斧车”,用来行刑,可断头,可腰斩,使“见者皆感然”(《释名·释兵》),具有一种威慑作用。偶尔也见钺同盾配合参与战斗,作为格斗兵器使用,但那毕竟是特殊情况下的个例。总也,钺的作用更多的是具有礼兵的性质。

秦俑之铜钺采用的是夹柄缚柲的形式,因无刃,显然提供了不具实战作用的例证。再从出土于二号坑T15的战车情况看,此车可能属于“斧车”,其钺也不过是独铸的象征物罢了。

(二)钩的作用

秦俑钢钩无刃,更谈不上锋利或滞钝可言。它压根就不是一柄武器。

至于吴钩用于战斗者,史乘无载。但由秦阵配置有钩和历代诗人诵颂的背后,给我们这样一些启示:

第一,“吴钩”同剑一样,作为一种短兵器,毕竟在战场上还能够派上用场。剑主刺,可劈、挑、挥,在近战中可作卫体格斗之用。而佩剑则标志着拥有者的社会等级和政治身份。同样,“吴钩”一经诞生,吴王就肯舍百金又服不离身,这本身就起了抬高身价的示范作用。加之“吴钩”本具对开的双刃,既可内钩,又能外格,在短距离中格杀可称方便。因此,吴钩在其本身具有杀伤效能的前提下,佩带在身,在当时说来,恐怕时髦、新潮得让人青睐,而且在时人眼里认定并非等闲之辈!

第二,吴钩大概同“指挥剑”、“指挥刀”一样,具有一种指令号召的作用。铜钩出现在秦俑军阵的前锋部,当是它进入矩阵的指挥系统,在特定的范围之内,发挥着一定指挥的作用。

第三,作为短兵器,用之于战阵中,本来就合乎长短兵器相杂的配备原则。

(三)礼殳

殳在周代曾经同戈、车戟、酋矛和夷矛一起被列为“车之五兵”(《考工记·庐人》),是车战时的重要兵器之一。据《周礼·夏官司马·司右》郑玄注引《司马法》佚文,殳还和弓矢、矛、戈、戟组成“步兵五兵”。在这里,殳和矛较长,戈和戟稍短,弓矢又属于远射程兵器。这实际是步兵的基本编制单位——“伍”的兵器装备,由之构成梯次配置的组合体,就更能发挥多种兵器协同的威力。由此我们也清楚地看到:从春秋到战国,战争方式经历了由车战为主,到以步、骑为主的转变。殳也从实战兵器走向守备兵器。

殳“主于击”。有名的句子就是公元前645年,秦、晋两国大战于韩原(今山西万荣、河津两县间),“晋惠公之右路石奋杸而击缪公之甲,中之者已六札”(《吕氏春秋·爱士篇》)。我们知道,在殷商时期的车战中,由于青铜兵器有限,只能供给车上具有贵族身份的甲士使用,而广大随车的徒卒只能执殳击敌。武王伐纣的牧野大战中,殷军死伤遍野,“血流漂杵”(《尚书·武成》)。这些漂在血流中的“杵”就是殷纣奴隶兵手中作为兵器的木杸。

《释名·释兵》:“殳,殊也。……有所撞桎于车上,使殊离也。”《说文·殳部》:“殳,以杖殊人也。”段注:“殊,断也。以杖殊人者,谓以杖隔远之。”这表明在警卫时,侍卫持殳用以隔断行人。《诗·卫风·伯兮》有“伯也执殳,为王前驱”的句子,可知帝王或诸侯出巡时,殳在前导卫士队里是作为开道用的。这时的殳已进入了仪仗队的行列,成为“礼兵”的一员。汉代天子出行,执金吾“职主先导,以御非常”(《汉书·百官公卿表》注),其所职之“金吾”就是两头饰金的无刃铜殳。

无可讳言,秦殳出于三号坑正是指挥部侍卫甲士手中守备兼仪仗之用的兵器。

铜钺、金钩与秦殳,在秦俑坑里虽然都有发现,但其中除了殳还称得上是一件具有实战作用的兵器外,钺同钩制作粗劣,则纯属于模拟的象征之物。不过,就其存在的秦汉时期而言,它们统统逐次退出了战斗行列,只是作为军中礼仪性兵器依然享有着昔日的盛名。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9