您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史著、史论 > 陕甘宁边区社会经济史(1937-1945)

第十章 抗日战争后期边区的农业(下)/第四节 边区的畜牧业/二

黄正林

二、边区发展畜牧业的措施

边区家畜的死亡不仅影响了边区农民的经济利益,而且严重地影响了边区的经济建设,特别是牛、驴在边区的经济建设中占有重要的地位,不仅农田的耕种离不开牛和驴,而且边区土产的运输、军用品的运输主要依靠畜力运输。因此,大量家畜因疾病和草料缺乏而死亡,引起了中央和边区政府的高度重视。1943年,边区政府建设厅在农业工作总结中指出:“为了减少死亡率,增加繁殖量,明年必须在解决草料和加强防疫两个基本问题上用功。关于前者,应继续推广积草,种苜蓿,普遍提倡打山草,收集秋收遗下的豆叶、瓜蔓、枯桑叶、柳梢等,要做到下雪不能放牧时,或无草放牧时,不致饿死饿乏牲口。”①1945年,边区政府在另一份文件中又强调了采取措施保护和发展畜牧业:“边区的牛和驴的繁殖,在耕种运输上有决定作用,而羊的繁殖,不但对被服有很大关系,而羊粪又是主要的肥料,故边区目前牲畜发展注意牛、驴、羊三项。……发展的办法,一是改善饲养和改善畜种,发动多种苜蓿、修草园、割秋草,保证牲畜有足够的饲料。……一方面是禁止宰耕牛及母畜及防治瘟疫。”②边区也重视羊的饲养和发展,1945年2月,针对羊大量死亡的情形,提出了在养羊方面应注意的七个问题:“(1)准备羊子过冬的草料,如山草、树叶、柳梢、豆秸、豆荚、谷衣等,以备在下雪时,羊吃不饱或不能拦,即实行喂养。(2)切实注意病羊之隔离与病死羊之掩埋,新买来羊,应分开喂六七天后再入群,以免疾病之传染。(3)各地应很好地进行熏灌工作,以防治疾病。(4)劝说养羊户在冬天修暗圈,并须从三月起公母羊隔圈,十月放圈。(5)要经常给羊喂盐,以免羊缺乏矿物质而吃碱土,得拉黑稀等病。(6)建(设)厅应派一二同志,选择地区,建立畜牧试验区,在当地政府协助下,专门负责畜牧工作,领导组织牧户,改善饲养管理方法,并试验推行简单的防疫治疗办法,以及滩羊推广改良品种等工作,以期取得经验,逐渐推广。(7)光华农场应将牲畜饲养的经验,以及试行有效的各种牲畜疾病治疗办法,编印浅说,发供各地救治参考。”③这是抗战时期边区保护和发展畜牧业方面的主要政策,在具体实施上,我们概括为三个方面:

第一,培育和引进优良牲畜品种,加强牲畜瘟疫的防治和蔓延。这一工作是由光华农场来完成的。光华农场成立后就建立了畜牧组,其工作根据边区畜牧发展的需要分为两个阶段,畜牧组成立初到1942年主要进行马、牛、驴、羊的育种工作,1943年后,因边区“发展畜牧之首要问题是减少牲畜之死亡,遂改变工作方针,以大部分力量来研究家畜疾病,停止马、牛和驴的育种工作。”④育种方面主要成绩是:“选择利用体格较大、体形毛色较好、拉驮力量较强的绥米驴作种公驴,与延安一带的小型毛驴杂交。引进关中秦川种公牛,与陕北当地黄牛杂交,其后代都具有体格大、体质好、适应当地粗放饲养条件的特点,很受群众欢迎。牛、驴杂交改良,开始实行本交,1946年后采用人工授精技术,扩大了杂交改良的规模。对于美利奴羊和边区产的滩羊的选育,因美利奴羊适应性差,于1943年全部淘汰。对滩羊则选育出一部分种公羊,供与当地羊杂交之用,取得了一定的成果。”⑤还引进和选育了河南奶羊,它的产奶量和产羔量都比本地奶羊高,即育种出的奶羊平均每次产奶1斤半,部分产羔2只,本地奶羊平均每次产奶1斤2两,产羔仅1只。⑥这些事例说明光华农场在育种方面是很有成效的。

1941年后,边区发生了牛瘟,造成耕牛的大量死亡。引起家畜死亡的疾病还有驴驹肚泻、马骡鼻疽(流鼻)、疥癣、羊疥癣、羊痘和胸膜肺炎、猪霍乱等。⑦大量家畜的死亡,不仅给群众生活带来了困难,而且极大地影响着边区的农业生产。因此,从1943年开始,光华农场畜牧组的重点工作转变为对家畜疾病的研究。所取得的成就如下:

牛瘟血清及疫苗的研制。1943年3月,农场畜牧组在条件极为简陋的情况下,土法上马,开始了牛瘟血清和疫苗的研制工作,5月试制成功。光华农场在鄜县大乐区上立石寨子进行了试验,对4头病牛注射了牛瘟血清,治愈率为100%,20头健康牛中,12头注射了牛瘟疫苗,8头牛未注射疫苗,20天后,注射疫苗的牛没有一个得病,而8头来注射疫苗的牛有7头病死。⑧经过试验后,1943年6月投入生产,截止到1944年生产出“高免疫血清45680CC,疫苗48240CC,直到现在(约一年的时间,因有一时期血毒断种,迫使停制)以共制出高度免疫血清158230CC,疫苗104115CC,治疗病牛103头,免疫犍牛3019头,扑灭了甘泉、鄜县、延安、延市、新宁及关中等地牛瘟。”⑨

其他牲畜疾病试验与治疗。驴驹肚泻,用石灰清油乳剂治疗有特效。羊疥癣,用3%烟茎水防治,绵羊每7天冲洗1次,共洗3次;山羊每3天冲洗1次,共洗4、5次。马、骡、驴、骆驼疥癣,边区的传统治法是用豆粉浆烧红,或老麻油烧涂,将病畜拴在烈日下暴晒至皮肤发烫为止,这种治法容易晒伤牲畜身体。光华农场经过试验用10%的烟茎水擦洗,每3天1次,连续3—4天可见效。⑩光华农场取得的这些治疗办法在治疗畜病方面有一定的效果,也抑制了部分地区瘟疫的蔓延。但是,由于技术与设备的落后(如“仪器不足,消毒手续不够完全,所制疫苗不能久贮”等(11)),农村兽医缺少,这些治疗方法不能在边区全面推广,各种家畜的死亡没有得到完全控制。

第二,改善饲养条件和饲养方法,主要做法是动员群众加强对家畜的管理。一是改善家畜的生活环境,预防和减少疾病的发生。陇东地区改变牛放野场,羊住明圈的传统饲养方法,要求“给牲畜修建圈栅,注意清洁,每天打扫垫土,使牲畜不受风寒,天雨回圈。”(12)这样可以减少疾病的发生和传染。为了预防瘟疫和疾病的发生,各地逐渐采取提前预防的措施,如陇东曲子县的经验是“羊不混圈、实行隔圈,买羊药在伏天灌一次,用熏药熏羊防止疫病。驴子用牙猪油和蜂糖在春天灌一次,普遍提倡在春天吊黄一次,使不得黄症。马、骡分别四季灌消黄散、清肺散。牛用麻油、豆腐脑灌一次。”另外,要求对已死的牲口尸体不准任意抛扔,必须掩埋或烧掉;牛羊得病后,不得再卖给他人,得病牛羊吃草要限制在一定范围内,以免传染。(13)

二是改善牲畜的喂养方法。针对边区牲畜在冬春季因无草料大量饿死的严重现象,边区采取了发动群众多种苜蓿、修草园、割秋草,保证牲畜在过冬时有足够的草料。凡是在这方面有准备的地方,牲畜死亡的就少,如靖边县1942年种苜蓿2000亩,修草园子4000余亩,每人割秋草100斤,因此全县6万余只羊羔大都养活,大羊与牛驴等死亡率也大为减少。(14)靖边的做法得到毛泽东的肯定,他在总结了靖边的经验后说:“牧草是牲畜生死的问题,我们希望各县同志都做出一个1943年的牧草计划来。”(15)1943年陇东分区就计划种苜蓿6767亩,其中庆阳257亩,合水1939亩,曲子2000亩,环县1100亩,镇原1380亩,华池1000亩。(16)陇东各级政府还进行广泛的动员群众割草570万斤,其中曲子150万斤,镇原100万斤,华池100万斤,合水60万斤,环县100万斤,庆阳60万斤。(17)此外,各地还发动群众在冬季精心喂养,特别给母畜耕牛上料,以防春季乏死。在羊的放牧上提倡由粗放转变为精放。边区有经验的牧羊人总结说:“羊儿每天吃上三饱草,一年能下对羔,日吃两饱草,一年能下一个羔,日吃一顿饱草,羊儿连命也难保。”(18)说明一日三餐让羊吃饱是十分重要的。因此,一些地方总结了老牧羊人的技巧和方法,让他们传授经验。

三是在一些法令与指示中禁止牲畜出口和禁止宰杀母畜、耕牛。抗战时期,边区政府颁布的《战时管理进出口货物及过境物品暂行办法》把猪、母羊、牛、骡、驴、马、骆驼列为严禁出口货物。(19)为了鼓励群众饲养家畜,边区政府采取了免税的政策。1942年边区发布了免除羊子税的命令:“(1)要向人民宣传解释政府废除羊子税,不仅是为减轻人民负担,而且是为了发展畜牧业,要鼓励人民多养羊、养牛、养猪。(2)要向人民说明:羊子养的越多,人民的羊毛、羊皮、羊粪也越多,羊毛羊皮多了卖钱多,羊粪多了可以多下地,多收庄稼。(3)要向人民说明:羊子税废除后,其他的税也不增加,并且要切实地纠正人民中间的‘牛也要征税’的谣言,激发人民的生产情绪。(4)要向人民说明:宰杀母羊、母猪是不对的,应该尽量保护,只有人民都能保护母羊、母猪,畜牧事业才能发展。”(20)接着,边区在1942年第17次政务会议上又通过了免除羊毛税的决定。(21)饲养家畜免税政策无疑对推动边区畜牧业的发展是有积极意义的。

抗战时期,边区政府禁止宰杀耕畜,但仍时有宰杀耕畜的事发生,而且以边区各机关单位居多。1941年12月20日,延安市市长李景林向边区政府上了一份反映机关单位宰杀耕牛的呈文:“窃查职市近来发现到处宰杀耕牛,据查事实,有的因年关来临,为了准备过年节大肆买杀耕牛,如总供给部在本市东区黄花洼连杀牛二十余头,内有许多系强壮耕牛;有的为宰牛利厚,买来耕牛将其腿打坏或将牛牙齿打落,当为残废到政府登记宰杀,手段残酷可谓甚矣。这些事件多发生于各机关、学校。甚至近来发现有偷窃耕牛事件迭出。如东区丁泉砭芦惟其之耕牛于十一月二十日晚被偷失落,北区文化沟周西联之耕牛于十一月三十日被偷失落,迄无踪迹,估计结果系偷杀出售。诸如此类之事,于本市已三起之多,引起一般群众呼声:‘公家整天要粮要草这是应该的,叫我们努力生产多打粮食也是对的,可是又那样宰杀耕牛,我们的粮草出自何处?我们不解……’”。针对这种屠宰耕牛的情况,延安市向边区政府提出了解决办法:“一律禁止宰杀耕牛,规定全市统一的一处宰牛所,不许任何人宰杀;凡在市遇到牛肉,必须有当日宰牛所之发单,不然即行追究查办;市境外牛肉入市,必须有当地政府之证明信,经宰牛处统一出卖。”(22)根据延安市政府的呈文,边区政府再次重申了禁止宰杀耕牛的指令,并要求延安市政府依据该市环境拟订一个办法,包括登记手续、杀牛场所、卖牛肉场所、检查方法、奖惩办法等。(23)

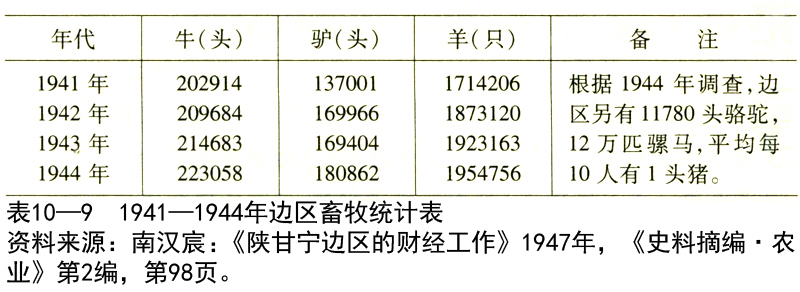

尽管抗战时期,边区面临畜牧业发展的问题并没有得到完全解决,家畜死亡只是在一部分地区得到了控制。但是,边区各项发展畜牧业的政策还是显示出了一定的效果,如在一部分地方采取了防疫措施,减少了家畜疾病和瘟疫的传播;禁止家畜的出口和宰杀等。这些都成为边区畜牧业在困难条件下缓慢增长的因素,表10—9是1941年至1945年边区主要家畜增长情形统计。

在严重的瘟疫和其他灾害之下,边区家畜能有所增长,说明边区采取一系列发展畜牧业的措施是有效果的。

①边府建设厅:《1943年农业工作总结》,《史料摘编·农业》第2编,第107—108页。

②《陕甘宁边区的农业》1945年,《史料摘编·农业》第2编,第108页。

③《边区羊子的发展问题》1945年2月,《史料摘编·农业》第2编,第114—115页。

④《光华农场过去工作总结》1944年,《史料摘编·农业》第2编,第748页。

⑤《陕甘宁边区抗日民主根据地·回忆录卷》,第227页。

⑥《光华农场过去工作总结》1944年,《史料摘编·农业》第2编,第750页。

⑦《光华农场过去工作总结》1944年,《史料摘编·农业》第2编,第750页。

⑧《边区农业统计表(1940—1943)》1944年,《史料摘编·农业》第2编,第115页。

⑨《光华农场过去工作总结》1944年,《史料摘编·农业》第2编,第751页。

⑩《光华农场过去工作总结》1944年,《史料摘编·农业》第2编,第751页。

(11)《光华农场过去工作总结》1944年,《史料摘编·农业》第2编,第751页。

(12)陇东分区:《1943年上半年经济建设工作总结报告》,《史料摘编·农业》第2编,第113页。

(13)陇东分区:《1942年农牧业简要总结及43年发展计划》,《史料摘编·农业》第2编,第110页。

(14)《陕甘宁边区的农业》1945年,《史料摘编·农业》第2编,第108页。

(15)《毛泽东选集》卷5,第780页。

(16)陇东分区:《1942年农牧业简要总结及43年发展计划》,《史料摘编·农业》第2编,第112页。

(17)陇东分区:《1943年上半年经济建设工作总结报告》,《史料摘编·农业》第2编,第112页。

(18)陇东分区:《1942年农牧业简要总结及43年发展计划》,《史料摘编·农业》第2编,第110页。

(19)《陕甘宁边区政府文件选编》第7辑,第240页。

(20)《陕甘宁革命根据地工商税收史料选编》第3册,第68页。

(21)《边区政府废除羊毛税》,《解放日报》1942年4月4日。

(22)《陕甘宁边区政府文件选编》第4辑,第440页。

(23)《陕甘宁边区政府文件选编》第4辑,第439页。

陕甘宁边区社会经济史(1937—1945)/黄正林著,—北京:人民出版社,2006