您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史著、史论 > 陕甘宁边区社会经济史(1937-1945)

第十四章 边钞与边区的金融事业/第四节 边区的信用合作社/一

黄正林

一、边区农村的高利贷和民间借贷活动

边区本来就是一个贫瘠的地方,自近代以来就多次受到战争的威胁,农村经济凋敝不堪。农民为了活命,不得不以借贷度日,农村兴起了各种各样的民间借贷组织,如“请会”等。同时,农村高利贷也十分活跃,也是最赚钱的营生。正如时人对绥德地区高利贷情况的描述:“在这里最赚钱的事业,第一便是高利贷。这里借钱,最低是月利三分,最高五分。也有一年借一元还两元的,俗名为‘一年滚’。借粮食普遍是借三还四。此间借钱不论数目大小,均须以地做抵押。期满不赎变为典地,典地到期无法赎取或需用钱时,只可将地贱价出卖。地主即以最低廉的价格将典地买进。尤其一遇灾荒,地主便得到了最好机会,可以用克扣的条件,将大批土地收买进来,再出租给那些卖出田地的农民去耕种。”①土地革命后,苏维埃政权不仅取消了高利贷,而且农村各种公开的民间借贷也当做一种剥削制度而被取消。这种一刀切的做法,一方面,的确废止了高利贷对农民的盘剥,一方面认为农村所有的生息借贷都是不合法的加以废除,不利于农村经济的发展,也对农民生活产生了一定的影响。

抗战开始后,农村经济有了一定发展,农民对资本需求的增加,使农村高利贷和民间借贷机构再次开始活跃起来,各种民间借贷组织也有了一定程度的恢复。主要原因是:第一,中共停止了苏维埃时期一些暴力革命的措施,给予了地主、大商人在根据地的合法权益,而其中许多地主、商人在旧社会本身就是地主兼高利贷者或商人兼高利贷者。他们在边区困难时期,农村金融不足的情况下继续从事高利贷活动。第二,抗战时期,在边区金融机构没有深入农村或无法深入农村的情况下,农民要从事生产、生活,就必须有一定数量的资本支持。而政府发放给农民的农贷有限,用途有明确的规定,农民在生活困难的情况下,不得不求助于高利贷者或民间借贷机构。第三,边区允许民间借贷关系的存在。1942年中共中央在关于抗日根据地债务问题的决定中明确指出:“对于抗战前成立的借贷关系,为适应债务人的要求,并为团结债权人一致抗日起见,而实行的一个必要政策,应以一分半为计息标准,如付息超过原本一倍者,停利还本,超过原来二倍者,本利停付。至于抗战后的息额,应以当地社会经济关系,听任民间自行处理,政府不应规定过低息额,致使借贷停滞,不利民生。”②由于以上原因,在边区社会经济陷入困难时期,不仅民间正常借贷恢复了,而且高利贷资本也活跃起来。

抗战时期,由于边区的金融市场在某种程度上来说是一个“多元”结构,而且不论边币还是法币贬值是很快的。因此,边区的高利贷大多数是以实收账的。各地实物借贷方法是不一样的,有的放麦还麦,如赤水县出现的放麦账是加五,即今年放麦1斗,明年麦收后还1斗5升;有的放杂粮还麦,即今年放荞麦或高粱1斗,明年还麦子1斗;有的借钱还麦,如淳耀县有1942年节前50—60元,1943年麦收后还麦1斗;有的放盐账,每千元月息50斤盐,赤水县二区王恩兴1942年给孙成娃放账500元,每月利息25斤盐;有的放集账,以1集为期,新正集市每百元得利30元;有的放钱粮息,关中庙湾区周老八放给唐澄清60元,每年每元6升粮,到1943年已收息粮29石,还欠15石。③在没有集市或集市较少的地方如安塞、志丹等地则流行青苗的探买探卖,“探买探卖价格一般仅得当地市价的一半,而志丹仅得三分之一。在物价上涨时,往往有交粮时价格高于探买探卖价格十倍至二十倍者。”④在探买探卖中农民受到了严重的盘剥,一般是7月给钱,10月交粮,如1942年安塞宋家沟几户农民的探买探卖情况是:富农高培兴7月探买玉米1石,市价每斗800元,而探卖只有240元;贫农白德玉为还难民工厂的木炭,7月探卖玉米2.6石,市价每斗800元,探价300元,还粮时以每斗1100买玉米交粮。⑤从以上例子来看,高利贷在边区各地都有,而且利息是很高的,年息30%—50%,有的甚至高达100%。农村高利贷的盛行,引起了边区政府的注意。为了限制高利贷,1943年,边区政府颁布了《陕甘宁边区债务条例草案》,其中规定“禁止高利贷及一切剥削行为之债务”,“债息以月息一分五厘至二分为准,不得超过之”。⑥从农村借贷的实践来看,边区政府关于利息的限制没有在乡村发生效力。

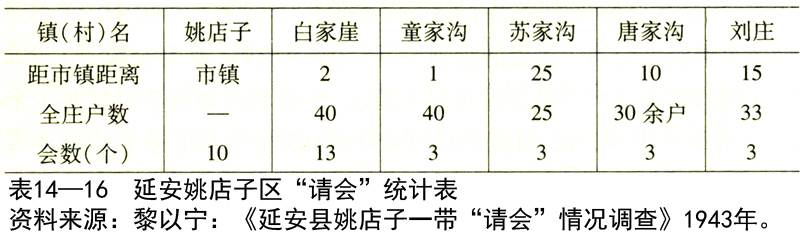

1942年后,边区原有的民间借贷组织也开始恢复。边区流行的民间借贷组织主要是“请会”,它“是一种农村旧的信用关系,土地革命前曾普遍在边区各地流行,它的利息一般均较放账为低。土地革命中废止一切旧债,民间所有的‘会’都随之‘烂包’了。自此以后,农村中即无人请会。最近一、二年(指1942年、1943年——引者注),随着边区经济的发展,农村借贷关系的增多,在延安县李家渠、姚店一带,‘请会’又重新得到发展。”⑦表14—16是以姚店子镇为中心“请会”的概况。

表14—16看出,“请会”已经不限于市镇,也向乡村延伸,姚店子区共有“会”35个,其中市镇有10个,占28.6%,乡村有25个,占71.4%。除姚店子镇外,其余5个村庄,共有168户农民,“请会”25个,平均每个村庄有5个,大约每7户农家就有一个“请会”。在农村中约有1/3到2/3的农户随会,如白家崖有28家农户随会,占70%;童家沟有18家农户随会,占45%;川口区庙沟31户农家,有10户随会,占33%。通过对19户会主的调查,农民请会主要用途:婚丧占42%,渡饥荒占42%,经营资本占16%。⑧从姚店子的“请会”情况来看,婚丧和渡过饥荒是农民“请会”的主要原因。

①冯和法:《中国农村经济资料》,黎明书局1933年版,第481页。

②《陕甘宁革命根据地史料选辑》第2辑,第375页。

③《关中专署租息问题初步报告》1943年2月13日,《史料摘编·互助合作》第7编,第321页。

④建设厅:《边区信用合作社检讨》1944年12月,《史料摘编·金融》第5编,第613页。

⑤《安塞西河口信用合作社》1943年,《史料摘编·金融》第5编,第614—615页。

⑥陕甘宁边区政府档案,卷113,复印件藏庆阳市档案馆。

⑦黎以宁:《延安县姚店子一带“请会”情况调查》1943年,《史料摘编·金融》第5编,第621—628页。

⑧黎以宁:《延安县姚店子一带“请会”情况调查》1943年。

陕甘宁边区社会经济史(1937—1945)/黄正林著,—北京:人民出版社,2006