您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史著、史论 > 抗日战争时期中国解放区农业大生产运动

第八章 生气勃勃 争取抗战全面胜利:第三节

张水良

第三节 丰衣足食 崭新风尚

农业、轻工业、商业相互推动,共同发展,使解放区的城乡经济呈现出欣欣向荣的景象。这样一来,我们又活跃了,我们又生气勃勃了。

“全边区的农民、工人、士兵、学生和工作人员没有一个不是过着幸福快乐的生活,凡是好好组织了劳动的家户、机关或部队,都已做到‘猪羊满圈,骡马成群,瓜果满地,粮食满囤’,真是丰衣足食了”①。

广大农民群众,由于一方面收入不断地增加,另一方面负担不断地减少,他们的生活一年比一年改善。如陕甘宁边区绥德分区清涧县幸家沟村,全村共26户,1941年收获量为209石6斗2升;消费量为142石4斗2升;负担为24石7斗,占收获量11.76%;收支相抵盈余42石5斗。1943年收获量为285石6斗9升;消费量为184石3斗,较1941年增加27.2%,生活上升;负担为19石9斗8升,占收获量6.99%,负担下降;收支相抵,盈余81石8斗1升。

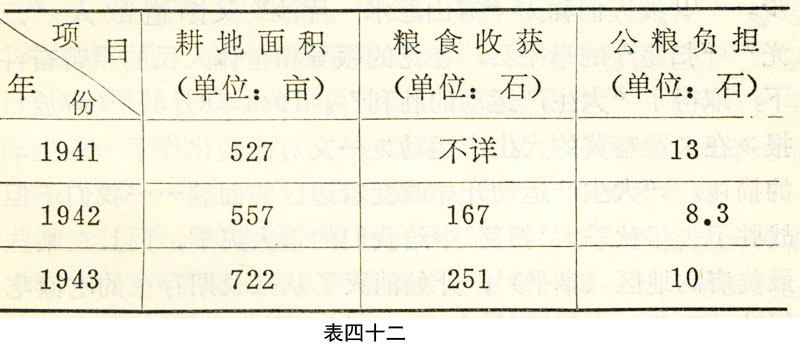

陇东分区华池县城壕村全村计9户50人。1941年至1943年的收入与负担情况(见表四十二)④:

上表可见,城壕村从1941至1943年的3年间,耕地面积是一年比一年扩大,粮食收获量是一年一年增加,而公粮负担,却是一年比一年相对减少。自然,群众生活也就一年比一年提高了。1943年农、牧、副业收入合计222石,支出合计141石,收支两项相抵盈余81石,够全村半年消费(包括扩大再生产的农业投资28石),达到“耕二余一”的标准,过着“丰衣足食”的生活。

在敌后解放区,广大农民群众经过减租减息和大生产运动之后,生活也逐渐有所改善。家家户户,有吃有穿。关于这方面的情况,在当时各解放区的报刊上,都有大量生动的报道。如《晋察冀日报》1945年1月14日刊载一篇题为《龙华劳动英雄葛存从贫困中翻了身》的文章中这样写道:葛存所在村1944年组织起来,开展大生产运动。“秋后全村共打粮食785石,山药萝卜和林木收入合粮食220石,副业收入207,000元,总计全村共收入1,005石2斗(老斗)玉米,平均每人合3石2斗8升(老斗)玉米,达到了‘耕一余一’的地步。”③被人们称为“穷山恶水一片沙”又惨遭敌人“三光”“扫荡”的阜平县,在党的领导和全体人民的艰苦奋斗下,取得了“大生产运动的胜利”。1944年8月3日《解放日报》在《晋察冀的大生产运动》一文对此变化作了一段生动的描述:“大生产运动开始改变着边区的面貌……我们不但战胜了去年秋季大‘扫荡’中给我们的重大灾难,而且在某些最贫府的地区(阜平),开始消灭了从来长期存在的吃糠吃树叶的现象,人们用‘杨大人(杨树)该歇晌啦!’来表示他们的愉快和骄傲。”

在晋冀鲁豫边区,据太行区7个县7个村4,415户的调查,从1942年至1944年3年间,每人每年平均农副业收入折米如下④:1942年2.21石;1943年2.9石;1944年3.37石。

由于生产收入逐年增加,公粮负担逐年减少,群众生活也就逐年提高。在1944年,该边区有很大部分农民,已经做到“耕三余一”或“耕二余一”。如太岳区沁源县一个以农业生产为主的曹先亮劳动合作社,该社共11户(其中有8户是佃农或贫农),1943年组织起来生产后,全年仅粮食即比往年增加70石7斗。其中有7家有富余粮食,一家已做到“耕一余二”,三家做到“耕一余一”⑤。

在晋绥边区,有吃有穿或是吃穿有余的村户,到处都可以看到,听到。晋西北区兴县模范村——温家寨,1943年全村53个半劳动力都组织起来劳动互助之后,不但农业获得了丰收,牧业、副业也开始发展起来,生活也改善了。据统计,该村1943年比1942年总计增加:劳力10.5个,耕地200垧,粮食162石,棉田3垧,棉花182斤,牛8头,羊20只,猪8口,纺妇8名。因此,全村群众的生活,“每家都改善了”,有的则显著地提高了。如这个村的生产大队长、边区特等劳动英雄温象拴,在旧社会是“一无所有的穷人”,一家十几口人,没吃没穿,生活十分困苦,过年过节时,“连一顿米窝窝豆面汤都吃不起”。青黄不接时,“一家人更是苦,拉紧裤带喝两碗开水骗肚子。”现在就大大不同了。1944年春,有人把温象拴的财富计算一下:窑洞5孔,牛1头,1943年,种地90垧,除3垧山药蛋,1垧棉花,1垧瓜菜外,85垧地共计产粮45石(平均每垧地比别人多产1斗)。全家9口人,“除交了3石多公粮外,吃用有余。”⑥边区到处呈现着一派生机勃勃的诱人景象:

“晋西北再不是荒凉地区了,300万人民的劳动已改变了一切。废墟上修起了房子,古庙改成了工厂,冷落的村子建立了集市。现在,冬天就要过去,春天快要到来,土地将要复活了。……”⑦

在山东解放区,据新华社胶东分社记者报道,文登县高村区望海隋家村,在国民党反动派和日本帝国主义的罪恶统治时期,全村58户,赤贫、雇农、贫农有45户,他们全年缺粮18,028斤。有19户扛活的,21家讨饭的,40多条要饭棍。“吃的是树叶、谷糠、地瓜蔓子粑粑、包米穰子、花生皮子,个个浮肿的象麻疯一样,穿的衣裳遮不住身子,冬天30多家穿不上破棉袄”。自从实行减租减息,开展大生产运动后,村里渐渐地富裕起来。三年的工夫,“全村做到了‘耕二余一’的惊人成绩。”每逢过年过节,“家家都能割肉买鱼,过冬全村都穿上新棉衣”;讨了20多年饭的何三婆,“去冬全家也都穿上了新棉袄。现在不但有吃有穿,被债主押去的二亩地赎回来了。”又买了6亩2分地,加上租种的1亩,共有9亩2分。在过去,“房无间地无垅,全靠租几亩薄地生活”的倪永楷,“两三年中买了三间房子,十多亩地,生活富足起来了。”⑧

在华中解放区,苏北泗南五里戴村,计31户农民(中农6户,下中农2户,贫农20户,赤贫2户,佃农1户),自从实行了减租减息,组织了互助生产后,“已从悲惨生活环境中翻过身来,慢慢走上了丰衣足食的道路。”村里到处“呈现着一片欣欣向容的新气象。每间房屋都修理得整齐光亮,肥粪堆满门前,场角沟岸新树苗林立,门口大小牛驴一片*(左口右芉)*(左口右芉)声。现在每家大人小孩都吃的饱饱的,新褂新裤穿的整整齐齐,39辆纺车又在整天的忙着……。”⑨

关于部队、机关、学校、工厂在开展大生产运动后生活改善的情况,我们在第七章阐述它们从事农、牧、副业等生产取得的收获时,曾有提及了,这里也就不拟再多详述了。现在以陕甘宁边区为例,根据边区民主政府1944年工作报告的有关材判,摘引于下,以见其一斑。

“工人方面,城市手工业工人实际工资比战前提高149.8%至400%;公营企业工人的实际工资提高58.7%至84%,但公营企业工人的医药、文化和娱乐等费,劳动保险和社会保险由公家负责。

“部队方面,战士的衣食两项供给标准,如以1939年为100,则去年已提高至125.5%,今年当续有提高。

“一般公务人员和学生方面,以今年为例,单就衣食两项实物供给标准,平均为小米6石以上(16两称300斤为1石),其他如办公、文娱、书报、医药等费,概由公家供给,病员、产妇、婴孩等更有特殊待遇。公务人员……其子女的抚养教育费用,亦由公家供给。”

据此种种事实,陕甘宁边区政府主席林伯梁1944年12月5日在边区参议会第二届第二次会议上作的《边区民主政治的新阶段》报告中,高兴地说道:“可以说,边区军民生活已开始进入丰衣足食境地。”⑩

农业大生产运动,不但给新生的解放区带来了欣欣向荣的城乡经济,为打败日本侵略者,解放全国人民,奠定广阔深厚的物质基础;而且在新民主主义制度下,各抗日民主根据地,新人新事到处涌现,新道德新风尚蔚然成风,人与人之间的关系发生了深刻的变化。农业大生产运动,使解放区广大干部从自己亲身的实践中,受到了具体生动的教育,进一步认识到人民群众是真正的英雄,从而加深了对人民群众的阶级感情,提高了联系人民群众的自觉性,扫除了官僚主义的灰尘,树立了人民公仆的思想。正如毛泽东同志所说的,“不惜风霜劳苦,夜以继日,勤勤恳恳,切切实实地去研究人民中间的生活问题,生产问题……并帮助人民具体地而不是讲空话地去解决这些问题。”(11)延安县委县府的同志们,就是在这些方面都做得出色的好领导者。如县长刘秉温,亲自领导延安念庄变工队,并担任队长,使这个变工队“在一年生产中获得了很大的成绩”。因此,他们就为人民群众所拥护与爱戴。

在敌后抗日根据地的大生产运动中,同样是涌现了大量与人民群众同甘共苦的“起了极大的模范作用”的好干部。苏北解放区阜宁县县长宋乃德就是一个代表。1942年5月至7月的极短时间内,民主政府发动群众把“国民党当政十余年,在和平环境下,屡欲兴建并借此敛钱而未筑成”的苏北大海堤全部工程兴修告竣。在兴修的过程中,当该堤将成,尚余数处缺口时,适风雨大作,海浪直扑堤边,一般老百姓大起恐慌,怕要功亏一篑。这时阜宁县长宋乃德同志,亲率干部,会同广大人民群众在风雨中连夜抢筑,终于将堤会拢。“堤成,海啸大起,水位超过1938年大水灾时(那次水灾曾冲毁良田数十万亩,有数万人和数十万牲畜葬身鱼腹),堤内民众睹此情景,都额手相庆,并相率呼该堤为‘宋公堤’”。(12)这是人民群众给予的崇高荣誉。然而,“所谓‘宋公’的德政,不过是解放区民主政府无数建设之一而已。”(13)

这里,我们要特别提出的是,中共中央警卫团的战士、忠实为人民利益服务的共产党员张思德同志。在大生产运动中,他于1944年9月5日在陕北安塞县山中烧炭时,献出了宝贵的生命。9月8日,中共中央直属机关为张思德同志召开追悼会,毛泽东同志在会上作《为人民服务》的讲演,高度赞扬张思德同志:“是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的”。(14)

在大生产运动中,我们党政军各级干部,从自己亲身的实践中,进一步认识到经济工作在革命战争中的极端重要性,懂得了在党的“一切为着前线,一切为着打倒日本侵略者和解放中国人民”的总方针下,大力发展生产的完全必要性。因此,大批原来从事党、政、军等工作的干部,在党中央的号召下,积极主动地转到经济建设上来。他们在实践中苦学苦炼,终于从不懂得做经济工作到能抓住了经济特点,掌握了生产规律,做出了重大的成绩。例如,陕甘宁边区靖边县地近沙漠,气候严寒,一般人都以为这是荒凉、贫困、经济无法发展的地区。但在县委书记惠中权深入实际,“实事求是调查研究之下,很好地认识了靖边的经济特点;两年以来,该县水利畜牧等业均有飞跃的发展。”再如陕甘宁边区著名的延安南区综合性合作社主任刘建章,他善于“从边区社会的实际情况出发,打破合作事业的陈旧公式,为新民主主义的合作事业创造了可贵的范例。”(15)这类例子不胜枚举,第七章述及的早在1942年10月召开的陕甘宁边区高级干部会议上,就有王震等22位领导干部,因“领导国民经济建设及公营经济事业成绩昭著”而荣获“生产英雄”称号。

在炮火纷飞的战争环境中,在艰难困苦的年代里,锻炼、培养出一大批熟悉经济建设的革命干部,他们是党和人民的宝贵财富。

轰轰烈烈的农业大生产运动,把广大农民组织到互助合作的劳动组织里来,形成一个新的劳动集体,人和人之间的关系发生了深刻变化,个人利益和集体利益紧密相连,这就使群众的集体观念增强了,关心集体事业,爱护集体利益和大家互相关心、互相爱护、互相帮助的团结友爱精神和共产主义风格大大发扬了。

陕甘宁边区,在大生产运动中,不仅农民之间互相支援,互相帮助,就连小手工业者也发扬互助精神,积极帮助农民发展生产。如安塞县真武洞铁匠雷某于1944年春耕期间自动发起“为农民廉价卖农具二月”。他邀集该市全体铁匠十余人热烈座谈之后提议说:“政府现在号召生产,咱们虽是手工业工人,但也不能离开农民过活。咱们应该响应政府的号召,廉价出售农具两个月,供给农民工具发展生产;如市价补修锄镢头需6千元一把,咱们只算3千元。”铁匠工人均“连声赞成”。会后,他们即写了一张《减价农具启事》,贴在市上。随后,“真武洞街上打铁声日夜不停,大家正努力为农民制造廉价农具。”(16)

农业大生产运动,有力地冲击了千百年来的旧思想、旧道德、旧风俗、旧习惯等一切陈旧腐朽的势力,也培育锻炼了新生的事物。在旧社会被“四权”(政权、族权、神权、夫权)重重紧压不得翻身的广大劳动妇女,在大生产运动中,大大地提高了思想觉悟,她们不但英勇地参加了激烈的对敌斗争,而且勇敢地担负起繁重的生产任务;不但从事了一般的生产劳动,而且学会了掌握生产技术……总之,此时的解放区妇女们啊,再也不是那“旧的老模样”了;更不是处在“旧社会的最低层”了!她们已成为集体劳动互助组织中的重要成员了,成为生产战线上的一支大军了!

1943年的大生产运动,陕甘宁边区的赤水、新正、吴旗、曲子、志丹、定边等县,都出现了许多妇女变工队——这过去从来没有的新鲜事。她们互助合作,集体开荒、锄草、收割……有的还向男子变工队提出挑战。志丹县妇女劳动英雄胡老婆,在这一年秋收的时候,鸡叫二遍就起床,跑到各家门口喊叫大家快起来,鸡叫三遍收拾起身,天刚亮就到了地里,使全村庄稼很快割完。受到了边区民主政府的热烈赞扬。林伯渠同志说:“象这样看来很平凡而实际上包含着巨大意义的事,从历史上,从别处,你们也能找得着很多的吗?”(17)

敌后解放区妇女在生产运动创造出来的动人事迹,是举不胜举的。民主战士李公朴先生在他亲自实地调查之后而撰写的《华北敌后——晋察冀》一书中,曾对妇女政治地位的变化,作了生动地描述;他写道:“假如有人现在还是有意或无意地侮蔑妇女,说是妇女就只要作贤妻良母,要回到厨房里去,就是说妇女应该作男人的奴隶,晋察冀的妇女一定要打他的嘴巴。晋察冀的妇女告诉他们女人能参政,女人能打日本,能够和男人一样从事于一切的抗战建国的工作。”(18)

恩格斯曾经说过:“妇女的解放,只有在妇女可以大量地社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能。”(19)英雄的中国解放区妇女,在火热的大生产运动中,自觉地,积极地“组织起来”参加集体生产劳动,正是朝着无产阶级革命导师所指出的彻底解放妇女的大道上前进。这也是大生产运动涌现出来的令人可喜的新事物!

在大生产运动洪流涤荡下,过去一些靠封建迷信骗人害人的巫婆神棍和好吃懒做、为非作歹的二流子等社会寄生虫,也受到教育改造,开始变成新人。陕甘宁边区,仅据1943年的统计,就改造了5,583个二流子,占全区二流子总数9,554个的58.43%。有的二流子,在群众的教育帮助下,努力改造自己,积极生产劳动,在思想上有了明显的变化;在生产上有了较好的收获,还被群众选为劳动英雄,生产模范。三边分区盐池县刘生海原是个“到处惹人讨厌的二流子”,没吃没穿,连他的老婆也提出要离婚,但自从1941年春上转变之后,努力生产,辛勤劳作,到1943年底,已有9头牲口,28垧地,打了20多石粮食,铺盖衣服都换了新的。同年,他被群众选为参加陕甘宁边区第一届劳动英雄代表大会的代表。

1944年9月15日《群众》刊登的《边区二流子的改造》一文中,曾对此作了很高的评价和赞扬。文中说:“改造二流子参加生产(不同于慈善事业的罚役)达到最后在整个社会上消除二流子,这在中国历史上是空前的,是只有在边区这样新民主主义社会里才能作到的奇迹。”

生产运动的开展,农村经济的繁荣,不仅给农民群众带来了物质生活的大大改善,而且也给农民群众带来文化生活的迅速提高,在短短的几年内,有数千数万所不同类型的学校和文娱团体在广阔的抗日根据地涌现出来了,完全改变了广大农民群众在旧社会“世世代代受欺凌,斗字不识苦连天”的愚昧无知现象。

大家知道,“边区是一块文化教育的荒地,学校稀少,知识分子若凤毛麟角,识字者亦极稀少。在某些县,如盐池100人中,识字者有两人,再如华池等县则200人中仅有一人,平均起来识字的人只占全人口百分之一,至于小学全边区过去也仅有120个,入学者主要是富有者的子弟。整个边区的中学生是屈指可数的,社会教育简直是绝无仅有的事。数年以来文化教育的发展蒸蒸日上,以惊人的速度前进着。(20)特别是,经过大规模生产运动后,农民群众在物质生活改善的同时,也迫切“要求除财旺外,人也旺,文化也旺。”正如绥德分区文教会议决议所指出的:“老百姓对文化的要求也一天天增长起来……和早几年不同,群众都感到缺乏文化,很难过好日子。”他们积极办学校,努力学文化,于是,在民主政府的支持帮助下,掀起了大规模群众文教运动,尤其以村学为主要形式的儿童教育,以冬学与读报识字组为主要形式的成年补习教育,更是大量出现。

由此可见,“边区的人民不是象以前一样过着愚昧毫无生气的生活了,他们已经享受着比全中国(解放区外)任何地方都要好的文化生活。”(21)这里,我们特别要提出的是在旧社会根本没有与文化发生过关系的边区妇女,现在她们在积极参加劳动生产的同时,也纷纷参加了各类社会教育的行列中去了,据1940年国际妇女节“妇女生活展览会”材料,边区妇女半日校有219处,有妇女2,946人(22)。从这40年代第一春的统计数字中,我们可以看到边区妇女文化上翻身变化,飞跃进步的情况。

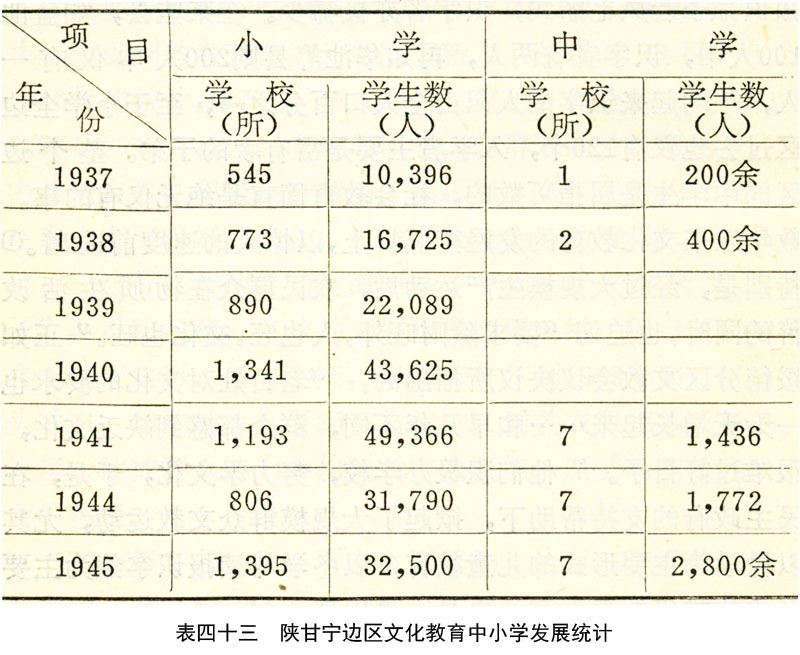

在中小学方面,据统计,1945年,普小发展至295所,民小1,038所,共学生29,500余人;完小62所,学生3,000余人。中等学校发展至7所,历年毕业学生3,000余人,在籍学生亦达2,800余人(请见表四十三)(23)。

在敌后解放区,文化教育事业,同样是不断地发展着。华中解放区的苏北区,“出现了历史上从未出现的‘文化新村’”,(24)广大农民群众,都有了上学校,学文化的机会。在山东解放区,据艾妮丝·史沫特莱女士写的《伟大的道路》一书中说,1945年初,则“有8,134所小学,学生471,158名,17所中学,学生4,000名;另有为不识字的成人设立的无数夜校。黑板报、文工团和秧歌队村村都有。”(25)家家户户,男女老少,喜气洋洋地上冬学、识字班,学文化,读报纸、学政治,更是热气腾腾。

解放区大生产运动建立起来的人和人之间的新型关系,涌现出来的新人新事,形成起来的崭新风尚,不但为美国革命作家所赞扬,而且被解放区新闻记者所称颂,同时也为曾经深入陕甘宁边区农村数个月、跑遍数个县的数十个区、接触过无数群众的延大鲁艺工作团的全体人员所热烈讴歌。他们说:我们来到农村,“任何时候,任何地点,我们所看到的是光明,是新的典型的人民。”所到之处,“老百姓对我们真太好了。”(26)

① 《陕甘宁边区第一届劳动英雄代表大会宣言》(1943年12月16日),《解放日报》1943年12月17日。

② 见《解放日报》1944年1月3日。

③ 引自《中国农业合作化运动史料》上册,第451页。

④ 见齐武编著:《一个革命根据地的成长》,第186页。

⑤ 《新华日报》(太行版),1944年11月23日,引自《中国农业合作化运动史料》上册,第530页。“耕一余一”即耕作一年的收获,余下一年的消费。

⑥ 参阅《解放日报》1944年3月29日。

⑦ 《劳动英雄检阅大会》(“晋西北生产建设的一个缩影”),《解放日报》1943年1月25日。

⑧ 引自《中国农业合作化运动史料》上册,第690~691页。

⑨ 见《中国农业合作化运动史料》上册,第706~707页。

⑩ 见《陕甘宁边区参议会文献汇辑》,第213、214页。

(11) 毛泽东:《经济为题与财政问题》,第200页。

(12) 参见《抗日战争时期的中国人民解放军》,第135~136页。

(13) 见同上,第136页。

(14) 毛泽东:《为人民服务》,《毛泽东选集》,第905页。

(15) 参阅《解放日报》1943年2月3日社论:《向领导经济建设受奖同志学习》。

(16) 参阅《解放日报》1944年4月10日。

(17) 《陕甘宁边区政府一年工作总结》,《解放日报》1944年2月8日。

(18) 李公朴:《华北敌后——晋察冀》,第132页。

(19) 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第四卷,第158页。

(20) 《陕甘宁边区参议会文献汇辑》,第26页。

(21) 《陕甘宁边区一年来的文教运动》,《群众》第九卷第二十二期,1944年11月30日,第1002页。

(22) 参阅黎群:《陕甘宁边区的社会教育与学校教育》,《群众》第九卷,第十六、十七期。1944年9月15日出版,第787页。

(23) 见《陕甘宁边区参议会文献汇辑》第26、89、90、222、287页。《群众》第九卷第16、17期,1944年9月15日出版,第787、788页。1941年后至1944年小学减少,据原材料说明,“后因增加农村生产,顾忌边区的人力物力,同时小学教育亦应提高质量,教育厅乃于1942~1943年间,合并那些不健全的学校。”

(24) 参阅《抗日战争时期的中国人民解放军》,第136、137页。

(25) 见该书第三十九章第464页。

(26) 《解放日报》1944年3月15日。

抗日战争时期中国解放区农业大生产运动/张水良,—福州:福建人民出版社,1981