您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史料汇编 > 陕甘宁革命根据地史料选辑第五辑

部队文艺调查的一点材料

甘肃省社会科学院历史研究室编

天兰

在下面几个调查里,大部分意见都由战士们自己的话表达出来。话虽是近乎朴素,但却异常可贵。只可惜我向他们学习的时间太短,才只一个月,而自己所知又太浅,未能提出更深刻的问题来。在他们,却从未有吝惜时间和思想的意见。我在这里向他们致谢,并表明我自己行将继续长期地向他们学习的决心。

一、美术和舞蹈

战士们喜欢彩色画和连环画。如前线画报,战士们喜欢看:因为那里面有前方故事,又是彩色的,懂字的就看字,不懂字的看画,他们一般不喜欢木刻画。如笔削好,用五彩颜色套印出来的则很高兴看。

舞蹈,他们要求适合战士的生活情趣和轻快有力,如以前的“叮呤舞”,“机械化兵团舞”。并不喜欢那些“扭来扭去”的秧歌舞。他们说;这样的舞蹈“没有表情”,“没有精神”,所以,“不感兴趣”。

“胜利舞”,“保卫边区舞”,采取活报的形式,有故事,也很受欢迎。

二、音乐

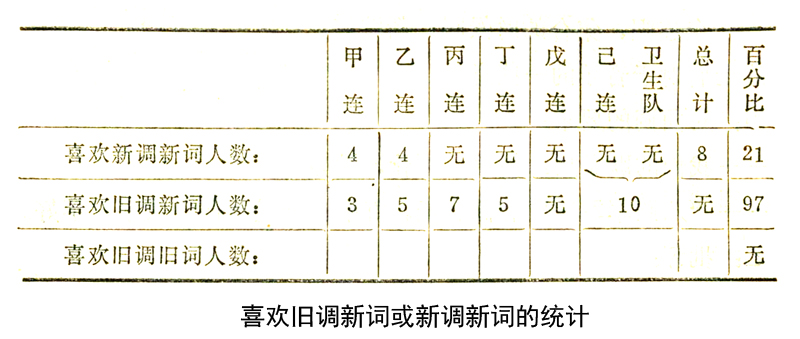

喜欢旧调新词或新调新词,这里有个统计:

在这个调查表里,戊连没有确定的意见,他们主要的要求只是要有歌唱,不论新调旧调都行。

但统计表仍明显地指出,大多数(百分之七十九)战士是最喜欢旧调(或民歌风味调)新词的歌曲。另一小部份人,喜爱新调新词,至于要求唱旧调旧词的,则没有人了。自然,唱旧民间小调的人还是多,流行的有“小放牛”,“采花”“小寡妇上坟”“走西口”和“调兵”因为事实上“没得新歌子唱嘛!”另外,在这个问题的调查中,有一点是必要着重指出的:即新调新词和旧调新词的比较并没有绝对的意义,许多战士都认为各有长处。同时有些战士声明:假如有人教新调新词的歌子,则他们宁愿唱新调不愿唱旧调。足见他们有的是从“无人教新歌便自填旧调唱”的实际出发的。最喜欢新调或旧调新词的原因,战士们的意见是:——旧调子新内容的东西,叫人感觉到新鲜。——旧调子新词生产开荒唱最好,两三个人唱好。——旧调子大家都是会的,填上新词大家能唱,这样好开展文化娱乐工作。

喜欢新调新词的意见则是:

——新歌子唱出来雄壮,有气概。根据新的环境,新的名词,战士们心里有种新颖的感觉。

——新调新词,大气——都带政治意义,更感动人。

——全连唱,集合的时候唱,新歌好。战士们对于音乐的一些意见。

甲:对曲调的要求:

——我们的歌子要:简单,雄壮,洪亮。

——“八路军军歌”有高有低,好唱;“进行曲”太平,不好。

乙:批评:

——到后方来(三九年后)唱的歌子不如在前方唱的好听,以前的相当雄壮,明朗,后来的调子有点西洋化,蹩蹩扭扭,花头多。——新歌子少了一点!这二年生产就没歌子唱。

丙:没有人教歌;

——唱歌子没有人教。

——新歌子没人教,要有人教我们也赞成。

三、戏剧

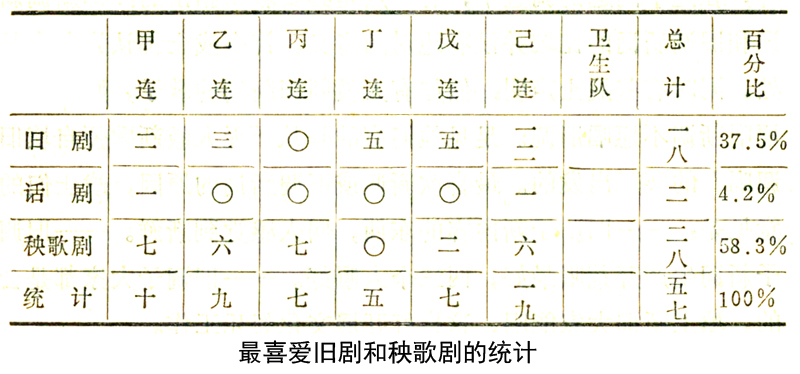

最喜爱旧剧和秧歌剧,这里也有个统计:

从上面底统计表看来,九旅的战士大多数是爱好秧歌的,再有一部分人爱好旧剧(主要是平剧,其次是秦腔和山西梆子)

又上面的统计表中,丙丁两连表示着特殊的数目字:丙连全体最爱好秧歌剧,丁连则全体最爱好旧剧。原因在哪里呢?丙连是“欧洲”部底一个青年文化连,它的特点是——战士们都很年轻,政治文化学习方面比较优越(半数以上的人能读报写日记)。丁连是“美洲”部二连,其中有一个很好的业余的平剧排,而这就给这个连队一个无形的平剧环境。

为什么最爱秧歌剧?答复大体一致。用他们自己的话概括地归纳如下:

甲:一满是实际的东西,有些事情就是那样,有意思的很!我们这里的二流子转变还不是那样?

——许多处都是和老百姓发生关系——军民关系。

——许多事是从民间来的,大家非常感动!可以看见八路军和共产党的事情。

乙:可以转变脑筋。

——宣传力量相当大,内容好,可以了解。

——秧歌剧演开荒生产等等,有教育意义。

丙:红火热闹。

——各色乐器:胡胡、锣鼓——红花夺绿的,很红火。

——秧歌不但唱,还有表演……以前秧歌没有戏就不好看。

丁:看得懂。

——“刘连长开荒”,同志们都懂得,演完了大家都说笑。

——“牛永贵挂彩”是八路军和老百姓关系好,非常感动人,大家都懂。

戊:自己能演出来。

在这个问题的调查中,有一个特点,就是对于秧歌没有否定的意见。但有一点,“要新的!”“一遍大家爱看,二遍就不喜欢。秧歌重复就不好了。”

为什么其次爱看旧剧?旧剧有哪些缺点?

甲:大剧(即旧剧)看个热闹。——有锣鼓,武剧又打功,打过来打过去的。

乙:爱听个调子。

——寡唱就爱听。

丙:知道古时事,有计谋。

——都是《三国》《水浒》上的事,有计谋。缺点是:

——平剧有的看不懂。

——有的看得懂,有的看不懂。

乙:大剧看的太旧了,我们喜欢看新的。在这个问题的调查中,有一点需要说明的:就是有的人自认是河北人或山西人,他们是熟悉自己的大剧的。譬如全体赞成大剧的丁连,他们就是这样说,“我们大多是河北人”。

为啥不喜欢话剧?

甲:话剧演的冷冷淡淡的。

——话剧死板的很。

——老是两个人对话,钉打钉,不知道干什么的?!

——动作迟缓。

乙:没有音乐。

——家具也不打,静悄悄的。

丙:总是日本人、汉奸出来,那老一套的。

丁:小话剧还有兴趣,其它意义更深刻些的就不懂。

这里第三条理由主要是由于九旅战士多半看旧斗剧社的话剧,其中多半是反敌伪的内容。

又,个别连队和个别战士也有很能欣赏话剧的,以后再谈。

对于几个剧的批评和对于几个戏剧一般的意见。

甲内容:不喜爱单纯地重复他们的日常生活,也不喜爱没有内容的东西。譬如:

——“王二小开荒”有的同志不愿意看,开荒是自己天天干的事嘛!

——开荒、拉木板、打窑洞都是自己做的事。

——小车、旱船、□□□,好是好,就是没有多大意思。

——我们最喜欢外边来的一些东西,新的东西。技巧:要求戏剧性,真切动人的表演。譬如:——有些话剧技巧不好,演员在台上很呆板,说话不灵活,好象读报纸一样,也不配合动作。

——“拉壮丁”内容好,许多国民党区城来的同志都感动了。就是太平坦。

丙、大型话剧:

——“带枪的人”,“太平天国”给我们的印象不好,谁也不爱看。

丁、对演出的希望:

——延安剧团多来几次。

——要耍不要光耍一天,要多耍几天,刚看个热闹就又走了,太不满足。

下面是一个四川战士贾绍钦的日记,引出来作为对于“拉壮丁”的评价:

二月二十五日 晴

今天看一件好痛苦的事,自从出门很久了,没有听到家里的土话。唱戏还是高兴的,这是家里一种情形。“拉壮丁”戏,相当的苦,很是残酷的事。大后方人吃人的现象,喝血!我看了这种事,要流泪,哭得很;更使人民都仇恨他。

感动我的心,坚决革命,替他们报仇!只有革命,才有出路,坚决反对国民党反动派!

(民国三十四年三月十九日《解放日报》)

陕甘宁革命根据地史料选辑 第五辑/甘肃省社会科学院历史研究室编.-兰州:甘肃人民出版社出版,1986.11