令人神往的喀纳斯

作者:邵如林 邸明明

喀纳斯是一个令人神往的地方。

美丽而神秘的地方——喀纳斯

在蒙古语里,喀纳斯意为“美丽而神秘的地方”。它在中国的最西北角——新疆维吾尔自治区布尔津县境内与哈萨克斯坦、俄罗斯和蒙古交界处阿尔泰山的群峰环抱之中,属于寒温带高寒山区,长冬无夏的气候特点非常突出。

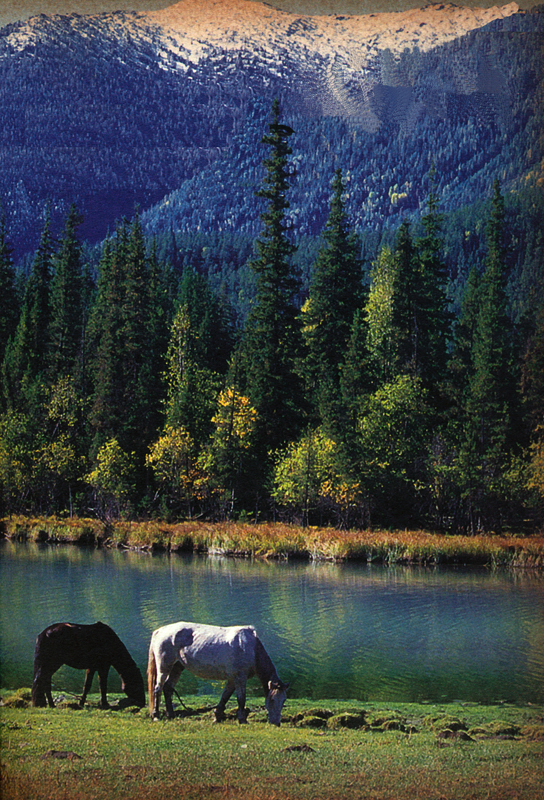

喀纳斯位于山地森林带中部,山峰雪岭苍茫起伏,森林密布,水流潺潺,是西伯利亚泰加林在中国的惟一延伸带。其中西伯利亚特有的云杉、冷杉和红松等耐寒树种,在中国只能在这里见到它们。茂密的森林和原始状态完好的植被,成了野生动物生存、栖息和繁衍的理想家园,因此这里又是中国唯一的西伯利亚系动植物分布区,是中国天然的寒温带生物物种资源基因库。同时,由于阿尔泰山中发育着210余条保存完整的第四纪冰川,这里又是中国惟一的北冰洋水系——额尔齐斯河最大支流布尔津河的发源地,是亚洲惟一具有典型瑞士风光的旅游观光胜地,是著名的国家级自然保护区。碧水晶莹的喀纳斯湖就横卧在保护区中部。

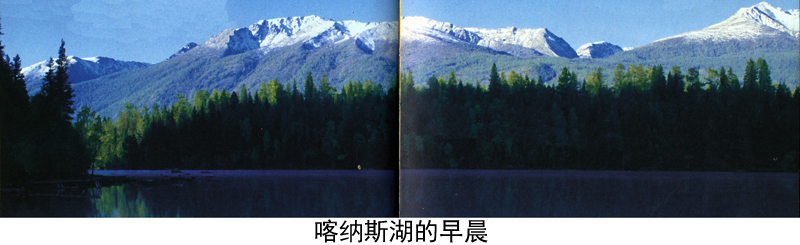

喀纳斯湖状若豆荚。南北长约25公里,平均宽约1.9公里,湖面海拔1370米,最深处达188.5水,平均水深120米,储水量约40亿立方米,是中国最深的高山流水湖泊。受西伯利亚寒湿气流的影响,湖区雨量充沛,昼夜温差大,气候剧烈多变。由于受上游喀斯特地貌的影响,湖水颜色呈乳白色。但随着季节和气候的变化,湖水颜色也随之变幻莫测。晴天呈蓝绿色,阴天呈灰绿色。顺光时呈乳白色,逆光则又呈墨绿色。

随着季节和气候的变化,湖水颜色也随之变幻莫测。

每当旭日东升,喀纳斯湖波澜不惊,水气缥缈,蓝天白云倒映在湖中,水天相接,五光十色,目不暇接,天鹅、黑颈鹤等珍禽常在湖边游弋。身长体大的淡水鱼哲罗鲑则不时翻滚着硕大的身躯,在平静的湖面上搅起一阵阵涟漪。这种鱼因通体为红褐色,所以俗称大红鱼。它们属于冷水型淡水鱼,口中上下颚及舌头上都长有倒刺,就像长满尖尖的牙齿,是凶猛的肉食性鱼。有专家见过最大的哲罗鲑,其体长不少于10米,体重大约在3吨以上,它们自由自在地生活在水深达180余米的喀纳斯湖里。专家说,像这样大的鱼在内陆地区的高山湖泊中存在,在世界上实属罕见。过去由于当地人不了解真相,常常把大红鱼称为“湖怪”,更增加了喀纳斯湖的神秘感。

站在湖边,举目可见白雪皑皑的中俄边境阿尔泰山的主峰——友谊峰,犹如一块光洁晶莹的白玉,镶嵌在群峰之巅。湖区草深林密,繁花似锦,百鸟争鸣,风姿绰约。放眼遮天蔽日的原始森林,不时可见狍、鹿的身影迅疾掠过。有大胆的,还会驻足回望,等你观赏。运气好时,人们还会见到野狼和黑熊的身影。这里的野生动物种类很多,仅仅是已知的兽类就有39种、两栖爬行类有4种、鱼有8种、鸟类117种。国家一级保护动物雪豹、紫貂、貂熊、北山羊、黑鹳等,在这里都能找到它们的踪迹。

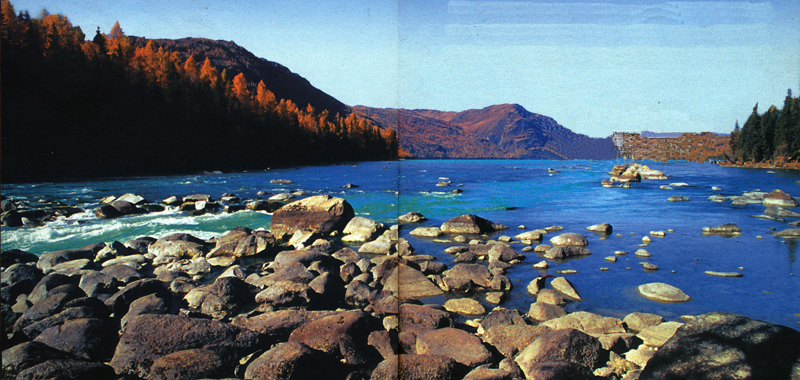

沿喀纳斯河顺流而下,则见一串曲折的河湾组成了一组有别于湖区的独特景观。著名的为卧龙湾和月亮湾。卧龙湾因状似蛟龙戏水得名。月亮湾则因其形似弯月得名。两湾之地皆以风景如画、秀丽神奇著称,加之岸边陡峻的高山、茂密的森林及河中丰富的鱼类资源更增添了其无限的魅力。

种类繁多的动植物,构成了喀纳斯湖区独具特色的生态系统,成为科学工作者研究西西伯利亚泰加林动植物资源和冰川、冻土、气象、水文及生态环境等自然科学的宝贵基地。难怪著名科学家钱伟长来到这里称赞说:“这里是亚洲惟一具有瑞士风光的地方。”1995年,一位联合国环保官员来到喀纳斯考察,当他看到这里具有原始风貌的山川时,十分感慨地说:“这里是当今地球上保存最好的地方。它的存在,在于证明人类过去那无比美好的栖身地。”

喀纳斯湖区一带是古丝绸之路草原路的必经之地,著名的古道“成吉思汗大道”至今遗迹犹然。公元1219年,成吉思汗率蒙古大军自北方草原出发,沿着这条大道西征,途经喀纳斯时,被喀纳斯湖区绮丽的自然风光所吸引,下令扎营休整,并携其军师耶律楚材整日漫游于山水之间。耶律楚材也被这里壮美的景观所打动,遂吟诗首:

谁知西域逢佳景,始信东君不世情。

圆用方池三百所,澄澄春水一池平。

“图瓦人”

居住在喀纳斯湖区周围的图瓦人,是今天喀纳斯湖区一道独特的人文景观。

图瓦人也被称作土瓦、德瓦或库库门恰克,属于蒙古族的一支,目前只有120多户、1400多人,全部居住在喀纳斯湖附近。由于这里与外界长期隔绝,图瓦人按照自己的传统过着比较封闭的生活。他们讲着自己独特的语言,但没有这种语言所使用的文字。奇怪的是,他们所讲的图瓦语与我国其他地方的蒙古人却无法交流,倒有些接近哈萨克族的语言。经有关专家鉴定,他们的这种语言属于阿勒泰语系中的突厥语族,在我国已属稀有语种。

图瓦人属于游牧民族,他们在一年中总是随着季节的变化进行迁徙。早在20世纪60年代初,政府为了鼓励当地人与外界接触,也为了改善他们的生活状况,曾鼓励他们到适合农耕的地方过定居生活。但由于图瓦人祖祖辈辈生活在这里,过惯了随时搬迁的游牧生活,所以在1962年,他们就返回到了喀纳斯,继续重复着祖辈们的生活方式。夏天,他们在阳光的陪伴下走向高山牧场,选择一块水草丰美的地方放牧牛羊;到了冬天,他们又会找一个向阳坡作为冬牧场而迁去。清晨,当阳光刚刚染红山头的白桦林,图瓦人就骑着高大的伊犁马,赶着他们的牛羊,去追寻长满青草的山坡;到了傍晚,当家家的木屋顶上飘散出袅袅炊烟的时候,归家的牧人和牛羊又打破了山村的宁静。图瓦人的这种田园牧歌般的生活场景,在外人眼里,就是一幅幅美不胜收的风景画,无不令人感到新奇与向往。

与喀纳斯的山山水水已融为一体的图瓦人,到底是从何而来的呢?至今仍存在着不同的推测与说法,难有定论。一些学者认为,图瓦人是400多年前成吉思汗西征时遗留在这里的部分老、弱、病、残士兵,他们自成部落生活至今;也有人认为他们是200多年前从沙俄回归中国的蒙古族土尔扈特部落中的一支孑遗;而当地图瓦人中的年长者却说,他们的祖先是500年前从西伯利亚迁移而来,与现在生活在俄罗斯图瓦共和国中的图瓦人同属一个民族;但还有一种说法更让人感到扑朔迷离和吃惊不小,曾经有些外国医学专家对图瓦人做了遗传基因(DNA)分析,结论是喀纳斯的图瓦人与美洲大陆上的印第安人有着渊源。这个谜团真是越解越谜。

如今,图瓦人依然从容地生活着,他们就是在这些谜团中让生命延续着、让生活延续着……

图瓦人村落

初次见到静卧在天山深处密林中由一栋栋小木屋组成的图瓦人村落时,感觉就像走进了安徒生的童话世界之中。徘徊在图瓦人的村落中,最直接的感受就是这里充满人与自然浑然一体的和谐、美丽与宁静,你甚至会怀疑是不是来到了我们祖先曾经生活过的地方。在油然而生的好奇心驱使下,我们走进了路边的一户人家去探个究竟。

这是一个由庭院、木屋、毡帐和畜栏组成的典型的图瓦人的住宅。木屋不算高,都是用原木搭建而成,原木与原木之间由刻成的凹槽进行连接。为了抵御漫漫长冬的寒冷,就用湖边的苔藓充填在两木之间的缝隙上。这对于从水泥丛林中走出的我们来说,真是不可思议。木墙、木门、木桌、真正的实木地板,再加上门外的木门庭、木台阶、木走廊和雕花木栏杆,好一道浓浓的俄罗斯风味,直教人一下子走进了列夫·托尔斯泰笔下19世纪的俄罗斯乡村!惟有搭在木屋旁的毡帐向人们提醒,这里是游牧人的家园。

来到这里的人也许都会想,这样大量的使用木材,会不会毁掉森林呢?其实这份担心是多余的。因为阿尔泰山养育出的这片原始森林,每年仅自然倒下的树木就让数量不多的当地人用之不竭。加之这里属国家自然环境保护区,不允许外面的人到这里进行砍伐与运输,交通又极为不便,所以当地人依然能够按照自己的传统方式建筑自己的家园。

一幢幢看似简单的小木屋,其实是包含有很多内容的,这其中有图瓦人许多的奇思妙想与聪明才智。木屋的地面高出外面一大截,门外的部分是他们的天然“冰箱”,他们把宰杀后的马、牛、羊及马铃薯等等,都储存在门外的地板下,来来往往的人进门前都要从这里踩过,但并不妨碍地板下“冰箱”的使用。为了抵御冬天的严寒,木屋的三分之一建在地下,有的屋顶建成穹窿状,像毡帐一样留有天窗,再覆盖上泥土,上面长满了茅草,仿佛一座座小山包。有的屋顶则搭成大三角形房架,中空的三角形常常是屋主人存放东西的仓库。房屋旁边,大多是圈养牲畜的大大的木围栏。

65岁的额尔德西老人是这个图瓦人家的男主人。他有4个儿子、3个女儿,都已经长大成人。不多一会,主人已经将奶酪、奶疙瘩、奶茶等凡是他们认为招待客人最好的东西帮摆上了红色的小炕桌,但最吸引外人目光的还是迎门悬挂着的一个神龛,里面供奉的是11世班禅额尔德尼·确吉坚赞的画像。虽然与图瓦人语言不通,但一看就明白,他们信奉的是喇嘛教。可是在古时候,这里的图瓦人你信仰的却是萨满教。如今,在喀纳斯的图瓦人中,虽然早已经改信了喇嘛教,但他们仍然保留着古老的、比较完整的部落氏族观念和宗教信仰,掺杂有许多萨满教的痕迹。比如,萨满教信奉神灵,图瓦人就认为神灵无所不在。所以,图瓦人每年都要举行祭天、祭湖、祭山、祭鱼、祭火、祭树、祭敖包等各种各样的原始宗教活动。

木屋最里面墙的正中,郑重地悬挂着成吉思汗的画像;四周还挂有狍子皮、旱獭皮、獾猪皮、狐狸皮、水獭皮以及野鸡的翎毛等,展示出这家主人曾经有过的不凡业绩;在房门附近的墙上交叉悬挂着一副长长的滑雪板,外来的客人一下子就会被这幅滑雪板点明喀纳斯长冬无夏的气候特点;滑雪板附近摆放着一套奇妙的装置,经介绍才知道,这是他们自家酿制奶酒用的工具,从这点就可以领略到他们对酒的喜爱和豪饮的习性。走进这样的环境,你会被图瓦人所独有的生活方式和蒙古民族所持有的那种粗狂、豪放的气息浓浓地包围,这种气息充溢了小木屋的每个角落。

抢婚风俗

额尔德西的大女儿特意换上了漂亮的民族服装,手捧自家酿制的奶酒,唱起了祝酒歌向客人敬酒。在她的微笑与热情下,我们却得知了一件有关于她的事情:在当地,至今还保留着抢婚的风俗。前几年,额尔德西的大女儿被一位图瓦小伙子看上了,可小伙子家并不富有,拿不出迎娶姑娘所需要的牛羊。小伙子在两家都没有做好准备的情况下,就心急得“抢”走姑娘并使她成了自己的新娘。可惜好景不长,前两年的一个冬天,小伙子在一次狩猎中,被一头饥饿的大棕熊一掌劈倒,半个脑袋一下子就消失了。就在小伙子死去的时候,还欠着姑娘父母家五头牛呢。

世界上快要消失的美妙乐音——“楚吾尔”

在来喀纳斯的路上,就听导游小姐介绍说,喀纳斯有一位世界上惟一会吹“楚吾尔”的图瓦人。如果你们有幸见到他,一定要伴着喀纳斯湖的美景和阿尔泰山的林莽,静下心来,听一听这世界上快要消失的美妙乐音。

真没想到,我们来到的额尔德西老人家,正是拥有“楚吾尔”这个“世界惟一”的人家。

“楚吾尔”,是图瓦人世代相传的一种只属于他们自己的乐器,也叫“苏尔”,用喀纳斯湖岸一道湾处生长的一种叫做“札松特”的草茎制成。这种草不仅只生长在一道湾,而且还属喀纳斯地区所独有,在世界上也属独一无二。“楚吾尔”虽说是乐器,但比我们常见的乐器要简陋和粗糙。它的样子很像一支竹笛,只不过在它的浅灰色外表下部只有三个圆孔,由于吹奏“楚吾尔”时很像吹竖笛,所以,一般讲汉话的人干脆就把它叫做“三眼芦笛”。当我们用手把它接过来的时候,真是暗暗地吃了一惊,没想到它是那么的轻,轻得我们都不敢随便摆弄,生怕这“稀世珍宝”毁坏在我们手里。学会吹奏“楚吾尔”可不是一件容易的事情,很需要一些功夫和时日,以致会吹的人越来越少,现在,整个图瓦人部落就只剩下额尔德西老人一位了。

美丽的喀纳斯湖波浪

坐在额尔德西老人的身旁,一曲《美丽的喀纳斯湖波浪》让人如醉如痴。悠长并带有颤音、宽厚略显缓慢的乐曲,正如喀纳斯湖的波光,在晴空的阳光下微澜涌动。在这笛声中,感受着这片神圣的湖水如岁月般缓缓地流动;在这笛声中,也折射出身居深山的图瓦人生活在一片祥和与从容之中。笛声吹出了喀纳斯湖水的神韵,也吹透了阿尔泰山的春夏秋冬。跟随着曲子的婉转与节奏的变化,额尔德西老人完全沉醉了,在场的人也无不入神。一管芦笛,吹奏出千年神韵;悠悠天籁,感悟出不老人生。随着这大千世界硕果仅存的“楚吾尔”的孤鸣,我们听到一段历史,在历史中我们看到了这片神奇的天地和图瓦人对自己家园的依恋。

老人随后又吹奏了《美丽的阿尔泰山》和《黑骏马》,他在吹奏时始终微闭双目、颤抖着双唇,仿佛被他自己创造的意境所陶醉。看得出来,他一生的沧桑和情感都在这里呢!听说,老人可以吹奏60多支曲子,而且在前些年还上过电视呢。1999年的时候,一位美国的音乐爱好者来到喀纳斯。当他见到额尔德西老人和他的“楚吾尔”时,他为世界上有这样一种民间乐器吃惊不已,当从小小的草茎中传出悠悠的天籁之音时,美国人惊讶得张大了嘴巴。他回国之后,向美国音乐界作了介绍,希望美国人也能见一见、听一听这来自中国古老部落的最后一支芦笛。这件事果然引起了一些音乐组织的关注,到了2000年时,美国一个音乐组织向额尔德西老人发出了邀请,请他在这年的10月份之前,到美国参加一个国际性的民间音乐活动,将中国这独有的民间乐器在活动中进行展示与交流。但美国人没有想到的是,他们的邀请函在大雪封山之前还没有走到喀纳斯,当额尔德西老人拿到邀请函时,已经是当年的11月中旬了。凡是听到这件事的人,都为额尔德西老人感到惋惜,为失去这次国际民间音乐的交流机会感到遗憾。但愿以后能有更多的机会,让老人和他的楚吾尔走出大山,并将他的技艺传承出去,不要让楚吾尔成为最后的“孤鸣”。不过听说为了不使老人的技艺失传,额尔德西的两个儿子已经开始跟他学习吹奏楚吾尔的技艺了。

由于不与外族通婚,图瓦人的人口质量和数量已呈明显下降趋势。有关方面预计,若不改变现状,再过20年左右,生活在喀纳斯湖区的图瓦人也许就将永远消失。有人还以此为题称他们为“最后的图瓦人”。难道他们真的就是最后的图瓦人?但我们在图瓦人村落中所见到的漂亮的学校和他们家庭中已经普遍使用的电灯、电话、电视机等,说明图瓦人融入现代社会的步伐正在加快。看着那些茁壮成长着的可爱的图瓦人的后代,我们有理由相信,这个蜗居深山的神秘部落,一定会同莽莽的阿尔泰山一样,永久地在养育了他们的这块沃土上生存下去。他们绝不是“最后的图瓦人”!

永远的丝绸之路:走过新疆/邵如林,邸明明著.-昆明: 云南人民出版社, 2004;