北庭故城

作者:邵如林 邸明明

北庭故城,位于今天的吉木萨尔县城以北12公里处的北庭乡境内,俗称破城子,历来为丝绸之路北道的首府。

北庭故城建置较早。西汉初为车师后部王庭所在,称为后庭。汉宣帝神爵二年(前60年)设西域都护府后,于此置金满城。公元73年,东汉奉车都尉窦固率军击车师,前、后二王俱降,校尉耿恭屯兵金满。75年,北匈奴大军兵临城下,耿恭率将士悉心防守,用草药汁制造了一种“汉家神箭”,使匈奴中箭者均不治而死,全军恐惧,仓皇溃逃,金满之围得以解除。此后数百年间,这里先后沿袭建制并领授各代中央政权印信管理西域。

638年,西突厥分裂为两个汗国,号称“北庭”、“南庭”,北庭乙毗咄陆可汗的牙帐设在金满,北庭之名由此而始。640年(唐贞观十四年)置庭州,辖金满、蒲类(巴里坤)、轮台(乌拉泊)三县,金满县后改称后庭县。702年,唐置北庭都护府,后又加北庭节度使或伊西节度使衔,主管天山北麓,辖瀚海、天山、伊吾三军及伊、西、庭三州军政事务,治庭州。与天山以南的安西都护府(治龟兹)分疆治西域,安西主南,北庭主北。自此北庭城垣修葺扩建规模日益宏大,城内多楼台花木、庙宇殿阁,历代享有盛名。唐代诗人岑参曾多次在此停留并写下了许多描写庭州的诗篇。

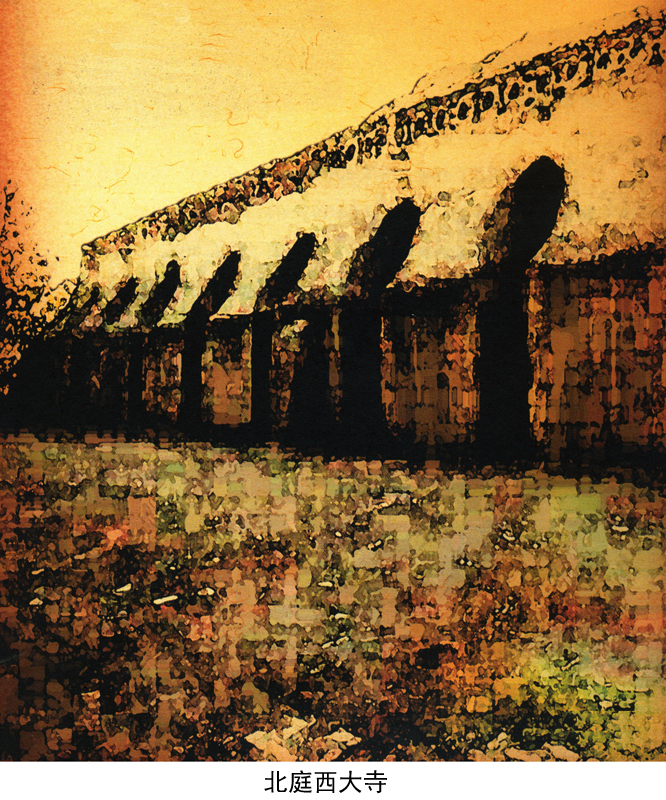

9世纪中叶,高昌回鹘政权建立后,改称北庭为别失八里,是高昌回鹘的政治中心之一和避暑夏宫。每当夏季来临,在高昌(今吐鲁番)的回鹘王族成员就骑马乘车翻越吐鲁番以北的天山隘口,至北庭度夏。回鹘贵族还在北庭城西700米处修建了一座大型寺院,俗称“西大寺”,当为王室寺院,主要供奉摩尼教和佛教。元时,在北庭城设“都护府”、“宣慰司”、“元帅府”等重要机构,掌管西域军政事务。明初,北庭一度成为蒙古察合台汗国的活动中心,后察合台西迁,北庭遂废。

北庭故城南北长约1500米,东西宽约1000米,周长约4500余米,墙垣基厚7至10米,残高7米左右,分内外两重。外城为唐时所建,内城为高昌回鹘时期所建。内外城分设南、北、西三门,相互贯通。城内有都护府衙署及市街和居民区等,街衢纵横,规模宏大。城外护城河中的流水,自古流淌到今天,仍有潺潺细流。站在北门旁高大的墩台上,眼望残壁断垣的北庭故城,不由得想起唐代岑参《登北庭北楼》中的诗句:

二庭近西海,六月秋风来。

日暮上北楼,杀气凝不开。

……

边城寂无事,抚剑空徘徊。

“西大寺”

西距北庭故城700余米处,就是有名的西大寺,又称北庭西寺,约建于高昌回鹘时期。佛寺呈长方形,南北70.5米,东西44米,坐北朝南,由山门、庭院、殿堂、僧房等组成。正殿主体建筑呈方塔形,上部已损毁,外侧东、西、北三面各残存两层45个窟龛,窟龛内残留有泥塑佛像和彩色壁画。东、西配殿中也残存有塑像数十尊,而留存下来的“八王分舍利图”和留有回鹘文题记的“王者出巡图”等壁画,画工精细,形象逼真,为研究古代回鹘史和高昌回鹘王朝时期的文化艺术提供了难得的形象资料。

永远的丝绸之路:走过新疆/邵如林,邸明明著.-昆明: 云南人民出版社, 2004;