唐代轮台·乌拉泊

作者:邵如林 邸明明

公元8世纪中叶的一个秋夜,唐代庭州的重要军镇轮台县沉浸在一片安谧之中。忽然,城外戈壁滩上由远而近传来一阵急促的马蹄声,随即军士在城头吹响的报警号角声划破了夜空。刹那间,轮台城内人喊马嘶,火把通明,刀剑铿锵。

天明时分,唐北庭节度使封常清亲率大军出了轮台东门,前去迎击来犯的突厥人。时在军中任节度使判官(秘书)的诗人岑参目睹了这一切,多写进了他的《轮台歌奉送封大夫出师西征》一诗中,使1200多年前发生在古城轮台那惊心动魄的一幕跃然纸上:

轮台城头夜吹角,轮台城北旄头落。

羽书昨夜过渠黎,单于已在金山西。

……

上将拥旄西北征,平明吹笛大军行。

四边伐鼓雪海涌,三军大呼阴山动。

……

在古代西域,有两个被称作“轮台”的地方。一个在汉朝,一个在唐朝。汉朝的轮台,位于今天天山南麓的轮台县境内是汉代最早在西域屯田的地方。唐朝的轮台,具体位置虽还不能最后确定,但多数学者均认为应为今天乌鲁木齐市南郊的乌拉泊古城。主要依据即来自诗人岑参在北庭都护府任职时所著有关轮台的多首诗歌。如“胡地苜蓿美,轮台征马肥”、“闻说轮台路,连年见雪飞”、“平明发轮台,暮投交河城”等等。尤其是后两句,说明唐代轮台距离交河(今吐鲁番)仅有一天的路程,与乌拉泊古城至吐鲁番的实际距离相等。而由乌拉泊至北庭都护府所在地吉木萨尔,其路程也在一天之内。

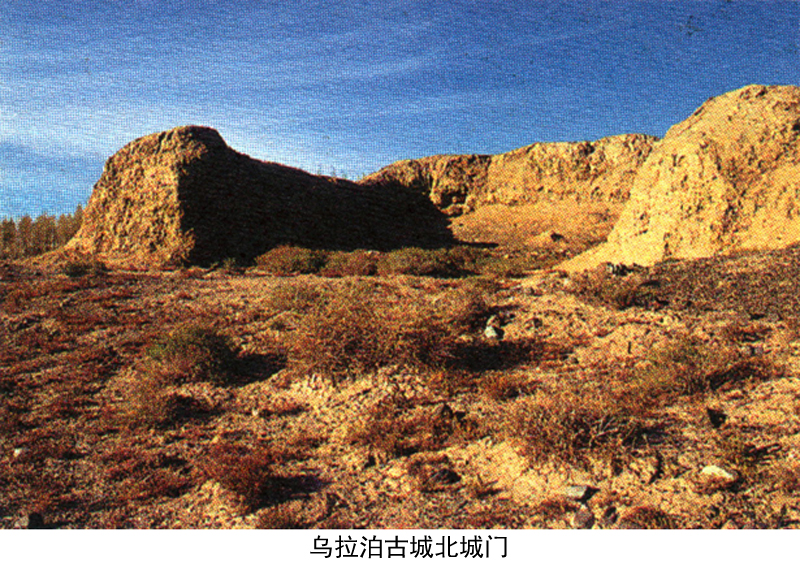

乌拉泊古城,地处乌鲁木齐市南郊10公里处。背依天山,东扼通往吐鲁番和南疆的必经之路白杨沟口,位居要冲,是乌鲁木齐地区发现的一座时代最早,保存最完整的古城遗址。古城南北长约550米,东西宽约450米,城垣基本完整,高约5米,基厚6米左右。角墩高大,墙垣分布有密集的马面。东垣和北垣正中开门,有瓮城。城内又以数道墙垣,分隔为东北城、西北城和南城三个小城,其中东北城还开有瓮城、筑有角楼,似为当年的官署驻地。城内散布有大量的马、羊枯骨和陶片,城门旁遗留有大量的檑石。

漫步在轮台古城中,深秋的朔风吹乱了满地的白草。遥想当年诗人岑参满怀报国豪情来西域军中效力的情景,不禁生出许多感慨。当年岑参到任之后,军中置酒为他的前任武判官送行。当时虽是阴历八月,但漫天的飞雪已使“瀚海阑干百丈冰”、“风掣红旗冰不翻”。军士已冻得拿不住兵器,将军冷得脱下了铁农。但军帐中却炭火熊熊,热气腾腾,充满了融融的离别之情。众人你来我往,互相敬酒,诗词唱和,祝愿大家早日返回故乡。出得官署小城,一条依稀的古道,隐现在蔓草之中,沿着它不觉来到轮台东门,不知岑参当年是否也由此道送友人归京?

“轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回路转不见君,雪上空留马行处”。是呀,送客送到东门口,尽管依依不舍,毕竟是分手的时候了。大雪封山,峰回路转,友人渐渐消失在茫茫雪野中,而留在东门口雪地上清晰的马蹄印,却更使得诗人思绪万端,惆怅无限……

丝绸之路新疆段北道至此自轮台继续西行,经今昌吉、玛纳斯、精河等县,越博罗科努山(车岭)至伊宁弓月域(今伊宁吐鲁番圩子古城),渡伊犁河经热海(今伊塞克湖)、碎叶(今吉尔吉斯斯坦托克马克)、浩罕(今乌兹别克斯坦)后在撒马尔罕与丝路中道相汇,继续向西亚和欧洲延伸。

永远的丝绸之路:走过新疆/邵如林,邸明明著.-昆明: 云南人民出版社, 2004;