喀什噶尔与莎车

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

抵达喀什噶尔

我抵达喀什噶尔意味着重返到了一块曾经熟悉的土地上,自从1900—1901年访问过这地方以来,时间已经过去好几年了。在这里,我的老朋友乔治·麦喀特尼(George Macartney,又名马继业——译者)先生(现在是爵土)最热情地接待了我。当时他是印度政府的政治代表,现在已荣任国务大臣阁下的驻中国新疆总领事。但无论是这一点还是在连续六星期的艰苦旅行之后身体方面需要休整一下,都不是一个充分的理由让我躺下来,无所事事地休息上两星期。在这段时间里,我整天忙于组织我的驼队和购买运输用的牲畜等等一大堆事,这些都在我的探险记的第十章中描述过了。由于马继业爵土的友好关照——一方面是凭借他个人的巨大影响力,另一方面从某种程度上来讲,也是靠我以前在和田所做的考古学工作的底子,我很容易就获得了中国新疆省政府方面对我新探险工作的许可,这对我来讲着实是一个巨大的帮助。

中国秀才蒋师爷

但是我应该感激的还有他对我的另一个同样重要的帮助,他向我推荐了一个优秀的中文秘书,此人名叫蒋孝琬或蒋师爷(Mr.Yin Ma Chiang or Chiang Szǔ-yeh),后一个是他的大致头衔。对我手头的工作来讲,有一个中国秀才的帮助是必不可少的。因为我常常是忙里偷闲地搞搞我的学问,我总是没机会认认真真地学一下中文,来扩充我个人的语文学配置,哪怕是我感到很需要时亦是如此。看来命运之神在垂顾我,把蒋师爷赐予了我。他不仅是一个优秀的教师和秘书,而且还是一个热情的、有献身精神的助手,为了我的科学上的兴趣,随时准备着去面对任何的困难。出于每一个受过教育的中国人身上那种天赋的真正的历史学意识,他带着强烈的热情和直觉沉湎于考古工作之中,不管我们探险的遗迹遗物是中国的还是来源于外国的,他都一贯谨慎、彻底地观察和记录下每一件事物。在我的整个考察中,我都从这个陪伴我的博学的中国同道那里,获得了巨大的个人利益。在我的探险记中有大量的证据,而且在我的学术研究方面,他也做了大量的直接的工作——这一点,我在后文中将找机会提及。

在拙著《古代和田》一书第三章中,我已经详细地检查了中国史书中提供的有关前穆罕默德教时期喀什噶尔地方历史的资料。从那以后,还有一些变得可用的信息——主要是通过沙畹先生的工作、尤其是他对《后汉书》中有关“西域”的报道和翻译才实现的——在有关某些细节方面是很有用的;但在验证一个非汉学家学者对问题的新处理是否正确时,这些信息的视野就显得不够宽阔了。

玉其买尔万废址

同样地在《古代和田》第四章,我还详细讨论了我所知道的喀什噶尔及其附近地区的任何古代遗址。但由于一次非常奇怪的机会,一个位于绿洲北边缘不远的遗址被我忽视掉了。可能正是因为它们对住在喀什噶尔的欧洲人来讲太熟悉了,因此他们从没有向我提及过这个叫作“玉其买尔万”(Och-merwān)意即“三扇窗”的遗址。我现在渴望着能一访为快,虽然我有理由猜想,它们已被收录进已故总领事彼得罗夫斯基(Petrovsky)关于喀什噶尔之古迹的论文中。且虽然我已了解到,就在我到达喀什噶尔前六个月,这遗迹已经被这样几个有才干的考古学家像A.格伦威德尔教授和冯·勒柯克教授及其所率领的“普鲁士皇家考古探险队”在喀什噶尔逗留期间调查过了。考虑到这些较早时候的调查,我感到自己再花费一天多的时间对这遗址做一次快速访问,然后自我满足于仅仅对其基本特征有一个大致了解还是有道理的。

6月21日沿着通往阿图什(Artush)和翻越天山山口的大路,我向着喀什噶尔“老城”以北方向继续行进了。在喀什噶尔主要绿洲北缘以外大约2英里处,我发现了古代的遗迹,它们分布在一个叫作“恰马里克萨依”(Chamalik Sai)的光秃秃的砾石平原上,这地方在阿图什河右岸宽阔的河岸边缘。像遗址中大部分惹人注目的遗迹那样,那里有一座坍塌严重的窣堵波(图44),距提土尔克(Titürghe)小村庄最近的农田以西大约1英里。佛塔西北面,沿着河床陡峭的岸有一道砾石带,在它的狭窄的顶部和南脚有一些古代堡垒的遗迹。整体上它有一个名字叫作“可汗沙尔”(Khākānning-shahri),意思是“大汗之城”,而同时佛塔也被赋予一个同样的名称叫“梯木”(Tim)。佛塔位于最东端,正像照片上所显示的,它坐落在一座约10英尺高的黄土墩上。除非它是人工所为,这土墩肯定是由于风力侵蚀减低了塔周围的地面所致。

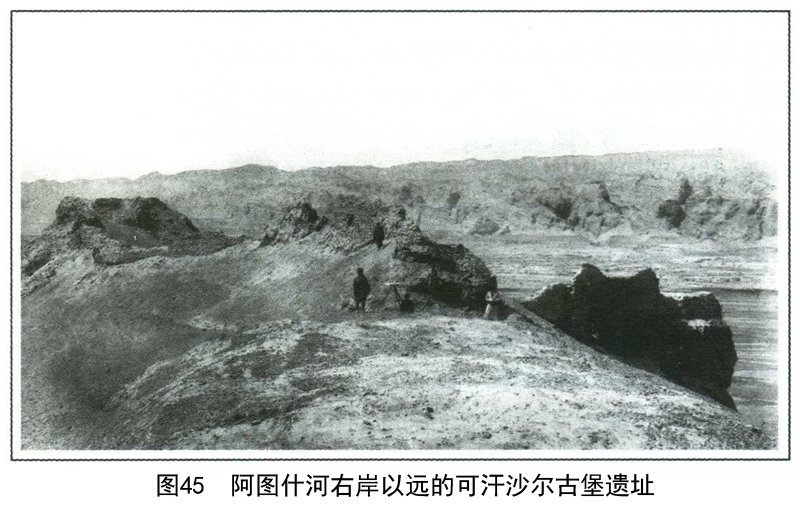

宽阔的、几乎干涸的河床(图45)以外以及从南面与恰马里克萨依排成一线的山麓小丘上,广泛分布着强烈的风力侵蚀的痕迹,看上去被擦得亮亮的。这些沙漠之风,即使在如此靠近耕作区的此地,也发挥出了惊人的威力。

可汗沙尔佛塔遗迹

佛塔仍然还有约32英尺高,用坚固的土坯建成,中间是厚厚的灰泥层。它遭受了如此严重的砍挖及其他存心的破坏,以致关于其本来面目人们只能看出一个圆柱形塔身以及它上面的覆钵形顶的开头部分。关于其基座,所有能有把握看出的是它具有一个方形形状,其最低部分边长为32英尺左右。基座的不同层次已不再能分辨出来,这一点连同已毁坏的塔身和塔顶的状况,已不可能同我六年前所调查的、位于喀什噶尔东北的毛里梯木佛塔(Maurī-tim Stūpa)之相同部位进行比较了。但是值得指出的是,在毛里梯木佛塔上所见到的穿过塔身和塔顶中心的小塔尖,在本佛塔中亦存在着,其尺寸大约是3.5英尺见方。塔顶东边的一个砍挖的洞,使这个塔尖暴露于众目之下。另一个普遍的特征,是在塔身的顶和底部附近,发现有水平的、凸出去的木棍或紧密排列的树枝层。毫无疑问,它们曾被用来作支撑拉毛泥塑的楣或其他类型的装饰物。土坯的规格平均为15英寸×12英寸,厚4英寸,介于连续的土坯层之间的灰泥层,其厚度为1.5~2英寸。

可汗沙尔城堡废墟

这个佛教信仰遗迹足够可以用来确定其西北方面不远处的围墙遗迹,亦是属于前穆罕默德教时期的。残破的墙厚3~5英尺不等,是用实际上与佛塔相同规格的土坯建成的。令人遗憾的是,由于意外的事故,我失去了用平板仪测的图,使我无法在此指出那两座城堡的准确尺寸和形状。图45显示的是位于滩地西北端上的一座城堡,与另一座古堡相距大约168码。从这幅照片上,大致可以看出古堡的样子和保存状况。这座孤立的城堡局限在狭窄的黏土砾石小冈顶上,后者高出“达什特”即平原大约40英尺,其宽度不超过80英尺。东南面围墙保存最好的部分(从图45最右端可以看见),高度有20英尺左右,上面还有一排窥孔。其位置所在地势特别险要,土石冈至此中断,接的是非常陡峭的河岸断崖,高约120英尺。

另一座城堡更靠近佛塔,在南面的平地上,外侧是一道围墙,其东墙上建有两座大瞭望台,18英尺左右见方。围墙内部的地表上覆盖着粗陶碎片,显示着这地方长久被人占据过。一个奇怪的特征是一排复墙,其走势是从围墙东南角附近某一点向佛塔方向延伸,长约56码,二墙间隔10.5英尺,其建筑较差。在地面以上约6英尺处有一排孔——它们是否就是窥孔呢,抑或如果这条奇怪的通道被用来作一种经堂之通道它们就是打算用来支撑木桩以固定某种大型泥塑用的?无论是此地还是主要围墙内,我都未看到有什么废墟或建筑遗迹可以吸引我去挖掘。也没有多大指望能发现一些有价值的遗物像文书之类的东西,以任何程度保存在地面上。这里的地面还缺乏可起到保护作用的流沙层,而在这个大盆地的西北缘,其大部分地方都是经常性地暴露在这样的落沙影响之下的。

玉其买尔万石窟遗迹

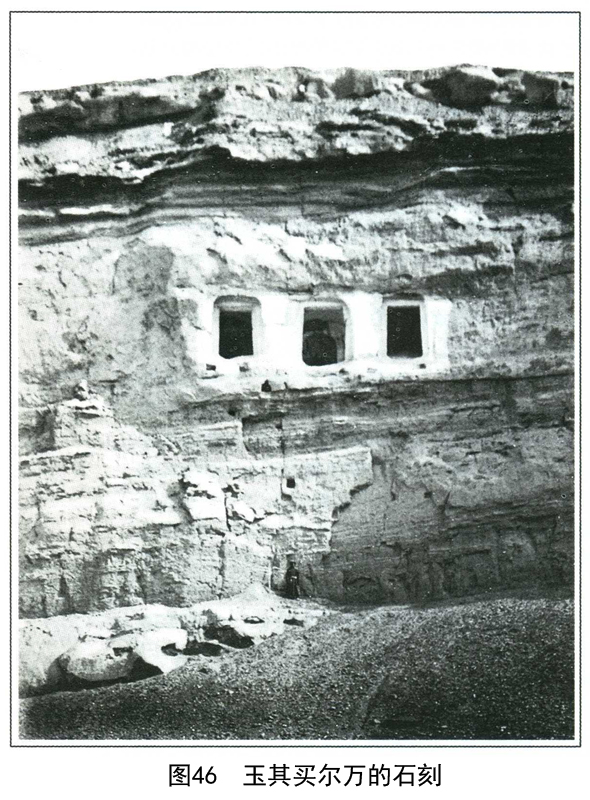

可汗沙尔西北大约1英里处,是通往阿图什的道路。在路的左边是一道长长的砂岩阶地,向河面是一道几乎垂直的岩壁,高出平坦的河床地面。阶地的根部有堆满岩屑的斜坡,从斜坡地表向上大约50英尺的阶地断崖上,凿进去了三个龛,高悬在阶地边沿以下。这三龛在当地有一个名字,叫做“玉其买尔万”(图46)。它的门精心地凿在浅浅地凹进去的石龛中,门壁略微有点倾斜,看上去大约有8英尺高、6英尺宽,三门之间距离相等。在中央浅龛的背面上,我很容易即辨认出彩绘的一尊佛头像,有发髻和头光,白地黑彩。马继业爵士可能是第一个注意及此的人,它在照片上也能够辨认出来。

两侧的门看上去要深一些,推测后面有一道相连的通道,可以绕着中央小龛中的佛像行走——我后来在敦煌和库车大量的石窟寺中,都发现有这种平面布局法。在这三座门龛下面,有规律地在石壁上凿出一些方形孔,系用来支撑出入这座小石窟寺庙所需之脚手架。要想从断崖顶上垂下一根绳子然后凭借它攀上洞窟,经证明是不可能的;而我也没有时间去临时制造一架我知道的那种软梯(最先访问这些洞窟的哥萨克人曾用过)。由于它们也已被普鲁士考古队的成员们调查过,所以我便满足于我用望远镜所看到的那些了。

莎车的早期历史

从喀什噶尔到莎车的旅行花了我五天的时间(6月23—27日)。我走的是我在1900—1901年探险时所走的主要路线,沿途也没有什么可看的古迹。关于莎车及其绿洲的历史我已在《古代和田》一书中谈论过了,在此我也没什么东西可作补充。

沙畹先生所译的《后汉书·西域传》以及那三个以其远征中亚而著名的将军的传说,亦未为我们了解这个古代国家莎车在公元1世纪间之政治状况提供多少新信息。谈到沙畹先生的原始著作诸细节,在此我将冒昧赘言几句,就一些基本事实简要谈谈我先前的说明。

《后汉书》中的莎车

与唐代形成鲜明对比的是后汉王朝时代。在前一个时期,莎车明显不是一个重要地方,无论在编年史中抑或玄奘的记载中,都没有明确地被提及。而在后汉时期,它却是一个很强大的国家,有一个时期曾将其影响扩展至整个塔里木盆地及其以外的地方。古莎车,其地望无疑即今天之莎车。在国王延(Yen)时,西域其他国家都强盛,并拒绝臣属匈奴(Hsiung-nu or Huns),而匈奴当时正利用篡位皇帝王莽(Wang Mang,9—23年)所造成的混乱,将其势力渗透入这个地区。延的后继者康(K‘ang)亦继续效忠遥远的帝国朝廷,并于公元29年接受了统治“西域五十五国”的名义。公元38年所有葱岭以东的国家被描述为皆臣属贤(Hsien),此人系莎车王,在公元33—61年间他是那些地区最强大的统治者。在公元41年帝国朝廷(其权力名义上还或多或少地保留在塔里木盆地)曾一度被劝诱甚至封他为“西域都护”头衔。其后贤抛弃了对朝廷的忠诚,转去攻击于阗、鄯善、龟兹等国,强迫他们接受他自封的统治者名义,或者迫使诸国转而去寻求北方的匈奴的保护。甚至在大宛(Ta-yüan,即费尔干纳),贤亦对其宣称他的权力。但最终在公元60年,于阗成功地击败了贤。在经过几次徒劳无功的征伐之后,贤自己亦被围困在其都城莎车,并于次年向于阗王广德(Kuang-tê)屈服。

莎车臣服匈奴

其后匈奴曾一度控制了莎车,甚至迫使于阗成为其附庸国。但到那时为止,中国的势力开始在伟大的将军班超(Pan Ch‘ao)的领导下重新进入塔里木盆地。在于公元74年将和田、喀什噶尔纳入帝国版图之后,班超开始将其影响扩展至其他地方。虽然有过几次反叛和挫折,但他的“以胡制胡”策略使得这个有才干的领导者和政治家,逐渐地巩固了中国政权在这些充满纷争的国家中的统治地位。最后在公元88年,他成功地使莎车臣服,尽管那时有强大的龟兹国帮助它。三年之后,连龟兹自身(起初他依附匈奴,随后又依从于来自阿姆河的月氏(Yüeh-chih)即印度—斯基泰人的入侵,亦被迫同塔里木盆地北缘的国家一道向班超表示臣属了。公元94年,随着焉耆(Yen-ch‘i,喀剌沙尔Kara-shahr)之臣服,对塔里木盆地的再征服全部完成了。

莎车发现的钱币

我在莎车停留的四天期间,像上一次在这里调查时一样,我在获取有关任何古代遗址之信息上并不成功。关于莎车“老城”的位置现在还没有确定下来,据米尔扎·海达尔(Mīrzā Haidar)讲,专制者阿巴巴克(Abā Bakr)曾在那里挖掘出大量的珍宝。正像我在前一部报告中对于阗古都遗址——约特干的解释那样,莎车这个巨大而繁荣的绿洲在其密布的耕田之下深厚的河相沉积地层中,埋藏着所有的古代遗存。但是,现下之莎车城有可能本身正建在莎车古都所在地面之上或附近,这一点由于在我到来之前某个时候发现的大量钱币所加强了。钱币的发现地靠近莎车“新城”中的莎车府衙门附近。博学的按办(Amban)潘大人(PênTa-jên),他当时正主管这地方,极友善地给我提供了一套十枚有代表性的样品。这些钱币包括——正如J.阿兰先生所做的名录中显示出的——一枚铜币,上面有“开元”(K‘ai-yüan)铭文,系高祖(Kao Tsu)时发行的,他本人是唐朝的第一个皇帝(618—627年在位);接下来还有高祖之后其长达一个多世纪的后继皇帝所发行的“开元通宝”钱以及宋朝(990—1111年)发行的各种铜钱。从这座窖藏的构成来看,它证明了现在的莎车城所在,在前穆罕默德教时期之末即已被占据了。

走访克孜尔加依遗址

在我从莎车向南面的下一“站”叶城(Karghalik)旅行时,我采用了一条新的、某种程度上比较偏僻的路线,即沿着提孜那甫(Tiznaf)河之路,迄今它还尚未被勘察过。在我个人探险记之第十一章,我已经全面描述过这条路。做这样选择的目的,是希望满足一下我的走访克孜尔加依(Kizil-jai)遗址之考古愿望。大约两年以前,这遗址中出土过一些保存很好的回鹘文写卷,后来交到了乔治·马继业爵士那里。E.丹尼森·罗斯博士检验过这些写卷,1908年12月我路过加尔各答(Calcutta)时,他曾向我出示过原物。7月4日我做了一次远足,从提孜那甫河右岸一带新垦殖土地上的小村庄巴合吉格代(Bāgh-jigda)出发,前去访问那个遗址,结果很不妙,没有多少古迹可言。在向北经过新近开垦的耕地走了大约5英里之后,我们进入了一个满布着矮树和丛林的地区,介于提孜那甫河及东面移动的沙丘之间。再走4英里之后,即抵达一处名叫“克孜尔加依麻扎”(Kizil-jai Mazār)的地方,那里生长着一大片野生杨树。其西北大约半英里即发现回鹘文写卷之处。一个名叫伊布拉音的巴合吉格代居民,指出写卷就出自一座红柳沙丘之中。这种沙丘很多,它们是塔克拉玛干沙漠边缘的典型特征。更进一步的调查,使我弄清了在文书之发现与向马继业爵士报告之间,已有十多年时间过去了。伊布拉音说,在接近沙丘顶部的地方他曾看到过一小捆文书,当时他正在寻找死木头或“阔台克”(kotek);之后他又在清理约两码以下的沙子时遇到了另外两捆。沙丘的总高度高出周围地面大约14英尺。这几件文书明显属于同一个时期,但怎么会在如此不同的高度上被发现,这个问题看起来难以解释。考虑到这些沙丘之增长速度相对较慢,而伊布拉音所指出的文书所出土的不同水平线,可能代表了一个数世纪的间隔期。在这里,就像我后来在塔里木盆地等地的几乎所有的发现时情况一样,唯一的裁决就是:无可奉告。

阔依鲁克阿塔遗迹

向北方的灌木丛废地继续骑行大约2英里之后,我来到一处地方,上面散布着大量的泥土建筑的小房屋遗迹,地表还清楚地可以看出灌溉渠、梯田的痕迹,几乎不见任何流沙。从这些迹象上看,这地方直到一个比较近的时期以来一直被人占据着。房屋等遗迹与附近的现代村民们的居址非常接近,我发现它们都是呈孤立的小群组形式分布,从西北到东南,范围大约有1英里。遗址区的最大部分被我的向导们称作“阔依鲁克阿塔”(Koilogh- ata),至于北端部分,他们另给了个名字叫“塔塔尔则明”(Tatāri-zemīn)。两年以后,我的助手拉伊·巴哈杜尔·拉尔·辛格,在从买尔开特(Merket)前往叶城的路途中调查了这个遗址。他看到了一小块实实在在的耕地,靠近阔库勒(Kokol)和拉依丹(Lai-dang)农庄,伸进遗址若干英里。这些耕地,毫无疑问可以追溯到一个特定时期,那时在沙漠边缘与提孜那甫河到买尔开特之间的狭窄的可灌溉地带上,可以看到比现在要多的耕田。马继业爵士早些时候曾访问过阔依鲁克阿塔,他受到在附近发现回鹘文写卷之鼓舞,还动手清理了一两间这样的低矮房屋。然而,唯一奖赏他的发掘的发现物是一块皮革。当然,在缺乏可资断代的遗物情况下,这皮革也无法做什么年代上的确定。因此,对我来讲也没有动机去花费时间做更进一步的清理了。

重返和田绿洲/(英)奥雷尔·斯坦因著 刘文锁译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;