魏晋南北朝时期的西域货币

作者:黄志刚

魏晋南北朝是我国历史上最长的动乱时期,匈奴、鲜卑等南侵,西晋帝国惨遭瓜分,汉文化只能偏安于南方一隅,北方则陷入了五胡乱华的战争泥沼。政治上的动荡以及部族的混杂,表现在货币方面就是统一性以及连贯性的缺失。①货币经济虽然在此时遭受了严重的打击,但是这一时期在中国的货币史上却占有重要的作用,货币发展的总体趋势可概括为承上启下、破旧创新,成为中国货币发展史上的大转变时期。从货币制度方面来说,此时的本位制为钱帛本位,以钱为主,帛为辅、兼行,帛的使用具有一定局限性,时间和区域对其都有重大的限制,不可否认的是自两晋到唐宋,布帛都作为一种支付手段存在,从未退出流通舞台。从钱币的名称上来看,突破了自秦朝伊始以重量为钱币命名的传统习惯。秦半两、五铢钱不再是唯一的形制,年号钱开始出现,比如说汉兴钱、孝建五铢钱等。从钱币的素材上来观察,钱币的取材范围大大地拓展了,除却最常用的铜铸币之外还开始出现了铁钱、金银钱、铅锡钱等。从钱币的书法艺术来研究,篆书开始向隶书转变,并且渐渐趋向于使用隶书。魏晋南北朝货币流通长期处于混乱状态是对这一时期政治经济状况的综合反映,故而研究此时的货币政策以及货币流通,对更加深刻地认识这一阶段的社会经济有着不可估量的意义。

一、货币政策的变化

曹魏于文帝黄初二年曾明令废止五铢钱,禁止五铢钱在民间的流通,民间交易则是以谷帛为中介。这条政令在施行之后很多弊病随之暴露出来,偷奸取巧愈加严重,“竞湿谷以要利,作薄绢以为市”,弄虚作假的增多,迫使明帝恢复了五铢钱的使用,在流通时以五铢旧钱为主。官府虽然可能有铸造,但数量不会很多。曹魏在三国中的经济实力是最雄厚的,表现在货币方面是币值以及物价一直保持着较为平稳的水平。刘蜀和孙吴两方面在币值的控制方面稍显薄弱,蜀国刘备曾经在蜀地铸造“直百钱”,并且在流通过程中逐渐减重,孙吴方面则铸造了“大泉五百”、“大泉当千”,浙江绍兴等地还出土了并未见诸于史书的“大泉二千”、“大泉五千”。刘蜀和孙吴所发行的钱币都有一个共同的特征:它们都是大额虚币,大额虚币的出现必然导致盗铸的猖獗,从而导致钱币在流通中良莠不齐,其消极影响不容忽视。

两晋之时遍查史书并未见铸币之事,大概在此时期使用的都是古钱或者是曹魏五铢,故而币制混乱,大小轻重不足而一。当时的钱币大体被划分成三类:比轮、四文以及小钱。比轮是一种夸张的说法,说钱币大如车轮,它指的是当时钱币中的大钱,一般指的是孙吴的大泉五百和大泉当千;四文指的是在流通过程中完整的五铢钱或者是与其重量相当的钱币,流通过程中一枚可以当四枚小钱使用,是钱币中的中样;小钱指的应该是当时沈充所铸造的小五朱,也就是我们所说的沈郎钱,有许多诗文极言这种钱币的轻巧,比如李贺的诗“榆荚相催不知数,沈郎青钱夹城路”。这种钱币称朱而非铢,铜色发白。由于在两晋时期并无铸币,到了东晋时就出现了“钱既不多,由是稍贵”的现象。两晋货币经济的衰退在西域的墓葬中有所体现,1952~1958年,在湖南出土的两晋墓葬有二十七座,其中只有三座有钱币出土,当然也有个别两晋墓葬或遗址有大量的钱币出土,币种复杂,上至秦半两,下至沈郎钱,种类繁多,充分反映出了各种古币并行的局面。虽然货币经济衰退,可是拜金的观念却逐渐在人们的思想中占据一定的位置,墓砖甚至是陪葬品上开始出现了钱纹,鲁褒在他的《钱神论》中对此进行了充分的阐述。

南朝的宋、齐、梁、陈都有铸币,一改两晋对于钱币的政策,或许我们可以把这种行为看做是对两晋钱币缺乏的一种适应性调整。

刘宋政府曾经先后铸造了四铢钱、孝建四铢等钱币。宋文帝元嘉七年(公元430年)开始铸造四铢钱,结束了两晋没有铸币的不正常经济情形。此次所铸造的钱币,并没有依前制以五铢命名,而是称之为“四铢”,货币的重量和名称再次统一,和足重的五铢钱相比已经减重。这是刘宋政权健全币制,整顿混乱的货币市场的第一次尝试,不可否认取得了一定的成绩,元嘉之治的产生也正是有着稳定的经济和货币制度做基础。随后,刘宋与北魏战争的爆发再一次使得货币流通状况趋向恶化,孝建四铢也走向了减重的道路,民间私铸严重,货币改革走向了末路。

南齐通货领域最明显的特征是通货紧缩现象贯穿始终,它指在四川铸造的“千万钱”,最后因为成本过高而废止。人们推测铸造的大概是五铢钱,现在已经无从考证。长期的通货紧缩使得统治者坐享低廉的物价,货币的购买力被夸大,甚至在洪水过后也没有出现米价上涨的现象,百姓不堪其苦,通货紧缩成为统治者剥削百姓最重要的手段之一。

萧梁时期铸币最多,由于战争频繁,自梁武帝建国之初就开始铸币,此时的铸币多是为了迎合军费的需要。先铸造的是五铢钱,与其他五铢钱不同的是,它兼有内、外郭,同时铸行的另一种五铢钱则内、外郭都没有,被称为公式女钱。公式女钱早就已经存在,指的大概是没有外郭的五铢钱,民间并行大量的古钱,政府无力整顿。梁武帝普通四年(公元523年)开始铸行铁质五铢钱,这是我国历史上第一次由政府大量铸行铁钱,政策上禁止各种铜钱流通,铁钱价贱易得,民间盗铸猖厥,以至于导致了超高的畸形物价。太平二年(公元557年)铸造四柱钱,以一当二十,随后又铸造二柱钱,这两种钱币都是梁末所制,币制轻薄。所谓的四柱是五珠钱的正面铸两星点,背面亦铸两星点;二柱则是指仅正面有两星点且光背的五珠钱。官铸钱币重厚,民间私铸多为一种薄小的钱币,称为鹅眼钱,在流通过程中古钱、今钱混用,官铸、私仿并行。除此之外,民间交易中还杂用谷物、铁、锡、布帛等实物。

陈朝终其一朝共铸币两种,五铢和太货六铢。陈朝政府为了对混乱的流通领或进行整治,铸行五铢钱,在流通过程中一枚五铢钱当十枚鹅眼钱使用。货币市场初步稳定之后,陈政府于太建十一年(公元579年)铸造了太货六铢,流通时作十枚五铢钱行使,这种钱币肉好周郭整齐,钱文清晰,足重。太货六铢是六朝钱币中最精美者,是王莽铸币之后的另一杰作,由于它和五铢钱的兑换比率不合理,进而沦为一种榨取民财的货币贬值行为。

北朝魏、齐、周也有所铸币。北魏由拓跋鲜卑所建,鲜卑是游牧部族,建国初朝,主要流通手段仍旧是布帛,赋税也是征收实物,商品经济进程十分缓慢。直到太和十九年(公元495年)受到汉文化的影响才开始铸造钱币,最先铸行的是名为“太和五铢”的五铢钱,铜制粗劣,文字湮漫,技术水平低下。到了宣武帝永平三年(公元510年)再次铸造五铢钱,这次制作工艺稍精,但依旧和南朝的铸币有一定差距。孝庄帝永安二年(公元529年)政府改铸永安五铢,在制作工艺上来说比先前的两种五铢钱都有所进步,但是在书法和工艺方面依旧比不上南朝的太货六珠。这三种货币都是未曾通行全国,都有一定的地域局限性,这和当时的政治局势有直接的联系。北魏分裂成东西魏之后,东魏仍旧使用永安五铢,于武定初(公元543年)改铸了一次,形制和钱文都没有变化,依旧被称为永安五铢。西魏曾经两次铸行五铢钱,钱币学家对这两种五铢钱并没有作出任何有意义的考证,对它的许多传说也没有给出具体的证据。

北齐取代东魏后于天宝四年(公元553年)铸造了“常平五铢”,制作精美,重如其文,币值较为稳定,是北朝铸币中难得的经典之作。

北周灭亡西魏之后,仍使用西魏五铢,在其统治期间共铸币三次。周武帝保定元年(公元561年)铸造布泉,在流通时一枚布泉抵五枚五铢钱。这种布泉不同于王莽时期的布泉,主要从书法艺术上来区分,王莽的布泉用的是垂针篆,而北周布泉用的是所谓的玉筋篆,笔画肥满,容易区分。建德三年(公元574年)铸造了五行大布,一枚五行大布抵布泉十枚,和布泉同时流通,可实际上这两种钱币的重量所差不多。静帝大象元年(公元579年)铸造“永通万国”,永通万国在流通过程中当十枚五行大布的比价通行,肉好周郭,铜色青白,笔法华美,篆法绝工,是六朝钱币中最精美的货币。

魏晋南北朝时期,金银的使用较之两汉盛行,在河西以及交广地区尤为突出,黄金在中国从来就没有失去过货币的资格,在东汉之后虽然黄金的使用率忽然间降低了,即使是黄金的生产量减少了,黄金的总量还是在逐渐增加的。黄金的价格也已上涨,黄金的换算单位的称谓已经由斤改为用两,一两黄金的兑换率已经涨到了一万钱。魏晋南北朝对黄金装饰方面的需求大大增长,使用量是两汉时期无法企及的,金饰广泛流行,并且种类相比前朝有所增加,更令人费解的是当时的黄金多以器饰的形式来流通,赏赐酬谢更是多见。魏晋南北朝多战苦,无论是统治者还是百姓都多从宗教方面来寻求精神上的寄托,佛教强调轮回和因果大受欢迎,故而这个时期也是我国历史上修建寺庙最多的历史阶段,比如天安二年(公元467年)天官寺的释迦牟尼像的修饰就用了六百斤黄金,由此可以估计一下黄金在宗教方面的消耗量。社会长期处于战乱,黄金的贮藏功能日益凸显出来,百姓为了保证自己的财富远离敌人的抢掠和政府毫无理由的征用,恐怕有一大部分黄金用于窖藏,深埋地下。

二、西域地区的货币政策

从公元301年张轨经略凉州到凉州被柔然兼并,期间一百三十余年,但是书上并没有任何关于该地区铸币的记载,只有张轨接受臣下建议恢复五铢钱流通的记载。魏晋时期,凉州可谓是一片远离战火的人间乐土,这里有着许多搬迁至此躲避战火的官宦商贾,这些人中不乏存钱数以万计的富豪,储存的大量货币为五铢钱的重新流通打下了基础。前凉随后铸造了凉造新泉,但是这种钱币并没有起到想象中的作用,铸行不久便被废止了,出土地点也多集中于甘肃的武威地区。后人经研究认为凉造新泉并非张轨时期所铸,而是张轨后人所铸,凉造新泉大体可以分为三个版式,大样的直径大约在1.96~2.20厘米,中样的直径大约为1.89~1.95厘米,小样的直径大约为1.30~1.79厘米。总的来说,凉州地区使用的多为古币。1983年3月武威关东街在修建下水工程时,工人施工至地下两米处时,发掘出一罐子钱币,其中,最早为先秦的燕国一刀,晚期的有凉造新泉,钱币的种类之多令人咂舌。这些钱币明显用于窖藏,可以从侧面证明,当时各种钱币并行,并无统一钱币。

西域钱币的一个明显特征是金银钱使用率比较高,西域以及河西地区是粟特人活跃的舞台,他们长期接触携带萨珊银币,这样金银币便逐渐进入了西域的流通范围,故而西域金银币使用率远远高于内地地区。河西地区的金银主要用于赏赐、赎买、贽礼等等,而西域金银币则是作为流通中的主币使用,由中原传入的五铢钱以及西域自己铸造的钱币都是作为交易中找零的辅币存在的。

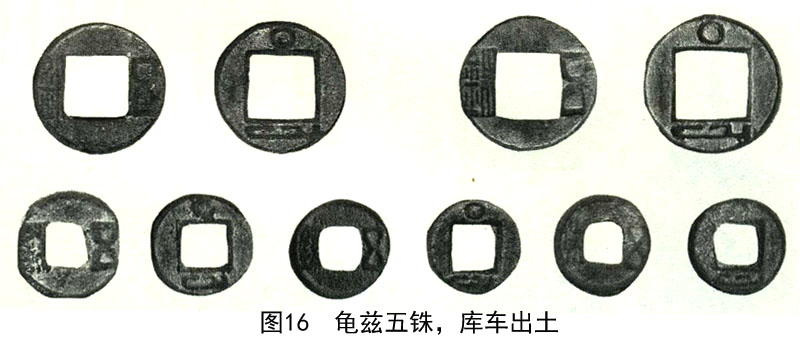

三、龟兹五铢钱及小铜钱

龟兹五铢钱以及小铜钱是指出土于塔里木盆地中以库车为中心的广大地区的一种圆形方孔的铜钱。这种铜钱多有龟兹文“〇”、“*”或者是汉文“五铢”、“五朱”的铭文,因而又被称为“汉龟二体钱”或者是“汉龟二体五铢钱”。现今在学术界并无统一的称呼,这种情况极其容易给读者带来理解上的麻烦,故而统一名称对于龟兹五铢钱的认识和研究有着重要的意义。此外,还发现一种无文小铜钱,形制更加小巧,无内外郭,孔大肉窄,一般被人们称为龟兹小铜钱。

汉龟二体文铜钱发现较早,大约在清朝平定张格尔及七和卓叛乱时,即有一些随军文人和钱币爱好者发现了此种形制特异的铜钱,将其带回内地,互相观摩鉴赏,并转卖给外国人,于是,此钱即为内地和国外所知。至于龟兹文一体铜钱,发现的时间较晚,皆为新中国成立以后的事。龟兹小铜钱则古今发现较多,因为钱上没有文字,而且体小量轻,一直未受社会的重视。

关于龟兹五铢和小铜钱的铸造和流通,历史记载始见于玄奘的《大唐西域记》。玄奘在谈到阿耆尼国(即焉耆国)和屈支国(即龟兹国)的货币流通和使用情况时说,此二国“货用金钱、银钱、小铜钱”。金钱(东罗马金币)、银钱(萨珊波斯银币)的价值较高,民间小额生意不使用,只有龟兹五铢和小铜钱,适宜于小商品交易和找零使用。

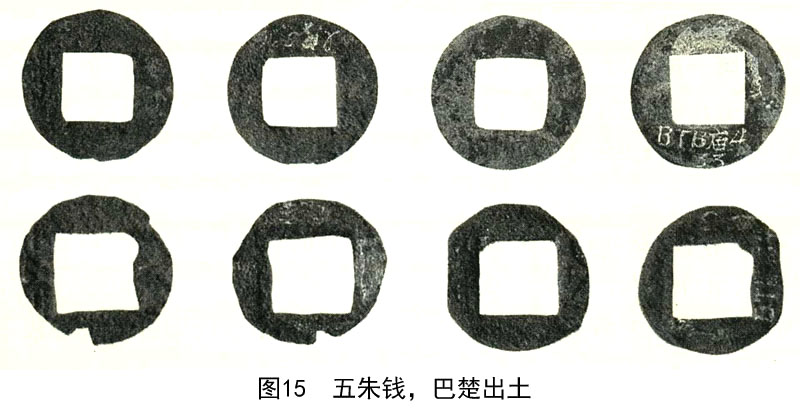

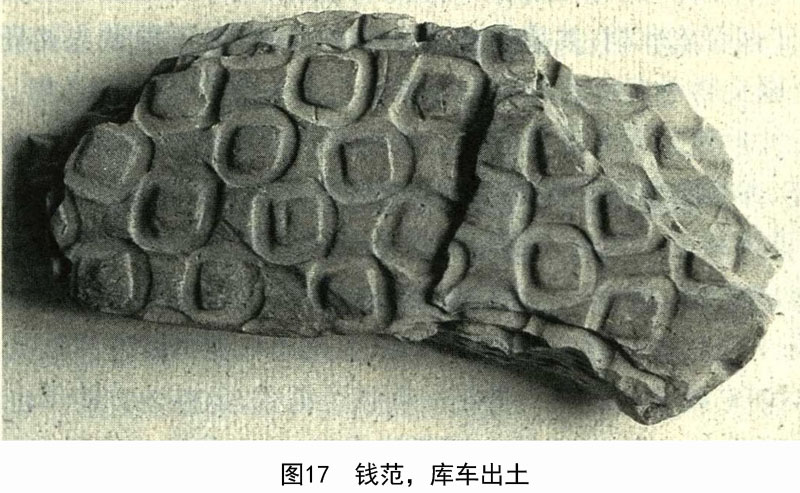

龟兹五铢钱的出土发现主要集中在以库车为中心的轮台、库车、沙雅、新和四个县,其中大规模的出土总共有两次:一次为在位于轮台县南的阔那协海尔古城中发现200余枚龟兹五铢钱,同时出土的还有一些陶、石、铜、铁制品;另一次,才是真正意义上的大规模出土,1986年4月在库车县城东南约半公里的墩买里买特高地,施工的推土机推出了一节排水陶管,其中盛满了龟兹五铢钱,总数达10076枚,这是世界上最大的一次龟兹五铢钱的出土,同时出土的还有汉代五铢钱、剪郭钱以及龟兹小铜钱。除此之外,对龟兹五铢钱的研究有重大意义的是另一次出土,1959年在巴楚县托库孜萨来古城遗址出土了一批五朱钱及钱范。五朱钱及其钱范都有大、小两种,除此之外,开元通宝等钱币也在此有所出土,甚至还出土了小坩埚等制钱工具,因而推断此地可能是一个铸钱遗址。

从现有的情况看,龟兹五铢主要有五种版式:(1)正面铸有龟兹文“*”和“〇”。此式钱正面有外缘和内郭,穿上铸有“*”,穿下铸造有“〇”,背面光素,不见铸有文字,而且有外缘而无内郭。钱径1.5毫米,穿径0.6毫米,重1.1克。(2)正面穿上铸有龟兹文“*”,穿下铸有龟兹文“〇”,穿左铸有汉文“铢”,穿右铸有汉文“五”,背面光素无文。钱径1.8毫米,穿径0.9毫米,重1.6克。巴楚县出土的此式钱比库车县出土的略显大、重,钱径2毫米,穿径0.8毫米,重2克。此式钱的正面外缘和内郭皆很细浅,背面则几乎看不到外缘和内郭。(3)此式钱的正面有外缘和内郭,穿上铸有龟兹文“*”,穿下铸有龟兹文“〇”,背面无外缘而有内郭,穿左铸有汉文“五”,穿右铸有汉文“朱”,“朱”为“铢”的简写。一般钱径1.8毫米,穿径0.7毫米,重1.6克。(4)此式钱的正面穿上铸龟兹文“*”,穿下铸龟兹文“〇”,背面穿左铸汉文“五”,穿右铸汉文“铢”,正面有外缘和内郭,背面有外缘而无内郭,钱径1.8毫米,穿径0.9毫米,重1.8克。(5)此式钱皆出土于巴楚县托库孜萨来古城,正面穿左铸有汉文“五”,穿右铸有汉文“朱”,背多光素,穿孔左侧有铸“二”、“于”、“王”等字,穿右无文。正面皆有外内郭。钱径1.8毫米,穿径0.6毫米,重1.6克。以上五式龟兹五铢除标准大钱外,还各有比较轻小的变种,最轻者仅0.9克。

关于龟兹五铢及小铜钱的铸行年代,学术界的意见分歧比较大。1928年,考古学家黄文弼首先介绍了这类钱币,他在撰写的《塔里木盆地考古记》一书中,将其定名为“小五铢”,认为与汉文相对的是“民族古文字”,断定此类铜钱为“六朝铜钱”(即南北南铜钱)②。新疆钱币研究家刘松柏则肯定龟兹五铢和小铜钱“始铸三国,而行于两晋南北朝,其盛期在南北朝的前中期,下限截止初唐(公元7世纪中)”③。新疆文物考古所的张平先生积半生考古研究经验和心得,根据龟兹国自公元6世纪中叶至公元8世纪应用记录龟兹语为龟兹文,此前及此后皆不流行龟兹文的史实,参考出土龟兹五铢和小铜钱诸遗址的地层和同出的各种文物的时代特征,从而得出结论:“龟兹文铜钱的铸造时代上限应在6世纪中到7世纪中的百年间是顺理成章的。换言之,说它在隋至初唐亦可。”至于“龟兹文铜钱流通时代的下限”,张平先生在论述了唐朝在西域,尤其是龟兹国境内的政治、军事、经济活动后说:“即使安西都护府在7世纪中期移至龟兹,龟兹地方铸币也不可能很快地被开元通宝所取钱。所以,龟兹文铜钱能普遍地、大量地出自龟兹境内的初唐,甚至于盛唐时期的烽铺,戍堡等古城、居址内,纯属正常的事。”④在上列诸种观点中,张平先生的观点无疑是最正确的,应为学术界所认同。

龟兹五铢钱是西域地区最早仿造中原钱币制成的圆形方孔的铜钱,深受流传在龟兹地区的大量汉代五铢钱的影响,它和汉佉二体钱不同,从形制以及材质上更为接近中原的货币,采用范铸,成为五铢钱的一种仿制币。对于龟兹五铢钱在考察其年代时,应该注意与同期货币的比对,并且应以现有龟兹五铢钱的主要形制为主,个别在万枚钱币中只占数枚的形制应作为亚种存在,甚至可以考虑是不是在流通过程中出现的错版。从龟兹五铢钱的形制来看,它说秉承的是汉代以来以记重为主、圆形方孔、面有外郭而无内郭的五铢形制,“五朱”这种汉字铭文在北魏之前就已存在,比如西汉的小“五朱”,晋“沈郎五朱”等等,不可避免地对龟兹五铢钱造成影响。巴楚县托库孜萨来古城所出土的五朱钱和钱范中的“五”字两股直笔相交的只限于北魏时期。从经济方式上来讲,只有在内地政局长期不稳,对于西域货币输入不足以满足流通的需要时,西域才会自己铸造货币来弥补流通的不足。故而龟兹五铢钱的上限应该大概是在北魏年间。唐贞观十四(公元640年)年唐攻灭高昌国,设立安西都护府,随后在贞观二十一年(公元647年)唐朝军队占领了龟兹,并且将安西都护府移至龟兹,唐朝的钱币政策是“废五铢,铸新钱”,故而龟兹五铢钱的使用下限应该是贞观二十一年(公元647年)。

关于龟兹文的释读,最权威的自然是著名国学家季羡林先生的意见。1982年6月,张平先生曾请北京大学季羡林先生鉴定和识读轮台古城出土的铸币铭文,当介绍了情况并出示标本后,季先生当即指出龟兹文“*”为50,“〇”即圆圈,是什么?表示不知道。根据我国上古的度量衡进位制,重量1株等于10櫐,既然“M”为50,则“〇”应是等同于“櫐”的龟兹文重量名称,汉语意译可作“櫐”。

对于龟兹五铢钱的研究现在还有许多有待考证的地方,其名称、年代、分类等都存在着大量的争议,许多问题仍待今后考古新发现的研究不断深入而进行解决。

①彭信威:《中国货币史》,125页,上海,上海人民出版社,1958。

②黄文弼:《塔里木盆地考古记》,106页,北京,科学出版社,1958。

③库车县文管所:《汉龟二体钱的发现及其认识》,载《新疆文物》,1987 (1)。

④张平、傅明方:《龟兹文铜钱的类型及相关问题研究》,载《新疆钱币》,2004(3);《中国钱币学会丝绸之路货币研讨会专刊》,215~222页。

丝绸之路货币研究/黄志刚主编.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010;西域