西域制作和流通的货币

作者:黄志刚

西域是各种文明的融合与汇集之地,世界性与地区性在这里得到了有机的结合,这在货币文化方面也表现出来。东方的货币体系以中国为代表,而西方则是以希腊、罗马为代表。汉代开始,西域就出现了融合东西方不同的货币文化、具有浓郁区域特征的钱币系统。

中国的货币是根植于小农经济的基础上的,这种自给自足的经济具有极大的封闭性,在这种经济体系之内贸易也仅仅是为了满足日常所需的小额贸易,因此中国的货币的材质多是铜、铁等贱金属;钱币多以范铸或翻砂浇铸为主,这种方法可以增加制作数量并且降低成本;钱币表面一般没有图案只有文字,铭文记载了钱币制造的年号、币值、地点等;形制上为圆形方孔体现了中国人天圆地方的宇宙观,便于打磨和穿绳携带。希腊—罗马的货币是在继承了吕底亚货币的基础上发展起来的,欧洲海岸线曲折,有着许多优良的天然港口,经济以商业经济为主,为了适应大宗贸易,钱币多是以贵金属金、银为主;钱币表面多是用人物或者动物做图示;钱币多是以打制为主,这种工艺可以充分体现高浮雕图案的效果;钱币形制为圆形无孔,可以减少流通中的磨损。西域地方制作和流通的货币有汉佉二体钱、长方穿铅钱以及贵霜钱币。

一、汉佉二体钱

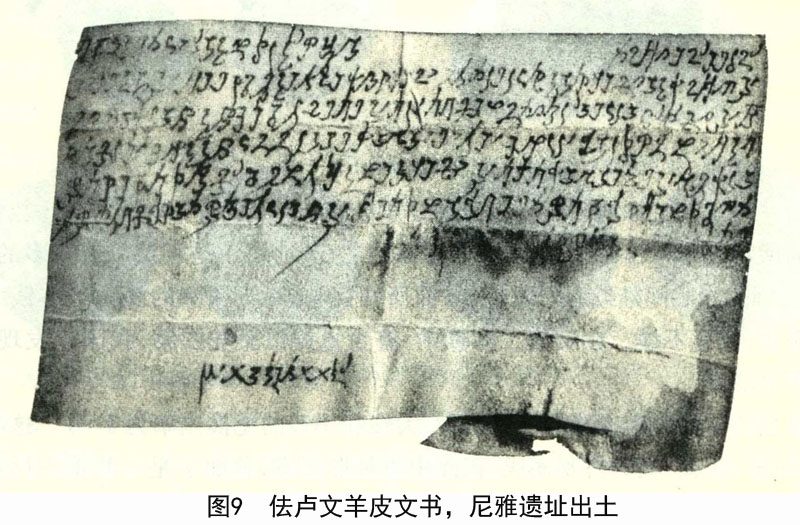

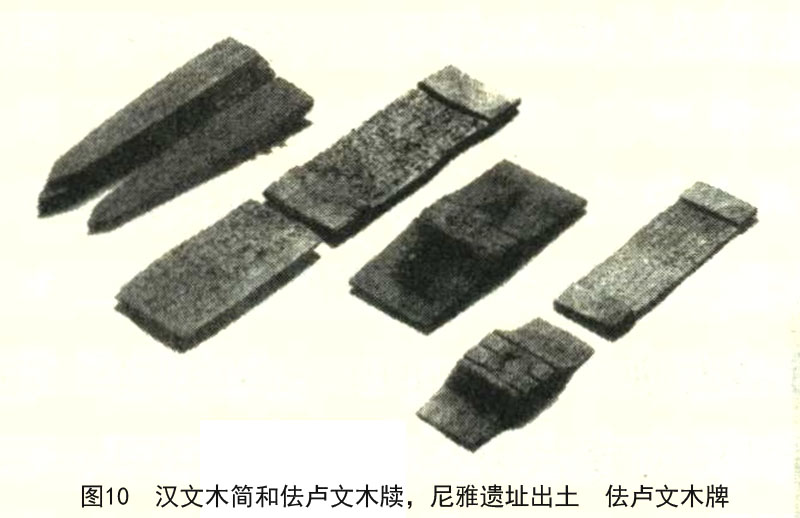

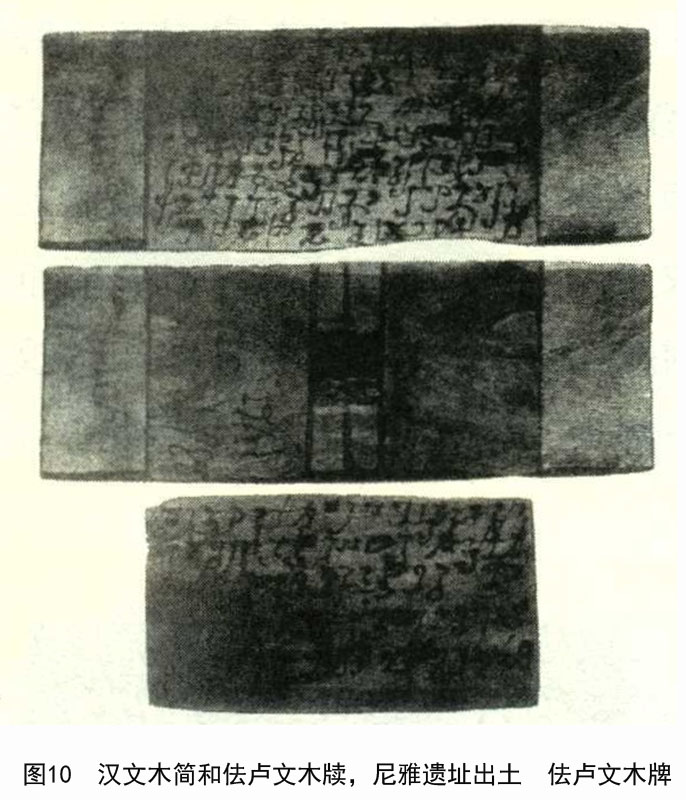

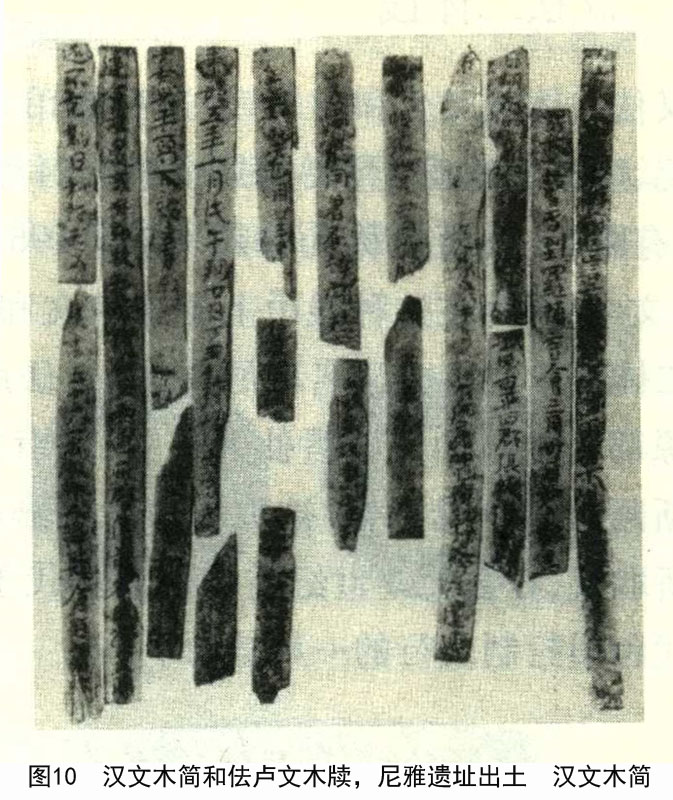

汉佉二体钱又名和田马钱,这种钱币多发现于我国和田,还有极少一部分从叶尔羌、库车等地出土,大概是由于当时贸易的缘故从和田流入;图案多以马为主,少有骆驼,故而被称为和田马钱。1963年,我国著名学者夏鼐在《和田马钱考》一文中,因为在这种钱币上有佉卢文和汉文两种文字的缘故正式将名字定为汉佉二体钱。佉卢文又名驴唇文,关于佉卢文的起源有很多说法,但是几乎所有的起源都与智慧仙人驴唇仙人有关,佉卢文流行于印度西北部,于公元前5世纪由波斯阿拉米字母派生,被称为印度俗语和雅语梵文并行,后来被印度文字婆罗谜文所取代,在公元2世纪左右传入古代于阗国。这种钱币是公元前3~前1世纪古代和田打制发行的一种钱币。

19世纪后半期,列强的军队开进了中国,各国的探险队也深入了我国的腹地。我国第一枚汉佉二体钱是于1874年英国的官员道格拉斯·福赛斯爵士在前往新疆与阿古柏政权发生联系时发现的,在这之后一些国家的探险队也在和田陆续发现了这种钱币。1892年,法国杜特雷依考察队发现了4枚,1898年发布了这批材料;1901年,德国赫恩雷发表了一批汉佉二体钱,这是他带领的探险队号召英国驻新疆工作人员所收集,共有120枚;从19世纪末到20世纪初,俄国奥登堡等人共收集了21枚;1902~1914年,日本大谷光瑞收集了11枚,值得注意的是由于经费拮据,在途经旅顺的时候将部分文物卖给了旅顺博物馆,这11枚汉佉二体钱就在其中;1900~1916年,英籍匈牙利人斯坦因在新疆进行了三次考察,这三次考察共收集了汉佉二体钱187枚;1929年,中国学者黄文弼赴新疆考察时,发现了至今为止最后一枚汉佉二体钱。到目前为止公开报道的有352枚,其中只有13枚保存在我国的博物馆或考古所,其他都流失在海外,大英博物馆是收藏数量最多的,共有256枚。此后,民间陆续有所发现,目前所知,我国私人收藏的汉佉二体钱大约有几十余枚,数目不详。在汉佉二体钱中,有少量铸以骆驼图案,我国仅发现2枚,极为罕见珍贵。

汉佉二体钱分为大钱和小钱两种,大钱和小钱的兑换比率为4:1。这类钱红铜质,圆形,无孔无郭,打制而成,正面中央是形图案,背面多是一匹正在行走中的马,少数为骆驼。在钱币的背面四周用篆书表明币值,大钱上的汉字为“重廿四铢铜钱”亦可念为“铜钱重廿四铢”,大部分为上首顺时针读,少数逆读,小钱上的汉字为“六铢钱”。“六”有几种不同的写法,字迹容易辨认。在大、小钱的正面铭文为佉卢文,其内容与中亚以及贵霜帝国使用的称谓一致:“大王”、“王中王”、“众王之王”,再打上古代于阗王的名字。英国钱币学家克力勃在研究过大英博物馆馆藏的汉佉二体钱后,根据大小、字体、铭文、符号或图案的不同将汉佉二体钱分成了十三个类型。

汉佉二体钱具有典型的东西方货币文化交融的特征。彭信威在《中国货币史》中这样评价汉佉二体钱,“希腊文化通过印度传入于阗,同原来已存在的中国文化相结合,从而产生了这种货币”。它以希腊货币德拉克马与四德拉克马为祖型,仿照贵霜钱币打制而成,突出特点是不但可以和中亚地区的货币兑换,而且可以和中原地区的货币兑换(五个六铢钱可以兑换六个五铢钱)。①钱币正面的佉卢文所使用的众王之王是希腊化时代伊朗的帕提亚所常用的,帕提亚的邻国巴克特里亚在他们打制的钱币上也开始用佉卢文表明这种称号,后续的贵霜帝国也在钱币上使用这个称谓。另一个在汉佉二体钱上都能看到的称号就是于阗王。以上两点足见西方货币对汉佉二体钱的影响之深。在钱币背面的铭文采取的是汉字形式,并且采用中原地区传统的货币重量单位“铢”作为它的计值单位,也体现了东方货币对于汉佉二体钱的影响,它是伴随丝绸之路东西方文化的碰撞和交融而产生的。

汉佉二体钱的铸造者和发行时间,一百多年来学术界对此争论不休,目前尚没有统一的看法。关于铸造者,马雍认为发行这批钱币的实际只有一个人,他就是《后汉书·西域传》中所记载的于阗国王安国;克力勃在仔细比对了铭文之后提出了实际上有六位国王发行过汉佉二体钱;除此之外,赫恩雷认为王号中有重名存在,认为其中只包含了三个王的名字,我国学者夏鼐在《和田马钱考》中所采取的就是这种说法。关于铸造时间,学术界更是众说纷纭,赫恩雷等人认为汉佉二体钱上的马和骆驼的图案,与印度西北部地区公元1世纪的一些钱币很相似;钱币上铸出汉字,则与公元73年班超征服于阗有关,可能是这以后所发行。出土资料又表明,佉卢文在塔里木盆地南缘结束使用的时间在公元3世纪,因此,汉佉二体钱的发行年代可定在公元73年到公元3世纪末。苏联学者捷马尔提出了发行汉佉二体钱必须具备的四个条件:首先,本地政权至少要延续三世,因为过于短暂的王朝,缺乏稳定的政治条件和充分的经济条件来发行钱币;其次,铭文中出现“众王之王”的称号,表明世袭统治者不是中原血统;再者,汉晋于阗市场上也流通着中原钱币,由于受到中原钱币的影响,才会在汉佉二体钱钱币中出现汉字篆文,并且采用中原货币的计量单位;最后,本地统治者当与贵霜有着密切联系。依据这四点,捷马尔提出汉佉二体钱的铸造时间的上限在公元180年以后,下限定在公元3世纪末4世纪初。

二、贵霜钱币

大月氏人在匈奴和乌孙打击下,迁到了巴克特里亚。迁到这里的大月氏人,在公元前90年左右分成了五翕侯。其中一部贵霜,在翕侯丘就却的带领下迅速强大,攻破了其他四个翕侯,统一了大月氏,建立了贵霜帝国。贵霜帝国迅速崛起,其势力可以与汉、安息、罗马分庭抗礼。贵霜帝国的疆域包括今天的阿富汗、巴基斯坦、克什米尔等地,帝国的中心在今巴基斯坦北部的白沙瓦。贵霜帝国跨越了当时最热闹的商路,在沟通当时亚欧经济、文化交流过程中起过重要的中介作用。贵霜帝国使用的钱币融合了不同的文化风格,特别是对当时的西域钱币产生了重大影响。在公元3世纪上半叶起,贵霜受到了波斯萨珊王朝和印度西北部的夹击,后来被嚈哒人灭掉,到了公元4世纪初为印度西北的笈多王朝所取代。

贵霜的早期钱币受到希腊—大夏、希腊—印度、安息—印度钱币风格的影响。贵霜钱币的发行始于其创始者丘就却,印度的西北部是钱币流通的重要区域,尤其是犍陀罗地区。通过贵霜钱币的流通区域,可以探索丘就却在中亚势力扩张的历程。公元20年代左右,丘就却尚未统一全国,依附于希腊—大夏的末代君主赫尔马犹斯,在这期间所发行的钱币正面、背面均为赫尔马犹斯的半身像或立像,希腊铭文为“伟大的君主赫尔马犹斯”,佉卢文铭文为“贵霜翕侯丘就却”,丘就却在摆脱了赫尔马犹斯之后趁机攻占了高附等地,正式称大王。表明丘就却不但从安息人手中夺取了高附地区,还采用了他们的王号,并且发行了银币,由于这种银币出土极少,学者们推测这些银币可能是一种纪念币。另外,贵霜帝国不喜用银币的原因,可能与此前当地统治者发行的银币成色不足、币制混乱、信誉度极低造成百姓拒用有关。丘就却在位时期发行的多为铜币,这些铜币上的铭文可以分成两大类:“大王、王中之王丘就却”或者“大王、伟大的贵霜王丘就却”。丘就却统一全国之后为贸易提供了强有力的保证,贵霜和罗马贸易频繁导致大量罗马货币涌入市场,故而在他统治后期钱币的风格逐渐转向罗马风格,并且开始形成贵霜本身特色,但是由于仿制的痕迹太过于浓重,被西方国家称为“蛮族仿制币”。

丘就却死后,当政的人就不在王号前具名,只是自称“伟大的救世主”,被人们称为“无名王”。通过托尼盖过对罗巴塔克铭文的解读,我们知道这位继承者的名字是威玛·塔克图。他所发行的铜币仿效的是冈德法内斯王朝的阿布达戛赛斯的钱币,特点是王名的第一个字母紧接王像之后,货币的重量则是仿效汉朝的钱币,大钱8.5克,小钱2.1克。这种钱币正面为国王头像,背面多为一骑士或宙斯立像。

阎膏珍时期,贵霜的钱币迎来了一个大的发展高潮。阎膏珍进行币制改革,全国各地铸币特征一致。从某种意义上讲,阎膏珍才是贵霜货币的真正创始人,他打造并大量发行黄金货币,他铸造的金币与罗马金币“奥里”的纯度以及重量完全相同,采用了正规标准纯金和合金的比重,金币的直径要比罗马金币大一倍,重约8克,另有重16克、4克、2克的金币。阎膏珍之前贵霜并不具备发行金币的基础,当时的中亚以及北印度均不产黄金。随着罗马与贵霜的贸易增多,大量的罗马金币涌入贵霜,为贵霜发行金币提供了基础,实际上贵霜金币就是把罗马金币熔后打造的,甚至直接在罗马金币上打制。这是中亚及其邻近地区第一次打制金币,它不仅满足了大宗贸易的需要,并且对周边国家的货币文化影响重大。阎膏珍本是一名虔诚的印度教教徒,他宣扬自己是湿婆的化身,宣扬君权神授,他发行的钱币正面铸自己的像,背面是湿婆的像。阎膏珍并没有固守自己的宗教信仰,在他铸的钱币背面上打制有许多宗教的神像,有的是罗马、伊兰以及印度诸神,这些都表明了贵霜的多元文化和多种宗教的共存,以及阎膏珍对于各种宗教的折中态度。

迦腻色迦继位后钱币上的佉卢文渐渐停止了使用,转而使用一种讹误较多的希腊文字。起初在希腊文字的空白处还打有佉卢文,后来佉卢文渐渐消失。他是第一个在硬币的皇帝头像上打制光环的人,借以显示自己神圣的地位和身份。迦腻色迦早期的钱币上铸造了诸多宗教的神像,包括希腊神、波斯神以及印度神,在其统治晚期,他开始皈依佛教,这个时期打制的金币的背面打有佛陀的圣像,这种金币存世极少,也成为迦腻色迦对于钱币学最突出的贡献。

贵霜王朝与西域存在着频繁的贸易往来,贵霜钱币在西域屡有出土,特别是在丝绸之路的南道常有发现,这类钱币也在塔里木沿线流通使用过。1906年,斯坦因在和田收集到迦腻色迦一世、瓦苏德瓦铜币各2枚;1979年,新疆考古工作者在楼兰故址发现一枚贵霜钱币,图案为单人骑驼。据英国学者克力勃报道,和田地区发现的贵霜钱币共有28枚,其中丘就却钱币1枚,阎膏珍钱币3枚,迦腻色迦钱币24枚。这些钱币图案多为马或骆驼,沿着马或骆驼是希腊文和佉卢文合璧的铭文,写法从上部起首。

贵霜钱币的发现,对研究贵霜历史、经济有着重要的作用,在研究中亚钱币制度和中亚经济中有着相当重要的地位。贵霜钱币对中亚以及周边地区的钱币文化有很大的影响。比如汉佉二体钱,其图案也多为行走中的马或骆驼,只不过将铭文中的希腊文换成了汉文,也是一种双语钱币;比如在萨珊波斯之前一直打制银币和铜币,在萨珊波斯占领贵霜王朝一部分领土之后,受其影响开始打制金币;在笈多王朝取代贵霜之后,继续仿照贵霜打制金币,其铸币业也是在贵霜王朝的基础上发展起来。

三、长方穿铅钱

长方穿铅钱是古代于阗国的一种货币,流行程度与汉佉二体钱和贵霜钱币相同,存世也极其稀少。20世纪初,英籍匈牙利人斯坦因在新疆和田获得一枚长方穿铅钱,现存于大英博物馆,十分珍贵。1995年,和田洛浦县农民阿不都维力等在该县北部遗址发现了几枚长方穿铅钱,因其在沙漠中长期曝晒和风蚀,钱体已酥,正面有外郭、背素。

目前为止,发现极少的长方穿铅钱有两种:大钱和小钱。大钱直径2.5厘米,穿长1.3厘米,宽0.5厘米,钱中间厚四周薄,重约6.5克;小钱直径1.6厘米,穿长0.8厘米,宽0.5厘米,钱身平整,重约1.3克。大钱的穿右有“于”字,在穿左为“*”或“*”;小钱穿右为“于”,穿左为“*”字,“*”字疑无为“*”反写。

由于存世较少,对于长方穿铅钱的铭文解读,泉界也有着不同的认识。“于”字在泉界的认识比较一致,认为是于阗的简称,而“*”则人异言殊。英国学者克力勃认为应该解读为“方”字,指的是东汉后期于阗国国王放前,如若这样就没办法解释作为几乎是同一时期汉佉二体钱与长方穿铅钱的形制如此的不同;有人则将“*”解读为小篆“元”、“先”,由此可以看出,大部分人的解读都是和汉字联系起来的。长方穿铅钱上的这个“*”字,我们发现也见于汉佉二体钱、北印度钱币甚至花剌子模地区的钱币。目前还没有发现公元前1世纪到公元3世纪,汉字传到中亚或印度的迹象,所以是否考虑另外一种可能,即这个“*”图案会不会是一种族徽、一种族群的标志抑或是关于一个国家的悠远的记忆?在史书中可以发现,对于于阗人的记载是“颇类华夏”,与“深目高鼻”的西域人长相不同,从玄奘的《大唐西域记》中可以看出,于阗王族是从古代印度迁过来的,我们是不是可以推断出这个“*”图案是由古代印度传过来的呢?会不会和印度的梵文有关呢?

长方穿铅钱与汉佉二体钱,哪一种是于阗最早的钱币呢?从金属冶炼的角度来说,熔点越低的金属越早被人类认识和使用,因此人类的历史是从青铜时代发展到铁器时代,铅的熔点比铜还要低,之所以没有出现铅器时代是因为铅的硬度不高并且容易磨损,不可能用来制作生活生产用具以及武器。但是,钱币则没有这方面的要求,欧洲以及中亚最早的金属货币都是铅制的,人类历史总是有着一定的规律可循的,是不是我们也可以推断在中国也曾有过铅币呢?从文字学的角度来讲,在我国的铭文中经常出现一种名叫“兹古”的金属货币,兹写作“88”形,中国古代把瓷器也称为磁器,从此可以推断兹有可能是白的意思;连与联相通,上古的联字写成“*”,兹古也读作联古,可能是铅币的意思。中国作为世界上最早铸造货币的国家,大体可分为早、晚两种类型,其中圆形方孔、平背鼓面、钱文隐起的形制比较早地盛行于西域;圆形方孔、有周有郭、光背平面、钱文隆起的钱,较早盛行于中原地区。从长方穿铅钱的形制来看,它有可能是西汉时期于阗国的货币。

要论证长方穿铅钱与汉佉二体钱的早晚还需要借助于两枚钱币,一枚是现存于巴黎国家图书馆的有方孔印记的铜质钱币,其正面有“*”形图案以及佉卢文文书,背面有“*”为阿拉伯数字5,这使我们将其与汉代的五铢钱联系起来;另一枚是克力勃在《和田汉佉二体钱》中提到的铅制和田马钱,这枚钱币的正面为一匹正在行进中的马,在马的背部出现了“*”的图案,周围围绕着佉卢文。通过对这2枚钱币的研究,可以推断出这2枚有可能是长方穿铅钱向汉佉二体钱过渡的中间类型。

长方穿铅钱出土的极少,关于这类钱币,还有许多问题有待在新的发现中去解决。②

①王永生:《新疆历史货币》,29页,北京,中华书局,2007。

②本文长方穿铅钱部分主要引自钱伯泉先生观点,多见于其发表在《新疆钱币》上的文章,主要为《和田地区发现的长方穿铅钱初探》(《新疆钱币》1996年第2期)、《和田出土的长方穿铅钱释文研究》(《中国钱币》1998年第4期)。

丝绸之路货币研究/黄志刚主编.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010;西域