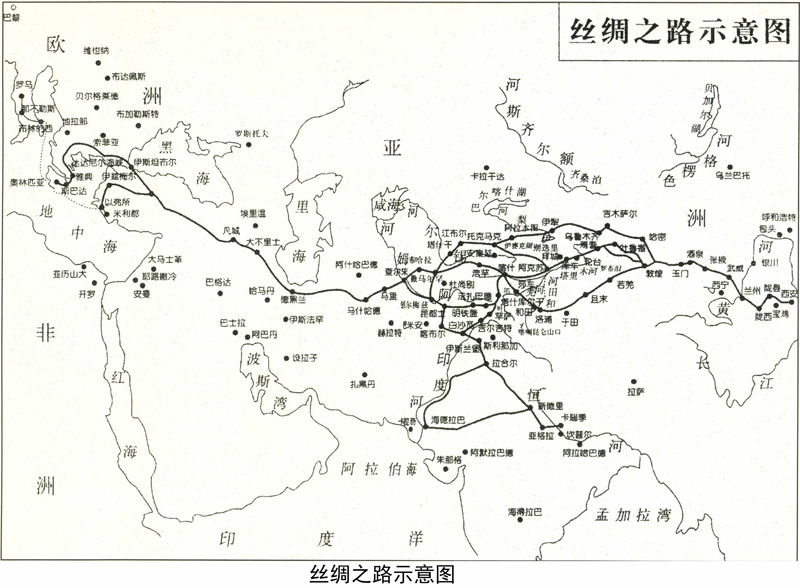

丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

5.1机翼下的丝路

作者:王蓬

一

2001年9月13日,因故推迟了两次的中国作家代表团访问巴基斯坦终于成行。尽管就在前两天,美国世贸大厦遭袭,中国飞美的航班全部取消。但因这次访问事关中巴建交50周年,巴方一切准备就绪;以中国作协书记处书记王巨才为团长,诗人叶延滨、维族小说家巴格拉西、陕西作协副主席王蓬、《清明》主编段儒东、评论家张陵、北大副教授唐孟生、现代文学馆馆员吴晓黎为团员的代表也已会聚北京;再是,没有改行期通知,机票也已购定,所以一切仍按预定计划进行。

事后得知,巴基斯坦因临近阿富汗而搅进了袭美恐怖事件之中,一时成为全球关注的焦点。孔夫子早在两千年前就教导我们“乱邦不入,危邦不居”,但就我的私心来讲,还是非常想冒这个危险的。

多年来,我对丝路的考察,由甘肃河西走廊始而止于南疆喀什。巴基斯坦正好与喀什交界,曾是古印度组成部分的巴基斯坦亦是丝路西南段的延伸部分,即丝路文献中多次提及的“身毒”。

当年张骞出使西域,返回后向汉武帝报告,说在身毒市场发现我国西南所产竹杖。说明巴基斯坦(古印度)同中国的交往可追溯至两千年前。事先,我找地图查看了航线,由北京出发经山西大同、内蒙古额济纳旗(古居延),再沿河西走廊直飞乌鲁木齐,之后折向西南,穿越巴基斯坦长方形国土而至濒临阿拉伯海的卡拉奇,全程5500公里,飞行7个小时。机翼下许多地段都为古丝绸之路所必经。

二

几年前,我曾乘坐航测飞机,飞临秦岭上空,拍摄古老蜀道,知道些从高空观察山川脉势、地面标记的常识。这次正好用来观察这条中国古代的商贸大道,沟通中外的文化运河。

上飞机后,乘客未满,在后舱寻到一个临窗的位置。这天正好天朗气清,万里无云,首先发现的是一条蜿蜒如龙的黄色飘带。在数千米的高空,当城镇都变成如儿童积木玩具般大小时,我断定,那黄色飘带便是黄河。

推理此时应在山西内蒙古一带,赭黄色的大地,星星点点的葱绿,间或飘过的云团,黄色飘带却永不间断、不屈不挠地在无垠的黄土地上划过,在飘逸中显示着倔强,在阳光下闪耀着粼粼波光,活脱脱一条中国巨龙!无边无际、起伏连绵的是沙丘,蒸散着缕缕氤氲的水汽,宛若女性身体优美的线条,洋溢着温情与浪漫。至于戈壁,则展现出青铜般颜色,这冷峻的颜色对任何生命都是严酷的考验。

机翼下出现了雪峰,皑皑积雪,让人炫目,这该是祁连山了。果真,千年积雪滋润着千里河西,终于看见了长满绿色植被的山坡,毡毯一般铺陈开去的草地,琴弦网络般整齐的农田,还有一个个像大西北人一般质朴的黄泥村落。机翼下变得色彩斑斓,美不胜收,显示出一股压抑不住的顽强鲜活的生机,如一幅幅讴歌丰收的图画,一首首赞美生命的诗歌。

由于我已经对丝路进行过多次实地考察,深知真正踏上丝路,绝对无此浪漫。尽管乘坐着汽车、火车这样的现代交通工具,但一路西行,穿越数百公里的戈壁沙漠,裸岩赤土如火炬般闪烁,炽热的太阳悬在当顶,到处都白晃晃的耀眼,眼睛向窗外看不了10分钟就干涩难受。每过城镇都购买解渴耐饥的黄瓜,但仍嘴唇干裂,五内上火,汗水浸透衣衫,疲惫不堪。幸而乌鲁木齐至南疆喀什1500公里的铁道已全线贯通,得以避免一个星期乘坐汽车的颠簸之苦。

每每想起,就让人感叹两千年前,古人打通丝路,没有汽车、火车,更不用说飞机,只能依赖骆驼、马驴,甚至自己的双腿。他们是怎么走完这条多由沙漠戈壁构成、长达7000公里的丝绸之路的?在古代,是否道路平坦或自然环境较今日为好呢?

三

依据史料和实际考察,结论相反,古人面临的是更为严酷的交通环境。

蜀道难,但还有人工开凿的天梯云栈勾连,设施完备的邮亭驿站等配套。丝路除关陇河西原有驿道可资利用之外,大部分段落靠自然踩踏。在荒无人烟的戈壁,竟要靠前人倒下的白骨指引行迹。汉唐时虽有长城烽燧相伴,但于恶劣气候环境无补。晋代高僧法显曾由丝路去印度,即今日巴基斯坦境内,在其所著的《佛国记》中描述进入西域后:“上无飞鸟,下无走兽,遍望极目,欲求度处,则莫知所拟,唯以死人枯骨为标识耳。”唐代高僧玄奘在其所著《大唐西域记》中,也不乏此类描述。唐代边塞诗人岑参则有诗作:

十日过沙碛,终朝风不休。

马走碎石中,四蹄皆血流。

可见,当初的道路环境都比今日更为险恶。那么,长达7000公里的丝绸古道又是为何、如何开辟的呢?

这也是古今中外的学者探究不尽的一个课题。

除了负有精神使命的高僧教士,具有浪漫情怀的边塞诗人,人类处于壮怀激烈阶段的扩张雄心及好奇探险的天性之外,中外学者一致认为,利益驱使是丝路开辟畅通的最大动因。

汉唐时期,中国丝绸在罗马市场与黄金等价,即一两丝绸可抵一两黄金。唐代一两黄金值银十两,一两银则可购丝绸一匹,一匹丝绸重二十五两,若运往罗马,则可换二十五两黄金,这样一进一出,丝绸竟可获利二百余倍。无怪欧亚各国商人,不避万里之遥,甘冒生命危险,来中国做丝绸买卖。纵然途中损失多多,即便有半数抵达,亦有大利可图。这是丝路畅通并达千年之久的根本原因。至于客观上起到的中西文化得以沟通和交流,人类的文明得以互补与丰富,则又是意外且重大的收获了。

从长安到罗马——汉唐丝绸之路全程探行纪实(下卷)/王蓬.-西安: 太白文艺出版社, 2011 ;