陕商故事

明代康定“德泰和”茶庄财东——宋家

明洪武三十六年,明政府在黎雅、松潘地区实行“召商中茶”以来,大量陕西户县牛东乡的商民纷纷赴打箭炉(今康定)做川南五县的茶叶生意,形成了不小的“闯关西”经商浪潮。其中最著名的代表就是户县牛东宋村宋家与稻务村南家合办的“德泰和”茶庄,在康定存在了将近六百年之久,见证了那一段陕西商人的辉煌。

一、牛东“炉客”闯关西

户县是陕西壮县,关中有民谣曰“金周至,银户县”。户县牛东乡则是有名的乡镇。相传当年老子李耳牵着青牛经函谷关入陕,到周至楼观台讲经传播道教,走到户县城东的时候青牛产下一牛犊,遂将牛犊留在了此地,这个地方就被称为“牛犊乡”。因该地在户县以东,人们遂将“牛犊”转读为“牛东”,这就是“牛东乡”的由来。而在明代初年,明政府为了牵制川南藏族,实行“召商中茶”的茶马交易政策,从而导致了五百年“川南边茶”的勃兴。大量牛东乡商民在这一政策感召下,纷纷赴康巴草原做生意,形成闯“炉关”(即泸定桥,当年明政府在这里设税关)以西的“闯关西”浪潮,这些在打箭炉以西做生意的陕西商人,被统称为“炉客”,而户县牛东乡则是陕西“炉客”的发祥地,并因此而名垂史册。

“川南五属边茶”是指把四川川南茶区雅安、灌县、名山、邛崃、射洪等五县的茶叶输向康藏,出碉门以换取松潘、西藏番族的马匹。四川南部雅、灌、名、邛、洪五属州县是我国最古老的茶区之一,又与居住在松潘、西藏的藏族地域相连。明初为了以茶易马,在临近藏区的碉门、黎州、雅州设茶马司主持茶马交易,并将这一制度推行于全部川藏边区,“秦蜀之茶,自碉门、雅黎抵甘、乌恩藏五千余里皆用之”①。

最初川南茶户是用茶叶换取藏族的毛缨、茜等物,“商族往来贩鬻,每岁课额所收一万四千余贯”②,明廷认为用茶易毛缨杂物不划算,有乖马政,遂实行官办边茶,由官收官运以交易马匹,“茶株取勘在官,所收之茶,复给官价买之,收贮官库以备易马”③,于是“民不敢私采”、“商旅不行”。这种官办边茶行之不到年余,便碰到困难,一则商茶不行,课款亏累;二则官营边茶,私茶难禁。由于明代边防的重点在西北,因而边茶贸易控制的重点亦在西北,明廷对西南边茶控制不严。洪武二十一年便改变政策,“仍令民间采摘,与羌人交换,如此则非惟民得其便,抑且官课不亏”④。实行边茶商办,政府只是在宏观上控制茶马交易的比例和严禁无引私贩。洪武永乐年间曾规定四川茶引5万道,到隆庆三年因边茶畅销导致腹引停滞,遂裁川茶万余引,额定川茶3万8千引,“以3万引属黎雅,为南路边茶”、“4千引属松潘诸边,为北部边茶”、“3千引留内地”⑤为腹引。

由此可见,明代四川的汉藏边茶基本上是商运商销,没有受到官府太多的限制,而经营四川边茶贸易的“多属陕商”。所以,明朝政府在陕川两省实行的“边茶贸易”政策,为陕西茶商大规模走上贩运边茶的经营道路,并在明代近三百多年间夺得边茶贸易的垄断地位提供了因利乘便的历史机遇。

在历史上,一方面元代以来用兵西征,西藏、青海诸部臣服,元设陕西行都使,管辖包括今天四川雅安、荥经、天全、汉源等处,当时东路阻隔,雅州、黎州官吏上任,皆自西宁、洮州取道西康,官道既通,商人咸至。另一方面,陕西商人宋代便远涉蜀地贩茶到西北换马,而当时“川人不喜经营,尤畏远道,故不能与陕人竞争”⑥。因此明代乃至清代到康藏经营五属边茶的主要是户县、泾阳等地的陕西商人。他们在蜀地又因地域不同而区分为“河南帮”与“河北帮”。河南帮即渭河以南的户县、临潼、蓝田、长安的陕西赴蜀茶商,最多的要数户县人。在户县又以牛东、沙河寨、第五桥等村人为多,故亦称“牛东帮”。河北帮即渭河以北的泾阳、三原、韩城、朝邑等县的陕西赴蜀茶商,其中以泾阳商人为主,其次是三原人。这些陕西赴蜀业茶的商人多在打箭炉从事商贸活动,他们在陕西被通称为“炉客”⑦。打箭炉因诸葛亮征蜀令部将郭达在此造箭而得名。昔日打箭炉仅是一荒凉的小山村,因陕西茶商为接近藏区往往越境贩茶于此,“雅荥天名州县商人领引边茶,皆于炉城设店出售”,而使该地成为汉藏贸易中心。《四川通志》曰:“唯茶商聚于西炉,番众往来交易,以是成为通衢也。”⑧到明末该地已有经营茶业的“锅庄木鸦万千户”。清康熙四十七年造泸定桥,使雅鲁藏布江天堑通途,“军民商贾之车徙负载,咸得安驱疾驶”⑨。康定遂成川康商业中心,“番夷总汇,因山而成,市井辐辏”、“常年交易,不下数千金,俗以小成都名之”⑩。而该城“贸易则操于陕商之手”(11),形成该地商业兴衰以边茶贸易为转移的局面。

当年陕西炉客闯关西,到康定做生意备受艰辛。从西安到康定3千余里,48马站,要走70天方可到达。陕商后裔原甘孜州人大副主任扎西吉村回忆说:“过去在康区流传这么一句话:‘老陕出门一根棍。’传说起初陕西炉客到巴塘都是打工,做木匠、铁匠、银匠等苦力活,受人歧视。当地土司不允许藏人和他们结婚。随着时间推移,陕西炉客通过艰苦奋斗挣了钱,生活得到改善,盖了房子,甚至买了地,使土司改变了看法。特别是有个叫杨宿的户县人,文化程度高,人也聪明,精通藏语,成为当地一流藏汉翻译。一次,清政府让主管巴塘的土司上京朝贺,土司因故派杨宿代表他们进京。杨宿到了京城,递交了一份巴塘情况的详细报告,并单独面见皇帝汇报。皇帝很满意,给主管巴塘的两位土司下了委任状,分别为大营官和二营官,还赏赐了大量金银财宝。两位土司大喜,大营官将自己的100多亩地送给杨宿,排位巴塘第三位的贵族拉宗巴还将自己的女儿嫁给了杨宿的儿子,从此,藏汉不通婚之规定解禁。”

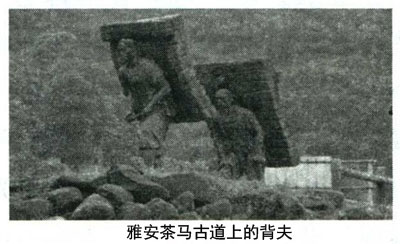

陕商后裔徐叔权回忆说:“当年陕西炉客闯关西,都是关中平原上的贫家小户的先祖‘闯炉关’而发迹的。起先,听闻西藏遍地是黄金,找钱容易,翻山越岭来了。到了打箭炉,才发现不是那么回事,黄金是有,但必须去挖,无资金,不懂矿脉,就熄了这心愿。只好去商铺当个帮工,挣了点钱自己去跑单帮,去成都买了些小百货背到打箭炉来卖。赚了点钱又买些山货到外面去卖,虽说苦些,自己却有了稀微的资本。做小生意吃到利惠,还摸到炉关外康人所需什么生活用品,到内地去进货,尽选对口的,然后请背夫或挑夫运到炉城,又随驮帮(驮运茶叶的牦牛队)出钱运。一两驮随同去炉关外农牧区卖,可以净赚五倍以上的钱。本钱增加了,摸到行情,对口进货,几年下来,买了店铺,当了东家,请了账房先生,派人进货,自己运筹帷幄,再不跋山涉水风餐露宿到关内外跑了,他们就是这样发家的。得意之下回陕西老家,乡里眼红,见穷小子出去,几年间腰缠万贯,颇有衣锦还乡之感。乡里亲朋,有的愿送后生请带去当学徒,有的愿在东家携带下去闯康巴这个关西。东家带一伙人走,自己为陕西家人做点好事也是应该的,而且用家乡人也对自己的生意有个帮衬。这样,一批又一批的陕西人到了打箭炉。从元明时期到民国,康定县一地户县的‘炉客’就达三千多人。这些老陕炉客在康定折多河以南扎堆,联手做茶叶生意,不断延长聚在一处,就形成了康定历史上的‘陕西街’,成为康定一道靓丽的风景线。”

沪河以北为陕西街(常称为老陕街),“陕西客商经营的店铺有百余家”(12),是康定商业最繁华的街区。而聚居在陕西街的茶店就有“八十余家,资金最雄厚的是陕西帮”(13),他们兴增衰减,以大并小,主要的字号有姜公兴、兰荣泰、王长盛、王怡盛、义兴、恒太、聚诚、天增公、恒春、余孚和、夏永昌、黄福元、高泰原、高德泰、李庆发、杨天德、高泰吕、王兴华、彭裕泰、王恒升、王元记、李胜和、王骥成等。这些设在康定的茶庄实际上只是一家号口,在产地则分为几家茶厂。如黄福元,在康定有一家,在天全有福元贞、福元太、福元义三家,都各自设厂办茶,三家所产茶运到康定由代表三家的座庄销售。各家情况相似,不一一列举。

这些在康定由陕商设立的茶庄中,历史悠久、资本较大、具有代表性的商号有:

恒盛合:陕帮中最古老的商号,起初是户县牛东乡一位姓孙的和阳新村一位姓葛的,每人各出白银二百两合资开设的。孙住康定,葛住木里(藏区),极盛时资本约白银二万两左右,历时达六百余年。

利盛公:业药材,甘孜、玉树、邓可等地有分号,极盛时有资本三万两左右白银,历时四百余年。

魁盛隆:业药材、麝香等,极盛时有资本三万两白银,历时三百多年,光绪二十年歇业。

昌义发:业药材,玉树有分号,极盛时有资本四万余两白银,历时二百年,光绪二十五年倒闭。

茂盛福:业药材,木里有分号,极盛时有资本七八万两白银,历时一百八十余年,民国十五年歇业。(14)

这些总店设于康定的陕西茶商,基本上掌握着川康的经济命脉,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中皆为首屈。现在西康商业在陕商之手,殆无不可”(15)。

当年陕西商人闯关西,入蜀中,分为两支,一支以“盐引”作霸盘,牢牢掌控着蜀中的井盐经营权,另一支户县陕商则以川西西康为前哨,爬上“世界屋脊”,用“关中楞娃”的倔劲儿推动着藏汉贸易的发展。那时的户县县东各村,年轻人出去“闯炉关”是一件十分令人敬重的事。炉客在西康跑经营,一般是“十年一蹲子”,即每10年回一趟家(户县),凡是能回家的人,都是至少赚了100两银钱的人。炉客们回乡的方式也很特别,有的人是单人昼伏夜行,有的人则扮成乞丐,将金银打成箔衣穿在破衣夹层。每年春节都有人回到户县,而正月十五过后,又总有一些怀着淘金梦的青年来到牛东乡聚集,又一次踏上了“闯关西”的征程。今人纪孝悌先生写《牛东赋》,记述了这一辉煌的历史过程:“明时清初,藏汉通商,祖辈先人,‘打箭炉’闯,马驮肩挑,步履铿锵,纵横藏区,艰辛绵长,苦心经营,换来曙光,牛东炉客,红极四方,孙氏启明,‘茂盛福’荣,炉客他乡,末忘梓桑,传播文明,交流思想,正月初九,七月初七,康定古会,牛东相同,逢年过节,锣鼓齐鸣,鼓乐同调,融合光照。”

在明代闯关西的陕西炉客中,影响最大、资格最老的要数牛东乡宋村宋家在康定有六百年历史的“德泰和”茶庄。

二、德泰和的经营历史

关于德泰和的经营历史,民国川蜀史地研究专家任乃强先生在《西康札记》中有较为详细的记载:

“德泰和系陕商所创,开设炉城(打箭炉,即后来的康定),已一百余年。号东早已□绝,现在系该号诸掌柜联合经营,大抵皆陕西□(户县)县人也。共设号□六处:打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮、□猁,与一些草地输出物,亦发售茶、布、绢、绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设坐号,专司汇兑红息,周转成本等事。各分号统受总号指挥,分号之大掌柜,统由总号掌柜指派。总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勤慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重。二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一。员司分息后,如肯存积号内,至数千元,乃得升为掌柜,即股东也。分号掌柜每六年一换,但得连任积有劳绩者,许回坐号休养,照常分红。掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,乃可送遣弟子入号学习承继。每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者常多。总计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,唯查有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息。伙友有违背号规者,亦即开除。其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败也。”(16)

德泰和最初为户县“稻务庄一个姓南的,宋村一个姓宋的,每人出白银五百两合资经营,一个住康定,一个住甘孜”,贩卖茶叶和药材,可见是顶股合伙的合伙生意,并且是自东自掌。后来“南、宋年老回陕,号资已有白银二万五六千两……便把号事交给贺经理。订定号规,南、宋各占十分,人员二十分,人银各半分红”,这时经营方式转化为“东西制”,贺经理总掌握,作为高级雇佣人员,只赚作为身工的花红不分红利,是为“水牌掌柜”。由于贺掌柜忠实、能干,“不多年号资增至三万以上……南宋念其功劳大,自愿把原来二十分股各提二分给贺,于是贺亦成了德泰和一个东家”。这是“计名开股”,掌柜由人力股转化为财力股,在陕西叫“订生意”,掌柜亦由“水牌掌柜”转化为“领东掌柜”,以此来调动经营人员的积极性。贺掌柜告老还乡后,号事交给牛东一位姓刘的作掌柜。刘掌柜也忠实有才干,“号资白银增至五、六万两”,当刘掌柜以此提出要改变分配比例为“人六银四”时,损害了东家的利益,三东闻讯赶来康定,一进号门先把刘的“铺盖抛出号外”(说明刘掌柜是个水牌子掌柜,东家可以自由辞退),并指派二柜陈冠群升为大掌柜,管理号事。此人有学识,有才干,“十多年号资增至白银十八万两左右”。到杨益三接手为掌柜时,东家更是信任有加,老东家南甘卿亲笔写了“委托书”,内言“只要你把祖先遗留下这个德泰和招牌顶住,外面一切由你主持,无论怎么做,我们就能放心回陕”,体现了所有权与经营管理权更进一步的分离。(17)“德泰和”几百年来经营的风风雨雨说明,“东西制”比“自东自掌”更有利于企业造就人才,在资金运用上更有灵活性;“领东掌柜”比“水牌掌柜”更能从物质利益上把企业的经济效益与经营人员的积极性挂起钩来,推动企业的发展,这无疑是适应了东西双方相隔千里、交通不便,财东对企业经营鞭长莫及的涉远性经营领域的实际需要,从而保证了经营的顺畅发展。

德泰和主要经营茶叶、麝香、黄金、虫草、贝母、药材、皮张和绸缎,商务在巴塘、德格、甘孜、成都、玉树、昌都、木里、上海、仰光、香港等地都设有分店。货品甚至还远销日本、巴黎。最盛时,资金达到100万两白银,成为陕西炉客在康定的代表。到了民国,经理陈洪涛得到英国某大学授予的商业学博士学衔。直到解放前,德泰和茶庄的老板一直是“西康茶叶贸易公司”的资方代表,在抵制“英茶入藏”的捍卫民族利益的过程中作出过贡献。

三、德泰和的制度创新与经营经验

德泰和在六百年的经营中,为我们展现了陕西商人在经营制度创新方面的详细情形,为我们探讨陕西商帮百年长兴的秘密提供了极为难得的制度支撑。正如任乃强先生所评价的那样:“其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败也。”(18)

(一)融资与管理制度创新

当大批陕西商民利用明政府“开中制”政策机遇仓促走上经营道路后,他们面临的困难是巨大的。如何解决这些困难,将决定着他们的命运。

首先是资金短缺。陕西商人是力农积粟、输粮换引走上经商道路的。在“开中制”下,以粮换引,本质上是物物交换,粮盐交易,初期尚可解决经商初期的资金来源问题。但明中叶“叶淇变法”后,停止开中,转向“输银于运司”的以银买引政策,断绝了陕西商人的资金来源,种粟塞上已失去了经济意义,屯垦边关的陕西商人“悉撤业归”,资金来源成为他们亟待解决的大问题。

陕西商人多为农民进城经商,他们的资本原始积累在仓促的情况下并没有舒畅进行。事实上,大多数陕西商人不是因为家中富有,而是因为家中贫困才走上“以商求富”经营道路的。以作为陕商主体的同州府情况看,人们弃农经商不外乎人多地少、生活贫困。《同州府志》曰:“(府境)南阻山,东滨河,中亘沙苑,树而不田,故各属之地,高而碍于耕锄,低者祸于冲崩,穷民苦衣食之不给,富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓宛孔之流,甲于通省,而朝邑富人尤甲一郡焉。”(19)大荔亦如是,“洛渭沙苑之家,恒苦水涨沙壅,贫瘠颇多,东濒黄河……少田可耕,每事贩贾”(20)。韩城、三原多商贾也是基于同样原因,“商贾之利,县北为多,逐末者众,则以地狭人稠故也”(21)。三原“民裕浇漓,究源人多”(22)。

这些说明,陕西商人走上经商道路时,资本存量是窘迫的。而当时中国银行业不发展,融通资金的社会形式尚不充分,人们无法通过社会组织获取资金,加之陕西自明清以来地处边地,形成陕人“目不识官吏”、“宁吏也贾”的价值取向,与官府关系松弛,亦得不到官府资金的有力支持,使得陕西商人走上经商道路时资本来源主要靠“假资亲友”、东挪西凑而成。而陕西商帮所从事的涉远性大宗商品经营,长途贩运数量巨大,耗资甚巨。如川盐贩运:“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐,随销随将可售银两寄厂,辘轳周转以资接济,在厂在途在岸各占一副资本,有三万之金始能行一万金之盐。”(23)又如贩运江南标布,一个标客运销布匹当在数十万匹至数百万匹之间,所需购布款项白银动以数万计,多或数十万两。加之涉远行贾,跨州跨县,周转时间长,资本占用量大,如茶商“康熙四十四年之引,于四十五年秋冬方能运茶于边地”(24);淮盐贩运“株守累月,盘缠罄尽”、“四五年不能周转还乡”(25)。同时,长途贩运、异地购销,资本营运一般采取“驻中间,拴两头”的一手托两家方式,如布商,在三原设总店,在江南棉布产地设驻座庄分号收购布匹,在西北各地设销货庄分号,因此“经营该业者,均需三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时赊期货也”(26)。这种大宗商品长途贩运,资本投入量大,非有大宗资金,不得开办。这说明,陕西商人在经商之初存在着一个资本存量狭小与资本用量巨大之间的矛盾,能否找到解决这一矛盾的办法,对陕商的生存发展有着决定性的意义。在这种情况下,陕西商人发挥历史的创造性,从自身的实际出发,创造出集合千家万户资财、合伙经营、风险共担、利润共享的权责利分明的资本运作方式,这就是以“万金账”为主要标志的合伙股份制的产生。

合伙股份制资本组合方式的基本内容是:

投资人按股份大小投资入股,并将应享有的各种权利以合同形式予以确认,企业的“万金账”便是企业产权的契约形式和合伙股份制的组织制度。万金账即是一本以账簿表现的产权证书,一般为纸心布皮,装潢精美,长期放在柜里,不用不出。以“万金”命名者,盖取商祖范氏“富至巨万”之意。万金账一般载明投资人的股份及其分红与认债的权利和义务。分红是按商定比例分割盈利,也叫破账,一般是两年或三年一次,其算法是将应分之红利总额列为被除数,以股东的成数之和除之,再以除得的商与每位股东的股份相乘,即为其人应分的数字。如生意做赔了,并无利润可言,所有股东风险共担,等于白干,还需将预领的长支如数退还。认债是投资人的风险负担,一般是无限责任,投资人以自己的资本及其财产为债务之担保。这种以“万金账”契约形式所表现出来的股份制已具有有限责任公司的雏形。

明清时期陕西商人的字号、企业大都采取了这种资本组织方式。如陕西渭南县原之坳底村贺达庭是著名的当商,设立当铺三十多处,散布于渭南、临潼、蓝田、咸宁、长安数百里之间,每月必遍历诸处,考察各当经营情况,对于“朴事能任事者于应分盈余外,别出已赀奖之,不少游移,司事者惧且奋”(27)。

晋顺当铺,开于乾隆年间,是由扶风县民范凤鸣出资一千两、由张乃仓领本(即合伙)经营。后来范氏兄弟将资本分做十份,范氏各房相继抽本出伙,其中范凌霄(其子范纯熙)之子七百两,据订立于道光十五年(1835)的《永绝葛藤合同》载:“自从晋顺当开设以来,历年已久,内有范凌霄资本银七百两,作为力一俸,又协人力一俸,与其子纯熙协人力五厘,至今多年,分利已觉不少。”(28)

凤翔府凤翔县监生“白子肇、白映玉于道光十三年(1833)与李映梅共开恒顺合号生理,白子肇、白映玉各出资六百串,李映梅出资三百串,议明三份均分,铺归李映梅一个经理。十五算明,外欠一千八百余串,白子肇、白映玉外欠七百余串,李映梅独认三百余串,白映玉抽本出伙。白子肇将外欠七百余串作本,凭白鹤林眼交李映梅经收,另开恒升丰号生意。仍系李映梅一手经理,写有领约”。(29)这里,李映梅是经理者,在有盈余的时候,既是出资者,又是经营者,属于混合的合伙制。

乾隆年间,凤翔府宝鸡县民何金印与谢姓合伙开烟及花布铺,作为主要股东的谢姓一开始出资三百串,后来又增资七千一百串。开始营运时是何金印等,后来是何文炳、何生生,以他们先后为核心的伙计全权负责经营,未见谢姓干预其具体经营之事。(30)

蒲城县人张凤鸣于嘉庆四年(1799)出资600两在凤翔府东关开设恒益祥钱铺。十八年,同乡钟士贤入铺学习。道光元年(1821),张以年老回乡。临行前盘查铺中存银2000余两,将铺事交给钟士贤掌管,“分食分金”。次年张又追加本银100两,订明每三年将账目寄回蒲城清算。道光十一年(1831),张凤鸣物故。十三年,其子张遵程来铺算账,发现钟账目不实,将其辞退,经调解“令其再接管铺事”。后生意兴旺,经钟之手续开“四美门神局”、“通顺药材店”、“通盛酒店”。道光十八年,钟利用伪造外债、骗取账本等手段,转移了所有店铺资金,张控县府。由于钟士贤等人做得太周密,清查账目后无法找到支持张的证据,而且钟本人在逃,仅资本700两铁证如山,府断钟士贤等人“一本一利偿还”,“庶于不平之中,稍示持平之意”。张家一份偌大的产业遂成伙计囊中物,“未关之前一日,合计所积银钱,不下万金”(31)。

这种“合伙股份制”在康定由户县人举办的“德泰和”茶庄表现得最为完善。

“德泰和”在制度安排上并没有抱残守缺、故步自封,而是根据企业发展需要,不断改革企业的经营管理制度,实行“制度创新”,使企业保持着旺盛的发展能力。到了后来,为了进一步扩大企业资金来源,他们将计名开股制度扩大到每一个职工,将企业职工的花红转化为投资,这种制度是因地制宜的。当时陕西炉客到康定做生意,一般是十年为一个“屯期”,由于交通阻隔,职工的花红银两也很难每年寄往家中。面对这一实际,他们将职工的花红转化为投资,既免去了职工花红保管的不安全性,又将职工的货币转化为资本,为职工带来了增值的效益。这种自我积累式的融资方式,使每一个职工都成为企业的投资人,就更加增强了企业的凝聚力和扩大了资金来源。由于“红转资”的长年累月的积累,原先的投资人就变得模糊了,企业已经从合伙股份制向真正意义上的有限股份制转变。由于股东人数众多,他们便在“陕西西安设总号,专司汇兑红利”,相当于今日之“董事局”,主管企业的全部经营。

企业的“退股”制度也更加灵活和充满了人性化因素。“掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,仍可送遣弟子入号学习继承”。这便保证资金的进退自由,充分保证了投资人的利益和企业资金的连绵不绝。这不能不说是陕西商人精明的人性化制度安排。正由于“各方皆能顾到,故少失败”,而且这套制度又能调动各方的积极性,“人各乐于努力,乐于积存”,才取得了“故其业有兴无败者”的经营业绩。

(二)经营制度的创新

陕西商人登上历史舞台后,面临的第二个问题是信息不通。“商场即战场,信息抵万金。”在瞬息万变的市场经济条件下,能否及时捕捉有利信息并形成迅速反馈机制,是决定企业经营成败、节约交易成本的重要因素。而陕西商人在经商之初,面临这方面的困难同样是巨大的。“经营路远山遥,鞭长莫及。”明清之际陕西商人主要从事涉远性大宗商品批发交易业务,商业经营主要靠服牛格马、肩挑车载。从西安到兰州,沿陕甘间18马站,晓行露宿、鸡声茅店,走18天方可到达。从西安到康定,沿川陕间的48马站,步行70余日,跋涉三千余里,才可到达。所以当时陕商有句商谚:“小伙小伙你甭笑,北山还比南山刁。”从西安到江南贩布,步行数日到龙驹寨,换船入襄阳进长江,到苏州、嘉庆、上海,跋涉千里,数月方能到达。

在这种情况下,陕西商人创造性地实行了“联号制”的企业经营模式。联号制就是企业实行“供产销一条龙”的经营体制,使企业保持着良好的循环态势。“德泰和”的经营体制即最好的说明。“德泰和”的联号由六号组成,打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草等药材与一些草地输出之货,亦发售茶、布、绢、绸等川货于草地;雅州分号采购茶布;成都分号办理汇兑;重庆分号办理炉货出口装运报关等事;上海分号发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物;陕西西安设坐号专司汇兑红息,周转成本之事。各分号统受总号指挥,各号承担相应的经营职能,分工明确,在总号的统一调度下协作运营。其中,康定总号承担着指挥全局的功能。它将雅安分号输送来的茶、布通过锅庄销售到巴塘、果塘的藏区,直至昌都、拉萨;又将从藏区收购的药材与一些草地输出之货发送到雅安、成都、上海的销货分庄进行销售。由于运营资金数量巨大,各号之间资金汇划繁忙,遂于成都专门设“汇划庄”,主管企业资金流转业务,而康定总号的业务又受西安总座庄的制约,企业掌柜遴选、人事安排、资金调配、成本核算、盈利分配均由西安座庄决定。这一体制,既保证了各分号经营上的独立性,可以充分发挥经营的自主性和灵活性,又保证了全局上的统一性,有利于资金的统一调配和节约使用。并且,总号对分号的管理,充满了人性化因素,“每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者常多。总计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,惟查有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息”,同样表现了陕西商人追求长远总体效益的经营思想和不计较眼前利益的市场理念,成为保证“德泰和”六百年经营成功的制度支撑。

(三)人力资源管理制度创新

陕西商人登上历史舞台后的第三个困难是人力资源缺乏。明清时期中国市场结构发生了巨大变化。由于明清政府的休养生息政策,特别是康熙五十六年实行“兹后滋生人丁,永不加赋”政策,中国人口急剧增长起来,从万历年间的1.4亿人增加到道光十一年的4.1亿人。满足4亿多人每天的衣食所需,成为中国商人肩负的繁重任务。这种市场结构的变化,导致中国商业经营结构发生变化。从原先经营奢侈品为主变为经营民生日用品为主,“无非养生送死之具,柴米油盐之需”,并形成“北柴南米,南布北棉”、“吉贝(棉花)千里贩诸北,标布千里贩诸南”的南北商品大规模对流态势。这种商业经营结构的变化,使商人打破了“百里不贩樵,千里不贩籴”的狭小经营方式,而采取大规模涉远行商的经营方式。经营这种民生日用品,面广量大,又得实行购、运、销一条龙经营,企业规模一般都比较大。当时经营布匹的布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右”(32)。经营茶叶的茶店,仅紫阳福音堂茶场“拣茶女工多达上百人,洞河镇拣茶女工多达120至180人”(33);生产水烟的烟坊“雇佣的制烟工人、榨油工人连同全体号伙共约一百至三百人”(34);经营皮货的皮货行“工人多少不一,自数十至数百不等”(35);秦巴山区内的木厢厂“每厂辄用数百人”(36);三原的药材店“用人较多,少则五六十人,多则百余十人以上”(37)。这种大规模的商业经营,个体家庭难以承担,非动员个体家庭以外的经营人手不可。这说明陕西商人在经商之初尚面临着经营耗费人力巨大与商人个体家庭人力资源匮乏的矛盾,如何解决经商业贾的人力资源及其管理问题,成为对陕商生存发展有决定性影响的第三个大问题。

在这种情况下,陕西商人实行的学徒制用人制度,有力保证了企业的人力资源供应,使企业可以获得稳定的人力资源来源,并通过激励制度调动了企业职工的经营积极性。这亦可从“德泰和”得到最好说明。“德泰和”的人力资源管理制度是:“总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勘慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重,二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。”就是说“德泰和”的企业职工,主要来自于乡党联引的学徒,学徒主要是从事杂役并学习商业业务,那些经营业务熟悉、品质优秀持重者,经掌柜遴选方可升为“帮柜”,上柜台料理门市;帮柜经考试合格者,可升为管理账目的“二柜”,二柜只有当在店内存储资金到数千两时,才能升为掌柜。这一套审查、考试、资金保证制度,使员工职责明确,又有发展目标和动力,使每一个员工通过自己的努力可以实现发展的愿望,从精神层面调动了员工的经营积极性。同时,企业内部实行“物质激励制度”,“掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一”。这一分红制度,将员工利益与绩效挂钩,员工在企业职位越高,分红越多,从物质层面刺激了员工的经营积极性。同时,企业内部奖惩分明。对有贡献的员工进行多方关怀,但得连任积有劳绩者,许回坐号休养,照常分红”,而对“伙友有违背号规者,亦即开除”。

这一整套企业经营管理制度的创新,有力保证了“德泰和”经营的发展,使其在康定的五百多年间长兴不衰,资金从最初的1000两,增长到100万两,并长期占据着康定商业的鳌头,成为明清时期陕西商人“闯关西”的一面成功的旗帜。

①张廷玉:《明史》,中华书局1974年版,卷80。

②《明太祖洪武实录》,中华书局1974年版,卷180。

③《明太祖洪武实录》,中华书局1974年版,卷180。

④《明太祖洪武实录》,中华书局1974年版,卷180。

⑤张廷玉:《明史》,中华书局1974年版,卷80,《食货·茶法》。

⑥李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第346页。

⑦杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22-23页。

⑧乾隆《打箭炉志略》,中华书局1977年版,《土俗》,第16页。

⑨贺长龄:《皇朝经世文编》,中华书局1992年版,卷8,第2117页。

⑩贺长龄:《皇朝经世文编》,中华书局1992年版,卷8,第2117页。

(11)杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22页。

(12)徐坷:《清稗内钞》,中华书局1984年版,卷1,第12页。

(13)杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22页。

(14)高济:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(15)李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第364页。

(16)任乃强:《西康札记》,中国藏学出版社2009年版,第117页。

(17)杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第24页。

(18)任乃强:《西康札记》,中国藏学出版社2009年版,第117页。

(19)乾隆《同州府志》,台北成文出版社1972年版,卷2,《风俗》。

(20)卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1972年版,第25页。

(21)民国《韩城县续志》,台北成文出版社1972年版,卷1。

(22)雍正《韩城县志》,台北成文出版社1972年版,卷1。

(23)唐炯:《四川官运盐案类编》,光绪七年成都总局刻本,卷11,第12页。

(24)道光《河州志》,台北成文出版社,1972年版,卷2,《茶马》。

(25)陈子龙等:《明经世文编》,中华书局1962年版,卷7,第447页。

(26)梁庆椿:《湖北棉布调查报告书》,1936年湖北商事调查刊本,第53页。

(27)路德:《柽华馆文集》,光绪七年刻本,卷5,《贺达庭·墓志铭》。

(28)邱煌:《府判录存》,道光年间刻本,卷3。

(29)邱煌:《府判录存》,道光年间刻本,卷2。

(30)刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第393页。

(31)邱煌:《府判录存》,道光年间刻本,卷2。

(32)刘圃田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》,第2辑,第35页。

(33)樊光春等:《紫阳茶叶志》,陕西人民出版社1995年版,第10页。

(34)冯国琛、李思仁:《凤翔陈村镇的生字水烟》,《凤翔文史资料》第3辑,第61-62页。

(35)《陕西西口皮货概况》,《工商通讯》,卷1,第25页。

(36)《佛坪乡土志》,关中丛书本,第19页。

(37)李刚:《陕西商帮史》,陕西:西北大学出版社1997年版,第405页。

一、牛东“炉客”闯关西

户县是陕西壮县,关中有民谣曰“金周至,银户县”。户县牛东乡则是有名的乡镇。相传当年老子李耳牵着青牛经函谷关入陕,到周至楼观台讲经传播道教,走到户县城东的时候青牛产下一牛犊,遂将牛犊留在了此地,这个地方就被称为“牛犊乡”。因该地在户县以东,人们遂将“牛犊”转读为“牛东”,这就是“牛东乡”的由来。而在明代初年,明政府为了牵制川南藏族,实行“召商中茶”的茶马交易政策,从而导致了五百年“川南边茶”的勃兴。大量牛东乡商民在这一政策感召下,纷纷赴康巴草原做生意,形成闯“炉关”(即泸定桥,当年明政府在这里设税关)以西的“闯关西”浪潮,这些在打箭炉以西做生意的陕西商人,被统称为“炉客”,而户县牛东乡则是陕西“炉客”的发祥地,并因此而名垂史册。

“川南五属边茶”是指把四川川南茶区雅安、灌县、名山、邛崃、射洪等五县的茶叶输向康藏,出碉门以换取松潘、西藏番族的马匹。四川南部雅、灌、名、邛、洪五属州县是我国最古老的茶区之一,又与居住在松潘、西藏的藏族地域相连。明初为了以茶易马,在临近藏区的碉门、黎州、雅州设茶马司主持茶马交易,并将这一制度推行于全部川藏边区,“秦蜀之茶,自碉门、雅黎抵甘、乌恩藏五千余里皆用之”①。

最初川南茶户是用茶叶换取藏族的毛缨、茜等物,“商族往来贩鬻,每岁课额所收一万四千余贯”②,明廷认为用茶易毛缨杂物不划算,有乖马政,遂实行官办边茶,由官收官运以交易马匹,“茶株取勘在官,所收之茶,复给官价买之,收贮官库以备易马”③,于是“民不敢私采”、“商旅不行”。这种官办边茶行之不到年余,便碰到困难,一则商茶不行,课款亏累;二则官营边茶,私茶难禁。由于明代边防的重点在西北,因而边茶贸易控制的重点亦在西北,明廷对西南边茶控制不严。洪武二十一年便改变政策,“仍令民间采摘,与羌人交换,如此则非惟民得其便,抑且官课不亏”④。实行边茶商办,政府只是在宏观上控制茶马交易的比例和严禁无引私贩。洪武永乐年间曾规定四川茶引5万道,到隆庆三年因边茶畅销导致腹引停滞,遂裁川茶万余引,额定川茶3万8千引,“以3万引属黎雅,为南路边茶”、“4千引属松潘诸边,为北部边茶”、“3千引留内地”⑤为腹引。

由此可见,明代四川的汉藏边茶基本上是商运商销,没有受到官府太多的限制,而经营四川边茶贸易的“多属陕商”。所以,明朝政府在陕川两省实行的“边茶贸易”政策,为陕西茶商大规模走上贩运边茶的经营道路,并在明代近三百多年间夺得边茶贸易的垄断地位提供了因利乘便的历史机遇。

在历史上,一方面元代以来用兵西征,西藏、青海诸部臣服,元设陕西行都使,管辖包括今天四川雅安、荥经、天全、汉源等处,当时东路阻隔,雅州、黎州官吏上任,皆自西宁、洮州取道西康,官道既通,商人咸至。另一方面,陕西商人宋代便远涉蜀地贩茶到西北换马,而当时“川人不喜经营,尤畏远道,故不能与陕人竞争”⑥。因此明代乃至清代到康藏经营五属边茶的主要是户县、泾阳等地的陕西商人。他们在蜀地又因地域不同而区分为“河南帮”与“河北帮”。河南帮即渭河以南的户县、临潼、蓝田、长安的陕西赴蜀茶商,最多的要数户县人。在户县又以牛东、沙河寨、第五桥等村人为多,故亦称“牛东帮”。河北帮即渭河以北的泾阳、三原、韩城、朝邑等县的陕西赴蜀茶商,其中以泾阳商人为主,其次是三原人。这些陕西赴蜀业茶的商人多在打箭炉从事商贸活动,他们在陕西被通称为“炉客”⑦。打箭炉因诸葛亮征蜀令部将郭达在此造箭而得名。昔日打箭炉仅是一荒凉的小山村,因陕西茶商为接近藏区往往越境贩茶于此,“雅荥天名州县商人领引边茶,皆于炉城设店出售”,而使该地成为汉藏贸易中心。《四川通志》曰:“唯茶商聚于西炉,番众往来交易,以是成为通衢也。”⑧到明末该地已有经营茶业的“锅庄木鸦万千户”。清康熙四十七年造泸定桥,使雅鲁藏布江天堑通途,“军民商贾之车徙负载,咸得安驱疾驶”⑨。康定遂成川康商业中心,“番夷总汇,因山而成,市井辐辏”、“常年交易,不下数千金,俗以小成都名之”⑩。而该城“贸易则操于陕商之手”(11),形成该地商业兴衰以边茶贸易为转移的局面。

当年陕西炉客闯关西,到康定做生意备受艰辛。从西安到康定3千余里,48马站,要走70天方可到达。陕商后裔原甘孜州人大副主任扎西吉村回忆说:“过去在康区流传这么一句话:‘老陕出门一根棍。’传说起初陕西炉客到巴塘都是打工,做木匠、铁匠、银匠等苦力活,受人歧视。当地土司不允许藏人和他们结婚。随着时间推移,陕西炉客通过艰苦奋斗挣了钱,生活得到改善,盖了房子,甚至买了地,使土司改变了看法。特别是有个叫杨宿的户县人,文化程度高,人也聪明,精通藏语,成为当地一流藏汉翻译。一次,清政府让主管巴塘的土司上京朝贺,土司因故派杨宿代表他们进京。杨宿到了京城,递交了一份巴塘情况的详细报告,并单独面见皇帝汇报。皇帝很满意,给主管巴塘的两位土司下了委任状,分别为大营官和二营官,还赏赐了大量金银财宝。两位土司大喜,大营官将自己的100多亩地送给杨宿,排位巴塘第三位的贵族拉宗巴还将自己的女儿嫁给了杨宿的儿子,从此,藏汉不通婚之规定解禁。”

陕商后裔徐叔权回忆说:“当年陕西炉客闯关西,都是关中平原上的贫家小户的先祖‘闯炉关’而发迹的。起先,听闻西藏遍地是黄金,找钱容易,翻山越岭来了。到了打箭炉,才发现不是那么回事,黄金是有,但必须去挖,无资金,不懂矿脉,就熄了这心愿。只好去商铺当个帮工,挣了点钱自己去跑单帮,去成都买了些小百货背到打箭炉来卖。赚了点钱又买些山货到外面去卖,虽说苦些,自己却有了稀微的资本。做小生意吃到利惠,还摸到炉关外康人所需什么生活用品,到内地去进货,尽选对口的,然后请背夫或挑夫运到炉城,又随驮帮(驮运茶叶的牦牛队)出钱运。一两驮随同去炉关外农牧区卖,可以净赚五倍以上的钱。本钱增加了,摸到行情,对口进货,几年下来,买了店铺,当了东家,请了账房先生,派人进货,自己运筹帷幄,再不跋山涉水风餐露宿到关内外跑了,他们就是这样发家的。得意之下回陕西老家,乡里眼红,见穷小子出去,几年间腰缠万贯,颇有衣锦还乡之感。乡里亲朋,有的愿送后生请带去当学徒,有的愿在东家携带下去闯康巴这个关西。东家带一伙人走,自己为陕西家人做点好事也是应该的,而且用家乡人也对自己的生意有个帮衬。这样,一批又一批的陕西人到了打箭炉。从元明时期到民国,康定县一地户县的‘炉客’就达三千多人。这些老陕炉客在康定折多河以南扎堆,联手做茶叶生意,不断延长聚在一处,就形成了康定历史上的‘陕西街’,成为康定一道靓丽的风景线。”

沪河以北为陕西街(常称为老陕街),“陕西客商经营的店铺有百余家”(12),是康定商业最繁华的街区。而聚居在陕西街的茶店就有“八十余家,资金最雄厚的是陕西帮”(13),他们兴增衰减,以大并小,主要的字号有姜公兴、兰荣泰、王长盛、王怡盛、义兴、恒太、聚诚、天增公、恒春、余孚和、夏永昌、黄福元、高泰原、高德泰、李庆发、杨天德、高泰吕、王兴华、彭裕泰、王恒升、王元记、李胜和、王骥成等。这些设在康定的茶庄实际上只是一家号口,在产地则分为几家茶厂。如黄福元,在康定有一家,在天全有福元贞、福元太、福元义三家,都各自设厂办茶,三家所产茶运到康定由代表三家的座庄销售。各家情况相似,不一一列举。

这些在康定由陕商设立的茶庄中,历史悠久、资本较大、具有代表性的商号有:

恒盛合:陕帮中最古老的商号,起初是户县牛东乡一位姓孙的和阳新村一位姓葛的,每人各出白银二百两合资开设的。孙住康定,葛住木里(藏区),极盛时资本约白银二万两左右,历时达六百余年。

利盛公:业药材,甘孜、玉树、邓可等地有分号,极盛时有资本三万两左右白银,历时四百余年。

魁盛隆:业药材、麝香等,极盛时有资本三万两白银,历时三百多年,光绪二十年歇业。

昌义发:业药材,玉树有分号,极盛时有资本四万余两白银,历时二百年,光绪二十五年倒闭。

茂盛福:业药材,木里有分号,极盛时有资本七八万两白银,历时一百八十余年,民国十五年歇业。(14)

这些总店设于康定的陕西茶商,基本上掌握着川康的经济命脉,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中皆为首屈。现在西康商业在陕商之手,殆无不可”(15)。

当年陕西商人闯关西,入蜀中,分为两支,一支以“盐引”作霸盘,牢牢掌控着蜀中的井盐经营权,另一支户县陕商则以川西西康为前哨,爬上“世界屋脊”,用“关中楞娃”的倔劲儿推动着藏汉贸易的发展。那时的户县县东各村,年轻人出去“闯炉关”是一件十分令人敬重的事。炉客在西康跑经营,一般是“十年一蹲子”,即每10年回一趟家(户县),凡是能回家的人,都是至少赚了100两银钱的人。炉客们回乡的方式也很特别,有的人是单人昼伏夜行,有的人则扮成乞丐,将金银打成箔衣穿在破衣夹层。每年春节都有人回到户县,而正月十五过后,又总有一些怀着淘金梦的青年来到牛东乡聚集,又一次踏上了“闯关西”的征程。今人纪孝悌先生写《牛东赋》,记述了这一辉煌的历史过程:“明时清初,藏汉通商,祖辈先人,‘打箭炉’闯,马驮肩挑,步履铿锵,纵横藏区,艰辛绵长,苦心经营,换来曙光,牛东炉客,红极四方,孙氏启明,‘茂盛福’荣,炉客他乡,末忘梓桑,传播文明,交流思想,正月初九,七月初七,康定古会,牛东相同,逢年过节,锣鼓齐鸣,鼓乐同调,融合光照。”

在明代闯关西的陕西炉客中,影响最大、资格最老的要数牛东乡宋村宋家在康定有六百年历史的“德泰和”茶庄。

二、德泰和的经营历史

关于德泰和的经营历史,民国川蜀史地研究专家任乃强先生在《西康札记》中有较为详细的记载:

“德泰和系陕商所创,开设炉城(打箭炉,即后来的康定),已一百余年。号东早已□绝,现在系该号诸掌柜联合经营,大抵皆陕西□(户县)县人也。共设号□六处:打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮、□猁,与一些草地输出物,亦发售茶、布、绢、绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设坐号,专司汇兑红息,周转成本等事。各分号统受总号指挥,分号之大掌柜,统由总号掌柜指派。总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勤慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重。二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一。员司分息后,如肯存积号内,至数千元,乃得升为掌柜,即股东也。分号掌柜每六年一换,但得连任积有劳绩者,许回坐号休养,照常分红。掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,乃可送遣弟子入号学习承继。每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者常多。总计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,唯查有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息。伙友有违背号规者,亦即开除。其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败也。”(16)

德泰和最初为户县“稻务庄一个姓南的,宋村一个姓宋的,每人出白银五百两合资经营,一个住康定,一个住甘孜”,贩卖茶叶和药材,可见是顶股合伙的合伙生意,并且是自东自掌。后来“南、宋年老回陕,号资已有白银二万五六千两……便把号事交给贺经理。订定号规,南、宋各占十分,人员二十分,人银各半分红”,这时经营方式转化为“东西制”,贺经理总掌握,作为高级雇佣人员,只赚作为身工的花红不分红利,是为“水牌掌柜”。由于贺掌柜忠实、能干,“不多年号资增至三万以上……南宋念其功劳大,自愿把原来二十分股各提二分给贺,于是贺亦成了德泰和一个东家”。这是“计名开股”,掌柜由人力股转化为财力股,在陕西叫“订生意”,掌柜亦由“水牌掌柜”转化为“领东掌柜”,以此来调动经营人员的积极性。贺掌柜告老还乡后,号事交给牛东一位姓刘的作掌柜。刘掌柜也忠实有才干,“号资白银增至五、六万两”,当刘掌柜以此提出要改变分配比例为“人六银四”时,损害了东家的利益,三东闻讯赶来康定,一进号门先把刘的“铺盖抛出号外”(说明刘掌柜是个水牌子掌柜,东家可以自由辞退),并指派二柜陈冠群升为大掌柜,管理号事。此人有学识,有才干,“十多年号资增至白银十八万两左右”。到杨益三接手为掌柜时,东家更是信任有加,老东家南甘卿亲笔写了“委托书”,内言“只要你把祖先遗留下这个德泰和招牌顶住,外面一切由你主持,无论怎么做,我们就能放心回陕”,体现了所有权与经营管理权更进一步的分离。(17)“德泰和”几百年来经营的风风雨雨说明,“东西制”比“自东自掌”更有利于企业造就人才,在资金运用上更有灵活性;“领东掌柜”比“水牌掌柜”更能从物质利益上把企业的经济效益与经营人员的积极性挂起钩来,推动企业的发展,这无疑是适应了东西双方相隔千里、交通不便,财东对企业经营鞭长莫及的涉远性经营领域的实际需要,从而保证了经营的顺畅发展。

德泰和主要经营茶叶、麝香、黄金、虫草、贝母、药材、皮张和绸缎,商务在巴塘、德格、甘孜、成都、玉树、昌都、木里、上海、仰光、香港等地都设有分店。货品甚至还远销日本、巴黎。最盛时,资金达到100万两白银,成为陕西炉客在康定的代表。到了民国,经理陈洪涛得到英国某大学授予的商业学博士学衔。直到解放前,德泰和茶庄的老板一直是“西康茶叶贸易公司”的资方代表,在抵制“英茶入藏”的捍卫民族利益的过程中作出过贡献。

三、德泰和的制度创新与经营经验

德泰和在六百年的经营中,为我们展现了陕西商人在经营制度创新方面的详细情形,为我们探讨陕西商帮百年长兴的秘密提供了极为难得的制度支撑。正如任乃强先生所评价的那样:“其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败也。”(18)

(一)融资与管理制度创新

当大批陕西商民利用明政府“开中制”政策机遇仓促走上经营道路后,他们面临的困难是巨大的。如何解决这些困难,将决定着他们的命运。

首先是资金短缺。陕西商人是力农积粟、输粮换引走上经商道路的。在“开中制”下,以粮换引,本质上是物物交换,粮盐交易,初期尚可解决经商初期的资金来源问题。但明中叶“叶淇变法”后,停止开中,转向“输银于运司”的以银买引政策,断绝了陕西商人的资金来源,种粟塞上已失去了经济意义,屯垦边关的陕西商人“悉撤业归”,资金来源成为他们亟待解决的大问题。

陕西商人多为农民进城经商,他们的资本原始积累在仓促的情况下并没有舒畅进行。事实上,大多数陕西商人不是因为家中富有,而是因为家中贫困才走上“以商求富”经营道路的。以作为陕商主体的同州府情况看,人们弃农经商不外乎人多地少、生活贫困。《同州府志》曰:“(府境)南阻山,东滨河,中亘沙苑,树而不田,故各属之地,高而碍于耕锄,低者祸于冲崩,穷民苦衣食之不给,富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓宛孔之流,甲于通省,而朝邑富人尤甲一郡焉。”(19)大荔亦如是,“洛渭沙苑之家,恒苦水涨沙壅,贫瘠颇多,东濒黄河……少田可耕,每事贩贾”(20)。韩城、三原多商贾也是基于同样原因,“商贾之利,县北为多,逐末者众,则以地狭人稠故也”(21)。三原“民裕浇漓,究源人多”(22)。

这些说明,陕西商人走上经商道路时,资本存量是窘迫的。而当时中国银行业不发展,融通资金的社会形式尚不充分,人们无法通过社会组织获取资金,加之陕西自明清以来地处边地,形成陕人“目不识官吏”、“宁吏也贾”的价值取向,与官府关系松弛,亦得不到官府资金的有力支持,使得陕西商人走上经商道路时资本来源主要靠“假资亲友”、东挪西凑而成。而陕西商帮所从事的涉远性大宗商品经营,长途贩运数量巨大,耗资甚巨。如川盐贩运:“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐,随销随将可售银两寄厂,辘轳周转以资接济,在厂在途在岸各占一副资本,有三万之金始能行一万金之盐。”(23)又如贩运江南标布,一个标客运销布匹当在数十万匹至数百万匹之间,所需购布款项白银动以数万计,多或数十万两。加之涉远行贾,跨州跨县,周转时间长,资本占用量大,如茶商“康熙四十四年之引,于四十五年秋冬方能运茶于边地”(24);淮盐贩运“株守累月,盘缠罄尽”、“四五年不能周转还乡”(25)。同时,长途贩运、异地购销,资本营运一般采取“驻中间,拴两头”的一手托两家方式,如布商,在三原设总店,在江南棉布产地设驻座庄分号收购布匹,在西北各地设销货庄分号,因此“经营该业者,均需三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时赊期货也”(26)。这种大宗商品长途贩运,资本投入量大,非有大宗资金,不得开办。这说明,陕西商人在经商之初存在着一个资本存量狭小与资本用量巨大之间的矛盾,能否找到解决这一矛盾的办法,对陕商的生存发展有着决定性的意义。在这种情况下,陕西商人发挥历史的创造性,从自身的实际出发,创造出集合千家万户资财、合伙经营、风险共担、利润共享的权责利分明的资本运作方式,这就是以“万金账”为主要标志的合伙股份制的产生。

合伙股份制资本组合方式的基本内容是:

投资人按股份大小投资入股,并将应享有的各种权利以合同形式予以确认,企业的“万金账”便是企业产权的契约形式和合伙股份制的组织制度。万金账即是一本以账簿表现的产权证书,一般为纸心布皮,装潢精美,长期放在柜里,不用不出。以“万金”命名者,盖取商祖范氏“富至巨万”之意。万金账一般载明投资人的股份及其分红与认债的权利和义务。分红是按商定比例分割盈利,也叫破账,一般是两年或三年一次,其算法是将应分之红利总额列为被除数,以股东的成数之和除之,再以除得的商与每位股东的股份相乘,即为其人应分的数字。如生意做赔了,并无利润可言,所有股东风险共担,等于白干,还需将预领的长支如数退还。认债是投资人的风险负担,一般是无限责任,投资人以自己的资本及其财产为债务之担保。这种以“万金账”契约形式所表现出来的股份制已具有有限责任公司的雏形。

明清时期陕西商人的字号、企业大都采取了这种资本组织方式。如陕西渭南县原之坳底村贺达庭是著名的当商,设立当铺三十多处,散布于渭南、临潼、蓝田、咸宁、长安数百里之间,每月必遍历诸处,考察各当经营情况,对于“朴事能任事者于应分盈余外,别出已赀奖之,不少游移,司事者惧且奋”(27)。

晋顺当铺,开于乾隆年间,是由扶风县民范凤鸣出资一千两、由张乃仓领本(即合伙)经营。后来范氏兄弟将资本分做十份,范氏各房相继抽本出伙,其中范凌霄(其子范纯熙)之子七百两,据订立于道光十五年(1835)的《永绝葛藤合同》载:“自从晋顺当开设以来,历年已久,内有范凌霄资本银七百两,作为力一俸,又协人力一俸,与其子纯熙协人力五厘,至今多年,分利已觉不少。”(28)

凤翔府凤翔县监生“白子肇、白映玉于道光十三年(1833)与李映梅共开恒顺合号生理,白子肇、白映玉各出资六百串,李映梅出资三百串,议明三份均分,铺归李映梅一个经理。十五算明,外欠一千八百余串,白子肇、白映玉外欠七百余串,李映梅独认三百余串,白映玉抽本出伙。白子肇将外欠七百余串作本,凭白鹤林眼交李映梅经收,另开恒升丰号生意。仍系李映梅一手经理,写有领约”。(29)这里,李映梅是经理者,在有盈余的时候,既是出资者,又是经营者,属于混合的合伙制。

乾隆年间,凤翔府宝鸡县民何金印与谢姓合伙开烟及花布铺,作为主要股东的谢姓一开始出资三百串,后来又增资七千一百串。开始营运时是何金印等,后来是何文炳、何生生,以他们先后为核心的伙计全权负责经营,未见谢姓干预其具体经营之事。(30)

蒲城县人张凤鸣于嘉庆四年(1799)出资600两在凤翔府东关开设恒益祥钱铺。十八年,同乡钟士贤入铺学习。道光元年(1821),张以年老回乡。临行前盘查铺中存银2000余两,将铺事交给钟士贤掌管,“分食分金”。次年张又追加本银100两,订明每三年将账目寄回蒲城清算。道光十一年(1831),张凤鸣物故。十三年,其子张遵程来铺算账,发现钟账目不实,将其辞退,经调解“令其再接管铺事”。后生意兴旺,经钟之手续开“四美门神局”、“通顺药材店”、“通盛酒店”。道光十八年,钟利用伪造外债、骗取账本等手段,转移了所有店铺资金,张控县府。由于钟士贤等人做得太周密,清查账目后无法找到支持张的证据,而且钟本人在逃,仅资本700两铁证如山,府断钟士贤等人“一本一利偿还”,“庶于不平之中,稍示持平之意”。张家一份偌大的产业遂成伙计囊中物,“未关之前一日,合计所积银钱,不下万金”(31)。

这种“合伙股份制”在康定由户县人举办的“德泰和”茶庄表现得最为完善。

“德泰和”在制度安排上并没有抱残守缺、故步自封,而是根据企业发展需要,不断改革企业的经营管理制度,实行“制度创新”,使企业保持着旺盛的发展能力。到了后来,为了进一步扩大企业资金来源,他们将计名开股制度扩大到每一个职工,将企业职工的花红转化为投资,这种制度是因地制宜的。当时陕西炉客到康定做生意,一般是十年为一个“屯期”,由于交通阻隔,职工的花红银两也很难每年寄往家中。面对这一实际,他们将职工的花红转化为投资,既免去了职工花红保管的不安全性,又将职工的货币转化为资本,为职工带来了增值的效益。这种自我积累式的融资方式,使每一个职工都成为企业的投资人,就更加增强了企业的凝聚力和扩大了资金来源。由于“红转资”的长年累月的积累,原先的投资人就变得模糊了,企业已经从合伙股份制向真正意义上的有限股份制转变。由于股东人数众多,他们便在“陕西西安设总号,专司汇兑红利”,相当于今日之“董事局”,主管企业的全部经营。

企业的“退股”制度也更加灵活和充满了人性化因素。“掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,仍可送遣弟子入号学习继承”。这便保证资金的进退自由,充分保证了投资人的利益和企业资金的连绵不绝。这不能不说是陕西商人精明的人性化制度安排。正由于“各方皆能顾到,故少失败”,而且这套制度又能调动各方的积极性,“人各乐于努力,乐于积存”,才取得了“故其业有兴无败者”的经营业绩。

(二)经营制度的创新

陕西商人登上历史舞台后,面临的第二个问题是信息不通。“商场即战场,信息抵万金。”在瞬息万变的市场经济条件下,能否及时捕捉有利信息并形成迅速反馈机制,是决定企业经营成败、节约交易成本的重要因素。而陕西商人在经商之初,面临这方面的困难同样是巨大的。“经营路远山遥,鞭长莫及。”明清之际陕西商人主要从事涉远性大宗商品批发交易业务,商业经营主要靠服牛格马、肩挑车载。从西安到兰州,沿陕甘间18马站,晓行露宿、鸡声茅店,走18天方可到达。从西安到康定,沿川陕间的48马站,步行70余日,跋涉三千余里,才可到达。所以当时陕商有句商谚:“小伙小伙你甭笑,北山还比南山刁。”从西安到江南贩布,步行数日到龙驹寨,换船入襄阳进长江,到苏州、嘉庆、上海,跋涉千里,数月方能到达。

在这种情况下,陕西商人创造性地实行了“联号制”的企业经营模式。联号制就是企业实行“供产销一条龙”的经营体制,使企业保持着良好的循环态势。“德泰和”的经营体制即最好的说明。“德泰和”的联号由六号组成,打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草等药材与一些草地输出之货,亦发售茶、布、绢、绸等川货于草地;雅州分号采购茶布;成都分号办理汇兑;重庆分号办理炉货出口装运报关等事;上海分号发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物;陕西西安设坐号专司汇兑红息,周转成本之事。各分号统受总号指挥,各号承担相应的经营职能,分工明确,在总号的统一调度下协作运营。其中,康定总号承担着指挥全局的功能。它将雅安分号输送来的茶、布通过锅庄销售到巴塘、果塘的藏区,直至昌都、拉萨;又将从藏区收购的药材与一些草地输出之货发送到雅安、成都、上海的销货分庄进行销售。由于运营资金数量巨大,各号之间资金汇划繁忙,遂于成都专门设“汇划庄”,主管企业资金流转业务,而康定总号的业务又受西安总座庄的制约,企业掌柜遴选、人事安排、资金调配、成本核算、盈利分配均由西安座庄决定。这一体制,既保证了各分号经营上的独立性,可以充分发挥经营的自主性和灵活性,又保证了全局上的统一性,有利于资金的统一调配和节约使用。并且,总号对分号的管理,充满了人性化因素,“每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者常多。总计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,惟查有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息”,同样表现了陕西商人追求长远总体效益的经营思想和不计较眼前利益的市场理念,成为保证“德泰和”六百年经营成功的制度支撑。

(三)人力资源管理制度创新

陕西商人登上历史舞台后的第三个困难是人力资源缺乏。明清时期中国市场结构发生了巨大变化。由于明清政府的休养生息政策,特别是康熙五十六年实行“兹后滋生人丁,永不加赋”政策,中国人口急剧增长起来,从万历年间的1.4亿人增加到道光十一年的4.1亿人。满足4亿多人每天的衣食所需,成为中国商人肩负的繁重任务。这种市场结构的变化,导致中国商业经营结构发生变化。从原先经营奢侈品为主变为经营民生日用品为主,“无非养生送死之具,柴米油盐之需”,并形成“北柴南米,南布北棉”、“吉贝(棉花)千里贩诸北,标布千里贩诸南”的南北商品大规模对流态势。这种商业经营结构的变化,使商人打破了“百里不贩樵,千里不贩籴”的狭小经营方式,而采取大规模涉远行商的经营方式。经营这种民生日用品,面广量大,又得实行购、运、销一条龙经营,企业规模一般都比较大。当时经营布匹的布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右”(32)。经营茶叶的茶店,仅紫阳福音堂茶场“拣茶女工多达上百人,洞河镇拣茶女工多达120至180人”(33);生产水烟的烟坊“雇佣的制烟工人、榨油工人连同全体号伙共约一百至三百人”(34);经营皮货的皮货行“工人多少不一,自数十至数百不等”(35);秦巴山区内的木厢厂“每厂辄用数百人”(36);三原的药材店“用人较多,少则五六十人,多则百余十人以上”(37)。这种大规模的商业经营,个体家庭难以承担,非动员个体家庭以外的经营人手不可。这说明陕西商人在经商之初尚面临着经营耗费人力巨大与商人个体家庭人力资源匮乏的矛盾,如何解决经商业贾的人力资源及其管理问题,成为对陕商生存发展有决定性影响的第三个大问题。

在这种情况下,陕西商人实行的学徒制用人制度,有力保证了企业的人力资源供应,使企业可以获得稳定的人力资源来源,并通过激励制度调动了企业职工的经营积极性。这亦可从“德泰和”得到最好说明。“德泰和”的人力资源管理制度是:“总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勘慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重,二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。”就是说“德泰和”的企业职工,主要来自于乡党联引的学徒,学徒主要是从事杂役并学习商业业务,那些经营业务熟悉、品质优秀持重者,经掌柜遴选方可升为“帮柜”,上柜台料理门市;帮柜经考试合格者,可升为管理账目的“二柜”,二柜只有当在店内存储资金到数千两时,才能升为掌柜。这一套审查、考试、资金保证制度,使员工职责明确,又有发展目标和动力,使每一个员工通过自己的努力可以实现发展的愿望,从精神层面调动了员工的经营积极性。同时,企业内部实行“物质激励制度”,“掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一”。这一分红制度,将员工利益与绩效挂钩,员工在企业职位越高,分红越多,从物质层面刺激了员工的经营积极性。同时,企业内部奖惩分明。对有贡献的员工进行多方关怀,但得连任积有劳绩者,许回坐号休养,照常分红”,而对“伙友有违背号规者,亦即开除”。

这一整套企业经营管理制度的创新,有力保证了“德泰和”经营的发展,使其在康定的五百多年间长兴不衰,资金从最初的1000两,增长到100万两,并长期占据着康定商业的鳌头,成为明清时期陕西商人“闯关西”的一面成功的旗帜。

①张廷玉:《明史》,中华书局1974年版,卷80。

②《明太祖洪武实录》,中华书局1974年版,卷180。

③《明太祖洪武实录》,中华书局1974年版,卷180。

④《明太祖洪武实录》,中华书局1974年版,卷180。

⑤张廷玉:《明史》,中华书局1974年版,卷80,《食货·茶法》。

⑥李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第346页。

⑦杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22-23页。

⑧乾隆《打箭炉志略》,中华书局1977年版,《土俗》,第16页。

⑨贺长龄:《皇朝经世文编》,中华书局1992年版,卷8,第2117页。

⑩贺长龄:《皇朝经世文编》,中华书局1992年版,卷8,第2117页。

(11)杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22页。

(12)徐坷:《清稗内钞》,中华书局1984年版,卷1,第12页。

(13)杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22页。

(14)高济:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(15)李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第364页。

(16)任乃强:《西康札记》,中国藏学出版社2009年版,第117页。

(17)杨益三:《陕西沪客在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第24页。

(18)任乃强:《西康札记》,中国藏学出版社2009年版,第117页。

(19)乾隆《同州府志》,台北成文出版社1972年版,卷2,《风俗》。

(20)卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1972年版,第25页。

(21)民国《韩城县续志》,台北成文出版社1972年版,卷1。

(22)雍正《韩城县志》,台北成文出版社1972年版,卷1。

(23)唐炯:《四川官运盐案类编》,光绪七年成都总局刻本,卷11,第12页。

(24)道光《河州志》,台北成文出版社,1972年版,卷2,《茶马》。

(25)陈子龙等:《明经世文编》,中华书局1962年版,卷7,第447页。

(26)梁庆椿:《湖北棉布调查报告书》,1936年湖北商事调查刊本,第53页。

(27)路德:《柽华馆文集》,光绪七年刻本,卷5,《贺达庭·墓志铭》。

(28)邱煌:《府判录存》,道光年间刻本,卷3。

(29)邱煌:《府判录存》,道光年间刻本,卷2。

(30)刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第393页。

(31)邱煌:《府判录存》,道光年间刻本,卷2。

(32)刘圃田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》,第2辑,第35页。

(33)樊光春等:《紫阳茶叶志》,陕西人民出版社1995年版,第10页。

(34)冯国琛、李思仁:《凤翔陈村镇的生字水烟》,《凤翔文史资料》第3辑,第61-62页。

(35)《陕西西口皮货概况》,《工商通讯》,卷1,第25页。

(36)《佛坪乡土志》,关中丛书本,第19页。

(37)李刚:《陕西商帮史》,陕西:西北大学出版社1997年版,第405页。