陕商故事

明代康定“德泰和”财东户县商人——南甘卿

康定六百年老店“德泰和”是由户县牛东乡宋村宋家与稻务村南家合资兴办的康定最大的陕帮茶庄。在“德泰和”的发展过程中,南家南甘卿起过中流砥柱的作用,是“德泰和”的中兴之臣,表现了陕西“炉客”的优良品质。

一、陕西“炉客”在康定

在明朝初年,陕西有不小的“闯关西”(到康定做生意)浪潮。大量陕西商民互相联引,主要是户县牛东乡和渭北各县如泾阳、渭南、蓝田等地的商人,他们翻山越岭,步行70天才能走到康定,然后聚集在康定上桥街到下桥街中间的陕西街,从事转口贸易。他们将雅安压制的茶叶、从成都贩来的布匹背运到康定,又将在康巴草原收购的麝香、虫草、贝母、羊毛、皮张运到成都、重庆、沙市、武汉、上海等地出售。由于陕西“炉客”刻苦学习藏语,尊重藏族人民的宗教信仰和风俗习惯,加上经营方式灵活多样,又讲信用,因而在藏民中赢得了很高的声誉,受到兄弟民族各界的欢迎和信任。康定人将他们聚集的街道称为“老陕街”,称陕西商人为“老陕”,藏语叫“充本”。民国十六年曾对康定作过调查,汉族人口为4800人,陕西人占多数,除户县人外,还有泾阳、长安等地人。仅泸河西岸就有户县商号40余家。

在茫茫的康巴草原上做生意是极艰辛的,要克服常人不能想象的困难。以茶叶为例。茶叶由陕西“泾阳帮”在四川雅安收购并加工后,卖给户县“炉客”,每年达4000驮(每驮4包,每包重60斤)。从雅安雇人背茶到康定要150里路,步行15天,途中要翻越海拔3800公尺的丞相岭大雪山,山中晴朗日少,雪日多,迷雾纷飞,疑非人间。每逢冬春之际,冰雪碍途,道陷路滑,单身行走已十分艰难,而茶店雇募的背茶人,叫“茶背子”,他们基本上都是陕西去的伙计,有人记述这些陕西背茶的伙计是:一人一次能背200斤重的茶叶,几乎是两匹骡马的负重量。常言说:“人比人气死人,马比骡子驮不成。”原意是说,论驮的话,马根本不是骡子的对手,但这些背茶的背夫居然将善驮的骡子比了下去。这些背夫不仅要背茶叶,每个人自己还要带一个干粮袋。他们从四川的油津(现新津)出发,翻过二郎山海拔4000多米的山口到康定。路上这些背夫要双脚走过邛州(今邛崃县)、百丈关、名山、雅州(今雅安县),再过荥经,翻二郎山,过泸定桥,整整需15天才能走完这900多里山路。比那些辛苦的背夫更早,各商号的人员早就守在城外,抢购好不容易背来的茶叶。一等到背夫们到来,就跑上去拉住他们,领他们到店里下背子,看条子验货,然后就付钱给他们。要是去得晚一点,货物就会被别的商家接走。

那些背夫卸下背上负了整整半个月的重负,交了货物,终于领到了钱,然后就在路边拣三块石头架起背来的锅,烧水打茶喝。喝一口茶,吞一口他们自己带来的粑粑吃。那粑粑厚厚的,又硬,掰都掰不动,不在茶水里泡软了就根本吃不成。他们就这样一二十个人聚作一群打茶吃饭。所有人的背脊全烂了,就像骡马被鞍子把皮肉磨烂了一样。待吃过粑粑喝过茶,他们就一对一对站起来,相互作揖道歉,把丑话说在前头,要对方不要多心,然后其中一个就趴在地上,另一个就用喝过的茶叶搓抹趴着那个人的烂掉的脊背,把烂了的皮肉都抹掉,最后敷上一些大烟烟灰,用来止血封口。背夫们一个个疼得像挨刀的猪一样嚎叫。①

每年翻越雪山都有倒下的,跌下山崖的,掉进雪窟里去的,甚至有被大风吹死的。康定城外有个万人坑,山门的对联上写着:“满眼蓬蒿游子泪,一盂麦饭故乡情。”一看便知是关中乡音,这里不知埋葬了多少陕西茶商伙计和背茶人的尸骨,让人望之酸鼻。②

这些茶叶、布匹在康定的商号缝包整理后,再由陕帮字号雇用马帮、牦牛驮上货物或自己背上货物翻山越岭、风餐露宿,深入到巴塘、果塘和昌都的牧区进行交易。所以,现在巴塘、果塘、昌都、拉萨都有陕西人的后裔。除康定以外,青海省玉树、云南省丽水也有户县“炉客”的商号分支或采购、转运人员。

进藏区做生意也不容易,首先是语言不通。陕西商人为了生意红火,善用心思。他们想到入乡随俗,要到关外做生意,要同藏族同胞做买卖,不懂康话(过去的康巴藏话,通称康话)是行不通的。陕西商人先是请汉藏话两通的“通司”教习,为了在陕帮中普及康话,还专门编写了藏汉语对照的《藏语读本》,如“天叫朗,地叫洒,驴子站乃马叫打”、“天叫郎,地叫撒,酥油芒,盐巴查,驴子固儿,马叫打,吃饭叫做撒马撒”之类,人人背诵,在买卖时应对实习。老陕多数都通康话,才打通了汉藏贸易的通道。

陕西“炉客”在康定的活动留下了许多可歌可泣的事迹。巴塘城外有一座“充本山”,“充本”是藏语“老陕商人”的发音,用汉语表达就是“陕商之山”。据传当年有一位姓张的陕西商人拉着牦牛在这座山里贩运茶叶,由于路途寂寞,便唱一首歌谣叫《行路难》,歌声委婉而动听,人们广为传唱。后来一场雪崩,这位陕西商人遇难。当地人为了纪念他,便把这座山命名为“陕商之山”,用一座山来纪念陕西商人的丰功伟绩。

在巴塘和炉霍县流传着这样一个传说。一个陕西商人,因长年回不了家,就让一个回家的同乡给家里捎了5块银圆和6幅画。捎东西的人怎么都看不懂画,但陕西商人的妻子知道其中的含义:第一幅画了7只鸭,意为“妻呀——”;第二幅画了一只鹅拉一头死去的大象,意为“想死我(陕西方言发音e)了”;第三幅画了一个人向一间房子里走,意为“有人回去了”:第四幅画了5只苍蝇在一个手掌上,意为“捎了5块银圆”;第五幅画了缀满鲜花的草木,意为“到了春暖花开时”;第六幅画了一位手拿一把旧伞的人往家里走,意为“老陕(伞谐音)回家了”。

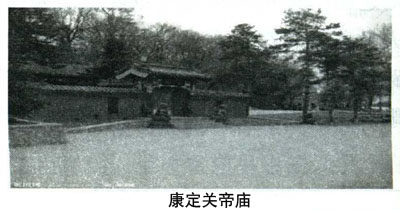

清乾嘉年间,旅康的陕西商人为了推进他们的商贸事业,集资修了秦晋会馆,又叫关帝庙,供奉关羽,及协侍关平、周仓。关帝庙在今康定县文化馆址上。关帝庙修成,炉城老陕帮人人脸上有彩,崇奉关帝义薄云天,讲求信义,团聚陕人晋人,好在这多民族杂居之地安身立命。关帝庙修得金碧辉煌,“关帝庙”三个金字竖匾,立于大门顶,十余台阶旁一对石狮蹲于台旁,入门厅青砖嵌就的院落,洁净悦人。院坝上方两边大约一米宽的台阶,即入大殿,关公坐殿上方,两旁一为黑脸周仓巍然屹立,一为关平儒雅侍于左旁。大殿内16根红圆柱顶起雄伟大殿。大殿两旁有约五丈高的八角亭,五彩雕饰,殿前双斗铁旗杆,金龙抱柱高入云霄。门厅顶上乃万年戏台,戏台顶斗拱螺旋相嵌,台前罩柱镶持,前沿一排木雕戏剧人物,皆着色彩,惟妙惟肖。在戏台上观大殿,翡翠琉璃筒瓦耀然,殿屋脊中有铁塔压顶,确为壮观。大殿前院坝两旁,一楼一底耳房相接,楼上观戏,楼下储物。在打箭炉城众寺庙中,它算是有特色而宏大的庙宇之一,人们又叫这个地方“陕西馆”。

在巴塘县也有一条老陕街。巴塘的陕西客商和川、滇客商联合成立了三省商会“财神会”,以陕西客商为主。“财神会”于乾隆二十九年(1764)筹资建起川陕滇会馆,也叫关帝庙,内有关羽、周仓、关平等塑像。会员凑钱放贷,利钱作为商会活动费用。每年农历3月15日,正值青黄不接时举行庙会,会员的小男孩可以免费吃3天“九大碗”,都是平时在家里吃不到的菜肴。这是孩子们一年最高兴的时候。

陕西炉客到康定后,带来了许多陕西的文化,其中影响最大的是“老陕鼓”。鼓面比八仙桌面还大,上面可以坐10个人,厚三四十公分。鼓谱有20多节,叫十样景。每年春节时,炉客们就敲打起来,钹、锣齐鸣,震天动地,满城的人都来看热闹。敲鼓的同时,还要踩高跷、走船灯(即旱船)、跑马灯(即旱马)。

解放前,商号“德茂源”东家韩利川,人称“韩八爷”,在陕帮中很有威信,他每年出面组织大家敲“老陕鼓”,而且自己掌棰。解放后,他敲不动了,户县炉客徐柏荣、徐柏荣的大儿子徐志昌、二儿子徐志权先后接过鼓槌。现在徐志昌的大儿子徐继洲开始学掌棰。如今参加老陕鼓表演的不仅是老陕,还有四川人及藏族、回族人。老陕鼓已成为康定的一个艺术项目。有人称老陕鼓为“闹山鼓”。“老陕鼓”本是户县炉客从户县带来的。

陕西炉客把户县的一些风俗带进了康定。康定古会的日期与户县牛东乡古会日期完全相同,如正月初九为“上九会”、三月初三为“娘娘婆会”、七月初七为“亲友会”等。

康定老陕街的除夕春节活动别有风味。除夕时,老陕街上各个商号挂上喜气的宫灯、元宝灯,户户贴出大红金字的吉庆对联。年饭前,大户巨贾家摆开香案、供品,东家率本商号所有人执香上叩苍天,再拜财神、关公,三拜叩毕,放响鞭炮。然后分等次入座,东家同学徒、业事先生共进“九大碗席”吃辞年饭,吃毕,东家一一发给红包。入夜,在厅堂大火盆内架起堆尖枫炭,称为财神火。财神火要求架好炭,力求空心火旺,求个吉利,预示来年生意兴旺。若学徒没有把火烧旺,东家或二柜(副经理)就说“人要忠心,火要空心”,借机训导学徒。这晚,东家必把会操二胡、板胡的职员叫来操琴,让与会者唱起秦腔或京戏辞岁。到了上九和元宵节时,老陕街上的大户巨贾要组织“社火”,掌柜、徒弟上街演出老陕鼓、高跷、走马灯、船灯,到官府、公口、码头拜年,给炉城春节增加了喜庆。③

康定老陕街上这些“老炉客”,兴了又亡,亡了又兴,一代又一代艰难地开辟着汉藏贸易的道路,为边地建设和民族团结作出了不可磨灭的贡献。其中的佼佼者,就是在康定素负盛名的百年老店“德泰和”。德泰和是由户县牛东乡宋村宋家与县北稻务村的南景山等人合办的。最盛时资金18万两,店员80多人,年营业额约20万两白银,流动资金100多万。这期间,南家的南甘卿则起了中流砥柱的作用。

二、南甘卿的经营事迹

南甘卿的经营事迹在《南甘卿墓志铭》中有较详细的记载:

“公讳带常,字甘卿……西康商业,乃祖与宋氏同设。号长蔑祖幼东,谋覆商业,公约宋公星夜抵号,遴选忠实经理,世业将坠,又睹复兴。后因时局运来倒闭警耗,时东伙意见分歧,辄起纠葛。公复决议重来整顿,令嗣应试南都,函电谏阻,已抵康矣。维持布置,并增基金,一切营业用人,出入债务,无不条理井然。”④

“德泰和”发展过程中,几次大的危机都是在南甘卿的主持下化险为夷。一次,应该是刘掌柜欲改变人银分配比例,颠覆东家的主导地位。事关企业发展大局,南甘卿与宋东家星夜兼程,奔走千余里,到康定后,将刘掌柜的铺盖扔到门外,在南甘卿的建议下,遴选了忠诚可靠的陈掌柜,接替了刘掌柜的职务,企业的发展才又走上了正轨。这与杨益三先生在《陕西炉客在康定》一文中所记述的事件完全一致,⑤说明是不争的事实,南甘卿在其中确实起了极为重要的作用,显现了他遇事果断、敢于拍板的干练的经营作风。

再一次,应该是宋家少东家主持店务的那一时期,一方面因为少东家生活奢侈,要娶个小老婆,“四处托人寻找美人,大办旅席,花费八千多元,写了一万元汇票要重庆付款”,弄得企业阴沉沉的,很快就要倒闭歇业。另一方面,时局动荡,英商的印度锡兰茶得到清政府的批准可以销售藏区,大有替代“汉茶”的趋势,“汉茶”在藏区的销售锐减到不到一半,企业经营岌岌可危,东伙意见分歧,摇摇欲坠。在此关乎企业命运的关键时刻,南甘卿又一次不顾年迈,挺身而起,赴康定力挽狂澜。当时他儿子在南京应试,去电劝阻,而他已经到了康定。到康定后,他大刀阔斧地对企业进行整顿,重新调整企业布局,通过奔走土司官衙,准许“汉茶”与“英茶”各半在藏区销售,稳住了“汉茶”的市场份额,这就是康藏历史上的“和茶”。然后派伙计深入藏区牧民家里,宣传“汉茶”的优点,激发藏区民众的爱国情绪,联合起来一致对外,并联合其他陕商,商量对策,选派义士赴京到总理各国事务衙门告状,终于获得成功,清廷于1905年下令停止英茶在康巴地区的销售,取得了汉茶对英茶竞争的胜利。另一方面,抓住有利时机,扩大企业经营,增加基金,“一切营业用人,出入债务,无不条理井然”,使德泰和又一次化险为夷,走上了继续发展的道路。充分表现了陕西商人强毅果敢、不畏强暴的英勇气概和大智大勇、有勇有谋的经营艺术。

在南甘卿的主持下,德泰和还形成了许多成功的经营经验。比如,康定距离巴塘、果塘之间山林阻隔,消息传递不便。德泰和“有庞村一个姓贺的学徒,得了一匹好马,往来康定、甘孜传送消息,兼运重要货物,此马在号十余年,往来次数不计其数……因有此马,号上消息比较灵通,生意蒸蒸日上,后来这匹马老死在康定,全号长幼十多人送葬,埋在子耳坡,表其功劳”⑥。

旅居西康边地的陕西茶商基本上都是世代罔替,只要不人亡绝产,即可世代经营。因此有的祖孙几代皆有人在炉经商,在户县牛东乡附近经常有老一辈人称其为二炉客家、三炉客家、八炉客家,他们“一般都是十六七岁出门。拜别父母,中年回家娶妻,还须别妻,一去就是十几年,乃至二三十年,一般都落叶归根,老年衣锦还乡,为其后辈树立求富榜样”⑦。这些客居异乡的陕西茶商大多能够秉承秦人安朴素、服食简约的风俗传统,生活俭朴,以把大部分资本节省下来转化为再投资。如“德泰和”茶号其经理杨益三,曾陪少东家去上海分店视察业务,沿途车票、旅馆、吃饭“总共用去二十五元多钱”,亦觉得“实在心疼得很”⑧,反映了当年旅康陕商节俭成裘的经营作风。

但在资本积累上他们却十分大方。恒盛合“创业时资本才区区400两,到最盛时“资本约白银二万两”,是原始投资的50倍。德泰和定有《号规》,“年终结算一次,不管赚钱多少,先提一半作为号上积金”,使资本像滚雪球一般愈滚愈大,从原始投资的1000两银子增加到最盛时的20万两,流动资金100万两,到清末一次提出资金3万两,开设了“聚成茶号”和“裕泰隆绸缎店”,有力促进了经营的发展⑨。

老炉客南甘卿身上所体现的陕商精神,是他留给我们最好的历史遗产。

①高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第115页。

②《西康雅安边茶业概观》,《中农月刊》,第3卷,第8期。

③金石:《户县的炉客》,《西安晚报》,2009年5月30日。

④何炳武:《户县碑石》,三秦出版社2005年版,第588页。

⑤杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第22页。

⑥杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第24页。

⑦李举山:《户县牛东附近各村在炉从事商业概况》见《户县文史资料》第3辑,第123页。

⑧杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第24页。

⑨杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第29页。

一、陕西“炉客”在康定

在明朝初年,陕西有不小的“闯关西”(到康定做生意)浪潮。大量陕西商民互相联引,主要是户县牛东乡和渭北各县如泾阳、渭南、蓝田等地的商人,他们翻山越岭,步行70天才能走到康定,然后聚集在康定上桥街到下桥街中间的陕西街,从事转口贸易。他们将雅安压制的茶叶、从成都贩来的布匹背运到康定,又将在康巴草原收购的麝香、虫草、贝母、羊毛、皮张运到成都、重庆、沙市、武汉、上海等地出售。由于陕西“炉客”刻苦学习藏语,尊重藏族人民的宗教信仰和风俗习惯,加上经营方式灵活多样,又讲信用,因而在藏民中赢得了很高的声誉,受到兄弟民族各界的欢迎和信任。康定人将他们聚集的街道称为“老陕街”,称陕西商人为“老陕”,藏语叫“充本”。民国十六年曾对康定作过调查,汉族人口为4800人,陕西人占多数,除户县人外,还有泾阳、长安等地人。仅泸河西岸就有户县商号40余家。

在茫茫的康巴草原上做生意是极艰辛的,要克服常人不能想象的困难。以茶叶为例。茶叶由陕西“泾阳帮”在四川雅安收购并加工后,卖给户县“炉客”,每年达4000驮(每驮4包,每包重60斤)。从雅安雇人背茶到康定要150里路,步行15天,途中要翻越海拔3800公尺的丞相岭大雪山,山中晴朗日少,雪日多,迷雾纷飞,疑非人间。每逢冬春之际,冰雪碍途,道陷路滑,单身行走已十分艰难,而茶店雇募的背茶人,叫“茶背子”,他们基本上都是陕西去的伙计,有人记述这些陕西背茶的伙计是:一人一次能背200斤重的茶叶,几乎是两匹骡马的负重量。常言说:“人比人气死人,马比骡子驮不成。”原意是说,论驮的话,马根本不是骡子的对手,但这些背茶的背夫居然将善驮的骡子比了下去。这些背夫不仅要背茶叶,每个人自己还要带一个干粮袋。他们从四川的油津(现新津)出发,翻过二郎山海拔4000多米的山口到康定。路上这些背夫要双脚走过邛州(今邛崃县)、百丈关、名山、雅州(今雅安县),再过荥经,翻二郎山,过泸定桥,整整需15天才能走完这900多里山路。比那些辛苦的背夫更早,各商号的人员早就守在城外,抢购好不容易背来的茶叶。一等到背夫们到来,就跑上去拉住他们,领他们到店里下背子,看条子验货,然后就付钱给他们。要是去得晚一点,货物就会被别的商家接走。

那些背夫卸下背上负了整整半个月的重负,交了货物,终于领到了钱,然后就在路边拣三块石头架起背来的锅,烧水打茶喝。喝一口茶,吞一口他们自己带来的粑粑吃。那粑粑厚厚的,又硬,掰都掰不动,不在茶水里泡软了就根本吃不成。他们就这样一二十个人聚作一群打茶吃饭。所有人的背脊全烂了,就像骡马被鞍子把皮肉磨烂了一样。待吃过粑粑喝过茶,他们就一对一对站起来,相互作揖道歉,把丑话说在前头,要对方不要多心,然后其中一个就趴在地上,另一个就用喝过的茶叶搓抹趴着那个人的烂掉的脊背,把烂了的皮肉都抹掉,最后敷上一些大烟烟灰,用来止血封口。背夫们一个个疼得像挨刀的猪一样嚎叫。①

每年翻越雪山都有倒下的,跌下山崖的,掉进雪窟里去的,甚至有被大风吹死的。康定城外有个万人坑,山门的对联上写着:“满眼蓬蒿游子泪,一盂麦饭故乡情。”一看便知是关中乡音,这里不知埋葬了多少陕西茶商伙计和背茶人的尸骨,让人望之酸鼻。②

这些茶叶、布匹在康定的商号缝包整理后,再由陕帮字号雇用马帮、牦牛驮上货物或自己背上货物翻山越岭、风餐露宿,深入到巴塘、果塘和昌都的牧区进行交易。所以,现在巴塘、果塘、昌都、拉萨都有陕西人的后裔。除康定以外,青海省玉树、云南省丽水也有户县“炉客”的商号分支或采购、转运人员。

进藏区做生意也不容易,首先是语言不通。陕西商人为了生意红火,善用心思。他们想到入乡随俗,要到关外做生意,要同藏族同胞做买卖,不懂康话(过去的康巴藏话,通称康话)是行不通的。陕西商人先是请汉藏话两通的“通司”教习,为了在陕帮中普及康话,还专门编写了藏汉语对照的《藏语读本》,如“天叫朗,地叫洒,驴子站乃马叫打”、“天叫郎,地叫撒,酥油芒,盐巴查,驴子固儿,马叫打,吃饭叫做撒马撒”之类,人人背诵,在买卖时应对实习。老陕多数都通康话,才打通了汉藏贸易的通道。

陕西“炉客”在康定的活动留下了许多可歌可泣的事迹。巴塘城外有一座“充本山”,“充本”是藏语“老陕商人”的发音,用汉语表达就是“陕商之山”。据传当年有一位姓张的陕西商人拉着牦牛在这座山里贩运茶叶,由于路途寂寞,便唱一首歌谣叫《行路难》,歌声委婉而动听,人们广为传唱。后来一场雪崩,这位陕西商人遇难。当地人为了纪念他,便把这座山命名为“陕商之山”,用一座山来纪念陕西商人的丰功伟绩。

在巴塘和炉霍县流传着这样一个传说。一个陕西商人,因长年回不了家,就让一个回家的同乡给家里捎了5块银圆和6幅画。捎东西的人怎么都看不懂画,但陕西商人的妻子知道其中的含义:第一幅画了7只鸭,意为“妻呀——”;第二幅画了一只鹅拉一头死去的大象,意为“想死我(陕西方言发音e)了”;第三幅画了一个人向一间房子里走,意为“有人回去了”:第四幅画了5只苍蝇在一个手掌上,意为“捎了5块银圆”;第五幅画了缀满鲜花的草木,意为“到了春暖花开时”;第六幅画了一位手拿一把旧伞的人往家里走,意为“老陕(伞谐音)回家了”。

清乾嘉年间,旅康的陕西商人为了推进他们的商贸事业,集资修了秦晋会馆,又叫关帝庙,供奉关羽,及协侍关平、周仓。关帝庙在今康定县文化馆址上。关帝庙修成,炉城老陕帮人人脸上有彩,崇奉关帝义薄云天,讲求信义,团聚陕人晋人,好在这多民族杂居之地安身立命。关帝庙修得金碧辉煌,“关帝庙”三个金字竖匾,立于大门顶,十余台阶旁一对石狮蹲于台旁,入门厅青砖嵌就的院落,洁净悦人。院坝上方两边大约一米宽的台阶,即入大殿,关公坐殿上方,两旁一为黑脸周仓巍然屹立,一为关平儒雅侍于左旁。大殿内16根红圆柱顶起雄伟大殿。大殿两旁有约五丈高的八角亭,五彩雕饰,殿前双斗铁旗杆,金龙抱柱高入云霄。门厅顶上乃万年戏台,戏台顶斗拱螺旋相嵌,台前罩柱镶持,前沿一排木雕戏剧人物,皆着色彩,惟妙惟肖。在戏台上观大殿,翡翠琉璃筒瓦耀然,殿屋脊中有铁塔压顶,确为壮观。大殿前院坝两旁,一楼一底耳房相接,楼上观戏,楼下储物。在打箭炉城众寺庙中,它算是有特色而宏大的庙宇之一,人们又叫这个地方“陕西馆”。

在巴塘县也有一条老陕街。巴塘的陕西客商和川、滇客商联合成立了三省商会“财神会”,以陕西客商为主。“财神会”于乾隆二十九年(1764)筹资建起川陕滇会馆,也叫关帝庙,内有关羽、周仓、关平等塑像。会员凑钱放贷,利钱作为商会活动费用。每年农历3月15日,正值青黄不接时举行庙会,会员的小男孩可以免费吃3天“九大碗”,都是平时在家里吃不到的菜肴。这是孩子们一年最高兴的时候。

陕西炉客到康定后,带来了许多陕西的文化,其中影响最大的是“老陕鼓”。鼓面比八仙桌面还大,上面可以坐10个人,厚三四十公分。鼓谱有20多节,叫十样景。每年春节时,炉客们就敲打起来,钹、锣齐鸣,震天动地,满城的人都来看热闹。敲鼓的同时,还要踩高跷、走船灯(即旱船)、跑马灯(即旱马)。

解放前,商号“德茂源”东家韩利川,人称“韩八爷”,在陕帮中很有威信,他每年出面组织大家敲“老陕鼓”,而且自己掌棰。解放后,他敲不动了,户县炉客徐柏荣、徐柏荣的大儿子徐志昌、二儿子徐志权先后接过鼓槌。现在徐志昌的大儿子徐继洲开始学掌棰。如今参加老陕鼓表演的不仅是老陕,还有四川人及藏族、回族人。老陕鼓已成为康定的一个艺术项目。有人称老陕鼓为“闹山鼓”。“老陕鼓”本是户县炉客从户县带来的。

陕西炉客把户县的一些风俗带进了康定。康定古会的日期与户县牛东乡古会日期完全相同,如正月初九为“上九会”、三月初三为“娘娘婆会”、七月初七为“亲友会”等。

康定老陕街的除夕春节活动别有风味。除夕时,老陕街上各个商号挂上喜气的宫灯、元宝灯,户户贴出大红金字的吉庆对联。年饭前,大户巨贾家摆开香案、供品,东家率本商号所有人执香上叩苍天,再拜财神、关公,三拜叩毕,放响鞭炮。然后分等次入座,东家同学徒、业事先生共进“九大碗席”吃辞年饭,吃毕,东家一一发给红包。入夜,在厅堂大火盆内架起堆尖枫炭,称为财神火。财神火要求架好炭,力求空心火旺,求个吉利,预示来年生意兴旺。若学徒没有把火烧旺,东家或二柜(副经理)就说“人要忠心,火要空心”,借机训导学徒。这晚,东家必把会操二胡、板胡的职员叫来操琴,让与会者唱起秦腔或京戏辞岁。到了上九和元宵节时,老陕街上的大户巨贾要组织“社火”,掌柜、徒弟上街演出老陕鼓、高跷、走马灯、船灯,到官府、公口、码头拜年,给炉城春节增加了喜庆。③

康定老陕街上这些“老炉客”,兴了又亡,亡了又兴,一代又一代艰难地开辟着汉藏贸易的道路,为边地建设和民族团结作出了不可磨灭的贡献。其中的佼佼者,就是在康定素负盛名的百年老店“德泰和”。德泰和是由户县牛东乡宋村宋家与县北稻务村的南景山等人合办的。最盛时资金18万两,店员80多人,年营业额约20万两白银,流动资金100多万。这期间,南家的南甘卿则起了中流砥柱的作用。

二、南甘卿的经营事迹

南甘卿的经营事迹在《南甘卿墓志铭》中有较详细的记载:

“公讳带常,字甘卿……西康商业,乃祖与宋氏同设。号长蔑祖幼东,谋覆商业,公约宋公星夜抵号,遴选忠实经理,世业将坠,又睹复兴。后因时局运来倒闭警耗,时东伙意见分歧,辄起纠葛。公复决议重来整顿,令嗣应试南都,函电谏阻,已抵康矣。维持布置,并增基金,一切营业用人,出入债务,无不条理井然。”④

“德泰和”发展过程中,几次大的危机都是在南甘卿的主持下化险为夷。一次,应该是刘掌柜欲改变人银分配比例,颠覆东家的主导地位。事关企业发展大局,南甘卿与宋东家星夜兼程,奔走千余里,到康定后,将刘掌柜的铺盖扔到门外,在南甘卿的建议下,遴选了忠诚可靠的陈掌柜,接替了刘掌柜的职务,企业的发展才又走上了正轨。这与杨益三先生在《陕西炉客在康定》一文中所记述的事件完全一致,⑤说明是不争的事实,南甘卿在其中确实起了极为重要的作用,显现了他遇事果断、敢于拍板的干练的经营作风。

再一次,应该是宋家少东家主持店务的那一时期,一方面因为少东家生活奢侈,要娶个小老婆,“四处托人寻找美人,大办旅席,花费八千多元,写了一万元汇票要重庆付款”,弄得企业阴沉沉的,很快就要倒闭歇业。另一方面,时局动荡,英商的印度锡兰茶得到清政府的批准可以销售藏区,大有替代“汉茶”的趋势,“汉茶”在藏区的销售锐减到不到一半,企业经营岌岌可危,东伙意见分歧,摇摇欲坠。在此关乎企业命运的关键时刻,南甘卿又一次不顾年迈,挺身而起,赴康定力挽狂澜。当时他儿子在南京应试,去电劝阻,而他已经到了康定。到康定后,他大刀阔斧地对企业进行整顿,重新调整企业布局,通过奔走土司官衙,准许“汉茶”与“英茶”各半在藏区销售,稳住了“汉茶”的市场份额,这就是康藏历史上的“和茶”。然后派伙计深入藏区牧民家里,宣传“汉茶”的优点,激发藏区民众的爱国情绪,联合起来一致对外,并联合其他陕商,商量对策,选派义士赴京到总理各国事务衙门告状,终于获得成功,清廷于1905年下令停止英茶在康巴地区的销售,取得了汉茶对英茶竞争的胜利。另一方面,抓住有利时机,扩大企业经营,增加基金,“一切营业用人,出入债务,无不条理井然”,使德泰和又一次化险为夷,走上了继续发展的道路。充分表现了陕西商人强毅果敢、不畏强暴的英勇气概和大智大勇、有勇有谋的经营艺术。

在南甘卿的主持下,德泰和还形成了许多成功的经营经验。比如,康定距离巴塘、果塘之间山林阻隔,消息传递不便。德泰和“有庞村一个姓贺的学徒,得了一匹好马,往来康定、甘孜传送消息,兼运重要货物,此马在号十余年,往来次数不计其数……因有此马,号上消息比较灵通,生意蒸蒸日上,后来这匹马老死在康定,全号长幼十多人送葬,埋在子耳坡,表其功劳”⑥。

旅居西康边地的陕西茶商基本上都是世代罔替,只要不人亡绝产,即可世代经营。因此有的祖孙几代皆有人在炉经商,在户县牛东乡附近经常有老一辈人称其为二炉客家、三炉客家、八炉客家,他们“一般都是十六七岁出门。拜别父母,中年回家娶妻,还须别妻,一去就是十几年,乃至二三十年,一般都落叶归根,老年衣锦还乡,为其后辈树立求富榜样”⑦。这些客居异乡的陕西茶商大多能够秉承秦人安朴素、服食简约的风俗传统,生活俭朴,以把大部分资本节省下来转化为再投资。如“德泰和”茶号其经理杨益三,曾陪少东家去上海分店视察业务,沿途车票、旅馆、吃饭“总共用去二十五元多钱”,亦觉得“实在心疼得很”⑧,反映了当年旅康陕商节俭成裘的经营作风。

但在资本积累上他们却十分大方。恒盛合“创业时资本才区区400两,到最盛时“资本约白银二万两”,是原始投资的50倍。德泰和定有《号规》,“年终结算一次,不管赚钱多少,先提一半作为号上积金”,使资本像滚雪球一般愈滚愈大,从原始投资的1000两银子增加到最盛时的20万两,流动资金100万两,到清末一次提出资金3万两,开设了“聚成茶号”和“裕泰隆绸缎店”,有力促进了经营的发展⑨。

老炉客南甘卿身上所体现的陕商精神,是他留给我们最好的历史遗产。

①高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第115页。

②《西康雅安边茶业概观》,《中农月刊》,第3卷,第8期。

③金石:《户县的炉客》,《西安晚报》,2009年5月30日。

④何炳武:《户县碑石》,三秦出版社2005年版,第588页。

⑤杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第22页。

⑥杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第24页。

⑦李举山:《户县牛东附近各村在炉从事商业概况》见《户县文史资料》第3辑,第123页。

⑧杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第24页。

⑨杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第29页。