陕商故事

明代“燕子传书”的长安商人——任宗

在人类婚姻史上,常有鸿雁传书的传说。而在明代的陕西,长安商人任宗与妻子郭绍兰却演绎了“燕子传书”的爱情佳话,为我们真实反映了那一时期陕西商人悲欢离合的家庭生活和域外经商的艰难与不易。

一、君在天涯妾在家

明代的陕西商帮,是域外经营的商帮。他们以天下为己任,贩盐于江淮,鬻布于苏杭,捆药于秦陇,鬻皮货伊蒙,寄籍客地,逆旅行舟,走南闯北,闯荡天涯,将陕西男儿的豪情壮志抒发得荡气回肠。云南会泽《关西会馆碑》中有一段话说出了陕西商人的豪迈气概,“盖丈夫志在四方,求名利岂能终老乡邑,则客邑于他邦,与萃首于家园,无以异也”①。

但域外经营毕竟要背井离乡、远离故土,尤其是在陕西商帮实行“东西制”的经营体制下,财东为了确保投资的安全和提高经营效益,掌柜和伙计不许带家眷,家眷留在老家作为投资的人质保障和精神激励,这便使得商人唯有只身奔走,浪迹天涯,有割不断的万里乡愁。

明人冯梦龙编撰的《喻世名言》中有一篇《杨八老越国奇遇》,借陕商杨八老之口道出了陕西商人的苦况,其诗“天下最苦为行商”中说道:

小生最苦为行商,

抛妻弃子离家乡。

餐风宿水多劳役,

披星戴月时奔忙。

……

一年三载不回程,

梦魂颠倒妻妇惊。

灯花思报引人至,

阖门相庆如更生。②

诗中真实描写了陕西商人少小出家、音讯不通、生死未卜、梦魂颠倒、恍若隔世、悲喜交加的家庭生活场景。

陕西商人一般是十二三岁离家出门学生意,学徒六年方准归家探亲,叫做“学满六年回家转,跪倒堂前拜祖先”。因此,陕西商人们少小出家、奔走天涯、四海求财、亡命商海、母忧儿愁、一路辛酸。《泾阳县志》“艺文志”描写泾民奔走于道的景象是:“沅湘客多于十干,跨鹤远游儿多于南亩。女忆草凄之王孙,男听鸡声于茅店。”有一首流传于渭北的民谣道出了商人们对父母的怀念:“青山年年有,明月照九洲,少年人儿江湖上游。游来游去不回头。好忧愁,好忧愁。愁的是父母在,不远游。唉,光阴迅速流。”③

无论商人们走向何方,父母永远是他们最牵挂的人,是他们的灵魂归宿和精神依赖。有一首诗描写商人对双亲的思念:

一日离家一日深,

好似狐狸入山林。

虽然此处风景好,

还有思家一片心。④

行商经商远游,两地相思,夫妻牵挂是他们说也说不完的话题。人生的起起落落、悲欢离合是商人家庭生活的隽永主题。

首先是新婚别。杜甫曾写过一首《新婚别》,“妾身未分明,何以拜姑嫜”,那是要送新郎去从军。而陕西也有不少“新婚别”,那却是新郎要去经商。

陕西商人郑绍华经华山遇皇尚书女,遂婿。“经月余绍曰,‘我常暂出,以缉理南北之财’,女曰‘鸳鸯匹配,未闻经月离也’,绍不忍矣。经月余绍复言曰‘我商人也,泛江湖,涉道路,益是常分,虽深诚见挽,若不出行,亦也有不乐’。女见绍言切,方许之,乃橐货就路”。⑤新婚娇妻且没有留住陕西商人求富的脚步。

其次是结良缘。陕西商人旅外经商,一别经年,家有贤妻,对于稳定心态、锐意经营有重要保证作用。因此,渴望找一个贤淑的妻子是每一位陕商的良好愿望。稷学稼《坚孤四集》就记录了一位聪明贤淑的商人妻子。李某有二女,长女嫁巴氏甚贫,其妹适富农邹氏,妹笑其姐家贫,长女作诗曰:

“谁道巴家窘,巴家十倍邹。池中罗水马,阶下列蜗牛,燕麦储无数,榆树散不收。夜来添巨富,新月挂银钩。”⑥

像这样贤淑聪慧的妻子在陕商中也有不少。陕西渭南阳郭镇富户姜恒泰的发家就与他父亲娶到一位好妻子有关系。据传姜望绪中年丧妻,到西安去相亲,住了十几天没有媒人上门,回家前一天晚上做了一个梦,梦见一头黄牛引了四个牛犊,第二天一早便有媒人上门,姑娘是西安城墙东南角人,姓黄,她后来给姜望绪生了四个儿子。因此姜家的堂号叫“四经堂”,老大叫“六积堂”,老二叫“寿安堂”,老三叫“德法堂”,老四叫“五福堂”⑦。

渭南板桥常家就是因为娶到一位贤淑的妻子而保持了家业的兴盛。常家五代孙叫祥和子,早年凭家大财多而不务正业,整日赌钱耍牌和玩“狗撵兔”,还养有名马“独角兽”,此马因头生角而得名,十分珍贵,名闻全省,每年腊月三原腊八古会上跑马,若“独角兽”不到场就不算圆满。常家当家人常生春独具慧眼,为孙子专门迎娶了信义镇富户焦家的姑娘平鸽。平鸽知书达理,嫁过来后知道祥和子良心未泯,每每在闺房好言相劝,使祥和子恶习渐改,走上正道,成为常家中兴明主,为常家后期的兴旺立下了汗马功劳。⑧

渭南孝义镇赵家就是因为与同村严家喜结良缘而家业兴旺。赵家的银子多,主要在四川办盐井,一次出标银时,先头的担子已进了赵家大门,后一部分还仍在渭河滩,挑银子的担子足足排了八里长。有的银子是大块的,搬运不力,干脆埋在乔家地里。严家的功名大,后人里出过大官,道光朝抵抗派领袖湖北巡抚严树森就是他家的后人。赵严两家联姻,相得益彰。赵家有严家的官威作后盾,银子更多。严家有赵家的财力作基础,官做得更大。当时渭南流传的一句民谣就是“孝义的银子,赤水的蚊子”。

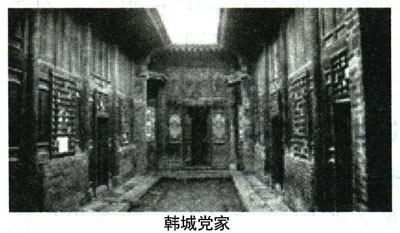

韩城王庄党家也是因为与贾家联姻而共同走上致富的道路。党家最初在甘肃敦煌居住,元朝至元二年逃难到陕西韩城,从其祖党恕轩开始迁徙到党家村定居,以农为生。党恕轩有四子,有三子留在党家村,四子一支又迁回甘肃武威。到十三代党景平手中,党家开始走上以商致富的道路。党景平在河南南阳瓦店摆摊经商,由于经营有方,赚钱发财,为党家的富厚打下了基础。传到振疆、定疆、街疆、守疆这一代,党家商贸事业开始上了一个台阶,在瓦店开设“恒兴栋”、“恒兴成”、“恒兴柱”、“恒兴永”四商号,还在韩城县城设立“永成”、“恒丰”、“恒升”三个当铺和“福盛成”、“福德明”两个估衣铺,家业大饶。贾家其祖贾伯通,原籍山西洪洞县人,明初迁徙韩城贾村,明孝宗弘治八年,贾家五代贾连娶党家女为妻,因有“郎舅之亲”,贾家遂于明嘉靖四年移居党家村。两姓联姻,成为党家发展史上的重大事件,从此党家商贸事业开始发展到极盛时期。

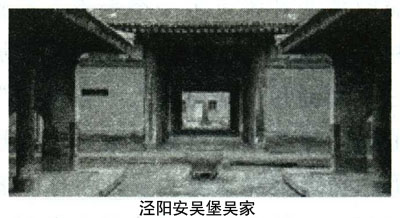

泾阳安吴堡吴家就是因为迎娶了孟店富户周梅村的独生女儿周莹,才得以保持秦商领袖的地位。吴家是安吴堡的大姓,吴家从清代起做布匹、茶叶生意发财,特别是吴家兼任通奉大夫吴蔚之子吴介侯迎娶了三原孟店有名富商周梅村之女为妻。周梅村为三原著名布商,其父为清代工部主事和大盐商。这桩亲事使吴家力量进一步雄厚,吴介侯早夭,周氏守寡多年,长期主持吴家之政。周氏为富户之女,很有经商才能,在她主政期间,吴家在泾阳的主要字号“裕兴重”发展到鼎盛时期,资金积累到四五十万两银子,坐了泾阳茶商的头把交椅,其兰州分店掌柜胡服九还做过多年兰州茶商的“总商”。庚子年慈禧西逃至西安后,吴家捐银50万两,周氏被慈禧看作义女,诰封一品夫人,经常被叫到西安的行宫中陪老佛爷聊天说话,被人称为“安吴寡妇”,其堂号叫“吴式仪堂”,在关中享有盛名。⑨

其三是长相思。陕西商人作为涉外商人,风尘奔走,三年中有两年不在家。操持家务、孝敬公婆、抚养儿女的任务便落在妻子身上。妻子白日里忙于家务,到夜晚独守空房,思念夫君。有一首年轻媳妇思念外出经商丈夫的民谣云:

悔不该嫁给买卖郎,

丢下俺夜夜守空房。

要嫁还是庄稼汉,

一年四季常做伴。⑩

更有一首陕西民谣《丢奴独坐》将商人妻子思念丈夫的心态描写得很传神:

哎!丢奴独坐空房中,

唉!忽听窗外有人声,

呵!莫非丈夫回家来,

哼!才是风动竹帘声。(11)

其四是贤内助。陕西商人奔走天涯,一生的绝大部分时间在客乡度过。有人算过一笔账,以陕西商人12岁离家业贾,60岁告老还乡,在外漂泊的时间是48年。在这漫长的岁月中,家中的妻子为他们支撑起大半边天,对此许多陕西商人感慨不已,不少陕西商人的墓志铭中刻有孺人的行状,大多是对妻子的感激之词。如高陵富商《刘承渠及妻宁氏合葬墓志铭》中说:

“承渠公商游广陵,三岁中率二岁在外,孺人理家,勤而能俭,待奴隶严而有恩,渠公自幸内助有人,益得肆力贾业,家赀赀隆隆起也,孺人之力居多焉。”(12)

事实确是如此。许多陕西商人均是在家中贤妻的资助下才得以承受住商海的风浪,最终致富发财。陕西泾阳商人孙镇辍学为商,连年亏损,几乎到了破产的地步,全凭妻子纺纱织布,卖布换钱,苦苦支撑,终于使孙镇时来运转,生意和顺。(13)

陕西扶风商人樊现,早年丧母,后来又被继母赶出家门,仅有破屋半间。樊现在妻子的支持下,勤俭持家。妻子鼓励樊现离开家园,出外闯荡经商,奔走于江南塞北,终成巨富,家中积有银上万两,成为陕西有名的富翁。(14)

三原商人刘海若,先世为温饱之家,后家道中落,遂与妻子共同经营家务,夫妻协力,家业较前富裕,为一镇之冠。(15)

当然,商人妻子的辛劳也受到商人们的回报。有一首陕西民谣《富家婆娘》这样形容商人妻子的衣食穿戴:

“瓜子脸,黑头发,樱桃小口糯米牙。想吃啥,就吃啥。想穿啥,就穿啥。穿的是苏州绫子广东纱,吃的是兰州水烟福建茶。药壶不断,窗台上的药渣。”(16)

又有一首山陕民谣《想哥哥》具体描写了商人对妻子的回报:

今年柜上买卖好,

捎回珍珠和玛瑙。

捎回人参好几根,

捎回狐皮大氅貂皮袄。

穿在俺妻玉体上,

大街市上走一遭。(17)

上述商人妇女是幸运的,他们虽说辛苦,但丈夫最终还是归来了。最不幸的是那些守候多年而丈夫却最终没有回来的商人妇女们,他们最终成为守寡的“活死人”。

当年离家远去经商的商人们,很多人没有回来。晋陕交界的河曲县有个风俗,每年清明节点河灯,追忆那些在走西口中丧生的亡灵。翻一翻陕西地方志里的《烈女传》、《孝子传》,有大量陕西商人客死他乡的记载:

大荔田立本,服贾粤东,殁于旅邸;

泾阳张体仁,远出行贾,殁于云南;

渭南李俊奇,贸易客死湖广;

渭南李棲风,贸易河南,二年殁;

郃阳安尚起,商于河南,病亡;

高陵马世英,殁于客;

西安孙尚义,贸易中卫,病故;

三原周承姬,出贾于老河口,未几亦死。(18)

这样的记载不绝于书,说明许多陕西商人的妻子是在绝望的等待中走完自己的一生的,这就是在陕西关中农村,每每可以看到那么多的节孝牌坊、节孝祠的原因。在封建传统浓厚的陕西关中,妇女再醮的事情并不多见,因此这些未亡的陕商妻子,只有在无限煎熬中苦度余生。

陕西三原富商王恕,务农经商,家道殷富,其母二十四岁守寡,教子持家;其母之妹王氏年轻丧夫,守寡30余年,姐妹一门寡妇。另一富商张鸾,27岁早逝,其妻24岁寡居,不再嫁,为儿子娶妻,但婚后不久子殁,媳亦守寡,婆媳全是寡妇。(19)这样的记录在陕西地方志中太多了。

也有不少商人的妻妾,在逆境中奋起,加入到商人的队伍中来。三原东关著名的胡寡妇,是大富户,在城里有生意,在四川开当铺,并放高利贷。(20)紫阳商民任项之妻,幼年丧夫,历六十年茹荼艰辛,不事装饰。(21)泾阳张体仁妻,嫁时年仅十四,逾三月,夫远处行贾,殁于云南,以纺织自守。(22)高陵马世英,夫殁,年二十余,织履度日。富平张光寿妻,夫殁,以纺织养孀姑。(23)渭南石氏,年二十孀居,抚诸子成立,尝集纺织,置植桑地13亩。(24)更有合阳张尚起妻,尚起商于河南,病亡,氏闻讣,复卖家产完夫所贷。(25)潼关申玉林之妻张氏:“自氏于归后,不数年间申公即外出贸易,留氏在家。申公早逝,氏年仅三十八岁,遂令长子务农,以糊一家之口;次子贸易,以寄申公之业;三子赶脚,以供一日之用。日积月累,家境乃称小康焉。”(26)

陕西川原厚错,沟壑纵横的自然生态,羽化了陕西妇女刚烈不屈的情怀。明清陕西商帮的队伍中,应有陕商妇女的一席地位。没有她们,陕西商帮便不会显得炽热多情,诚信厚重。

二、“燕子传书”成佳话

长安商人任宗与妻郭绍兰演绎的“燕子传书”故事,见之于明人林近阳《燕居笔记》:

“长安豪民郭行先,有女绍兰适巨商任宗,为贾于湘中,数年不归,音讯不达。绍兰自视有双燕戏于梁间,兰长吁语于燕曰,我闻燕子自海东往来复飞经湘中,我婿离家数岁不归,绝无音信,生死存亡不可知也,欲附书从于我婿。言讫,泪下。燕子飞鸣上下,似有所悟。兰复问:‘尔能相允,当泊我怀中。’燕飞于膝上。兰遂吟诗一首:

我婿去重湖,

临窗泣血书。

殷勤凭燕翼,

寄予薄情夫。

兰遂小书其字系于燕翼足,燕遂飞鸣而去。任宗时在荆州,忽见一燕飞鸣于头上,宗讶视之,遂泊于肩上,见有一小封书系于足下,解而视之,乃妻所寄之诗也。宗感而泣下,燕复飞鸣而去。次年归,以所得燕足诗示兰,遂传其事。”(27)

这一故事当时流传很广,后来冯梦龙编《情史》(28),亦有所辑录。这一具有传奇色彩的商人故事中,人物、地点都是真实的。长安商人郭行先将女儿郭绍兰嫁给巨商任宗。任宗经商于湘中,应该是茶商,因为明中叶后陕西商人大量赴湖南安化贩运安化茶叶原料到陕西泾阳加工茶砖,其茶叶转输的中转之地就是荆襄。清初巡茶御史姜图南在《酌趱湖茶并行边茶疏》中就指出:“茶法中马,故明旧有川茶、汉茶、湖茶……汉南州县产茶有限,且层崖复岭,山程不变,商人大抵浮汉江于襄阳接买,今湖南茶法未行,陕商统聚襄阳收买。”(29)任宗的活动正在这一条茶路上。这充分说明当年陕西茶商到安化做生意的艰辛不易。当年陕西茶商到湖南做生意,先要到龙驹寨即今日之丹凤骞驴雇船,溯丹江而汉江,由汉江而入长江,再由长江入洞庭湖,由洞庭湖而达于安化。在安化设“坐庄”收购茶叶,装船由洞庭原路返回到龙驹寨起旱,再用骡马驮运翻秦岭到西安东关,由东关经草滩运于泾阳,一般一年才往返一次。而“坐庄”则常年在湘中经营业务,人员一般是六年一个“囤期”。任宗显然是经营坐庄生意,经营安化到襄阳的茶叶中转业务。所以,一别经年,绝无音信。而郭绍兰则是富有才情的商人之妻。她出身于商贾家庭,受到良好的教育,在丈夫外出经商经年不归的情况下,思夫之情油然而生,演绎鸿雁传书的故事,呼唤夫婿的归来,也说明了商人妻子生活的艰难和情感的苦闷。丈夫妻子各在天涯海角,仅靠忠贞的信念维系着感情生活,个中商人的苦况,是一般官人和农人所难以理解的。明清小说《幻影》第二十一回“夫妻还假合,朋友却真缘”有一段夫妻对话,将农民惧怕涉远外出、“在家日日好,出门处处难”的心态描述得真实可信。其主人翁李雨良对兄弟说:

“我与你终日弄这些泥块头,纳粮当差,怕水怕旱,也当不得财主。不若你在家耕种,我向附近做些生意。”其妻韩氏在一旁说:“田庄虽没甚大长养,却忙了三季,也有一季快活,夫妻、兄弟聚作一块。那作客餐风宿水,孤孤单单,谁来照顾你,还只在家。”(30)

而关中民谣《半截瓮》也道出了关中农民不喜抛妻别子、外出经营的恋家心态。其谣曰:

“半截瓮,栽蒜苔,娘让出门做买卖,临行前,娘安咐,回头看看我媳妇,擦的油,戴的花,看着看着放不下,不如在家做庄稼。”(31)

明代的一首民谣《送亲》将人们对涉商业贾,风险大,贫富不定,富贵无常,今日为富翁,明朝做乞丐“远不如经营农业、收取地租之利来得保险”的求稳怕险的小农保守心态描绘得淋漓尽致,其谣曰:

“劝乖亲,休在江湖上恋。纵经营千倍利,不如家里安闲,餐风宿水容颜易变。想茶,茶不到口,想饭,饭不周全。到夜晚要自展那铺陈也,到天明还得自家卷。”(32)

这些都反映了商人生活的不易与艰辛。所以,在中国传统社会中,商人是最具有勇敢精神和吃苦精神的人群,也是最受情感苦闷压抑的人群。所以,在全国山陕会馆雕塑的戏文中,《寒窑》和《三娘教子》常常被放在显要和突出的位置,也反映了陕西商人心中的一种情感期盼。

当然,郭绍兰故事中的燕雀是被羽化了的信使罢了。

①会泽《关西会馆碑》,现存会泽陕西会馆内。

②冯梦龙:《喻世明言》,人民文学出版社2005年版,第274页。

③宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第153页。

④刘建生:《山西典商研究》,山西经济出版社2007年版,第270页。

⑤冯梦龙:《情史》,人民文学出版社1985年版,卷2,第174页。

⑥稷学稼:《坚瓠四集》,上海古籍出版社1997年版,卷2。

⑦贺志云:《清末关中的几家大户》,《陕西文史资料选辑》第13辑,第132页。

⑧李刚:《陕西商人研究》,陕西人民出版社2005年版,第217页。

⑨均见李刚:《陕西商人研究》,陕西人民出版社2005年版,第212-225页。

⑩宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第113页。

(11)宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第73页。

(12)温纯:《温恭毅公文集》,关中丛书本,卷11。

(13)嘉庆《泾阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(14)光绪《扶风县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(15)光绪《续修三原县志》,台中成文出版社1972年版,卷4。

(16)宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第77页。

(17)殷俊玲:《晋中大院》,人民出版社2002年版,第124页。

(18)李刚:《陕西商人研究》,陕西人民出版社2005年版,第118页。

(19)米里拜尔:《明代地方官吏及文官制度》,陕西人民出版社1994年版,“附录”。

(20)乾隆《渭南县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(21)正德《紫阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(22)光绪《泾阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(23)光绪《高陵县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(24)光绪《续修渭南县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(25)光绪《合阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(26)民国《潼关县志》,台中成文出版社1972年版,卷4。

(27)林近阳:《燕居笔记》,明万历年间刻本,上,第67页。

(28)冯梦龙:《情史》,人民文学出版社1985年版,卷2,第72页。

(29)嘉庆《定边县志》,道光年间刻本,卷13,第164页。

(30)邱绍雄:《中国商贾小说史》,北京大学出版社2004年版,第217页。

(31)宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第57页。

(32)冯梦龙:《民歌集三种注解》,百花文艺出版社2005年版,第176页。

一、君在天涯妾在家

明代的陕西商帮,是域外经营的商帮。他们以天下为己任,贩盐于江淮,鬻布于苏杭,捆药于秦陇,鬻皮货伊蒙,寄籍客地,逆旅行舟,走南闯北,闯荡天涯,将陕西男儿的豪情壮志抒发得荡气回肠。云南会泽《关西会馆碑》中有一段话说出了陕西商人的豪迈气概,“盖丈夫志在四方,求名利岂能终老乡邑,则客邑于他邦,与萃首于家园,无以异也”①。

但域外经营毕竟要背井离乡、远离故土,尤其是在陕西商帮实行“东西制”的经营体制下,财东为了确保投资的安全和提高经营效益,掌柜和伙计不许带家眷,家眷留在老家作为投资的人质保障和精神激励,这便使得商人唯有只身奔走,浪迹天涯,有割不断的万里乡愁。

明人冯梦龙编撰的《喻世名言》中有一篇《杨八老越国奇遇》,借陕商杨八老之口道出了陕西商人的苦况,其诗“天下最苦为行商”中说道:

小生最苦为行商,

抛妻弃子离家乡。

餐风宿水多劳役,

披星戴月时奔忙。

……

一年三载不回程,

梦魂颠倒妻妇惊。

灯花思报引人至,

阖门相庆如更生。②

诗中真实描写了陕西商人少小出家、音讯不通、生死未卜、梦魂颠倒、恍若隔世、悲喜交加的家庭生活场景。

陕西商人一般是十二三岁离家出门学生意,学徒六年方准归家探亲,叫做“学满六年回家转,跪倒堂前拜祖先”。因此,陕西商人们少小出家、奔走天涯、四海求财、亡命商海、母忧儿愁、一路辛酸。《泾阳县志》“艺文志”描写泾民奔走于道的景象是:“沅湘客多于十干,跨鹤远游儿多于南亩。女忆草凄之王孙,男听鸡声于茅店。”有一首流传于渭北的民谣道出了商人们对父母的怀念:“青山年年有,明月照九洲,少年人儿江湖上游。游来游去不回头。好忧愁,好忧愁。愁的是父母在,不远游。唉,光阴迅速流。”③

无论商人们走向何方,父母永远是他们最牵挂的人,是他们的灵魂归宿和精神依赖。有一首诗描写商人对双亲的思念:

一日离家一日深,

好似狐狸入山林。

虽然此处风景好,

还有思家一片心。④

行商经商远游,两地相思,夫妻牵挂是他们说也说不完的话题。人生的起起落落、悲欢离合是商人家庭生活的隽永主题。

首先是新婚别。杜甫曾写过一首《新婚别》,“妾身未分明,何以拜姑嫜”,那是要送新郎去从军。而陕西也有不少“新婚别”,那却是新郎要去经商。

陕西商人郑绍华经华山遇皇尚书女,遂婿。“经月余绍曰,‘我常暂出,以缉理南北之财’,女曰‘鸳鸯匹配,未闻经月离也’,绍不忍矣。经月余绍复言曰‘我商人也,泛江湖,涉道路,益是常分,虽深诚见挽,若不出行,亦也有不乐’。女见绍言切,方许之,乃橐货就路”。⑤新婚娇妻且没有留住陕西商人求富的脚步。

其次是结良缘。陕西商人旅外经商,一别经年,家有贤妻,对于稳定心态、锐意经营有重要保证作用。因此,渴望找一个贤淑的妻子是每一位陕商的良好愿望。稷学稼《坚孤四集》就记录了一位聪明贤淑的商人妻子。李某有二女,长女嫁巴氏甚贫,其妹适富农邹氏,妹笑其姐家贫,长女作诗曰:

“谁道巴家窘,巴家十倍邹。池中罗水马,阶下列蜗牛,燕麦储无数,榆树散不收。夜来添巨富,新月挂银钩。”⑥

像这样贤淑聪慧的妻子在陕商中也有不少。陕西渭南阳郭镇富户姜恒泰的发家就与他父亲娶到一位好妻子有关系。据传姜望绪中年丧妻,到西安去相亲,住了十几天没有媒人上门,回家前一天晚上做了一个梦,梦见一头黄牛引了四个牛犊,第二天一早便有媒人上门,姑娘是西安城墙东南角人,姓黄,她后来给姜望绪生了四个儿子。因此姜家的堂号叫“四经堂”,老大叫“六积堂”,老二叫“寿安堂”,老三叫“德法堂”,老四叫“五福堂”⑦。

渭南板桥常家就是因为娶到一位贤淑的妻子而保持了家业的兴盛。常家五代孙叫祥和子,早年凭家大财多而不务正业,整日赌钱耍牌和玩“狗撵兔”,还养有名马“独角兽”,此马因头生角而得名,十分珍贵,名闻全省,每年腊月三原腊八古会上跑马,若“独角兽”不到场就不算圆满。常家当家人常生春独具慧眼,为孙子专门迎娶了信义镇富户焦家的姑娘平鸽。平鸽知书达理,嫁过来后知道祥和子良心未泯,每每在闺房好言相劝,使祥和子恶习渐改,走上正道,成为常家中兴明主,为常家后期的兴旺立下了汗马功劳。⑧

渭南孝义镇赵家就是因为与同村严家喜结良缘而家业兴旺。赵家的银子多,主要在四川办盐井,一次出标银时,先头的担子已进了赵家大门,后一部分还仍在渭河滩,挑银子的担子足足排了八里长。有的银子是大块的,搬运不力,干脆埋在乔家地里。严家的功名大,后人里出过大官,道光朝抵抗派领袖湖北巡抚严树森就是他家的后人。赵严两家联姻,相得益彰。赵家有严家的官威作后盾,银子更多。严家有赵家的财力作基础,官做得更大。当时渭南流传的一句民谣就是“孝义的银子,赤水的蚊子”。

韩城王庄党家也是因为与贾家联姻而共同走上致富的道路。党家最初在甘肃敦煌居住,元朝至元二年逃难到陕西韩城,从其祖党恕轩开始迁徙到党家村定居,以农为生。党恕轩有四子,有三子留在党家村,四子一支又迁回甘肃武威。到十三代党景平手中,党家开始走上以商致富的道路。党景平在河南南阳瓦店摆摊经商,由于经营有方,赚钱发财,为党家的富厚打下了基础。传到振疆、定疆、街疆、守疆这一代,党家商贸事业开始上了一个台阶,在瓦店开设“恒兴栋”、“恒兴成”、“恒兴柱”、“恒兴永”四商号,还在韩城县城设立“永成”、“恒丰”、“恒升”三个当铺和“福盛成”、“福德明”两个估衣铺,家业大饶。贾家其祖贾伯通,原籍山西洪洞县人,明初迁徙韩城贾村,明孝宗弘治八年,贾家五代贾连娶党家女为妻,因有“郎舅之亲”,贾家遂于明嘉靖四年移居党家村。两姓联姻,成为党家发展史上的重大事件,从此党家商贸事业开始发展到极盛时期。

泾阳安吴堡吴家就是因为迎娶了孟店富户周梅村的独生女儿周莹,才得以保持秦商领袖的地位。吴家是安吴堡的大姓,吴家从清代起做布匹、茶叶生意发财,特别是吴家兼任通奉大夫吴蔚之子吴介侯迎娶了三原孟店有名富商周梅村之女为妻。周梅村为三原著名布商,其父为清代工部主事和大盐商。这桩亲事使吴家力量进一步雄厚,吴介侯早夭,周氏守寡多年,长期主持吴家之政。周氏为富户之女,很有经商才能,在她主政期间,吴家在泾阳的主要字号“裕兴重”发展到鼎盛时期,资金积累到四五十万两银子,坐了泾阳茶商的头把交椅,其兰州分店掌柜胡服九还做过多年兰州茶商的“总商”。庚子年慈禧西逃至西安后,吴家捐银50万两,周氏被慈禧看作义女,诰封一品夫人,经常被叫到西安的行宫中陪老佛爷聊天说话,被人称为“安吴寡妇”,其堂号叫“吴式仪堂”,在关中享有盛名。⑨

其三是长相思。陕西商人作为涉外商人,风尘奔走,三年中有两年不在家。操持家务、孝敬公婆、抚养儿女的任务便落在妻子身上。妻子白日里忙于家务,到夜晚独守空房,思念夫君。有一首年轻媳妇思念外出经商丈夫的民谣云:

悔不该嫁给买卖郎,

丢下俺夜夜守空房。

要嫁还是庄稼汉,

一年四季常做伴。⑩

更有一首陕西民谣《丢奴独坐》将商人妻子思念丈夫的心态描写得很传神:

哎!丢奴独坐空房中,

唉!忽听窗外有人声,

呵!莫非丈夫回家来,

哼!才是风动竹帘声。(11)

其四是贤内助。陕西商人奔走天涯,一生的绝大部分时间在客乡度过。有人算过一笔账,以陕西商人12岁离家业贾,60岁告老还乡,在外漂泊的时间是48年。在这漫长的岁月中,家中的妻子为他们支撑起大半边天,对此许多陕西商人感慨不已,不少陕西商人的墓志铭中刻有孺人的行状,大多是对妻子的感激之词。如高陵富商《刘承渠及妻宁氏合葬墓志铭》中说:

“承渠公商游广陵,三岁中率二岁在外,孺人理家,勤而能俭,待奴隶严而有恩,渠公自幸内助有人,益得肆力贾业,家赀赀隆隆起也,孺人之力居多焉。”(12)

事实确是如此。许多陕西商人均是在家中贤妻的资助下才得以承受住商海的风浪,最终致富发财。陕西泾阳商人孙镇辍学为商,连年亏损,几乎到了破产的地步,全凭妻子纺纱织布,卖布换钱,苦苦支撑,终于使孙镇时来运转,生意和顺。(13)

陕西扶风商人樊现,早年丧母,后来又被继母赶出家门,仅有破屋半间。樊现在妻子的支持下,勤俭持家。妻子鼓励樊现离开家园,出外闯荡经商,奔走于江南塞北,终成巨富,家中积有银上万两,成为陕西有名的富翁。(14)

三原商人刘海若,先世为温饱之家,后家道中落,遂与妻子共同经营家务,夫妻协力,家业较前富裕,为一镇之冠。(15)

当然,商人妻子的辛劳也受到商人们的回报。有一首陕西民谣《富家婆娘》这样形容商人妻子的衣食穿戴:

“瓜子脸,黑头发,樱桃小口糯米牙。想吃啥,就吃啥。想穿啥,就穿啥。穿的是苏州绫子广东纱,吃的是兰州水烟福建茶。药壶不断,窗台上的药渣。”(16)

又有一首山陕民谣《想哥哥》具体描写了商人对妻子的回报:

今年柜上买卖好,

捎回珍珠和玛瑙。

捎回人参好几根,

捎回狐皮大氅貂皮袄。

穿在俺妻玉体上,

大街市上走一遭。(17)

上述商人妇女是幸运的,他们虽说辛苦,但丈夫最终还是归来了。最不幸的是那些守候多年而丈夫却最终没有回来的商人妇女们,他们最终成为守寡的“活死人”。

当年离家远去经商的商人们,很多人没有回来。晋陕交界的河曲县有个风俗,每年清明节点河灯,追忆那些在走西口中丧生的亡灵。翻一翻陕西地方志里的《烈女传》、《孝子传》,有大量陕西商人客死他乡的记载:

大荔田立本,服贾粤东,殁于旅邸;

泾阳张体仁,远出行贾,殁于云南;

渭南李俊奇,贸易客死湖广;

渭南李棲风,贸易河南,二年殁;

郃阳安尚起,商于河南,病亡;

高陵马世英,殁于客;

西安孙尚义,贸易中卫,病故;

三原周承姬,出贾于老河口,未几亦死。(18)

这样的记载不绝于书,说明许多陕西商人的妻子是在绝望的等待中走完自己的一生的,这就是在陕西关中农村,每每可以看到那么多的节孝牌坊、节孝祠的原因。在封建传统浓厚的陕西关中,妇女再醮的事情并不多见,因此这些未亡的陕商妻子,只有在无限煎熬中苦度余生。

陕西三原富商王恕,务农经商,家道殷富,其母二十四岁守寡,教子持家;其母之妹王氏年轻丧夫,守寡30余年,姐妹一门寡妇。另一富商张鸾,27岁早逝,其妻24岁寡居,不再嫁,为儿子娶妻,但婚后不久子殁,媳亦守寡,婆媳全是寡妇。(19)这样的记录在陕西地方志中太多了。

也有不少商人的妻妾,在逆境中奋起,加入到商人的队伍中来。三原东关著名的胡寡妇,是大富户,在城里有生意,在四川开当铺,并放高利贷。(20)紫阳商民任项之妻,幼年丧夫,历六十年茹荼艰辛,不事装饰。(21)泾阳张体仁妻,嫁时年仅十四,逾三月,夫远处行贾,殁于云南,以纺织自守。(22)高陵马世英,夫殁,年二十余,织履度日。富平张光寿妻,夫殁,以纺织养孀姑。(23)渭南石氏,年二十孀居,抚诸子成立,尝集纺织,置植桑地13亩。(24)更有合阳张尚起妻,尚起商于河南,病亡,氏闻讣,复卖家产完夫所贷。(25)潼关申玉林之妻张氏:“自氏于归后,不数年间申公即外出贸易,留氏在家。申公早逝,氏年仅三十八岁,遂令长子务农,以糊一家之口;次子贸易,以寄申公之业;三子赶脚,以供一日之用。日积月累,家境乃称小康焉。”(26)

陕西川原厚错,沟壑纵横的自然生态,羽化了陕西妇女刚烈不屈的情怀。明清陕西商帮的队伍中,应有陕商妇女的一席地位。没有她们,陕西商帮便不会显得炽热多情,诚信厚重。

二、“燕子传书”成佳话

长安商人任宗与妻郭绍兰演绎的“燕子传书”故事,见之于明人林近阳《燕居笔记》:

“长安豪民郭行先,有女绍兰适巨商任宗,为贾于湘中,数年不归,音讯不达。绍兰自视有双燕戏于梁间,兰长吁语于燕曰,我闻燕子自海东往来复飞经湘中,我婿离家数岁不归,绝无音信,生死存亡不可知也,欲附书从于我婿。言讫,泪下。燕子飞鸣上下,似有所悟。兰复问:‘尔能相允,当泊我怀中。’燕飞于膝上。兰遂吟诗一首:

我婿去重湖,

临窗泣血书。

殷勤凭燕翼,

寄予薄情夫。

兰遂小书其字系于燕翼足,燕遂飞鸣而去。任宗时在荆州,忽见一燕飞鸣于头上,宗讶视之,遂泊于肩上,见有一小封书系于足下,解而视之,乃妻所寄之诗也。宗感而泣下,燕复飞鸣而去。次年归,以所得燕足诗示兰,遂传其事。”(27)

这一故事当时流传很广,后来冯梦龙编《情史》(28),亦有所辑录。这一具有传奇色彩的商人故事中,人物、地点都是真实的。长安商人郭行先将女儿郭绍兰嫁给巨商任宗。任宗经商于湘中,应该是茶商,因为明中叶后陕西商人大量赴湖南安化贩运安化茶叶原料到陕西泾阳加工茶砖,其茶叶转输的中转之地就是荆襄。清初巡茶御史姜图南在《酌趱湖茶并行边茶疏》中就指出:“茶法中马,故明旧有川茶、汉茶、湖茶……汉南州县产茶有限,且层崖复岭,山程不变,商人大抵浮汉江于襄阳接买,今湖南茶法未行,陕商统聚襄阳收买。”(29)任宗的活动正在这一条茶路上。这充分说明当年陕西茶商到安化做生意的艰辛不易。当年陕西茶商到湖南做生意,先要到龙驹寨即今日之丹凤骞驴雇船,溯丹江而汉江,由汉江而入长江,再由长江入洞庭湖,由洞庭湖而达于安化。在安化设“坐庄”收购茶叶,装船由洞庭原路返回到龙驹寨起旱,再用骡马驮运翻秦岭到西安东关,由东关经草滩运于泾阳,一般一年才往返一次。而“坐庄”则常年在湘中经营业务,人员一般是六年一个“囤期”。任宗显然是经营坐庄生意,经营安化到襄阳的茶叶中转业务。所以,一别经年,绝无音信。而郭绍兰则是富有才情的商人之妻。她出身于商贾家庭,受到良好的教育,在丈夫外出经商经年不归的情况下,思夫之情油然而生,演绎鸿雁传书的故事,呼唤夫婿的归来,也说明了商人妻子生活的艰难和情感的苦闷。丈夫妻子各在天涯海角,仅靠忠贞的信念维系着感情生活,个中商人的苦况,是一般官人和农人所难以理解的。明清小说《幻影》第二十一回“夫妻还假合,朋友却真缘”有一段夫妻对话,将农民惧怕涉远外出、“在家日日好,出门处处难”的心态描述得真实可信。其主人翁李雨良对兄弟说:

“我与你终日弄这些泥块头,纳粮当差,怕水怕旱,也当不得财主。不若你在家耕种,我向附近做些生意。”其妻韩氏在一旁说:“田庄虽没甚大长养,却忙了三季,也有一季快活,夫妻、兄弟聚作一块。那作客餐风宿水,孤孤单单,谁来照顾你,还只在家。”(30)

而关中民谣《半截瓮》也道出了关中农民不喜抛妻别子、外出经营的恋家心态。其谣曰:

“半截瓮,栽蒜苔,娘让出门做买卖,临行前,娘安咐,回头看看我媳妇,擦的油,戴的花,看着看着放不下,不如在家做庄稼。”(31)

明代的一首民谣《送亲》将人们对涉商业贾,风险大,贫富不定,富贵无常,今日为富翁,明朝做乞丐“远不如经营农业、收取地租之利来得保险”的求稳怕险的小农保守心态描绘得淋漓尽致,其谣曰:

“劝乖亲,休在江湖上恋。纵经营千倍利,不如家里安闲,餐风宿水容颜易变。想茶,茶不到口,想饭,饭不周全。到夜晚要自展那铺陈也,到天明还得自家卷。”(32)

这些都反映了商人生活的不易与艰辛。所以,在中国传统社会中,商人是最具有勇敢精神和吃苦精神的人群,也是最受情感苦闷压抑的人群。所以,在全国山陕会馆雕塑的戏文中,《寒窑》和《三娘教子》常常被放在显要和突出的位置,也反映了陕西商人心中的一种情感期盼。

当然,郭绍兰故事中的燕雀是被羽化了的信使罢了。

①会泽《关西会馆碑》,现存会泽陕西会馆内。

②冯梦龙:《喻世明言》,人民文学出版社2005年版,第274页。

③宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第153页。

④刘建生:《山西典商研究》,山西经济出版社2007年版,第270页。

⑤冯梦龙:《情史》,人民文学出版社1985年版,卷2,第174页。

⑥稷学稼:《坚瓠四集》,上海古籍出版社1997年版,卷2。

⑦贺志云:《清末关中的几家大户》,《陕西文史资料选辑》第13辑,第132页。

⑧李刚:《陕西商人研究》,陕西人民出版社2005年版,第217页。

⑨均见李刚:《陕西商人研究》,陕西人民出版社2005年版,第212-225页。

⑩宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第113页。

(11)宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第73页。

(12)温纯:《温恭毅公文集》,关中丛书本,卷11。

(13)嘉庆《泾阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(14)光绪《扶风县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(15)光绪《续修三原县志》,台中成文出版社1972年版,卷4。

(16)宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第77页。

(17)殷俊玲:《晋中大院》,人民出版社2002年版,第124页。

(18)李刚:《陕西商人研究》,陕西人民出版社2005年版,第118页。

(19)米里拜尔:《明代地方官吏及文官制度》,陕西人民出版社1994年版,“附录”。

(20)乾隆《渭南县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(21)正德《紫阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(22)光绪《泾阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(23)光绪《高陵县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(24)光绪《续修渭南县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(25)光绪《合阳县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(26)民国《潼关县志》,台中成文出版社1972年版,卷4。

(27)林近阳:《燕居笔记》,明万历年间刻本,上,第67页。

(28)冯梦龙:《情史》,人民文学出版社1985年版,卷2,第72页。

(29)嘉庆《定边县志》,道光年间刻本,卷13,第164页。

(30)邱绍雄:《中国商贾小说史》,北京大学出版社2004年版,第217页。

(31)宗鸣安:《陕西近代歌谣辑注》,陕西人民出版社2007年版,第57页。

(32)冯梦龙:《民歌集三种注解》,百花文艺出版社2005年版,第176页。