陕商故事

明代陕西三原义商——张居士、潘志学和罗隐

忠、勇、义是明清时期陕西商人的精神构架,反映了陕西商人“天行健,君子当自强不息;地势坤,君子当厚德载物”的优秀品质。而明代陕西三原的义商张居士、潘志学和罗隐则是陕商精神的践行者。

一、明代陕西商人的精神构架

陕西地处黄土高原,又是十三朝文明古都,从而育化了明清陕西商人以“忠”为核心价值、以“道”为经营理念、以“勇”为行为特色的精神构架。

(一)陕西商人的核心价值:忠

陕西是华夏文明的发祥地和中华民族十三朝文明古都。这种厚重优秀的历史文化积淀,培育了陕西商人以“忠”为核心的价值体系,成为陕西商人行为的规范和标尺,并代表着那一历史时期中国优秀商业文化的主流方向。

陕西商人精神核心的“忠”,首先是指“忠义”。忠就是忠于国家,将商业经营与国家兴亡联系在一起。自秦商鞅变法以来,陕西商人就形成了“以商事国”、“家国一体”的家国意识,自觉地将经商行为与国家兴亡合而为一,以实现民族兴旺和富国强兵为商业经营的出发点与归宿,这是十三朝文明古都培育的“国都意识”和“首善理念”在经商领域的展现,也是陕西人作为华夏文化“守墓人”的责任自觉。还在明朝初年,为了确保边疆安全、拱卫京师,陕西商人积极响应明政府“食盐开中”政策号召,“疾耕积粟,以应开中”,将大量粮食贩运边关,确保边防军的后勤供应,成为第一个登上历史舞台的商人资本集团,即陕西商帮。同时,又积极响应明政府“茶马交易”的制度安排,将陕西紫阳茶区每年所产的115~1100万斤茶叶,经陕甘茶马古道贩运至青海、宁夏换取战马,既确保了边疆安宁,又增强了国家军备力量,使“西陲宴然,终明世无蕃寇之患”①,表现了帝都商人的大气与胸怀。这种“忠义”精神在《汉口山陕会馆志》中有总结性说明:“秦晋商人体夫子(关公)之心,以事君则忠君也,以事孝则孝子也,以敬先则孝悌也,以交友则良朋也,忠心忠行,行心笃敬。”②

陕西商人的“忠”又涵盖“忠厚”之意。陕西地处黄土高原,土厚水深的自然环境,羽化了秦人厚重质直,敦厚朴实的人格特征,使陕西商人在其经营中忠厚为本,朴实不欺,以“陕棒槌”的文化表征符号在明清中国商界广为传扬。清末文人郭嵩焘在比较山陕商人的特点时说:“中国商贾夙称山陕,山陕人之智术不及江浙,其榷算不能及江西湖广,而世守商贾之业,惟其心朴而心实也。”③对此苏州《新修陕西会馆记》有总结性说明:“吾乡土厚水深,风淳俗厚,人多质直慷爽,词无旁枝,不侵为然诺,意所不可,不难面析人非,而胸中朗朗,几无微芥蒂,以故四方之士,乐与其易而谅其心。”④

陕西商人的“忠”还包括“忠诚”、“忠信”的价值取向。陕西山高泉庞、雄关峙立的人文环境,形成秦人骨骰成性、质直不欺的性格特点,使陕西商人在经营中至诚至信,忠信为本,以诚信不二而著称中国商界。陕西商人在河南社旗山陕会馆内竖有《众商合议戥秤定规矩碑》,该碑除了对戥秤有统一规定外,还对秤做了文化阐释,认为“秤星”就是“诚信”的谐音,每一个秤星代表一个人生坐标,缺一两不仅罚银五十两,相当于一个四品官的年俸,而且折福;缺二两折禄;缺三两折寿;缺四两折喜,表现了陕西商人在忠厚诚信上的硬制度与软约束⑤。对于陕西商人这种忠信诚实精神,河南洛阳山陕会馆陕西商人所献《山陕会馆关帝仪仗记》有精当总结:“帝君之忠义神武实是以震浮起扉,为万世则故即载……以风示商贾,使熙熙攘攘竞刀锥子母者,日夕旅拜于帝之旁,庶其触目惊心,不至见利忘义,角乖张而尚狙诈也。”(该碑现存洛阳山陕会馆内)。

(二)陕西商人的经营理念:道

忠心事商,并不是就可以任意为之,所欲而行。忠心指导下的商事实践也必须“君子爱财,取之有道”。陕西商人生长于中华文化释、道、儒三教起源之地,几千年的传统教化,以及道教发祥之地的耳濡目染,使陕西商人懂得规矩经商、依道谋财的道理,形成按商道办事的经营理念。

陕西商人的“道”,首先是指经营的规则和制度。无规矩不成方圆。按商业规则行事就会左右逢源、纵横捭阖,否则就会失道乱为、贪利坏法。安徽亳州山陕会馆大门前镌刻的一副对联就是:“人有意意有念念有欲欲有贪贪得无限,道生一一生二二生三三生万万象皆空。”意即商人求利的物欲动机必须受到规则的权衡与制约。因此,陕西商人很注重制度建设,他们通过厘定《店规》、《行规》、《会规》等经营规则,规范商人的市场行为,使陕西商人以制度之严整、队伍之整齐而著称中国商界。对于陕西商人按道经商,苏州《新修陕西会馆记》也有说明:“异时天假之缘,乘兴为东南之旅,尚愿与吾乡士人,班荆故道,访缔造之艰难,联任恤之淳厚,相勖相劝,斯无替前修焉。”⑥

陕西商人经营的“道”,又是指按规则办事,行为须符合商业经营原则,不惶短期效应、眼前利益,而是追求长线远鹤的经营效果,表现了稳健的成熟经营心态。陕西商人经营的“道”,更是指规律,指经营之道。陕西皇天后土的人文构造,给了陕西商人能够穿透事物表象抓住事物本质的灵气,是他们能够在风波骤起、跌宕起伏的商业经营中,探寻商业发展规律,将商业实践提升到理性的高度,表现了极高的商业素养。这就是在中国商业史上,是陕西商人最先提出了“贾道”的基本概念和按贾道经营的科学思想,这是陕西商人给我们留下的极为宝贵的历史文化遗产。还在15世纪,陕西咸阳商人樊现就提出商业规律的问题,他说:“谁言天道难信哉。吾南至江淮,北进边塞,冠弱之患独不一者,天监吾不能欺尔!贸易之际人以欺为计,予以不欺为计。故吾日益而彼日损。谁谓天道难信哉!”⑦而后陕西武功商人康銮更将樊现的“天道”思想提升到“贾道”的理性高度,他批评一个待价而沽的商人时说:“彼不知贾道也。俟直而后贾,此庸贾术不失也。可终岁不成一贾。凡吾所为,岁可数十贾,息固可数十倍也。”⑧这里陕西商人已经把“贾道”提升到工具理性的高度,并将薄利多销、转快利多作为“贾道”的基本内涵,表现了极高的经营灵性和职业自觉。

(三)陕西商人的行为特点:勇

陕西商人在明清之际被称为与“南贾”相对应的“西商”,他们主要经营祖国西部的贸易事业。而祖国西部天苍野茫、土厚风刚的自然条件和土匪没道、社会不靖的人文环境,使得在这一区域经商的人非得有强毅果敢、不畏险阻的风格不可。而明清之际的陕西商人恰恰适应了这一贸易环境的需要,使他们在西部的广阔天地里如鱼得水,“贸易莫不得其所欲”⑨。

陕西商人的“勇”,首先是指不畏艰难、万里投荒的经商气概。祖国西部地处边陲,这里天苍野茫,高山巨川,辽荒万里,戈壁瀚海,“有时无行人,沙石乱飞扬:夜静天萧条,鬼哭夹道旁”,自然条件十分恶劣。而且西部风劲少雨,春短冬长,谷粟难生,六畜不全,生活条件十分艰苦。这种严酷的生态环境,南方商人视为畏途,在左宗棠征西前不见其踪影。而陕西人长期形成的尚气概、先勇力、坚毅果敢的强悍性格,却适应了这一方贸易环境的需要。陕西风刚土厚、地僻泉庞的生态条件抚育了秦人厚重质朴,刚毅果敢的骨骾性格;而陕西水深土厚、求生也艰的生存环境又羽化了秦人轻生重死,亡命天涯的行为特点,使陕西商人可以坦然面对西部的贸易环境,携资江湖,万里投荒,取得西部贸易通商的胜利。正如《朱子诗传》所云:“雍州土厚水深,其民厚重质直,……以善导之,易于兴起而笃于仁义,以勇驱之,则强毅果敢之资,亦足以强兵力农,而成富强之业,非山东诸国所及也。”⑩近代人李亦人在其所著《西康综览》中也说:“川人不喜经营,尤畏远道,故不能与陕人竞争。陕人之富于涉远性经营商业,不辟艰辛,亦所罕见者。”(11)

陕西商人的“勇”,又是指不畏强暴、奋力拼搏的负气尚武精神。明清时期的西部,不仅自然条件恶劣,社会条件也很不安定。这里天高皇帝远,地处边关洪荒,民族杂居,风俗不纯,“荒郡村烟少,频年寇骑多”,土匪没道,加之山深沟阔,征剿不易,使这里土匪横行,持货负银的商人常常成为他们劫掠追杀的对象。翻阅明清以来的陕西地方志,陕西商人被土匪杀死在这条漫漫商路上的记载所在多有。这便说明只有具备不畏强暴,英勇尚武的素质,才能在这条西部的商道上杀出一条血路,服牛格马,周流天下。而陕西自商鞅变法以来,寓兵于农,形成秦人“易于公战怯于私斗”、“秦人喜斗,平居睚眦,视生死甚轻”的尚武精神,加之陕西自秦汉以来,都会所在,五方杂处,胡服骑射,“多游侠轻薄之风,甚至好斗轻死”(12)。入明清后,陕西远居边陲,兵民合一,军垦商屯,更形成秦人尚武好斗,不畏强暴的粗犷性格,不少陕西商人本身就是武林高手。正如顾炎武所言:“按三代而下,兵防之政大明为盛,大明兵备之副,将士之勇陕西为盛,况设百二之险,地藏九死之躯。”(13)这使得陕西商人能够适应兵荒马乱土匪剪径的社会环境,以“骏马快刀英雄胆,干肉水囊老羊皮”的英武形象,在西部扬鞭走马,驰骋搏杀,成为中国内陆唯一的武装贸易集团。

陕西商人的精神构架,在明代三原商人张居士、潘志学和罗隐身上得到了最好的体现。

二、张居士、潘志学、罗隐的经营事迹

张居士的经营情况在温纯为其写的《寿张居士六十序》中有所记载:

“张居士为吾邑一良贾也……初尔翁之贾也,不二价,不欺人,有误增其值以易而去者,立追以还……以张居士之名满邑及姑苏。而翁之义之货市于邑里及姑苏,而邑里姑苏人信之也。”(14)

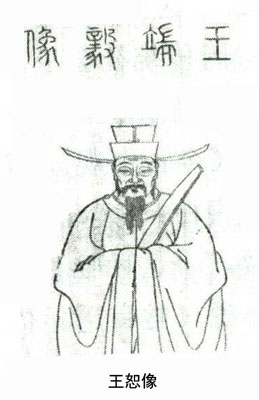

潘志学的经营情况在三原文人王恕为其写的《明故潘志学墓志铭》中有所记载:

“志学……其先本吾邑(三原)豆村里人,其迁于城中今已五世矣……八岁丧其父……尝行商蜀,舟至黄龙岗,遇群盗其势甚凶,同舟者大恐,皆匿舟中,不敢出。志学独出问曰,诸君何为?盗中有以杀为言者,志学曰,诸君之来不过欲得吾辈财耳,舟中之物任其取去,何以杀为。盗去,众皆称其有胆量……其性直负气节,寡与人合维经济也。”(15)

罗隐的经营情况在三原文人来俨然为其写的《罗隐君暨配墓志铭》中有所记载:

“先君朴素浑厚,无世俗作态……家世田,先君逐田又以父祖意商贩转生息,俱有天幸,颇起家为富厚。”(16)

他们三人各自从不同的侧面反映了陕西商人的精神构架。

张居士的特点在于“忠”,即忠心事人,诚实不欺。他在苏州贩布,以言不二价,忠诚不欺而著称于市,这是陕西布商在苏州的一贯作风。当年江南人“待布商如王侯,争布商如对垒”,不仅是因为陕西布商腰缠万贯,财大气粗,而且是因为陕西布商出手大方,不计较区区小钱,言不二价,不欺不瞒,为江南人民留下了“关中贾来价更高”(17)的良好印象。而张居士的不同之处在于,他不仅在商业经营中遵循一言九鼎,言不二价的经营原则,而且能够不取不义之财,“有误增其值以易而去者,立追以还”,这在“当面唱价,就地还钱”的传统社会是极为难得的诚信精神。在中国传统社会里,商人所以被讥之以“奸商”的名号,就是因为商人多为利益所驱使,常在金钱上斤斤计较,表现出见钱眼开的俗态。明清小说《今古奇观》“徐老仆义愤成家”中借商人之口将商人求利的目的说得很直白:“大凡经商,本钱多便大做,本钱少便小做……只拣有利息的就做。”(18)这种唯利是图的本性使商人灵魂扭曲,以追求货币为目的,明清小说《常言道》借商人之口道出了商人价值取向的变化:

“一更里呀,思量这个钱,今来古往独推先,惹人怜。说来个个口流涎,形如冲与乾,又如地与天,世人谁敢来轻贱。算来正与命相连,今夜教我怎样眠。我的钱啊,提起你,谁勿羡。二更里呀,思量这个钱,钦心久仰在先前,实通仙。一文能化万千千,好换柴和米,能置地与田,随身所欲般般便。教人怎不把情牵,胜如爹娘共祖先。我的钱啊,称卖命,是古谚。三更里呀,思量这个钱,朦胧如在眼睛前,乐无边。精神强健骨头颤,心中真爽快,眉间喜色添,此时才得如我念。谁知却是梦魂颠,依旧身儿在炕眠。我的钱啊,醒转来,越留恋。四更里呀,思量这个钱,怎生落在水中间,恨绵绵。心头无计泪涟涟,一时得勿着,心思想万千,如何设法来谋面。越思越想越凄然,这件东西非等闲。我的钱啊,要见你,何时见。五更里呀,思量这个钱,心中许愿意甚度,告苍天。千愁万绪若无边,区区若到手,时时供佛前,焚香跪拜心无厌。至诚至敬不虚言,伏望钱神赐悯怜。覆去不安眠,发白心难变。我的钱啊,早早来,如吾愿。一夜里呀,思量这个钱,翻来意心坚。腹中好似火油煎,黄昏思想起,直到五更天,东方几时飞到吾跟前,弄得区区心想偏。我的钱啊,勿负我,心一片。”(19)

当商人对金钱的追求已经达到“胜如爹娘共祖先”的情况下,张居士却能淡泊金钱,驽而不贪,不取不义之财,有误增其值者,立即追还,很是反映了秦人厚重直至的人生品格。所以才树立了“名满邑里及姑苏”的良好市场信义,被人们视为“吾邑一良贾也”。而在市场经济下,诚信本身就是商业招徕手段,“利从信中出,益由诚中来”,诚信市场地位的确立,在消费者心中留下了良好的形象,人们就会放下“防骗”的心里戒备,产生“惠顾”的心里回报,从而有力扩张了市场。张居士正是做到了这一点。由于他树立了良贾的市场信义,才取得了“翁之义之货市于邑里及姑苏,而邑里姑苏人信之也”的市场效益,从而很好地表现了明代陕西商人厚重诚信的优良品质。

罗隐的特点在于“道”,即道法自然,遵循规律。他为人朴素浑厚,不伪饰,不虚夸,实事求是,无忸怩惺惺之态。陕西关中厚重的黄土地,造就了秦人道法自然的人生品格,他们语言爽畅,直来直去,常能直逼事物的本质。这与江南人在明清时期形成的虚饰风气形成明显的对照。如杭州,“其俗喜作伪,以邀利目前,不顾身后”,早在宋代便风行种种捣鬼术,如“酒掺灰,鸡塞沙,鹅羊吹气,鱼肉贯水,织作刷油粉”,在明代更是歪风愈炽,专以欺骗顾客为能事,以致当时民谚有谓:“杭州风,一把葱,花簇簇,里头空!”(20)《豆棚闲话》第十则更一针见血地描述:“苏州风俗,全是一团虚哗。只就那拳头大一座虎丘山,便有许多作怪……即使开着几扇板门,卖些杂货,或是吃食,远远望去……倒也热闹齐整。仔细看来……都是有名无实的。一半是骗外路的客料,一半是哄孩子的东西。不要说别处人叫他空头,就是本地……数落得也觉有趣。”(21)叶权在《贤博编》中也指出:“今时市中货物奸伪,两京为盛,此外无过苏州。卖花人挑花一担,灿然可爱,无一枝真者。杨梅用大棕刷弹墨染成紫黑色。老母鸡搏毛插长尾,假敦鸡卖之。浒墅货席者,术尤巧。大抵都会往来多客商可欺,如宋时何家楼故事。”(22)陈铎的《坐隐先生精订滑稽余韵》描写行业达140种,其中涉及商贾铺户的,不少人都卖伪劣商品,试举几家为例:纸钱铺是“众神妖见数还钱,僧道科仪,件件周全。蜡烛坚实,千张高大,水作新鲜。拖柜上张张漫展,草拗儿捆捆牢缠。但愿门前,擦背挨肩。日日初一,月月新年”;颜料铺是“好供给绘手施呈,颜料当行,彩色驰名。自造银朱,真铅韶粉,道地石青。小涂抹厅堂修整,大庄严殿宇经营。近日人情,奢侈公行。不尚清白,俱是妆成”;香蜡铺是“向通街物攘人稠,手脚不停,包裹如流。也卖明矾,也秤豆粉,也货桐油。贱咸食桩桩都有,歪生药样样都收。行次情由,不可追求。本是杂货营生,虚耽香蜡名头”(23),都是些满嘴胡诌的噱头,夸大其词。在这一片虚饰的社会风气下,罗隐能朴素浑厚、不忸怩作态、求真务实,保持了陕西人作为“自然之子”的务实作风。这种朴实无华的行事作风,使得罗隐在经营中能够崇尚实干,遵循经济发展规律。“先君逐田又以父祖意商贩转生息……颇起家为富厚”。这与当年陕西商人的发展规律是完全吻合的。当年陕西商人就是在明政府“开中制”的政策感召下,将农业生产上的优势转化为商业经营的效益优势,输粟换引,进城经商,所以才“颇起家为富厚”,完全是遵循经济规律的结果。

潘志学的特点是“勇”,即不畏强暴,视死如归。当年陕西商人以西部为经营活动的势力范围,这里天苍野茫、地辟物不繁、人少牲畜多、兵荒马乱、土匪横行,只有以英雄尚武的气概才可以坦然面对经商路上的各种凶险,取得经营的胜利。潘志学正是如此。当他经商过黄花岗,遭遇土匪围攻,其他商人“皆匿舟中,不敢出”的危难关头,唯他挺身而出,与土匪周旋,轻蔑地对土匪说:“诸君之来不过欲得吾辈财耳,舟中之物任其取去,何以杀为”,一派英雄气概,表现了秦人视金钱如粪土、以生命为旨归的人生价值观,反而喝退了土匪,保全了众商家的性命,表现了那时陕西商人“骏马快刀英雄胆”的英武形象和陕西人“负气概,先勇力”的性格特点。

①张廷玉:《明史》,中华书局1974年版,卷331。

②《汉口山陕会馆志》,光绪敬义堂刻本,第5页。

⑧丁钢:《近世中国经济生活与宗教教育》,上海教育出版社1996年版,第25页。

④苏州历史博物馆:《明清苏州工商碑刻集》,江苏人民出版社1981版,第311页。

⑤孔祥毅:《晋商学》,经济科学出版社2005年版,第46页。

⑥苏州历史博物馆:《明清苏州工商碑刻集》,江苏人民出版社1981版,第331页。

⑦马理:《谿田文集续补》,关中丛书刊本,卷5。

⑧康海:《康对山先生文集》,关中丛书刊本,卷13。

⑨张瀚:《松窗梦语》,上海古籍出版社1986年版,卷4。

⑩王士性:《广志绎》,中华书局1981年版,卷23。

(11)乾隆《韩城县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(12)乾隆《长安县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(13)顾炎武:《天下郡国利病书》,续修四库全书本,卷35,第2页。

(14)温纯:《温恭毅公文集》,关中丛书本,卷11。

(15)王恕:《王端毅公文集》,关中丛书本,“续文集”卷1,第7页。

(16)来俨然:《自愉堂集》,上海古籍出版社1965年版,卷2,第25页。

(17)康熙《南翔镇志》,江苏古籍出版社1974年版,卷2。

(18)抱瓮老人:《今古奇观》,上海古籍出版社2005年版,卷25。

(19)落魄道人:《常言道》,清光绪元年得成堂刻本,卷25。

(20)田汝成:《西湖游览志余》,上海古籍出版社1980年版,卷25。

(21)艾袖居士:《豆棚闲话》,上海古籍出版社1983年版,第一则。

(22)叶权:《贤博编》,中华书局1997年版,第6页。

(23)路工:《访书见闻录》,上海古籍出版社1985年版,第308-330页。

一、明代陕西商人的精神构架

陕西地处黄土高原,又是十三朝文明古都,从而育化了明清陕西商人以“忠”为核心价值、以“道”为经营理念、以“勇”为行为特色的精神构架。

(一)陕西商人的核心价值:忠

陕西是华夏文明的发祥地和中华民族十三朝文明古都。这种厚重优秀的历史文化积淀,培育了陕西商人以“忠”为核心的价值体系,成为陕西商人行为的规范和标尺,并代表着那一历史时期中国优秀商业文化的主流方向。

陕西商人精神核心的“忠”,首先是指“忠义”。忠就是忠于国家,将商业经营与国家兴亡联系在一起。自秦商鞅变法以来,陕西商人就形成了“以商事国”、“家国一体”的家国意识,自觉地将经商行为与国家兴亡合而为一,以实现民族兴旺和富国强兵为商业经营的出发点与归宿,这是十三朝文明古都培育的“国都意识”和“首善理念”在经商领域的展现,也是陕西人作为华夏文化“守墓人”的责任自觉。还在明朝初年,为了确保边疆安全、拱卫京师,陕西商人积极响应明政府“食盐开中”政策号召,“疾耕积粟,以应开中”,将大量粮食贩运边关,确保边防军的后勤供应,成为第一个登上历史舞台的商人资本集团,即陕西商帮。同时,又积极响应明政府“茶马交易”的制度安排,将陕西紫阳茶区每年所产的115~1100万斤茶叶,经陕甘茶马古道贩运至青海、宁夏换取战马,既确保了边疆安宁,又增强了国家军备力量,使“西陲宴然,终明世无蕃寇之患”①,表现了帝都商人的大气与胸怀。这种“忠义”精神在《汉口山陕会馆志》中有总结性说明:“秦晋商人体夫子(关公)之心,以事君则忠君也,以事孝则孝子也,以敬先则孝悌也,以交友则良朋也,忠心忠行,行心笃敬。”②

陕西商人的“忠”又涵盖“忠厚”之意。陕西地处黄土高原,土厚水深的自然环境,羽化了秦人厚重质直,敦厚朴实的人格特征,使陕西商人在其经营中忠厚为本,朴实不欺,以“陕棒槌”的文化表征符号在明清中国商界广为传扬。清末文人郭嵩焘在比较山陕商人的特点时说:“中国商贾夙称山陕,山陕人之智术不及江浙,其榷算不能及江西湖广,而世守商贾之业,惟其心朴而心实也。”③对此苏州《新修陕西会馆记》有总结性说明:“吾乡土厚水深,风淳俗厚,人多质直慷爽,词无旁枝,不侵为然诺,意所不可,不难面析人非,而胸中朗朗,几无微芥蒂,以故四方之士,乐与其易而谅其心。”④

陕西商人的“忠”还包括“忠诚”、“忠信”的价值取向。陕西山高泉庞、雄关峙立的人文环境,形成秦人骨骰成性、质直不欺的性格特点,使陕西商人在经营中至诚至信,忠信为本,以诚信不二而著称中国商界。陕西商人在河南社旗山陕会馆内竖有《众商合议戥秤定规矩碑》,该碑除了对戥秤有统一规定外,还对秤做了文化阐释,认为“秤星”就是“诚信”的谐音,每一个秤星代表一个人生坐标,缺一两不仅罚银五十两,相当于一个四品官的年俸,而且折福;缺二两折禄;缺三两折寿;缺四两折喜,表现了陕西商人在忠厚诚信上的硬制度与软约束⑤。对于陕西商人这种忠信诚实精神,河南洛阳山陕会馆陕西商人所献《山陕会馆关帝仪仗记》有精当总结:“帝君之忠义神武实是以震浮起扉,为万世则故即载……以风示商贾,使熙熙攘攘竞刀锥子母者,日夕旅拜于帝之旁,庶其触目惊心,不至见利忘义,角乖张而尚狙诈也。”(该碑现存洛阳山陕会馆内)。

(二)陕西商人的经营理念:道

忠心事商,并不是就可以任意为之,所欲而行。忠心指导下的商事实践也必须“君子爱财,取之有道”。陕西商人生长于中华文化释、道、儒三教起源之地,几千年的传统教化,以及道教发祥之地的耳濡目染,使陕西商人懂得规矩经商、依道谋财的道理,形成按商道办事的经营理念。

陕西商人的“道”,首先是指经营的规则和制度。无规矩不成方圆。按商业规则行事就会左右逢源、纵横捭阖,否则就会失道乱为、贪利坏法。安徽亳州山陕会馆大门前镌刻的一副对联就是:“人有意意有念念有欲欲有贪贪得无限,道生一一生二二生三三生万万象皆空。”意即商人求利的物欲动机必须受到规则的权衡与制约。因此,陕西商人很注重制度建设,他们通过厘定《店规》、《行规》、《会规》等经营规则,规范商人的市场行为,使陕西商人以制度之严整、队伍之整齐而著称中国商界。对于陕西商人按道经商,苏州《新修陕西会馆记》也有说明:“异时天假之缘,乘兴为东南之旅,尚愿与吾乡士人,班荆故道,访缔造之艰难,联任恤之淳厚,相勖相劝,斯无替前修焉。”⑥

陕西商人经营的“道”,又是指按规则办事,行为须符合商业经营原则,不惶短期效应、眼前利益,而是追求长线远鹤的经营效果,表现了稳健的成熟经营心态。陕西商人经营的“道”,更是指规律,指经营之道。陕西皇天后土的人文构造,给了陕西商人能够穿透事物表象抓住事物本质的灵气,是他们能够在风波骤起、跌宕起伏的商业经营中,探寻商业发展规律,将商业实践提升到理性的高度,表现了极高的商业素养。这就是在中国商业史上,是陕西商人最先提出了“贾道”的基本概念和按贾道经营的科学思想,这是陕西商人给我们留下的极为宝贵的历史文化遗产。还在15世纪,陕西咸阳商人樊现就提出商业规律的问题,他说:“谁言天道难信哉。吾南至江淮,北进边塞,冠弱之患独不一者,天监吾不能欺尔!贸易之际人以欺为计,予以不欺为计。故吾日益而彼日损。谁谓天道难信哉!”⑦而后陕西武功商人康銮更将樊现的“天道”思想提升到“贾道”的理性高度,他批评一个待价而沽的商人时说:“彼不知贾道也。俟直而后贾,此庸贾术不失也。可终岁不成一贾。凡吾所为,岁可数十贾,息固可数十倍也。”⑧这里陕西商人已经把“贾道”提升到工具理性的高度,并将薄利多销、转快利多作为“贾道”的基本内涵,表现了极高的经营灵性和职业自觉。

(三)陕西商人的行为特点:勇

陕西商人在明清之际被称为与“南贾”相对应的“西商”,他们主要经营祖国西部的贸易事业。而祖国西部天苍野茫、土厚风刚的自然条件和土匪没道、社会不靖的人文环境,使得在这一区域经商的人非得有强毅果敢、不畏险阻的风格不可。而明清之际的陕西商人恰恰适应了这一贸易环境的需要,使他们在西部的广阔天地里如鱼得水,“贸易莫不得其所欲”⑨。

陕西商人的“勇”,首先是指不畏艰难、万里投荒的经商气概。祖国西部地处边陲,这里天苍野茫,高山巨川,辽荒万里,戈壁瀚海,“有时无行人,沙石乱飞扬:夜静天萧条,鬼哭夹道旁”,自然条件十分恶劣。而且西部风劲少雨,春短冬长,谷粟难生,六畜不全,生活条件十分艰苦。这种严酷的生态环境,南方商人视为畏途,在左宗棠征西前不见其踪影。而陕西人长期形成的尚气概、先勇力、坚毅果敢的强悍性格,却适应了这一方贸易环境的需要。陕西风刚土厚、地僻泉庞的生态条件抚育了秦人厚重质朴,刚毅果敢的骨骾性格;而陕西水深土厚、求生也艰的生存环境又羽化了秦人轻生重死,亡命天涯的行为特点,使陕西商人可以坦然面对西部的贸易环境,携资江湖,万里投荒,取得西部贸易通商的胜利。正如《朱子诗传》所云:“雍州土厚水深,其民厚重质直,……以善导之,易于兴起而笃于仁义,以勇驱之,则强毅果敢之资,亦足以强兵力农,而成富强之业,非山东诸国所及也。”⑩近代人李亦人在其所著《西康综览》中也说:“川人不喜经营,尤畏远道,故不能与陕人竞争。陕人之富于涉远性经营商业,不辟艰辛,亦所罕见者。”(11)

陕西商人的“勇”,又是指不畏强暴、奋力拼搏的负气尚武精神。明清时期的西部,不仅自然条件恶劣,社会条件也很不安定。这里天高皇帝远,地处边关洪荒,民族杂居,风俗不纯,“荒郡村烟少,频年寇骑多”,土匪没道,加之山深沟阔,征剿不易,使这里土匪横行,持货负银的商人常常成为他们劫掠追杀的对象。翻阅明清以来的陕西地方志,陕西商人被土匪杀死在这条漫漫商路上的记载所在多有。这便说明只有具备不畏强暴,英勇尚武的素质,才能在这条西部的商道上杀出一条血路,服牛格马,周流天下。而陕西自商鞅变法以来,寓兵于农,形成秦人“易于公战怯于私斗”、“秦人喜斗,平居睚眦,视生死甚轻”的尚武精神,加之陕西自秦汉以来,都会所在,五方杂处,胡服骑射,“多游侠轻薄之风,甚至好斗轻死”(12)。入明清后,陕西远居边陲,兵民合一,军垦商屯,更形成秦人尚武好斗,不畏强暴的粗犷性格,不少陕西商人本身就是武林高手。正如顾炎武所言:“按三代而下,兵防之政大明为盛,大明兵备之副,将士之勇陕西为盛,况设百二之险,地藏九死之躯。”(13)这使得陕西商人能够适应兵荒马乱土匪剪径的社会环境,以“骏马快刀英雄胆,干肉水囊老羊皮”的英武形象,在西部扬鞭走马,驰骋搏杀,成为中国内陆唯一的武装贸易集团。

陕西商人的精神构架,在明代三原商人张居士、潘志学和罗隐身上得到了最好的体现。

二、张居士、潘志学、罗隐的经营事迹

张居士的经营情况在温纯为其写的《寿张居士六十序》中有所记载:

“张居士为吾邑一良贾也……初尔翁之贾也,不二价,不欺人,有误增其值以易而去者,立追以还……以张居士之名满邑及姑苏。而翁之义之货市于邑里及姑苏,而邑里姑苏人信之也。”(14)

潘志学的经营情况在三原文人王恕为其写的《明故潘志学墓志铭》中有所记载:

“志学……其先本吾邑(三原)豆村里人,其迁于城中今已五世矣……八岁丧其父……尝行商蜀,舟至黄龙岗,遇群盗其势甚凶,同舟者大恐,皆匿舟中,不敢出。志学独出问曰,诸君何为?盗中有以杀为言者,志学曰,诸君之来不过欲得吾辈财耳,舟中之物任其取去,何以杀为。盗去,众皆称其有胆量……其性直负气节,寡与人合维经济也。”(15)

罗隐的经营情况在三原文人来俨然为其写的《罗隐君暨配墓志铭》中有所记载:

“先君朴素浑厚,无世俗作态……家世田,先君逐田又以父祖意商贩转生息,俱有天幸,颇起家为富厚。”(16)

他们三人各自从不同的侧面反映了陕西商人的精神构架。

张居士的特点在于“忠”,即忠心事人,诚实不欺。他在苏州贩布,以言不二价,忠诚不欺而著称于市,这是陕西布商在苏州的一贯作风。当年江南人“待布商如王侯,争布商如对垒”,不仅是因为陕西布商腰缠万贯,财大气粗,而且是因为陕西布商出手大方,不计较区区小钱,言不二价,不欺不瞒,为江南人民留下了“关中贾来价更高”(17)的良好印象。而张居士的不同之处在于,他不仅在商业经营中遵循一言九鼎,言不二价的经营原则,而且能够不取不义之财,“有误增其值以易而去者,立追以还”,这在“当面唱价,就地还钱”的传统社会是极为难得的诚信精神。在中国传统社会里,商人所以被讥之以“奸商”的名号,就是因为商人多为利益所驱使,常在金钱上斤斤计较,表现出见钱眼开的俗态。明清小说《今古奇观》“徐老仆义愤成家”中借商人之口将商人求利的目的说得很直白:“大凡经商,本钱多便大做,本钱少便小做……只拣有利息的就做。”(18)这种唯利是图的本性使商人灵魂扭曲,以追求货币为目的,明清小说《常言道》借商人之口道出了商人价值取向的变化:

“一更里呀,思量这个钱,今来古往独推先,惹人怜。说来个个口流涎,形如冲与乾,又如地与天,世人谁敢来轻贱。算来正与命相连,今夜教我怎样眠。我的钱啊,提起你,谁勿羡。二更里呀,思量这个钱,钦心久仰在先前,实通仙。一文能化万千千,好换柴和米,能置地与田,随身所欲般般便。教人怎不把情牵,胜如爹娘共祖先。我的钱啊,称卖命,是古谚。三更里呀,思量这个钱,朦胧如在眼睛前,乐无边。精神强健骨头颤,心中真爽快,眉间喜色添,此时才得如我念。谁知却是梦魂颠,依旧身儿在炕眠。我的钱啊,醒转来,越留恋。四更里呀,思量这个钱,怎生落在水中间,恨绵绵。心头无计泪涟涟,一时得勿着,心思想万千,如何设法来谋面。越思越想越凄然,这件东西非等闲。我的钱啊,要见你,何时见。五更里呀,思量这个钱,心中许愿意甚度,告苍天。千愁万绪若无边,区区若到手,时时供佛前,焚香跪拜心无厌。至诚至敬不虚言,伏望钱神赐悯怜。覆去不安眠,发白心难变。我的钱啊,早早来,如吾愿。一夜里呀,思量这个钱,翻来意心坚。腹中好似火油煎,黄昏思想起,直到五更天,东方几时飞到吾跟前,弄得区区心想偏。我的钱啊,勿负我,心一片。”(19)

当商人对金钱的追求已经达到“胜如爹娘共祖先”的情况下,张居士却能淡泊金钱,驽而不贪,不取不义之财,有误增其值者,立即追还,很是反映了秦人厚重直至的人生品格。所以才树立了“名满邑里及姑苏”的良好市场信义,被人们视为“吾邑一良贾也”。而在市场经济下,诚信本身就是商业招徕手段,“利从信中出,益由诚中来”,诚信市场地位的确立,在消费者心中留下了良好的形象,人们就会放下“防骗”的心里戒备,产生“惠顾”的心里回报,从而有力扩张了市场。张居士正是做到了这一点。由于他树立了良贾的市场信义,才取得了“翁之义之货市于邑里及姑苏,而邑里姑苏人信之也”的市场效益,从而很好地表现了明代陕西商人厚重诚信的优良品质。

罗隐的特点在于“道”,即道法自然,遵循规律。他为人朴素浑厚,不伪饰,不虚夸,实事求是,无忸怩惺惺之态。陕西关中厚重的黄土地,造就了秦人道法自然的人生品格,他们语言爽畅,直来直去,常能直逼事物的本质。这与江南人在明清时期形成的虚饰风气形成明显的对照。如杭州,“其俗喜作伪,以邀利目前,不顾身后”,早在宋代便风行种种捣鬼术,如“酒掺灰,鸡塞沙,鹅羊吹气,鱼肉贯水,织作刷油粉”,在明代更是歪风愈炽,专以欺骗顾客为能事,以致当时民谚有谓:“杭州风,一把葱,花簇簇,里头空!”(20)《豆棚闲话》第十则更一针见血地描述:“苏州风俗,全是一团虚哗。只就那拳头大一座虎丘山,便有许多作怪……即使开着几扇板门,卖些杂货,或是吃食,远远望去……倒也热闹齐整。仔细看来……都是有名无实的。一半是骗外路的客料,一半是哄孩子的东西。不要说别处人叫他空头,就是本地……数落得也觉有趣。”(21)叶权在《贤博编》中也指出:“今时市中货物奸伪,两京为盛,此外无过苏州。卖花人挑花一担,灿然可爱,无一枝真者。杨梅用大棕刷弹墨染成紫黑色。老母鸡搏毛插长尾,假敦鸡卖之。浒墅货席者,术尤巧。大抵都会往来多客商可欺,如宋时何家楼故事。”(22)陈铎的《坐隐先生精订滑稽余韵》描写行业达140种,其中涉及商贾铺户的,不少人都卖伪劣商品,试举几家为例:纸钱铺是“众神妖见数还钱,僧道科仪,件件周全。蜡烛坚实,千张高大,水作新鲜。拖柜上张张漫展,草拗儿捆捆牢缠。但愿门前,擦背挨肩。日日初一,月月新年”;颜料铺是“好供给绘手施呈,颜料当行,彩色驰名。自造银朱,真铅韶粉,道地石青。小涂抹厅堂修整,大庄严殿宇经营。近日人情,奢侈公行。不尚清白,俱是妆成”;香蜡铺是“向通街物攘人稠,手脚不停,包裹如流。也卖明矾,也秤豆粉,也货桐油。贱咸食桩桩都有,歪生药样样都收。行次情由,不可追求。本是杂货营生,虚耽香蜡名头”(23),都是些满嘴胡诌的噱头,夸大其词。在这一片虚饰的社会风气下,罗隐能朴素浑厚、不忸怩作态、求真务实,保持了陕西人作为“自然之子”的务实作风。这种朴实无华的行事作风,使得罗隐在经营中能够崇尚实干,遵循经济发展规律。“先君逐田又以父祖意商贩转生息……颇起家为富厚”。这与当年陕西商人的发展规律是完全吻合的。当年陕西商人就是在明政府“开中制”的政策感召下,将农业生产上的优势转化为商业经营的效益优势,输粟换引,进城经商,所以才“颇起家为富厚”,完全是遵循经济规律的结果。

潘志学的特点是“勇”,即不畏强暴,视死如归。当年陕西商人以西部为经营活动的势力范围,这里天苍野茫、地辟物不繁、人少牲畜多、兵荒马乱、土匪横行,只有以英雄尚武的气概才可以坦然面对经商路上的各种凶险,取得经营的胜利。潘志学正是如此。当他经商过黄花岗,遭遇土匪围攻,其他商人“皆匿舟中,不敢出”的危难关头,唯他挺身而出,与土匪周旋,轻蔑地对土匪说:“诸君之来不过欲得吾辈财耳,舟中之物任其取去,何以杀为”,一派英雄气概,表现了秦人视金钱如粪土、以生命为旨归的人生价值观,反而喝退了土匪,保全了众商家的性命,表现了那时陕西商人“骏马快刀英雄胆”的英武形象和陕西人“负气概,先勇力”的性格特点。

①张廷玉:《明史》,中华书局1974年版,卷331。

②《汉口山陕会馆志》,光绪敬义堂刻本,第5页。

⑧丁钢:《近世中国经济生活与宗教教育》,上海教育出版社1996年版,第25页。

④苏州历史博物馆:《明清苏州工商碑刻集》,江苏人民出版社1981版,第311页。

⑤孔祥毅:《晋商学》,经济科学出版社2005年版,第46页。

⑥苏州历史博物馆:《明清苏州工商碑刻集》,江苏人民出版社1981版,第331页。

⑦马理:《谿田文集续补》,关中丛书刊本,卷5。

⑧康海:《康对山先生文集》,关中丛书刊本,卷13。

⑨张瀚:《松窗梦语》,上海古籍出版社1986年版,卷4。

⑩王士性:《广志绎》,中华书局1981年版,卷23。

(11)乾隆《韩城县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(12)乾隆《长安县志》,台中成文出版社1972年版,卷2。

(13)顾炎武:《天下郡国利病书》,续修四库全书本,卷35,第2页。

(14)温纯:《温恭毅公文集》,关中丛书本,卷11。

(15)王恕:《王端毅公文集》,关中丛书本,“续文集”卷1,第7页。

(16)来俨然:《自愉堂集》,上海古籍出版社1965年版,卷2,第25页。

(17)康熙《南翔镇志》,江苏古籍出版社1974年版,卷2。

(18)抱瓮老人:《今古奇观》,上海古籍出版社2005年版,卷25。

(19)落魄道人:《常言道》,清光绪元年得成堂刻本,卷25。

(20)田汝成:《西湖游览志余》,上海古籍出版社1980年版,卷25。

(21)艾袖居士:《豆棚闲话》,上海古籍出版社1983年版,第一则。

(22)叶权:《贤博编》,中华书局1997年版,第6页。

(23)路工:《访书见闻录》,上海古籍出版社1985年版,第308-330页。