陕商故事

中国古代市场的开创者——炎帝

陕西是中华民族的历史发祥之地,也是中国历史上的商品经济发祥之地。远古时期,中华民族人文始祖之一的炎帝,在陕西开创了中国历史上最早的市场,从此,中华民族的商业活动源远流长。

一、华夏民族的形成

2003年陕西省文物考古院的专家在蓝田汤峪镇旁的汤峪河里发现了一千万年前地球生物活动留下的历史遗存,遗存量之广,信息量之大,在当今世界是罕见的。这一发现证明蓝田及汤峪,一千万年前曾有大量地球古生物在这里活动。

1963年,中国科学院进行科学普查时,在陕西蓝田公王岭发现了几颗原始人类牙齿和一个猿人头盖骨的化石以及一部分未经打磨的石器。经中国科学院自然史和考古研究所鉴定,是110万年前人类骨骼的化石,成为迄今为止北部中国发现的中华民族生命起源最古老的化石之一,这些人类化石被郑重地命名为“蓝田猿人”。

蓝田公王岭土地厚重,厥土黄壤,在远古这里长满了黑松林和绿色植被,为原始人类“构木为巢”、“采摘而食”提供了理想的生态环境。各个原始群在采摘、狩猎的接触和联系中,应该产生了更大的族群。从公王岭向西十余里的华胥庙,是原始人类活动的逻辑过程。华胥庙是华夏人文始祖华胥氏女娲的祖庙。相传当年女娲在这里炼石补天,和泥造人,踏巨人脚印而生伏羲,成为华夏民族生命延续的伟大母亲,开创了吾族五千年文明的基业。“民只知其母而不知其父”,对于刚刚来到这个猛兽虫蛇险象环生世界的原始人群来说,必然会有一个以女性为中心的时代,才可以使儿童得到母亲细致的呵护,维护种族生命的繁衍。据传当年人们常在这里的桑园举办“聚社会饮”的“桑园之会”,男女互诉衷肠,保证人类生命的繁衍不衰。

华胥的台原过于狭窄和干旱,不利于种植性植物的生长。人数不断增长的氏族对食物的需求,迫使人们要去寻找更为理想的生养之地。距离华胥向西之地二十余里的半坡恰巧是最理想的选择之地。这里依山傍水,上有白鹿原黑松林茂密的植被,下有浐河游动的鱼类,岸上有冲积平原肥沃的土地。人们在这里既可上山打猎,又可下河捉鳖,还可以上岸稼穑,为原始人类发展多样性的狩猎、捕捞、农耕经济提供了丰富的食物资源。而山上的石材、动物的骨骼稍加打磨就会成为“新石器”,为原始手工业的发展准备了历史富源。我们民族终于迎来了母系氏族社会的繁荣。

进入铁器和农耕时代后,男子的经济意义充分发挥出来,人类历史渐次进入父系氏族社会,这支生活在渭水下游的氏族逐渐随着农耕的展开而活动到了今天武功的姬水(在今陕西武功县附近注入渭水)一带,形成较为先进的黄帝族,即姬姓的轩辕黄帝族部落。而此时在宝鸡的姜水之岸,又活动着姜姓的炎帝族部落,黄帝族和炎帝族世代互通婚姻。所以,炎帝与黄帝是华夏族(汉族)的始祖。《国语·晋语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。”①而后,黄帝族顺北洛水南下,又东渡黄河,沿中条山、太行山向东北发展,形成晋南的黄河一带许多姬姓国,如虞、杨、韩、魏等。炎帝部落以宝鸡为中心,沿渭河向四周扩展,有一部分顺渭水东下,沿黄河南岸向东发展,形成姜姓国家,如申、吕、齐、许等。他们在东进过程中,不断扩大自己的势力。距今约4600余年前的涿鹿之战,有力地促成了黄帝与炎帝两个部落的融合。

原始社会中晚期,中国大地逐渐形成了华夏、东夷、苗蛮三大集团。其中华夏集团以黄帝、炎帝两大部族为核心。他们沿着黄河南北岸向今华北大平原西部地带发展。与此同时,兴起于黄河下游的九夷部落(东夷集团的一支),在蚩尤的领导下,以今山东为根据地,由东向西发展,开始进入华北大平原。这样华夏集团与东夷集团之间的一场武装冲突也就不可避免。进入华北地区后,蚩尤首先与炎帝部族发生了正面冲突。蚩尤族联合巨人夸父部族和三苗一部,用武力击败了炎帝族,并进而占据了炎帝族居住的“九隅”,即“九州”。炎帝族为了维持生存,遂向黄帝族求援。黄帝族为了维护华夏集团的整体利益,答应炎帝族的请求,将势力推向东方。这样,便同正乘势向西北推进的蚩尤族在涿鹿地区遭遇。当时蚩尤族集结了所属的81个支族(一说72族),黄帝族则率领以熊、罴、狼、豹、雕、龙、鸮等为图腾的氏族,迎战蚩尤族,并让“应龙高水”,即利用位处上流(山海经中曰灵山)的条件,在河流上筑土坝蓄水(以蓄水冲了蚩尤寨),以阻挡蚩尤族的进攻。这就是历史上最为著名的“涿鹿之战”。黄帝族把握战机,一举击败对手,并在冀州擒杀了蚩尤,取得这场战争的胜利。涿鹿之战进一步加强了华夏部族之间的融合,华夏民族在中国历史中的主导地位逐渐确立了,黄帝、炎帝从此成为中华民族的人文始祖。

二、炎帝的生平与历史贡献

炎帝,名石年,姜姓,羊图腾,号神农氏,为神农氏族。始生地在姜水之岸(今陕西宝鸡市境内),传说在位140年,卒葬于湖南茶陵(今酃县塘田乡鹿原陂,又名炎陵山、皇山),是农业和医药的发明者。其著名后裔有蚩尤氏、烈(厉)山氏、共工氏、四岳氏等。

炎帝对中华民族的生存和发展做出了历史性的贡献:

首先是制耒耜,种五谷,奠定了农业基础。在炎帝之前,原始社会的先民们不知耕种,只采摘各种草木果实以果腹。炎帝独具慧眼,首倡种谷,带领原始社会的先民告别了漫长的蛮荒生活。有史籍记载曰:“神农作,树五谷于淇山之阳,九州之民乃知谷食②。”《新语·道基》中也说,古时“民人食肉饮血”,炎帝神农“以为行虫走兽难以养民,乃求可食之物,尝百草之实,察酸苦之味,教民食五谷”③。《周礼·天官·疾医》云:“五谷,麻、黍、稷、麦、豆也。”④这些优良籽种为中华民族农耕经济的起源播种了丰收的希望。

要把播种农业发展为耕种农业,就必须解决工具问题。炎帝在教民耕种过程中发明了耕种工具。《周易·系辞下》载:“包牺氏没,神农氏作。斫木为耜,揉木为耒。耒耨之利,以教天下,盖取诸益。”⑤《礼·含文嘉》说,神农氏“始作耒耜,教民耕种”⑥。耒耜的创造和推广使用,极大地促进了农业生产的发展。

随着种植业的兴起,作物逐渐有了剩余。于是,炎帝部落由开始饲养猪、狗、羊、鸟、牛、鸡等,到逐渐驯化畜力用于农业生产,出现了畜力农耕。炎帝首创的农耕农作,为后来中华民族的精耕农业开辟了先河,这是炎帝对中华民族做出的最伟大的历史性贡献。

其次是治麻布,民着衣裳。《庄子·盗跖》云:“古者民不知衣服,夏多积薪,冬则炀之,故命之曰知生之民。”⑦上古之民,最初是运用磨制的骨针、骨锥将树叶、树皮或兽皮缝成一块,遮身蔽体,既经不起长期风吹雨打,霜雪侵袭,又极不雅观。后来,炎帝从一群女子采集的长草中发现了柔软的麻,经过不断摸索,他带领先民将麻织成布做成衣裳。先民们所用的最原始的缝织工具就是骨针、骨梭和陶制纺轮。《路史》说,神农“教之麻桑,以为布帛”⑧;《礼记·礼运篇》说,炎帝神农“治其丝麻,以为布帛”⑨;《庄子·盗跖》又云:“神农之世……耕而食,织而衣⑩。”这些都是炎帝神农氏开创纺织、制作衣裳的真实记载。

其三是制陶器,做弓箭,发展原始手工业。耒耜等耕播工具的发明创造直接促成了我国手工业的萌芽。手工制陶业、手工纺织业、手工冶炼业、建筑业等手工业文明无不源自于炎帝部落。

神农氏始创了弓箭,有效防止了野兽的袭击,有力打击了外来部落的侵犯,保卫了人们的生命安全和劳动成果。

最早的冶陶技术也是由炎帝发明的。《周书》说,神农“耕而作陶”。《逸周书》说,神农“作陶冶斤斧,耒耜徂耨,以垦草莽”(11)。炎帝部落在“刀耕火种”过程中,发现被烧过的土块很坚硬,于是将泥土做成刀斧形状,然后放在柴火中煅烧,待泥土烧得透红后停火冷却,制成陶质刀斧,用于锄草垦地。随着制陶技术的不断改进,先民们逐渐大量制作凿、锉、耜、纺轮等陶质生产工具和各种生活用具,陶业制作的规模越来越大,陶器的造型越来越多,并且有了红色或黑色彩陶和各种雕塑陶。炎帝时代已经有了陶质鼎(鬲)、甑、釜、罐等炊具和钵、碗、盆、盘、杯等饮食器具,此外还有汲水用的小口尖底罐、盛储东西用的瓮、罐以及灶与釜连成一体的釜灶等。陶器的发明和使用,给原始先民的生产和生活带来巨大变革,也为原始的文化艺术提供了重要的载体。

手工冶炼业和建筑业也产生于炎帝部落。据《拾遗记·炎帝神农》记载,神农之世,“米锾之铜以为器”(12),当时的手工冶炼主要是铜的冶炼制造。我国迄今发掘最早的金属冶炼物,是在临潼姜寨发现的一块铜片。在山东胶县三里河也发掘出了原始手工铸造的小型铜器,如刀、凿等。炎帝神农氏开创的原始工业文化大大地提高了上古先民的生产生活水平,和农耕文化一道,为古代社会经济的发展奠定了最为坚实的基础。

其四是立市廛,首辟市场。耕播农业的兴起使原始社会实现了由攫取经济向生产经济的转变,社会生产力得以不断提高,社会生产行业日渐多样化,畜牧业和以制陶、纺织为主的手工业从农业中分离出来,成为专门的生产活动,实现了人类的第一次、第二次社会大分工。随着社会生产力的发展和生产行业的分工,一些产品出现剩余,开始萌发以物易物、互通有无的交换活动。这种交换,首先是在部落内部进行,后来发展到部落与部落之间、产业与产业之间进行。

为了便于人们进行物品交换,炎帝想到了在部落的中心设立“墟场”,并约定在太阳照在头顶的时候,让大家都到墟场上进行交换,这就是“日中为市”。对此,不少古籍都有记载。《易经·系辞》说,炎帝“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”(13)。《汉书·食货志上》曰:“洪范八政,一曰食,二曰货。食谓衣殖嘉谷可食之物,货谓布帛可衣及金刀龟具,所以分财布利通有无者也。二者,生民之本,兴自神农之世。”(14)

随着可供交换的产品日益增多和产品品种的日益丰富,交易规模不断扩大,集市时间也不断增长,于是便有人在墟场上建造房屋,叫“列廛设市”,“墟”也就成为具有交易和聚居两个功能的场所了。神农氏发明的以日中为市,以物易物的市场,是中国商业发展的起源和基石。

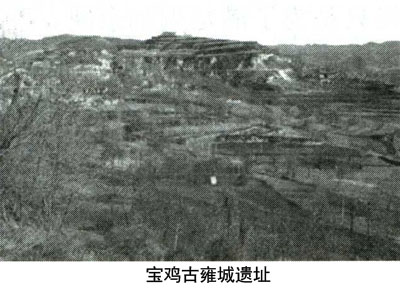

炎帝创建的“日中为市”是中国历史上最早的市场,已被现代考古所证明。陕西考古院的专家们,在宝鸡的太白山脉发现了古雍城,在古雍城旁边不远即有古雍市的遗址,证明炎帝的“日中为市”是客观存在的。

炎帝还是中国中草药和茶叶的发明者,又是中国教育的奠基人。

炎帝对中华民族的发展做出了巨大贡献。炎帝留给我们的炎帝精神,就是创业精神,奉献精神,创造精神,百折不挠、自强不息的进取精神。这种精神是中华民族高度团结、统一的巨大精神支柱。

三、炎帝后中国市场的发展

炎帝创造了中国历史上最早的市场,开辟了中国市场交换的先河。但那时的市场还是不固定的,仅仅是以货易货的物物交换,是“以其所有,易其所无,各得其所”,交换只是为了满足调剂余缺、互通有无的需要,并且交换时间很短,“日中为市”,太阳出来就得赶快交换,交换完就得赶快走,“交易而退”,否则就有夜行露宿的困难。交换完就掉头不顾,也说明交换的地点不固定,是在草野里,是草野之市,因为那时还没有城的概念。是人们找一个共同的地方,聚在一起,进行交换,故而叫“聚者为市”,所以最早的市也叫“聚”。孟子《滕文公·上》中就说,三代以前的商人做生意是“有贱丈夫,必求垄断而登之,以左右望而罔市利”(15)。垄断是田野里隆起的高台,商人们站在高处以观市况,然后下台交易,说明是在田野里进行的交易行为。

这种不固定的草野之市,不时转移,拉长了人们交换的距离,往返跑路,也增加了交易成本。为了降低交易成本,商人们要求将市场固定下来。他们发现,有井的地方,一则有水,可以洗涤商品,说明交换的空间在进一步扩大,人们携带商品奔走长路,风尘仆仆,在井边汲水洗涤商品可以增加商品的美感;二则,有井的地方就会有人家,所谓“乡井家园”,就会有需求。于是,人们开始将市搬到了井的旁边,这就是“市井”,说明市场开始从不固定的市场转化为固定的市场。而且,那时“小国寡民”,一个封国也就是几百号人,市场也不大,一国一市场,所以孟子才说“在国为市井之臣”(16)。进入阶级社会后,统治阶级兴起,贵族为了保护他们的财富,开始构筑“城”,有身份地位的百姓都住进了城里,草民和奴隶则住在草野里。城里住着百姓,就有需求,就要交换,于是统治者把田野里井边的市,搬进了城里,叫“城中设市”,即今日之“城市”。

我国至迟到周代“城市”的形制就已经定型,其规格是“左祖右社,前朝后市”,市场必须在官府的后边,体现重农抑末的统治意向。到秦汉时,进一步筑城,城开始有城墙,将城与乡分割开来。而且,为了规划城市布局,便于统治,在城中将居民区与市场隔离开来,这就是历史上的“坊市制”,即城中的“市”,筑有“市墙”叫“圜”。《说文解字》中说:“圜”者,市墙也。有墙就有市门,叫“匱”。《说文解字》中说“匮者,市门也。”所以,古代人们将市场也称作为“圜匱”。“坊市制”下,交换活动受时间和地点的限制,市是交换的地方,凡是交易之事必须到市里去,不许在居民区交换,否则就是“违禁”,要受到法令的制裁。而且,市有门,关闭有时,市中设“望楼”以击钟、鼓报时,这就是“晨钟暮鼓”的由来。汉代画像砖里就有“市门”十分传神的刻画,说明交换不能超时和逾时。所以司马迁写《史记》才说:“以贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如依市门。”(17)在秦汉时,市场的功能还没有专门化,承担着十分复杂的社会和经济功能。城市不仅是交易商品的地方,也是行刑的地方,因为市里的人多,行刑有威慑力。我国封建刑法有一项叫“腰斩弃市”,秦国宰相李斯就遭受了这样的刑法。市还是聚会欢乐的所在,《汉书》里的“不绩桑麻,市也婆娑”就是说,人们都不干活了,跑到市场里唱歌跳舞,舞姿还很动人。

到汉代以后,尤其是吴楚七国之争,汉高祖刘邦认为秦时各地城市构筑的城墙,不利于国家的统治,设有不测,各地诸侯“拥城自保”,凭借城墙阻止大军征讨,遂下令平毁各地城墙,暴民于野。但城里的“坊市”一直保留着,这就是中国历史上有城无墙的“坊市制”时期,这种情况一致延续到隋唐。

由于“坊市制”在时间和空间上限制了商品交换的发展,不利于市场的发育,到了宋代,商品经济的急剧发展,要求突破坊市制的限制,于是人们纷纷“推倒坊墙,临街设市”,使市场向居民区挺进,交换不再受时间和地点的制约,迅速发展起来。到了明代后,明高祖朱元璋认为有城而无墙,暴露官民于荒野之中,不利于官府的统治,遂下令各地城市重新构筑坚固的城墙,以规划城乡经界,我国市场又发展到有城墙而无市墙的阶段。这种情况一直延续到新中国成立后,都没有变化。直到改革开放后,我国推行“城镇化”,由于旧有城墙限制了城市的发展,各地市县又纷纷推倒城墙,废墙扩市。我国的城市已经进入了有市无城的新发展阶段,体现了市场化发展的新态势。而这是当时创制市场的炎帝所没有想到的。

①《国语》,中华书局2007年版,《晋语》。

②《管子》,中华书局2009年版,《轻重戊》。

③《世说新语》,中华书局2004年版,《道基》。

④《周礼》,中华书局1980年版,《天官·疾医》。

⑤《周易》,中华书局2006年版,《系辞下》。

⑥《礼》,中华书局1987年版,《含文嘉》。

⑦《庄子》,中华书局2007年版,《盗跖》。

⑧《路史》,上海古籍出版社2003年版,第41卷。

⑨《礼记》,上海古籍出版社2004年版,《礼运篇》。

⑩《庄子》,中华书局2007年版,《盗跖》。

(11)罗家湘:《逸周书》,上海古籍出版社2006年版。

(12)《拾遗记》,上海古籍出版社2012年版,《炎帝神农》。

(13)《周易》,中华书局2006年版,《系辞下》。

(14)班固:《汉书》,中华书局1987年版卷24,《食货志》。

(15)孟子:《滕文公·上》,中华书局2007年版。

(16)孟子:《滕文公·上》,中华书局2007年版。

(17)司马迁:《史记》,中华书局1963年版,卷129,《货殖列传》。

一、华夏民族的形成

2003年陕西省文物考古院的专家在蓝田汤峪镇旁的汤峪河里发现了一千万年前地球生物活动留下的历史遗存,遗存量之广,信息量之大,在当今世界是罕见的。这一发现证明蓝田及汤峪,一千万年前曾有大量地球古生物在这里活动。

1963年,中国科学院进行科学普查时,在陕西蓝田公王岭发现了几颗原始人类牙齿和一个猿人头盖骨的化石以及一部分未经打磨的石器。经中国科学院自然史和考古研究所鉴定,是110万年前人类骨骼的化石,成为迄今为止北部中国发现的中华民族生命起源最古老的化石之一,这些人类化石被郑重地命名为“蓝田猿人”。

蓝田公王岭土地厚重,厥土黄壤,在远古这里长满了黑松林和绿色植被,为原始人类“构木为巢”、“采摘而食”提供了理想的生态环境。各个原始群在采摘、狩猎的接触和联系中,应该产生了更大的族群。从公王岭向西十余里的华胥庙,是原始人类活动的逻辑过程。华胥庙是华夏人文始祖华胥氏女娲的祖庙。相传当年女娲在这里炼石补天,和泥造人,踏巨人脚印而生伏羲,成为华夏民族生命延续的伟大母亲,开创了吾族五千年文明的基业。“民只知其母而不知其父”,对于刚刚来到这个猛兽虫蛇险象环生世界的原始人群来说,必然会有一个以女性为中心的时代,才可以使儿童得到母亲细致的呵护,维护种族生命的繁衍。据传当年人们常在这里的桑园举办“聚社会饮”的“桑园之会”,男女互诉衷肠,保证人类生命的繁衍不衰。

华胥的台原过于狭窄和干旱,不利于种植性植物的生长。人数不断增长的氏族对食物的需求,迫使人们要去寻找更为理想的生养之地。距离华胥向西之地二十余里的半坡恰巧是最理想的选择之地。这里依山傍水,上有白鹿原黑松林茂密的植被,下有浐河游动的鱼类,岸上有冲积平原肥沃的土地。人们在这里既可上山打猎,又可下河捉鳖,还可以上岸稼穑,为原始人类发展多样性的狩猎、捕捞、农耕经济提供了丰富的食物资源。而山上的石材、动物的骨骼稍加打磨就会成为“新石器”,为原始手工业的发展准备了历史富源。我们民族终于迎来了母系氏族社会的繁荣。

进入铁器和农耕时代后,男子的经济意义充分发挥出来,人类历史渐次进入父系氏族社会,这支生活在渭水下游的氏族逐渐随着农耕的展开而活动到了今天武功的姬水(在今陕西武功县附近注入渭水)一带,形成较为先进的黄帝族,即姬姓的轩辕黄帝族部落。而此时在宝鸡的姜水之岸,又活动着姜姓的炎帝族部落,黄帝族和炎帝族世代互通婚姻。所以,炎帝与黄帝是华夏族(汉族)的始祖。《国语·晋语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。”①而后,黄帝族顺北洛水南下,又东渡黄河,沿中条山、太行山向东北发展,形成晋南的黄河一带许多姬姓国,如虞、杨、韩、魏等。炎帝部落以宝鸡为中心,沿渭河向四周扩展,有一部分顺渭水东下,沿黄河南岸向东发展,形成姜姓国家,如申、吕、齐、许等。他们在东进过程中,不断扩大自己的势力。距今约4600余年前的涿鹿之战,有力地促成了黄帝与炎帝两个部落的融合。

原始社会中晚期,中国大地逐渐形成了华夏、东夷、苗蛮三大集团。其中华夏集团以黄帝、炎帝两大部族为核心。他们沿着黄河南北岸向今华北大平原西部地带发展。与此同时,兴起于黄河下游的九夷部落(东夷集团的一支),在蚩尤的领导下,以今山东为根据地,由东向西发展,开始进入华北大平原。这样华夏集团与东夷集团之间的一场武装冲突也就不可避免。进入华北地区后,蚩尤首先与炎帝部族发生了正面冲突。蚩尤族联合巨人夸父部族和三苗一部,用武力击败了炎帝族,并进而占据了炎帝族居住的“九隅”,即“九州”。炎帝族为了维持生存,遂向黄帝族求援。黄帝族为了维护华夏集团的整体利益,答应炎帝族的请求,将势力推向东方。这样,便同正乘势向西北推进的蚩尤族在涿鹿地区遭遇。当时蚩尤族集结了所属的81个支族(一说72族),黄帝族则率领以熊、罴、狼、豹、雕、龙、鸮等为图腾的氏族,迎战蚩尤族,并让“应龙高水”,即利用位处上流(山海经中曰灵山)的条件,在河流上筑土坝蓄水(以蓄水冲了蚩尤寨),以阻挡蚩尤族的进攻。这就是历史上最为著名的“涿鹿之战”。黄帝族把握战机,一举击败对手,并在冀州擒杀了蚩尤,取得这场战争的胜利。涿鹿之战进一步加强了华夏部族之间的融合,华夏民族在中国历史中的主导地位逐渐确立了,黄帝、炎帝从此成为中华民族的人文始祖。

二、炎帝的生平与历史贡献

炎帝,名石年,姜姓,羊图腾,号神农氏,为神农氏族。始生地在姜水之岸(今陕西宝鸡市境内),传说在位140年,卒葬于湖南茶陵(今酃县塘田乡鹿原陂,又名炎陵山、皇山),是农业和医药的发明者。其著名后裔有蚩尤氏、烈(厉)山氏、共工氏、四岳氏等。

炎帝对中华民族的生存和发展做出了历史性的贡献:

首先是制耒耜,种五谷,奠定了农业基础。在炎帝之前,原始社会的先民们不知耕种,只采摘各种草木果实以果腹。炎帝独具慧眼,首倡种谷,带领原始社会的先民告别了漫长的蛮荒生活。有史籍记载曰:“神农作,树五谷于淇山之阳,九州之民乃知谷食②。”《新语·道基》中也说,古时“民人食肉饮血”,炎帝神农“以为行虫走兽难以养民,乃求可食之物,尝百草之实,察酸苦之味,教民食五谷”③。《周礼·天官·疾医》云:“五谷,麻、黍、稷、麦、豆也。”④这些优良籽种为中华民族农耕经济的起源播种了丰收的希望。

要把播种农业发展为耕种农业,就必须解决工具问题。炎帝在教民耕种过程中发明了耕种工具。《周易·系辞下》载:“包牺氏没,神农氏作。斫木为耜,揉木为耒。耒耨之利,以教天下,盖取诸益。”⑤《礼·含文嘉》说,神农氏“始作耒耜,教民耕种”⑥。耒耜的创造和推广使用,极大地促进了农业生产的发展。

随着种植业的兴起,作物逐渐有了剩余。于是,炎帝部落由开始饲养猪、狗、羊、鸟、牛、鸡等,到逐渐驯化畜力用于农业生产,出现了畜力农耕。炎帝首创的农耕农作,为后来中华民族的精耕农业开辟了先河,这是炎帝对中华民族做出的最伟大的历史性贡献。

其次是治麻布,民着衣裳。《庄子·盗跖》云:“古者民不知衣服,夏多积薪,冬则炀之,故命之曰知生之民。”⑦上古之民,最初是运用磨制的骨针、骨锥将树叶、树皮或兽皮缝成一块,遮身蔽体,既经不起长期风吹雨打,霜雪侵袭,又极不雅观。后来,炎帝从一群女子采集的长草中发现了柔软的麻,经过不断摸索,他带领先民将麻织成布做成衣裳。先民们所用的最原始的缝织工具就是骨针、骨梭和陶制纺轮。《路史》说,神农“教之麻桑,以为布帛”⑧;《礼记·礼运篇》说,炎帝神农“治其丝麻,以为布帛”⑨;《庄子·盗跖》又云:“神农之世……耕而食,织而衣⑩。”这些都是炎帝神农氏开创纺织、制作衣裳的真实记载。

其三是制陶器,做弓箭,发展原始手工业。耒耜等耕播工具的发明创造直接促成了我国手工业的萌芽。手工制陶业、手工纺织业、手工冶炼业、建筑业等手工业文明无不源自于炎帝部落。

神农氏始创了弓箭,有效防止了野兽的袭击,有力打击了外来部落的侵犯,保卫了人们的生命安全和劳动成果。

最早的冶陶技术也是由炎帝发明的。《周书》说,神农“耕而作陶”。《逸周书》说,神农“作陶冶斤斧,耒耜徂耨,以垦草莽”(11)。炎帝部落在“刀耕火种”过程中,发现被烧过的土块很坚硬,于是将泥土做成刀斧形状,然后放在柴火中煅烧,待泥土烧得透红后停火冷却,制成陶质刀斧,用于锄草垦地。随着制陶技术的不断改进,先民们逐渐大量制作凿、锉、耜、纺轮等陶质生产工具和各种生活用具,陶业制作的规模越来越大,陶器的造型越来越多,并且有了红色或黑色彩陶和各种雕塑陶。炎帝时代已经有了陶质鼎(鬲)、甑、釜、罐等炊具和钵、碗、盆、盘、杯等饮食器具,此外还有汲水用的小口尖底罐、盛储东西用的瓮、罐以及灶与釜连成一体的釜灶等。陶器的发明和使用,给原始先民的生产和生活带来巨大变革,也为原始的文化艺术提供了重要的载体。

手工冶炼业和建筑业也产生于炎帝部落。据《拾遗记·炎帝神农》记载,神农之世,“米锾之铜以为器”(12),当时的手工冶炼主要是铜的冶炼制造。我国迄今发掘最早的金属冶炼物,是在临潼姜寨发现的一块铜片。在山东胶县三里河也发掘出了原始手工铸造的小型铜器,如刀、凿等。炎帝神农氏开创的原始工业文化大大地提高了上古先民的生产生活水平,和农耕文化一道,为古代社会经济的发展奠定了最为坚实的基础。

其四是立市廛,首辟市场。耕播农业的兴起使原始社会实现了由攫取经济向生产经济的转变,社会生产力得以不断提高,社会生产行业日渐多样化,畜牧业和以制陶、纺织为主的手工业从农业中分离出来,成为专门的生产活动,实现了人类的第一次、第二次社会大分工。随着社会生产力的发展和生产行业的分工,一些产品出现剩余,开始萌发以物易物、互通有无的交换活动。这种交换,首先是在部落内部进行,后来发展到部落与部落之间、产业与产业之间进行。

为了便于人们进行物品交换,炎帝想到了在部落的中心设立“墟场”,并约定在太阳照在头顶的时候,让大家都到墟场上进行交换,这就是“日中为市”。对此,不少古籍都有记载。《易经·系辞》说,炎帝“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”(13)。《汉书·食货志上》曰:“洪范八政,一曰食,二曰货。食谓衣殖嘉谷可食之物,货谓布帛可衣及金刀龟具,所以分财布利通有无者也。二者,生民之本,兴自神农之世。”(14)

随着可供交换的产品日益增多和产品品种的日益丰富,交易规模不断扩大,集市时间也不断增长,于是便有人在墟场上建造房屋,叫“列廛设市”,“墟”也就成为具有交易和聚居两个功能的场所了。神农氏发明的以日中为市,以物易物的市场,是中国商业发展的起源和基石。

炎帝创建的“日中为市”是中国历史上最早的市场,已被现代考古所证明。陕西考古院的专家们,在宝鸡的太白山脉发现了古雍城,在古雍城旁边不远即有古雍市的遗址,证明炎帝的“日中为市”是客观存在的。

炎帝还是中国中草药和茶叶的发明者,又是中国教育的奠基人。

炎帝对中华民族的发展做出了巨大贡献。炎帝留给我们的炎帝精神,就是创业精神,奉献精神,创造精神,百折不挠、自强不息的进取精神。这种精神是中华民族高度团结、统一的巨大精神支柱。

三、炎帝后中国市场的发展

炎帝创造了中国历史上最早的市场,开辟了中国市场交换的先河。但那时的市场还是不固定的,仅仅是以货易货的物物交换,是“以其所有,易其所无,各得其所”,交换只是为了满足调剂余缺、互通有无的需要,并且交换时间很短,“日中为市”,太阳出来就得赶快交换,交换完就得赶快走,“交易而退”,否则就有夜行露宿的困难。交换完就掉头不顾,也说明交换的地点不固定,是在草野里,是草野之市,因为那时还没有城的概念。是人们找一个共同的地方,聚在一起,进行交换,故而叫“聚者为市”,所以最早的市也叫“聚”。孟子《滕文公·上》中就说,三代以前的商人做生意是“有贱丈夫,必求垄断而登之,以左右望而罔市利”(15)。垄断是田野里隆起的高台,商人们站在高处以观市况,然后下台交易,说明是在田野里进行的交易行为。

这种不固定的草野之市,不时转移,拉长了人们交换的距离,往返跑路,也增加了交易成本。为了降低交易成本,商人们要求将市场固定下来。他们发现,有井的地方,一则有水,可以洗涤商品,说明交换的空间在进一步扩大,人们携带商品奔走长路,风尘仆仆,在井边汲水洗涤商品可以增加商品的美感;二则,有井的地方就会有人家,所谓“乡井家园”,就会有需求。于是,人们开始将市搬到了井的旁边,这就是“市井”,说明市场开始从不固定的市场转化为固定的市场。而且,那时“小国寡民”,一个封国也就是几百号人,市场也不大,一国一市场,所以孟子才说“在国为市井之臣”(16)。进入阶级社会后,统治阶级兴起,贵族为了保护他们的财富,开始构筑“城”,有身份地位的百姓都住进了城里,草民和奴隶则住在草野里。城里住着百姓,就有需求,就要交换,于是统治者把田野里井边的市,搬进了城里,叫“城中设市”,即今日之“城市”。

我国至迟到周代“城市”的形制就已经定型,其规格是“左祖右社,前朝后市”,市场必须在官府的后边,体现重农抑末的统治意向。到秦汉时,进一步筑城,城开始有城墙,将城与乡分割开来。而且,为了规划城市布局,便于统治,在城中将居民区与市场隔离开来,这就是历史上的“坊市制”,即城中的“市”,筑有“市墙”叫“圜”。《说文解字》中说:“圜”者,市墙也。有墙就有市门,叫“匱”。《说文解字》中说“匮者,市门也。”所以,古代人们将市场也称作为“圜匱”。“坊市制”下,交换活动受时间和地点的限制,市是交换的地方,凡是交易之事必须到市里去,不许在居民区交换,否则就是“违禁”,要受到法令的制裁。而且,市有门,关闭有时,市中设“望楼”以击钟、鼓报时,这就是“晨钟暮鼓”的由来。汉代画像砖里就有“市门”十分传神的刻画,说明交换不能超时和逾时。所以司马迁写《史记》才说:“以贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如依市门。”(17)在秦汉时,市场的功能还没有专门化,承担着十分复杂的社会和经济功能。城市不仅是交易商品的地方,也是行刑的地方,因为市里的人多,行刑有威慑力。我国封建刑法有一项叫“腰斩弃市”,秦国宰相李斯就遭受了这样的刑法。市还是聚会欢乐的所在,《汉书》里的“不绩桑麻,市也婆娑”就是说,人们都不干活了,跑到市场里唱歌跳舞,舞姿还很动人。

到汉代以后,尤其是吴楚七国之争,汉高祖刘邦认为秦时各地城市构筑的城墙,不利于国家的统治,设有不测,各地诸侯“拥城自保”,凭借城墙阻止大军征讨,遂下令平毁各地城墙,暴民于野。但城里的“坊市”一直保留着,这就是中国历史上有城无墙的“坊市制”时期,这种情况一致延续到隋唐。

由于“坊市制”在时间和空间上限制了商品交换的发展,不利于市场的发育,到了宋代,商品经济的急剧发展,要求突破坊市制的限制,于是人们纷纷“推倒坊墙,临街设市”,使市场向居民区挺进,交换不再受时间和地点的制约,迅速发展起来。到了明代后,明高祖朱元璋认为有城而无墙,暴露官民于荒野之中,不利于官府的统治,遂下令各地城市重新构筑坚固的城墙,以规划城乡经界,我国市场又发展到有城墙而无市墙的阶段。这种情况一直延续到新中国成立后,都没有变化。直到改革开放后,我国推行“城镇化”,由于旧有城墙限制了城市的发展,各地市县又纷纷推倒城墙,废墙扩市。我国的城市已经进入了有市无城的新发展阶段,体现了市场化发展的新态势。而这是当时创制市场的炎帝所没有想到的。

①《国语》,中华书局2007年版,《晋语》。

②《管子》,中华书局2009年版,《轻重戊》。

③《世说新语》,中华书局2004年版,《道基》。

④《周礼》,中华书局1980年版,《天官·疾医》。

⑤《周易》,中华书局2006年版,《系辞下》。

⑥《礼》,中华书局1987年版,《含文嘉》。

⑦《庄子》,中华书局2007年版,《盗跖》。

⑧《路史》,上海古籍出版社2003年版,第41卷。

⑨《礼记》,上海古籍出版社2004年版,《礼运篇》。

⑩《庄子》,中华书局2007年版,《盗跖》。

(11)罗家湘:《逸周书》,上海古籍出版社2006年版。

(12)《拾遗记》,上海古籍出版社2012年版,《炎帝神农》。

(13)《周易》,中华书局2006年版,《系辞下》。

(14)班固:《汉书》,中华书局1987年版卷24,《食货志》。

(15)孟子:《滕文公·上》,中华书局2007年版。

(16)孟子:《滕文公·上》,中华书局2007年版。

(17)司马迁:《史记》,中华书局1963年版,卷129,《货殖列传》。