陕商故事

中国市场管理制度的创始人——周公

在中国,周代是传统社会制度的创立时期,周人创立了第一个完整的国家管理市场的制度,而这一顶层制度的总设计师,就是周朝的奠基者——周公。

一、周代商品经济的发展

周代有制度可考的历史是从“采邑分封,以蕃屏周”的建制开始的。周代的统治者将姬姓子孙分封到各地的采邑,形成“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”的集权局面。西周封邑,其经济功能,大率是配合封田的聚落,“每邑不过五十人上下而已”①。邑里有封君住的地方,有城墙作为防御工事,也有象征宗法地位与权威的宗庙。《左传》庄公二十八年:“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑,邑曰筑,都曰城。”②据专家们的研究,找出了五百八十五个周代的城邑,另外还有二百三十三个不易确定年代的城邑。这些古代城邑在西周时分布于陕、晋、豫以及冀诸处。③

在周代各个都邑之间并不是孤立的,而是以周的都城“沣邑”为主轴,形成四面辐射的发达的道路系统,所谓“周道如砥,其直如矢”。各地区间的频繁交通,在春秋时期进一步发展。以王庭为中心的朝骋征伐,形同辐辏,而春秋诸侯间的战争会盟,形成多中心多方向的交通。春秋列国争霸,由初期宋、鲁、卫、郑为中心,逐步进入宋、齐、晋、楚争霸的局面,牵涉的诸侯越来越多。尤其是晋楚之从,不管是随着霸主出征,抑是会盟,十余诸侯齐赴会是常见的事。辎重往返,聘币运输,无不都促进了交通的发展。

官道即是商道。各诸侯国为发展贸易,常常重视修缮道路。鲁襄公三十一年,郑国的子产责备盟主晋国忽略了接待宾客的责任,其中有一条该做的事即是“司空以时平易道路”。鲁昭公元年,秦后子过晋,其车千乘也曾“造舟于河”④,使秦晋之间有了浮梁。吴国为了参加中原会盟及用兵,开掘邗沟及黄沟。在这些交通线上,商贩运输,与官方的用途同时有之。鲁僖公三十五年秦师袭郑,过周北门,显然走的是一条大路,及滑,大军却遇上了赴周贸易的郑国商人弦高。仓猝之际,弦高以牛十二犒师。若这些牛均由弦高的车队提供,则这一个商队不能算小。同时他又“使遽告于郑”⑤,遽是传驿,更足见商人也可以使用大路上的传驿设备。鲁成公五年,晋国山崩,晋公以传召伯宗,在路上遇见重载的运输车,伯宗的驿车要求他让道,这位驾车的“重人”则说:“待我,不如捷之速也。”⑥足见民间车辆在官道上的拥塞状况。

方便的交通,导致各地区之间调剂余缺、互通有无的商品交换不断发达。齐国滨海,渔盐为得天独厚的资源,是以管仲“通齐国之鱼盐于东莱,使关市几而不征,以为诸侯利,诸侯称广焉”⑦。鲁国的纺织很突出,鲁成公二年,楚军侵及阳桥,鲁国送给楚一百名工匠,一百名裁缝,一百名织工,才换得和平。⑧但不论战争抑是和平,南北方物质的交流在周以后成为国内商品流通的主要内容。楚材晋用,不仅限于人材,包括“杞梓皮革自楚往也”⑨。晋文公流浪在外,在楚国与楚君说:“子女玉帛则君有之,羽毛齿革则君地生焉,其波及晋国者,君之余也。”可见至少楚国的羽毛齿革早已可能外销晋国了。

交通、贸易的发展,使得各国商人奔走道路,贩贱鬻贵,周流天下,穿梭于各国的都城采邑之间,成为都市里的重要人口。卫国都城帝邱,“苟卫国有难,工商未尝不为患,使皆行而后可”⑩,可见工商业者已占庶民之多数。鲁齐都临淄,城周五十里,有十三门,是春秋有名的大城邑。苏秦曾经说,临淄的人多到“举袂成幕,挥汗如雨”的程度,而且,城内居民复杂,五方杂处。《左传》昭公三年,齐景公想为晏子换一处较好的住宅,理由是“子之宅近市,湫隘嚣尘,不可以居,请更诸爽垲者”。晏子辞谢说:“君之先臣容焉,臣不足以嗣之,于臣侈矣,且小人近市,朝夕得所求,小人之利也,敢烦里旅。”(11)晏婴这里所说的“小人近市”,就是说的周代市场分布的密集。

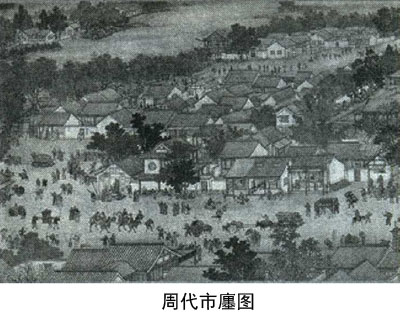

周代建立王城,开始在城中设市,将原先在田野里设的草市搬到了城里,并且按照等级贵贱,形成“左祖右社,前朝后市”的形制。市场上的贸易品大到车辆小到日用器具,还有各类珍禽异兽牲畜鱼蟹,琳琅满目,应有尽有。另外还有一种特殊的商品,那就是作为奴隶主工具的奴隶,是被划在牛马市肆里买卖的。

如何对这些新增长起来的都市、市场以及贾人进行有效的管理,就是历史向周代统治者提出的崭新课题。这些问题,由于周代出了一名伟大的设计师而迎刃而解。这个人就是周代的管理大师——周公。

二、周公的生平和事迹

周公的生平事迹在《史记·鲁周公世家》中有所记载:

“周公戒伯禽曰:‘我文王之子,武王之弟,成王之叔父,我於天亦不贱矣。然我一沐三捉发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。子之鲁,慎无以国骄人。’”(12)

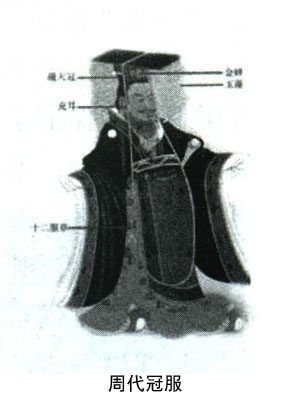

据此可知,周公,姬姓名旦,是西周著名的政治家、思想家、教育家,西周开国君主周文王的第4子、周武王之弟,又称叔旦,谥文公。因其采邑在周地(今陕西岐山),故称“周”。又因其为太傅,系三公之一,故尊称为周公。曾先后辅助周武王灭商、周成王治国。其政绩在《尚书大传》中概括为:“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼乐,七年致政成王。”(13)为周代的统治鞠躬尽瘁,立下了不朽的功勋。

首先,周公是周王朝的开国元勋之一。周公年轻的时候,就跟随并协助其父亲周文王伐密须,伐畎夷,伐黎,伐邘,伐崇等西部民族部落,使周族的国土和势力得到空前扩大,“三分天下有其二”,为周族夺取天下积蓄了实力,奠定了基础。周文王去世后,又跟随其兄周武王一举灭商,特别是在孟津会盟和牧野决战中,发挥了关键作用,为夺取商王朝政权、建立周王朝政权立下了殊功,树立了崇高的地位与威望。

其次,周公是周王朝政权的总设计师。周武王克商后不久便去世了,年幼的成王继位,周公摄政,在新生的周王朝政权岌岌可危的关键时刻,周公以超群的智慧和才能,运筹帷幄,毅然决然地平掉了武庚、“三监”叛乱;营建成周洛邑,将殷商王朝的遗老和顽固分子遣散,保证了周王朝领导集团自身安全;亲自率领大军南征虎方、贯、楚、录等商王朝旧部诸侯国,稳固了大后方;挥师东征,讨伐东夷奄、徐十七国和淮夷等诸侯、方国反叛势力,彻底铲除了殷商王朝残余势力及其追随者;旋即又通过武力和外交、文化等手段,征服了西部鬼方等部落和北方一些游牧部落,把周王朝的势力扩展到整个南方、东部沿海地区和西部、北部直至全国各地,扩大了版图和疆域,稳定了天下。

周公在稳定、巩固了周王朝政权以后,为了国家长治久安和中华大一统版图的形成,做出了一系列战略性、开创性的制度建设。首次建立宗法制、分封制、嫡长子继承制、畿服制、国野或乡遂制、井田制等一系列重大的、根本性的制度,使周王朝的统治法制化、制度化和规范化,为周朝867年的基业奠定了坚实的基础,成为西周王朝的总设计师。

第三,周公是中国传统文化的缔造者。周公以博大的胸怀,在继承和革新了炎黄以来各种文化传说和夏、商文化的基础上,把周族发展的历史和夺取政权、建立政权、巩固政权、发展政权、治国理政等一系列伟大实践,升华到思想理论的高度,形成了周公思想理论和文化,对后世的老子、孔子、孟子、庄子、荀子、墨子、鬼谷子等儒家、法家、道家、纵横家等历朝历代文化,都产生了深刻的影响,形成了世界上最早的绝无仅有的一脉相承的博大精深的中国传统文化。周公思想文化既是中国传统文化和国学之根、之母、之源头,又是中国传统文化和国学重要的组成部分,不仅影响了中国几千年,还影响到东亚、西亚和南亚甚至全世界。

第四,周公是中华民族人格、道德完美的典范。周公自幼有“瑞象”,眼界开阔,目光远大;思想深邃,智慧超群;才能盖世,意志坚定;品德优秀,中庸温和;礼贤下士,体察民情,是中国有史以来一致公认的伟人、完人、圣人。周公的优良品德主要表现在:

一是忠。对文王、武王忠心不二,兢兢业业,万死不辞;对幼年成王全力扶持,毫不懈怠;还政以后仍时刻关注着国家局势,以臣事之;对周王朝大业忠心耿耿,死而后已。

二是孝。周公羑里救父为孝,兴兵伐纣为父报仇为孝,完成了祖父、父亲和兄长未竟的事业,建立、巩固和发展了周王朝政权更是大孝。

三是信。周公不仅对消灭昏庸的商纣王朝、建立周王朝抱有坚定的信念和坚强的信心,而且一生坚守对父兄的郑重承诺,对殷商王朝遗老的郑重承诺,对周朝贵族的郑重承诺,而最大的是坚守了对成王的郑重承诺。在周成王成年以后,周公不恋权位,及时还政,可以说是讲信用的典范。

四是仁。周公对周王朝世代宗亲给予封地为仁,对殷商王朝罪臣遗民和平民奴隶不乱杀无辜为仁,对平民百姓分给土地、固定婚姻家庭为仁。

五是义。周公对殷商王朝皇亲国戚不斩尽杀绝为义,对殷商顽民不灭绝处理为义,对殷商遗民和各部族给予妥善安置为义。

六是勤。周公一生呕心沥血,事必躬亲,鞠躬尽瘁,死而后已。

七是礼。周公制礼,礼贤下士,事必躬行,握发吐哺,尊贤任能,谦恭谨慎。

八是智。周公聪明过人,智慧超群,在孟津会盟、牧野决战、平武庚、“三监”叛乱和南征、东征、西讨中,都充分展现了他的大智慧、大谋略。

九是勇。周公一生智勇双全,敢作敢为,临危不惧,勇猛直前,在夺取政权和巩固政权的恶战中,都一马当先,不达目的绝不罢休。

十是博。周公勤于学习,苦于钻研,多才多艺,既博又专,三千多年前就在政治、经济、军事、科技、文化、音乐、教育等方面创造了数十个第一,是中华民族的千古圣贤,被历代尊称为元圣文宪王。

而在工商制度管理方面,周公创立的“工商食官”管理体制,对中国而后五千年历史的发展产生了极为深刻的影响,并对今日国有经济的发展和市场经济的推进均有着重大的历史启迪意义。

三、周代的“工商食官”管理体制

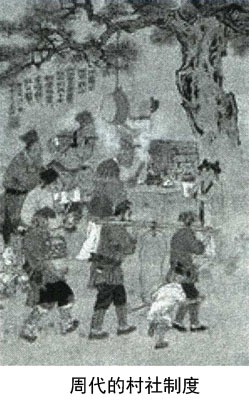

“工商食官”是周代国家对工商业的一种管理制度。西周时期的商人按照村社组织的形式存在,以家庭或家族为单位,主要为天子、诸侯、贵族为主体的统治阶级做工商业服务。因为工商的服务对象以统治国家的天子、诸侯、领主、贵族为主,所以具有“公”的性质;另一方面,工商对自己的产品或者商品有一定程度的自由支配权,又具有“私”的特点。这就是“工商食官”的两重性。在“工商食官”制度下,工商业家族具有职业世袭的特征,擅长经商者的家庭或家族在被国家认可之后,又以国家法令的形式固定下来,世代相袭,不得改弦易辙。西周时期,商人是“国人”的一部分,在理论上属于平民阶层。不过,因为职业的强制性和服务国家、贵族的特点,使得他们对国家、诸侯、贵族有很大的依赖性,所以不完全拥有自由人的地位和权利。西周末年,周宣王封其弟于郑,后东迁新郑,赐商人与其同往,郑国因此得以兴起。商人可以被天子赐予贵族,这说明商人对国家、诸侯具有一定的人身依附关系。

在“工商食官”体制下,周代形成了一整套比较系统严格的市场管理机制。

对市场设立有严格规定,必须是“左祖右社”“前朝后市”的等级制度,市场又一日三市,分朝市、大市和夕市。《周礼·地官》云:“大市日反而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市,贩夫贩妇为主。”可以看出,早市主要是商贾之间的互相贸易,他们之间相互购买好商品,到中午的大市再转卖给广大的消费者;中午的大市是最热闹的时候,各式各样的人物都来购买自己所需要的商品;夕市的贸易对象主要是那些搞长途贩运的贩夫贩妇。周代的市场范围广泛,次数频仍,品目繁多,无论城邑还是郊野,抑或交通要道,都设有固定的贸易市场。“凡国野之道,十里有庐,庐有饮食。三十里有宿,宿有路室,路室有委。五十里有市,市有候馆,候馆有积”(14),许多贩夫贩妇如当天难以返回,则有路室、候馆可供食宿。

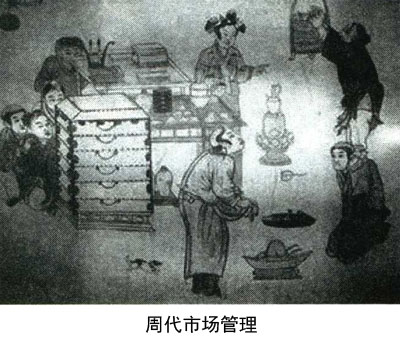

周代管理市场的最高行政长官是司市。每当市场交易开始,司市就在办公之地悬起旗帜,处理市场中的重要事务和重大争讼。司市总管大治大讼政教刑法,制定度量衡器,规定各种市场规则,按商品等级划分市场经界范围,检查均衡商品,禁止侈靡物品上市,平衡市场物价,使商贾都能满载商品而来贸易,以繁荣市场,征收赋税,与商贾订立合同,使之有凭有信,以防各种纠纷发生,同时还禁伪除诈,惩罚盗贼,将滞销商品敛于泉府。

司市属下设立管理官员,掌管小治小讼,分工明确,各司其职。他们有:

质人——主掌平定市场物价及商贾间的券契。

崖人——负责征收乡次布(房税)、总布(货物税)、质布(类似印花税)以及管理费、罚金、仓库租金等,将收取的现金上缴泉府。

青师——掌理分市场所属二十肆(“肆”相当于今之店铺)的政令,直接处理管辖内的一些小治小讼及纠纷,用刑罚来禁止凶暴,去除盗贼。同时还要均平各肆的货物,核定其价格,促使买卖成交,如遇到那些不按时交易或者随意流动的小贩,及时予以取缔。如发现有以劣质假货冒充好货而欺骗买主者,就要加以处罚。即使碰上灾荒之年,也禁止商贾们随意抬高老百姓所需物品的价格,以维持正常价格。

贾师——主掌分市场货贿之治,对各类商品进行分类列市。一切商品首先由贾师定好价格以后才准其上市售卖,从而保证了市价的稳定。

司武虎——主管市场治安,对违反市场管理、扰乱市场治安者,在难以禁止的情况下则搏而戮之,每十肆即设一人。

司稽——主要负责在市场中巡逻以便随时查处触犯禁令者。如有穿戴奇装异服手持怪物的,加以逮捕;如有偷窃钱币及货物的,视其情节游行示众或再加刑罚。

肆长——掌管一肆之政令,查看陈列在本肆中的货物,负责本肆的税收。名称相似而实质不同的,不能摆放在一起;名称相似并实质相同的,方可摆放在一起。这样做的目的是便于比较,从而平定货物的价格。如遇官府有剩余物资出售,肆长还要在青师的率领之下,每月轮流主持买卖上的事务。

司门——掌管城门的开启与关闭,征收一切出入城门货物的赋税。如遇不合规定的货物,即便没收入官。

司关——负责查验出入国境货物的玺节,同时参与征收货物的关税及仓库的租金。在必要的情况下,与司门司市相联系,查察出入的货物。如遇逃避关税而出入走私者,除了没收货物外,予以痛打。

除了以上各个行政市吏外,周代市场还设有一个名叫“泉府”的专门机构。泉府负责收取市场中赋税所得的现金,同时还以原价收购市场中那些不合时用而滞销的货物,贴上标签后再卖给那些有急用需求的人。另外,泉府还负责赊出货物及借贷金钱,这当然要限期偿还和收取利息,而在赊出和借贷时还要持有当地地方长官出具的证明。显然,周代的市场是一个比较完整的管理系统。

对于周代的市场管理,较《周礼》稍晚的《礼记》“王制”篇中也有记载:“圭璧金璋不粥于市,命服命车不粥于市,宗庙之器不粥于市,牺牲不粥于市,戎器不粥于市,用器不中度不粥于市,兵车不中度不粥于市,布帛粗细不中数幅广狭不中量不粥于市,奸色乱正色不粥于市,锦文珠玉盛器不粥于市,衣服饮食不粥于市,五谷不时果实未熟不粥于市,木不中伐不粥于市,禽兽鱼鳌不中杀不粥于市。”(15)这里对入市产品的质量、品种、规格都做了苛细的规定和要求,保证了消费者的正当利益,维护了市场交易的正常持续,体现着非自由贸易下的市场管理性质。这是符合当时的社会现实的,它无疑促进了周代经济的发展。

四、周代“工商食官”管理体制的评价

周代创立的“工商食官”体制,有历史的必然性,它是人类社会经济发展中必然经历的阶段。

首先,它是社会第三次大分工的产物。自从人类社会进入阶级社会以后,就进行了农业与畜牧业、手工业以及商业的分离,这种分离扩大了社会分工的范围,使人们更加专注于有限的生产技能培养和训练,“凡民自七尺以上属诸三官,农攻粟,工攻器,商攻货”(16),有利于提高劳动生产率,推进了社会生产的进步。由于这种分离是在氏族内部分化的基础上进行的,那些氏族的上层酋长在盘剥氏族下层成员的过程中,上升为奴隶主,而那些下层氏族成员或因灾害或因举债而沦为工商奴隶,他们在人身上依附于奴隶主,并在奴隶主的管理下从事劳动力的再生产,“我取其陈,食我农夫”,有利于保护社会劳动力的再生产,有利于推动社会生产的进步。恩格斯说:“无论听起来多么荒诞,采取奴隶制仍然是历史的进步,没有奴隶制就没有社会主义。”(17)并且,在工商食官体制下,官府的非自由贸易政策将社会的工商产品集中在官府,满足官府统治的需要,也有利于社会财富的集中,有利于在官府保护下打击各种市场不正当行为,促使市场的发育和生长。

其次,它开辟了国有经济的先河。在“工商食官”体制下,手工业者和商人隶属于官府,他们的技能和交易的产品直接为官府服务,使官府可以直接垄断工商业生产,增强国家的经济实力,并以此雄厚的经济实力,对社会生活进行均输、仓廪的宏观经济调控,维系社会经济生活的正常秩序。就是到了春秋战国时期,私人商业从官府管理下挣脱出来,从事独立的经济活动,但手工业依然在官府的控制之下,形成官办手工业,他们集中了全国的能工巧匠,集中了优势的资源和原料,集中了市场最大的国家订单和市场份额,有力推动了手工业生产技术的革新与进步,成为国有经济的重要组成部分,历朝历代都没有多大改变。而且,西周的“工商食官”体制下,商人对自己的产品或者商品有一定程度的自由支配权或经营自主权,也有利于调动工商业者的经营积极性,这对于今日的国有企业改革有一定的历史启迪作用。

第三,毫无疑义,在“工商食官”的管理体制下,工商业者的活动更多地受官府支配,工商业者的利益更多地被官府侵夺,“人有田土,汝反夺之。人有民人,汝复夺之”,这就极大地伤害了工商业者的利益,压抑了他们的生产积极性和经营积极性,而且国君对产品和商品无休止的侵夺,也使得这种体制所能提供的生产发展空间越来越小。特别是在公田旁边开垦的私田日益增多,私门的力量开始大于公室,新生的社会财富集团已经不能满足于这种管理体制,而工商业者也不能满足于这种僵化的管理体制,整个社会陷入了绝境。当人们都不能按原有的生活方式生活下去的时候,“工商食官”的体制就走到了尽头。随着春秋以后各国的变法改制,工商奴隶的阵前倒戈,“工商食官”的体制终于被自由贸易体制所代替,中国社会也就走出了奴隶制而走向了封建制。这是当年设立这一制度的周公所没有想到的。

①唐兰:《宜侯矢考释》,《考古学报》,1956年第1期。

②《左传》,中华书局1979年版,卷10,第8页。

③国学网:中国经济史论坛,《周代都市的发展与商业的发达》。

④《左传》,中华书局1979年版,卷40,第9页。

⑤《左传》,中华书局1979年版,卷17,第8页。

⑥《国语》四部备要本,卷1,第17页。

⑦《国语》,四部备要本,卷6,第14页。

⑧《左传》,中华书局1979年版,卷25,第12页。

⑨《左传》,中华书局1979年版,卷37,第7页。

⑩《左传》,中华书局1979年版,卷99,第8页。

(11)《左传》,中华书局1979年版,卷42,第6-9页。

(12)司马迁:《史记》,中华书局1979年版,卷32,《鲁周公世家》。

(13)《尚书大传》,四库全书本,卷12。

(14)《周礼》,中华书局1980年版,《地官·遗人》。

(15)《礼记》,中华书局2007年版,《王制》。

(16)《吕氏春秋》,中华书局2011年版,《上农》。

(17)《马克思恩格斯选集》,人民出版社1975年版,第3卷,第524页。

一、周代商品经济的发展

周代有制度可考的历史是从“采邑分封,以蕃屏周”的建制开始的。周代的统治者将姬姓子孙分封到各地的采邑,形成“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”的集权局面。西周封邑,其经济功能,大率是配合封田的聚落,“每邑不过五十人上下而已”①。邑里有封君住的地方,有城墙作为防御工事,也有象征宗法地位与权威的宗庙。《左传》庄公二十八年:“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑,邑曰筑,都曰城。”②据专家们的研究,找出了五百八十五个周代的城邑,另外还有二百三十三个不易确定年代的城邑。这些古代城邑在西周时分布于陕、晋、豫以及冀诸处。③

在周代各个都邑之间并不是孤立的,而是以周的都城“沣邑”为主轴,形成四面辐射的发达的道路系统,所谓“周道如砥,其直如矢”。各地区间的频繁交通,在春秋时期进一步发展。以王庭为中心的朝骋征伐,形同辐辏,而春秋诸侯间的战争会盟,形成多中心多方向的交通。春秋列国争霸,由初期宋、鲁、卫、郑为中心,逐步进入宋、齐、晋、楚争霸的局面,牵涉的诸侯越来越多。尤其是晋楚之从,不管是随着霸主出征,抑是会盟,十余诸侯齐赴会是常见的事。辎重往返,聘币运输,无不都促进了交通的发展。

官道即是商道。各诸侯国为发展贸易,常常重视修缮道路。鲁襄公三十一年,郑国的子产责备盟主晋国忽略了接待宾客的责任,其中有一条该做的事即是“司空以时平易道路”。鲁昭公元年,秦后子过晋,其车千乘也曾“造舟于河”④,使秦晋之间有了浮梁。吴国为了参加中原会盟及用兵,开掘邗沟及黄沟。在这些交通线上,商贩运输,与官方的用途同时有之。鲁僖公三十五年秦师袭郑,过周北门,显然走的是一条大路,及滑,大军却遇上了赴周贸易的郑国商人弦高。仓猝之际,弦高以牛十二犒师。若这些牛均由弦高的车队提供,则这一个商队不能算小。同时他又“使遽告于郑”⑤,遽是传驿,更足见商人也可以使用大路上的传驿设备。鲁成公五年,晋国山崩,晋公以传召伯宗,在路上遇见重载的运输车,伯宗的驿车要求他让道,这位驾车的“重人”则说:“待我,不如捷之速也。”⑥足见民间车辆在官道上的拥塞状况。

方便的交通,导致各地区之间调剂余缺、互通有无的商品交换不断发达。齐国滨海,渔盐为得天独厚的资源,是以管仲“通齐国之鱼盐于东莱,使关市几而不征,以为诸侯利,诸侯称广焉”⑦。鲁国的纺织很突出,鲁成公二年,楚军侵及阳桥,鲁国送给楚一百名工匠,一百名裁缝,一百名织工,才换得和平。⑧但不论战争抑是和平,南北方物质的交流在周以后成为国内商品流通的主要内容。楚材晋用,不仅限于人材,包括“杞梓皮革自楚往也”⑨。晋文公流浪在外,在楚国与楚君说:“子女玉帛则君有之,羽毛齿革则君地生焉,其波及晋国者,君之余也。”可见至少楚国的羽毛齿革早已可能外销晋国了。

交通、贸易的发展,使得各国商人奔走道路,贩贱鬻贵,周流天下,穿梭于各国的都城采邑之间,成为都市里的重要人口。卫国都城帝邱,“苟卫国有难,工商未尝不为患,使皆行而后可”⑩,可见工商业者已占庶民之多数。鲁齐都临淄,城周五十里,有十三门,是春秋有名的大城邑。苏秦曾经说,临淄的人多到“举袂成幕,挥汗如雨”的程度,而且,城内居民复杂,五方杂处。《左传》昭公三年,齐景公想为晏子换一处较好的住宅,理由是“子之宅近市,湫隘嚣尘,不可以居,请更诸爽垲者”。晏子辞谢说:“君之先臣容焉,臣不足以嗣之,于臣侈矣,且小人近市,朝夕得所求,小人之利也,敢烦里旅。”(11)晏婴这里所说的“小人近市”,就是说的周代市场分布的密集。

周代建立王城,开始在城中设市,将原先在田野里设的草市搬到了城里,并且按照等级贵贱,形成“左祖右社,前朝后市”的形制。市场上的贸易品大到车辆小到日用器具,还有各类珍禽异兽牲畜鱼蟹,琳琅满目,应有尽有。另外还有一种特殊的商品,那就是作为奴隶主工具的奴隶,是被划在牛马市肆里买卖的。

如何对这些新增长起来的都市、市场以及贾人进行有效的管理,就是历史向周代统治者提出的崭新课题。这些问题,由于周代出了一名伟大的设计师而迎刃而解。这个人就是周代的管理大师——周公。

二、周公的生平和事迹

周公的生平事迹在《史记·鲁周公世家》中有所记载:

“周公戒伯禽曰:‘我文王之子,武王之弟,成王之叔父,我於天亦不贱矣。然我一沐三捉发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。子之鲁,慎无以国骄人。’”(12)

据此可知,周公,姬姓名旦,是西周著名的政治家、思想家、教育家,西周开国君主周文王的第4子、周武王之弟,又称叔旦,谥文公。因其采邑在周地(今陕西岐山),故称“周”。又因其为太傅,系三公之一,故尊称为周公。曾先后辅助周武王灭商、周成王治国。其政绩在《尚书大传》中概括为:“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼乐,七年致政成王。”(13)为周代的统治鞠躬尽瘁,立下了不朽的功勋。

首先,周公是周王朝的开国元勋之一。周公年轻的时候,就跟随并协助其父亲周文王伐密须,伐畎夷,伐黎,伐邘,伐崇等西部民族部落,使周族的国土和势力得到空前扩大,“三分天下有其二”,为周族夺取天下积蓄了实力,奠定了基础。周文王去世后,又跟随其兄周武王一举灭商,特别是在孟津会盟和牧野决战中,发挥了关键作用,为夺取商王朝政权、建立周王朝政权立下了殊功,树立了崇高的地位与威望。

其次,周公是周王朝政权的总设计师。周武王克商后不久便去世了,年幼的成王继位,周公摄政,在新生的周王朝政权岌岌可危的关键时刻,周公以超群的智慧和才能,运筹帷幄,毅然决然地平掉了武庚、“三监”叛乱;营建成周洛邑,将殷商王朝的遗老和顽固分子遣散,保证了周王朝领导集团自身安全;亲自率领大军南征虎方、贯、楚、录等商王朝旧部诸侯国,稳固了大后方;挥师东征,讨伐东夷奄、徐十七国和淮夷等诸侯、方国反叛势力,彻底铲除了殷商王朝残余势力及其追随者;旋即又通过武力和外交、文化等手段,征服了西部鬼方等部落和北方一些游牧部落,把周王朝的势力扩展到整个南方、东部沿海地区和西部、北部直至全国各地,扩大了版图和疆域,稳定了天下。

周公在稳定、巩固了周王朝政权以后,为了国家长治久安和中华大一统版图的形成,做出了一系列战略性、开创性的制度建设。首次建立宗法制、分封制、嫡长子继承制、畿服制、国野或乡遂制、井田制等一系列重大的、根本性的制度,使周王朝的统治法制化、制度化和规范化,为周朝867年的基业奠定了坚实的基础,成为西周王朝的总设计师。

第三,周公是中国传统文化的缔造者。周公以博大的胸怀,在继承和革新了炎黄以来各种文化传说和夏、商文化的基础上,把周族发展的历史和夺取政权、建立政权、巩固政权、发展政权、治国理政等一系列伟大实践,升华到思想理论的高度,形成了周公思想理论和文化,对后世的老子、孔子、孟子、庄子、荀子、墨子、鬼谷子等儒家、法家、道家、纵横家等历朝历代文化,都产生了深刻的影响,形成了世界上最早的绝无仅有的一脉相承的博大精深的中国传统文化。周公思想文化既是中国传统文化和国学之根、之母、之源头,又是中国传统文化和国学重要的组成部分,不仅影响了中国几千年,还影响到东亚、西亚和南亚甚至全世界。

第四,周公是中华民族人格、道德完美的典范。周公自幼有“瑞象”,眼界开阔,目光远大;思想深邃,智慧超群;才能盖世,意志坚定;品德优秀,中庸温和;礼贤下士,体察民情,是中国有史以来一致公认的伟人、完人、圣人。周公的优良品德主要表现在:

一是忠。对文王、武王忠心不二,兢兢业业,万死不辞;对幼年成王全力扶持,毫不懈怠;还政以后仍时刻关注着国家局势,以臣事之;对周王朝大业忠心耿耿,死而后已。

二是孝。周公羑里救父为孝,兴兵伐纣为父报仇为孝,完成了祖父、父亲和兄长未竟的事业,建立、巩固和发展了周王朝政权更是大孝。

三是信。周公不仅对消灭昏庸的商纣王朝、建立周王朝抱有坚定的信念和坚强的信心,而且一生坚守对父兄的郑重承诺,对殷商王朝遗老的郑重承诺,对周朝贵族的郑重承诺,而最大的是坚守了对成王的郑重承诺。在周成王成年以后,周公不恋权位,及时还政,可以说是讲信用的典范。

四是仁。周公对周王朝世代宗亲给予封地为仁,对殷商王朝罪臣遗民和平民奴隶不乱杀无辜为仁,对平民百姓分给土地、固定婚姻家庭为仁。

五是义。周公对殷商王朝皇亲国戚不斩尽杀绝为义,对殷商顽民不灭绝处理为义,对殷商遗民和各部族给予妥善安置为义。

六是勤。周公一生呕心沥血,事必躬亲,鞠躬尽瘁,死而后已。

七是礼。周公制礼,礼贤下士,事必躬行,握发吐哺,尊贤任能,谦恭谨慎。

八是智。周公聪明过人,智慧超群,在孟津会盟、牧野决战、平武庚、“三监”叛乱和南征、东征、西讨中,都充分展现了他的大智慧、大谋略。

九是勇。周公一生智勇双全,敢作敢为,临危不惧,勇猛直前,在夺取政权和巩固政权的恶战中,都一马当先,不达目的绝不罢休。

十是博。周公勤于学习,苦于钻研,多才多艺,既博又专,三千多年前就在政治、经济、军事、科技、文化、音乐、教育等方面创造了数十个第一,是中华民族的千古圣贤,被历代尊称为元圣文宪王。

而在工商制度管理方面,周公创立的“工商食官”管理体制,对中国而后五千年历史的发展产生了极为深刻的影响,并对今日国有经济的发展和市场经济的推进均有着重大的历史启迪意义。

三、周代的“工商食官”管理体制

“工商食官”是周代国家对工商业的一种管理制度。西周时期的商人按照村社组织的形式存在,以家庭或家族为单位,主要为天子、诸侯、贵族为主体的统治阶级做工商业服务。因为工商的服务对象以统治国家的天子、诸侯、领主、贵族为主,所以具有“公”的性质;另一方面,工商对自己的产品或者商品有一定程度的自由支配权,又具有“私”的特点。这就是“工商食官”的两重性。在“工商食官”制度下,工商业家族具有职业世袭的特征,擅长经商者的家庭或家族在被国家认可之后,又以国家法令的形式固定下来,世代相袭,不得改弦易辙。西周时期,商人是“国人”的一部分,在理论上属于平民阶层。不过,因为职业的强制性和服务国家、贵族的特点,使得他们对国家、诸侯、贵族有很大的依赖性,所以不完全拥有自由人的地位和权利。西周末年,周宣王封其弟于郑,后东迁新郑,赐商人与其同往,郑国因此得以兴起。商人可以被天子赐予贵族,这说明商人对国家、诸侯具有一定的人身依附关系。

在“工商食官”体制下,周代形成了一整套比较系统严格的市场管理机制。

对市场设立有严格规定,必须是“左祖右社”“前朝后市”的等级制度,市场又一日三市,分朝市、大市和夕市。《周礼·地官》云:“大市日反而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市,贩夫贩妇为主。”可以看出,早市主要是商贾之间的互相贸易,他们之间相互购买好商品,到中午的大市再转卖给广大的消费者;中午的大市是最热闹的时候,各式各样的人物都来购买自己所需要的商品;夕市的贸易对象主要是那些搞长途贩运的贩夫贩妇。周代的市场范围广泛,次数频仍,品目繁多,无论城邑还是郊野,抑或交通要道,都设有固定的贸易市场。“凡国野之道,十里有庐,庐有饮食。三十里有宿,宿有路室,路室有委。五十里有市,市有候馆,候馆有积”(14),许多贩夫贩妇如当天难以返回,则有路室、候馆可供食宿。

周代管理市场的最高行政长官是司市。每当市场交易开始,司市就在办公之地悬起旗帜,处理市场中的重要事务和重大争讼。司市总管大治大讼政教刑法,制定度量衡器,规定各种市场规则,按商品等级划分市场经界范围,检查均衡商品,禁止侈靡物品上市,平衡市场物价,使商贾都能满载商品而来贸易,以繁荣市场,征收赋税,与商贾订立合同,使之有凭有信,以防各种纠纷发生,同时还禁伪除诈,惩罚盗贼,将滞销商品敛于泉府。

司市属下设立管理官员,掌管小治小讼,分工明确,各司其职。他们有:

质人——主掌平定市场物价及商贾间的券契。

崖人——负责征收乡次布(房税)、总布(货物税)、质布(类似印花税)以及管理费、罚金、仓库租金等,将收取的现金上缴泉府。

青师——掌理分市场所属二十肆(“肆”相当于今之店铺)的政令,直接处理管辖内的一些小治小讼及纠纷,用刑罚来禁止凶暴,去除盗贼。同时还要均平各肆的货物,核定其价格,促使买卖成交,如遇到那些不按时交易或者随意流动的小贩,及时予以取缔。如发现有以劣质假货冒充好货而欺骗买主者,就要加以处罚。即使碰上灾荒之年,也禁止商贾们随意抬高老百姓所需物品的价格,以维持正常价格。

贾师——主掌分市场货贿之治,对各类商品进行分类列市。一切商品首先由贾师定好价格以后才准其上市售卖,从而保证了市价的稳定。

司武虎——主管市场治安,对违反市场管理、扰乱市场治安者,在难以禁止的情况下则搏而戮之,每十肆即设一人。

司稽——主要负责在市场中巡逻以便随时查处触犯禁令者。如有穿戴奇装异服手持怪物的,加以逮捕;如有偷窃钱币及货物的,视其情节游行示众或再加刑罚。

肆长——掌管一肆之政令,查看陈列在本肆中的货物,负责本肆的税收。名称相似而实质不同的,不能摆放在一起;名称相似并实质相同的,方可摆放在一起。这样做的目的是便于比较,从而平定货物的价格。如遇官府有剩余物资出售,肆长还要在青师的率领之下,每月轮流主持买卖上的事务。

司门——掌管城门的开启与关闭,征收一切出入城门货物的赋税。如遇不合规定的货物,即便没收入官。

司关——负责查验出入国境货物的玺节,同时参与征收货物的关税及仓库的租金。在必要的情况下,与司门司市相联系,查察出入的货物。如遇逃避关税而出入走私者,除了没收货物外,予以痛打。

除了以上各个行政市吏外,周代市场还设有一个名叫“泉府”的专门机构。泉府负责收取市场中赋税所得的现金,同时还以原价收购市场中那些不合时用而滞销的货物,贴上标签后再卖给那些有急用需求的人。另外,泉府还负责赊出货物及借贷金钱,这当然要限期偿还和收取利息,而在赊出和借贷时还要持有当地地方长官出具的证明。显然,周代的市场是一个比较完整的管理系统。

对于周代的市场管理,较《周礼》稍晚的《礼记》“王制”篇中也有记载:“圭璧金璋不粥于市,命服命车不粥于市,宗庙之器不粥于市,牺牲不粥于市,戎器不粥于市,用器不中度不粥于市,兵车不中度不粥于市,布帛粗细不中数幅广狭不中量不粥于市,奸色乱正色不粥于市,锦文珠玉盛器不粥于市,衣服饮食不粥于市,五谷不时果实未熟不粥于市,木不中伐不粥于市,禽兽鱼鳌不中杀不粥于市。”(15)这里对入市产品的质量、品种、规格都做了苛细的规定和要求,保证了消费者的正当利益,维护了市场交易的正常持续,体现着非自由贸易下的市场管理性质。这是符合当时的社会现实的,它无疑促进了周代经济的发展。

四、周代“工商食官”管理体制的评价

周代创立的“工商食官”体制,有历史的必然性,它是人类社会经济发展中必然经历的阶段。

首先,它是社会第三次大分工的产物。自从人类社会进入阶级社会以后,就进行了农业与畜牧业、手工业以及商业的分离,这种分离扩大了社会分工的范围,使人们更加专注于有限的生产技能培养和训练,“凡民自七尺以上属诸三官,农攻粟,工攻器,商攻货”(16),有利于提高劳动生产率,推进了社会生产的进步。由于这种分离是在氏族内部分化的基础上进行的,那些氏族的上层酋长在盘剥氏族下层成员的过程中,上升为奴隶主,而那些下层氏族成员或因灾害或因举债而沦为工商奴隶,他们在人身上依附于奴隶主,并在奴隶主的管理下从事劳动力的再生产,“我取其陈,食我农夫”,有利于保护社会劳动力的再生产,有利于推动社会生产的进步。恩格斯说:“无论听起来多么荒诞,采取奴隶制仍然是历史的进步,没有奴隶制就没有社会主义。”(17)并且,在工商食官体制下,官府的非自由贸易政策将社会的工商产品集中在官府,满足官府统治的需要,也有利于社会财富的集中,有利于在官府保护下打击各种市场不正当行为,促使市场的发育和生长。

其次,它开辟了国有经济的先河。在“工商食官”体制下,手工业者和商人隶属于官府,他们的技能和交易的产品直接为官府服务,使官府可以直接垄断工商业生产,增强国家的经济实力,并以此雄厚的经济实力,对社会生活进行均输、仓廪的宏观经济调控,维系社会经济生活的正常秩序。就是到了春秋战国时期,私人商业从官府管理下挣脱出来,从事独立的经济活动,但手工业依然在官府的控制之下,形成官办手工业,他们集中了全国的能工巧匠,集中了优势的资源和原料,集中了市场最大的国家订单和市场份额,有力推动了手工业生产技术的革新与进步,成为国有经济的重要组成部分,历朝历代都没有多大改变。而且,西周的“工商食官”体制下,商人对自己的产品或者商品有一定程度的自由支配权或经营自主权,也有利于调动工商业者的经营积极性,这对于今日的国有企业改革有一定的历史启迪作用。

第三,毫无疑义,在“工商食官”的管理体制下,工商业者的活动更多地受官府支配,工商业者的利益更多地被官府侵夺,“人有田土,汝反夺之。人有民人,汝复夺之”,这就极大地伤害了工商业者的利益,压抑了他们的生产积极性和经营积极性,而且国君对产品和商品无休止的侵夺,也使得这种体制所能提供的生产发展空间越来越小。特别是在公田旁边开垦的私田日益增多,私门的力量开始大于公室,新生的社会财富集团已经不能满足于这种管理体制,而工商业者也不能满足于这种僵化的管理体制,整个社会陷入了绝境。当人们都不能按原有的生活方式生活下去的时候,“工商食官”的体制就走到了尽头。随着春秋以后各国的变法改制,工商奴隶的阵前倒戈,“工商食官”的体制终于被自由贸易体制所代替,中国社会也就走出了奴隶制而走向了封建制。这是当年设立这一制度的周公所没有想到的。

①唐兰:《宜侯矢考释》,《考古学报》,1956年第1期。

②《左传》,中华书局1979年版,卷10,第8页。

③国学网:中国经济史论坛,《周代都市的发展与商业的发达》。

④《左传》,中华书局1979年版,卷40,第9页。

⑤《左传》,中华书局1979年版,卷17,第8页。

⑥《国语》四部备要本,卷1,第17页。

⑦《国语》,四部备要本,卷6,第14页。

⑧《左传》,中华书局1979年版,卷25,第12页。

⑨《左传》,中华书局1979年版,卷37,第7页。

⑩《左传》,中华书局1979年版,卷99,第8页。

(11)《左传》,中华书局1979年版,卷42,第6-9页。

(12)司马迁:《史记》,中华书局1979年版,卷32,《鲁周公世家》。

(13)《尚书大传》,四库全书本,卷12。

(14)《周礼》,中华书局1980年版,《地官·遗人》。

(15)《礼记》,中华书局2007年版,《王制》。

(16)《吕氏春秋》,中华书局2011年版,《上农》。

(17)《马克思恩格斯选集》,人民出版社1975年版,第3卷,第524页。