参考文献

第四节 明清时期陕北市场网络的孕育及形成

明代陕北地区,基本形成了3个中心市镇。

延安府北部,以中部县的隆坊镇为中心市镇,“隆坊镇者,唐牧厩所也,在中部北四十五里,广原奇胜,人物曼丽,几五百户。北瞻鄜延,南通祋祤,东接河洛,西控朔方,商贾之会,物货之委积,无间于远迩,盖上郡第一镇云”①。“五百户”不是一个大数目,隆坊镇能否达到上面所言的辐射功能,大可商榷。

延安府府治肤施城的东关市,“聚四方商贾贸易于此,以通货利,自是延民及西北边方用需悉便”。②

在陕北北部,以榆林城为中心市镇,万历年间,城中有“米粮市、木料市、驼马市、猪羊市”,这些市都为“常市”。榆林城周围的神木堡、新安营、靖边营、孤山堡、清水营、安边营,都有“常市”③。

要探讨这三个中心市镇能否带动形成市场网络的问题,首先对明代陕北社会经济总况作一分析。

明弘治以前,陕北经济得到发展,但商品经济落后,市镇数目甚少,陕北市场网络化无从谈起。

明弘治以后,鞑靼各部不断南下骚扰,给陕北地区的社会经济造成严重的破坏。嘉靖二十五年(1546年),“套骑三万余人南犯,越延安至三原、泾阳,杀掠人畜无算”。④鞑靼诸部经常南犯,大规模抢掠屠杀,致使“天下之患,惟陕西为最,陕西之患,惟此时为最”。⑤明朝军队对陕北也进行抢掠,“弘治四年,北虏寇边,势甚猖獗,京营军马适来征剿,俱在本府地方驻扎,刍粮之外,又索牛鹿、拷羊鸡鹅等物供给,甚至荡民家产,剥民膏血,号泣震天”。⑥在此情况下,陕北部分州县人口锐减。例如洛川、中部县,洛川县洪武时82227人口,嘉靖时22070口,万历三十年(1602年)3330口⑦;中部县洪武时27026人口,万历时8663口⑧。

延安府南部的社会经济在明后期破坏是十分明显的。至嘉靖时,鄜州、洛川、中部、宜君、宜川等县,“每岁额粮十数万,十无完五……本色输运艰难,额赋岁逋,民逃地荒”⑨。人口减少,税粮无法完成,“郡县仓场官吏往往逃去,岁用愈歉”⑩。

陕北社会经济的变化,张瀚总结得好,“陕北西边延袤千里,国初因田硗瘠,赋税不给,拓荒者听令开垦,用不起科,故塞下充实。已向计亩征粮、差赋繁重,加以虏首之警,水旱之灾,收获既歉,征输愈急,所以民日转徙,田日荒芜也”(11)。

由这样的行将崩溃的社会经济谈市场网络的形成不免滑稽;但不可否认的是,在明后期陕北北部形成了一个军事消费市场,这一畸形商品经济发展的产物孕育着市场网络的萌芽。

陕北这一军事消费市场是终端市场,从延安府、关中各府、陕南、河南、湖北、山西、江南地区等处的粮食、布匹、草料等源源不断输入。

谈论明后期陕北北部市场网络的孕育,除了前提及的榆林城和其他堡、营的市场交易繁忙之中,不可不谈商路。这是因为在市场网络中镇是结点,而商路是连线,二者缺一不可。

明后期陕北的商路(12):

其一,西安府至延绥镇的商路(单位:里):

西安府→90三原县城→80耀州县→70同官县城→90宜君→70中部县城→70洛川县城→60鄜州城北关外→90甘泉县城→90延安府城(肤施县城)西北→80干谷驿(延长县)→80文安驿(延川县)→60清涧县城东南→70石嘴岔驿(清涧县)→70绥德州城→80米脂县城→90鱼河驿(延绥镇)→80延绥镇城,这条道路连接了明代陕北9个州治县治,2个中心市镇延安府城和榆林城,其他如干谷驿、文安驿、石嘴岔驿、鱼河驿等皆演化为市镇。这条路为进入陕北地区的最重要道路,陕北驻扎军队消费的粮食、布匹等大量军需物资,绝大部分要在该路上运送。明代食盐开中的商人也穿梭于此路上,他们或者运送粮食到陕北,或者就近商屯,换取盐引,从该路上奔赴两淮、两浙的盐场。还有一些商人在这条路上运输绸缎、布匹、茶叶、烟草等。这条路大部分系山路,大车无法通行,只能靠马、驴、骡、骆驼驮运。但每个牲畜驮运量有限,军队需求又如此之大,故经常民、商络绎,马驴骡、骆驼组成的运输队伍不绝于途。

其二,沿长城内侧的商路。

由于长城的屏障作用,以及长城附近民屯、商屯的兴盛,沿长城内侧形成了一条商路。这条商路,由于“商旅游行,循沟垒而不受惊张之虑”(13),因而“运粮者循边墙而行,骡驮车挽,昼夜不绝”(14)。在延绥镇官兵以主发银为军饷后,这条连接各营堡的道路,更是繁忙异常,运送粮食、棉布、草料等的驴骡马队连绵不断。

明代陕北的商品经济是官方推动的商品经济,以军事消费为特点的需求市场拉动了部分地区市场网络孕育。但是,这种市场网络的萌芽是不健全的,它以大量商品的单向流入为特点,根本无法形成商品交换频繁、产品有进有出的健全的市场网络体系。

清代的商品经济缓慢向前发展,清代陕北市场网络从孕育走向形成。

明末清初陕北地区社会经济遭到严重的破坏,“总计此方之民,半死于锋镝,半死于饥馑,今日之存者实百分之一,皆出万死而就一生者也。是以原野萧条,室庐荒废,自宜君至延绥,南北千里之内,有经数日不见烟火者”。(15)

为了恢复陕北的农业生产,清廷命令地方官员招抚流民,归土务农。“会议西安等处,招徕复业。查顺治十年定例被内,在盛京招民一百名者,文授知县,武授武备;百名以下者,六十名以上者,文授州同、州判,武授千总;垦五十顷以至二千顷以上者,记录;六千顷以上者,加升一级。道、府,垦至一百顷以上者记录;二百顷以上者,加升一级”(16)。

从总体上讲,清政府采取的这些措施是有效的,陕北地方一些官员在招抚流民、开垦荒田上下了很大工夫。从清顺治、康熙年间,历经雍正,一直到乾隆时期,陕北的农业生产得到了恢复和发展:大量的荒田得以开垦,引进高产量的红薯、马铃薯等农作物,也引进了桑、棉和烟草等经济作物。

与此同时,陕北的市镇经济水平在提高。由于清王朝统一,榆林县红山不再成为边塞市场。为了方便工商业者以及蒙汉人民的贸易,在榆林城形成了固定的市场。原来在红山上市的商贾手工业者,在城内设立店铺和作坊。每年农历正、三、五、七、九、十等月的十五日,榆林城举办骡马交易大会,招徕了蒙古地区和宁夏府、山西、河南、关中等地的客商前来贩卖骡马,长城内外保持了常年的商贸繁荣景象。

商路在清代得到了进一步发展,以榆林府为例(17):

其一,榆林府至鄂尔多斯右翼中旗、乌审旗的商路。

由榆林城出发,经牛家梁至赵元湾后,折西北行,沿席伯尔河,经庙咀子、岔河子、林庆梁、白河庙等地,直达鄂尔多斯右翼中旗。或由榆林城西行,40里至长海子,又40里至锁贝。再折西北40里至屹昂河,又西40里至乌拉耳林,复西80里至乌审旗。

其二,榆林府至包头村和归化城的商路。

出榆林城北行,经牛家梁、孟家湾、刀兔,共190里至十八台。再北,经鄂尔多斯左翼中旗、东胜、后旗、昭君坟,渡黄河至包头村(今包头市),共计740里。由包头村折东北行,即至归化城(今呼和浩特市)。由归化城东去,经张家口厅、宣化府至北京、天津。

其三,榆林府西侧的五条商路。

第一条:由榆林府西行,经叶家滩、波罗堡、怀远堡、镇靖堡、张家堡、宁条梁、安边堡、砖井堡、定边县至宁夏府花马池。这条路主要运输食盐、粮食。

第二条:由榆林城西出长城,经张冯畔至红墩界后,分出两条支线,西南经掌高兔至张家畔,与第一条汇合,直西经城川、白泥井至定边。此路主要运输食盐、粮食和百货。

第三条:出榆林城直西偏南行,经长海子、红石桥、张冯畔、小石砭、大石砭至城川后,折南行至宁条梁,与第一条汇合。

第四条:由榆林城西出,沿第三条至长海子后,折西经红墩转西行,复经纳林河、舍利庙、吊金坬、长黄、朝黄、黑梁湾、白泥井至定边县。这条路大部分路段经过伊克昭盟南缘。

第五条:由榆林城西行至长海子,再折西北,经烧不浪,海流兔庙、母户、陶利至三道泉后,折向西南,复经西二道川至花马池。这条路经过伊克昭盟腹地,以运输花马池的食盐为主。

这五条路与乌审旗紧密联系,并呈现路线多,运量大的特点。

其四,由榆林府至神木县的商路。

由榆林城东门出去,折东北行,越七里沙至古城滩,在塌崖畔过头道河子,复经大梁湾、王子湾、柳滩、大保当、黄土庙、胡家台、西沟等地,入长城至神木县。这条商路沿途多沙漠,居民稀少,行人食宿殊多不便,但道路平夷,驮畜省力,以转运山西来的日用百货为主。

其五,榆林府至葭州的商路。

由榆林府东南行,经青云、刘千河至方家塌,沿佳芦河而下,经通秦镇至葭州。另由米脂县东行,为一邮路,40里至马家铺,又40里至葭州乌龙铺,再东40里至葭州在城铺。葭州东渡黄河,可达山西汾州府各地。

其六,榆林府至延安府、西安府的商路。

前已提及这条横贯陕北地区骨干道路,兹不再叙。

另外,还有一些塘路(军路),也有商路的特点,如榆林府至怀远、靖边、定边的塘路。怀远县武镇就位于榆林府至定边县塘路上,为粮食市集,榆林府官民所需粮食,多依靠武镇。每天由武镇驮运至榆林的谷米,少则一二石,多则上百石;返回时,运日常生活用品。

诸多的商路将榆林市镇与陕北其他市镇连在一起,并与关中各府、山西、内蒙古、宁夏府等联系起来,进而通过这些地区与全国各地发生联系。

清光绪后期,陕北北部(主要指延安府北部、绥德直隶州、榆林府)的市场网络从萌芽走向形成,这不仅体现在上面所列众多商路,而且表现在畜牧业、皮毛业带动不同层次的市场结构形式上。

由前对市镇分布密度的估算,到清末,陕北各地遍布交易半径在5—10公里的普通市镇,也就是施坚雅所说的“标准市场”,这些普通市镇上的市集,农民可以一天步行往返。在陕北北部,许多农民就是把自己畜养的牲畜或绒毛、药材、皮革等产品,拿到这样的普通市镇进行交易,然后购买他们所需要的生活资料和生产资料。在远离市集的地方,小商贩收购农民产品、销售商品的状况存在;但这有个成本的问题,精明的农民会计算拿到普通市镇或者更远的中心市镇交易,还是交由小商贩,哪个更划算。在通常情况下,普通市镇的作用是明显的,在普通市镇的牲畜、皮毛等会流向中心市镇,诸如榆林城、宁条梁镇、镇川堡等,在中心市镇有洋商设行或客商设庄收买,继而流向天津、上海等消费和国内终点市场。通过这一层层的流动,一个普通农民的生产可以和远在几千里之外的国内终点市场,甚至国外市场(皮毛出口)连在一起。从普通市镇到中心市镇继而到国内终点或消费市场,这一市场结构构建和较有规模的运作,标志着陕北市场网络的形成。

以上未提及的陕北南部(主要指鄜州、宜君县、洛川县、中部县及延安府南部),与其相邻的关中地区之西安府、同州府,并与一河之隔的山西,以及河南等地,有密切的经济联系,其市镇经济水平向来高于陕北北部的市镇经济水平。尽管在清末该地商业不振,经济状况不好,但其市场网络形成远在光绪时期以前,大约在乾嘉时期已经具备。乾隆时期所修《大清一统志》中所列陕北南部各州、县的镇数目,与关中地区各州县镇数目相比,毫不逊色。在乾嘉时期,陕北南部的农民就可以很方便地将他们所产粮食及其他产品,拿到集市上销售,然后买回他们所需的商品。

总之,最晚至清光绪后期,陕北全境市场网络初步正式形成。

这一正式形成的市场网络有两个特点:

缺乏一个凌驾于其他市镇之上的陕北地区级的中心市镇。榆林城在清末时交易繁忙,但镇川堡、宁条梁镇的交易有过之而无及。延安府治肤施城规模不大(在清末时6条街,30多条小巷,并受周围山、河等地理环境限制),更多充任延安府的政治中心,无法胜任陕北市场网络中的核心地位。

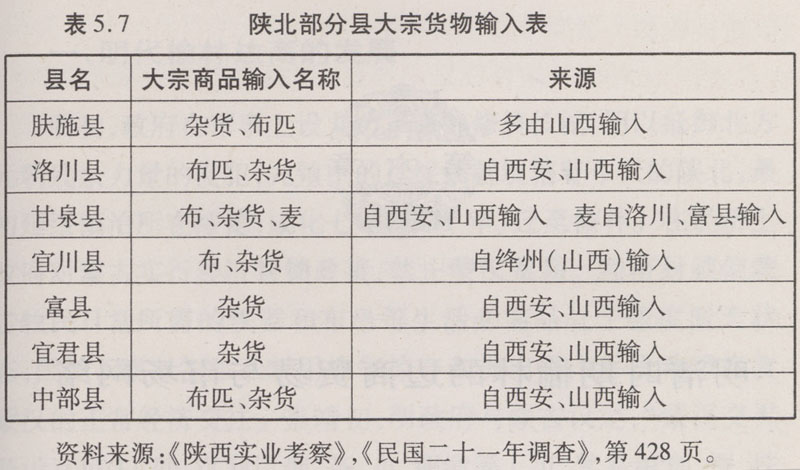

陕北市场与关中地区、山西、蒙古3个地区密切联系,通过这一市场网络,陕北市场深受关中地区、山西市场的辐射作用。现以民国二十一年(1932年)的一个调查,说明关中地区(以西安为代表)、山西市场对陕北市场的辐射作用(清末陕北社会经济与民国时期社会经济变化不大),见表5.7。(表格资料来源:《陕西实业考察》,《民国二十一年调查》,第428页。)

清光绪后期陕北市场网络形成的意义:

(1)该市场网络形成有利于陕北商品经济发展。市场网络产生是商品经济发展到一定阶段的产物,反过来,市场网络形成又促进商品经济的发展。

(2)该市场网络形成,使该地区之间通过商品贸易实现产业布局调整,发挥陕北资源优势。陕北畜牧业、皮毛业在这一市场网络中得到发展,并成为陕北优势产业。

(3)该市场网络形成有利于陕北社会开放。陕北人民在这一市场化过程中,逐渐摆脱封闭的环境,加强与外界交流,开拓了眼界。

① 刘儒:《龙(隆)坊镇市会记》,《关中两朝文钞》第六卷,《四部丛刊》本。

② 弘治《延安府志》。

③ 万历《延绥镇志》卷二,《关市》。

④ 《明史纪事本末》卷五八。

⑤ 龚辉:《全陕政要》,明嘉靖年间刻本。

⑥ 弘治《延安府志》。

⑦ 嘉庆《洛川县志》卷九。

⑧ 嘉庆《中部县志》卷二。

⑨ 王崇古:《陕西四镇军务事宜疏》,《明经世文编》卷三百一十九,中华书局1969年版。

⑩ 梁材:《议覆陕西事宜疏》,《明经世文编》卷一百零五,中华书局1969年版。

(11) 张瀚:《松窗梦语》卷四,《商贾记》上海古籍出版社1986年版。

(12) 王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第371页。

(13) 嘉靖《宁夏新志》,转引自王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第369页。

(14) 《北虏事迹》,转引自王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第369页。

(15) 乾隆《宜川县志》卷八,《延属丁徭疏》。

(16) 《清世祖实录》卷一百零九,中华书局1986年版。

(17) 王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第438—445页。

延安府北部,以中部县的隆坊镇为中心市镇,“隆坊镇者,唐牧厩所也,在中部北四十五里,广原奇胜,人物曼丽,几五百户。北瞻鄜延,南通祋祤,东接河洛,西控朔方,商贾之会,物货之委积,无间于远迩,盖上郡第一镇云”①。“五百户”不是一个大数目,隆坊镇能否达到上面所言的辐射功能,大可商榷。

延安府府治肤施城的东关市,“聚四方商贾贸易于此,以通货利,自是延民及西北边方用需悉便”。②

在陕北北部,以榆林城为中心市镇,万历年间,城中有“米粮市、木料市、驼马市、猪羊市”,这些市都为“常市”。榆林城周围的神木堡、新安营、靖边营、孤山堡、清水营、安边营,都有“常市”③。

要探讨这三个中心市镇能否带动形成市场网络的问题,首先对明代陕北社会经济总况作一分析。

明弘治以前,陕北经济得到发展,但商品经济落后,市镇数目甚少,陕北市场网络化无从谈起。

明弘治以后,鞑靼各部不断南下骚扰,给陕北地区的社会经济造成严重的破坏。嘉靖二十五年(1546年),“套骑三万余人南犯,越延安至三原、泾阳,杀掠人畜无算”。④鞑靼诸部经常南犯,大规模抢掠屠杀,致使“天下之患,惟陕西为最,陕西之患,惟此时为最”。⑤明朝军队对陕北也进行抢掠,“弘治四年,北虏寇边,势甚猖獗,京营军马适来征剿,俱在本府地方驻扎,刍粮之外,又索牛鹿、拷羊鸡鹅等物供给,甚至荡民家产,剥民膏血,号泣震天”。⑥在此情况下,陕北部分州县人口锐减。例如洛川、中部县,洛川县洪武时82227人口,嘉靖时22070口,万历三十年(1602年)3330口⑦;中部县洪武时27026人口,万历时8663口⑧。

延安府南部的社会经济在明后期破坏是十分明显的。至嘉靖时,鄜州、洛川、中部、宜君、宜川等县,“每岁额粮十数万,十无完五……本色输运艰难,额赋岁逋,民逃地荒”⑨。人口减少,税粮无法完成,“郡县仓场官吏往往逃去,岁用愈歉”⑩。

陕北社会经济的变化,张瀚总结得好,“陕北西边延袤千里,国初因田硗瘠,赋税不给,拓荒者听令开垦,用不起科,故塞下充实。已向计亩征粮、差赋繁重,加以虏首之警,水旱之灾,收获既歉,征输愈急,所以民日转徙,田日荒芜也”(11)。

由这样的行将崩溃的社会经济谈市场网络的形成不免滑稽;但不可否认的是,在明后期陕北北部形成了一个军事消费市场,这一畸形商品经济发展的产物孕育着市场网络的萌芽。

陕北这一军事消费市场是终端市场,从延安府、关中各府、陕南、河南、湖北、山西、江南地区等处的粮食、布匹、草料等源源不断输入。

谈论明后期陕北北部市场网络的孕育,除了前提及的榆林城和其他堡、营的市场交易繁忙之中,不可不谈商路。这是因为在市场网络中镇是结点,而商路是连线,二者缺一不可。

明后期陕北的商路(12):

其一,西安府至延绥镇的商路(单位:里):

西安府→90三原县城→80耀州县→70同官县城→90宜君→70中部县城→70洛川县城→60鄜州城北关外→90甘泉县城→90延安府城(肤施县城)西北→80干谷驿(延长县)→80文安驿(延川县)→60清涧县城东南→70石嘴岔驿(清涧县)→70绥德州城→80米脂县城→90鱼河驿(延绥镇)→80延绥镇城,这条道路连接了明代陕北9个州治县治,2个中心市镇延安府城和榆林城,其他如干谷驿、文安驿、石嘴岔驿、鱼河驿等皆演化为市镇。这条路为进入陕北地区的最重要道路,陕北驻扎军队消费的粮食、布匹等大量军需物资,绝大部分要在该路上运送。明代食盐开中的商人也穿梭于此路上,他们或者运送粮食到陕北,或者就近商屯,换取盐引,从该路上奔赴两淮、两浙的盐场。还有一些商人在这条路上运输绸缎、布匹、茶叶、烟草等。这条路大部分系山路,大车无法通行,只能靠马、驴、骡、骆驼驮运。但每个牲畜驮运量有限,军队需求又如此之大,故经常民、商络绎,马驴骡、骆驼组成的运输队伍不绝于途。

其二,沿长城内侧的商路。

由于长城的屏障作用,以及长城附近民屯、商屯的兴盛,沿长城内侧形成了一条商路。这条商路,由于“商旅游行,循沟垒而不受惊张之虑”(13),因而“运粮者循边墙而行,骡驮车挽,昼夜不绝”(14)。在延绥镇官兵以主发银为军饷后,这条连接各营堡的道路,更是繁忙异常,运送粮食、棉布、草料等的驴骡马队连绵不断。

明代陕北的商品经济是官方推动的商品经济,以军事消费为特点的需求市场拉动了部分地区市场网络孕育。但是,这种市场网络的萌芽是不健全的,它以大量商品的单向流入为特点,根本无法形成商品交换频繁、产品有进有出的健全的市场网络体系。

清代的商品经济缓慢向前发展,清代陕北市场网络从孕育走向形成。

明末清初陕北地区社会经济遭到严重的破坏,“总计此方之民,半死于锋镝,半死于饥馑,今日之存者实百分之一,皆出万死而就一生者也。是以原野萧条,室庐荒废,自宜君至延绥,南北千里之内,有经数日不见烟火者”。(15)

为了恢复陕北的农业生产,清廷命令地方官员招抚流民,归土务农。“会议西安等处,招徕复业。查顺治十年定例被内,在盛京招民一百名者,文授知县,武授武备;百名以下者,六十名以上者,文授州同、州判,武授千总;垦五十顷以至二千顷以上者,记录;六千顷以上者,加升一级。道、府,垦至一百顷以上者记录;二百顷以上者,加升一级”(16)。

从总体上讲,清政府采取的这些措施是有效的,陕北地方一些官员在招抚流民、开垦荒田上下了很大工夫。从清顺治、康熙年间,历经雍正,一直到乾隆时期,陕北的农业生产得到了恢复和发展:大量的荒田得以开垦,引进高产量的红薯、马铃薯等农作物,也引进了桑、棉和烟草等经济作物。

与此同时,陕北的市镇经济水平在提高。由于清王朝统一,榆林县红山不再成为边塞市场。为了方便工商业者以及蒙汉人民的贸易,在榆林城形成了固定的市场。原来在红山上市的商贾手工业者,在城内设立店铺和作坊。每年农历正、三、五、七、九、十等月的十五日,榆林城举办骡马交易大会,招徕了蒙古地区和宁夏府、山西、河南、关中等地的客商前来贩卖骡马,长城内外保持了常年的商贸繁荣景象。

商路在清代得到了进一步发展,以榆林府为例(17):

其一,榆林府至鄂尔多斯右翼中旗、乌审旗的商路。

由榆林城出发,经牛家梁至赵元湾后,折西北行,沿席伯尔河,经庙咀子、岔河子、林庆梁、白河庙等地,直达鄂尔多斯右翼中旗。或由榆林城西行,40里至长海子,又40里至锁贝。再折西北40里至屹昂河,又西40里至乌拉耳林,复西80里至乌审旗。

其二,榆林府至包头村和归化城的商路。

出榆林城北行,经牛家梁、孟家湾、刀兔,共190里至十八台。再北,经鄂尔多斯左翼中旗、东胜、后旗、昭君坟,渡黄河至包头村(今包头市),共计740里。由包头村折东北行,即至归化城(今呼和浩特市)。由归化城东去,经张家口厅、宣化府至北京、天津。

其三,榆林府西侧的五条商路。

第一条:由榆林府西行,经叶家滩、波罗堡、怀远堡、镇靖堡、张家堡、宁条梁、安边堡、砖井堡、定边县至宁夏府花马池。这条路主要运输食盐、粮食。

第二条:由榆林城西出长城,经张冯畔至红墩界后,分出两条支线,西南经掌高兔至张家畔,与第一条汇合,直西经城川、白泥井至定边。此路主要运输食盐、粮食和百货。

第三条:出榆林城直西偏南行,经长海子、红石桥、张冯畔、小石砭、大石砭至城川后,折南行至宁条梁,与第一条汇合。

第四条:由榆林城西出,沿第三条至长海子后,折西经红墩转西行,复经纳林河、舍利庙、吊金坬、长黄、朝黄、黑梁湾、白泥井至定边县。这条路大部分路段经过伊克昭盟南缘。

第五条:由榆林城西行至长海子,再折西北,经烧不浪,海流兔庙、母户、陶利至三道泉后,折向西南,复经西二道川至花马池。这条路经过伊克昭盟腹地,以运输花马池的食盐为主。

这五条路与乌审旗紧密联系,并呈现路线多,运量大的特点。

其四,由榆林府至神木县的商路。

由榆林城东门出去,折东北行,越七里沙至古城滩,在塌崖畔过头道河子,复经大梁湾、王子湾、柳滩、大保当、黄土庙、胡家台、西沟等地,入长城至神木县。这条商路沿途多沙漠,居民稀少,行人食宿殊多不便,但道路平夷,驮畜省力,以转运山西来的日用百货为主。

其五,榆林府至葭州的商路。

由榆林府东南行,经青云、刘千河至方家塌,沿佳芦河而下,经通秦镇至葭州。另由米脂县东行,为一邮路,40里至马家铺,又40里至葭州乌龙铺,再东40里至葭州在城铺。葭州东渡黄河,可达山西汾州府各地。

其六,榆林府至延安府、西安府的商路。

前已提及这条横贯陕北地区骨干道路,兹不再叙。

另外,还有一些塘路(军路),也有商路的特点,如榆林府至怀远、靖边、定边的塘路。怀远县武镇就位于榆林府至定边县塘路上,为粮食市集,榆林府官民所需粮食,多依靠武镇。每天由武镇驮运至榆林的谷米,少则一二石,多则上百石;返回时,运日常生活用品。

诸多的商路将榆林市镇与陕北其他市镇连在一起,并与关中各府、山西、内蒙古、宁夏府等联系起来,进而通过这些地区与全国各地发生联系。

清光绪后期,陕北北部(主要指延安府北部、绥德直隶州、榆林府)的市场网络从萌芽走向形成,这不仅体现在上面所列众多商路,而且表现在畜牧业、皮毛业带动不同层次的市场结构形式上。

由前对市镇分布密度的估算,到清末,陕北各地遍布交易半径在5—10公里的普通市镇,也就是施坚雅所说的“标准市场”,这些普通市镇上的市集,农民可以一天步行往返。在陕北北部,许多农民就是把自己畜养的牲畜或绒毛、药材、皮革等产品,拿到这样的普通市镇进行交易,然后购买他们所需要的生活资料和生产资料。在远离市集的地方,小商贩收购农民产品、销售商品的状况存在;但这有个成本的问题,精明的农民会计算拿到普通市镇或者更远的中心市镇交易,还是交由小商贩,哪个更划算。在通常情况下,普通市镇的作用是明显的,在普通市镇的牲畜、皮毛等会流向中心市镇,诸如榆林城、宁条梁镇、镇川堡等,在中心市镇有洋商设行或客商设庄收买,继而流向天津、上海等消费和国内终点市场。通过这一层层的流动,一个普通农民的生产可以和远在几千里之外的国内终点市场,甚至国外市场(皮毛出口)连在一起。从普通市镇到中心市镇继而到国内终点或消费市场,这一市场结构构建和较有规模的运作,标志着陕北市场网络的形成。

以上未提及的陕北南部(主要指鄜州、宜君县、洛川县、中部县及延安府南部),与其相邻的关中地区之西安府、同州府,并与一河之隔的山西,以及河南等地,有密切的经济联系,其市镇经济水平向来高于陕北北部的市镇经济水平。尽管在清末该地商业不振,经济状况不好,但其市场网络形成远在光绪时期以前,大约在乾嘉时期已经具备。乾隆时期所修《大清一统志》中所列陕北南部各州、县的镇数目,与关中地区各州县镇数目相比,毫不逊色。在乾嘉时期,陕北南部的农民就可以很方便地将他们所产粮食及其他产品,拿到集市上销售,然后买回他们所需的商品。

总之,最晚至清光绪后期,陕北全境市场网络初步正式形成。

这一正式形成的市场网络有两个特点:

缺乏一个凌驾于其他市镇之上的陕北地区级的中心市镇。榆林城在清末时交易繁忙,但镇川堡、宁条梁镇的交易有过之而无及。延安府治肤施城规模不大(在清末时6条街,30多条小巷,并受周围山、河等地理环境限制),更多充任延安府的政治中心,无法胜任陕北市场网络中的核心地位。

陕北市场与关中地区、山西、蒙古3个地区密切联系,通过这一市场网络,陕北市场深受关中地区、山西市场的辐射作用。现以民国二十一年(1932年)的一个调查,说明关中地区(以西安为代表)、山西市场对陕北市场的辐射作用(清末陕北社会经济与民国时期社会经济变化不大),见表5.7。(表格资料来源:《陕西实业考察》,《民国二十一年调查》,第428页。)

清光绪后期陕北市场网络形成的意义:

(1)该市场网络形成有利于陕北商品经济发展。市场网络产生是商品经济发展到一定阶段的产物,反过来,市场网络形成又促进商品经济的发展。

(2)该市场网络形成,使该地区之间通过商品贸易实现产业布局调整,发挥陕北资源优势。陕北畜牧业、皮毛业在这一市场网络中得到发展,并成为陕北优势产业。

(3)该市场网络形成有利于陕北社会开放。陕北人民在这一市场化过程中,逐渐摆脱封闭的环境,加强与外界交流,开拓了眼界。

① 刘儒:《龙(隆)坊镇市会记》,《关中两朝文钞》第六卷,《四部丛刊》本。

② 弘治《延安府志》。

③ 万历《延绥镇志》卷二,《关市》。

④ 《明史纪事本末》卷五八。

⑤ 龚辉:《全陕政要》,明嘉靖年间刻本。

⑥ 弘治《延安府志》。

⑦ 嘉庆《洛川县志》卷九。

⑧ 嘉庆《中部县志》卷二。

⑨ 王崇古:《陕西四镇军务事宜疏》,《明经世文编》卷三百一十九,中华书局1969年版。

⑩ 梁材:《议覆陕西事宜疏》,《明经世文编》卷一百零五,中华书局1969年版。

(11) 张瀚:《松窗梦语》卷四,《商贾记》上海古籍出版社1986年版。

(12) 王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第371页。

(13) 嘉靖《宁夏新志》,转引自王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第369页。

(14) 《北虏事迹》,转引自王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第369页。

(15) 乾隆《宜川县志》卷八,《延属丁徭疏》。

(16) 《清世祖实录》卷一百零九,中华书局1986年版。

(17) 王开:《陕西古代道路交通史》,人民交通出版社1989年版,第438—445页。