参考文献

第三节 明清时期的陕北市镇

市是在农村集市基础上演变成的基层商品市场和居民点,各地称呼不一,或称市,或称墟,或称场,或称步(埠),或称店。镇则是在市的基础上发展起来的较高层次的商品市场和居民点①。市镇不是同封建社会一起产生的,它是封建社会内部分工与商品经济发展到一定阶段的产物。

以上市镇的定义为狭义说法,广义的市镇包含县治、府治所在地,甚至有省治所在地。本文在统计市镇数目时以狭义计,在谈到市镇功能、影响等方面时,以广义计。

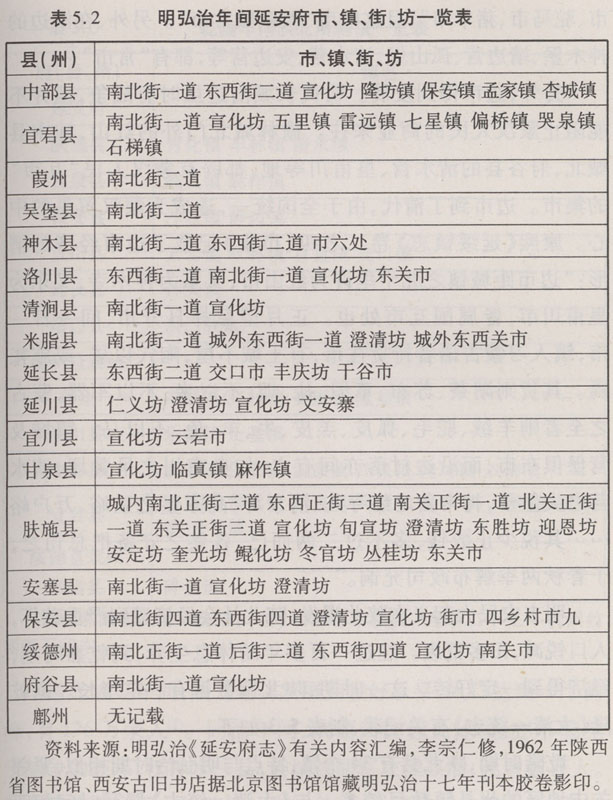

明弘治年间(1488—1505年),延安府市镇不多,但在县治、州治所在地一般都有街道和居民居住的坊,这一时期州治、县治所在地成为商品交换的州、县域中心,延安府府治肤施县城是陕北商品交换中心。详见表5.2。(表格资料来源:明弘治《延安府志》有关内容汇编,李宗仁修,1962年陕西省图书馆、西安古旧书店据北京图书馆馆藏明弘治十七年刊本胶卷影印。)

镇:中部县有4个,宜君县6个,延川县1个,甘泉县2个,共13个。市:由于州治、县治的市与通常所说“市镇”中的“市”不同,记载不详,无法统计。镇分布的特点是靠近关中的宜君县、中部县镇数占去总数的大部分,这就说明靠近较发达地区的县有发展市镇的地缘优势。

明中叶以后,蒙古鞑靼各部不断南下骚扰,陕北农村经济遭到严重的破坏,陕北市镇发展受到限制。与此同时,延绥镇以榆林城为中心,以军事诸堡为分支的堡镇经济却得到空前发展。榆林城在万历年间,有“米粮市、柴草炭市、盐销市、杂市、木料市、驼马市、猪羊市”,且这些市“俱镇城常市”。另外,在沿边的神木堡、靖边营、孤山堡、清水营、安边营等,都有“常市”②。

另外,边市得到发展。明代长城沿边虽时有战争,但并不能阻止蒙汉人民的商业来往。榆林城北门外的红山,神木县城北,府谷县的清水营、皇甫川等地,都辟有蒙汉人民“互市”的集市。边市到了清代,由于全国统一,遂成为蒙汉贸易的中心。康熙《延绥镇志》卷二之四《市集》记载了边市经济的情形:“边市距城镇之北十里许为红山市,又东为神木寺,又东为皇甫川市,皆属国互市处也。正月望后择日开市,间一日一市,镇人习蒙古语者持货往市,有土城不屋,陶穴以居,或施帐焉。其货则湖茶、苏布、草缎、盐、烟、不以米,不以军器,蒙古之至者则羊绒、驼毛、狐皮、羔皮、牛、羊、兔,不以马。镇城及营堡俱布市,而沿边村落亦间有之,如皇甫川之呆黄坪,清水营之尖堡子,神木营之红寺儿、清水坪,高家堡之豆峪、万户峪……其税少止数钱,多不过二两而已,各堡之守备把总司之,于春秋两季解布政司充饷。”

明末农民大起义在陕北爆发,陕北社会经济遭到严重破坏,人口锐减,田多荒废。经过一百多年的休息生养,到乾嘉时期,经济得到一定好转。这一时期,陕北镇数目有一定增长。据乾隆《大清一统志》有关记载,制表5.3如下。(表格资料来源:《大清一统志》(清)和坤等奉敕撰,光绪二十三年杭州竹简斋石印本。)

乾隆时期,陕北共有34个镇,特点与明弘治时期相似,紧邻关中地区的州县镇数目较多。与《大清一统志》撰写时间相距不远的嘉庆《重修一统志》所载陕北镇数目为32个,二者绝大部分相同,只有个别的增减变化。

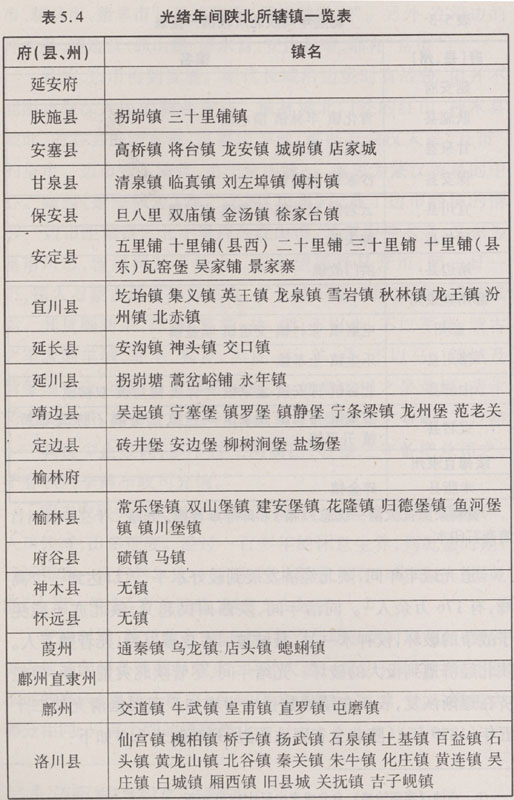

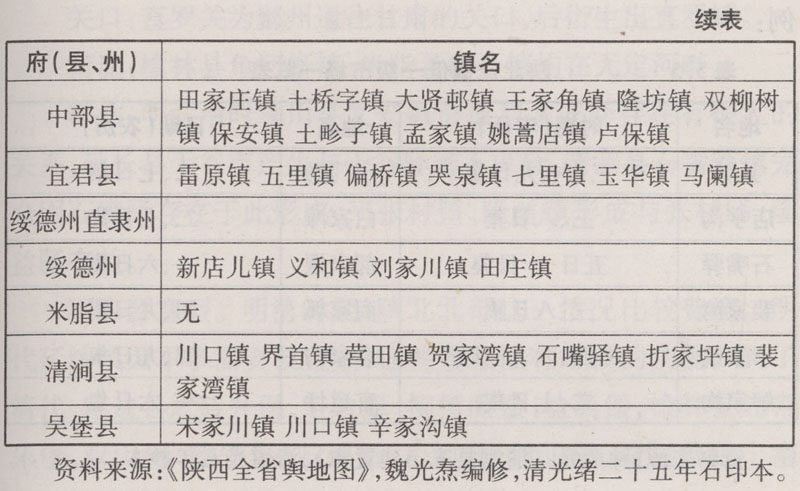

道光咸丰年间,陕北经济发展到较好水平,人口达到一个高峰,有176万余人③。同治年间,陕西回民起义,陕北亦不能免于战争的破坏,仅神木一县,县城被回军攻破以后,死者数万人。陕北经济遭到极大的破坏。光绪年间,尽管陕北灾荒不断,但经济在逐渐恢复,表现在镇的数目大为增加。现根据清光绪二十五年(1899年)《陕北全省舆地图》所列镇制表5.4如下:(表格资料来源:《陕西全省舆地图》,魏光焘编修,清光绪二十五年石印本。)

光绪年间,陕北镇数目为119个,其中延安府10县49个,榆林府5州县13个,鄜州直隶州4州县43个,绥德州直隶州4州县14个。这一时期,鄜州直隶州地靠关中,镇数量多的格局依然未变,相较乾隆年间镇20个,增长一倍多。延安府镇数目从乾隆时13个激增至49个。榆林府的堡有堡镇的功能,乾隆年间无有关镇的记载。光绪时为13个,从上表亦可看出,神木县、怀远县均无镇,这是由于同治年间回军对两县大破坏造成的,如神木县高家堡在回军进入之前一直为陕北北部的重镇,至光绪年间仍未恢复,仅为市集。绥德直隶州镇数目到乾隆年间从1个增至14个。镇数目的增长,表现了陕北商品经济的发展。

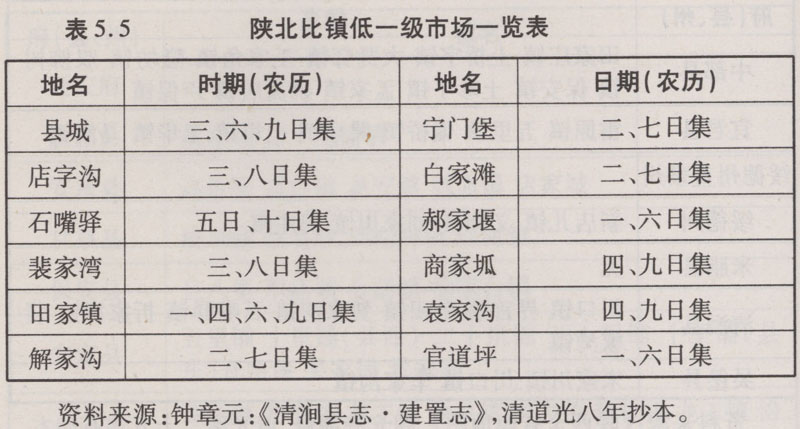

明清陕北面积约7万平方公里,相当于沿海一省之面积,该地地形复杂,大部分为黄土高原丘陵沟壑区。面积广阔,地形复杂,显然,明清陕北镇数目少,不便于人民的商品交换,这样,比镇低一级的市发挥了重要的补充作用。以清道光年间清涧县为例:

遍布在陕北的地区市的具体数目限于资料无法统计,不过其数目要大于镇的数目。清涧县1镇10市,市在商品流通中发挥着重要的作用。市在发展过程中,可以演化为镇,如清涧县道光年间的石嘴驿、裴家湾2市发展为光绪年间的石嘴驿、裴家湾2镇。详见表5.5。(表格资料来源:钟章元:《清涧县志·建置志》,清道光八年抄本。)

明清陕北市镇产生演化的类型:

交通型。明清时期,陕北一些靠近交通要道、关口、河流、驿站的地方,因过往行旅比较频繁,食宿交易比较兴旺,逐渐产生了以商业买卖活动为主的市镇聚落。

交通要道:清涧县营田镇、折家坪镇为“入鄜延之道最要者”。④宜君县马阑镇为去邠乾的要道。牛武镇为去延绥必经的道路。洛川县集义镇,“为交通之枢纽,北达延安,南通韩直罗镇。城,东接山西,西北至县城,形成货物聚散之地”。⑤

关口:直罗关为鄜州通往甘肃的关口,后衍生出直罗镇。

河流:榆林县鱼河堡镇,米脂县碎金镇均在无定河畔。

驿站:明弘治时延川县文安镇形成与文安驿存在有很大的关系,延长县干谷市产生与干谷驿密不可分,清涧县石嘴驿镇完全因石嘴驿存在于此形成,州张村镇、隆益镇形成与张村驿、隆益驿有关。

军事要塞型。明清时期,陕北北部这一情况比较普遍。明代延绥镇因军事需要设置堡,这些堡往往有市镇的功能。到了清代,定边县之砖井堡、定边堡、柳树涧堡、盐场堡,榆林县之常乐堡、双山堡、建安堡、归德堡、鱼河堡、镇川堡,靖边县之宁塞堡、镇罗堡、镇静堡、龙州堡,俱演化为镇。

另外,有些镇的形成与地方治所的变化有关,如肤施县的丰林镇,在隋、唐、五代时为丰林县治所;甘泉县的临真镇,在南北朝、隋、唐、五代、宋为临真县署所在地;宜川县云岩镇唐、五代设云岩县县治在此。

明清陕北市镇的兴衰与兵戈大有关系。延长县交口镇,“昔时商务繁盛,居民稠密。同治七年,回匪蹂躏,荡然无存。宣统末,商民仅五十余户,较昔殆减十之八也”⑥。洛川隆坊镇,“同治五年十月朔,遭逆回蹂躏,人逃室毁……复立集会。今民商归甚少”。⑦宜川圪始镇,“清同治间,商业极盛,油酒当铺,无不有之;经回变后,顿形衰颓。”⑧靖边县的宁条梁镇被回军攻破后,“死难人民约十万计”,“而百年雄镇,一旦邱墟。”⑨前提及的神木县高家堡亦属此情况。

市镇的兴衰与自然灾害亦有很大的关系。宜川城南门外南河滩市,“嘉庆三年极盛,至道光二十六年南川水暴发,庐舍冲没”。⑩后渐废。

市镇的兴废与当时人们的一些活动(如垦田)有关,宜川县在道光年间设立许多市镇,就是由于“彼时开山到顶,人烟云集,故集镇林立,以便交易”(11)。

明清陕北市镇的分布密度因各州县发展水平不同而相异。由于历史原因,明清陕北许多州县面积与今日对应各县、区面积有差异。本文就与今面积大致相当或易于估计的州县,作一市镇的计算与估量。葭州在清嘉庆年问有市镇10个,其面积约为2028平方公里,平均每202.80平方公里有一市镇。清道光年间清涧县市镇12个(加县治),该县面积1881平方公里,平均每156.75平方公里有一市镇。清代洛川县面积(包括黄龙县西部)比今洛川县面积大一半,估计为2700平方公里,在清光绪年间该县镇数目居陕北各州县之冠,为20个,其镇密度(加县治)约每127平方公里有一镇。洛川县如果再加上市(考虑镇数量较多,市数目会较少),该县市镇的密度大约为每90平方公里有一市镇。估计在清末,陕北每一市镇交易面积在80—300平方公里,每一市镇交易半径约在5—10公里。平均而言,每个农民赶集约需2小时(考虑山路等因素)左右,这是他们可以接受的时间成本;农民有了比较多次数去赶集,频繁参与商品交换。

此处对于明清陕北市镇集期、会期情形,作一浏览。前列表提到的道光年间清涧县,它的市镇开集密度:县城10日3集,田家镇10日4集,余则10日2集。值得关注的是袁家沟、解家沟、官道坪三市集相距较近,为10—30公里,它们的集期错开,分别为四、九日,二、七日,一、六日集,这样,居住在此三市周围的农民在每月大部分日期均可赶集。

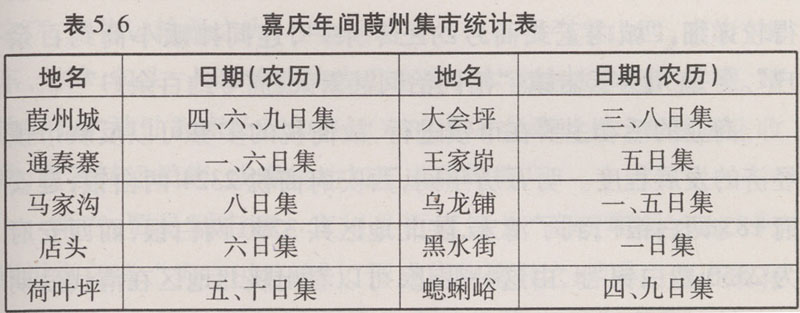

清嘉庆年间,葭州市镇集期情形记载于高珣等纂修的《葭州志·建置志》中的“街市”一项,兹列于表5.6:

由以上可以看出,葭州10日1集市镇占4个,10日2集市镇占5个。

会期一般以年和月计。如洛川县治所在地的市,“本地居民交易,凡买卖牲口之期曰会,粜籴米粮之期曰集。每月会凡三日,牲口或有或无。间日一集,米粮以升斗计”(12)。洛川县石头镇每年有一会,在会期“马匹恒以数千计,而羊则达万头;家用什物,无不完备”,(13)参加人数,不下2万人。

集期的数量、会期的规模直接反映了市镇经济的水平,间接体现着商品经济的发展程度,与江南那种交易兴盛、常年如一日的市镇相比,陕北市镇显得十分落后。

明清陕北市镇的规模由于史料记载的关系,大多较为模糊。明嘉靖时期中部县的隆坊镇,“在中部北四十五里,广原奇胜,人物曼丽,几五百户”。(14)清代隆坊镇,“隆坊为中邑重镇,商贾辐辏,人文凋敝,阛门列而有无通。虽近边地,亦属名区”。(15)清代延长县安沟镇“距县三十里,寥寥十余店”。(16)宜川县云岩镇在清后期,“人民尚众,市面繁华”。(17)靖边县宁条梁镇“夙称繁富,客商辐辏,民人数十万”。(18)宜川县城在清末民初情形记载得较详细,“城内正式商号约三十余户,连同摊贩小商约百余户”。(19)宜川县云岩镇,“清同治间甚繁荣,商号约百余户”(20)。

商业的活动主要在市镇进行,故商税的多寡可以反映市镇经济的发展程度。明万历年间,西安府商税2324两白银,延安府183两白银(21);到了清末,陕北地区共3750两白银,而西安府为2550两白银(22)。由这一变化,可以看出陕北地区在清代后期的市镇经济水平是相当不错的。

明清陕北市镇从经济功能上区分,大致可以归纳为以下6类。

普通型市镇。此类市镇占绝大多数。农民在这些市镇上出售自己的剩余产品如粮食,购买自己所需的生产资料和生活资料。此类市镇规模小,交易量也不大。

中心型市镇。前提及明弘治时延安,明中叶以后的榆林城,就属此种类型。清末镇川堡和宁条梁亦可归属此类。

榆林县镇川堡是陕北重要的商业贸易中心,它是皮毛集散地。皮毛业的兴盛带动其他行业繁荣,镇川堡成为一个中心型市镇,号称陕北“第一镇”。每年镇川堡聚集了四面八方的商贾,他们从事各种商品交换,商品交易显得十分热闹。

靖边县宁条梁也是一个中心型市镇。这里行商之多、贸易之广、货物运输量之大,在全国略有名气。吸引着山西、直隶、山东、天津、包头、上海等地的皮毛客商,本省榆林、米脂、绥德、靖边等县的清油客商及其他各地来的商人会聚此地,或者坐庄收购,或者转运销售,或者就地加工成品等等(23)。

第三,贸易型市镇。宜川县百直镇为“商贾贸易之地”(24)。宜川集义镇,“为宜川首镇”,“形成货物聚散之地”(25)。边市最有此类特点,如清乾隆年间府谷县麻地沟边市,“与蒙古互贸处也,每月逢十日集场,其货则梭布、草缎等物,不以军器,蒙古至者则羢毛、皮、牛、羊、兔、盐、木植等物,不以金。旧因茶税苦赔,商贾裹足,今茶税邀免境,称悦来”。(26)

第四,专业型城镇。粮食市:宜川蛤蟆龛市,“地当鹿儿川口,道光年间极为兴盛,河东粟客在此收买南川之秋粟”(27)。清末,怀远县武镇“为米粟贸易中心。”(28)马市:明代延绥镇北侧的红山,修筑易马城,为马匹交易的市场,“马市既开,官商云集,银货星罗”(29),蒙汉贸易盛极一时。为了保护马市安全,延绥镇又筑“镇北台”驻兵防守。盐市:定边县盐场堡因产盐而商贾云集,为盐业市镇。鸦片市:宜川集义镇在清末时由贸易型市镇演变为鸦片市,“清末尤为鸦片渊薮,各地竞购,趋之若鹜。民国末禁鸦片时,市面尚盛,自政府下令禁绝,顿形萧条”(30)。

第五,消费型市镇。清末家边城属于此类,有当地俗语为证:“驮不完的宁条梁,填不完的安边城。”这说明安边城是一个消费型市镇,居民的消费量很大。

第六,商品转运型市镇。宜川县圪针滩市,“河东商贾,常年收买粮食,运集圪针滩渡河;咸丰间廪官立市设仓,买粮东运。”(31)怀远县韩家岔在清末时,“为县南川粱粟运输要埠”(32)。

明清陕北市镇由少而多,反映着商品经济总趋势在向前发展。明清陕北市镇在明清陕北市场网络的孕育和形成中发挥着重要作用。

① 樊树志:《明清长江三角洲的市镇网络》,《复旦学报》1987年第2期。

② 万历《延绥镇志》卷二,《关市》。

③ 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版杜1970年版。

④ 魏光焘:《陕西全省舆地图》,清光绪二十五年石印本。

⑤ 民国《宜川县志》卷九。

⑥ 乾隆《延长县志》卷一,《建置志》。

⑦ 民国《中部县志》卷七。

⑧ 民国《宜川县志》卷九。

⑨ 民国《续修陕西通志稿》卷三十一,《户口》。

⑩ 民国:《宜川县志》卷九。

(11) 民国:《宜川县志》卷九。

(12) 民国《洛川县志》卷九,《工商志》。

(13) 民国《洛川县志》卷九,《工商志》。

(14) 刘儒:《龙(隆)坊镇市会记》,《关中两朝文钞》第六卷,《四部丛刊》本。

(15) 民国《中部县志》卷七,《工商志》。

(16) 乾隆《延长县志》卷一,《建置志》。

(17) 民国《宜川县志》卷一。

(18) 民国《续修陕西通志稿》卷七十二,《名宦九·李梦兰》。

(19) 民国《宜川县志》卷九。

(20) 民国《宜川县志》卷九。

(21) 万历《陕西通志》卷八。

(22) 民国《续修陕西通志稿》卷三十四,《征榷·商筏税》。

(23) 陈国庆:《走出中世纪的黄土地——二十世纪初期的陕北农村》,西北大学出版社1994年版,第50—51页。

(24) 民国《宜川县志》卷九。

(25) 民国《宜川县志》卷九。

(26) 乾隆《府谷县志》卷一,《市集》。

(27) 民国《宜川县志》卷九。

(28) 民国《横山县志》卷二,《堡镇》。

(29) 道光《榆林府志》,《兵志》。

(30) 民国《宜川县志》卷九。

(31) 民国《宜川县志》卷九。

(32) 民国《横山县志》卷二,《堡镇》。

以上市镇的定义为狭义说法,广义的市镇包含县治、府治所在地,甚至有省治所在地。本文在统计市镇数目时以狭义计,在谈到市镇功能、影响等方面时,以广义计。

明弘治年间(1488—1505年),延安府市镇不多,但在县治、州治所在地一般都有街道和居民居住的坊,这一时期州治、县治所在地成为商品交换的州、县域中心,延安府府治肤施县城是陕北商品交换中心。详见表5.2。(表格资料来源:明弘治《延安府志》有关内容汇编,李宗仁修,1962年陕西省图书馆、西安古旧书店据北京图书馆馆藏明弘治十七年刊本胶卷影印。)

镇:中部县有4个,宜君县6个,延川县1个,甘泉县2个,共13个。市:由于州治、县治的市与通常所说“市镇”中的“市”不同,记载不详,无法统计。镇分布的特点是靠近关中的宜君县、中部县镇数占去总数的大部分,这就说明靠近较发达地区的县有发展市镇的地缘优势。

明中叶以后,蒙古鞑靼各部不断南下骚扰,陕北农村经济遭到严重的破坏,陕北市镇发展受到限制。与此同时,延绥镇以榆林城为中心,以军事诸堡为分支的堡镇经济却得到空前发展。榆林城在万历年间,有“米粮市、柴草炭市、盐销市、杂市、木料市、驼马市、猪羊市”,且这些市“俱镇城常市”。另外,在沿边的神木堡、靖边营、孤山堡、清水营、安边营等,都有“常市”②。

另外,边市得到发展。明代长城沿边虽时有战争,但并不能阻止蒙汉人民的商业来往。榆林城北门外的红山,神木县城北,府谷县的清水营、皇甫川等地,都辟有蒙汉人民“互市”的集市。边市到了清代,由于全国统一,遂成为蒙汉贸易的中心。康熙《延绥镇志》卷二之四《市集》记载了边市经济的情形:“边市距城镇之北十里许为红山市,又东为神木寺,又东为皇甫川市,皆属国互市处也。正月望后择日开市,间一日一市,镇人习蒙古语者持货往市,有土城不屋,陶穴以居,或施帐焉。其货则湖茶、苏布、草缎、盐、烟、不以米,不以军器,蒙古之至者则羊绒、驼毛、狐皮、羔皮、牛、羊、兔,不以马。镇城及营堡俱布市,而沿边村落亦间有之,如皇甫川之呆黄坪,清水营之尖堡子,神木营之红寺儿、清水坪,高家堡之豆峪、万户峪……其税少止数钱,多不过二两而已,各堡之守备把总司之,于春秋两季解布政司充饷。”

明末农民大起义在陕北爆发,陕北社会经济遭到严重破坏,人口锐减,田多荒废。经过一百多年的休息生养,到乾嘉时期,经济得到一定好转。这一时期,陕北镇数目有一定增长。据乾隆《大清一统志》有关记载,制表5.3如下。(表格资料来源:《大清一统志》(清)和坤等奉敕撰,光绪二十三年杭州竹简斋石印本。)

乾隆时期,陕北共有34个镇,特点与明弘治时期相似,紧邻关中地区的州县镇数目较多。与《大清一统志》撰写时间相距不远的嘉庆《重修一统志》所载陕北镇数目为32个,二者绝大部分相同,只有个别的增减变化。

道光咸丰年间,陕北经济发展到较好水平,人口达到一个高峰,有176万余人③。同治年间,陕西回民起义,陕北亦不能免于战争的破坏,仅神木一县,县城被回军攻破以后,死者数万人。陕北经济遭到极大的破坏。光绪年间,尽管陕北灾荒不断,但经济在逐渐恢复,表现在镇的数目大为增加。现根据清光绪二十五年(1899年)《陕北全省舆地图》所列镇制表5.4如下:(表格资料来源:《陕西全省舆地图》,魏光焘编修,清光绪二十五年石印本。)

光绪年间,陕北镇数目为119个,其中延安府10县49个,榆林府5州县13个,鄜州直隶州4州县43个,绥德州直隶州4州县14个。这一时期,鄜州直隶州地靠关中,镇数量多的格局依然未变,相较乾隆年间镇20个,增长一倍多。延安府镇数目从乾隆时13个激增至49个。榆林府的堡有堡镇的功能,乾隆年间无有关镇的记载。光绪时为13个,从上表亦可看出,神木县、怀远县均无镇,这是由于同治年间回军对两县大破坏造成的,如神木县高家堡在回军进入之前一直为陕北北部的重镇,至光绪年间仍未恢复,仅为市集。绥德直隶州镇数目到乾隆年间从1个增至14个。镇数目的增长,表现了陕北商品经济的发展。

明清陕北面积约7万平方公里,相当于沿海一省之面积,该地地形复杂,大部分为黄土高原丘陵沟壑区。面积广阔,地形复杂,显然,明清陕北镇数目少,不便于人民的商品交换,这样,比镇低一级的市发挥了重要的补充作用。以清道光年间清涧县为例:

遍布在陕北的地区市的具体数目限于资料无法统计,不过其数目要大于镇的数目。清涧县1镇10市,市在商品流通中发挥着重要的作用。市在发展过程中,可以演化为镇,如清涧县道光年间的石嘴驿、裴家湾2市发展为光绪年间的石嘴驿、裴家湾2镇。详见表5.5。(表格资料来源:钟章元:《清涧县志·建置志》,清道光八年抄本。)

明清陕北市镇产生演化的类型:

交通型。明清时期,陕北一些靠近交通要道、关口、河流、驿站的地方,因过往行旅比较频繁,食宿交易比较兴旺,逐渐产生了以商业买卖活动为主的市镇聚落。

交通要道:清涧县营田镇、折家坪镇为“入鄜延之道最要者”。④宜君县马阑镇为去邠乾的要道。牛武镇为去延绥必经的道路。洛川县集义镇,“为交通之枢纽,北达延安,南通韩直罗镇。城,东接山西,西北至县城,形成货物聚散之地”。⑤

关口:直罗关为鄜州通往甘肃的关口,后衍生出直罗镇。

河流:榆林县鱼河堡镇,米脂县碎金镇均在无定河畔。

驿站:明弘治时延川县文安镇形成与文安驿存在有很大的关系,延长县干谷市产生与干谷驿密不可分,清涧县石嘴驿镇完全因石嘴驿存在于此形成,州张村镇、隆益镇形成与张村驿、隆益驿有关。

军事要塞型。明清时期,陕北北部这一情况比较普遍。明代延绥镇因军事需要设置堡,这些堡往往有市镇的功能。到了清代,定边县之砖井堡、定边堡、柳树涧堡、盐场堡,榆林县之常乐堡、双山堡、建安堡、归德堡、鱼河堡、镇川堡,靖边县之宁塞堡、镇罗堡、镇静堡、龙州堡,俱演化为镇。

另外,有些镇的形成与地方治所的变化有关,如肤施县的丰林镇,在隋、唐、五代时为丰林县治所;甘泉县的临真镇,在南北朝、隋、唐、五代、宋为临真县署所在地;宜川县云岩镇唐、五代设云岩县县治在此。

明清陕北市镇的兴衰与兵戈大有关系。延长县交口镇,“昔时商务繁盛,居民稠密。同治七年,回匪蹂躏,荡然无存。宣统末,商民仅五十余户,较昔殆减十之八也”⑥。洛川隆坊镇,“同治五年十月朔,遭逆回蹂躏,人逃室毁……复立集会。今民商归甚少”。⑦宜川圪始镇,“清同治间,商业极盛,油酒当铺,无不有之;经回变后,顿形衰颓。”⑧靖边县的宁条梁镇被回军攻破后,“死难人民约十万计”,“而百年雄镇,一旦邱墟。”⑨前提及的神木县高家堡亦属此情况。

市镇的兴衰与自然灾害亦有很大的关系。宜川城南门外南河滩市,“嘉庆三年极盛,至道光二十六年南川水暴发,庐舍冲没”。⑩后渐废。

市镇的兴废与当时人们的一些活动(如垦田)有关,宜川县在道光年间设立许多市镇,就是由于“彼时开山到顶,人烟云集,故集镇林立,以便交易”(11)。

明清陕北市镇的分布密度因各州县发展水平不同而相异。由于历史原因,明清陕北许多州县面积与今日对应各县、区面积有差异。本文就与今面积大致相当或易于估计的州县,作一市镇的计算与估量。葭州在清嘉庆年问有市镇10个,其面积约为2028平方公里,平均每202.80平方公里有一市镇。清道光年间清涧县市镇12个(加县治),该县面积1881平方公里,平均每156.75平方公里有一市镇。清代洛川县面积(包括黄龙县西部)比今洛川县面积大一半,估计为2700平方公里,在清光绪年间该县镇数目居陕北各州县之冠,为20个,其镇密度(加县治)约每127平方公里有一镇。洛川县如果再加上市(考虑镇数量较多,市数目会较少),该县市镇的密度大约为每90平方公里有一市镇。估计在清末,陕北每一市镇交易面积在80—300平方公里,每一市镇交易半径约在5—10公里。平均而言,每个农民赶集约需2小时(考虑山路等因素)左右,这是他们可以接受的时间成本;农民有了比较多次数去赶集,频繁参与商品交换。

此处对于明清陕北市镇集期、会期情形,作一浏览。前列表提到的道光年间清涧县,它的市镇开集密度:县城10日3集,田家镇10日4集,余则10日2集。值得关注的是袁家沟、解家沟、官道坪三市集相距较近,为10—30公里,它们的集期错开,分别为四、九日,二、七日,一、六日集,这样,居住在此三市周围的农民在每月大部分日期均可赶集。

清嘉庆年间,葭州市镇集期情形记载于高珣等纂修的《葭州志·建置志》中的“街市”一项,兹列于表5.6:

由以上可以看出,葭州10日1集市镇占4个,10日2集市镇占5个。

会期一般以年和月计。如洛川县治所在地的市,“本地居民交易,凡买卖牲口之期曰会,粜籴米粮之期曰集。每月会凡三日,牲口或有或无。间日一集,米粮以升斗计”(12)。洛川县石头镇每年有一会,在会期“马匹恒以数千计,而羊则达万头;家用什物,无不完备”,(13)参加人数,不下2万人。

集期的数量、会期的规模直接反映了市镇经济的水平,间接体现着商品经济的发展程度,与江南那种交易兴盛、常年如一日的市镇相比,陕北市镇显得十分落后。

明清陕北市镇的规模由于史料记载的关系,大多较为模糊。明嘉靖时期中部县的隆坊镇,“在中部北四十五里,广原奇胜,人物曼丽,几五百户”。(14)清代隆坊镇,“隆坊为中邑重镇,商贾辐辏,人文凋敝,阛门列而有无通。虽近边地,亦属名区”。(15)清代延长县安沟镇“距县三十里,寥寥十余店”。(16)宜川县云岩镇在清后期,“人民尚众,市面繁华”。(17)靖边县宁条梁镇“夙称繁富,客商辐辏,民人数十万”。(18)宜川县城在清末民初情形记载得较详细,“城内正式商号约三十余户,连同摊贩小商约百余户”。(19)宜川县云岩镇,“清同治间甚繁荣,商号约百余户”(20)。

商业的活动主要在市镇进行,故商税的多寡可以反映市镇经济的发展程度。明万历年间,西安府商税2324两白银,延安府183两白银(21);到了清末,陕北地区共3750两白银,而西安府为2550两白银(22)。由这一变化,可以看出陕北地区在清代后期的市镇经济水平是相当不错的。

明清陕北市镇从经济功能上区分,大致可以归纳为以下6类。

普通型市镇。此类市镇占绝大多数。农民在这些市镇上出售自己的剩余产品如粮食,购买自己所需的生产资料和生活资料。此类市镇规模小,交易量也不大。

中心型市镇。前提及明弘治时延安,明中叶以后的榆林城,就属此种类型。清末镇川堡和宁条梁亦可归属此类。

榆林县镇川堡是陕北重要的商业贸易中心,它是皮毛集散地。皮毛业的兴盛带动其他行业繁荣,镇川堡成为一个中心型市镇,号称陕北“第一镇”。每年镇川堡聚集了四面八方的商贾,他们从事各种商品交换,商品交易显得十分热闹。

靖边县宁条梁也是一个中心型市镇。这里行商之多、贸易之广、货物运输量之大,在全国略有名气。吸引着山西、直隶、山东、天津、包头、上海等地的皮毛客商,本省榆林、米脂、绥德、靖边等县的清油客商及其他各地来的商人会聚此地,或者坐庄收购,或者转运销售,或者就地加工成品等等(23)。

第三,贸易型市镇。宜川县百直镇为“商贾贸易之地”(24)。宜川集义镇,“为宜川首镇”,“形成货物聚散之地”(25)。边市最有此类特点,如清乾隆年间府谷县麻地沟边市,“与蒙古互贸处也,每月逢十日集场,其货则梭布、草缎等物,不以军器,蒙古至者则羢毛、皮、牛、羊、兔、盐、木植等物,不以金。旧因茶税苦赔,商贾裹足,今茶税邀免境,称悦来”。(26)

第四,专业型城镇。粮食市:宜川蛤蟆龛市,“地当鹿儿川口,道光年间极为兴盛,河东粟客在此收买南川之秋粟”(27)。清末,怀远县武镇“为米粟贸易中心。”(28)马市:明代延绥镇北侧的红山,修筑易马城,为马匹交易的市场,“马市既开,官商云集,银货星罗”(29),蒙汉贸易盛极一时。为了保护马市安全,延绥镇又筑“镇北台”驻兵防守。盐市:定边县盐场堡因产盐而商贾云集,为盐业市镇。鸦片市:宜川集义镇在清末时由贸易型市镇演变为鸦片市,“清末尤为鸦片渊薮,各地竞购,趋之若鹜。民国末禁鸦片时,市面尚盛,自政府下令禁绝,顿形萧条”(30)。

第五,消费型市镇。清末家边城属于此类,有当地俗语为证:“驮不完的宁条梁,填不完的安边城。”这说明安边城是一个消费型市镇,居民的消费量很大。

第六,商品转运型市镇。宜川县圪针滩市,“河东商贾,常年收买粮食,运集圪针滩渡河;咸丰间廪官立市设仓,买粮东运。”(31)怀远县韩家岔在清末时,“为县南川粱粟运输要埠”(32)。

明清陕北市镇由少而多,反映着商品经济总趋势在向前发展。明清陕北市镇在明清陕北市场网络的孕育和形成中发挥着重要作用。

① 樊树志:《明清长江三角洲的市镇网络》,《复旦学报》1987年第2期。

② 万历《延绥镇志》卷二,《关市》。

③ 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版杜1970年版。

④ 魏光焘:《陕西全省舆地图》,清光绪二十五年石印本。

⑤ 民国《宜川县志》卷九。

⑥ 乾隆《延长县志》卷一,《建置志》。

⑦ 民国《中部县志》卷七。

⑧ 民国《宜川县志》卷九。

⑨ 民国《续修陕西通志稿》卷三十一,《户口》。

⑩ 民国:《宜川县志》卷九。

(11) 民国:《宜川县志》卷九。

(12) 民国《洛川县志》卷九,《工商志》。

(13) 民国《洛川县志》卷九,《工商志》。

(14) 刘儒:《龙(隆)坊镇市会记》,《关中两朝文钞》第六卷,《四部丛刊》本。

(15) 民国《中部县志》卷七,《工商志》。

(16) 乾隆《延长县志》卷一,《建置志》。

(17) 民国《宜川县志》卷一。

(18) 民国《续修陕西通志稿》卷七十二,《名宦九·李梦兰》。

(19) 民国《宜川县志》卷九。

(20) 民国《宜川县志》卷九。

(21) 万历《陕西通志》卷八。

(22) 民国《续修陕西通志稿》卷三十四,《征榷·商筏税》。

(23) 陈国庆:《走出中世纪的黄土地——二十世纪初期的陕北农村》,西北大学出版社1994年版,第50—51页。

(24) 民国《宜川县志》卷九。

(25) 民国《宜川县志》卷九。

(26) 乾隆《府谷县志》卷一,《市集》。

(27) 民国《宜川县志》卷九。

(28) 民国《横山县志》卷二,《堡镇》。

(29) 道光《榆林府志》,《兵志》。

(30) 民国《宜川县志》卷九。

(31) 民国《宜川县志》卷九。

(32) 民国《横山县志》卷二,《堡镇》。