参考文献

第二节 边商经销的行业与经营方式

一、边商经销的行业

榆林边商扮演了东部、南部农耕地区与北方游牧区商品交换中转的角色,又因为区域经济特点和边商经济实力的制约,他们倚重于皮货贸易,具体经销种类有:

(一)皮毛业

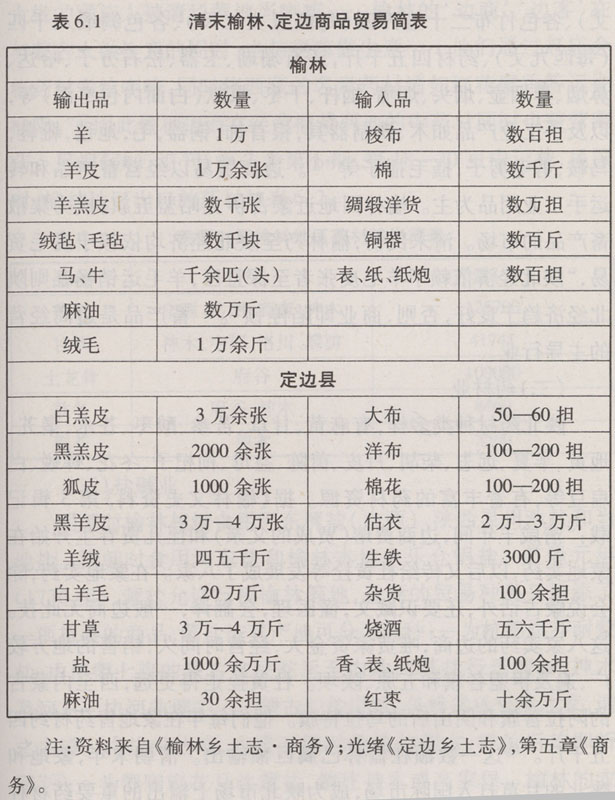

畜产品多数由蒙地运回,近代添加了陕北出产的畜产品,其中的皮毛成为重要的出口商品。陕北的皮毛一般有驼毛和产于三边一带的杂种滩羊的“春毛”以及黑山羊的紫绒。日用杂货多由山西转运而来。清末区域商品的输出入量快速增加,以榆林和定边县为例,列于表6.1。注:(表格资料来自《榆林乡土志·商务》;光绪《定边乡土志》,第五章《商务》。)

清末民初,榆林边商经销的商品种类较为稳定,20世纪二三十年代,“边商每年由蒙地运回榆林的计有春毛约六十万至一百万斤。秋毛五六十万斤。羊绒四五千包(每包一百斤)。驼毛八至十万斤。山羊板皮五六千捆(每捆一百张)。冬山羊绒皮五至七万张。绵羊皮二十至三十万张。白羔皮二至三万张。黑猾皮五至七万张(内有能出口地流水道即肚羔皮,每张能售银洋十几元)。狐皮一万张。猫皮(即野狸子)二三万张。獾皮二三千张。黄鼬皮五六百张。……绵、山羊五至十万来只。马一至三万多匹。牛二万多头。驴三千多头。骆驼五千多只。麻籽一万石左右。以及其他油(包括酥油)、肉、糜子、熟米等。由榆林运往伊盟各旗的货物计有砖茶一万五千箱(每箱三十六块),包烟一百万包(山西曲沃县兴隆昌的拔翠烟每包五两)、赤糖五万多斤、白酒九十万斤、各色斜纹布一万八千匹(每匹十一丈)、各色竹布二十五万匹(每匹五丈二尺)、各色绸缎八千匹(每匹九丈)、药材四五千斤,还有珊瑚、玉器、松石方子、哈达、鼻烟、鼻烟壶、烟头、烟嘴、烟杆、干枣、果献(白面内包枣泥)等,以及手工业产品如木、铁制器具,银首饰,铜器,毛,地毯,靴鞋,马鞍,剪毛剪子,搔毛搔子等”①。边商贸易以经营畜产品和转运手工业用品为主。榆林因地近蒙古伊克昭盟五旗,成为集散畜产品的市场。清末民初,榆林乃至陕北经济均依赖于皮毛贸易,“陕北经济依赖于羊毛皮张者至深且巨,羊毛运销畅旺则陕北经济趋于良好,否则,商业即陷停顿”。②畜产品是边商经营的主导行业。

(二)药材业

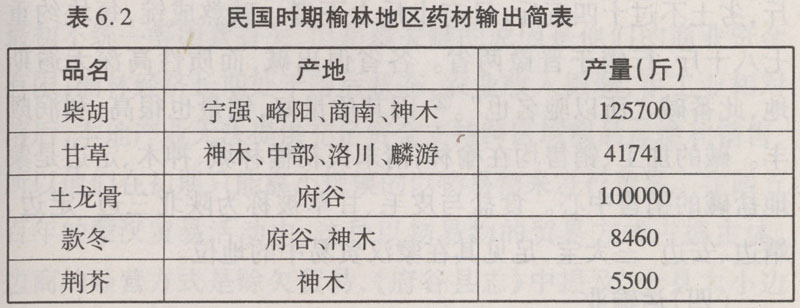

陕北药材种类多样,有麻黄、甘草、苦参、酸枣、苍术、秦艽、地黄、半夏、远志、柴胡、丹皮、茵陈、益母、枸杞子、冬花、蝉蜕、白扁豆等,有着丰富的药材资源。据《榆林文史资料》第3辑记载:“清咸丰年间,边商贾瑢(贾成的父亲)和侄儿贾春生开始在蒙地卖药,以后又传给杜黄拴等发展成了八家。在蒙地卖药,除会说蒙古话外,还要识藏文,懂医理,会翻译,一般边商无此技。这八家卖药的边商,唯贾家资金大,经营时间久,销售的地方较广,遍及伊盟各旗和五原、陕坝。杜黄拴走得更远,西至内蒙古的阿拉善旗和阴山后的乌拉特旗。他们每年在蒙地售药材约四五千斤。”③这一数额在榆林已属巨额输出。清朝末年,蒙地和陕北的甘草打入国际市场,成为陕北市场上输出的重要药材种类,年输出量在几千斤左右。“又因蒙古人信的是喇嘛教,所以大批的藏族人被请到蒙地当喇嘛……榆林的‘边商’‘边客’在与蒙古人做生意的同时,也与喇嘛做生意……他们通过赶庙会将药材卖给喇嘛,同时将西藏的名贵药材诸如红花麝香等运往榆阳。”④因此榆林边商在经营榆蒙两地的中药材同时也兼营藏药。另据《陕行汇刊》第7卷第1期,第18—20页中记载,民国时,榆林地区出口的药材如表6.2:

(三)盐碱业

明朝时榆林相继食用河东解盐(山西)、陕西灵州池盐和当地盐。清朝时食用河东盐和榆林本地永乐仓锅盐。乾隆元年(1736年),蒙盐允许行销榆林等地,边商的贸易种类又增添了一项重要的商品,蒙盐按其产地可分为两种:一为杭锦旗莽耐蒙盐,由伊盟七旗的蒙古贫民驼运至内地,“其盐行于府谷、神木及河东七协河曲偏关……蒙古驼盐进城,各投素日交易之家,谓之主道。将盐或估堆,或量石照时价给与蒙古,得价后旋即折回”⑤;一为鄂陶旗花马池蒙盐,销往神木或高家堡。榆林的农民也可以驼运蒙盐,贩运至各县。盐业销售由榆林流动边商——小商贩和大边商承担,销往山西等地,数量较大,销售权掌控在边商手中。蒙地出碱处有三处:一在札萨台旗的“鄂肯诺尔”(蒙古称出碱的地方为诺尔);一为札萨克旗与五胜旗交界处的“阿古拉察汗诺尔”;一为五胜旗西北的“鄂卜宋或通察汉诺尔”。⑥清中期,神木边商将碱土取回用以制碱。道光《神木县志》载“汉民熬碱之法,设坊开锅,净土每升可煮制碱二十余斤,劣土不过十四五斤,且有十斤上下者。碱熬成锭,每块约重七八十斤,行销于晋豫两省。各省俱出碱,而质性高深无逾斯地,此番碱之所以驰名也”。⑦因其质量好,销量也很高,利润颇丰。碱的加工、销售均在榆林,清末民初榆林城、神木、定边是蒙地盐碱的销售中心。食盐与皮毛、甘草被称为陕北三边“定边、靖边、安边”三大宝,足见其在蒙汉贸易中的地位。

(四)运输业

榆林边商多靠驼队与黄河航运转输商品,一部分边商以运输业起家。榆林一般驼行养几千只骆驼,专门从事民间客货运输。驼户将绸缎、布匹、日用百货、盐、酒、糖、茶等运往蒙地,再将蒙地的皮毛、药材、盐、碱土运回榆林,以赚取运输费用为主。榆林市场的商品又依赖于黄河水运,府谷、佳县和吴堡的一些商人以船运起家,成为大边商。“清代初中期吴堡县的商人贾苏,有商船百只,经由府谷港往蒙古包头营运粮油,成为巨富。后有冯丕祥、冯丕荣兄弟及丁显、丁德荣父子,亦在府谷港上下进行贩运,成为殷实富户。……据民国三十三年《府谷县志》卷四《食货志·商业》记载:‘至(于)向蒙地贩油是以定期购来的烟、酒、布匹先期赊于口外,油房预约,以油抵偿。至期车运交来,船载运往山西碛口出售。’”⑧

二、边商的经营方式

榆林边商的贸易一直是以物易物、赊欠贸易为主,榆林边商采取这种经营方式固然是与蒙古族经济以自然经济为主、货币最初不统一等因素有关,但是最关键的原因是他们的商业资金有限:榆林经济长期处于落后状态,农业收入微弱,手工业相对落后,本地产业无法提供充足资金支持跨区域商品运输和销售,所以他们在初期只能靠小规模的以物易物来进行贸易。在四五百年的蒙汉贸易活动中,这种以物易物的贸易方式占据主体。边商的经营方式是赊欠贸易,《府谷县志》中提及“全县大小边商百余家,有的深入蒙地开商号,设分店,办(草)场,肩挑边客(小贩)数百人。当时交易的方式多系赊欠,向少定期,一方收欠尽讨尽交,一方需货尽取尽赊,辗转不绝,有至数十年不结一次账者,内地商人交易不然”⑨。蒙汉贸易中特殊的赊欠经营方式与当时较为落后的经济有关,又是边商谋求发展的最佳选择。因为在欠缺大笔商业资本支持的前提下,边商以信义为保证,采取购销双向赊欠经营:即边商在榆林各商号用赊欠的方式买进布帛、烟茶等日用百货运到蒙地,将货物先赊给蒙民,约定“标期”即还货款时间。一般“标期”在春季接羊羔,搔剪春毛时,或秋季剪秋毛,冬季宰杀羊时以蒙民的羊绒毛、驼毛、皮张、牲畜等抵消赊欠,收回货款。因此,边商一般在清明节或夏收季节运回蒙地的畜产品,将皮毛交与榆林当地的商号用以抵消上年的货款;这就是边商贸易的一个商品流通循环。

边商通常也通过参加榆林一年六次的骡马大会进行贸易。榆林城一年有六次骡马会,会期贸易活动十分频繁:“时间在每年农历正、二、五、七、九、十月,从十三日到十八日止(有时会延续到二十天左右)。……在大会期间,汉蒙人民及四方客商云集,特边是关中、河北、山西、河南等地来榆买马的客人很多。……在四月以前上会骆驼多,其他牲畜少;五、七、九月上会马匹多;十月上会牛多;……交易会中的畜产品主要由边商带回。”⑩具体转输过程为:“(边商在蒙地)大致在阴历正、二月收集各种皮张,赶清明节前运回榆林,三至五月收春毛、紫绒、牲畜,赶五月会运回榆林,六、七月收绵山羊、牛、马及各种皮张,赶七月会运回榆林,九月会运回马、牛、羊及皮张,并赶在冬至前赶回绵山羊(俗称冬羊),在年底运回皮张、秋毛、油(包括酥油)、粮食(包括糜子、熟米、麻籽)等,并运去果献(白面内包枣泥),换取羔苏(即羊羔)。”(11)清末,商人也将畜产品运往皮毛集中市镇如榆林的镇川、定边的安边、靖边的宁条梁、府谷麻地沟镇交易,转销于来自北方各地的商人。清末,资金较为雄厚的边商多在蒙地设有固定经营场所——羊场或在榆林设有商号,有自己的驼队或运输工具,收购和转销皮毛、日用百货,以赚取商品交换中皮毛、百货转销的双重利润。榆林中小边商通常在蒙地采用串户走旗贩卖的方式销售货物。边商还参加内蒙古的各个庙会来交易商品,“蒙旗各地向有各种庙会,如准格尔旗之桃林庙会,鄂托克旗之西台庙会”,(12)其中伊金霍洛会(即成吉思汗陵)是最大的庙会“(东胜县)郡王旗境内唉金合老地方,有元太祖墓。……每年阴历三月二十为开会之期,凡伊、乌两旗暨绥、山、陕等商货并云集于此,均在墓前交易,最为繁盛”(13)。蒙汉贸易中持久的购销双向赊欠贸易是榆林边商无奈而最现实可行的经营方式。这种经营方式既能维系持久的贸易活动,又可以在此基础上积累资金,是榆林边商能在清末民初崛起的一大因素。

① 《榆林边商的起源和发展》,《榆林文史资料》第3辑,第21—23页。

② 《陕行汇刊》第六卷。

③ 《榆林边商的起源和发展》,《榆林文史资料》第3辑,第22—23页。

④ 《榆林中医与其他民族医药交流的探讨》,《榆林文史资料》第9辑,第99页。

⑤ 民国《神木乡土志》卷三,《盐法》。

⑥ 神木县县志编纂委员会:《神木县志》,经济日报出版社1990年版,第58页。

⑦ 神木县县志编纂委员会:《神木县志》,经济日报出版社1990年版,第159页。

⑧ 《陕西省志》第六十五卷,《商贸》,西安出版社2002年版,第57页。

⑨ 府谷县志编纂委员会:《府谷县志》,陕西人民出版社1994年版,第413页。

⑩ 《解放前榆林商业概况》,《榆林文史资料》第3辑,第40页。

(11) 《榆林边商的起源和发展》,《榆林文史资料》第3辑,第21页。

(12) 《陕行汇刊》第六卷,第一期(1942年),《陕北抗战前后之商业》,第27—36页。

(13) 廖兆骏:《绥远志略》第七章,民国二十六年铅印本。

榆林边商扮演了东部、南部农耕地区与北方游牧区商品交换中转的角色,又因为区域经济特点和边商经济实力的制约,他们倚重于皮货贸易,具体经销种类有:

(一)皮毛业

畜产品多数由蒙地运回,近代添加了陕北出产的畜产品,其中的皮毛成为重要的出口商品。陕北的皮毛一般有驼毛和产于三边一带的杂种滩羊的“春毛”以及黑山羊的紫绒。日用杂货多由山西转运而来。清末区域商品的输出入量快速增加,以榆林和定边县为例,列于表6.1。注:(表格资料来自《榆林乡土志·商务》;光绪《定边乡土志》,第五章《商务》。)

清末民初,榆林边商经销的商品种类较为稳定,20世纪二三十年代,“边商每年由蒙地运回榆林的计有春毛约六十万至一百万斤。秋毛五六十万斤。羊绒四五千包(每包一百斤)。驼毛八至十万斤。山羊板皮五六千捆(每捆一百张)。冬山羊绒皮五至七万张。绵羊皮二十至三十万张。白羔皮二至三万张。黑猾皮五至七万张(内有能出口地流水道即肚羔皮,每张能售银洋十几元)。狐皮一万张。猫皮(即野狸子)二三万张。獾皮二三千张。黄鼬皮五六百张。……绵、山羊五至十万来只。马一至三万多匹。牛二万多头。驴三千多头。骆驼五千多只。麻籽一万石左右。以及其他油(包括酥油)、肉、糜子、熟米等。由榆林运往伊盟各旗的货物计有砖茶一万五千箱(每箱三十六块),包烟一百万包(山西曲沃县兴隆昌的拔翠烟每包五两)、赤糖五万多斤、白酒九十万斤、各色斜纹布一万八千匹(每匹十一丈)、各色竹布二十五万匹(每匹五丈二尺)、各色绸缎八千匹(每匹九丈)、药材四五千斤,还有珊瑚、玉器、松石方子、哈达、鼻烟、鼻烟壶、烟头、烟嘴、烟杆、干枣、果献(白面内包枣泥)等,以及手工业产品如木、铁制器具,银首饰,铜器,毛,地毯,靴鞋,马鞍,剪毛剪子,搔毛搔子等”①。边商贸易以经营畜产品和转运手工业用品为主。榆林因地近蒙古伊克昭盟五旗,成为集散畜产品的市场。清末民初,榆林乃至陕北经济均依赖于皮毛贸易,“陕北经济依赖于羊毛皮张者至深且巨,羊毛运销畅旺则陕北经济趋于良好,否则,商业即陷停顿”。②畜产品是边商经营的主导行业。

(二)药材业

陕北药材种类多样,有麻黄、甘草、苦参、酸枣、苍术、秦艽、地黄、半夏、远志、柴胡、丹皮、茵陈、益母、枸杞子、冬花、蝉蜕、白扁豆等,有着丰富的药材资源。据《榆林文史资料》第3辑记载:“清咸丰年间,边商贾瑢(贾成的父亲)和侄儿贾春生开始在蒙地卖药,以后又传给杜黄拴等发展成了八家。在蒙地卖药,除会说蒙古话外,还要识藏文,懂医理,会翻译,一般边商无此技。这八家卖药的边商,唯贾家资金大,经营时间久,销售的地方较广,遍及伊盟各旗和五原、陕坝。杜黄拴走得更远,西至内蒙古的阿拉善旗和阴山后的乌拉特旗。他们每年在蒙地售药材约四五千斤。”③这一数额在榆林已属巨额输出。清朝末年,蒙地和陕北的甘草打入国际市场,成为陕北市场上输出的重要药材种类,年输出量在几千斤左右。“又因蒙古人信的是喇嘛教,所以大批的藏族人被请到蒙地当喇嘛……榆林的‘边商’‘边客’在与蒙古人做生意的同时,也与喇嘛做生意……他们通过赶庙会将药材卖给喇嘛,同时将西藏的名贵药材诸如红花麝香等运往榆阳。”④因此榆林边商在经营榆蒙两地的中药材同时也兼营藏药。另据《陕行汇刊》第7卷第1期,第18—20页中记载,民国时,榆林地区出口的药材如表6.2:

(三)盐碱业

明朝时榆林相继食用河东解盐(山西)、陕西灵州池盐和当地盐。清朝时食用河东盐和榆林本地永乐仓锅盐。乾隆元年(1736年),蒙盐允许行销榆林等地,边商的贸易种类又增添了一项重要的商品,蒙盐按其产地可分为两种:一为杭锦旗莽耐蒙盐,由伊盟七旗的蒙古贫民驼运至内地,“其盐行于府谷、神木及河东七协河曲偏关……蒙古驼盐进城,各投素日交易之家,谓之主道。将盐或估堆,或量石照时价给与蒙古,得价后旋即折回”⑤;一为鄂陶旗花马池蒙盐,销往神木或高家堡。榆林的农民也可以驼运蒙盐,贩运至各县。盐业销售由榆林流动边商——小商贩和大边商承担,销往山西等地,数量较大,销售权掌控在边商手中。蒙地出碱处有三处:一在札萨台旗的“鄂肯诺尔”(蒙古称出碱的地方为诺尔);一为札萨克旗与五胜旗交界处的“阿古拉察汗诺尔”;一为五胜旗西北的“鄂卜宋或通察汉诺尔”。⑥清中期,神木边商将碱土取回用以制碱。道光《神木县志》载“汉民熬碱之法,设坊开锅,净土每升可煮制碱二十余斤,劣土不过十四五斤,且有十斤上下者。碱熬成锭,每块约重七八十斤,行销于晋豫两省。各省俱出碱,而质性高深无逾斯地,此番碱之所以驰名也”。⑦因其质量好,销量也很高,利润颇丰。碱的加工、销售均在榆林,清末民初榆林城、神木、定边是蒙地盐碱的销售中心。食盐与皮毛、甘草被称为陕北三边“定边、靖边、安边”三大宝,足见其在蒙汉贸易中的地位。

(四)运输业

榆林边商多靠驼队与黄河航运转输商品,一部分边商以运输业起家。榆林一般驼行养几千只骆驼,专门从事民间客货运输。驼户将绸缎、布匹、日用百货、盐、酒、糖、茶等运往蒙地,再将蒙地的皮毛、药材、盐、碱土运回榆林,以赚取运输费用为主。榆林市场的商品又依赖于黄河水运,府谷、佳县和吴堡的一些商人以船运起家,成为大边商。“清代初中期吴堡县的商人贾苏,有商船百只,经由府谷港往蒙古包头营运粮油,成为巨富。后有冯丕祥、冯丕荣兄弟及丁显、丁德荣父子,亦在府谷港上下进行贩运,成为殷实富户。……据民国三十三年《府谷县志》卷四《食货志·商业》记载:‘至(于)向蒙地贩油是以定期购来的烟、酒、布匹先期赊于口外,油房预约,以油抵偿。至期车运交来,船载运往山西碛口出售。’”⑧

二、边商的经营方式

榆林边商的贸易一直是以物易物、赊欠贸易为主,榆林边商采取这种经营方式固然是与蒙古族经济以自然经济为主、货币最初不统一等因素有关,但是最关键的原因是他们的商业资金有限:榆林经济长期处于落后状态,农业收入微弱,手工业相对落后,本地产业无法提供充足资金支持跨区域商品运输和销售,所以他们在初期只能靠小规模的以物易物来进行贸易。在四五百年的蒙汉贸易活动中,这种以物易物的贸易方式占据主体。边商的经营方式是赊欠贸易,《府谷县志》中提及“全县大小边商百余家,有的深入蒙地开商号,设分店,办(草)场,肩挑边客(小贩)数百人。当时交易的方式多系赊欠,向少定期,一方收欠尽讨尽交,一方需货尽取尽赊,辗转不绝,有至数十年不结一次账者,内地商人交易不然”⑨。蒙汉贸易中特殊的赊欠经营方式与当时较为落后的经济有关,又是边商谋求发展的最佳选择。因为在欠缺大笔商业资本支持的前提下,边商以信义为保证,采取购销双向赊欠经营:即边商在榆林各商号用赊欠的方式买进布帛、烟茶等日用百货运到蒙地,将货物先赊给蒙民,约定“标期”即还货款时间。一般“标期”在春季接羊羔,搔剪春毛时,或秋季剪秋毛,冬季宰杀羊时以蒙民的羊绒毛、驼毛、皮张、牲畜等抵消赊欠,收回货款。因此,边商一般在清明节或夏收季节运回蒙地的畜产品,将皮毛交与榆林当地的商号用以抵消上年的货款;这就是边商贸易的一个商品流通循环。

边商通常也通过参加榆林一年六次的骡马大会进行贸易。榆林城一年有六次骡马会,会期贸易活动十分频繁:“时间在每年农历正、二、五、七、九、十月,从十三日到十八日止(有时会延续到二十天左右)。……在大会期间,汉蒙人民及四方客商云集,特边是关中、河北、山西、河南等地来榆买马的客人很多。……在四月以前上会骆驼多,其他牲畜少;五、七、九月上会马匹多;十月上会牛多;……交易会中的畜产品主要由边商带回。”⑩具体转输过程为:“(边商在蒙地)大致在阴历正、二月收集各种皮张,赶清明节前运回榆林,三至五月收春毛、紫绒、牲畜,赶五月会运回榆林,六、七月收绵山羊、牛、马及各种皮张,赶七月会运回榆林,九月会运回马、牛、羊及皮张,并赶在冬至前赶回绵山羊(俗称冬羊),在年底运回皮张、秋毛、油(包括酥油)、粮食(包括糜子、熟米、麻籽)等,并运去果献(白面内包枣泥),换取羔苏(即羊羔)。”(11)清末,商人也将畜产品运往皮毛集中市镇如榆林的镇川、定边的安边、靖边的宁条梁、府谷麻地沟镇交易,转销于来自北方各地的商人。清末,资金较为雄厚的边商多在蒙地设有固定经营场所——羊场或在榆林设有商号,有自己的驼队或运输工具,收购和转销皮毛、日用百货,以赚取商品交换中皮毛、百货转销的双重利润。榆林中小边商通常在蒙地采用串户走旗贩卖的方式销售货物。边商还参加内蒙古的各个庙会来交易商品,“蒙旗各地向有各种庙会,如准格尔旗之桃林庙会,鄂托克旗之西台庙会”,(12)其中伊金霍洛会(即成吉思汗陵)是最大的庙会“(东胜县)郡王旗境内唉金合老地方,有元太祖墓。……每年阴历三月二十为开会之期,凡伊、乌两旗暨绥、山、陕等商货并云集于此,均在墓前交易,最为繁盛”(13)。蒙汉贸易中持久的购销双向赊欠贸易是榆林边商无奈而最现实可行的经营方式。这种经营方式既能维系持久的贸易活动,又可以在此基础上积累资金,是榆林边商能在清末民初崛起的一大因素。

① 《榆林边商的起源和发展》,《榆林文史资料》第3辑,第21—23页。

② 《陕行汇刊》第六卷。

③ 《榆林边商的起源和发展》,《榆林文史资料》第3辑,第22—23页。

④ 《榆林中医与其他民族医药交流的探讨》,《榆林文史资料》第9辑,第99页。

⑤ 民国《神木乡土志》卷三,《盐法》。

⑥ 神木县县志编纂委员会:《神木县志》,经济日报出版社1990年版,第58页。

⑦ 神木县县志编纂委员会:《神木县志》,经济日报出版社1990年版,第159页。

⑧ 《陕西省志》第六十五卷,《商贸》,西安出版社2002年版,第57页。

⑨ 府谷县志编纂委员会:《府谷县志》,陕西人民出版社1994年版,第413页。

⑩ 《解放前榆林商业概况》,《榆林文史资料》第3辑,第40页。

(11) 《榆林边商的起源和发展》,《榆林文史资料》第3辑,第21页。

(12) 《陕行汇刊》第六卷,第一期(1942年),《陕北抗战前后之商业》,第27—36页。

(13) 廖兆骏:《绥远志略》第七章,民国二十六年铅印本。