参考文献

第二节 明清时期甘肃山陕会馆的创立及其分布特点

一、明清时期山陕商人在甘肃的活动及会馆建设

在康熙八年(1669年)陕甘分省以前,陕甘一省,明代的陕西布政使司管辖包括甘肃在内的西北广大区域,明代有人写诗曰“大陇西来万岭横,秦亭何处但荒荆;汧西考牧方分土,陇右山川尽姓嬴。”①大致反映了这种历史状况。因此,甘肃作为陕西的一部分,是陕西商帮的发祥地之一,明代以来的陕帮商人,有许多就是甘肃人。如庆阳人高雄“正统间兄通贩淮盐”,王良“父靠远出商贩……遍历江淮,八十,不能归”。②阶州人王贤“家贫弃儒,商吴楚间,累致千金”。皋兰人曹佐与西安人张克量“求与公伙,两人经商数年,获得成功”③。黄珍“商游江南不归”④,最著名的为朝隆年间甘肃人穆士元,“原籍甘肃威武人,因办茶务居陕西泾阳之时多,我朝定鼎而后茶务繁兴,日无宁刻,为通行领袖数十年”⑤。而陕西商人又视赴兰州经商为本土营生,纷纷远上陇右,独立或与甘肃人合伙做生意,成为那时陕西商人经营的普遍现象,使陕西商人的足迹遍布了甘肃各地。如陕西蒲城人王洪绪,“向在肃州日新店开张杂货生理,领凉州陈成章,泾阳何兴邦本钱行运四九年,有店口牌甲可凭”。⑥陕西商人徐子建、师回与甘肃商人李步安、傅德和山西商人苳某合伙在肃凉两州做玉石生意,“将玉石运往苏州售卖”。咸阳人王才嘉靖年间“贩木陇右诸山间,不年,家日畜”。⑦韩城商人苏含章“幼服贾于西凉”。⑧三原商人马止用“贸易宁州”,⑨泾阳商人张少峰“与同里李扶荆贾于狄道”,⑩渭南商人权允清“先在甘肃庄浪县设有肆”(11)等,这些说明从明代以降,陕西商人在甘肃就有很强的实力。

入清后,平定西域,为了加强边疆建设,康熙八年(1669年)实行陕甘分省,遂使山陕商人在甘肃的贸易形势发生了新的变化。山西商人由于开辟了沿蒙古草原南端入新疆的新商路,主营南大路贸易,他们在沿丝绸之路入新疆的北大路贸易方面实力有所减弱,从而为陕西商人在甘肃的实力增长提供了难得的发展空间。使陕西商人改变了长期屈居山西商人之后的被动局面,取得了在甘肃与山西商人势均力敌的发展态势。对此《新疆商务志》有清晰的分析:“古城商务于新疆为中枢,南北商货悉自转输,……其东自嘉峪关趋哈密为一路,秦陇阗鄂豫蜀商人多出焉,其东北自归绥趋蒙古为一路,燕晋商人多出焉。”(12)同时,入清后,清政府改变了茶叶官营的“茶马交易”政策,实行“兰州道理”的商茶体制,使以主营黑砖茶为主的陕西茶商力量大增,陕西经营布匹、茶叶、皮革和烟草的商人成为贸易大帮,陕西商界当年流传的商谚“少不入川,老不入甘”就真实反映了这种状况,使得陇右商贸长期以来掌握在山西和陕西商人手中。陇人彭英甲在《陇右纪实录》中指出:甘人“家园株守,无百里负贩之人,所以省会及各属,凡商业稍有可观者,山陕人居多”。(13)近人刘向东亦指出:“自上世纪以来到本世纪30年代,在兰州经商的商人多非兰州本地人或甘肃人,相反多山、陕、平、津商贾。”(14)而对山陕西帮商人在甘肃的经营状况,近人萧梅性在《兰州商业调查》中则有真实记叙:“兰州商业金融之权,操于山陕津帮之手,各大行店,晋商称胜,钱庄药号,秦人居多……制造青条黄烟,陕甘两商,亦足齐驱。”(15)

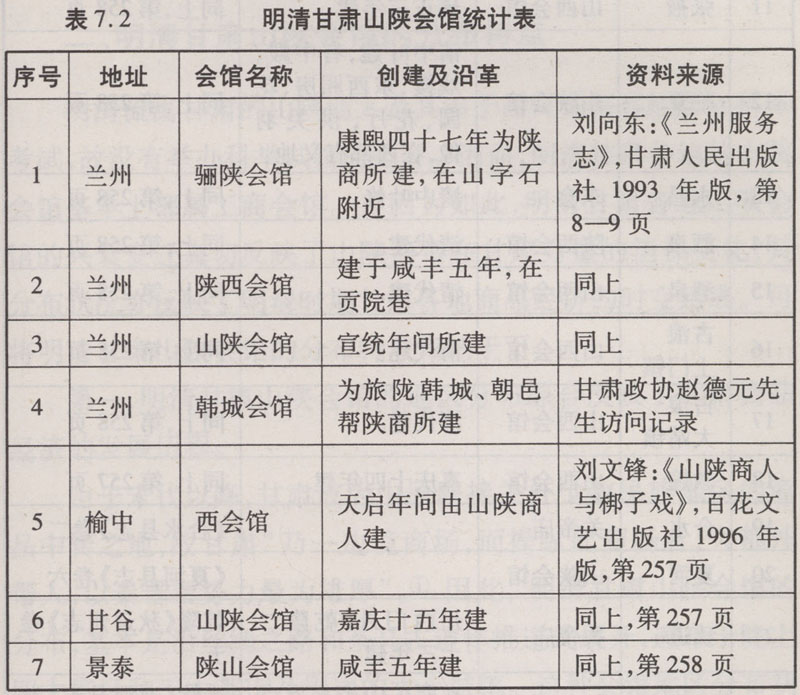

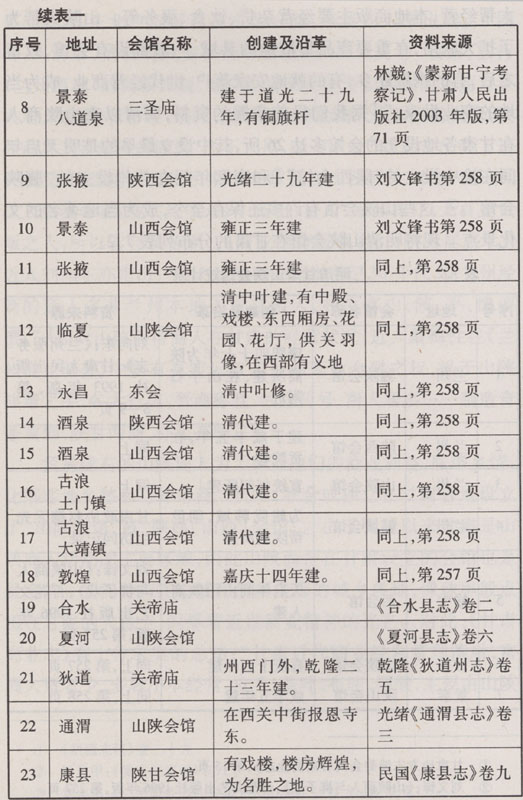

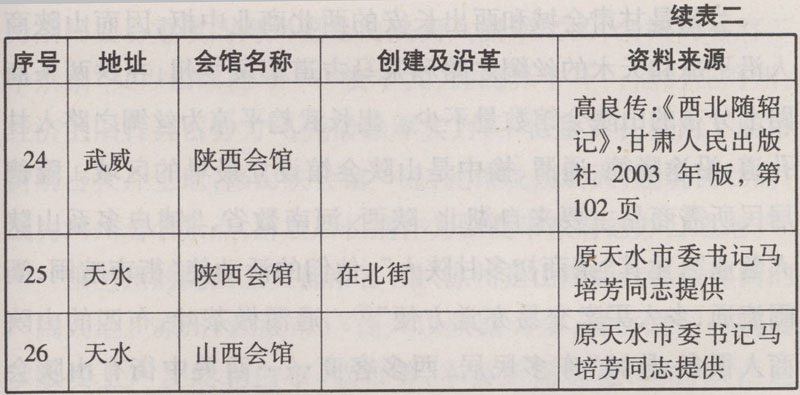

贸易陇右的山陕商人为了护卫他们的商业利益,联络乡情,化解客地乡愁和与外帮商人抗衡,联合或独立在甘肃各地设立了“山陕会馆”或“陕西(山西)会馆”。由于明清以来甘肃是山陕商人活动的主要区域,因此山陕商帮在甘肃设立的会馆也是最多的。它们分布在会城和河西走廊的城乡各地,像珠串般点缀在甘陇的大地上,闪烁着近世商业精神的光芒。对此,《甘肃商业志》有十分求实的总结:“甘肃近代商业经营管理落后,富商大贾者少,多属小本经营,皮毛、茶叶、布匹、绸缎,主要由山陕大帮经营,本地商贩主要经营杂货、饮食、服务等。山陕大帮为了扩大联络,在重要商品集散地的县城,一般都设有会馆,致富之后,有的携资还乡,有的就地安家落户,世代经营商业,成为当地的商业世家。”(16)据我们目前掌握的资料,明清以来山陕商人在甘肃各地设立的会馆多达26所,其中设立最早的是明天启年间在榆中设立的“陕西会馆”(17)和康熙年间在兰州设立的“骊陕会馆”。(18)这些山陕会馆有许多还保存至今,成为当地著名的文化景点。现将明清山陕会馆在甘肃的分布列表7.2:

二、明清甘肃山陕会馆的分布特点

明清流寓甘肃的山陕商人及其弟子因可寄籍客地参加科举考试,故没有举办科举试馆的必要。因而,明清甘肃各地的山陕会馆基本上都属工商会馆。正因为如此,明清甘肃各地山陕会馆的兴衰变迁真切反映了山陕商帮在甘肃力量的消长变化,其分布状况亦反映了明清时期甘肃各地商品经济的时空延展。可将明清甘肃山陕会馆的分布特点归纳于下:

第一,明清甘肃山陕会馆的地区分布综合反映了甘肃商品经济的发展历程。

由于宋代以降,甘肃成为中原联接关外少数民族地区的商品中转之地,故甘肃“乃一边境商场,而操纵此商场者,大都外帮人,以秦晋帮势力最为雄厚”。(19)因此,明清甘肃山陕会馆的分布,基本是沿丝绸之路和茶马古道作推进式展开,遍布于陇上四大富区和三大都市及周边的大小城镇。这种会馆地区分布状况反映了明清之际甘肃的商品经济和市场网络结构发展历程。

兰州是甘肃会城和西出长安的西北商业中枢,因而山陕商人沿平凉和天水的丝绸之路和茶马古道汇聚兰州,在这两条商路上分布的山陕会馆数量不少。出长武趋平凉为丝绸之路入甘孔道,沿途隆德、通渭、榆中是山陕会馆设立最早的区域。隆德居民所需商品主要来自湖北、陕西、河南数省,“铺户多系山陕人营业”,尤其“茶商初多甘陕人”,他们的活动使“街市喧闹,阛阓流通,乡人买卖交易亦觉方便”(20)。通渭做茶叶、布匹的山陕商人很多,县城“东多民居,西多客商……西关中街有山陕会馆”(21)。榆中更是兰州的门户,明天启元年(1621年)就有山陕客商集资修建的双层歇山式结构的“西会馆”(22)。出略阳入秦州(天水)是茶马古道入甘肃的主要通道,明代在河州(临夏市)设茶马司,“命秦陇商领茶引,采茶于汉,运之茶马司”(23),使这条商路上的两当、徽县、天水、甘谷、夏河、临夏遍布了山陕商人的足迹。两当僻离山林,城无列肆,秦晋外商“持布缕诸物叩门与乡人市……辄获大利以去”(24)。徽州“为水陆通道,商贸辐辏,故四民乐业,百务皆兴”(25)。天水更是“甘省东西衢地……商人以秦晋两帮为多”。(26)每年经凤翔发往天水的“运货骡马年约七八千头”(27)。为了存放货物,食宿打点,他们分别在天水修筑了“陕西会馆”和“山西会馆”,今日仍然保存完好,成为当地名胜。而作为茶马交易重镇的河州更是山陕商人麋聚之区,全城商号有二千余家“又以山陕商号……资本大,握商界牛耳”,他们在河州,经济上旧日甚占势力(28),凭借雄厚实力,不惜重资在城内下驴市街购占大片土地,修山陕会馆一处,此馆规模宏大,建筑甚壮丽,成为河州著名景点,解放后长期作为临夏市政府的办公之地。(29)

出兰州的陇西三大都市甘、肃、凉州是山陕商人纵横捭阖的广阔天地。凉州(武威市)“商人以陕籍为多,晋次之……陕商多贩卖土产及湖北白布、蓝布等,本县所需棉花,向持陕西运来”(30),市面繁盛,“各界假陕西会馆欢宴”(31)。张掖(甘州)为甘新两省之枢纽,甘省原料出产之地“市廛殷阗,人口稠密,商肆货柜横列门首”(32)。山陕商人于光绪年间筑有陕西会馆和山西会馆,现仍有遗址留存。肃州(酒泉市)为甘肃极西之锁钥,商贾往来,蔚成大观,为商品转运市场,“输入品由东大道来者,以陕西之大布及纸张为大宗……商人以晋人为多,秦人次之”(33),故建有山西和陕西会馆,成为秦晋商人的祀福之地。

山陕商人不仅在甘肃的兰州、临夏、秦州和甘州四大富区以及张掖、酒泉、武威三大都市的中级市场设有会馆,而且在这些中级市场的周边县、镇初级市场亦设有会馆,使山陕商人的足迹从陇上的通都大邑深入到穷乡僻壤。如凉州的古浪县“商民多陕晋人”,他们在古浪的土门和大靖镇就设有山陕会馆(34);康县南六十里带镇“其人半秦”,他们在带镇设有“陕甘会馆”,为该镇的名胜之区(35)。景泰县八道泉乡青城村“旧日为繁盛之站”,为“黄河边岸一市场也”,故而山陕商人在该地筑有“三圣庙”即山陕会馆,门前有铜旗杆岿然屹立(36)。

这种甘肃山陕会馆的分布状况,深刻反映了明清以来甘肃以兰州为中心市场,以平凉、天水、张掖、武威、酒泉为中级市场,以广大县镇集市为初级市场的市场网络结构。而这种市场网络结构本身是明清以来甘肃商品经济发展的历史产物。

第二,明清甘肃山陕会馆的区域分布反映了陇右山陕商人实力的消长变化。

工商会馆作为客籍商帮联乡谊、敬神庥、议商事、保商情的办公之地和标志性建筑,其业务开展和建筑规模、建筑风格都是本帮商人经济实力的集中展示和物象反映。在甘肃,山陕商人虽然相互联合修筑山陕合省会馆仍占主导地位,在26所会馆中“山陕会馆”命名的有9所,约占30%。但陕西商人在甘肃是在家门口做生意,占尽天时、地利、人和的优势,因此当他们与山西商人实力相当时,就会独立建筑会馆,使甘肃的山陕商人会馆呈现出聚散不定、分分合合的复杂局面,它深刻反映了山陕商帮在甘肃市场上既联合又竞争的矛盾关系。可以兰州陕商会馆的变化进行分析。明代至清初,由于陕商主要经营西北边关的“食盐开中”和兰州的“茶马交易”,在兰州有经济实力,故于康熙四十七年(1708年)在山字石设立“骊陕会馆”,调节陕商在陇上的活动。入嘉道后晋商实力增长,便联合陕商设立“山陕会馆”,咸丰五年(1855年)陕商实力大增,陕商又从山陕会馆中分离出来,在“贡院陆军巷设立陕西会馆”。同治年间后,陕商因家乡战乱而发展受挫,元气大伤,故于宣统年间又联合晋商设立“山陕会馆”(37)。这种分合聚散真实记录了晋陕两帮商人在甘肃市场上力量的迭兴盛衰。

山陕商帮在陇上会馆建设中的分合关系,在不同区域也有不同情况。在甘肃中级市场上,由于两帮实力旗鼓相当,故两帮以独立分设会馆为常见现象。如在酒泉“商人晋人为多,秦人次之”(38),因而他们在清中叶各自分别设立了本省会馆。在张掖,清初晋商力量盛,他们于雍正三年(1725年)设立“山西会馆”,同光后陕商力量突起,他们于光绪二十六年专门设立了“陕西会馆”。在天水也是两帮分立会馆。但在县、镇一级初级市场上两帮则表现出强烈的竞争态势,如武威“商人以陕籍为多”(39),故独有陕商设立“陕西会馆”的记载。在景泰县表现得更为典型。最初晋商势盛陕西势弱,故于雍正三年(1725年)设立会馆命其名为“山陕会馆”,入道咸后,陕商由弱转强,压倒晋商,便于咸丰五年(1855年)命名会馆为“陕山会馆”,清晰表现了“会馆而知春秋”的商业规律。

第三,明清甘肃“陕甘会馆”的设立,既表现了“陇商”的兴起,又表现了陕西商人的开放意识和本土化倾向。

在明代,甘肃商人曾是陕帮商人的重要组成部分。清康熙八年(1669年)陕甘分省,陇商开始作为一支重要的商业力量登上历史舞台。《新疆志稿·商务》说,入清后经营北路入疆贸易者,主要是“秦陇……商人多出焉。”(40)而且,进入清代后兰州水烟叶兴起,经营兰烟的“兰帮”商人掌握兰州水烟的半壁河山,故《兰州商业调查》中才说“制造青条黄烟,陕甘两商,亦足齐驱”(41)。入同光后,陕商因陕甘回民起义的打击力量受挫,陇商急起直追,《崇信县志》记载这种变化是“同光以后,节节进化,耕读外,多欲实业,往来岐凤,泾原不乏其人”(42),使陇商成为与晋陕大帮并驾齐驱的商业力量。有人记载说,陇上商帮力量的排序是“晋人为多,秦人次之,津人又次之,吐蕃又次之”(43)。

陇商兴起后,陕商为了与晋商竞争,往往联络陇商以壮大自己的力量,《新疆志稿·商务》中说,秦陇商人合作情形是:“秦陇之民,昔多贩运鸦片谋重利。近则此业甚微,转而积谷转输,贱籴贵粜,以取利,或资贷以征重息,或辇关中百货以应棉贩之求,号曰行栈,其民忍劳耐苦,不鄙贱作,故久恒致富。”(44)这种合作表现在会馆建设上就是两帮开始携手创建“陕甘会馆”。康县陕甘会馆是会馆建设史上富有典型性的一例。该会馆又称“关圣庙”,在县南六十里之带镇“院宇宽广,正庭有关帝圣君金像,右厢房为娘娘殿,左厢房为陕甘会馆,前有戏楼,楼宇辉煌,为带镇名胜之地”(45),充分表现了明清工商会馆“馆庙合一”的基本特点。后来他们又把这种合作推广到内地,这就是于光绪年间在开封设立的“山陕甘会馆”。

陕甘会馆的设立,既表现了陕西商人汇纳百川的开放性经营思想和竞争意识,又表现了陕西商人在甘肃的本土化过程。因为设立陕甘会馆,说明陕西商人开始将自己整体融入甘肃的社会氛围之中,形成对甘肃的文化心理认同,集中表现出明清甘肃客帮商人的本土化倾向。对此《敦煌县志》有总结性说明,“商贾先自山西、陕西贸易至此,遂亦渐入土著,置田起屋,均列户民。其原籍尚有家室者,每隔三、五年归省家属庐墓,其有力者,父母殁后,子孙们扶梓归里,亦不忘首丘之义耳”(46)。而这些正是明清商帮在流离客地置田起屋、修建会馆的初衷和本意。

① 杨恩:《秦亭》,《古今图书集成》卷一百零六,第29页。

② 《甘肃通志》卷三十八。

③ 康海:《康对山文集》卷四十二。

④ 马长寿:《陕西回民起义历史调查记录》,陕西人民出版社1989年版,第83页。

⑤ 《兰州府志》卷十。

⑥ 《史料旬刊》,1931年第28期。

⑦ 陈鸿杰:《咸阳碑石》,三秦出版社1997年版,第114页。

⑧ 《韩城县志》卷一。

⑨ 乾隆《三原县志》卷十。

⑩ 乾隆《狄道州志》卷七十二。

(11) 马长寿:《陕甘回民起义历史调查记录》,陕西人民出版社1989年版,第46页。

(12) 《新疆志稿》卷二十九。

(13) 彭英甲:《陇右纪实录》卷八。

(14) 刘向东:《兰州服务志》,甘肃人民出版社1991年,第12页。

(15) 萧梅性:《兰州商业调查》,第2页。

(16) 甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》,第15页。

(17) 刘文锋:《山陕商人与梆子戏》,百花文艺出版社1996年版,第257页。

(18) 刘向东:《兰州服务志》,甘肃人民出版社1993年版,第8页。

(19)刘文海:《西行闻见录》,甘肃人民出版社2003年,第38页。

(20) 康熙《隆德县志》卷二,《食货》。

(21) 光绪《通渭县志》卷三,《地域》。

(22) 刘文锋:《山陕商人与梆子戏》,百花文艺出版社1996年版,第257页。

(23) 光绪《洮州厅志》卷十六。

(24) 道光《两当县志》卷六,《风俗》。

(25) 嘉庆《徽州志》卷七,《风俗》。

(26) 《西北银行汇刊》第1期,第21—22页。

(27) 光绪《天水县志》卷八。

(28) 马鹤天:《甘青藏蒙考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第23页。

(29) 刘甫田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》第2辑,第37页。

(30) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第102页。

(31) 高良佐:《西北随轺记》,甘肃人民出版社2003年版,第102页。

(32) 高良佑:《西北随轺记》,甘肃人民出版社2003年版,第113—114页。

(33) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第119页。

(34) 刘文锋:《山陕商人与梆子戏》,百花文艺出版社1996年,第258页。

(35) 光绪《康县志》卷九。

(36) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第71页。

(37) 刘向东:《兰州服务志》,甘肃人民出版社1991年版,第9页。

(38) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第119页。

(39) 林競:《蒙新甘宁考察记},甘肃人民出版社2003年版,第102页。

(40) 民国《新疆志稿》卷二,《商务》。

(41) 萧梅性:《兰州商业调查》,甘肃人民出版社2003年版,第2页。

(42) 民国《重修崇信县志》卷一。

(43) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第119页。

(44) 民国《新疆志稿》卷五,《实业》。

(45) 光绪《康县志》卷九。

(46) 光绪《敦煌县志》卷七,《杂类志》。

在康熙八年(1669年)陕甘分省以前,陕甘一省,明代的陕西布政使司管辖包括甘肃在内的西北广大区域,明代有人写诗曰“大陇西来万岭横,秦亭何处但荒荆;汧西考牧方分土,陇右山川尽姓嬴。”①大致反映了这种历史状况。因此,甘肃作为陕西的一部分,是陕西商帮的发祥地之一,明代以来的陕帮商人,有许多就是甘肃人。如庆阳人高雄“正统间兄通贩淮盐”,王良“父靠远出商贩……遍历江淮,八十,不能归”。②阶州人王贤“家贫弃儒,商吴楚间,累致千金”。皋兰人曹佐与西安人张克量“求与公伙,两人经商数年,获得成功”③。黄珍“商游江南不归”④,最著名的为朝隆年间甘肃人穆士元,“原籍甘肃威武人,因办茶务居陕西泾阳之时多,我朝定鼎而后茶务繁兴,日无宁刻,为通行领袖数十年”⑤。而陕西商人又视赴兰州经商为本土营生,纷纷远上陇右,独立或与甘肃人合伙做生意,成为那时陕西商人经营的普遍现象,使陕西商人的足迹遍布了甘肃各地。如陕西蒲城人王洪绪,“向在肃州日新店开张杂货生理,领凉州陈成章,泾阳何兴邦本钱行运四九年,有店口牌甲可凭”。⑥陕西商人徐子建、师回与甘肃商人李步安、傅德和山西商人苳某合伙在肃凉两州做玉石生意,“将玉石运往苏州售卖”。咸阳人王才嘉靖年间“贩木陇右诸山间,不年,家日畜”。⑦韩城商人苏含章“幼服贾于西凉”。⑧三原商人马止用“贸易宁州”,⑨泾阳商人张少峰“与同里李扶荆贾于狄道”,⑩渭南商人权允清“先在甘肃庄浪县设有肆”(11)等,这些说明从明代以降,陕西商人在甘肃就有很强的实力。

入清后,平定西域,为了加强边疆建设,康熙八年(1669年)实行陕甘分省,遂使山陕商人在甘肃的贸易形势发生了新的变化。山西商人由于开辟了沿蒙古草原南端入新疆的新商路,主营南大路贸易,他们在沿丝绸之路入新疆的北大路贸易方面实力有所减弱,从而为陕西商人在甘肃的实力增长提供了难得的发展空间。使陕西商人改变了长期屈居山西商人之后的被动局面,取得了在甘肃与山西商人势均力敌的发展态势。对此《新疆商务志》有清晰的分析:“古城商务于新疆为中枢,南北商货悉自转输,……其东自嘉峪关趋哈密为一路,秦陇阗鄂豫蜀商人多出焉,其东北自归绥趋蒙古为一路,燕晋商人多出焉。”(12)同时,入清后,清政府改变了茶叶官营的“茶马交易”政策,实行“兰州道理”的商茶体制,使以主营黑砖茶为主的陕西茶商力量大增,陕西经营布匹、茶叶、皮革和烟草的商人成为贸易大帮,陕西商界当年流传的商谚“少不入川,老不入甘”就真实反映了这种状况,使得陇右商贸长期以来掌握在山西和陕西商人手中。陇人彭英甲在《陇右纪实录》中指出:甘人“家园株守,无百里负贩之人,所以省会及各属,凡商业稍有可观者,山陕人居多”。(13)近人刘向东亦指出:“自上世纪以来到本世纪30年代,在兰州经商的商人多非兰州本地人或甘肃人,相反多山、陕、平、津商贾。”(14)而对山陕西帮商人在甘肃的经营状况,近人萧梅性在《兰州商业调查》中则有真实记叙:“兰州商业金融之权,操于山陕津帮之手,各大行店,晋商称胜,钱庄药号,秦人居多……制造青条黄烟,陕甘两商,亦足齐驱。”(15)

贸易陇右的山陕商人为了护卫他们的商业利益,联络乡情,化解客地乡愁和与外帮商人抗衡,联合或独立在甘肃各地设立了“山陕会馆”或“陕西(山西)会馆”。由于明清以来甘肃是山陕商人活动的主要区域,因此山陕商帮在甘肃设立的会馆也是最多的。它们分布在会城和河西走廊的城乡各地,像珠串般点缀在甘陇的大地上,闪烁着近世商业精神的光芒。对此,《甘肃商业志》有十分求实的总结:“甘肃近代商业经营管理落后,富商大贾者少,多属小本经营,皮毛、茶叶、布匹、绸缎,主要由山陕大帮经营,本地商贩主要经营杂货、饮食、服务等。山陕大帮为了扩大联络,在重要商品集散地的县城,一般都设有会馆,致富之后,有的携资还乡,有的就地安家落户,世代经营商业,成为当地的商业世家。”(16)据我们目前掌握的资料,明清以来山陕商人在甘肃各地设立的会馆多达26所,其中设立最早的是明天启年间在榆中设立的“陕西会馆”(17)和康熙年间在兰州设立的“骊陕会馆”。(18)这些山陕会馆有许多还保存至今,成为当地著名的文化景点。现将明清山陕会馆在甘肃的分布列表7.2:

二、明清甘肃山陕会馆的分布特点

明清流寓甘肃的山陕商人及其弟子因可寄籍客地参加科举考试,故没有举办科举试馆的必要。因而,明清甘肃各地的山陕会馆基本上都属工商会馆。正因为如此,明清甘肃各地山陕会馆的兴衰变迁真切反映了山陕商帮在甘肃力量的消长变化,其分布状况亦反映了明清时期甘肃各地商品经济的时空延展。可将明清甘肃山陕会馆的分布特点归纳于下:

第一,明清甘肃山陕会馆的地区分布综合反映了甘肃商品经济的发展历程。

由于宋代以降,甘肃成为中原联接关外少数民族地区的商品中转之地,故甘肃“乃一边境商场,而操纵此商场者,大都外帮人,以秦晋帮势力最为雄厚”。(19)因此,明清甘肃山陕会馆的分布,基本是沿丝绸之路和茶马古道作推进式展开,遍布于陇上四大富区和三大都市及周边的大小城镇。这种会馆地区分布状况反映了明清之际甘肃的商品经济和市场网络结构发展历程。

兰州是甘肃会城和西出长安的西北商业中枢,因而山陕商人沿平凉和天水的丝绸之路和茶马古道汇聚兰州,在这两条商路上分布的山陕会馆数量不少。出长武趋平凉为丝绸之路入甘孔道,沿途隆德、通渭、榆中是山陕会馆设立最早的区域。隆德居民所需商品主要来自湖北、陕西、河南数省,“铺户多系山陕人营业”,尤其“茶商初多甘陕人”,他们的活动使“街市喧闹,阛阓流通,乡人买卖交易亦觉方便”(20)。通渭做茶叶、布匹的山陕商人很多,县城“东多民居,西多客商……西关中街有山陕会馆”(21)。榆中更是兰州的门户,明天启元年(1621年)就有山陕客商集资修建的双层歇山式结构的“西会馆”(22)。出略阳入秦州(天水)是茶马古道入甘肃的主要通道,明代在河州(临夏市)设茶马司,“命秦陇商领茶引,采茶于汉,运之茶马司”(23),使这条商路上的两当、徽县、天水、甘谷、夏河、临夏遍布了山陕商人的足迹。两当僻离山林,城无列肆,秦晋外商“持布缕诸物叩门与乡人市……辄获大利以去”(24)。徽州“为水陆通道,商贸辐辏,故四民乐业,百务皆兴”(25)。天水更是“甘省东西衢地……商人以秦晋两帮为多”。(26)每年经凤翔发往天水的“运货骡马年约七八千头”(27)。为了存放货物,食宿打点,他们分别在天水修筑了“陕西会馆”和“山西会馆”,今日仍然保存完好,成为当地名胜。而作为茶马交易重镇的河州更是山陕商人麋聚之区,全城商号有二千余家“又以山陕商号……资本大,握商界牛耳”,他们在河州,经济上旧日甚占势力(28),凭借雄厚实力,不惜重资在城内下驴市街购占大片土地,修山陕会馆一处,此馆规模宏大,建筑甚壮丽,成为河州著名景点,解放后长期作为临夏市政府的办公之地。(29)

出兰州的陇西三大都市甘、肃、凉州是山陕商人纵横捭阖的广阔天地。凉州(武威市)“商人以陕籍为多,晋次之……陕商多贩卖土产及湖北白布、蓝布等,本县所需棉花,向持陕西运来”(30),市面繁盛,“各界假陕西会馆欢宴”(31)。张掖(甘州)为甘新两省之枢纽,甘省原料出产之地“市廛殷阗,人口稠密,商肆货柜横列门首”(32)。山陕商人于光绪年间筑有陕西会馆和山西会馆,现仍有遗址留存。肃州(酒泉市)为甘肃极西之锁钥,商贾往来,蔚成大观,为商品转运市场,“输入品由东大道来者,以陕西之大布及纸张为大宗……商人以晋人为多,秦人次之”(33),故建有山西和陕西会馆,成为秦晋商人的祀福之地。

山陕商人不仅在甘肃的兰州、临夏、秦州和甘州四大富区以及张掖、酒泉、武威三大都市的中级市场设有会馆,而且在这些中级市场的周边县、镇初级市场亦设有会馆,使山陕商人的足迹从陇上的通都大邑深入到穷乡僻壤。如凉州的古浪县“商民多陕晋人”,他们在古浪的土门和大靖镇就设有山陕会馆(34);康县南六十里带镇“其人半秦”,他们在带镇设有“陕甘会馆”,为该镇的名胜之区(35)。景泰县八道泉乡青城村“旧日为繁盛之站”,为“黄河边岸一市场也”,故而山陕商人在该地筑有“三圣庙”即山陕会馆,门前有铜旗杆岿然屹立(36)。

这种甘肃山陕会馆的分布状况,深刻反映了明清以来甘肃以兰州为中心市场,以平凉、天水、张掖、武威、酒泉为中级市场,以广大县镇集市为初级市场的市场网络结构。而这种市场网络结构本身是明清以来甘肃商品经济发展的历史产物。

第二,明清甘肃山陕会馆的区域分布反映了陇右山陕商人实力的消长变化。

工商会馆作为客籍商帮联乡谊、敬神庥、议商事、保商情的办公之地和标志性建筑,其业务开展和建筑规模、建筑风格都是本帮商人经济实力的集中展示和物象反映。在甘肃,山陕商人虽然相互联合修筑山陕合省会馆仍占主导地位,在26所会馆中“山陕会馆”命名的有9所,约占30%。但陕西商人在甘肃是在家门口做生意,占尽天时、地利、人和的优势,因此当他们与山西商人实力相当时,就会独立建筑会馆,使甘肃的山陕商人会馆呈现出聚散不定、分分合合的复杂局面,它深刻反映了山陕商帮在甘肃市场上既联合又竞争的矛盾关系。可以兰州陕商会馆的变化进行分析。明代至清初,由于陕商主要经营西北边关的“食盐开中”和兰州的“茶马交易”,在兰州有经济实力,故于康熙四十七年(1708年)在山字石设立“骊陕会馆”,调节陕商在陇上的活动。入嘉道后晋商实力增长,便联合陕商设立“山陕会馆”,咸丰五年(1855年)陕商实力大增,陕商又从山陕会馆中分离出来,在“贡院陆军巷设立陕西会馆”。同治年间后,陕商因家乡战乱而发展受挫,元气大伤,故于宣统年间又联合晋商设立“山陕会馆”(37)。这种分合聚散真实记录了晋陕两帮商人在甘肃市场上力量的迭兴盛衰。

山陕商帮在陇上会馆建设中的分合关系,在不同区域也有不同情况。在甘肃中级市场上,由于两帮实力旗鼓相当,故两帮以独立分设会馆为常见现象。如在酒泉“商人晋人为多,秦人次之”(38),因而他们在清中叶各自分别设立了本省会馆。在张掖,清初晋商力量盛,他们于雍正三年(1725年)设立“山西会馆”,同光后陕商力量突起,他们于光绪二十六年专门设立了“陕西会馆”。在天水也是两帮分立会馆。但在县、镇一级初级市场上两帮则表现出强烈的竞争态势,如武威“商人以陕籍为多”(39),故独有陕商设立“陕西会馆”的记载。在景泰县表现得更为典型。最初晋商势盛陕西势弱,故于雍正三年(1725年)设立会馆命其名为“山陕会馆”,入道咸后,陕商由弱转强,压倒晋商,便于咸丰五年(1855年)命名会馆为“陕山会馆”,清晰表现了“会馆而知春秋”的商业规律。

第三,明清甘肃“陕甘会馆”的设立,既表现了“陇商”的兴起,又表现了陕西商人的开放意识和本土化倾向。

在明代,甘肃商人曾是陕帮商人的重要组成部分。清康熙八年(1669年)陕甘分省,陇商开始作为一支重要的商业力量登上历史舞台。《新疆志稿·商务》说,入清后经营北路入疆贸易者,主要是“秦陇……商人多出焉。”(40)而且,进入清代后兰州水烟叶兴起,经营兰烟的“兰帮”商人掌握兰州水烟的半壁河山,故《兰州商业调查》中才说“制造青条黄烟,陕甘两商,亦足齐驱”(41)。入同光后,陕商因陕甘回民起义的打击力量受挫,陇商急起直追,《崇信县志》记载这种变化是“同光以后,节节进化,耕读外,多欲实业,往来岐凤,泾原不乏其人”(42),使陇商成为与晋陕大帮并驾齐驱的商业力量。有人记载说,陇上商帮力量的排序是“晋人为多,秦人次之,津人又次之,吐蕃又次之”(43)。

陇商兴起后,陕商为了与晋商竞争,往往联络陇商以壮大自己的力量,《新疆志稿·商务》中说,秦陇商人合作情形是:“秦陇之民,昔多贩运鸦片谋重利。近则此业甚微,转而积谷转输,贱籴贵粜,以取利,或资贷以征重息,或辇关中百货以应棉贩之求,号曰行栈,其民忍劳耐苦,不鄙贱作,故久恒致富。”(44)这种合作表现在会馆建设上就是两帮开始携手创建“陕甘会馆”。康县陕甘会馆是会馆建设史上富有典型性的一例。该会馆又称“关圣庙”,在县南六十里之带镇“院宇宽广,正庭有关帝圣君金像,右厢房为娘娘殿,左厢房为陕甘会馆,前有戏楼,楼宇辉煌,为带镇名胜之地”(45),充分表现了明清工商会馆“馆庙合一”的基本特点。后来他们又把这种合作推广到内地,这就是于光绪年间在开封设立的“山陕甘会馆”。

陕甘会馆的设立,既表现了陕西商人汇纳百川的开放性经营思想和竞争意识,又表现了陕西商人在甘肃的本土化过程。因为设立陕甘会馆,说明陕西商人开始将自己整体融入甘肃的社会氛围之中,形成对甘肃的文化心理认同,集中表现出明清甘肃客帮商人的本土化倾向。对此《敦煌县志》有总结性说明,“商贾先自山西、陕西贸易至此,遂亦渐入土著,置田起屋,均列户民。其原籍尚有家室者,每隔三、五年归省家属庐墓,其有力者,父母殁后,子孙们扶梓归里,亦不忘首丘之义耳”(46)。而这些正是明清商帮在流离客地置田起屋、修建会馆的初衷和本意。

① 杨恩:《秦亭》,《古今图书集成》卷一百零六,第29页。

② 《甘肃通志》卷三十八。

③ 康海:《康对山文集》卷四十二。

④ 马长寿:《陕西回民起义历史调查记录》,陕西人民出版社1989年版,第83页。

⑤ 《兰州府志》卷十。

⑥ 《史料旬刊》,1931年第28期。

⑦ 陈鸿杰:《咸阳碑石》,三秦出版社1997年版,第114页。

⑧ 《韩城县志》卷一。

⑨ 乾隆《三原县志》卷十。

⑩ 乾隆《狄道州志》卷七十二。

(11) 马长寿:《陕甘回民起义历史调查记录》,陕西人民出版社1989年版,第46页。

(12) 《新疆志稿》卷二十九。

(13) 彭英甲:《陇右纪实录》卷八。

(14) 刘向东:《兰州服务志》,甘肃人民出版社1991年,第12页。

(15) 萧梅性:《兰州商业调查》,第2页。

(16) 甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》,第15页。

(17) 刘文锋:《山陕商人与梆子戏》,百花文艺出版社1996年版,第257页。

(18) 刘向东:《兰州服务志》,甘肃人民出版社1993年版,第8页。

(19)刘文海:《西行闻见录》,甘肃人民出版社2003年,第38页。

(20) 康熙《隆德县志》卷二,《食货》。

(21) 光绪《通渭县志》卷三,《地域》。

(22) 刘文锋:《山陕商人与梆子戏》,百花文艺出版社1996年版,第257页。

(23) 光绪《洮州厅志》卷十六。

(24) 道光《两当县志》卷六,《风俗》。

(25) 嘉庆《徽州志》卷七,《风俗》。

(26) 《西北银行汇刊》第1期,第21—22页。

(27) 光绪《天水县志》卷八。

(28) 马鹤天:《甘青藏蒙考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第23页。

(29) 刘甫田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》第2辑,第37页。

(30) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第102页。

(31) 高良佐:《西北随轺记》,甘肃人民出版社2003年版,第102页。

(32) 高良佑:《西北随轺记》,甘肃人民出版社2003年版,第113—114页。

(33) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第119页。

(34) 刘文锋:《山陕商人与梆子戏》,百花文艺出版社1996年,第258页。

(35) 光绪《康县志》卷九。

(36) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第71页。

(37) 刘向东:《兰州服务志》,甘肃人民出版社1991年版,第9页。

(38) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第119页。

(39) 林競:《蒙新甘宁考察记},甘肃人民出版社2003年版,第102页。

(40) 民国《新疆志稿》卷二,《商务》。

(41) 萧梅性:《兰州商业调查》,甘肃人民出版社2003年版,第2页。

(42) 民国《重修崇信县志》卷一。

(43) 林競:《蒙新甘宁考察记》,甘肃人民出版社2003年版,第119页。

(44) 民国《新疆志稿》卷五,《实业》。

(45) 光绪《康县志》卷九。

(46) 光绪《敦煌县志》卷七,《杂类志》。