参考文献

第一节 明清时期陕西山陕会馆的分布特点及其市场化因素

一、明清时期陕西山陕会馆的分布特点

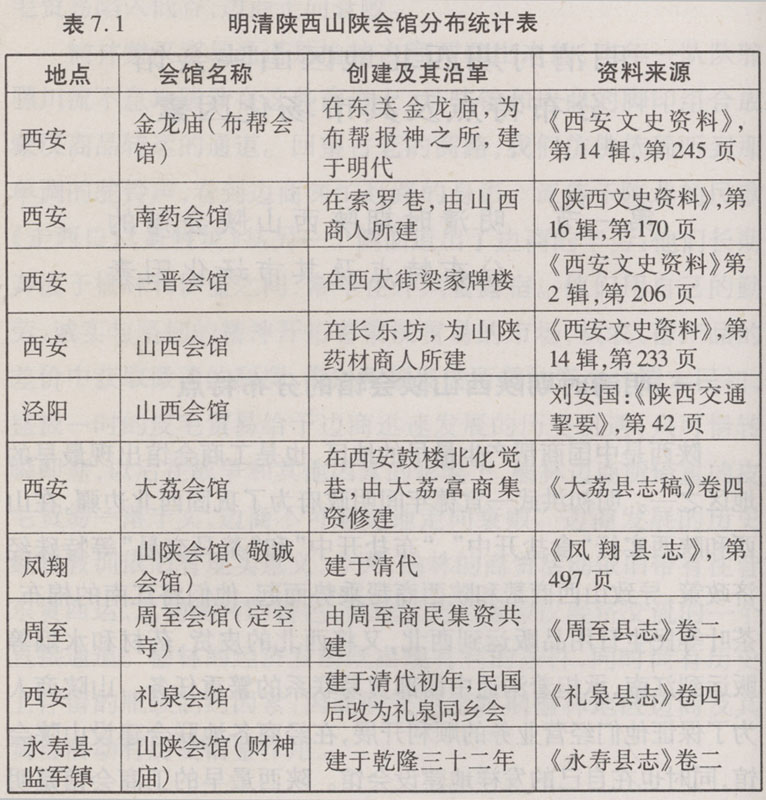

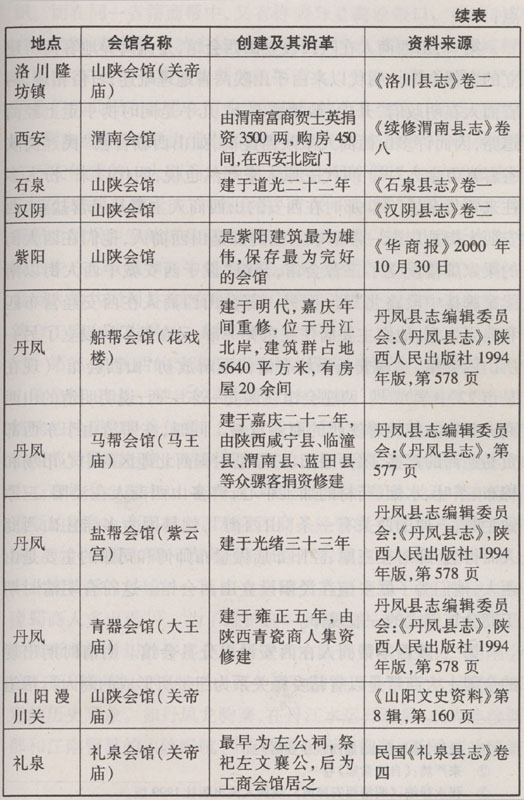

陕西是中国商帮产生最早的地区,也是工商会馆出现最早的地区之一。明初洪武一宣德年间明政府为了巩固西北边疆,在山西和陕西实行“食盐开中”、“布盐开中”和“茶马交易”等特殊经济政策,导致山西商帮和陕西商帮乘势而起,他们将江南的棉布、茶叶等民生日用品贩运到西北,又将西北的皮货、药材和水烟等贩运到江南,承担着沟通中西部贸易联系的繁重任务。山陕商人为了保证他们经营业务的顺利开展,在经商各地联合建设山陕会馆,同时也在自己的发祥地建设会馆。陕西最早的工商会馆是明代嘉靖年间的“金龙庙”,即陕西布帮会馆,在西安东关。据该馆《金龙庙碑》载,“金龙庙向为布帮东社报神之所……他们组织同庙会一样,是香长制,由行业中推出若干大户,轮流担任香长,香长是抱账匣子的,掌管本行业一切重要事务”。①说明西安在明代就建立有商业帮会的会馆组织。从那时起山陕商人在陕西建设会馆的活动一直连绵不断。就目前掌握的资料而言,从明末清初到民国末年,山陕商人在陕西建设的会馆一共有21所,分布在陕西的各个交通要道和贸易码头。其详情见表7.1:

如表所示,明清时期陕西山陕会馆的创建和分布有如下特点:

第一,山西商人在陕西设立山西会馆,是流寓异地客商所建立的客帮会馆。明代以来由于山陕两省地理毗连,习俗相近,两省商人在明政府“开中”政策感召下,几乎是同时携手走上经商道路,因而许多山西商人来陕西经商,如山西临晋县“民经商陕省者常万余人”②。明代三原人来严然也说,明代以来“汾人多往来贾货余邑”③。那时在西安的山西商人主要是经营盐业,西安西大街盐店街一带基本上住的都是山西商人,他们在西大街的梁家牌楼设立了三晋会馆,会馆“设于西安城中西大街以南梁家牌楼中段路北”④。而另一部分山西商人在西安经营布匹和典当生意,他们主要居住在东关一带,又在长乐坊设立了另一所山西会馆。“西安长乐坊有清代至解放初‘山西会馆’(现在是市22中学)”⑤。两座会馆在西安一东一西,说明明清的山西商人基本上控扼着陕西的商业贸易。同时,在明清由于东西部贸易通商的繁盛,陕西泾阳、三原是中国西北地区的中心市场和棉布、茶叶、水烟、药材的加工中心,许多山西商人在泾阳、三原做生意,三原的西关有一条“山西街”,就是因为多居住山西商人而得名,那时在三原、泾阳布店做量布师傅和司账的主要是山西人,他们为了联乡谊在泾阳设立山西会馆。这符合明清时期工商会馆创立的一般规律。

第二,陕西本帮商人在西安设立分县会馆。明清时期出现的全国十大商帮是以省籍乡缘关系为纽带所形成的商人行帮组织。而在同一省籍商帮中,又有许多分县商业帮口。明清时期产生的陕西商帮,它的主体由同州商人构成,同时包括韩城帮、泾阳帮、户县帮等其他州县的陕西商人。这些州县商帮为了捍卫他们的共同利益也在西安设立他们的分县会馆。如当时西安的“渭南会馆”就是由渭南西原富户贺士英家捐资3500两银子在西安修建的。大荔商人由富商潘胜臣等倡议在西安修建了“大荔会馆”。西安的“凤翔会馆”、“兴平会馆”、“富平会馆”等都是由旅居西安的该县商人捐资修建的。地方州县商人在作为政治中心的会城和作为经济中心的地县设立会馆,保护一州一县商人的共同利益,这在明清时代的其他省市是常见的现象,也符合工商会馆发展的一般规律。

第三,在陕西的交通枢纽和水陆码头,山陕商人则联合设立山陕会馆,这是一种比较奇特的历史现象。明清以来陕西具有特殊的地理和经济位置,上连甘陇,下接巴蜀,使陕西成为连接中西部贸易的枢纽。特别是陕西的三原、泾阳作为西部地区的中心市场和金融中心,在沟通中西部地区的贸易联系中有特别重要的地位。而那时山西和陕西商人经营的主要方向是西北市场,正如《新疆志稿·商务志》所言,“古城商务于新疆为中枢,南北商货悉自转输……其东自嘉峪关趋哈密为一路,秦陇湘鄂豫蜀商人多出焉”⑥。为了维护这一贸易的古老通道,山陕商人在陕西通往甘川的许多交通要道和水陆码头联合设立“山陕会馆”,而不是独立的设立“山西会馆”或“陕西会馆”,这是富有深意的历史现象。如丹凤龙驹寨,在丹江水运开通后,成为连接西部和江南贸易的入陕喉吭,“清乾隆后渐次恢复,至同光益臻繁盛,厘金岁入为全省之冠……商号有黄帮、关帮、西帮(山陕帮)、河南帮、本地帮等”⑦。各帮在龙驹寨设有十大会馆,十八座庙宇,其中最著名的是山陕商人联合设立的“船帮会馆”也叫“花戏楼”。该会馆据说设立于明代,第一次有记载的翻修是在嘉庆二十年(1815年),光绪十六年(1890年)再次重修,会馆有上殿、东西厢房和戏楼20多间,被称为龙驹寨十大会馆之首。该会馆戏楼匾额撰有“南秀北雄”四个大字,充分表现了龙驹寨作为中西部商品交流水陆码头的重要地位。陕西西部的凤翔,自古为关中货物集散转输之地,甘川物资由此分流。走甘陇则由宝鸡达秦州(天水)直驱皋兰(兰州),下四川则由宝鸡入益门,穿北栈道达于汉中,成为陕西连接川陇的“关西都会”。山陕商人在此经商贸易,“商贾中客民亦多,同光前唯晋商为最,同州人次之”⑧。县城东关“街市十数里,坐贾万余家”,他们联合在县城东关设有“山陕会馆”,也叫“敬诚会馆”。据该会馆《重修天圣观碑》记载,咸丰九年重修该会馆时捐资的山陕商号就有346家⑨。其中主要是运输业,咸丰五年(1854年)该地有过载行20家以上,最盛时发往秦州的“运货骡马年约七八千头”⑩。陕西连接甘肃的另一过载码头永寿县监军镇,是西安、三原到兰州第二天停歇打尖的必经之地,山陕商人于此经商贸易,联合建立了山陕会馆,称为“财神庙”。当地方志记载“财神庙,俱在县南40里监军镇,乾隆三十二年(1767年)山陕商民建会馆,遂次第经营诸神庙”(11)。在关中通往陕北的重要交通要道洛川隆坊镇,山陕商人亦建有山陕会馆,“关帝庙,隆坊镇山陕客商建”(12)。

第四,在清代陕南的经济新发展地区,山陕商人也联合设有山陕会馆。陕南的秦巴山区连绵800余里,物产丰盈。在明代为了防止农民起义,政府实行“禁革山场”的政策,清代雍正三年(1725年)为了安抚流亡,清政府“放垦秦巴”,使秦巴山区蕴藏的资源优势第一次被大规模地释放出来,陕南经济在清代呈现出跳跃式发展的态势。如汉中,清初粮食尚不够吃,“农一岁两获,无余粟”,康熙以来休养生息百余年,蔚为繁富之区,“农多饱暖,商裕货财,县境世家望族闾里之民,户口繁滋,极称盛焉”。(13)安康在明末尚是“人户萧条,路歧荒僻”,到清中叶已是“田亩膏腴,棉桑遍野,男耕女织,富加全境”,(14)每年仅粮食就剩余“三百万石之多”。(15)商州在明末还是“千里望苍茫”,到乾隆后已是“穷山深谷,皆闻鸡犬,老岩绝壑,亦长菽麦,高高下下,人尽务农……在上百度之有余,在下供应之不苦”。(16)在这些经济新发展地区,山陕商人成为经商贸易的主要力量,为了发展他们的商贸事业,对抗本地土著商人的侵扰,他们又联合设立了“山陕会馆”。在紫阳,从明代以来经营茶叶贸易的主要是山陕大帮,这些“山陕大帮为了扩大贸易,在重要商品集散地的县城,一般都设有会馆,致富之后有的携资还乡,有的就地安家落户,世代经营商业”(17)。如紫阳瓦房店,是紫阳茶主要产地之一,当时在瓦房店经营茶叶的山陕商人就有28家之多,他们联合建立的山陕会馆至今还保存完好,成为当地最著名的建筑,特别是山陕会馆戏楼旁边两株百年以上的桂花树,至今依然散发着幽香,向人们诉说着山陕商人的辉煌。(18)在川陕交通要道的石泉、汉阴等县,经营商业贸易的主要是山陕商人,正所谓“土著寥寥,四方商旅聚而成族”(19)。他们相继在当地建立了山陕会馆。如石泉“山陕会馆,在城北供关帝,道光二十二年建”(20)。汉阴“山陕会馆,山陕商人建”。(21)山阳县漫川关,是连接陕楚的贸易口岸之一,许多山陕商人在此经营转口贸易,当时山陕商人的商号有20多家,设立山陕会馆名为“关帝庙”,至今依然保持着历史原貌,成为当地著名的景点。(22)

第五,明清时期在陕西与山陕会馆并存的还有许多行业会馆。明清之际的工商会馆除了有商帮会馆外,由于专业化分工的发展,也产生了许多以行业命名的行业会馆。如西安索罗巷的“南药会馆”,是由东关广货街药材行、药铺、切药房子等商人修建,其中有戏楼,有看台,有廊坊,有大殿。(23)丹凤龙驹寨的“马帮会馆”是由嘉庆二十五年(1820年)陕西西安府咸宁县、临潼、渭南等县的众骡客捐资所建,有房舍23间之多。“青器会馆”,由山陕商帮经营青瓷器的商人捐资所建,建于雍正五年(1727年),是龙驹寨历史悠久的会馆之一(24)。

第六,明清时期陕西还出现了工商会馆史上并不多见的“私人会馆”。其代表是陕西渭南西原阳郭镇富商贺士英家所修建的“贺家会馆”。贺家明代以来在全省40多个州县设有当铺800余座,还有72家钱铺,几乎左右着陕西的金融,每年腊月各当铺、钱铺的掌柜要回贺家向财东汇报情况,于是贺士英在他们家的贺家凹村修建了贺家会馆。每一个当铺掌柜住一间房子,还专门设有账房进行管理。

综观明清陕西山陕会馆的创建及分布,给人非常深刻的印象。

首先,它展现了明清工商会馆林林总总的全景式历史画卷。由于明清的陕西是连接中西部地区的桥头堡和枢纽,也是山陕商人经商贸易的主要发源地和根据地。他们为了促进自己的经贸事业,在经商各地建立各种形式的会馆,既有流寓异地的客帮商人所建立的省际会馆,如山西商人在西安和泾阳所建立的“山西会馆”;又有同籍商人不同州县商业帮口,在省城和中心市场所设立的分县会馆,如渭南商人在西安设立的“渭南会馆”,大荔商人在西安设立的“大荔会馆”等;还有在陕西的各个交通要道和通商码头由山陕商人联合建立的“山陕会馆”;不仅有山陕商帮在各地所设立的商帮会馆,还有因专业化分工的发展超越行帮地域性而产生的各种行业会馆;不仅有合帮商人设立的联省会馆,如山陕会馆,而且有个别商人设立的私人会馆。明清以来,工商会馆发展史上的各种形式的会馆都可以在陕西找到它的历史原型,充分证明陕西是明清中国商帮的历史发祥地之一和会馆建设较早的地区之一。

其次,山陕商人在陕西交通要道和水陆码头没有设立独立的分省会馆,而是设立联省的“山陕会馆”。这说明明清时代经营西部商贸、沟通中西部地区的经济联系是山陕商人的共同事业,他们的利益趋同,客帮和本帮之间没有根本矛盾,所以才设立联省会馆,以保障他们经营西部贸易共同事业的发展。同时也说明,明清时期山陕商人共同关注的是广阔的西部市场,他们仅仅把陕西作为通向西部的枢纽和桥头堡,因而没有必要在陕西进行内耗性的竞争,而是携起手来一致对外,以改变自己以中小资本为主的弱势,壮大经营西部的经济力量。而且会馆命名为“山陕会馆”,也表现了陕西商人配合山西商人的积极谦和的姿态。这在中国工商会馆发展史上应当说是一种很奇特的现象。

二、明清陕西山陕会馆的市场化因素

按照吴承明先生的观点,中国明清之际最大的变化就是“有了现代化的因子或萌芽。标志是大商帮的兴起”(25)。那么,对山陕商帮和山陕会馆的研究就必须在明清现代化的因子或萌芽的框架下进行讨论,由此可以得出明清以来陕西的山陕会馆已含有市场化因素的结论。具体表现在:

第一,明清以来陕西的山陕会馆推动了陕西市镇经济的发展。工商会馆是同籍商人以乡缘关系为纽带所形成的行帮办事机构,工商会馆的设立表现了同籍商人在某一地区的聚集,他们的活动就会有力地推动该地商品经济的发展。如丹凤龙驹寨原先仅仅是一个小山村,到明末清初由于山陕商人以这里为码头转移南北商品,遂使龙驹寨成为南北商品的贸易码头,经济获得迅速发展,“龙驹一寨,康衢数里,巨屋千家。鸡鸣多未寝之人,午夜有可求之市”,“河岸帆樯林立,脚子班往来如织,西北两路驮骡每日络绎不绝”(26)。成为陕西著名市镇,有“小武汉”的美誉。通往甘肃的要道永寿县监军镇也是由于山陕商人的大量聚集,而成为陕西北五县的著名城镇,其县志曰:“永民土著者少,大半皆甘肃、山西诸外省人侨寓入籍,而山西人尤多。”(27)由于他们的活动使监军镇成为陕西西部著名的粮食市场,几乎天天有集,俗称“百日集”。而且镇内的酿酒业也很发达,有许多酿酒作坊,“每家酒坊有牲畜八九十头,石磨数盘,每窖酿酒200斤,销咸阳,全年出酒5000石”(28)。成为陕西著名的白酒产地。凤翔城关镇由于大量山陕商民在那里从事商业贸易,咸丰年间就有各种商号500余户,仅肉铺就有十余家,日销猪羊肉数千斤,商民中有“日销三十猪,百羊百石粮”之说,足见商业之繁荣,该镇的“准提庵银子市”是陕川的著名金融市场,每日交易白银五六万两,被称为“银凤翔”(29)。山阳县的漫川关原本是小山村,明清以来由于金钱河流经湖北,使该镇成为秦楚贸易码头,“商贾往来十分频繁,当时仅山陕商人的字号就有120家,每日有上百只船穿梭往来,水码头白天人流济济,夜间灯火通明,汉码头每日有数十骡帮马队运送货物,商摊、货栈由镇头排到镇尾,‘山陕会馆’等诸多会馆就应运而生”(30)。

第二,推动了陕西明清以来市场化因素的增长。明清陕西的工商会馆本身是行帮的管理组织,它具有代替官府行使工商管理的职能,山陕会馆每年定期要举行庙会活动,无非敬神,演戏,吃饭。每次敬神演戏之前,要由会长(会首)进行训话,正如齐如山先生所描写的那样:“工商各行都有行会。有些小行会,也是有写在纸上的章程。可是哪一行都有它的行规,而且是人人知道的;每年开会总是要演戏以敬祖宗。开戏前先开会,会长登台问大家,我们会员来齐了没有?大家说来齐了。会长说凡犯行规的人都是‘混账王八蛋’,随后说:开戏开戏。他开会说话只此一句话,惩罚的条件就此一种,就是骂一句‘混账王八蛋’,就够了,就没人敢犯行规。”(31)这种会馆活动本身含有市场化管理的因素。如西安的金龙庙布帮会馆,每年二月八日过会,过会的活动就是敬神演戏,过会时由商号自愿出香钱,一串至三五百串不等。(32)同时,明清时期的陕西山陕会馆一般都祭祀关公,这不仅因为关公是财神爷,还因为关公是陕西和山西商人的乡土神,所以山陕会馆一般称之为“关帝庙”。每年关帝诞辰或过年过节都要举办庙会,人们逛庙会的时候常常会随之购买东西,从而使山陕会馆又成为当地定期的集市,具有配置农村资源的经济功能。如周至关帝庙,在县东门北边,明正德年间毁于火,乾隆四十年(1775年)知县徐作梅率绅士商民捐修为会馆,每年阴历五月十三关帝诞辰日举办大型庙会活动,塞外外商云集,交易量很大。(33)西安长乐坊山西会馆,敬的关圣帝,盖得相当壮观,临街就是戏楼,每年关帝诞辰城内不少剧院借会馆戏楼演戏,大商小贩云集,成为当地有名的社区经贸活动中心。

第三,对推动明清陕西商品经济的发展起到了历史性的作用。明清的山陕商人是沟通东西部贸易通商的主体商帮。他们以陕西为根据地奔走于江南塞北之间,把大量江南的布匹、茶叶、日用百货贩运到西北各地,又将西北各地的皮革、药材、烟草贩运到江南各地,使得陕西的泾阳、三原成为西部布匹、茶叶、皮革、水烟的加工中心和西北地区的金融中心市场,每月二十八日商家的“走标”之期,从西北流向三原的白银不下二三千万两,使泾阳、三原成为陕西有名的壮县,当时流传的一句歌谣说:“宁要三原不要西安”,就真实反映了这种历史状况。同时,随着陕南经济的发展,山陕商人又携手驰骋于秦巴山区,他们在秦巴山区各县从商贸易,建立会馆,对推动陕南地区经济的发展做出了不可磨灭的贡献。明清以来在紫阳茶区从事茶叶贸易的主要是山陕大帮,他们在紫阳的瓦房店、任店、宦姑滩等茶叶主要产区设立茶店,贩运茶叶,经洋县茶镇转运到汉中,洋县的茶镇便因此而得名。在安康从事经销构穰和生漆贸易的主要是山陕商人,《旬阳县志》记载,明清在旬阳“货穰者,多系三晋安(康)同(州)人,列廛而居”。(34)旬阳之贸易重镇蜀河,为安康商务精华,有各省会馆,住户六百余,大小山陕商人四十余户,为旬阳山货上船市场,其商品经济的发展程度远在县城之上。

① 西安工商史料整理组:《解放前西安商会、同业公会情况》,《西安文史资料》第14辑,第57页。

② 民国《临晋县志》卷四,《生业略》。

③ 来严然:《自喻堂集》卷一。

④ 张永禄编:《明清西安辞典》,陕西人民出版社1999版。

⑤ 田克恭:《西安城外的四关》,《西安文史资料》第2辑,第206页。

⑥ 钟墉:《新疆志稿》卷二十九,《商务志》。

⑦ 民国《续修商志稿》卷八,《交通》。

⑧ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十五。

⑨ 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第497页。

⑩ 民国《天水县志》卷八。

(11) 光绪《永寿县志》卷二,《古迹·寺庙》。

(12) 嘉庆《中部县志》卷二,《祀典志·庙宇》。

(13) 光绪《城固乡土志》,《户口》。

(14) 咸丰《安康县志》卷十,《建置》。

(15) 咸丰《安康县志》卷十。

(16) 民国《续修商志稿》卷八,《交通》。

(17) 甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》,甘肃人民出版社1993版,第15页。

(18) 龙天:《会馆遗韵》,《华商报》2000年10月30日。

(19) 道光《石泉县志》卷一,《地理志·风俗》。

(20) 道光《石泉县志》卷一,《祠祀志》。

(21) 嘉庆《汉阴县志》卷二,《建置》。

(22) 徐彪:《武昌馆》,《山阳文史资料》第8辑,第160页。

(23) 郭敬仪:《旧社会西安东关商业掠影》,《陕西文史资料选辑》第16辑,第17页。

(24) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994版.第578页。

(25) 吴承明:《从传统经济到现代经济的转变》,载《中国经济史研究》2003年第1期。

(26) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(27) 光绪《永寿县志》卷四,《风俗》。

(28) 《陕行汇刊》第4期,第10页。

(29) 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第497页。

(30) 吴承明:《从传统经济到现代经济的转变》,《中国经济史研究》2003年第1期。

(31) 齐如山:《齐如山回忆录》,宝文堂文店1989年版,第199页。

(32) 西安工商史料整理组:《解放前西安商会、同业公会情况》,《西安文史资料》第14辑。

(33) 民国《周至县志》卷二,《建置·祠祀》。

(34) 乾隆《旬阳县志》卷四,《物产》。

陕西是中国商帮产生最早的地区,也是工商会馆出现最早的地区之一。明初洪武一宣德年间明政府为了巩固西北边疆,在山西和陕西实行“食盐开中”、“布盐开中”和“茶马交易”等特殊经济政策,导致山西商帮和陕西商帮乘势而起,他们将江南的棉布、茶叶等民生日用品贩运到西北,又将西北的皮货、药材和水烟等贩运到江南,承担着沟通中西部贸易联系的繁重任务。山陕商人为了保证他们经营业务的顺利开展,在经商各地联合建设山陕会馆,同时也在自己的发祥地建设会馆。陕西最早的工商会馆是明代嘉靖年间的“金龙庙”,即陕西布帮会馆,在西安东关。据该馆《金龙庙碑》载,“金龙庙向为布帮东社报神之所……他们组织同庙会一样,是香长制,由行业中推出若干大户,轮流担任香长,香长是抱账匣子的,掌管本行业一切重要事务”。①说明西安在明代就建立有商业帮会的会馆组织。从那时起山陕商人在陕西建设会馆的活动一直连绵不断。就目前掌握的资料而言,从明末清初到民国末年,山陕商人在陕西建设的会馆一共有21所,分布在陕西的各个交通要道和贸易码头。其详情见表7.1:

如表所示,明清时期陕西山陕会馆的创建和分布有如下特点:

第一,山西商人在陕西设立山西会馆,是流寓异地客商所建立的客帮会馆。明代以来由于山陕两省地理毗连,习俗相近,两省商人在明政府“开中”政策感召下,几乎是同时携手走上经商道路,因而许多山西商人来陕西经商,如山西临晋县“民经商陕省者常万余人”②。明代三原人来严然也说,明代以来“汾人多往来贾货余邑”③。那时在西安的山西商人主要是经营盐业,西安西大街盐店街一带基本上住的都是山西商人,他们在西大街的梁家牌楼设立了三晋会馆,会馆“设于西安城中西大街以南梁家牌楼中段路北”④。而另一部分山西商人在西安经营布匹和典当生意,他们主要居住在东关一带,又在长乐坊设立了另一所山西会馆。“西安长乐坊有清代至解放初‘山西会馆’(现在是市22中学)”⑤。两座会馆在西安一东一西,说明明清的山西商人基本上控扼着陕西的商业贸易。同时,在明清由于东西部贸易通商的繁盛,陕西泾阳、三原是中国西北地区的中心市场和棉布、茶叶、水烟、药材的加工中心,许多山西商人在泾阳、三原做生意,三原的西关有一条“山西街”,就是因为多居住山西商人而得名,那时在三原、泾阳布店做量布师傅和司账的主要是山西人,他们为了联乡谊在泾阳设立山西会馆。这符合明清时期工商会馆创立的一般规律。

第二,陕西本帮商人在西安设立分县会馆。明清时期出现的全国十大商帮是以省籍乡缘关系为纽带所形成的商人行帮组织。而在同一省籍商帮中,又有许多分县商业帮口。明清时期产生的陕西商帮,它的主体由同州商人构成,同时包括韩城帮、泾阳帮、户县帮等其他州县的陕西商人。这些州县商帮为了捍卫他们的共同利益也在西安设立他们的分县会馆。如当时西安的“渭南会馆”就是由渭南西原富户贺士英家捐资3500两银子在西安修建的。大荔商人由富商潘胜臣等倡议在西安修建了“大荔会馆”。西安的“凤翔会馆”、“兴平会馆”、“富平会馆”等都是由旅居西安的该县商人捐资修建的。地方州县商人在作为政治中心的会城和作为经济中心的地县设立会馆,保护一州一县商人的共同利益,这在明清时代的其他省市是常见的现象,也符合工商会馆发展的一般规律。

第三,在陕西的交通枢纽和水陆码头,山陕商人则联合设立山陕会馆,这是一种比较奇特的历史现象。明清以来陕西具有特殊的地理和经济位置,上连甘陇,下接巴蜀,使陕西成为连接中西部贸易的枢纽。特别是陕西的三原、泾阳作为西部地区的中心市场和金融中心,在沟通中西部地区的贸易联系中有特别重要的地位。而那时山西和陕西商人经营的主要方向是西北市场,正如《新疆志稿·商务志》所言,“古城商务于新疆为中枢,南北商货悉自转输……其东自嘉峪关趋哈密为一路,秦陇湘鄂豫蜀商人多出焉”⑥。为了维护这一贸易的古老通道,山陕商人在陕西通往甘川的许多交通要道和水陆码头联合设立“山陕会馆”,而不是独立的设立“山西会馆”或“陕西会馆”,这是富有深意的历史现象。如丹凤龙驹寨,在丹江水运开通后,成为连接西部和江南贸易的入陕喉吭,“清乾隆后渐次恢复,至同光益臻繁盛,厘金岁入为全省之冠……商号有黄帮、关帮、西帮(山陕帮)、河南帮、本地帮等”⑦。各帮在龙驹寨设有十大会馆,十八座庙宇,其中最著名的是山陕商人联合设立的“船帮会馆”也叫“花戏楼”。该会馆据说设立于明代,第一次有记载的翻修是在嘉庆二十年(1815年),光绪十六年(1890年)再次重修,会馆有上殿、东西厢房和戏楼20多间,被称为龙驹寨十大会馆之首。该会馆戏楼匾额撰有“南秀北雄”四个大字,充分表现了龙驹寨作为中西部商品交流水陆码头的重要地位。陕西西部的凤翔,自古为关中货物集散转输之地,甘川物资由此分流。走甘陇则由宝鸡达秦州(天水)直驱皋兰(兰州),下四川则由宝鸡入益门,穿北栈道达于汉中,成为陕西连接川陇的“关西都会”。山陕商人在此经商贸易,“商贾中客民亦多,同光前唯晋商为最,同州人次之”⑧。县城东关“街市十数里,坐贾万余家”,他们联合在县城东关设有“山陕会馆”,也叫“敬诚会馆”。据该会馆《重修天圣观碑》记载,咸丰九年重修该会馆时捐资的山陕商号就有346家⑨。其中主要是运输业,咸丰五年(1854年)该地有过载行20家以上,最盛时发往秦州的“运货骡马年约七八千头”⑩。陕西连接甘肃的另一过载码头永寿县监军镇,是西安、三原到兰州第二天停歇打尖的必经之地,山陕商人于此经商贸易,联合建立了山陕会馆,称为“财神庙”。当地方志记载“财神庙,俱在县南40里监军镇,乾隆三十二年(1767年)山陕商民建会馆,遂次第经营诸神庙”(11)。在关中通往陕北的重要交通要道洛川隆坊镇,山陕商人亦建有山陕会馆,“关帝庙,隆坊镇山陕客商建”(12)。

第四,在清代陕南的经济新发展地区,山陕商人也联合设有山陕会馆。陕南的秦巴山区连绵800余里,物产丰盈。在明代为了防止农民起义,政府实行“禁革山场”的政策,清代雍正三年(1725年)为了安抚流亡,清政府“放垦秦巴”,使秦巴山区蕴藏的资源优势第一次被大规模地释放出来,陕南经济在清代呈现出跳跃式发展的态势。如汉中,清初粮食尚不够吃,“农一岁两获,无余粟”,康熙以来休养生息百余年,蔚为繁富之区,“农多饱暖,商裕货财,县境世家望族闾里之民,户口繁滋,极称盛焉”。(13)安康在明末尚是“人户萧条,路歧荒僻”,到清中叶已是“田亩膏腴,棉桑遍野,男耕女织,富加全境”,(14)每年仅粮食就剩余“三百万石之多”。(15)商州在明末还是“千里望苍茫”,到乾隆后已是“穷山深谷,皆闻鸡犬,老岩绝壑,亦长菽麦,高高下下,人尽务农……在上百度之有余,在下供应之不苦”。(16)在这些经济新发展地区,山陕商人成为经商贸易的主要力量,为了发展他们的商贸事业,对抗本地土著商人的侵扰,他们又联合设立了“山陕会馆”。在紫阳,从明代以来经营茶叶贸易的主要是山陕大帮,这些“山陕大帮为了扩大贸易,在重要商品集散地的县城,一般都设有会馆,致富之后有的携资还乡,有的就地安家落户,世代经营商业”(17)。如紫阳瓦房店,是紫阳茶主要产地之一,当时在瓦房店经营茶叶的山陕商人就有28家之多,他们联合建立的山陕会馆至今还保存完好,成为当地最著名的建筑,特别是山陕会馆戏楼旁边两株百年以上的桂花树,至今依然散发着幽香,向人们诉说着山陕商人的辉煌。(18)在川陕交通要道的石泉、汉阴等县,经营商业贸易的主要是山陕商人,正所谓“土著寥寥,四方商旅聚而成族”(19)。他们相继在当地建立了山陕会馆。如石泉“山陕会馆,在城北供关帝,道光二十二年建”(20)。汉阴“山陕会馆,山陕商人建”。(21)山阳县漫川关,是连接陕楚的贸易口岸之一,许多山陕商人在此经营转口贸易,当时山陕商人的商号有20多家,设立山陕会馆名为“关帝庙”,至今依然保持着历史原貌,成为当地著名的景点。(22)

第五,明清时期在陕西与山陕会馆并存的还有许多行业会馆。明清之际的工商会馆除了有商帮会馆外,由于专业化分工的发展,也产生了许多以行业命名的行业会馆。如西安索罗巷的“南药会馆”,是由东关广货街药材行、药铺、切药房子等商人修建,其中有戏楼,有看台,有廊坊,有大殿。(23)丹凤龙驹寨的“马帮会馆”是由嘉庆二十五年(1820年)陕西西安府咸宁县、临潼、渭南等县的众骡客捐资所建,有房舍23间之多。“青器会馆”,由山陕商帮经营青瓷器的商人捐资所建,建于雍正五年(1727年),是龙驹寨历史悠久的会馆之一(24)。

第六,明清时期陕西还出现了工商会馆史上并不多见的“私人会馆”。其代表是陕西渭南西原阳郭镇富商贺士英家所修建的“贺家会馆”。贺家明代以来在全省40多个州县设有当铺800余座,还有72家钱铺,几乎左右着陕西的金融,每年腊月各当铺、钱铺的掌柜要回贺家向财东汇报情况,于是贺士英在他们家的贺家凹村修建了贺家会馆。每一个当铺掌柜住一间房子,还专门设有账房进行管理。

综观明清陕西山陕会馆的创建及分布,给人非常深刻的印象。

首先,它展现了明清工商会馆林林总总的全景式历史画卷。由于明清的陕西是连接中西部地区的桥头堡和枢纽,也是山陕商人经商贸易的主要发源地和根据地。他们为了促进自己的经贸事业,在经商各地建立各种形式的会馆,既有流寓异地的客帮商人所建立的省际会馆,如山西商人在西安和泾阳所建立的“山西会馆”;又有同籍商人不同州县商业帮口,在省城和中心市场所设立的分县会馆,如渭南商人在西安设立的“渭南会馆”,大荔商人在西安设立的“大荔会馆”等;还有在陕西的各个交通要道和通商码头由山陕商人联合建立的“山陕会馆”;不仅有山陕商帮在各地所设立的商帮会馆,还有因专业化分工的发展超越行帮地域性而产生的各种行业会馆;不仅有合帮商人设立的联省会馆,如山陕会馆,而且有个别商人设立的私人会馆。明清以来,工商会馆发展史上的各种形式的会馆都可以在陕西找到它的历史原型,充分证明陕西是明清中国商帮的历史发祥地之一和会馆建设较早的地区之一。

其次,山陕商人在陕西交通要道和水陆码头没有设立独立的分省会馆,而是设立联省的“山陕会馆”。这说明明清时代经营西部商贸、沟通中西部地区的经济联系是山陕商人的共同事业,他们的利益趋同,客帮和本帮之间没有根本矛盾,所以才设立联省会馆,以保障他们经营西部贸易共同事业的发展。同时也说明,明清时期山陕商人共同关注的是广阔的西部市场,他们仅仅把陕西作为通向西部的枢纽和桥头堡,因而没有必要在陕西进行内耗性的竞争,而是携起手来一致对外,以改变自己以中小资本为主的弱势,壮大经营西部的经济力量。而且会馆命名为“山陕会馆”,也表现了陕西商人配合山西商人的积极谦和的姿态。这在中国工商会馆发展史上应当说是一种很奇特的现象。

二、明清陕西山陕会馆的市场化因素

按照吴承明先生的观点,中国明清之际最大的变化就是“有了现代化的因子或萌芽。标志是大商帮的兴起”(25)。那么,对山陕商帮和山陕会馆的研究就必须在明清现代化的因子或萌芽的框架下进行讨论,由此可以得出明清以来陕西的山陕会馆已含有市场化因素的结论。具体表现在:

第一,明清以来陕西的山陕会馆推动了陕西市镇经济的发展。工商会馆是同籍商人以乡缘关系为纽带所形成的行帮办事机构,工商会馆的设立表现了同籍商人在某一地区的聚集,他们的活动就会有力地推动该地商品经济的发展。如丹凤龙驹寨原先仅仅是一个小山村,到明末清初由于山陕商人以这里为码头转移南北商品,遂使龙驹寨成为南北商品的贸易码头,经济获得迅速发展,“龙驹一寨,康衢数里,巨屋千家。鸡鸣多未寝之人,午夜有可求之市”,“河岸帆樯林立,脚子班往来如织,西北两路驮骡每日络绎不绝”(26)。成为陕西著名市镇,有“小武汉”的美誉。通往甘肃的要道永寿县监军镇也是由于山陕商人的大量聚集,而成为陕西北五县的著名城镇,其县志曰:“永民土著者少,大半皆甘肃、山西诸外省人侨寓入籍,而山西人尤多。”(27)由于他们的活动使监军镇成为陕西西部著名的粮食市场,几乎天天有集,俗称“百日集”。而且镇内的酿酒业也很发达,有许多酿酒作坊,“每家酒坊有牲畜八九十头,石磨数盘,每窖酿酒200斤,销咸阳,全年出酒5000石”(28)。成为陕西著名的白酒产地。凤翔城关镇由于大量山陕商民在那里从事商业贸易,咸丰年间就有各种商号500余户,仅肉铺就有十余家,日销猪羊肉数千斤,商民中有“日销三十猪,百羊百石粮”之说,足见商业之繁荣,该镇的“准提庵银子市”是陕川的著名金融市场,每日交易白银五六万两,被称为“银凤翔”(29)。山阳县的漫川关原本是小山村,明清以来由于金钱河流经湖北,使该镇成为秦楚贸易码头,“商贾往来十分频繁,当时仅山陕商人的字号就有120家,每日有上百只船穿梭往来,水码头白天人流济济,夜间灯火通明,汉码头每日有数十骡帮马队运送货物,商摊、货栈由镇头排到镇尾,‘山陕会馆’等诸多会馆就应运而生”(30)。

第二,推动了陕西明清以来市场化因素的增长。明清陕西的工商会馆本身是行帮的管理组织,它具有代替官府行使工商管理的职能,山陕会馆每年定期要举行庙会活动,无非敬神,演戏,吃饭。每次敬神演戏之前,要由会长(会首)进行训话,正如齐如山先生所描写的那样:“工商各行都有行会。有些小行会,也是有写在纸上的章程。可是哪一行都有它的行规,而且是人人知道的;每年开会总是要演戏以敬祖宗。开戏前先开会,会长登台问大家,我们会员来齐了没有?大家说来齐了。会长说凡犯行规的人都是‘混账王八蛋’,随后说:开戏开戏。他开会说话只此一句话,惩罚的条件就此一种,就是骂一句‘混账王八蛋’,就够了,就没人敢犯行规。”(31)这种会馆活动本身含有市场化管理的因素。如西安的金龙庙布帮会馆,每年二月八日过会,过会的活动就是敬神演戏,过会时由商号自愿出香钱,一串至三五百串不等。(32)同时,明清时期的陕西山陕会馆一般都祭祀关公,这不仅因为关公是财神爷,还因为关公是陕西和山西商人的乡土神,所以山陕会馆一般称之为“关帝庙”。每年关帝诞辰或过年过节都要举办庙会,人们逛庙会的时候常常会随之购买东西,从而使山陕会馆又成为当地定期的集市,具有配置农村资源的经济功能。如周至关帝庙,在县东门北边,明正德年间毁于火,乾隆四十年(1775年)知县徐作梅率绅士商民捐修为会馆,每年阴历五月十三关帝诞辰日举办大型庙会活动,塞外外商云集,交易量很大。(33)西安长乐坊山西会馆,敬的关圣帝,盖得相当壮观,临街就是戏楼,每年关帝诞辰城内不少剧院借会馆戏楼演戏,大商小贩云集,成为当地有名的社区经贸活动中心。

第三,对推动明清陕西商品经济的发展起到了历史性的作用。明清的山陕商人是沟通东西部贸易通商的主体商帮。他们以陕西为根据地奔走于江南塞北之间,把大量江南的布匹、茶叶、日用百货贩运到西北各地,又将西北各地的皮革、药材、烟草贩运到江南各地,使得陕西的泾阳、三原成为西部布匹、茶叶、皮革、水烟的加工中心和西北地区的金融中心市场,每月二十八日商家的“走标”之期,从西北流向三原的白银不下二三千万两,使泾阳、三原成为陕西有名的壮县,当时流传的一句歌谣说:“宁要三原不要西安”,就真实反映了这种历史状况。同时,随着陕南经济的发展,山陕商人又携手驰骋于秦巴山区,他们在秦巴山区各县从商贸易,建立会馆,对推动陕南地区经济的发展做出了不可磨灭的贡献。明清以来在紫阳茶区从事茶叶贸易的主要是山陕大帮,他们在紫阳的瓦房店、任店、宦姑滩等茶叶主要产区设立茶店,贩运茶叶,经洋县茶镇转运到汉中,洋县的茶镇便因此而得名。在安康从事经销构穰和生漆贸易的主要是山陕商人,《旬阳县志》记载,明清在旬阳“货穰者,多系三晋安(康)同(州)人,列廛而居”。(34)旬阳之贸易重镇蜀河,为安康商务精华,有各省会馆,住户六百余,大小山陕商人四十余户,为旬阳山货上船市场,其商品经济的发展程度远在县城之上。

① 西安工商史料整理组:《解放前西安商会、同业公会情况》,《西安文史资料》第14辑,第57页。

② 民国《临晋县志》卷四,《生业略》。

③ 来严然:《自喻堂集》卷一。

④ 张永禄编:《明清西安辞典》,陕西人民出版社1999版。

⑤ 田克恭:《西安城外的四关》,《西安文史资料》第2辑,第206页。

⑥ 钟墉:《新疆志稿》卷二十九,《商务志》。

⑦ 民国《续修商志稿》卷八,《交通》。

⑧ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十五。

⑨ 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第497页。

⑩ 民国《天水县志》卷八。

(11) 光绪《永寿县志》卷二,《古迹·寺庙》。

(12) 嘉庆《中部县志》卷二,《祀典志·庙宇》。

(13) 光绪《城固乡土志》,《户口》。

(14) 咸丰《安康县志》卷十,《建置》。

(15) 咸丰《安康县志》卷十。

(16) 民国《续修商志稿》卷八,《交通》。

(17) 甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》,甘肃人民出版社1993版,第15页。

(18) 龙天:《会馆遗韵》,《华商报》2000年10月30日。

(19) 道光《石泉县志》卷一,《地理志·风俗》。

(20) 道光《石泉县志》卷一,《祠祀志》。

(21) 嘉庆《汉阴县志》卷二,《建置》。

(22) 徐彪:《武昌馆》,《山阳文史资料》第8辑,第160页。

(23) 郭敬仪:《旧社会西安东关商业掠影》,《陕西文史资料选辑》第16辑,第17页。

(24) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994版.第578页。

(25) 吴承明:《从传统经济到现代经济的转变》,载《中国经济史研究》2003年第1期。

(26) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(27) 光绪《永寿县志》卷四,《风俗》。

(28) 《陕行汇刊》第4期,第10页。

(29) 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第497页。

(30) 吴承明:《从传统经济到现代经济的转变》,《中国经济史研究》2003年第1期。

(31) 齐如山:《齐如山回忆录》,宝文堂文店1989年版,第199页。

(32) 西安工商史料整理组:《解放前西安商会、同业公会情况》,《西安文史资料》第14辑。

(33) 民国《周至县志》卷二,《建置·祠祀》。

(34) 乾隆《旬阳县志》卷四,《物产》。