2004年,镇巴县被陕西省文化厅命名为“民歌之乡”;2006年镇巴民歌和镇巴渔鼓同时被列入陕西省首批非物质文化遗产保护项目;2007年镇巴民歌《拉石头号子》在中国原生民歌大赛荣获铜奖;2008年6月7日,国务院批准文化部确定的《第二批国家级非物质文化遗产名录》(传统音乐类)中,镇巴民歌名列其中,序号585,编号Ⅱ-86。

(一)民歌之乡

镇巴,跻踞巴山腹地,依秦望蜀而傍楚,历来受秦文化、楚文化、巴蜀文化的熏染、浸润、滋养。同时,这里群山耸峙,九水纵横,历史悠久,民风古朴。自古民间多自娱自乐,尤其甚者,是民歌之风,虽无歌圩歌节,但男女老少,开口都能唱,歌声宛转清扬,激荡心胸。田间地头、山林沟壑,或放牛,或砍樵,一声山歌,忧愁尽忘;深山寮棚,保秋守哨,点燃篝火,倚着猎枪,一声山歌,孤独尽消;插秧蓐草,晒谷扬场,一排排、一对对,你挑我应,歌声搅着笑声,山也陶陶,水也陶陶;隆冬时节,围坐火塘,夫唱妇和,火融融,人也融融,其乐无穷。也有忙时务农,闲时以歌为业的民间艺人,乡邻有红白喜事,应邀而往,唱和应答,代主人持事,丧鼓孝歌,代主人致哀。这些艺人肚内山歌、小调、嫁歌、孝歌、渔鼓、花鼓等,成本成章,每临其事,翻肠倒肚,如江河倒悬,洋洋洒洒,通宵达旦。

镇巴,山有多高,歌就有多高,水有多长,歌就有多长。衣食住行,处处有歌;婚丧嫁娶,事事有歌。居家事亲,处世为人,说古论今,劝善修身,无不有歌。“亲家犹如一只船,一生勤奋又节俭,为儿为女吃尽了苦,才积得这份薄家产,只说你长寿享清福,谁知撒手早离人间”,这是一段亲家唱的孝歌。单说劳动,就有放羊歌、砍柴歌、放牛歌、茶歌、渔歌、插秧歌、蓐秧歌等。“四月插秧下了田,低头看见水中天。手插秧苗排成行,退步原来是向前”,这是插秧歌。“背老二背了一百八,衣裳裤儿挽疙瘩。吃了上顿没下顿,没得老婆没得家”,这是《背二哥》。各种劳动,有它各种各样的歌。

镇巴民歌不仅记录了镇巴人文历史变迁、时代生活现状、风土人情礼仪,它还记载了历史的变化、风俗礼仪、道德规范,以及劳动技能的代代相传的功能,成为社会教化传承的主要工具。其文学性、哲理性、歌唱性和通俗性,以及民歌的格律、方言声韵、与声腔关系、历史渊源都是值得研究的。

(二)镇巴民歌主要特征

一是歌种全。有多种激越的劳动号子,高亢的山歌号子,充满生活情趣的山歌和各式各样委婉动听的小调、风俗歌曲、祭祀性歌曲等。二是数量大。镇巴收集整理,相继出版了《镇巴民歌集》《镇巴红色歌谣》《镇巴县民间唢呐曲牌选》。2006年集民歌大成,编辑出版的《镇巴民歌总汇》两卷,2000多首,七八十万字,是一部原生态民歌大书、奇书和经典之作。该书分情爱类、生活类、劳动类、谐趣类、历史传说类、儿歌类和红色歌谣等,从各个侧面反映出镇巴人民对生活的向往、对爱情的追求、对劳动的热爱,体现出一种豁达、乐观和坚韧不拔的精神。三是音乐美。镇巴民歌音乐为四句单段体,也有较原始的二句单段和复杂多变的多段体式哀板腔。其调式徵、羽调居多。曲调自然流畅,旋律优雅朴实,既有阴柔优美的小调,也有刚劲高亢的号子等,十分动听。四是歌者众。镇巴民歌分布广,参与人数多,乡镇和县上都举办过民歌大赛,有80岁的高龄老人,也有十多岁的儿童,还有一家30余人参赛的“民歌之家”。镇巴县还开展了民歌进校院、进机关、进社区的活动。镇巴文工困每年走街下乡演出200多场;县文工团演艺公司策划编演的《陕南号子》《迎红军》等9个精品节目走上了中央、省、市舞台。

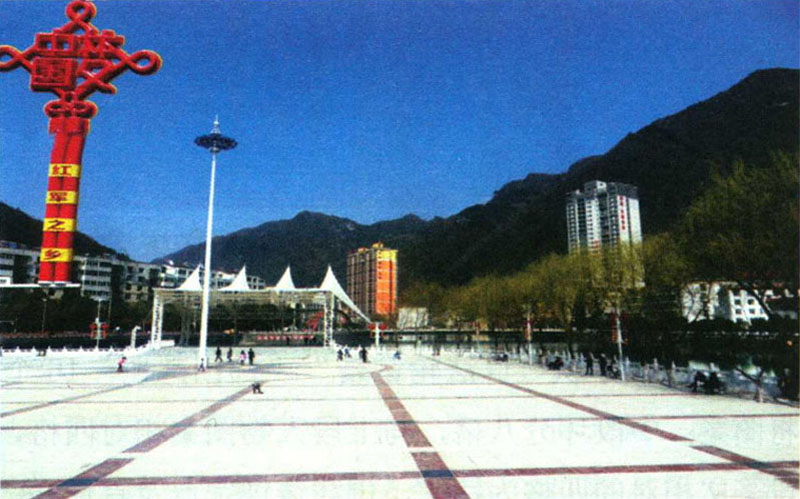

镇巴县城在建设中,突出“民歌之乡”特色,建设了文化民俗街,集中了文化、文艺、文博、文物有关部门,并以县文工团为基础将修建镇巴民歌艺术中心。现在城西泾洋河与罗家河交界处建设有多功能民歌广场,广场南端建有群众文艺演出舞台,背景为假山瀑布,“月月喜相逢”的演出,是广场特色活动,每当此时,容纳3000人的广场人头攒动。

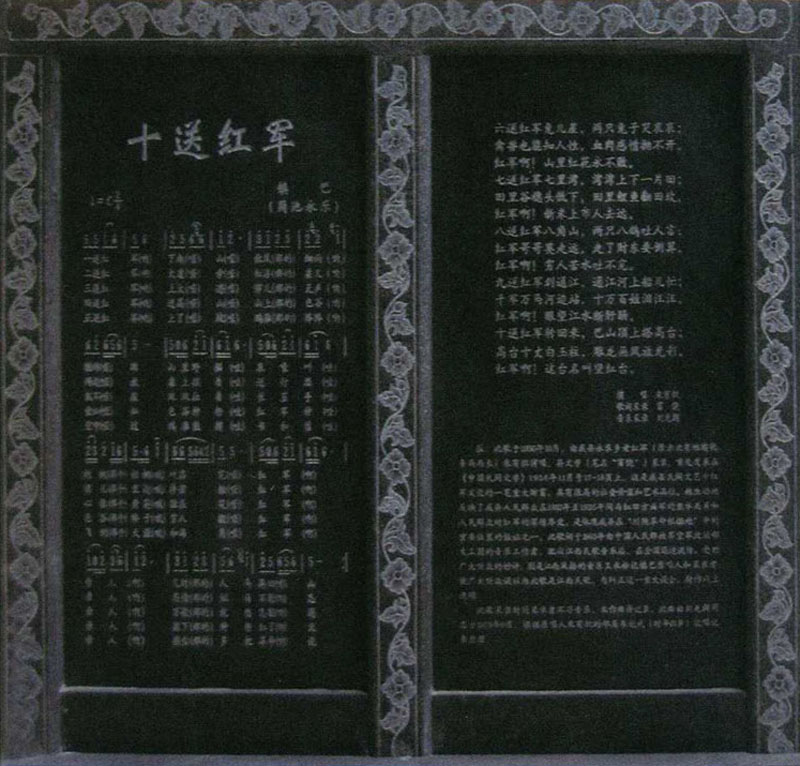

(三)镇巴民歌的巅峰之作《十送红军》

一送红军下南山, 二送红军大道旁,

秋风细雨缠绵绵。 红漆桌子两边放。

山里野鹿哀号叫, 桌上摆着送行酒,

树树梧桐叶落完, 酒儿里面掺蜜糖。

红军啊—— 红军啊——

几时红军再回山。 恩情似海不能忘。

三送红军上大道, 四送红军过高山,

锣儿无声鼓不敲。 山上苞谷金灿灿。

双手拉着长茧手, 苞谷种子红军种,

心像黄连脸在笑。 苞谷棒子穷人掰。

红军啊—— 红军啊——

万般忧愁怎能消。 撒下种子红了天。

五送红军上了坡, 六送红军兔儿崖,

鸿雁阵阵空中过。 两只兔子哭哀哀。

鸿雁能捎书和信, 禽兽也能知人性,

飞到天涯和海角, 血肉感情抛不开。

红军啊—— 红军啊——

捎信多把革命说。 山里红花永不败。

七送红军七里湾, 八送红军八角山,

湾湾上下一片田。 两只八哥吐人言。

里面谷穗头低下, 红军哥哥没走远,

田里鲤鱼翻田坎。 走了财东要倒算。

红军啊—— 红军啊——

新米上市人去远。 穷人苦水吐不完。

九送红军到通江, 十送红军转回头,

通江河上船儿忙。 巴山顶上搭高台。

千军万马河边站, 台高十丈白玉柱,

十万百姓泪汪汪。 雕龙锈柱放光彩。

红军啊—— 红军啊——

眠望江水断肝肠。 这台名叫望红台。

1956年10月,镇巴县文史工作者符文学深入当年苏区普查革命烈士,收集革命斗争史实。在永乐乡打听到有个叫朱有炽的人知道许多革命烈士和革命故事,于是,符文学就到了朱有炽家。谈到当年红军歌谣时,朱有炽随口哼出了《十送红军》,符文学随即记录下来。回县以后,他把《十送红军》抄寄给了《民间文学》杂志社。后来,《十送红军》发表于《民间文学》1958年11月号上。随后,这首歌谣先后被收入《红色歌谣集》《中国歌谣选》等全国性出版物,署名皆为朱有炽、符文学。1965年3月,《革命历史歌曲演唱》一书将《十送红军》作为江西民歌排列在第四场。从此,这首歌曲被人们误认为是江西民歌。

镇巴县国税局目前仍然保存有发表这首歌曲杂志的复印件。据有关民歌专业人员考证,歌词中涉及的地名如“南山”“通江河”“兔儿岩”等均属镇巴、通江地名,全词意境也恰恰符合当年红四方面军撤离川陕时的时段背景,曲调同镇巴民歌一脉相承。这首歌谣最早在镇巴境内传唱,镇巴也最先将其搬上舞台,随后载入《镇巴县志》,并勒石以记。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5