东汉末年,汉献帝年幼,造成宦官与外戚专权的局面,加之黄巾起义与凉州羌乱,朝廷令各地讨伐,地方势力逐步坐大,中央难以控制,形成地方割据,互相攻伐,最后由曹魏取代东汉,形成魏蜀吴三国鼎立的局面。

而身处秦岭以北的曹魏“挟天子以令诸侯”,越秦岭、过淮河,不断对吴蜀进行攻伐,而吴蜀则以曹魏篡权非汉之正统,突破秦岭与淮河,对魏进行讨伐。秦岭一线一时间成为了三国时期南征北战的焦点。

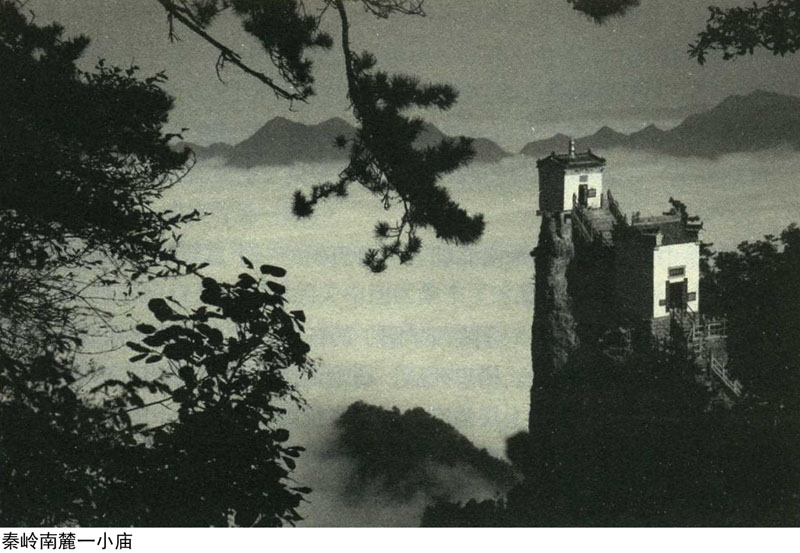

215年(建安十九年)三月,刘备控制了蜀地,正与孙权争夺荆州时,曹操则越过秦岭,攻取汉中,刘备怕失去秦岭屏障,急与孙权修好,随后挥师北上,占领秦岭南麓军事要地汉中,准备以秦岭为高地,与魏对抗。而处在关中黄河一线的曹操在击败秦岭西端的马超、韩遂、氐王千万等,完全控制陇右、河西、凉州之后,乘机翻越秦岭,率十万大军沿陈仓故道,过河池,消灭了武都氐王窦茂,占领了西秦岭武都,到沮县(今陕西略阳)后东出沔水占据阳平关,向政教合一的张鲁发起了攻击。张鲁以五斗米教号领军民,军民同心。张鲁之弟张卫利用秦岭山中阳平关南北二山险要地势,修筑了长达十余里的防御工事,曹军猛攻数日毫无进展,最后不得不撤退。而张卫当夜放松了警惕,恰巧半夜秦岭山里数千只麋鹿冲入张卫营垒,以为曹操攻入了大营,引起了一阵惊慌。曹操得知后当夜再次乘虚而入,鼓角齐鸣,造成全面进攻之假象,张卫慌乱之中拔营而撤,曹操随之据有秦岭南麓汉中之地。

这样,魏可凭借秦岭之险用金牛道、米仓道或阴平道随时攻取巴蜀。而刘备得知曹操攻取汉中后,急忙停止了与孙权争夺荆州的战斗,听从法正建议转攻汉中,如能夺取并占领汉中,上可越秦岭进取关中,问鼎中原,中可以蚕食雍凉,开拓疆域,固守要塞,保卫益州。同时,可观冀伺隙,兴农积粮,随机而动。

218年(建安二十三年)刘备派部将吴兰、张飞等为先遣部队由阴平道进攻武都(今甘肃成县西北),驻扎固山,想一举夺回汉中,被魏军击败。于是,刘备留军师诸葛亮守益州,亲率大军北征。是年四月,突然折东进军至阳平关(今陕西勉县西)。曹魏派夏侯渊、张郃、徐晃等率军阻击。刘备派部将陈式袭击马鸣阁(今四川广元北),企图切断曹军后方通道,被徐晃击败;刘备又亲自率兵攻打张郃据守的广石(今勉县西),不克。两军在秦岭以南遂成相持态势,刘备急忙写信给诸葛亮要求增调兵力。七月,曹操恐汉中有失,决定亲征刘备。九月,统率大军到长安(今陕西西安西南)。

219年正月,刘备率主力渡过汉江,顺秦岭山势隐蔽疾行,穿过秦岭沿汉水迂回到阳平关侧后之定军山(今陕西勉县南),依据险要地势,何机歼敌。夏侯渊为摆脱被动,率兵前来争夺定军山。讨虏将军黄忠居高临下,发动迅猛冲击,夏侯渊及刺史赵禺阵亡,曹军大败,退守阳平关东。司马郭淮和督军杜袭推举张郃继夏侯渊为魏军主将,在汉水以北列阵,欲待蜀军涉水半渡时进行反击,为刘备识破,隔水相持不渡。三月,曹操大军经斜谷(今陕西眉县西南)越过秦岭进入汉中,沿途派兵占据险要之地,欲寻刘备主力决战,夺回汉中。刘备采取据险避虚的策略,始终不与曹操主力争锋,曹军运送粮食至北山,被蜀军黄忠劫夺。蜀五虎上将赵云率数十骑兵在秦岭山中巡逻,与曹魏大军猝然相遇,赵云从容退至营中,偃旗息鼓,大开营门,曹兵疑有埋伏而引退。云命鼓手擂鼓,其声震天。又命以劲弩射魏兵后卫。魏兵惊骇,自相践踏,堕山中死者甚多。刘备称赞赵云“子龙一身都是胆”。

曹刘两军在汉中又相持一个多月,曹操一直无法取胜,至五月,下令撤出进攻汉中的全部军队,刘备遂占据汉中。七月,刘备自称汉中王,提拔牙门将魏延为镇远将军、汉中太守。

刘备占领汉中后,就拉开了以秦岭为天险的与魏长达30年的征伐拉锯战。

诸葛亮在平定南中与吴达成联盟后,于228年(蜀汉建兴六年)春至234年以秦岭山中汉中为大本营,先后以嘉陵江陈仓道、西汉水的祁山道和褒斜道为突破口,以秦岭为界展开了六出祁山的与魏争夺战,最终于234年八月二十八日鞠躬尽瘁,死于秦岭山下渭河岸边的五丈原,在秦岭山中演出了一场人人称赞的忠君爱国完美人生大剧。

240年,继任者姜维又以西秦岭为屏障九伐中原,让秦岭再次成为了魏蜀命运的生命线。

从此,魏蜀前线从诸葛亮时秦岭西县和子午谷一线,推进到西县以北金城和渭水南岸的芒水一线了。正是因为姜维多次挫败曹魏大将曹爽、王经才使得魏军一直被卡在秦岭一线,打破了蜀国土狭民寡局面。

仅一州之地的蜀汉竟迫使拥有九州之地的强大曹魏被迫采取战略防守长达30多年,这在中国军事史上是极为罕见的。其关键就在于蜀国拥有秦岭的险要与物产的丰沛。

263年,曹魏帝国大规模出兵,终于突破西秦岭,从阴平道长驱直入灭掉了蜀国。

魏突破秦岭之险,灭掉蜀国后,曹魏政权逐渐被西晋司马氏取代。280年晋灭吴,三国最后由晋朝统一。

西晋王朝经过短暂的统一,于八王乱华后又分裂瓦解,政局再度混乱。在304年因为成汉与刘渊的立国,使秦岭以北的北方进入五胡十六国时期,而南方则以秦岭为险阻得到了相对的安宁。316年西晋亡于匈奴的刘曜后,司马睿南迁建立东晋,南北再度以秦岭为界分立。东晋最后于420年被刘裕篡权,建立南朝宋,南朝开始,中国进入南北朝时期。然而北朝直到439年北魏统一北方后才开始,正式与南朝宋形成以秦岭为界线的南北两朝对峙局面。

南朝历经宋、齐、梁、陈四个朝代。初期经济与军事强盛,但由于战略运用错误,加上北朝军事强盛,以及皇室与宗室内斗淫乱,使国力由盛变衰。南朝梁国力尚可,但在“侯景之乱”后分裂成西梁与南朝陈,南朝陈只能依长江抵御北朝。北朝历经北魏、东魏、西魏、北齐与北周。北魏统一北方后屡次越过秦岭击败南朝,意图南并,统一全国,但被北方柔然牵制,直到柔然被突厥取代后才有余力对付南朝。北魏经汉文化运动后经济持续发展,但造成六镇鲜卑贵族与洛阳鲜卑贵族的文化冲突,后期政治混乱,发生六镇起义,分裂成高欢拥护的东魏与宇文泰拥护的西魏,之后分别自立为北齐与北周。

北周主张胡汉融合,于577年攻灭北齐,统一北方。581年杨坚篡权北周,建立隋朝,于589年突破秦岭,才消灭南朝陈,统一中国。这场长达400年的魏晋南北朝混战,因秦岭而分治,以秦岭为险阻,更以秦岭为生死存亡攸关。此后,由于隋朝占领了整个秦岭,才开始进入了中国大一统时代。

纵观南北朝混乱纷呈的争战和36个大小都城的地理位置以及迁都的过程,可以看出,当时各政权在都城选址上所考虑到的首要问题是自然环境险固,然后是社会政治地位,其三才是经济发展等因素。

从春秋战国到南北朝的纷争中,不难看出:凡控制黄河流域大部分土地并又欲统一南北国土的政权,往往建都于洛阳。因洛阳“居天下之中”,建都伊水、洛水可以通漕四方。既可控制黄河流域,又便于征伐南方。魏文帝曹丕为了统一南方,舍弃曹操经营了十多年的邺(今河南安阳北),而迁都于董卓劫献帝以来荒芜了30年的洛阳。魏孝文帝元宏自平城南迁,一度曾考虑定都邺,但最后终于定都于永嘉之乱后荒芜达180年之久的洛阳,也是为了立于秦岭的险要之地便于南伐。

大凡统治黄河流域西部地区的政权,往往定都长安,因长安自西汉以来即为全国政治中心,有四塞之固,依托秦岭,进可攻,退可守,利于制内御外,西向进取。十六国前赵、后秦、北朝的西魏、北周均建都于此。前秦虽拥有黄河流域大部分土地,但其根据地在西秦岭,350年苻健攻入长安,即以长安为国都。之后到苻坚强盛时其疆域南扩秦岭至邛楚,东抵淮泗,西极西域,然关中终为其心腹之地,故仍都长安。

凡统治黄河流域东部地区的政权,往往定都于邺。因邺处于古代“山东”(一般指崤山或华山以东)地区的中心,背靠山西高原,东、南、北三面为经济最发达的黄淮海平原,居高临下,有建瓴之势。再自战国西门豹等人引漳灌溉和曹操开白沟、利漕渠后,邺城周围的农业生产和水运交通十分发达。故曹操弃其多年经营的许而定都于邺。十六国时后赵、前燕和北朝的东魏、北齐据有山东之地,都以邺为首都。

当年前秦王苻坚带着群臣游龙门,他站在龙门山上,极目远眺,感慨地说:“美载山河之固!娄敬有言, ‘关中四塞之国’,真不虚也。”

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2