“赳赳老秦,共赴国难,血不流干,誓不休战。”这是电视剧《大秦帝国》中秦人高亢的军歌。

的确,秦人、秦国、秦岭在中国历史上发挥过非常重要的作用,从秦岭走出的热血儿郎更是不胜枚举,在中华民族灿若星辰的杰出人物中也有一席之地。其热血儿郎、丹心仁义、忧国忧民和开拓进取精神,一直在传扬。

千古一帝秦始皇

秦始皇,嬴姓,名政。5岁时,随父母为赵国人质,算是一位秦人,成为奸商吕不韦政治投资的最大筹码。公元前246年,年仅13岁的嬴政继承秦王位,丞相吕不韦和母亲宣太后的男宠嫪毐专权。公元前238年亲政,嫪毐叛乱,被早有防备的秦始皇一举粉碎,诛杀嫪毐,幽禁亲生母亲宣太后,逼杀吕不韦,把秦人的爱憎分明性格表现得淋漓尽致。他启用尉缭、李斯等人,雷厉风行地继续推行自秦孝公以来变法革新、奖励耕战的一系列政策,选贤任能、厉兵秣马、富国强兵,显示了秦人开拓进取的血性,顺应了历史发展的潮流。

自公元前230年至公元前221年,秦始皇采取远交近攻、分化离间的策略,发动秦灭六国之战,这与二战时的希特勒有过之而无不及,迅速地建立起了中国历史上第一个统一多民族的专制主义中央集权制国家——大秦帝国。史载“百越之地,尽皆俯首”,形成“北扩千里”的中国版图,领土几乎比战国七雄控制范围扩大了一倍。首次确定了大一统中国版图的雏形。

公元前222年在扫灭六国的过程中,就开始“修驿道,设郡县”。以国都咸阳为中心,向四面八方大修驰道,一时间上郡道、临晋道、东方道、武关道、秦栈道、西方道及秦直道畅通无阻,均宽五十步,实行“车同轨”,方便六国旧地管理和前线战争补给。并统一钱币、度量衡,“书同文”,在中央设三公九卿,地方代以郡县制,全国设立36个郡,建立了世界上第一个中央集权国家,彻底废除了尧舜禹以来的“禅让制”。

秦国这种先进郡县制,比西方同时期分封总督制更为先进,而西方当时实行权利极大的总督制的罗马和马其顿的亚历山大等,只重征服,不重制度建设,并没有有效控制占领区。而秦始皇建立的秦帝国,为之后两千年来中国政治制度开创了典范,从而在制度上先进于西方,奠定了中国封建社会比西方发达基础。所谓“汉承秦制”,“自秦以来,其制未变”,“百代犹行秦法政”。两千年来的皇权时代,中国在政治制度上基本上一直沿袭秦朝的制度。

这些都是成就他千古一帝的光环,他甚至用三皇五帝之名称自己为始皇帝,首开了中国帝制。但他大权独揽,好大喜功,劳民伤财也被千夫所指,是一位颇具争议的人物。

秦灭六国之后,为抗击北方匈奴进攻他每年征发民夫40余万,开始北筑长城,“因地形,用险制塞,起临洮,至辽东,延袤万余里”,留下了“孟姜女哭塌长城”的悲壮一页。

他还从登基起开始为自己修建骊山墓,每年用工70万人,前后历时30余年,陵高55米,周长2000米,以铜铸顶,以水银为江河湖海,并将建造陵墓的工匠在陵墓造成之后活埋。把人民当成奴隶,实行酷吏暴政。

为了扫除“百家争鸣”,统一征服后的原六国民众的思想,秦始皇于当年开始销毁除法家以外的所有诸子百家的著作,一直到公元前206年秦朝灭亡。公元前212年,秦始皇为排除不同的政治主张,在当时秦都咸阳将460余名儒士和方士集中坑杀,史称“焚书坑儒”,因此被历代文人名士所臭骂。

他劳民伤财,修建上可以坐万人的阿房宫,建兴乐宫、梁山宫等等。据《三辅旧事》记载:秦国有“表中外殿观百四十五”。《史记·秦始皇本纪》记载:秦国有“关中计宫三百,关外四百余”,另外,“咸阳之旁二百里内”,还有“宫观二百七十”。形成“咸阳北至九嵕、甘泉,南至户、杜,东至河,西至汧、渭之交,东西八百里,南北四百里,离宫别馆,相望连属,木衣绨绣,土被朱紫;宫人不移,乐不改悬,穷年忘归,犹不能遍”的宫城。建成“渭河贯都,以像天汉”的国都,还要作“表河为秦东门,表汧以为秦西门,表中外殿观百四十五,后列宫女万人,气上冲天”的关中大都会。

此外,他还兴师动众,五次远途出巡,逢山刻石,以示不朽之功,求长生不老。这些行为大幅度摧残并破坏了生产力的发展,造成“赭衣塞路、囹圄成市”的严重社会危机。在秦始皇去世时,为了密不发丧,后人将他与臭鱼为伍,臭气熏天。梦想千年万世,在他死后才一年,陈胜、吴广就在大泽乡揭竿而起。仅存在15个春秋,不过二世,大秦帝国就土崩瓦解、灰飞烟灭了。

这是秦始皇的悲哀,命比天大,功比地大,死得臭名昭著。

自古以来,对秦始皇的评价就褒贬不一。但纵观秦始皇的一生,对中国历史的发展起了巨大推动作用,实为中国历史上一位有作为的皇帝,并对后世产生深远影响,是中国历史上一位叱咤风云、具有雄才大略的人物,功绩不可泯灭。

后人认为,“功莫大过秦皇汉武”,意指秦始皇在功绩方面,排在汉武帝之前,历史上无出其右。至今,英语中对中国的称呼“China”,也是从罗马拉丁语发音“Chin(秦)”演变过来的,这从一个侧面表现了秦帝国与秦始皇的影响力。

李白在《古风》中写道:“秦王扫六合,虎视何雄哉!”毛泽东则说:“秦皇汉武,略输文采。”明代思想家李贽则称秦始皇为“千古一帝”。

前秦赫赫苻坚王

304年的东晋首先发生了“八王之乱”,接着就进入了中国历史上最混乱的东晋“五胡十六国”时代:匈奴、羌、氐、鲜卑和羯五个少数民族乘机进入中原,“西北诸郡皆为戎居”,关中百万余口“戎狄居半”,东晋王朝偏安一隅,内斗不息。而占据北方的少数民族政权则是此起彼伏,征战不休。整个中国淹没在战争、饥荒、杀戮和民族仇恨的海洋里,广大黎民百姓不折不扣地进入了地狱,浮尸遍野,血流成河。

此时,谁能拯救民族于危亡之中呢?这其中,就出了一位特殊的少数民族君主,他仁厚宽宏,英明聪慧,更能任用贤能。用一腔热血横扫群雄,一统北方少数民族,拯救中华民族于水火之中。

338年,背有谶文“草付臣又土王咸阳”的氐族苻坚出生在西秦岭古略阳,他性爱打猎,在祖父们的征战下,357年他毅然杀掉了残忍暴虐的苻生,登上前秦王的宝座,迅即采取王猛的政治改革,加强中央集权,立足秦岭关陇,兴修关中水利,前秦国力逐渐增强。于370年开始,他勒弓上马,先灭前燕,擒慕容暐。383年派吕光西定西域,横扫群雄,一统北方,开创了中国历史上首次北方剽悍少数民族的大一统时代,最后只剩偏南一隅的东晋了。

于是,他就想仿效周朝那样仁德治国,分封诸侯,分苻姓皇族支姓以及亲近贵族三千户分镇四方。苻坚对亡国君臣仁心以待,从来不杀,反而在长安给以豪宅大宦,并把不孝不仁执父求降的代国王子流放蜀地,亲自教习归附的部落首领以儒教礼义。西域各国闻听苻坚威德,朝贡不断,一时间大宛的千里马等西域五百余种珍异物品充塞前秦国宫库。而在首都长安,苻坚安插了数万户灭燕灭代俘虏的鲜卑人以及羌人,都处以要官大宅,确实是以用之不疑的君王大度善待他们。有人建议:“远徙种人留鲜卑,一旦缓急语阿谁!”苻坚只是笑而不纳。

有一次,他跨马持弓在西山追射野兽,十天半个月也不返宫,宫内的伶人王洛叩马而谏:“大王您万一有个闪失,太后怎么办,天下怎么办?”苻坚大悟,就不再以射猎为乐。闲暇时间,他频频亲临太学,给太学生们出考题,留心儒学。又在长安诸州的道路旁边广植槐柳,20里一亭,40里一驿,商贩云集,百姓乐业。

太元四年,苻坚攻陷襄阳,俘获中郎将朱序,押送长安后,封其为度支尚书。其间堂兄弟苻洛造反,最后苻洛与大将被俘,苻坚也没有杀害他们,只是让他们易地当官,一片仁心德政。

平定诸国,秦国国力日强,苻坚也免不了奢侈,在宫内悬以珍珠幕帘,宫宇车乘,器物服饰都以奇宝装饰。尚书郎裴元略进谏,苻坚大悦,马上下令撤去珠帘,封裴元略为谏议大夫。

苻坚经过20多年苦心经营,国富民强,基本统一了中国北方,实现了多民族的和睦相处,开创了一个河清海晏的大一统社会。这时,只有偏安一隅的东晋尚未征服。于是苻坚下书令各州十丁出一兵,征用公私马匹,发步骑25万为先锋,发兵征晋。由慕容垂统帅,他自己率戎卒60多万,骑兵27万,前后千里,旗鼓相望。在发兵征晋时,苻坚已把晋国皇帝预封为尚书左仆射,谢安为吏部尚书,桓冲为侍中,并在长安修建了精美的大宅院准备安置东晋皇室成员。

383年,苻坚率领百万大军在淝水边列阵时,晋军提出秦军稍稍后退一点,留出双方战斗的场地,谁知军队往后一移,晋军朱序就大叫:“秦军败了!”本来秦军中的鲜卑、羌、羯等各族兵丁各怀鬼胎,一听后调头就跑,后面的军队根本就看不见前面发生了什么,也转身就逃。苻融策马想阻止逃军,马倒被杀,秦军溃败涂地,晋军乘胜追击,马踏人涌,苻坚自己也被流箭射中,单骑逃遁至淮北,听见风声鹤唳,北望八公山上草木都像追兵一样,仍心有余悸,留下了历史上为数不多的以少胜多、南方战胜北方的笑柄。

苻坚的成功起于一个“仁”字,可悲的是失败也在于这个“仁”字。

赫赫苻坚王创下的28年前秦帝国,就此分崩离析了,最后被羌人首领、苻坚曾经的部属和朋友姚苌将他逼入陕西彬县的静光寺中,向他索要传国玉玺,苻坚义正词严,大骂不止,不交玉玺,也不肯禅让帝位,最终被姚苌杀害,年仅48岁。

呜呼!从秦始皇到苻坚,在中国几千年的封建皇权争斗中,不管残忍或仁义的帝王,为什么都摆脱不了你死我活血腥的杀戮?难道是封建皇权贪婪,还是没有一套完善制度约束所致?值得人们深思。

有历史学家这样评价:苻坚是中国历史上入主中原的最有作为的少数民族帝王。比他前面的刘渊、石勒,后面的慕容恪、拓跋焘、耶律阿保机、完颜阿骨打、成吉思汗、爱新觉罗等任何一位少数民族皇帝都要出色,可以和刘秀、李世民并驾齐驱。但最为遗憾的是他的仁义之心并没有让他独善其身,这在中国和世界帝王中都是少见的。

历史学家陈登原认为苻坚有四大善事:文学优良、内政修明、大度容人、武功赫赫。历观中国古代君王,真正能做到这四点的寥寥无几。然而《资治通鉴》的编纂者司马光有他独到的见解:(苻)坚之所以亡,由骤胜而骄故也。魏文侯问李克:吴(国) 之所以亡,对曰:“数战数胜。”文侯曰:“数战数胜,国之福也,何故亡?”对曰:“数战则民疲,数胜则主骄,以骄主御疲民,未有不亡者也。秦王(苻)坚似之矣!”

当今更有人评价苻坚,不喜欢杀戮,对自己人如此,对敌人更是如此。追求和平,仁德义政;他是一个理想主义者,有才能,有魄力,信奉的人生格言是“仁者无敌”。他一统群雄,各民族和睦共处,没有民族歧视,齐心协力想建立一个繁荣昌盛的前秦帝国。据说华盛顿、杰弗逊、林肯、马丁·路德·金,都从苻坚那里得到灵感。

赫赫苻坚王,是秦岭真正孕育的不可多得的热血男儿。

凿空西域第一人

西汉建立,承前秦制,国家一直受西北方匈奴侵扰,只有采取休养生息的政策,国内才逐步走向稳定富裕。如何制止匈奴的骚扰?就成为朝廷的心腹大患。至汉武帝刘彻即位,派车骑将军卫青、将军李息率兵袭击匈奴,巩固了河套地区,完全收复了河南地区,解除了匈奴对长安的威胁。

公元前138年听闻大月氏有报复匈奴之意,汉武帝募使通大月氏,夹攻匈奴。

这时,出生在秦岭南麓汉江边上陕西城固县博望镇白崖组的张骞,在朝廷担任侍从官。他凭借着秦岭和汉水养育的“为人强力,宽大信人”的优良品质,欣然揭榜应招。当年,张骞率众一百余人从西秦岭陇西(今甘肃临洮)出发,向西域进发。在途中被匈奴俘获,扣留十余年,并娶妻生子,但始终秉持汉节。后脱逃,西行至大宛,经康居,抵达大月氏,再至大夏。归途中又被匈奴扣留了一年多,乘匈奴发生内乱逃脱,公元前126年回到长安,一行人仅剩下张骞和堂邑父二人,孤苦伶仃,谁有如此毅力,这不仅需要坚韧不拔的品德,所付出的代价是何等高昂!

谁人不改十年志,谁人十年披风沙?谁人能经温柔乡,谁人持节而不失?唯张骞也!

在此之前,中国对西域仅凭《穆天子传》的传说去了解。汉武帝却迅速将张骞所了解的西域情况应用到战场,遏制了匈奴,收疆扩土。

公元前123年(元朔六年),春暖花开时节,汉武帝派张骞随卫青征匈奴右贤王部,立奇功,封博望侯。公元前122年,又让张骞派四支探索队伍,分别从四川的成都和宜宾出发,向青海南部、西藏东部和云南境内前进,去探寻身毒国。这次出使对开发西南也起到了巨大的贡献。公元前121年(元狩二年),与李广出右北平(今河北东北部)击匈奴左贤王部;张骞因迟误军期,使李广所率四千将士损失殆尽,按律当斩,用侯爵赎罪,得免为庶人。但这一年夏,汉武帝派霍去病二次西征,从秦岭西端临洮出发,西取两千里,攻取祁连山,大破匈奴,匈奴有歌曰:“亡我祁连山,使我六畜不蕃息,失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”之后张骞仍图谋西域矢志不渝,复劝武帝联合乌孙(在今伊犁河流域)夹击匈奴,武帝乃拜骞为中郎将。

公元前119年,匈奴在失去河西走廊后,向西北退却,依靠西域诸国的人力、物力,与西汉对抗。汉武帝再任张骞为中郎将,率300多名随员,携带数以万计的牛羊和大量金币丝帛等财物,第二次出使西域。此行一是招抚与匈奴有矛盾的乌孙东归故地,以断匈奴右臂;二是宣扬大汉国威,劝说西域诸国与汉联合,夹击匈奴。张骞到达乌孙时,恰逢乌孙内乱,没有能劝说乌孙东归。不过,张骞分别遣其他副使访问了中亚的大宛、康居、大月氏、大夏等国,扩大了西汉王朝的政治影响,增强了相互间的了解,张骞一行偕乌孙使者数十人于公元前115年返抵长安,不久他积劳成疾,虽然去世了,但之后西域各国纷纷归附汉朝, “丝绸之路”成为中国通向西方的纽带和桥梁。

张骞出使西域,比西方的探险家哥伦布早了1500年,是中国历史上睁眼看世界的第一人,使汉朝对西域及西方有了初步了解,开拓了中国人的视野,奠定了大汉的强盛和汉武帝的威名,以丝绸为主的贸易让东西方有了第一次交流。从此,新疆地区及其以西大片土地开始纳入中国的版图,形成了浩浩荡荡东西方贸易与交流的“丝绸之路”。

张骞出使西域后,我国传入了西域的汗血马等良种马;葡萄、石榴、核桃、苜蓿等植物也入住中原;还传入了胡乐和歌舞。汉朝输出了铸铁、开渠、凿井、造纸术等技术和丝绸、漆器、金属工具等。

司马迁根据张骞的口述也在《史记·大宛传》对西域做了详细记载。至今是我国和世界上对西域古地理和历史最翔实可靠的第一手资料。

东汉迁都至洛阳后,汉明帝派遣班超重新打通“丝绸之路”,开拓西域,并将“丝绸之路”向西延伸到欧洲的罗马,中国将罗马取名为大秦,从此,东西方科技文化的交流,大踏步地加快了世界文明发展的进程。

2014年春,当我带领《秦岭印象》采风团,来到张骞故里拜谒张骞时,看到墓前巍峨的汉阙和粗犷的石虎,顿生敬仰;站在新疆交河古城安西都护遗址前,回想2100年前西域景象时,真让人感慨万千。

据史书记载,张骞“为人强力,宽大信人”,即具有坚韧不拔、心胸开阔,并拥有以信义待人的优良品质。这正是生长在秦岭的秦人的共同本性。

热血沸腾的张骞,之所以能战胜各种难以想象的危难,成为历史上睁眼看世界的第一人和丝绸之路的开拓者,完全是秦人的血性使然。

当然,张骞出使西域历尽艰辛能够成功,也从另一个侧面反映了他身后有一个强大的祖国以及具有开阔的胸襟和伟岸的秦岭。否则,他也许在最艰难困苦时也会绝望,这对于今天及其将来也极具借鉴意义。

忧国忧民杜少陵

712年唐玄宗即位,这一年杜甫也出生在东秦岭河南巩县城东10公里站街镇(原巩义县城)南瑶湾村笔架山下一座小院的窑洞里。杜甫年少时因出生官宦家庭,过着较为安定富足的生活。“七龄思即壮,开口咏凤凰”,有志“致君尧舜上,再使风俗淳”。“忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟,一日上树能千回。”

20岁前杜甫出游山东,漫游吴越,历时数年。随后回故乡参加“乡贡”和进士考试,均落第。之后又赴兖州省亲,开始齐、赵之游。744年(天宝三年)四月,杜甫在洛阳与赐金放还的李白相遇,两人相约同游梁、宋。再过了四年,秋赴兖州与李白相会,与李白结下了“醉眠秋共被,携手日同行”的友谊。二人握别后,杜甫结束了“放荡齐赵间,裘马颇清狂”的漫游生活,来到都城长安,以求朝廷重用。可客居长安十年,奔走献赋,郁郁不得志,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛。”的落魄文人生活。

直到天宝九年冬献三篇《大礼赋》,得到玄宗的赏识,命待在集贤院候任,直到天宝十四年44岁才任右卫率府胄参军。当年十一月,杜甫往故乡巩县探亲,恰遇“安史之乱”爆发。第二年六月,潼关失守,玄宗仓皇西逃。杜甫将家搬到鄜州(今陕西富县)羌村避难。八月只身北上奔灵武,途中不幸为叛军俘虏,押至长安。公元757年四月,冒险投奔肃宗,五月十六日,被肃宗授为左拾遗。第二年又回到洛阳、偃师探亲,返回华州的途中,见到战乱给百姓带来的无穷灾难,便奋笔创作了不朽的史诗《三吏》和《三别》。又年,华州及关中大旱,因进谏疏救房琯,被肃宗永不再重用。从而,辞官华州司功参军,带着妻子杨婉、儿子宗文宗武、女儿杜蓉及弟弟杜占,西去秦州陇右投奔侄子杜佐,从此过起了漂泊不定的生活。

据长安文化名人朱文杰考证,杜甫故里在秦岭山下长安少陵原樊川,他是晋代名将杜预的13代孙,杜预是长安京兆杜陵人,其后世代为官,直到杜甫才弃官从文。他认为杜甫是土生土长的秦岭之子。

杜甫生活于唐朝由盛转衰的历史时期,他的命运就像唐王朝的命运一样,每况愈下。1998年秋,我沿着当年杜甫去陇右的路线,一路追寻而去。

当我进入天水时,满山的庄稼虽长得不太茂盛,却是一副苍老祥和的面容,就像他到此的第一篇诗作那样“玄蝉无停号,秋燕已如客”,继而发出了“满目悲生事,因人作远游”的忧伤。

矗立秦州南廓寺,秋风吹来,斜阳辉映,秦州城静静横卧脚下,一派如杜甫笔下“莽莽万重山,孤城山谷间”,“浮云连阵没,秋草遍山长”的景象。

杜甫到达秦州后,发现侄子杜佐也生活艰难,并不是他所要寻找的乐土。当他得知秦州东南山中有一个东柯谷时,欣然前住,回来后连夜挥笔写下了“传道东柯谷,深藏数十家。对门藤盖瓦,映竹水穿沙。瘦地翻宜粟,阳坡可种瓜。船人近相报,但恐失桃花”,表现出一个落魄文人在衰落时代对世外桃源的热切期盼。不久他便携家带眷,举家搬迁到东柯谷。

到达东柯谷后,他以为就进入了自己所追求的理想乐土了。然而时间不长便产生了“我衰更懒拙,生事不自谋。无食问乐土,无衣思南州。”的思想。

果然,杜甫在东柯谷“世外桃源”住了不到三个月,便穷困交加不得已返回秦州告别侄子杜佐,又投奔秦岭以南同谷县令的漂泊中。

他沿着古祁山道的脚印,翻过秦岭西脉,越古仇池国境地,过泥公山,去同谷。可他并没有见到救星同谷县令,只好在凤凰台结庐而生,在那里他开始了“白头乱发垂过耳,岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。中原无书归不得,手脚冻皴皮肉死”的艰辛凄惨生活。

在这样艰难困苦,饥寒交迫的情况下,他认识到伟大的理想,不能因贫困而舍去生命,还得寻找更好的乐土,“吾将上下而求索”!在《发同谷县》中这样写道:“贤有不黔突,圣有不暖席。况我饥愚人,焉能尚安宅?始来兹山中,休驾喜地僻。奈何迫物累,一岁四行役。忡忡去绝境,杳杳更远适。”

杜甫不得不一岁三役,于十二月初一再次出发向川蜀行进,投奔成都官僚严武。当他东行至徽州栗亭时,发现那里“充肠多薯蓣,崖蜜亦易求”时,就住了下来,而且在此他还不死心地向东寻找往日同僚吴十侍。同样,他仍没有找到能够给他安身立命的那方乐土。只好渡嘉陵,过略阳,越秦巴,达宁羌,又开始了他南下成都的当年第四次“流浪乞讨”,并写下了著名的《泥功山》《水会渡》《飞仙阁》等不朽诗章。

当他翻越过秦岭的崇山峻岭,乘上嘉陵江的舟船经历蜀道险滩时,更是发出了“入舟已千忧”,“远游令人瘦”的无奈感叹,表现出“浮生有定分,饥饿岂可逃。叹息谓妻子,我何为汝曹”的绝望心情。

就这样,他在唐王朝衰败时期,四处奔波寻找乐土,最后在天府之国成都郊外的浣花溪茅屋里发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的雷霆呼唤。之后,他不得不继续找寻他心中的乐土,最终客死在湘江的一条小船上。

呜呼!一代文坛巨匠,居于富饶的东秦岭,长于官宦之家,生不逢时,置身家性命于不顾,尽管贫困潦倒,但始终表现出了一个文人强烈的社会责任感,对动乱时期民间疾苦及社会弊端毫不遮掩的愤慨之情直达天庭,毕生寻找人间乐土,而最后深刻认识到即便找到了向往的世外桃源,同样也躲避不了腐朽没落的社会现实,必须推行“仁德新政”,防止两极分化,彻底革除社会弊端,才能实现人民安居乐业。

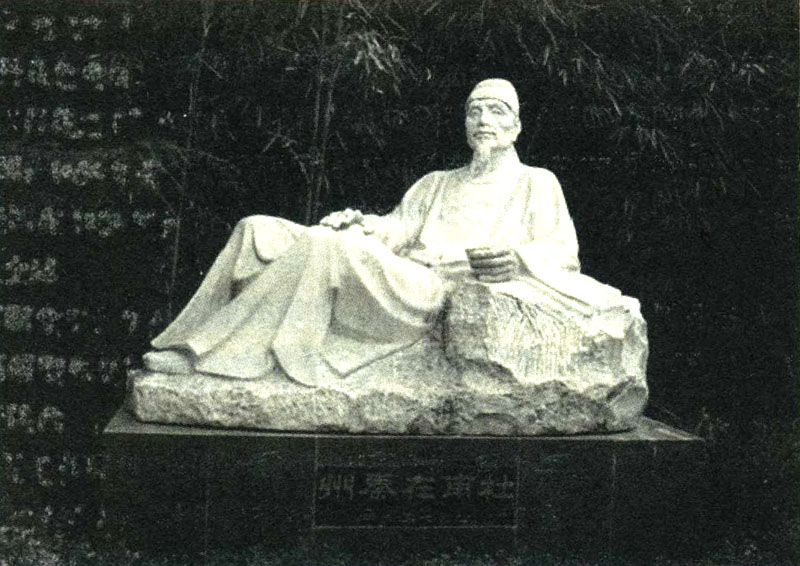

2013年秋,瓜果遍地,在一片丰收的风景中,我终于来到了东秦岭河南巩义市南瑶湾村杜甫故里,拜谒这位我心中的偶像。远远望去如笔架一样的黄土崖下有一座土窑洞,当地老百姓说那就是当年杜甫故居。可当我走近时,崖前远远地就被一道道高大的现代建筑所包裹,新建的豪华气派、高大逼人的杜甫故居,挡住了人的视线,怎么也看不见当年杜甫那普通的小院,怎么也见不到“庭前八月梨枣熟,一日上树能千回”情景了,这高门大院分明是当年王侯将相宅第,根本不用杜甫去操心“致君尧舜上,再使风俗淳”了。

我突然想,当年一腔热血忧国忧民的杜甫,如果是今天的高门富户,现在一定是悠闲的、幸福的,甚至是贪婪的。

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2