历史名都唐长安城的出现

责任者: 武伯纶,武复兴

隋末以翟让为首的瓦岗(今河南省滑县南)农民起义军,和窦建德、杜伏威等人领导的起义军一道,推翻了隋炀帝的统治。当眼看最后胜利就要到来的时候,很多官僚地主也乘机起兵反隋,争夺农民军用鲜血换来的果实。其中最著名的一个,就是太原留守李渊。

李渊是在他的次子李世民的百般劝说和具体策划下,才于公元六一七年五月打出了反隋旗号的。李渊、李世民乘隋主力与农民军正在各地酣战,隋炀帝远在扬州游乐,后方空虚的机会,挥军横渡黄河,联络以孙华等为首的关中农民军,一举攻下长安。

第二年春天,隋炀帝在扬州被他的亲信宇文化及绞死,李渊称帝,建立了中国历史上著名的唐王朝。从此以后的将近三百年间,长安不仅成了唐王朝的首都,是中国政治、经济、文化的中心,而且也是当时国际上的贸易和文化中心之一。

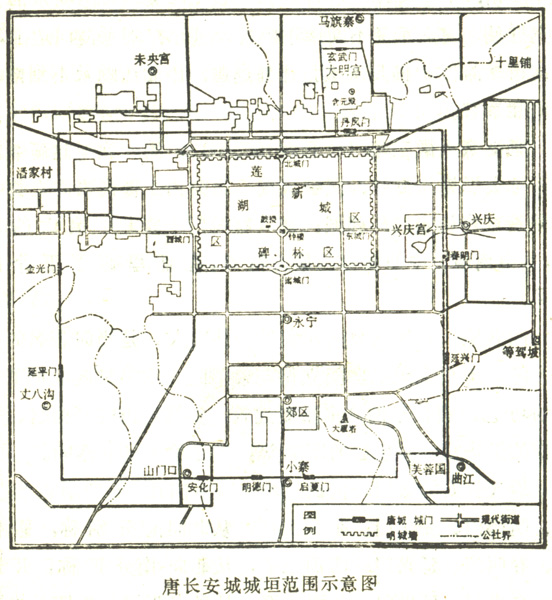

宏伟壮丽的唐长安城,是在隋大兴城的基础上发展起来的,因而这里需要首先介绍一下修建大兴城的大概情况。

隋朝初年,仍然将汉长安城作为都城。由于七百多年来屡经战乱,汉长安城宫室建筑已非常残破,而且井水变得苦咸不堪,所以在全国即将统一的形势下,隋王朝便决定在旧城东南的龙首原旁修建新城。龙首原南侧地势开阔,物产丰富,特别是距离渭河比较远,不受渭河向南摆动的威胁,自然环境的确比汉长安城优越。

隋朝的开国皇帝隋文帝,是—个迷信风水而又猜忌多疑的人。他取得北周政权后,不但把北周皇帝家的宗族宇文氏诛杀净尽,对北周宫室的存在也觉得不能放心,因而于五八三年,迁都新城以后,便把原来汉长安城中的北周宫室“并灌为陂”①。这种愚蠢而又粗暴的办法,古代叫做“潴宫”。《礼记·檀弓》说,对犯“大逆”罪的人,要处以死刑,并且要捣毁他的宫室,再灌上水。隋文帝如法炮制后,才算解除了他的“忧患”。这应该是隋文帝主张迁都的主观原因之一。

隋初修筑新都城的主要设计者,是太子左庶子宇文恺。宇文恺是中国历史上著名的建筑学家,《隋书·宇文恺传》称赞他“多技艺”,“有巧思”。当时他主持修成了宫城、皇城和外郭城,并且开凿了龙首渠、永安渠和清明渠,把浐河、交河、潏河的水引入城中。由于隋文帝在北周时曾被封为大兴郡公,因而把新都城叫做大兴城,城内宫殿名大兴宫,宫内前殿名大兴殿。

除长安城外,隋代的大建筑如仁寿宫(唐改名九成宫)、东都洛阳等,也是宇文恺设计监修的。这些建筑物一直为人们所珍视。如相传武则天的女儿太平公主结婚时,在宇文恺早先设计建造的万年县县衙里摆设酒宴,她嫌大门狭窄,不便于高车大马出入,准备拆毁。唐高宗李治知道后制止说:“宇文恺所造,制作多奇,不须毁拆也。”

唐初,由于封建统治者忙着与农民起义军及隋朝余部王世充打仗,突厥军又不断南下骚扰,甚至打到了渭河边上,唐高祖李渊被吓得几次主张迁都逃避,因而还顾及不到修筑都城和皇宫。

唐高宗永徽三年(公元六五二年),第一次对这座城池进行了大规模的整修。文献记载,当时由工部尚书阎立德负责修筑京城长安的外郭城;在九座城门上修起了高大的门楼,其中南墙正中的明德门最为特殊,在那里修了五个门楼③。

阎立德,万年(今陕西省长安县)人,是当时著名的建筑大师。历史文献说,阎立德与弟弟阎立本很早就继承了家传的巧艺,唐代早期许多重要建筑,如终南山的翠微宫、铜川市的玉华宫、礼泉县的昭陵等,都是他设计修建的。

唐代长安的城门,南面三座,从东向西分别称:启夏门、明德门、安化门;东面三座,从北向南分别称:通化门、春明门、延兴门;西面三座,从北向南分别称:开远门、金光门、延平门。北面城墙,是皇家苑囿的南墙,中部又是宫城的北墙,本来没有设置城门的余地,但后来也在宫城西边的城墙上从西向东,开了光化、景曜、芳林三门,以凑足全城四墙十二座城门的数字。

位于长安城北的皇家苑囿东西宽二十七里,南北长三十里;东到灞河,向西包括了汉长安城,南接京城北墙,北枕渭河。苑内有离宫台观二十四所,种满了花木果树,豢养着许多禽兽,供皇帝游猎玩乐。

解放后,经过实际调查,围绕唐代长安城走一圈,大约有三十五公里的路程。它的大小,是今天西安旧城区的七倍左右。这是当时全国最大的城市,也是当时世界上最宏伟的城市之一。位于今天西安城南杨家村的唐长安明德门遗址向我们表明,它确实有五个洞,门洞结构形式与汉代一样,不是用砖券成,而是在城墙缺口两边密密地栽两行木柱,然后在上边横架木椽,建筑门楼。中间门洞专供皇帝通行,因而修得特别讲究:门洞的石门坎上雕刻着蔓草动物花纹,而且毫无磨损痕迹,证明是很少使用的。五个门洞中,只有东、西两个靠边的门中有清清楚楚的车辙痕迹,当时的车辆行驶应该与汉代相同,是出右入左,各走一边的。

①宋敏求《长安志》卷十二。

②宋敏求《长安志》卷八。

③见《册府元龟》卷十四。

出处:西安史话/武伯纶,武复兴.—西安:陕西人民出版社,1986.3