毛主席的两次谒见

毛主席评论《聊斋志异》

1939年“5·5”的傍晚,毛主席到“鲁艺”来看我(上午有人先来告诉了我)。我出迎,主席边走边笑说:“特来专诚拜谒。”(一句旧套语)我说:“真不敢当。”请他进我的住房——山下空坪新盖的三间平房尽头的一间,没多的凳子,主席就坐在木板床上,靠着墙和我谈话,我们谈了些文学的问题,谈到《聊斋志异》。毛主席说:“《聊斋》是封建主义的一种温情主义,作者蒲松龄反对强迫婚姻,反对贪官污吏,但是不反对一夫数妻(妾),赞美女人的小脚。主张自由恋爱,在封建社会不能明讲,乃借鬼狐说教,作者写恋爱又都是很艺术的,鬼狐都会作诗……”他又说:“《聊斋》其实是一部社会小说,鲁迅把它归入‘怪异小说’,是他在没有接受马克思主义以前的说法,是搞错了。”“蒲松龄很注意调查研究,他泡一大壶茶,坐在集市上人群中间,请人们给他讲自己知道的、流行的鬼、狐故事,然后回去加工……不然,他哪能写出四百几十个鬼和狐狸精来呢?”主席问,苏联对《聊斋》有什么评论。我说,没有读到什么评论,只知道这部书的译者是苏联院士、汉学家阿列克谢也夫,他请当时在列宁格勒东方学院教中文的曹靖华替他校正译文,每张只付给五个卢布的报酬。

(后来我国解放初期,苏联驻华大使馆的文化参赞费德林——他是我的学生,中国话说得漂亮——拜访过毛主席,主席把自己对《聊斋》的看法也告诉了费德林。又后来听说,费德林在《聊斋》的俄译本前面作了序言,把毛主席这番意思也写进去了。但不知他是否说明了这是毛主席的评论。)

然后谈话转到我自己。我说,我在国外搞文学是“卖独行市”(湖南土话)。在那边的中国同志只有我一人搞文学,写过几首诗,人们就称我为“诗人”,其实很惭愧……主席肯定说:“是诗人。”我又告诉他,自己写东西很迟缓,难成,不能“下笔千言”。主席说:“下笔千言的,有时离题万里。”

我问主席对斯诺写他传略的意见。主席说,原稿他没有看过,书,略微翻了几页,有些不完全正确,我说,我在苏联写过他的传记,想再继续增补、修改。假如主席不反对“翻古”,请他详细谈谈……主席说:“无事时‘翻翻古’也有趣味。我可以在政治上帮助你。不过你要研究调查一些历史事实才能写东西……把一些历史事实写出一部小说来,拿一个人作引线,那是有味的,不过斯诺花了我四个夜晚,以后我再也不愿意谈自己的什么了……”最后主席说道:“等我休息的时候同你谈。”

晚八点左右,主席乘车,也邀我同去组织部大礼堂参加纪念马克思诞生日和“马列学院”成立周年的晚会。我们由台前侧门进去,看门的起初不让进,看见了毛主席,才让都进会场。观众一见毛主席,便鼓掌欢迎,他挥手答礼后,坐在第二排长板凳上。台是土的,尘土很厚。晚会节目没开始之前,观众指名大喊要某人某人唱歌,在我旁边的人带头喊我,众人跟着高喊要我唱歌、读诗。我完全没有精神准备,不知道延安有这个“规矩”,坚辞不成,只得站在板凳上唱了一段法文的Carmagnele。会场又喊要毛主席唱歌或讲话,他久久稳坐不动,观众也就没办法。

晚会节目开始了,有杂耍,戏曲情唱,马列学院学生合唱的《蒙汉青年进行曲》和“小鬼”合唱的几个歌子,内中一个是《抗日点将》。然后是三幕话剧,是塞克编导的,演员有孙维世,人们叫她为“大小姐”。这个剧没有名称,剧情却也有意思。毛主席注意地看完才走。

第二次谒见

1939年5月12日。午刻有电话:二十架日本飞机似乎向延安飞来。虽然还没有敲钟(其实是一块铁,自然也有破钟的)发警报,但小鬼来催:还是到山上窑洞里去躲一躲为好。到了沙可夫住处,和吕骥、张庚等十来个人闲谈,多半是关于艺术表演问题,各有所见,都有意思。先是徐一新来到我在山下的住房,谈起要组织一个“文学音乐晚会”,大大改良诗的朗诵,因为延安对朗诵诗的印象,非常不好。

在山上吃了午饭,飞机大概不会来了,下山午睡一会,下午四点一刻出门,五点许来到杨家岭毛主席住处。前天约好的时间。进入第一间窑洞。勤务员说:主席还没起来,在床上看书……他随即进去报告。一会主席出来,邀我到他居住和办公的那间窑洞去坐。他正在看《宋史演义》,说,用了四十元在西安买了一二百种这样的旧历史小说来。“你如果要什么书,开个条子来,我替你去买。”主席和我谈“鲁艺”的工作、任务……随即告诉我说,昨天中央开了会,决定我在“鲁艺”作编译部的工作,选出一些好的作品发表……他说,可以在延安办一个文艺杂志。我听了非常高兴。谈到诗,我带了一个手抄的诗本子,这时交给主席。他略看了几首,比较喜欢旧体诗,说《梅花》那首诗写得好。看后放下了。我开始和主席“翻古”,问他一些少小时候的生活经过。谈到辛亥革命、五四运动前后湖南的许多事变……他说:“你如果要写文章,要把这些历史事实搞清楚才行。”主席和我又说了许多笑话,他说:“姓萧的古来文学家很少,你要争气!……”

话头又转到他和子升的关系与决裂的原因。子升是我的长兄,青年时代和主席友好,也有点才干,但他坚决反对共产主义,因此主席终于和他决裂了。他后来改名肖瑜,做了蒋介石国民政府的农矿次长,时间很短,官气十足,最后跑到法国、瑞士、南美洲乌拉圭,作了些敌视新中国的事,现已死去,他写了一本书名为《毛泽东和我当过乞丐》,极尽造谣污蔑、自我吹嘘之能事。林语堂给他作序,可见其无耻了。

毛主席感慨地说:“看来,你们兄弟的关系,有点象鲁迅同周作人的关系。”我赶紧说道:“那我不敢比美。”主席也立即说:“是说在兄弟关系这一点上。”

我又谈了些历史的、文学的故事。主席真记得多!知识真丰富!已经将近七点了,留吃晚饭——主席今天还是吃第一顿。饭后继续闲谈。一会,叶子龙进来对主席说:“八点了。”主席这时才想起来说:“我记错了日子。本想约你来长谈的,谈一个晚上,不记得今晚上要出去和外面来的人谈话。”我说:“没关系,你尽管忙你的去,我改天再来请教。”

我想起在这三小时之内,虽然几次有人送文件来请主席看,作批示,他都看了,有的写上简单的批复。但断断续续的谈活,我还是有很多很大的收获。

我告辞。主席说,我们可以同一段路,他留下我的诗本子,说还要慢慢再看。又送我两听香烟,我们同时出门。

主席还是坐他那部长形汽车,到延安城南门外交际处去,我同车。在车上又谈了些关于十年内战后期的事。主席说:“那时候党的路线错了哩。”但对这个问题没有能够细谈,只觉察到他的心中有许多感慨。

已经到了“鲁艺”山下。靠城的北门外,车停住了,我下车。主席也下车来,车子要临时修理。陕北的月特别明亮,天特别蓝。主席在路上踱步,仰望天空,看看延河两岸的灯火,我们谈在革命斗争中牺牲了的同志们,我说,我听说何胡子、蔡和森、瞿秋白三人牺牲了,特别伤心流泪,瞿秋白去苏区前和鲁迅相处得好,他写的鲁迅选集的序言很有见解,他和我经过鲁迅也通过几次信,他们之死去是大损失!……

我这是转达在莫斯科的杨之华同志向他问候引起的。毛主席说:“是啊,秋白假如现在还活着,领导延安的文化运动,多好啊!……”

车修理好了。主席和我握手作别,他坐上车,继续前去。

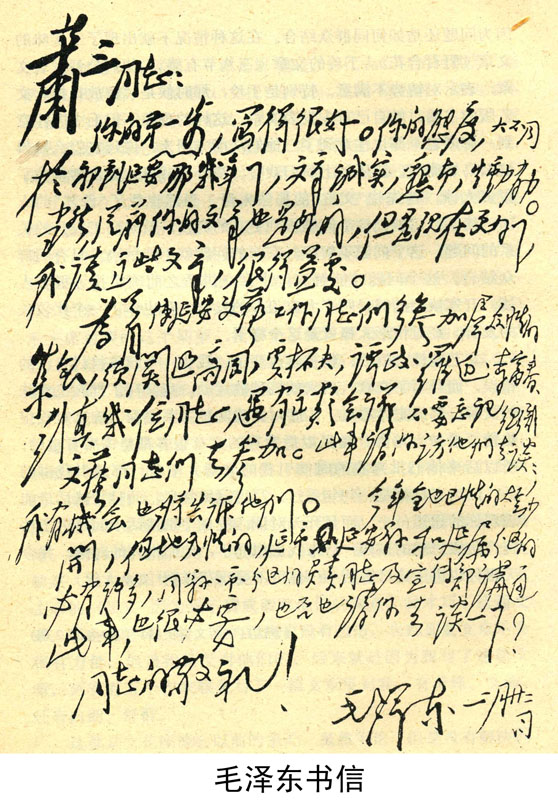

六月中我收到毛主席寄还给我的手抄诗本子,附信云:

子暲同志:

大作看了,感觉在战斗,现在需要战斗的作品,现在的生活也全部是战斗,盼望你多作些。……

——这是对我的最大的鼓励!

(节选自《窑洞城》,载《时代的报告》1981年第3期)

毛泽东同志1936年写给丁玲的一首词

临江仙

壁上红旗飘落照

西风漫卷孤城

保安人物一时新

洞中开宴会

招待出牢人

纤笔一枝谁与似

三千毛瑟精兵

阵图开向陇山东

昨天文小姐

今日武将军

这首词是毛主席在1936年12月间写的。丁玲同志这时到达保安,不久即随红军去陇东,毛主席把这首词用电报发到前方,由当时红军一方面军转交丁玲同志,1937年初丁玲回延安,毛主席又亲笔写录全文送给丁玲,1939年陕甘宁边区河防一度紧张,为了珍藏这份史料,丁玲当时把这首词及其它一些稿件,一并寄到重庆,委托胡风保存。

现在,依据《新观察》杂志1980年第七期刊载的复制照片,转载于此。