延安道路的生态起源*

“延安道路”通常被理解为一套动员战略,它产生于1941~1942年的中共整风运动。在许多分析家看来,这些战略为中共1949年的胜利奠定了基础。Mark Selden在其1971年的开创性研究中提出,延安道路起源于共产主义运动中固有的民众主义“冲动”,这一冲动在中共领导人应付1940~1941年的危机时重现出来。根据Selden的观点,延安道路是“建立在平等的参政和社会的基础上”的农村发展道路,旨在创造“新的社会形式”;延安道路是“群众路线”所概括的那种战略,即拒绝精英主义和官僚主义的“领导动员风格”。①Selden认为,延安道路体现在中共1942年以后所发动的一系列群众运动中,尤其是1943~1944年的大生产运动中。

最近,学术界从两个方面对这一解释提出了挑战。首先,Selden的解释过于强调中共1942年以后动员方法的民众主义特征。现在多数学者都承认,延安道路中任何民众主义的因素最多只是中共多面战略中的一个方面;甚至在延安平静的岁月里,共产主义动员者的权威主义和国家强化的抱负也是相当明显的。②其次,Selden只强调陕甘宁根据地,这一点受到一些分析家的质疑。这些分析家发现,中共抗战时期成功的原因在于敌后根据地而非延安。比如Carl Dorris就提出,整风运动中“新的系统的农村革命方式”并非产生于西北根据地,延安“不在急剧发展的群众运动的中心,而只处在党的战时活动的边缘”,它只是“华北根据地试验和政策发展的受益者”。③

本文旨在恢复延安是延安道路故乡的结论,并证实将民众主义作为延安地区党的群众运动特征这一模式的有效性。然而,我对陕甘宁根据地研究所得出的结论,在主要方面与Sel-den1971年的结论不同。我发现,“延安道路”的延安地区特殊社会生态学起源,与共产主义运动中的“民众主义冲动”具有同样重要的意义。事实正如Selden所说的那样,40年代初严重的军事和经济危机迫使中共领导人对政策重新定向之后,新道路非常卓越,而且实际上吸取了中共苏维埃时期和抗日时期在不同地区的工作经验。然而,构成延安道路的放权、参政和社会建设的战略,却以特定的方式扎根于延安市周边的农村。这种方式不可能出现在中国其他地区。这并不意味着中共动员者不能在其他地方运用这些战略。但这些战略在被运用到其他地方时,就丧失了其民主化潜力。作为一种将民众主义理想与中共社会建设目标融为一体的战略,延安道路产生于(而且实际上只能适用于)延安附近的地区。

1942年以后延安地区革命所取得的成功使延安道路合法化,并使其进一步成为“民族模式”,尽管延安道路只是特殊条件下的产物,而这种特殊条件在其他地方是无法再现的。即使在陕甘宁边区(它由5个情况迥异的分区组成)内,这些特殊条件也很难再现。本文进一步将其中的两个分区——延属(延安是其首府)分区和北邻延安的绥德分区做一对比,旨在描述当地特殊的社会生态,这种特殊的社会生态塑造了一整套行之有效的强化国家和本地社会的战略;然后证明在情况迥异的绥德,同样的战略并不能产生与延属相同的结果。

我的观点总的来说就是:延安地区(延属分区)具体的生态状况使得乡村重建道路成为可行;在乡村重建过程中,全面的国家主义的实施为地方自主留下了余地。而绥德分区则形成了鲜明的对照。在这里,国家主义的中央集权通常窒息了任何所谓的基层民主。党开展活动之前就已存在的生态和社会-政治状况,足以解释这两个分区之间的差异。

绥德和延属的社会生态

在抗日战争的大部分时间里,陕甘宁边区政府的辖区至少横跨85000平方公里,将26个县(全部或部分地)联为一体,总人口不超过150万。④边区的陕北部分是冲蚀严重的丘陵山区,气候恶劣,土地干旱。这些不利的自然条件,加上技术极其落后,19世纪中期以后内战不断以及1911年以后军阀政治反复无常,使得曾诞生了中华文明的这一地区变成了全中国最贫穷最萧条的地区。陕甘宁的绥德和延属两分区的情况也都是这样。这两个丘陵山区的农民在勉强餬口的悲惨生活中挣扎,还不时受到干旱、洪水、冰雹、反季节霜冻和瘟疫的威胁。然而,在贫困的样式上,陕北人口稠密的东北部与人口稀少、几乎无处不在的半荒地之间反差非常明显。中共行政区划下的绥德分区各县,尤其是绥德县和米脂县,比陕甘宁任何其他地方都更接近于中共所宣传的中国农村革命成熟的典型形象:渴望土地的农民和剥削农民的地主。中共在人口稀少的延属县所面临的挑战,主要不是地主所有制的破坏作用,而是迁入新居民,建设经济基础。

延属和绥德的地形、土壤和气候都基本类似。在绥德,人们沿无定(Wuding)河和大离(Dali)河及其支流居住;在延属,人们沿洛水和延水河系居住。绥德和延属都有很长的地段与黄河相接,因而这一地区就有温和一些的气候和适宜棉花生长的条件。这两个地区都被深约45米的黄土覆盖,⑤因而土地潜在是肥沃的。但地形和气候却很恶劣,多数耕作是在易受冲蚀的岭坡上进行的。河流很容易在松软的土地上冲刷出非常陡峭的沟壑,⑥因此简单的灌溉技术常常不可行。在陕北,没有一个地方是真正的淤积平原,条形可灌溉河床平地很少超过1公里宽。⑦大多数农民只能依赖每年仅有的5个无霜月。每年的降雨少于20英寸。春季降雨不可靠,而7月和8月降雨量很大,以致成熟的作物常常受到洪水的威胁。⑧在春季无常、夏季变幻莫测的地区,农作物收成很不稳定,正如绥德谚语所说:“见苗一半收”。⑨

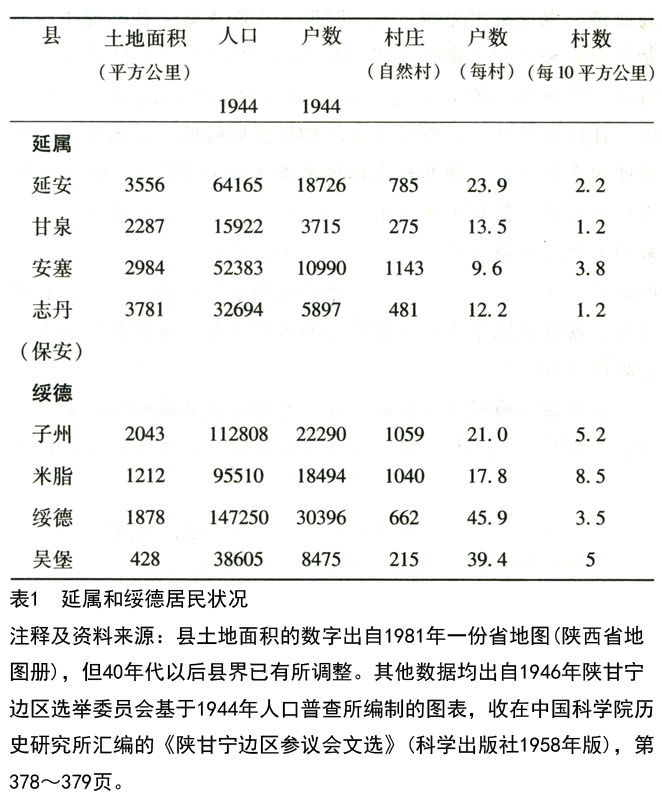

1942年,延属分区由陕北9个县构成,多数县保持旧的边界,延安是其市政所在地。⑩延属分区面积约23000平方公里,是绥德分区面积的两倍多。30年代初人口不足25万,(11)但大量移民的流入使人口总数很快达到了1941年的36万。(12)

绥德分区是将5个边界经过调整的老县,与新成立的子州(Zizhou)县(由绥德西部与榆林、横山两县部分地区组成)合并而成的。(13)绥德分区1941年领土面积约11000平方公里,人口近54.5万。(14)因此两个分区的人口密度有很大差异。40年代初,绥德的人口密度几乎达每平方公里50人,(15)而延属只有约15人;绥德每人平均不到6亩耕地,而陕甘宁边区平均每人20亩。(16)

那么,绥德农村在整体上缺乏物质优势的情况下,为什么相对于边区其他地方会有如此大的人口密度和农业集约度呢?原因可上溯到19世纪中叶的穆斯林战争之前,但是人口数据表明,这些战争的破坏加剧了人口数量的差异。可怕的大屠杀和随后陕西穆斯林被强迫迁居甘肃,对延属各县如保安县(现志丹县)和延安县农村社会的肢解破坏,要远大于对人口更稠密的绥德和米脂各县的破坏。(17)1823年保安人口有5.1万,而1868年只剩170人;1823年延安有居民61200人,而到1930年有约10000人。(18)相比之下,绥德县1823年的人口是11.3万,而1930年是15.2万。(19)陕西各地被内战所损毁,晚清时不断吸引了大批饥民,这些人显然没有迁入延属农村,其原因不难想像。

新移民至少需要容易借到的口粮、种子、农具和耕牛,是最起码的要求。在新移民能自己谋生之前,还要为他们提供住房、衣物,给他们饭吃。他们还需要储备粮食,以应付陕北难免出现的饥馑年份。贫困的新移民无法靠自己的力量修整土地或重建乡村制度和社会,也没有官方渠道的帮助。几百年来衰弱状态的延安县级行政机构,(20)被19世纪的危机弄得更加衰弱。既缺乏官方安置战略,也缺乏基础设施可持续修复和发展的规划,因此地方经济制度不断解体。荒废的村庄变成了废墟,居民点之间的距离越来越大,交通线年久失修(东部黄土地建设的快速侵蚀加速了这一进程),集贸中心和贸易网络也消失了。水井、灌溉排水系统、田堤、粮仓和道路都无法维持。1944年,Harrison Forman在从延安向北旅行时这样描述当地的农村景象:“我们穿过许多遭遗弃城市的遗迹,其中多数想必曾经相当重要。屡遭入侵者的劫掠,它们现在只不过是破碎的废墟,墙壁破损,乱石成堆。乱石堆上过去一定矗立着庄严的建筑物。有几户人家仍住在由石堆的碎石建成的粗制房中。”(21)

当英国外交官Eric Teichman1917年从西安到延安旅行时,他提到位于延安正南方的富(Fu)县“实际上已经空了——前些年它被土匪洗劫了4次。那里的居民绝望地放弃了居住,迁到别的地方或省份去了。”(22)J.C.Keyte发现,1911年的延安市是一个令人沮丧的地方。他说,

这是“一个自命不凡的政府机构久已衰落的城市——回眸年代久远的暗淡景象,人们会瞥到一缕过去的辉煌;但那种体现在服饰和符号上的活力已经逝去很久,只剩下停滞、腐败和腐朽统治着这座城市。”

这与他在绥德市所发现的“激动和兴奋,讲义气”(23)形成了鲜明对照。

旅行者得到的荒芜印象,被中共调查者搜集到的居民状况的数据所证实(表1)。数字显示,延属农村的居民村比绥德地区要小得多,村落之间也稀落得多。比如在保安县,1944年每十平方公里只有1个村(自然村)多一些,每个村庄只有约12户人家。相比之下,绥德县每十平方公里平均有3个村庄,每个村庄有约46户。延属居民村之间非常稀落,交通线的变化无常加剧了这一问题。交通线主要沿着漫长丘陵间的深沟水道而行。而在丘陵山区,匪患成灾。地方政府与地方绅士都不投资进行道路维护,小村庄社会的隔绝状态就这样形成了。1936年以后中共将道路建设作为优先课题时,这种状况才告结束。

与延属和绥德不同的人口和居住方式密切相关的,是不同的土地所有制、经济活动和社会结构。榆林—绥德地区的战略位置靠近以前的帝国长城,处在重要商路的交汇处,这使它成为陕西省重要的商业中心之一;它的商业比延安地区更为发达。绥德市是该地区许多经商家庭的家乡,这些家庭支撑起一个在该省属于一流的教育体系;陕西省中共早期革命运动的领导人大都在东北部的这些学校接受教育。(24)

正如具有政治抱负的家庭的典型做法那样,榆林-绥德的商业精英也投资于土地。这一时期,中国无处不在的地主所有制与商业和公职紧密结合在一起,(25)但都没有像在陕北东北部各县这样紧密。陕北东北部各县是商业上具有战略地位的地区。在这样的地区,种植粮食作物是有风险的。绥德商贸中心商业机会的存在,使拥有土地的乡绅家庭能够应付30年代的农村大萧条,甚至可以从中获利。他们大多数在绥德和延属的荒地上拥有大量财产,但是更愿意保持农村生活方式,参与居所附近村庄的事务。这样,绥德和米脂县城及附近乡村的农耕潜力,就常常因土地和土壤方面的投资以及排水和灌溉能力的提高而得到增强。

陕北地主典型地与商业活动、土地投机和高利贷联系在一起;(26)他们往往以商补农。在许多农村地区,放贷是利润最大的经营形式;而且正如在别的地方那样,放贷是农村经济的支柱。高利贷者可能会将许多自耕农置于死地,但多数农业经营非常依赖信贷支持。贷款的获得阻止穷人陷入最后的绝境,加上富余地主对土地进行投资从而改良耕地,这就解释了绥德农村何以相对南方地区来说有这么大范围和规模的集约农业。

因此,绥德—米脂地区的一个显著特征,是地主所有制强大,相应的租佃率高。以华北的标准来看,绥德的佃农比例是很高的,(27)这特别与延属的情况形成了鲜明对照。1933年国民党对绥德县4个村庄的调查揭示,1928年48.4%的农民属于佃农,而1933年这一比例已上升到58.8%。(28)大多数评论者将租佃率提高和无地农民数量增加,直接归因于1928~1931年西北大饥荒。国民党的调查也显示,在绥德,佃农是最贫困的农民(其他地方并不必然如此),而且这里的收入差距也比该省其他地方要大。(29)1934年以前的5年时间里,自耕农的数量减少了15%以上。(30)当地人拥有的土地数量也减少了,(31)这表明拥有土地的外出者在增多。

国民党的调查队按照四级分类,将1929年所调查4个村庄中79%的农户归为“贫穷”,而1933年这一比例就达到84%。(32)1942年,中共一个调查队描述了使穷人变得更穷的贫困陷阱。资源缺乏的家庭总是耕种最贫瘠的土地,而且没有家畜,从而不能像拥有驴、牛、羊、猪的农户那样地给土地施肥。佃农和贫困的自耕农常常要耕几小块地,在小块土地之间得走两三公里的路。(33)像全中国所有贫农一样,他们总是需要额外找工作;而他们在农忙季节做短工,则进一步导致他们所耕种的土地产出下降。1942年的调查队给出了绥德县一个村这样的例子。该村每年有62%的贫农外出给别的农民打工,而其中50%是为别的农民做长工。(34)

在陕北的东北部各县,农村地区强壮男子完全不务农的比例高于平均水平。陕北的平均比例不可能超过10%,(35)但绥德分区估计高达20%的男子是非农人员。这些非农人员或者是“游民”,或者受雇为商人、煤矿工人、盐业工人或技工。(36)成年男子在外做长工的家庭,通常参与合作安排,通过合作安排由邻居照管自己的庄稼。(37)长期建立起来的互助传统,使家庭养家餬口者新年一过就离家到劳动力缺乏的南部工作,到冬天才回家来。许多人自己组织起来形成合同劳动队,每年到南方延属地区争取工作。中共调查队估计,1942年绥德—米脂县所能提供的全日制农业岗位,不足现有劳动力的一半;(38)中共1944年的一份报告建议,将绥德分区1/3的劳力(即4万男子)移民到延属,这样对两地都非常有利。(39)

国民党和中共的绥德农村调查所呈现的一幅画面,正如中共宣传家所宣传的农村悲惨和阶级剥削的现象。所调查村庄呈现出相当一致的阶级结构,巨大的再分配不均和严重的无地问题。但这一理论模型肯定不适用于延属农村。

中共土地改革者在延安道路形成并得到验证的地区所面临的挑战,非常不同于地主所有制强大且土地缺乏的绥德向他们提出的问题。19世纪70年代穆斯林战争之后,土地被赏赐给清室的忠诚者,这在人口稀少的陕西和甘肃地区创造出大地产。再者,在荒芜和危险的丘陵山区,财富损失频繁而且迅速,土地价格又非常低,这导致土地进一步集中在少数富户手中。尤其是1928~1931年西北大饥荒期间及其以后,有钱有势者收购破产地主地产的趋势非常突出。30年代中期,有些村乃至整个乡的耕地基本上都在一个地主名下,(40)这就是为什么中共历史学家声称“陕甘宁的阶级矛盾异乎寻常地严重”。(41)

有时延属的大地主请雇工帮忙种田。男移民常常被吸收到流动劳动帮中。在劳动力缺乏的农村,这些劳动帮为大地主提供基本的服务。想租种土地的新移民几乎总要与地主谈判分成安排。通过分成安排,地主为佃户提供住房、种子、挽畜和耕具。这些东西在该地区是比耕地更有价值的资源。(42)延属“封建”租佃形式的盛行,主要是因为移民佃户所占比重较大。一些地主以封建主的方式统治其部分地产,试图使佃农陷入人身依附和封建义务之中。这种地主-佃户关系在中国绝大部分地区已经消失很久了。(43)60年代初期采访柳林(Liulin)村民的Jan Myrdal得知,1936年当地地主能在20名武装人员的帮助下,保护其财产免遭中共领导下的农民的没收。Myrdal的被调查者说,“这些武装人员是他自己的佃农”,“保护他是佃农的义务”。(44)

然而,对大多数地方而言,延属分区丰富的土地使这里的佃农比绥德各县的无地农民更有力量。30年代,在延属和关中部分地区,“包山租”的租佃形式仍经常被使用。在这一租佃安排下,整个山岭不丈量面积就被租出去。(45)想租地的农民可以选择低租金的土地,并圈出一块公共荒地来种庄稼。(46)这里的土地易得、便宜,从而也排除了像绥德那样的投机市场的发展。对大地主来说,土地只有被耕种才会有收益,因此排斥佃农是不明智的。就像在中国其他地方一样(不过这里更明显),相对于这一时期的高利贷和苛捐杂税而言,地租对延属农民阶级的压迫和桎梏要轻得多。

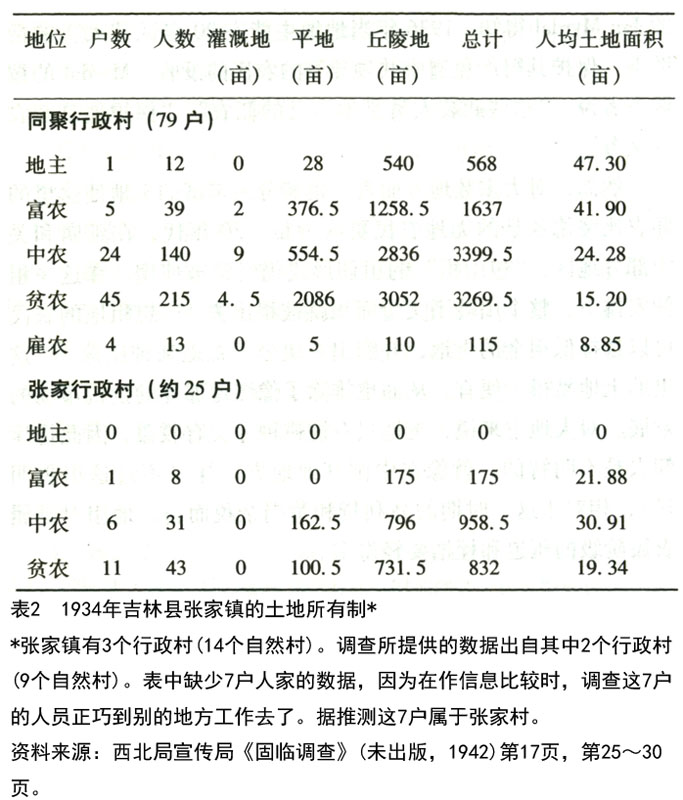

在土地丰富的延属农村,村里的小地主(即“富农”家庭)拥有的土地并不比中农家庭多多少。换句话说,当延属的地主不是非常“大”时,他们可能就是“小”地主。中共在古林县选了几个村子进行调查(表2),揭示出荒地地区几个典型的社会生态特征。(47)一个明显的特征,是土地重新分配之前阶级差异相对较小,肯定比绥德地区小得多。调查者在一个镇只确定了一户地主,而且暗示该地主的佃户是刚到的移民。(48)在同聚(Tongju)村,富农、中农和贫农都拥有水浇地(尽管多少不等),而地主则没有。在张家(Zhangjia)村,没有富农家庭拥有易耕平地,而贫农则有几块。

贫农之所以被划入“贫农”,部分原因是他们每户拥有的土地较少,但主要原因是他们的家畜较少。这一地区衡量富裕程度主要按家畜拥有量。表2所列60户相对贫穷的“贫农”和雇农家庭,明显是因为他们只拥有40只羊这一事实。而30户中农则拥有674只羊,6户富农拥有510只羊,1户地主拥有200只。然而值得指出的是,在这样一个家畜是特别值钱的收入资源的地区,划入“贫农”的家庭尽管拥有的家畜很少,但贫农也有可能拥有相当数量的家畜,这种数量在东北部人口稠密的地区根本是不可能的。在张家村的调查中,60户最穷的家庭拥有48头挽牛,(49)比绥德—米脂地区的正常数量要高得多。在绥德—米脂地区,贫农的家畜拥有率多则每两户拥有1头挽牛,少则每7或8户拥有一头。(50)

家畜拥有量的重要性表明,副业整体来说非常重要。整个中国副业都是农业经济的内在组成部分,但在陕北,农作物生长异常不稳,这增强了副业的功能。绥德和延属的情况都是这样。这两地的富农都很富,因为他们兼做非农经营。贫农只有做额外工才能活下去,而拥有挽牛的农民总是密切关注是否有拖运工作可做,尤其是在农闲季节。在延属荒地,村子之间相距很远,村庄也远离市场,因而道路拖运就非常重要。事实上,除养羊外,运输就是这一地区的主要副业,而且也是许多家庭的长年职业。长脚户(changjiaohu)沿主要商路维护和配备饲料站,并从事拖运到遥远东北部和南部商栈的长途业务。在东北部和南部,有延属羊皮、羊毛大衣呢、驴皮、毡毯、动物油之类商品的需求市场。在回程时,长脚户装运延属地区一般不产的日用必需品。(51)在大多数地方,这些长脚户都是受镇上商人和政府官员的委托拖运货物,而更边远和难进的村庄,就要依赖同乡短脚与市场及外面世界建立联系。

在人口稠密的东北部分区,自然就没有牧地,而且大多数拖运工作都由耕畜来做。在绥德的盐产区,(52)几乎所有拥有或能借到驴子的农民都在空余时间拖运叫卖食盐。靠近同一地区,有一条很宽的产煤带,它为盐加工提供燃料;拖运叫卖烟煤也是当地大多数农民的一项副业。(53)沿街叫卖从南方船运过来的粮食,是就业不充分的农民另一条谋生之道。而且它还是一条顽强的谋生之道,以致中共当局发现根本无法阻止越过边界到国民党辖区的“非法粮食走私”。(54)

绥德东部部分地区曾经是产棉区,绥德最重要的工业副业曾是棉花纺织。但在军阀统治下,棉地变成了鸦片种植地,与其配套的鸦片地灌溉设施也得到了发展。(55)棉花种植的严重减少,加上外国纺织品的竞争以及内战中贸易的衰落,几乎摧毁当地民族纺织业。类似地,到30年代,曾经在延属—绥德部分地区很常见的丝绸生产也几乎消失了。然而,由于绥德农户中有很强的纺织传统,中共发现在绥德推动棉纺合作“群众运动”要比在延属容易得多。其实,1942年中共绥德调查队就得出结论:由于耕地稀缺,绥德—米脂县的副业总体来说要比陕甘宁大多数地方发达得多。在这方面,绥德分分区为陕甘宁边区农村和城镇工业的发展都奠定了基础,这是延属分区无法相比的。

共产党与国民党为争夺绥德地区斗争了5年多;由于绥德的战略位置(56)及商业财富,中共想将其合并为陕甘宁边区的一部分。然而,在40年代初控制绥德后,中共土地改革者不得不面对可怕的“土地问题”。要使土地改革和乡村重建卓有成效,就要缓解耕地压力。而由于延属需要更多人口,将数万绥德农民迁移到延属荒地明显是一举两得。正如我们预计的那样,1941年“自愿迁移”政策的发布,并没有使绥德农村人口减少很多。想要耕地的农民并不太可能自愿迁移,而且人口密度过大也只是内容广泛的土地问题的部分内容。此前绥德已经历了7年的喧闹期,先是中共领导的暴动和土改(常常是不稳固的),随后是1936年许多“红区”被国民党支持的军队重新占领,接着1940年中共重新控制该地区。所有这一切的结果,是人们对土地所有权的主张情况异常复杂。当改革者开始试图裁定这些主张时,就出现了诉讼狂潮。人口众多的绝望贫农以及村里根深蒂固的社会紧张,对绥德分区延安道路构成了严重阻碍。

延属的土地问题主要不是地主所有制,而是土地处于半闲置状态,土地没有得到有效利用。在这里,农村苦难的根源不是阶级剥削,而是长达几个世纪的暴政和经济衰退。当中国共产党人1934~1935年在陕北南部开始鼓动农民暴动时,他们发现农民有足够多的怨恨,但大多数人不是对不公平土地租金的怨恨。税收和程度稍低的高利贷是核心问题。而农民愤怒的焦点是“地方恶霸”,即不分青红皂白进行榨取和欺凌的人。1935~1936年的土地革命迅速清除了“土豪”。中共1936年以后对统一战线的宣传,使地方政府在对待从前的地主时显得比较仁慈。这些地主选择生活在中共统治之下,并接受中共对其土地占有的慷慨许可。当然,中共慷慨也容易,因为土地是荒地。尽管延属的旧绅士有时也会制造麻烦,但从未对中共权威及其控制构成严重挑战。到1937年,随着革命的“阶级斗争”阶段的结束,在延属中共可以将乡村重建工作推进到第二阶段即更实际的阶段。在以后几年里,荒地地区人民的任务就是在复兴的党—国的帮助下“休养生息”。

延安道路在延属和绥德

依据Selden的定义,延安道路要求重建乡村社会,这种乡村社会消除了权力等级和剥削,塑造合作关系,培育大众民主。重建会导致“抛弃集权官僚制下行政和技术精英的统治”。(57)当我们转而审视延安道路在延属和绥德的运作情况时,我们就是在寻找社会建设的证据,这种社会建设以分配平等、组织充满生机以及合作结构牢固为特征;我们也是在寻找民主化的过程,这种民主化至少将一部分决策下放给地方,并将权力交给人民代表。不用说,从这个意义上讲,延属和绥德农村都没有真正“民主化”。但延属的民主化比绥德进展要大,尤其是在社会建设方面。这可以从两个分区在延安道路两个主要方面的进展对比中看出来。延属的乡村重建是通过移民安置项目,而绥德的社会重建是通过阶级斗争。我突出这一对比的目的是想表明,延属荒地是延安道路天生的起源地。

(一)延属的移民安置

有计划的移民迁置项目一般不被看作延安道路战略,这首先是因为这一项目在1941~1942年整风运动前很久就已经开始,其次还因为移民迁移对陕甘宁根据地来说是极其特殊的情况。然而在延属各县,移民安置实质上是社会建设项目,是1943~1946年延安道路成功的基础。在延安时期早期,众多延属村庄的人口急剧扩张,到1943年春中共发动有组织的生产运动时,这些村庄使当地社会繁荣。同一春季,绥德租佃改革工作队正带着指示奔赴农村,以使当时的改革工作得以运转,并修补去年秋季抢救运动所造成的损害。

1937年的统一战线协议给了中共几年免于国民党公开进攻的机会,并使陕甘宁政府获得了重庆方面的一些财政支持。1940年以后,国民党不再提供补贴。但在这4年中,国民党的财政补贴占到边区年财政收入的50%以上。(58)在这种情况下,政治上安全、人口稀少的陕甘宁地区确实可以“休养生息”。边区政府很快就集中精力重建和扩展交通线,重建谷仓,复兴基础工业(尤其是纺织和制造业),促进棉花种植。然而,最为关键的长期战略,是一方面迅速增加耕地面积和家畜数量,一方面进行移民安置。换句话说,就是逆转自19世纪中叶穆斯林战争以后该地区就一直存在的“民逃田荒”趋势。

直到1941年,也就是在国民党默认中共占据绥德分区1年之后,才开始从绥德到延属有组织地进行移民。我们只有1937~1941年间不连贯、有时甚至不可靠的移民数字。(59)但主要趋势是足够清楚的,即1936年以后延属各县尤其是延安县的人口显著增加,而且新移民中很大比例来自绥德。长期以来,荒地对渴望土地的绥德农民来说就像磁石一样。家乡的内战加上中共土地和税收改革的吸引力,使零星的移民在30年代末转变成移民潮。《解放日报》的报道声称,从1937年到1942年间,将近3万人从榆林—绥德地区南迁到陕甘宁,而且绝大多数移民定居在延安县。(60)然而,不管是从绥德来的新移民,或是从被战争蹂躏的饥馑地区越过陕甘宁南部和东部边界来的新移民,在边区休养生息期间将只有几户人家的居民村建设成有生机的社会单元以及将荒地改造成耕地过程中,都起着关键的作用。

在延安地区土地革命期间,贫农常常可以分到超出他们力所能耕的土地。比如吴满有(Wu Manyou,不同寻常的劳动英雄,后来成为国民党的合作者)1935年分到整个一个约200亩完全未开垦的山岭。1938年他只耕种了90亩,但在以后几年里,他通过吸收新移民作为分成佃户,逐步增加了可耕地面积。1944年他耕种了450亩。(61)1936年以后涌向延属的新移民,通过受雇做工或分成制劳动,支撑着“富农经济”(根据中共抗战时期的观点,富农经济是革命的“新民主主义”阶段的有机组成部分)。(62)他们成了开垦更多耕地的劳动力;(63)他们填补了小村庄的人口(吴满友的村庄从1935年的4户人家增加到1944年的18户);而且在富农雇主提供的帮助,大概还有政府小额贷款的帮助下,他们购买价格便宜的土地,并迅速成为自耕农,(64)从而加入到数量日益增长的地位上升的农民队伍中去。这侵蚀了陕北新党—国所策划的农业复苏。

党—国要供养日益庞大的军队和官僚,而私有农民(尽管数目迅速增加)土地垦荒工作与其不协调。尤其是新移民免掉了所有税赋和义务,而且新开垦土地3年免税,(65)因此这无法满足党—国建设者的需要。急于使更多土地迅速变成可耕地的边区政府,于1939年2月发动了“大生产运动”,其主要目的是开垦荒地并使“国家工作人员自给自足”。(66)每个县都设定了垦地目标。19个县成立了镇级垦荒队,超额完成份额的县受到边区报刊的表扬。延安和延川(Yanchuan)县政府声称他们超额完成份额的200%以上。(67)1939年开荒100多万亩,几乎是过去两年垦荒总和的两倍。(68)

1939年较大范围的垦荒行动具有军事化风格,严重依赖村民的参与。1942年春季延安县政府动员当地农民组成大型垦荒队清理8万亩荒地也是这样。但这种做法很快就受到公开批评,因为它“使人民厌恶集体劳动”。(69)此后,大型垦荒人力动员基本限于部队范围内。至此,中共战略家开始严肃关注大量人口被强行编入劳动旅开垦不属于自己土地的做法对政府权威和声誉所造成的损害。1942年,开始对动员战略进行彻底的重新检查。1943年,更民众主义、更少强制性的动员方法成为规范。此后,将清理出的公地所有权授予开荒者变得很平常。

中共整风运动批判包办方法,提倡民办,这是基于强制会适得其反的认识。然而,让人民“自己动手”,也是1940~1941年财政危机造成的。(70)财政危机使边区政府无法像1937~1939年那样资助发展项目。因此,当1940年绥德分区被正式合并,从而延安当局终于可以计划和协调东北部移民时,党-国却难以给予财政支持。这样,像许多其他重建项目一样,荒地地区的移民安置也不得不“依靠人民”。将民办政策运用到安置工作,首先就意味着停止强征公民帮助移民家庭,而且恰如其分地设计社会援助计划。这种社会援助计划既可以使新移民迅速安置下来,也可以使现有居民和整个社会受益。

1941年以后,民办原则明显体现在各地运用各种方法进行移民安置,所持理由是应该允许人民以适合当地条件的方式做事。然而,我们还是能够确定社会建设项目中的一些关键要素,这些关键要素具有广泛的特征,并使其从实质上可称为社会建设项目。首先,社会建设至少在一定程度上是基于“家庭团圆”。几十年甚至几个世纪以来,人们一直在从陕北东北部迁出。而到了20世纪40年代,中共却敦促在绥德有亲戚的延属居民,劝说他们的亲属迁到南方来,作为他们的邻居安置下来。并向他们保证,他们一迁过来就有房住,有饭吃。这种以亲属为基础的移民战略减少了对政府安置基金的需求,也保证了快速轻易地吸收新移民。然而,我们必须假定,在1942~1945年间安置在荒地地区的1.5万绥德人中,(71)只有很小一部分迁到了住得很好的亲属家附近。更常见的情况是“交叉”安置,即几个男人先迁过去,一两年后,当他们在荒地上建立起农庄之后,更多家庭加入进来。绥德干部另一个动员移民的办法,是将有亲戚关系或是好邻居的人联合在一起,把他们安置在同一村庄里。因此,移民项目尽可能建立在传统关系基础之上。它要求在绥德这边亲戚关系连根拔起。但延属的安置项目却要再造亲属和邻里关系,培养共同纽带。

社会的稳定与和谐(阶级斗争进行时是例外)是中共的利益所在,这使得中共关注新移民在现有延属村庄间流动的负面作用,尤其是强制征集食品“贷款”分配给新移民这一做法所激起的敌意。(72)中共整风运动倡导的民办政策结束了强制征收贷款的做法,但也给地方社会下放了许多责任,尤其是移民安置费用的责任,尽管负担现在压在了私人雇主而非整个社会身上。在富农经济发挥积极作用的时期,吸收移民作分成者或做农活的农民,被允许剥削他们的工人“一点”(剥削毕竟是内在于富农经济的)。(73)当新移民对社会不再是负担,而且其劳动使村民得以清理更多荒地(并相应获得土地的所有权)时,新移民的到来就不大可能引起怨恨。就村民而言,正如我们已经指出过的,移民能够非常迅速地变成自耕农,并不再需要富农的赞助。(74)每年涌入延属的难民和移民,填充了上年成功的移民腾出的底部空缺。在这个地方,公共荒地的所有权给予任何想清理并耕种它的人,在这一经济不断增长的背景下,社会经得起对外开放和不断扩展。

当然,告诉人民自己动手不意味着抛开他们不管。在延安道路的所有做法中,“民办”总是与“公助”相伴的。在移民安置工作问题上,党管移民的安置和实施。比如,当局远远地对广泛存在的剥削新移民现象睁只眼闭只限,而根据地政府则充当契约劳动者和分成者的担保人。然而尤其重要的是政府通过农业贷款的选择性分配,有意介入合作结构的培养。想清理荒地并为移民提供工作和帮助的现有农民,可以享受申请贷款的好处。而且正如我们预料的那样,移民自己也是贷款受惠者。然而,贷款基金规模太小,无法资助想在延属和关中兴建农田的好几千移民家庭的安置。因此,贷款常常按照鼓励合作自助的标准进行分配。

移民在定居的第一年里,通常可以得到仅够他们挨到收获季节不致挨饿所必需的粮食。购买家畜和耕具的贷款通常到移民第二或第三年才发放。1943年,贷款申请由不超过3户组成的互助组(1941年互助组的最小规模是5户)提出。(75)借款人必须找到愿同他组成“农贷组”的人,然后到村或乡政府登记成为资格贷款申请人。组的成员共同担当贷款保证人,组的成员也被期望协调耕作,合作生产。事实上,家庭间的互助是贷款的条件之一,(76)而通过均化参与家庭的资源,贷款促进了合作。尤其鼓励互助组联合购买家畜,(77)但并未强迫实行家畜的组所有制。私人在互助组担保贷款的帮助下购买家畜的情况很普遍。除了雇移民在机关农场工作外,几乎没有强迫新移民耕种集体清理土地的做法。农民渴望拥有自己土地的愿望受到中共的尊重,并很容易在40年代初的延属得到满足。农贷计划的重要影响,是它增加了贫困家庭互助组的资源,并使这些家庭在私有土地基础上参与小规模的互助合作。

发放给移民的贷款数目常常很小,因此贷款接受者只能加入这样的合作安排,别无其他选择。在延安市正西方的一个村庄,一个由3户移民家庭组成的“农贷组”就是这样的例子。该农贷组1943年得到一笔2200元的贷款,但离购买一头牛还差得很远。(78)于是村领导(一名党员)作出安排:3个男人为邻居耕种6亩地,以换取邻居借牛给他们用。然后这3人作为互助组共同劳动10天,这10天可使每个成员的农田犁一遍。(79)

尽管移民不得不在延属社会经济的底层开始他们的新生活,而且在定居的第一年里他们也体验不到延安道路的平等主义,但他们却是最可能被征进大型土地清理团并被迫从事最卑下工作的人。比如机关耕地上大部分庄稼种收工作是移民劳力做的。我们还知道,贫困移民家庭的到来会瓦解乡村社会,并引起村民的怨恨。其程度非常之高,以致边区政府曾试验在距现有居民村很远的荒地上建设移民村,甚至移民乡。(80)然而,中共用以促进吸收移民的方法总体上似乎是有效的。此外,当1943年初大生产运动开始时,将近20万移民已经在他们的新家至少生活了一年,而绝大多数已经生活了3年以上。(81)那些度过了最初一两年困难时期,并成为固定村民(拥有自己耕地)的人,在中共大生产运动之外生活得很不错。那些从绥德迁移出来的人,比绝大多数仍留在拥挤且依旧赤贫的东北部分区的村民来说,有更多改善自己境况的机会。

(二)绥德的阶级斗争

1937年以前,中共在延属和绥德地区暴动和土改的方式在许多方面是相似的。1935年初成立的陕北苏维埃,扩张了许多领土,这些领土1939年以后成了绥德分区。这里的中共游击队像在他们东部和西部荒地所做的那样,发动针对地方当局和地主绅士的战争。然而,在陕北东北部的商绅据点,中共面临着比在荒地地区更顽固的抵抗。在荒地地区,大地主更容易被孤立和中立。1935年来国民党领导的反攻,重新恢复了陕北苏维埃北半部的旧秩序,在这些地区正式废除了中共对土地所做的再分配,并且动员诸如村民团、保甲组(units)和哥老会这样的机构帮助清剿“赤匪”。40年代初当中共终于能在绥德市行使自己的行政权时,业已存在的绥德与延属社会政治方面的巨大反差又有实质性地扩大。在国民党休战和军事援助的帮助下,延属已经“休养生息”了3年。在此期间,绥德的内战仍打得火热,而该地区的“土地问题”也越发变得复杂。

中共历史学家将1934年到1942年间绥德分区的土地关系划分为5个阶段。(82)他们的观点大致是:土地占有的来回变动,政治风向的频繁变动以及地主和佃户都采取的保护措施,导致了所有权和使用权主张的一团乱麻、潜在革命朋友中“等着瞧”的犬儒主义以及当地社会的极度不信任和怀疑。(83)1940年,分区新党—政(Party-Government)并没有试图强制实施1934~1935年的土地再分配,而是相反,宣布1937年国民党政府认可的土地所有权具有合法性(根据中共的资料来源,那时地主已恢复了他们原有财产的3/4)。(84)绥德临时参议会1940年7月通过了一套详细的减租规章,但几乎没有试图将其付诸实施。中共在绥德处于和平的这第一年里,致力于追求该地区的财富,平息势力强大的商人-地主家庭。中共优先考虑的是政治稳定,是将东北部的商业网络吸收到陕甘宁的经济基础中去。任何解放绥德广大下层阶级的乡村重建,都必须等到“阶级团结”战略能够有效解除该地区中共面临的危险竞争对手的威胁。(85)

1941年边区范围的“大选”,给中共一个将低级绅士“小土豪”清出基层政府的机会。尽管像在其他地方一样,这种做法也非常适用于绥德,但出于统一战线的考虑,不能彻底向东北部的农村旧绅士挑战。中共说,组织选举运动是为了产生基于三三制的“联合政府”,也就是说,只有1/3的选举席位由中共党人占据。然而,到1942年,阶级斗争断然返回议程。当年又举行了一次大选,而在农村村庄,更严格组织起来的候选人筛选和投票群众运动,实际上是在民主伪装下对“土豪劣绅”进行阶级斗争。1942年是1935年以来中共第一次号召绥德佃农对抗地主。1942年1月,通常被西方评论家描绘成“温和”与“实际”的《关于土地政策的决定》(86)的出台,是统一战线“团结”开始消失的信号;也是“团结”开始消失的先兆,这一先兆在随后10个月里一系列延伸与加强《决定》的指示中不断重现。那年秋季,绥德分区新“选出”的地方政府得到指示,派干部下村监督交租,并严格执行官方25%的减租规定。

然而,通过“合法”方式进行租佃体制改革,要比实行“突然死亡”的土地革命要曲折和复杂得多。1934~1936年陕北苏维埃时期实行的土地革命,通过枪毙以及剥夺财产和公民权,肃清了农村旧绅士。“合法性”是佃户和地主都弄不很懂的一个概念。在土地稀缺的绥德,佃户间竞争和冲突的问题特别严重;地主有意煽动和操纵佃农为租种土地而竞争,这又与1934年以来因断断续续、东一处西一处的土地革命而引发的激烈争吵搅在了一起。此外,中共苏维埃时期的改革已经向绥德地主预先警告了中共的意图,因此1942年秋季试图监督交租的干部就很容易遭到地主的阻拦。(87)这些地主即使无法迫使佃户忠于他们,通常也会迫使他们保持沉默。1942年在绥德农村强制实施租率规章的这次尝试,常常引起仇视的地主收回少数试图按减租办法交租的佃户的土地。这样,1943年春正当延属农民投身于大生产运动(中共许诺说这将使每个人享受到繁荣)时,绥德人口庞大的佃农却被动员参加阶级斗争运动。如果这次运动的方法得当,中共就能推动地租改革。

1942年年末的整风,批判了试图通过“行政命令”和“恩赐”方式进行减租的方法,(88)坚持认为应该动员人民完全参与到反对压迫者、翻身得解放的“阶级斗争”中去。这里,我们看到延安道路被移植到了绥德。1943年,租佃改革群众运动所达到的效果要比1942年试图强制减租的效果好得多。事实上,1943年年底绥德的许多佃户根本就没有交租,反而得到了地主补偿1940年以来3年里多收的租。许多佃户用得到的补偿赎回他们以前抵押出去的土地,或从因被迫补偿佃户而几近破产的地主那里购买土地。1943年,许多已被针对富裕家庭征收的高税挤干的大地主,卖掉他们在农村的家产,到城市生活去了。

因此,1943年的减租运动通过减小村民间的经济差距,开始了绥德农村阶级关系的重建。进行完阶级斗争之后,佃农就得以将精力投入到第二年的大生产运动中去。由于有储存的食物和粮种,购买土地、家畜和农具的资源,以及租种土地的保证,佃户可以基本上不背债就开始他们1944年的春耕。此外,由于地主明显不再当道或已经受到打击,佃户就有了自主权和自耕农的生产动力。

尽管绥德佃农境况发生了戏剧性改善,但仍无法与延属荒地贫农的进步相比。首先,绥德贫困人口数量巨大(可能占绥德分区总人口的80%),而且土地、家畜和资本极度稀缺,这意味着租佃改革(即土地改革)不可能作为发展农业的手段。土地改革意味着将“贫农”变成“中农”。30年代中期在延属确实有这种效果。但在1943年的绥德,租佃改革不可能使贫农免除挣钱的需要。他们必须外出打工或从事非农工作,以挣得仅够基本生存的额外收入。农民为土地而进行的竞争仍很激烈。尽管改革者试图计划将农地合并成片(比如通过“土地交换”),但耕地仍很零散。改革者积极鼓励佃农用从地主那里获得的补偿赶紧买地,但买地却使无数家庭缺少粮食渡过1943~1944年的冬春。许多人境况比他们租种土地时还糟。这一危机的直接后果是农村信用合作社大量涌现。信用合作社的发展是由中共发起的,其之所以变得可能,似乎部分是因为变卖村庄财产(如祠堂土地),以及佃户“自愿”将所得补偿投资出来。(89)正是因为绥德农村极度贫困,中共成功的租佃改革才将该地区一向严重的农村信用问题推向危机关头。而中共应付危机的办法是没收或征收人民(甚至佃农)的流动资产,这暴露了阶级斗争战略权威主义的实质。

绥德分区开始动员人民开展大生产运动的时间远远落后于延属。在东北部各县,1943年阶级斗争毫无疑问优先于阶级合作。甚至当阶级斗争1944年停下来时,人口高密度地区也只有有限的地方进行了社会重建。同地主的斗争可能在佃农中培养了某种阶级团结,但事实依然是没有足够多的土地满足绥德甚至半数人口的基本生存需要。中共对土地争端的调解有助于平息大多数公开的冲突,但真正能解决绥德土地问题的唯一办法是减少农户人口。绥德大生产运动的中心工作是发展农村工业,这样就可以为农民提供其他就业门路。另一个重要战略,是“往南”进行移民运动。中共动员者告诉绥德村民,在延属种田得到的回报,要远远高于在绥德从事任何职业的所得。

重建工作担负着某些家庭的再安置、劳动力的调配或“调节”以及警醒地监督刚刚愈合的乡村社会裂缝的任务,所有这些都需要中共对村里的事务有非常强硬的控制手腕。

结论

延安道路是中共在人烟稀少的陕北南部荒地上增加人口、从事社会建设和发展农业生产的产物,当时,财政困难党—国必须依赖资源和众多人口推动经济发展。这一模式是在地多人少的地方构建起来的。相比之下,土地稀缺的绥德分区确实没有可供延安道路存在的足够空间。土地的渴望迫使延属的农民开垦荒地,而在绥德却表现为人们为竞争土地而相互敌对。而按照中共的分析,这些人本应是“阶级同盟”。保持大量土地处于耕作状态的困难,使延属农民相信在耕种土地时必须相互合作。在人手过剩的绥德进行共同的农业劳动没有意义,除非送一些农民去其他地方劳动。延属村庄人口一年年地增加,只有三四户住家户的小村子变成了具有很强合作结构的多样化社会。相比之下,如果一些家庭迁出去,绥德乡村社会的境况会有改善;而中共培育共产主义的意图在这里意外碰到了长期存在的社会紧张的制约。

我们已经看到,延属独特的社会建设项目之所以可能,是因为1936年以后新移民平稳不断地流入该地区。到1941~1942年整风运动时,不断成长的社会呈现稳定繁荣的景象,足以使民办思想变得可行。然而,1942年以后具有民众主义风格的那些有组织的新做法,不应遮住我们的眼睛使我们看不到中共前一时期的铁石心肠。大生产运动给人留下了深刻印象的成就,是建立在较早时期大规模垦荒运动基础之上的。而垦荒的大部分工作是由征召的劳动帮做的。到1943年,延属已多出3百万亩可耕地,这使中共可以很容易地说,进一步的发展应该跟着人民的步伐前进。类似地,1943以前政府曾试图对移民安置实行强有力的控制;然而,一旦移民变成独立生产者,国家就允许他们拥有边区居住农民所享受的自由。

在像绥德这样的地方,创建国家的需要几乎没有给民众主义实践留下空间。该地区直到1940年才被中共弄到手,当时多数苏维埃时期的土地改革已经逆转,而且尽管统一战线的裂缝正在扩大,但中共还是遵守与“开明”绅士(虽然是非党人士)的联盟。许多绥德农村由地主阶级主导,这些人与城市政治精英有非常密切的联系。而由这些旧精英构成的网络(尽管是统一战线的同盟)是中共的主要麻烦制造者。绥德人口中有很大比例处于极度贫困,因此甚至在租佃改革变成土地改革的情况下,穷人的所得也非常微薄。在所有这些方面绥德与陕甘宁其他地方,尤其是延安周边地区都极不相同,而非常类似于中共敌后根据地的多数地区。在盛行于绥德地区的那种条件下,任何政治改革和经济发展战略,尤其是旨在立竿见影的战略必然是由中心强加和推进的。1941~1942年整风运动之后,绥德的中共领导干部忠实地宣布延安道路广泛参与和“群众路线”民主的原则,这些原则的运用是以中共许多新做法赢得“群众支持”的方式来进行的。然而在绥德,延安道路的理想很大程度上为国家铁拳套上了一副手套。

在萌发延安道路的延属,党的社会建设纲领在其第一阶段上,显然是一个复兴主义纲领,它继承了对中华帝国的复兴传统。(90)长征的幸存者和国家的创建者知道,如果陕北要成为共产主义运动的避风港,他们就要给缩小的村庄增添人口,将荒地变成可耕地,重建经济基础。这个项目是历史先例的回响,是一个引起强烈反响的项目。我们称之为延安道路的一整套国家创建和社会建设战略,是中共党-国与陕北荒地地区拓荒农民之间复兴主义合作的结果。

(鲁克俭译 罗燕明校)

* 本文译自Pauline Keating:The Ecolocgical Origins of The Yan’an Way.The Australian Journal of Chinese A ffairs,Junly 1994,No.32.感谢Anita Chan、Mark Selden和Jonathan Unger对本文初稿很有帮助的批评性评论。

① 参见Mark Selden的The Yenan Way in Revolutionary China(Cam-bridge,Mass:Harvard University Press,1971)第210~212,264~266,276~278页。

② 尤其可参见陈永发的Making Revolutionary:The Chinese Commu-nist Movement in East and Central China(Berkeley:University of California Press,1986)和《延安的印象》(台北:中央研究院近代史研究所,1990年)。在最近的文章中,Selden的思想有新的发展,他将中共的社会建设战略(以渐进主义、自愿主义和强调阶级合作为特征)与具有分裂性、残酷性和操纵性的阶级斗争战略形成对照。尤其可参见Edward Friedman、Paul Pickowicz与Mark Selden著的Chinese Village,Socialist State(New Haven:Yale University Press,1991)和Mark Selden的“Co-operation and Conflict;Cooperative and Collective Formations in China’s Coun-tryside”,该文收在The Political Economy of Chinese Socialism(Armonk,NY:M.E.Sharpe,1988/1993)第62~108页。从这些文章中我得出结论,Selden已不再把阶级斗争看作是延安道路理论模型的有机组成部分。

③ 参见Carl Dorris的“Peasant Mobilization in North China and the Origins of Yenan Communism”,刊登在The China Quarterly总第68期(1976年12月),第697~700页和第719页。

④ 关于辖区面积和人口数量的争论,Hsv Yung-ying在A Survey of the Shensi-Kansu-Ninghsia Border Region(New York:Institute of Pacif-ic Relations,1945)第一部分第15~17页,Peter Schran在Guerrilla E-conomy:The Development of the Shensi-Kansu-Ninghsia Border Region,1937~1945(Albany:State University of New York Press,1976)第15~16页作了综述。中共当时报告中的数据也不一致。参见《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》(陕西人民出版社1982年版)第1卷第8~11页,第15页。

⑤ 参见G.B.Cressey的China’s Geographic Foundations:A Survey of the Land and its People (New York:McGraw-Hill,1934)第186页。

⑥ 参见Hsv Yung-ying的A Survey第1部分第33页;《陕西省地图册》(陕西人民出版社1981年版)第52~62页,第66~77页。

⑦ 参见1948年2月19日西北局调研部《边区经济情况简述》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第1卷第17页。

⑧ 参见蔡树藩(Chai Shufan)、于光远、彭平(Pengping)的《绥德、米脂土地问题初步研究》(人民出版社1979年版,该书首次出版于1942年)第4页。

⑨ 参见蔡树藩、于光远、彭平的《绥德、米脂土地问题初步研究》第5页。

⑩ 延安市属县级,而延安县是另外的行政单位。

(11) Hsv Yung-yang估计1930年人口是25万,参见Hsv Yung-ying的A Survey第1部分第2l页。但国共边界的不断移动使人们很难断定人口的准确变化。

(12) 参见1948年《边区经济情况简述》;1941年12月6日《解放日报》《边区各县户口统计》;1941年2月20日《边区各县区划人口统计表》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第1卷第11页。这些资料来源在数字上有所出入。

(13) 神府(Shenfu)1942年成为晋绥边区的辖区。榆林县是该地区以前的首府和文化中心,它直到1949年3月才被中共控制。

(14) 参见1848年《边区经济情况简述》;1941年《边区各县区划人口统计表》。

(15) 这里提供的数字只是近似的。由于居民迁移以及内部、外部边界经常变动,再加上数据在收集过程中就不很可靠,因此任何人口估计其实都非常粗略。1948年中共一份报告中说,三边(Sanbian)、龙洞(Londong)、延属、关中和绥德分区1944年的人口密度分别是每平方公里5.4、10.3、16.0、16.5、47.5人。根据这份资料,当时陕西省的平均人口密度是每平方公里60.5人,而整个中国的人口密度是每平方公里39.54人。参见1948年《边区经济情况简述》。

(16) 参见1941年10月4日《关于边区经济建设之报告书》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第1卷第20页。

(17) 关于陕西穆斯林被强迫迁移和定居到甘肃省的细节,可参见Chu Wen-djang的The Muslim Rebellions in Northeast China 1862~1978:A Study of Government Minority Policy(The Hague:Mouton and Co.,1966)第149~156页。

(18) 参见Caroline Blunden和Mark Elvin的A Cultural Atlas of China(Oxford:Phaidon Press,1983)第41页;Hsv Yung-ying的A Survey第1部分第21页。

(19) 参见陕西农牧杂编委会的《陕西旧杂农业史料》(西安,1988年);Hsv Yung-ying的A Survey第1部分第21页。

(20) 参见James B.Parsons的Peasant Rebellions in the Late Ming Dynas-ty(Tuscon:University of Arizona Press,1970)第2页。

(21) 参见Harrison Forman的Report from Red China(London:Robert Yale,1946)第190页。

(22) 参见Eric Teichman的Travel of a Consular Officer in North-West China(Cambridge:Cambridge University Press,1921)第64页。

(23) 参见J.C.Keyte的The Passing of the Dragon:The Story of the Shensi Revolution and Relief Expedition(London:Hodder and Stoughton,1913)第254页。

(24) 参见王志远(Wang Zhiyuan)的《西北根据地的历史地位》(湖南出版社1991年版)第10~11页。

(25) 参见Ramon Myers的“The Agrarian System”,收在J.K.Fair-bank and Albert Feuerwerker主编的The Cambridge History of China第13卷(Cambridge:Cambridge University Press,1986)第241页。

(26) 参见蔡树藩、于光远、彭平的《绥德、米脂土地问题》第112页;关山(Guan Shan)的《陕北卫(wei)“杨家沟马家”大地主》,刊登在《新中华杂志》第2卷第16号(1934年)。

(27) 学者们对民国时期的租佃率有不同看法,但就是中共对华北租佃率的估计,也没有绥德地区的租佃率高。Ramon Myer提出1936年河北和山东的租佃率是20%~25%。Buck估计,在冬小麦-小米地区(陕甘宁大部分属于这种地区),约32%的农民租种土地,至少23%的农民拥有部分土地。中共1942年一个关于地租的报告声称,在5个华北省份中,45%的农民是佃农或半佃农(全国平均为55%)。参见Ramon Myer的The Chinese Peasant Economy:Agricultural Development in Hopeh and Shantung,1890~1949(Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1970)第235页;J.L.Buck 的Land Utilization in China(London:Oxford University Press,1937)第194~196页;黄维文(Huang Weiwen)的《关于根据地减租减息的一些材料》,刊登在1942年2月11日的《解放日报》。

(28) 这一数字是Schran在Guerrilla Economy一书第29页计算出来的,参见Schran对农村重建委员会绥德调查所作的总结(该书第252~262页);也可参见《中国农村经济研究会年报》1934年第2期李永(Li Shui)的《陕西绥德县峨毛榆(Emaoyu)村的借贷》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第7卷第8~9页,第17~18页。

(29) 参见Schran的Guerrilla Economy第253~254页,第37页。

(30) 参见李水1934年的《陕西绥德县峨毛榆(Emaoyu)村的借贷》。

(31) 参见Schran的Guerrilla Economy第269页。

(32) 同上,第257页。

(33) 参见蔡树藩、于光远、彭平的《绥德、米脂土地问题》第18~21页。

(34) 同上,第13页。

(35) 很难计算整个陕甘宁从事非农工作的农村工人的比例。Schran估计,人口中8%的人“闲散”或“工作不明”;而Schran的“非农”工作范畴中,大多数是以镇为基础的职业,如制造、公共服务、贸易等。参见Schran的Guerrilla Economy第19~21页。

(36) 参见蔡树藩、于光远、彭平的《绥德、米脂土地问题》第13页。

(37) 理想的情况是邻居属于同族。但穷人很少有选择余地,因此在没有亲戚的家庭之间也广泛存在着合作。

(38) 这一计算是基于这样一个估计,即一个拥有一头驴子、竭尽全力工作的男子,一天能犁60亩地。这两个县有15万亩耕地,可为2.5万个强壮男子提供工作岗位,不足这两个县6.5万农民人口的一半。

(39) 参见1944年《边区的移民工作》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2卷,第633~634页。

(40) 例证可参见华子阳(Hua Ziyang)的《边区人民和地主的生活》,1994年7月27日,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第9卷第12页;以及Jan Myrdal的Report from a Chinese Village (New York:Vintage Books,1965)第69页。

(41) 参见张扬(Zhang Yang)的《抗日战争时期陕甘宁边区的农业》,收在朱成嘉(Zhu Chengjia)主编的《中共党史研究论文集》(湖南人民出版社1984年版),第73页。中共声称,土改之前陕甘宁85%的人口拥有全部耕地的50%(结果15%的人拥有剩下的50%耕地);到1938年,“土地平均占有的百分比”已从85%下降到52%。参见R.Hofheinz在“The Ecology of Chinese Communist Success”中引用的习狄欣(Xi Dixin)1942年的数字。Hofheinz的论文收在A.Doak Barnett主编的Chinese Communist Politics in Action(Seattle:University of Washington Press,1969)第59页。没收少数大地主的地产导致了土地占有的极端平均化。因此,对延属地区来说,52%的数字似乎是可能的。

(42) 参见Joseph Esherick为美国科学院年会提交的论文“Making Revolution in a Shaanbei County:Deconstructing the Party-State in Gulin”(Los Angeles,1993)第3页。

(43) 对于16世纪农“奴”的讨论,以及清朝初年及其后租佃性质的变化,可参见Philip C.C.Huang的The Peasant Economy and Social Change in North China(Stanford:Stanford University Press,1985)第5章;Mi Chu Wiens的“Lord and Peasant:The Sixteenth to the Eighteenth Centu-ry”,刊登在Moden China第6卷第1期(1980年1月),第3~36页。

(44) 参见Jan Myrdal的Report from a Chinese Village第68页。

(45) 参见贾拓夫(Jia Tuofu)1945年3月15日《关于边区土地政策问题的报告》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2卷第246页;《边区的土地租佃形式》,刊登在l943年1月23日的《解放日报》。

(46) 农民毛阁业(Mao Geye)告诉Jan Myrdal,1930年他在公地上以每亩1斤的年租率付费;当时他租私田的地租率是每亩10斤。参见Jan Myrdal的Report from a Chinese Village第66页。

(47) Joseph Esherick作过计算,尽管1935年前十年中大量移民迁入固临,但该县的人口密度当时只有每平方公里15人,与延属整个地区的人口密度相同。参见Esherick的“Making Revolution in a Shaanbei County”第3页。因此古林的人口和定居方式是我所说的“延属荒地”的典型。

(48) 调查并没有指出佃农的数量,甚至没有指明佃农是否包括在“贫农”之中。然而,从整个报告可以推断出,所有生活在贫困底层的大都是新移民。

(49) 参见西北局宣传局:《古林调查》(未出版,1942)第31页。

(50) 参见蔡树藩、于光远、彭平:《绥德、米脂土地问题》第8页。

(51) 其中最重要的是食盐、药品、食用油、棉布棉料、耕具、熏香、纸张、针锭等。

(52) 绥德西部是陕甘宁两个盐产区之一。另一个盐产区在三边(Sanbian)分区的盐池(Yanchi)和定边(Dingbian)县,它是华北最重要的盐产区之一,对陕甘宁经济至关重要。

(53) 参见柴树藩、于光远、彭平:《绥德、米脂土地问题》第19页。

(54) 同上页注(53)。

(55) 同上,第5页。

(56) 它将延安与中共在陕西西北部的晋绥根据地连接起来,从而也使延安与其他华北根据地连接起来。

(57) 参见Selden的The Yenan Way in Revolutionary China第210页和276~278页。

(58) 参见Schran的Guerrilla Economy第179~185页;Hsv Yung-ying 的 A Survey第2部分第18页;Selden的The Yenan Way in Revolution-ary China第139~140页。

(59) 参见Pauline Keating的哲学博士论文Two Revolutions:Village and Cooperativization in North Shaanxi,1937~1945(Canberra:Australian National University,1989)第152~155页。

(60) 参见1942年12月2日《解放日报》《划定移民区,公布优待办法,设立移民站》和1943年2月22日《解放日报》《大量移民》。

(61) 参见1944年1月1日《解放日报》《吴满有和吴家枣园》。

(62) 参见毛泽东《新民主主义论》,《毛泽东选集》第2卷(外文出版社1967年版)第353页;1943年3月15日《解放日报》《关于吴满友的方向》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第7卷第790页。

(63) 参见1944年1月1日《解放日报》《吴满有和吴家枣园》。

(64) 1940年丘陵地售价每亩约1元,河谷平地每亩约1.5元,稍低于当时15公斤小米的价钱。参见1940年3月14日《新华日报》马宁(Ma Ning)的《陕甘宁边区的人民生活》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第9卷第36~38页。1941年以后,无偿提供土地给任何想耕种的人已成为惯例。

(65) 参见1943年3月1日《陕甘宁边区优待移民难民垦荒条例》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第9卷第397页和第1卷第577页。

(66) 自给自足的想法是这样的:所有国家薪水册上的人员(行政人员、教师、战士)都要自己种粮,可能的话,还要种棉。

(67) 参见1940年《1939农业生产总结报告》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2卷第63页。

(68) 参见中国科学院历史研究所主编:《陕甘宁边区参议会文选》(科学出版社1958年版)第21页;1944年《边区农业统计表(1940~1943)》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2卷第573~574页。

(69) 参见1942年5月9日《解放日报》《对“集体”开荒意见》。

(70) 危机主要可归因于1939年日本人在华北加强了对中共的进攻,1938年末国民党开始加紧封锁陕甘宁边区以及1940年以后国民党政府停止了对中共的军事援助。

(71) 这一数字是根据几个资料来源计算出来的。参见Keating的Two Revolutions:Village and Cooperativization in North Shaanxi,1937~1945第153页。

(72) 从1940年到1942年3年里,24万多公斤粮食以移民食品贷款的名义从延安县各村征集起来。1942年才作出裁决,移民每年秋季应付30%的食品贷款利息,而且政府会担保偿还本息。参见1943年3月22日《解放日报》《一支生产劳动军在延安——延安县的移、难民》。

(73) 同上;另可参见1942年12月毛泽东的《经济和财政问题》,收在Andrew Watson翻译的Mao Zedong and the Political Economy of the Border Region(Cambridge:Cambridge University Press,1980)第214页,以及《关于吴满有的方向》,收在《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第7卷第789页。

(74) 尤其在妇女可从纺织工作中挣得收入的情况下,移民家庭能够在一两年后变成独立生产者。

(75) 参见1943年《陕甘宁边区提供农贷实施办法》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第5卷第411页;1941年《农业生产互助小组暂行组织条例》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2卷第425页。

(76) 《农贷(或农业)小组暂行组织办法》第8条规定:“对于生产工作,每一个小组成员都有义务参与劳动交换和互助合作”。参见1943年《陕甘宁边区提供农贷实施办法》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第5卷第411页。

(77) 参见1942年11月2日边区银行《1942边区农贷的初步总结》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第5卷第421页。

(78) 在延安地区,1943年11月一头牛卖5万元,而12月就卖到2倍的价钱。参见1944年2月《沟门(Goumen)信用合作社调查》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第7卷第355页。

(79) 参见1943年4月12日《解放日报》《边区政府增拨移、难民农贷5百万》。

(80) 边区政府投入很大的资金创立了两个移民乡作为“安置样板”:延安县东南的新民(Xinmin)乡和关中分区赤水(Chishui)县的一个乡。它们都是代价昂贵的试验,存在很多问题。更普遍电更便于管理的安置办法,是让一个繁荣的乡村社会每年吸收一小批新定居者。

(81) 根据中共报告中的数字,从1937年到1945年,总共有266619人迁移到陕甘宁4个人口稀少的分区,其中约71000人是1941年以后到来的。参见1946年6月《陕甘宁边区社会救济事业概述》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第9卷第399页;1944年《陕甘宁边区农业》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2卷第644~645页。

(82) 参见1942年5月15日《解放日报》《绥德分区土地问题》。蔡树藩的报告将这一时期划分为4个阶段,参见蔡树藩、于光远、彭平的《绥德、米脂土地问题》第2章。

(83) 参见蔡树藩、于光远、彭平的《绥德、米脂土地问题》第31页。

(84) 同上,第25页。

(85) 陈永发对中共如何运用统一战线同化、中立并最终清除农村地区绅士对手所作的分析,也对绥德分区的情况有广泛的适用性。参见陈永发的Making Revolutionary:The Chinese Communist Movement in East and Central China,尤其是第8章。

(86) 参见该《决定》的译文,收在C.Brandt,B.Schwartz和J.K.Fairbank主编的A Documentary History of Chinese Communism(London:George Allen and Unwin,1952)第276~285页。

(87) 中共对各抗战根据地早期地租改革工作“缺点”的分析,都较为详细地列举了各地地主采用的躲避改革的各种“伎俩”。可以想像,中共最初“守法”地减租尝试本身就是清理和揭露反对改革的地主的“计谋”。有关绥德地主躲避改革的计谋,参见Pauline Keating的Two Revolutions:Village and Cooperativization in North Shaanxi,1937~1945,第270~273页。

(88) 参见贾拓夫:《关于边区土地问题》,第221页。

(89) 参见1946年《绥德—米脂型合作社总结》,载《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第7卷第121~122页。

(90) 恰当的例子,是清朝初年在被起义和战争(伴随明朝灭亡和满族入侵)破坏的地区所进行的垦田和安置项目。比如可参见Peter Perdue的Exhausting the Earth:State and Peasant in Hunan,1500~1850(Cam-bridge,Mass.:Harvard University Press,1987)第3章、第4章和第8章。