古代丝绸贸易的遗物

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

T.XV.a.iii出土的一个绸条上有婆罗谜文题识

一个偶然的机会使我们在T.XV.a又发现了一个古代丝绸贸易的有趣遗物,对此我们觉得十分庆幸。在年代最早的iii号垃圾堆,同时发现了两条未染过的细密绸条。其中一条约13英寸长,显然是不完整的,一端缝了边,另一端已撕破。另一条虽然有几处已破损,但两端均保留着织边,表明它是从一块幅宽为19(又)1/2英寸(约50厘米)的丝绸上剪下来的。它的一端用浓重的黑墨写着一个简短的题识,是11个粗犷的楷体婆罗谜文。虽然,在墨迹未干之前,绸子曾被折叠过,所以在底下可以看见左右颠倒的题识。当时我就觉得这种字体是印度释迦或早期贵霜王朝时期的,文字的形态比我曾发现的唯一一枚婆罗谜文木牍N.XX.I(是我在第一次去尼雅遗址时发现的)还要古老。

博那先生破译婆罗谜文

1917年初,我才有时问仔细研究这一小块从汉代长城发现的写有印度文字的文物。T.XV.a.i.3与这条丝绸幅宽几乎一样,还有汉文题识。这使我猜想:可能婆罗谜文题识中,也描述了绸条原属的那卷丝绸的情况。但我的猜测只得到了一个佐证:霍恩雷博士在附录F中把这段本无法识读的文字尝试着破解了出来,其破译的文字中有个梵文pata(patta)——是“一块[织物]”。我想起来,在破解于米兰发现的佉卢文题识时,博耶先生对我帮助不小,于是我又向这个学问渊博的同行求助。他极为认真地研究了题识,由于插图中有几个字不是很清楚,他还反复查阅了原件。他的努力结出了果实。在1917年3月13日和4月4日给我的信中,他写下了破解后的文字:[ai]stasya pata gisti saparisa。

绸条上提到“四十六拃”

由于丝绸上有个洞,第一个字的开头部分不完整,所以其含意不能完全确定。他对这个短题识其余部分作出的解读,在我看来从语言学上讲是言之成理的,与考古学上的判断也十分吻合。霍恩雷博士已认出pata一字,即“一块[布]”。博耶认为saparisa是印度俗语,相当于梵文sat+catvārimsat,即“四十六”。尼雅遗址出土的俗语佉卢文木牍中,catvārimsat则写成caparisa,而我们再考虑,巴利文“四十”这个数字本是cattālīsam,但当它与个位数字连用时就缩写成tālīsam(比如,“四十四”是cuttālīsam)。这些都表明博耶的解释从语音学上来讲是站得住脚的。这个字是个数词,表明它前面的字“gisti”很可能是个量词。梵文中没有这个字,但博耶说现代旁遮普语中有gitth(gith)这个字,意为“从大拇指尖到小指尖的距离”。乔治·格里森爵士还曾告诉我,克什米尔语中这个词成了“gith”,因为达尔迪克语或毘舍阇语中常易混淆齿音。

题识记录的是丝绸的长度

对gisti的这种解释对我来说是极有说服力的,因为如果绸子边上的文字内容是与绸卷本身有关的话——在当今中国的丝绸贸易中,丝绸都是成卷出现的,L.A.I.002绸卷表明古代也是这样——那么它很有可能说的是绸卷的长度。T.XV.a.i.3的题识中记录的重量、价钱等内容对一个外国商人来讲都不是很要紧的,因为他要把买来的货物带到遥远的国度,那里的度量单位和货币单位都与中国不同。就是不打开绸卷,他和买他东西的人都能看出绸卷的幅宽。但为了自己方便,他必定会把绸卷的长度记下来,以便无须每次都打开来量。简言之,汉文题识记录的是丝绸的生产者或大量出口丝绸的人很自然就想到的内容,而这个用奇怪的字体和语言所写的婆罗谜文题识只是西方来的客商写下的一句简短的用来提醒自己的话。即便今天从四川等地出口到西方的丝绸卷边沿上,也时常印着长短和内容都与此类似的汉文题识。我有一个朋友谢尔·阿里·可汗,他把物品从和田和莎车运到喀布尔去卖,许多像他这样的穆斯林商人都习惯于在商队所载的织物上用波斯文做下简短的记号,这些织物中既有从四川出口的丝绸,也有从克什米尔运来的平纹细布。他们的做法也印证了婆罗谜文题识的内容。

一“gisti”的长度究竟为多少

假定gisti(其现代的派生词是gitth)意思为:“一拃”(即从拇指尖到小指尖的距离),同时假定古代商人题识指的是所买的一整幅丝绸(后面这个假定似乎也是言之成理的),那么我们就可以推算出一“gisti"是多长了。在当今印度,gitth无疑是指手伸开后拇指尖与小指尖之间的距离。但这种度量单位纵使在今天也不可能有固定数值,我们更不知道基督时代(指公元前后——译者)中亚的公认标准是什么。下面我们要再做一个假定。我们假定,公元1世纪初(T.XV.a.iii.57)的丝绸长度与1世纪末(T.XV.a.i.3)的丝绸长度是差不多的。这一假定似乎可找到一个比较明确的证据:我们前文说过,1世纪初从中国出口的丝绸的长度(T.XV.a.iii.57)和3世纪或4世纪早期出口丝绸的长度(L.A.I.002)是一样的。假设婆罗谜文题识中的46gisti或“46拃”等于T.XV.a.i.3中记录的40尺(中国度量单位),即一条完整丝绸的长度,那么我们就得出了一个等式:1gisti=22.9厘米*40/46=19.9厘米,或约等于8英寸。这个结果与印度人和中东人从大拇指尖到小指尖的平均长度是吻合的。这也间接支持了博耶先生对gisti和saparisa两个字所做的解释。

对[ai]stasya的解读

第一个词仍有待于做出解释。开头的音节中有个破洞,但霍恩雷博士和博耶先生都倾向于把这个音节解读成ai,整个词就是[ai]stasya。-sya是梵文中表示所有格的词缀,这一点是明确无疑的。在这个词中又出现了梵文和印度俗语混合在一起的情况,但博耶先生说得对:这种形式对任何一个熟悉尼雅和楼兰遗址佉卢文书所用语言的人都不是障碍。尚待解释的是,这个所有格是什么意思?[ai]sta又是什么意思?关于[ai]sta的意义还没有任何线索,但考虑到题识是供备忘用的,我猜想这大概是个表示部分与整体间关系的所有格,说的是绸卷中丝绸的质量或质地。博耶先生对此也拿不出什么反驳的理由来。但[ai]sta也可能指的是贩绸的商人或别的什么人。

记载早期丝绸贸易的文书中所用的印度语言

虽然这一点尚不明朗,但从这个简短文书中仍可得出一些考古学和历史学上的有趣结论。首先,它证明,在公元前61年到公元9年这一时期内(大体相当于西汉末年),已经有一些习惯于使用印度字体和印度语言的商人穿过古长城到“丝国”中国来。凭目前的信息,我们还无法猜出,这个中亚古代丝绸贸易珍贵遗物的书写者来自何处、是何民族。但有一点很重要:它的文字不是佉卢文,而是婆罗谜文。先前我们发现在非汉文的中亚世俗文书中,最古老的就是用佉卢文写的。要是没有这个题识的话,我们本来倾向于认为,婆罗谜文在中亚最早出现是与佛教及佛教典籍联系在一起的。这个简短文书可能是除书画题识外,现存最古老的印度古代文字。从中我们得知:写这个文书的商人的出生地(或居住地)在世俗文书中使用一种印度俗语和梵语的混合语言。乔治·格里森爵士认为gitth是从gisti派生出来的,并认为这两个词与毘舍阇语有关。如果他是正确的话,那么,大概可以从当今仍使用毘舍阇语或受毘舍阇语影响的地区来推断从前使用婆罗谜文的地区。但如此得出的地区范围太大了:大概从西边的喀布尔经兴都库什山和昆仑山一直到东边的和田。还有一点特别值得注意:这件中国内地与西方之间早期丝绸贸易的遗物,是在远离去往楼兰的古代商路的长城废址里发现的。这个事实与其他事实联系起来,提出了一个不小的考古学问题,我以后将述及此问题。

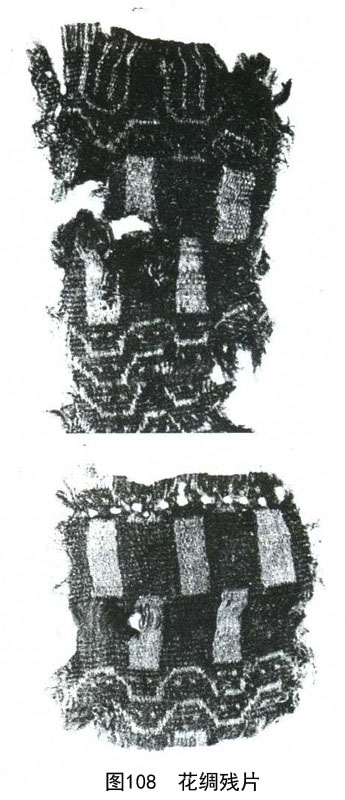

从T.XV.a发现的花绸

但在考察这个问题之前,我们大概应当先简略叙述一下从T.XV.a的垃圾堆出土的文书以外的东西。这些东西大体有年代可考,这更增加了它们的文物价值,并可用于解决某些细节问题(本书将不触及这类细节)。一个例子就是花绸残片(图107、108)。我们可以一方面把它们同出自敦煌千佛洞的华丽晚唐丝绸相比较,另一方面同我第三次在楼兰古墓发现的大量精美汉代织锦相比较,都可以得出有益的结论。图108的碎片图案特别有意思,它与Ch.00118有密切联系,也有助于证明这些早期的精美的碎片在千佛洞的丝绸中是独一无二的。一只织得很精美的鞋(图109),也应当与这些纺织品划归一类。这只鞋是由不同材料织成的,外面有一层花绸,做工十分精致。

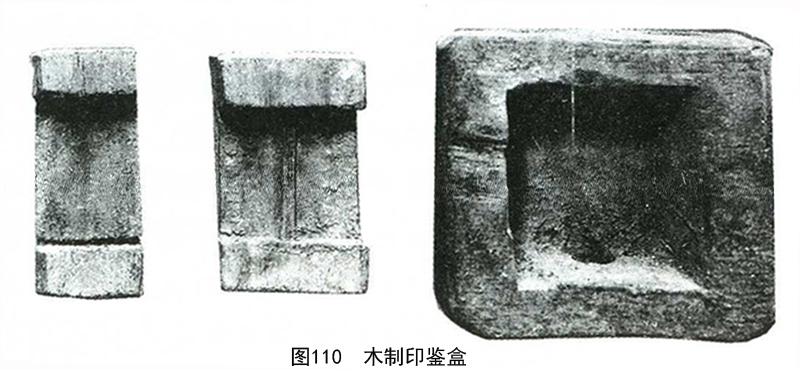

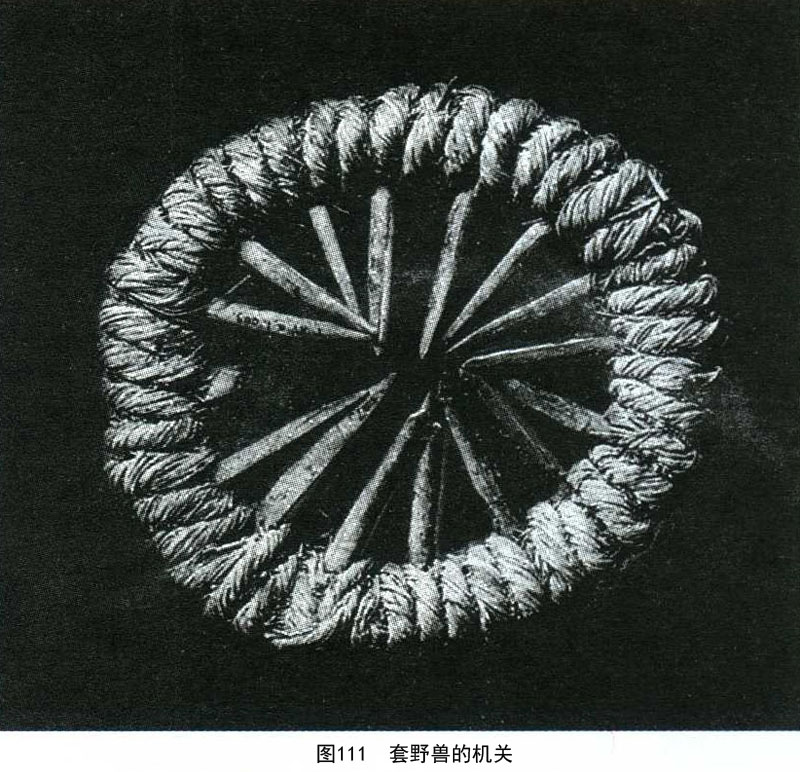

从T.XV.a发现的各种物件

我们发现了不少涂过漆的木碗碎片,还有很多形状各异的木制印鉴盒(图110)。T.XV.a.i.009(图111)是个套野兽用的机关,保存完好。有一件奇怪的小物件,其性质至今仍未有定论,它就是木箭头(?)。还有一个很奇怪的发现:有一个捆扎很紧的小包裹,里面有两根用芦苇做成的带羽毛的断箭和一个青铜箭头。对此所能作出的最合理的解释就是:军事部门为了防止浪费或士兵把公物据为已有,要求不能用的箭必须入库,然后才能发新箭。用官方语言来讲,这就是用“一枝(断)箭换一只新箭”。

从罗布沙漠到敦煌/(英)奥雷尔·斯坦因著,赵燕等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;