在烽燧T.XII.a发现的纸质粟特文书

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

在T.XII.a发现的纸质文书

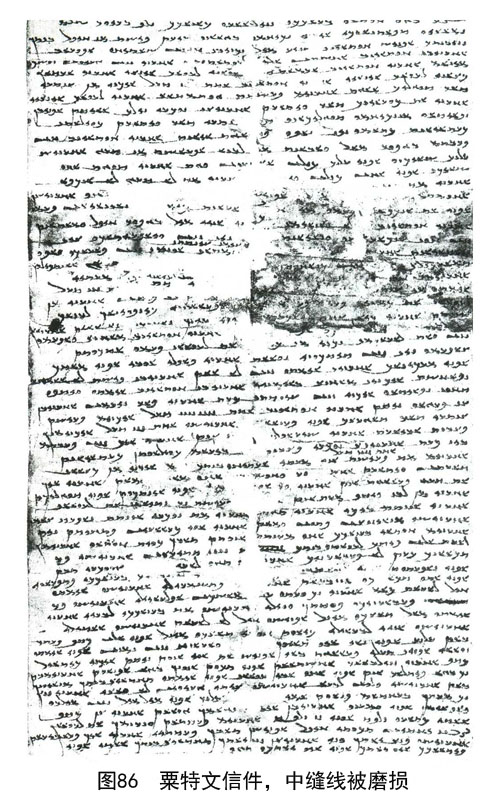

毫无疑问,在烽燧T.XII.a中最大的发现,是一些我们以前不认识的字体书写的纸质文书。所有的文书发现的时候都是整齐的小书卷,长3(又)1/2~5英寸、宽1~1(又)1/8英寸,如图85所示。图中展示了没有打开的文书,其中3件仍然可以看出起初绑得很紧,绳子可以明显地看出来是丝质的。有一件先是被裹在一块丝绸中,然后又被装在一个像是用亚麻布做成的粗糙的布袋里。它的边缘被缝上了,外面写了七行相同的文字,很可能与地址有关(图86、87)。文书T.XII.a.ii.4也是折叠起来的,但是它没有绑扎,而且比大多数其他文书保存得稍好一点,不是那么易碎,所以在当场就可以打开一部分看看里面的内容。随后打开所有文书,则是一项很艰巨的任务。1910年牛津大学图书馆的各位专家很好地完成了这项任务,我的朋友A·考利当时对这些文书的字体和内容进行了初步考释。

文书的折叠和地址书写方法

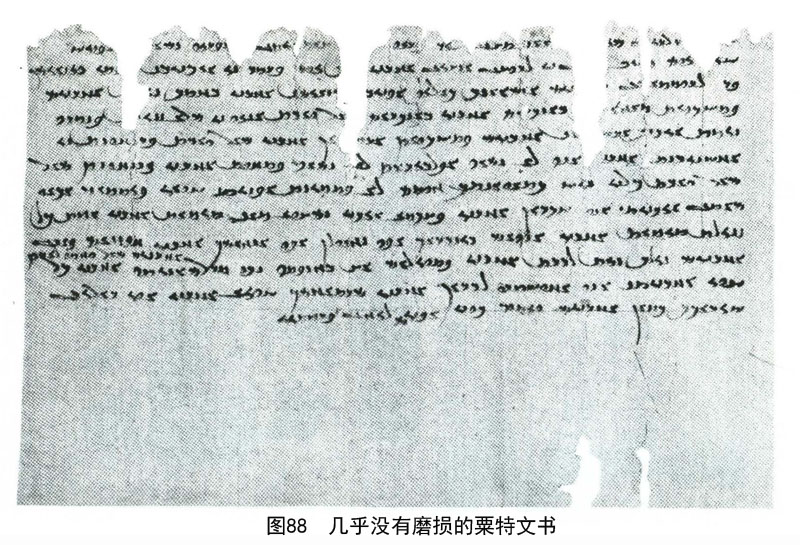

所有的文书原来都是从较窄的一头向里折成很细的一卷,在绑扎之前又对折起来。对信件这样细致的折叠(只有这样才能从背面的地址上了解收信人和发信人的情况)有效地保护了墨迹,使其至今仍清晰明了。同时它又解释了磨损造成的破坏。纸张都在与宽的一头平行的中线处被磨损。唯一的例外是T.XII.a.1(图88),它的中线几乎没有任何磨损。除去这种和其他一些小的损伤外,这些文书都保存得相当好,对最终的解读有很大帮助。值得注意的是这种折叠方法和我在楼兰、尼雅分别发现的纸质和皮革佉卢文书的折叠方法基本相同。但是那些文书的背面都没有写地址,而不像T.XII.a.ii中发现的纸质文书那样。

纸张的尺寸

这些书信的纸张长度基本相同,表明可能有一个通用的标准尺寸。在7件完整的文书中,6件的长度在15(又)1/2~16(又)1/2英寸间。纸的宽度也惊人地一致,7件文书中有6件的宽度在9(又)1/2~9(又)3/4英寸间。因为无法知道在早期中国纸张制造的情况,目前我只能说它们的长度和一些私人文书的长度比较接近。这些私人文书是我从敦煌千佛洞中堆放得像一堵堵墙似的文书中得到的。关于宽度的情况相对比较清楚,为9(又)1/2~9(又)3/4英寸,很接近在长城、尼雅和楼兰遗址发现的大量中国木简、竹简的宽度,即9~9(又)1/2英寸。这种互相的参照表明了这些文书的纸张采用了木质文书的尺寸标准,而在这同一个时期内木质文书仍在使用中。

中国木简的长度

纸的传统尺寸

从沙畹对大量文献资料的研究中,我们可以知道,与那些为保存国家法令、古典文学或礼仪的木简不同,汉代私人用简的长度是一尺。我在T.VIII和T.XI中发现并探讨过的古代度量证明,汉代的1尺是9英寸(23厘米),而且我以往三次探险中,发掘的绝大部分竹简和木简与这种度量特别吻合。如果不是更早的话,这种在汉代就已制定的有关木质文具的标准一直流行到今天,并且仍然影响着私人信件中汉字书写行的高度,以及为它而配备的其他文具的尺寸。因此,我认为在T.XII.a中发现的早期粟特文书所通用的宽度,很可能也是由于同样的原因而制定的,就像中国为现代的书信制定标准尺寸一样。因为纸张不可避免地要受到磨损,木简和竹简的边缘也会遭受同样的损伤,通过稍微增加边缘的宽度来保护它就很可行了。

纸发明于公元105年

但从古物收藏家的观点和直接的考古重要性来讲,更有意思的是这些文书所用的纸。对他们来说,首先,纸的使用就不是一个简单的问题,虽然字体的西方来源我们同样也不清楚,但它吸引的注意力却较少。一方面,准确详细的中国历史文献证明,蔡伦在公元105年首先发明了纸。另一方面,沙畹通过对许多烽燧中发现的有确切纪年的文书的考释,证实了它们当中没有一件晚于公元137年。即使我们接受根据T.XI.ii.6上的日历推断出的公元153年的说法,它的年代下限也不会有太多的变化。通过这个和其他一些考古上的证据,我们似乎可以得出这样一个结论,即长城沿线的一些烽燧肯定在公元2世纪中有一段时间被放弃。

T.XII.a的文书对纸张的使用

考虑到这些年代范围内的间隔很短,帝国经济中心与极西之地相距遥远,以及中国文明的保守性(尼雅遗址的发现表明,直到公元3世纪后期,人们仍然只用木简记事,足以说明其保守性),T.XII.a发现的纸质非中文文书和至少一件公元21年的纪年文书,以及其他属于公元1世纪早期文书的发现,就具有特殊的意义。这一切都启发了我1910年将这些文书中的一部分样本送给J·冯·威斯纳教授研究,他是一位杰出的植物生理学家。我们对中亚和东亚造纸术发展的确切知识,大部分都要归功于他的研究。他在此之前通过对我第一次探险发现的一些纸的研究,已经得出了一些很有趣的看法。

冯·威斯纳教授对纸的分析

冯·威斯纳教授对这些样品的细致认真的显微镜分析,已经取得了很重要的发现,并且在他的文章《关于最古老的纸张碎片》中得到了精确而清楚的阐发。鉴于它们在考古学上具有重要意义,在此有必要总结一下几个得到认可的主要观点。对取自不同文书的样本所作的研究分析已经清楚地证明,它们的原料全部都是织物。这些织物是在经过一种很原始的机械捣碎后做成纸浆的。纤维在显微镜下放大后仍然可以很明显地区别开来,而且可以肯定是一种麻属植物纤维,很可能是中国麻(很早就在中国种植)而不是其他种类。另外一个特别有趣的发现是T.XII.a.ii.1.a上的一块纤维片,破损很严重但仍然可以用肉眼清楚地看出织物的结构,线是横竖交错的。冯·威斯纳教授倾向于从这个特例中,推导出这时造纸术还处在一个更原始阶段的结论。即当时首先只是将薄的亚麻属织物改造成书写的工具,而并不完全破坏它的纤维结构。此外,这一特例还支持了这样一种观点,即我们正在研究的这些纸,代表着用碎布片造纸术的一个早期阶段。

单用碎布片造纸的早期实例

这些纸张没经过“黏合”

无论如何,对这些纸张所做的原料分析说明,完全用单一的布片造纸的技术,肯定是在蔡伦的发明之后不久出现的。然而直到T.XII.a中文书的发现,破布片在西域这些遗址的纸张中也仅仅是用作替代物,主要原料仍是从楮树和其他类似的树中得到的。这一点有特别重要的意义,因为它十分明确地推翻了这样一种认识:用破布片造纸的技术是8世纪中叶由撒马尔罕地区的阿拉伯人发明的,并且随之出中东传向欧洲。但是,现在被证明的事实对我们来说也同样重要,是因为它令人信服地证明了《后汉书》的正确性,即蔡伦以破布片、破鱼网和树皮、生麻为原料发明了纸。考虑到在公元5—8世纪间的新疆遗址中发现的大量写卷中,普遍缺少完全以破布片为原料的纸,那么在T.XII.a中的发现,就被认为是一个表明它的年代古老的证据。我们完全同意没有任何迹象表明这些文书的纸张,是用后代那种将淀粉和其他胶状物混和的方法造成的。冯·威斯纳教授也特别强调这一点的意义。用后世这种方法制成的纸已经发现,楼兰遗址的L.A.VI.ii.0230就是其中一例,它的年代为312年。

纸张本身也证明了文书的年代古老

长城沿线纸的缺乏

这样,冯·威斯纳教授的重要研究成果就倾向于支持这样一个结论:考古可以证明这些文书的年代很早。它们出土于废弃年代据估计为公元2世纪中期的一座烽燧,这样它们的年代和已知的纸的真正发明年代(公元105年)完全吻合。虽然这个结论可能有年代上的疑问,但是,我们仍然可以毫不费力地解释,为何在长城沿线的其他烽燧要么只发现极少纸质汉文文书,要么根本就没发现过。我们总共才发现了三件文书,并且是在T.XIV、T.XV.a和T.XXIII.a中分别发现的。和长城沿线发现的数以千计的有字木简或空白木简相比,它们的数量是极少的,但这正表明了这些烽燧很早就被废弃了。这一点通过和楼兰遗址的汉文文书相比就很明显了,那个遗址是在两个世纪后废弃的。在楼兰纸质文书的数量,占到全部散落的汉文文书的20%,其余的都写在木简上。在判断这种数量上的增长时,我们还必须考虑到楼兰距中国的造纸中心更远,要得到纸只有一条艰险的商路,而这条商路在当时正逐渐失去作用。

字体与早期阿拉米文相似

现在让我们从T.XII.a.ii这些奇特的文书的外形和材料上移开注意力,转向它们的字体和语言。所有的文书在发现时都很整齐地折叠起来,一些甚至还用线捆扎起来。其中一些文书,如图85所示,在外面也写有文字,这肯定是地址。另外两件在小卷当中,我曾试着不顾纸质容易破损而去打开一角。情况让我不得不相信,它们是用同一种我们不认识的文字书写的,很像阿拉米文。我在楼兰的LA.VI.ii.0104这个小纸片上,第一次见到过这种文字。因为我不是闪族人,所以我既不能尝试着去解读它,也不能做除了猜测它的语言以外的任何事。我似乎可以猜测,中国边境上发现的这些文书可能是一种伊朗语所用的闪族语字体。文书是在一座废弃了的烽燧中发现的,而这座烽燧又靠近公元前后中国通向药杀水(Yaxartes,即锡尔河,猜测可能是伊朗语——译者)和乌浒水(今阿姆河——译者)的丝绸之路,这就很自然地暗示在伊朗语和粟特语、大夏语之间很可能有某种联系。在T.VI.c①中还没有发现用同种字体书写的文书,我当时就认为这些文书可能是遗留下来的信件,是那些商人在粟特或更西之地来塞里斯做丝绸贸易途中写下的。

考利博士尝试性的释读

在目前去详细讨论这些问题,并想找到答案是不太现实的。但是,我的两位学术造诣很深的朋友的研究成果已经提出了令人信服的证据,证明这些文书的字体和语言,就像我起初猜测的那样确实与东伊朗语有联系。他们的研究成果很容易就得到了认可,使得我可以把自己的看法限于那些基本事实。A·考利博士起初成功地确认了大部分文字。他的另一项功绩就是肯定字体有阿拉米语来源,只不过自身发展特征明显而已。所用的伊朗语夹杂有一些大部分以“密码”形式存在的闪族语文字,这种情况与巴拉维(Pahlavī)的发现相似,但这里的数量则要少得多。一部分文字已被正确地释读,不外乎是一些相互介绍时的客套话和文书T.XII.a.ii.4背面的短句。这就使考利博士可以把它确认为一封信,并可以部分地知道它的地址。

戈蒂奥证明是早期粟特文

在考利博士的文章发表后的两个月中,罗伯特·戈蒂奥以T.XII.a.ii.4的复印件和考利博士的研究为基础,在他那篇精彩的论文中,证明了这些文书的语言是一种早期形式的粟特语。这种语言穆勒(F.W.K.Müler)教授在对吐鲁番佛教写卷的研究中,已经辨认了出来。文书的字体是一种阿拉伯语草体文,它介于阿拉伯语正体文和粟特文(维吾尔字母便是由粟特文发展而来)之间。这种确认是建立在一系列令人信服的基础上的,既有语言方面的,又有字体方面的。对大多数地址和相互介绍时所用客套话的释读,也使得戈蒂奥可以做出这样的判断。

戈蒂奥之死中断了考释

由于考利博士的大度,我得以在他的那篇论文发表之前,就已经把早期粟特文书的复印件给了戈蒂奥,那些文书可能现在已经很好地整理完了。他在出版和解释晚期粟特文佛经方面取得了很快的进展,这些写卷是在敦煌千佛洞丰富的窖藏中得到的。因为有这么多新资料的保证,就使我们增强了这样一个希望:尽管这些文书中既有私人信件,也有官方文件,既有常见的信件,也有草体文书,释读工作相当困难,但是戈蒂奥肯定会取得稳步的进展,并最终完全释读我们发现的早期粟特文书。他在这方面连同其他方面的努力,不久都因战争的爆发而被迫中断。此外,由于他被伤病折磨几个月之后,不幸于1916年去世,更使伊朗语的研究遭受了无法弥补的损失,早期粟特文书的释读工作也遭到中断。

关于文书来源的问题

考虑到这个打击,把所发现的全部文书都制成图版,使其他的学者可以继续去完成文书的释读,对我来说也是一种安慰。T.XII.ii.2、3、5这三封信都比较长,分别不少于60行、35行和32行,大多数保存状况都比较好,字母之间间隔清晰,这些特征更使完全解读的希望增大。这些进展必须建立在对下面一些有趣的历史问题的精确回答上:这些信件是由公元1世纪来往于此地的西徐亚人(Scythia)写的,还是由原来就居住在长城沿线的粟特人或被雇来负责长城防卫的粟特人写的。

早期对西方的丝绸贸易

当讨论到在边远的T.VI.c发现的早期粟特文书时,我已经详细地解释了后一种可能性的原因。②说到前者,托勒密(Ptolemy)曾记载了教皇马里努斯(Marinus)任命马其顿人马斯(Maes)(也叫塔蒂亚努斯[Tatianus])为商务代表的事,这可以为我们提供很有说服力的证据。塔蒂亚努斯曾经为了进行丝绸贸易而从西亚很远的地方前往塞里斯。一个更现代的例子也可以发现,穆斯林商人们总是从费尔干纳或安集延出发,长途跋涉去甘肃,甚至更远的四川和云南进行丝绸和茶叶贸易。我的个人笔记中也记载了几个阿富汗商人,从巴焦尔或喀布尔出发去做生意的例子,比如我的朋友谢尔·阿里·汗。当我来到T.XV.a遗址时,又发现了一件由西方丝绸商人遗留下来的实物,在丝绸捆的末端有一种印度文字——婆罗谜文字的题记。

外国人早期使用纸的例子

即使在这些早期粟特文信件全部释读之后,也难以解释这些信件怎么会到烽燧的垃圾堆里去。因为那些烽燧并不是紧挨着丝绸之路的,而信件中绝大部分又都明显地并未打开过。纸是在中国远离中亚的地区,通过一系列技术手段处理后发明的。那么它为什么会在发明之后短短几十年间就传到这里,而且是被来自遥远的西方的商人所用呢?如果我们从考古学角度来思考,那也许就会显得容易些。问题的答案可以从书写的人是外国人这个事实,以及他们所用书体的性质中寻找出来。

纸更适合于书写非汉语语言

《后汉书》中有关纸的发明的记载,清楚地说明了在此之前书写工具的诸多不便:“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”和西域建立通商关系后,到中国来的商人和其他人,可能比中国人更能体会到这些书写材料(木简)的不便。从沙畹的著作中披露的大量文书材料中可以看到,由于汉语和汉字的特点,一枚可以写50个汉字的竹简可能足以容下一条法令、一个命令或者一封信。同样,一条窄丝带也足以写下一封信。如果是另外一种拼音文字和有词尾变化的语言,类似容量的信息书写起来可能就要占更大的篇幅,这就要额外增加搬运木头的重量(竹简可能在实际中被淘汰),或增加丝绸的花费。粟特人使用过的桦树皮和兽皮,在古代中国的书写材料中从未被提起过。因此,很容易理解当西方的商人身处长城之内时,他们会如何急切地使用这种新发明,即中国早期的纸——蔡伦纸。任何理由都可以使我们相信,他们一定会比蔡伦的同胞们更迅速地采用这种发明。他的同胞们则由于很强的保守性,而不能做到这种迅速的转变。

写在丝绸和桦树皮上的佉卢文文书残片

值得一提的是,在同一个垃圾堆里还发现了同样写在丝绸上的佉卢文(图89)。那是迄今为止发现的唯一写在丝绸片上的佉卢文,是一封信或一道命令的残余部分。它破损太严重,我们已不抱任何希望去考证写作者和地址,只知道它是用印度语和一种由阿拉米文字演变来的字体书写的。它与写有粟特文信件的纸出土于同一地点有些奇怪,同时出土的另一块桦树皮残片也令人费解。但这块桦树皮上没有字迹。然而考虑到敦煌一带的长城离这种树生长的山(兴都库什山、喜马拉雅山、天山西麓、中南山)非常遥远,我们认为它可能是用来书写的一片叶子或卷轴的一部分。

①参见本书第四章第四节。——原注

②参见本书第四章第四节。——原注

从罗布沙漠到敦煌/(英)奥雷尔·斯坦因著,赵燕等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;