丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

第六章 敦煌藏经洞 丝路历史的凝固瞬间

作者:芮乐伟 韩森

如果只能参观一个丝路遗址,去敦煌。那里的自然景色非常壮观。深绿的杨柳环绕着郁郁葱葱的绿洲。石崖上开凿着大约五百座石窟,里面有美不胜收的佛教壁画。壁画融合了印度、伊朗、中国以及中亚等地的元素。有四万余件文书的藏经洞(图见下一页)是丝路上保存文书和文物最多的地方。1其中发现了佛教、摩尼教、祆教、犹太教、景教等各种宗教的文献,展现出这一地区曾经是多么国际化。在公元一千纪,敦煌是重要的边塞城市、佛教朝圣中心以及贸易中间站。公元1000年之后敦煌逐渐衰落,成了穷乡僻壤。当1907年斯坦因把这里定为自己第二次中亚探险的目的地时,到过这里的欧洲人非常少。斯坦因在这里的发现为他赢得了英国的爵士头衔以及在中国持久的骂名。

斯坦因在第二次探险中依据先前的经验率队穿越塔克拉玛干沙漠、发掘文书和文物并将其负责任地尽快发表。从他在和田、尼雅的第一次中亚探险以来的六年中,英国与其他国家的竞争变得愈发激烈,俄国、德国、日本和法国都派出了探险队来新疆攫取文物。2斯坦因申请了拨款得以离职两年。他的目标是重走克什米尔到和田的路,然后穿过沙漠一路直抵甘肃省西端的敦煌,直线距离1325公里,全程长1523公里。

1902年,在德国汉堡召开的东方学家大会上,匈牙利地质学家洛克济(Lajos Lóczy)做了关于敦煌的报告,这是斯坦因首次听说敦煌。洛克济是1879年首次访问敦煌的欧洲人之一。那时只有两名僧人长年住在这个几近废弃的地方。尽管洛克济的专业是土壤和岩石研究,但他还是看出了洞窟中佛教壁画的重要性。3中国学者一般忽视壁画而更重视卷轴画。敦煌最早的壁画年代为公元五世纪,大大早于现存的所有绢画。

第二次探险队的成员跟第一次的一样,包括照顾骆驼马匹的人、会拍照的测量员、仆人,以及厨子。加入队伍的还有一名能在沙漠中穿行几百公里而不迷路的信使。他的任务是去临近的城镇取送斯坦因的邮件以及英属印度政府以银锭的形式下发的拨款。

斯坦因的维吾尔语(斯坦因所谓的突厥语)口语能力在新疆工作时很有用,在甘肃却派不上用场,这里汉语才是主流。公元前111年,敦煌首次进入中国版图。汉朝在一次成功的军事行动之后在敦煌建起了戍堡(悬泉置隶属于敦煌)。中国对这一地区的控制时断时续。589年,隋朝再次统一中国,之后敦煌便一直处于中国治下。4敦煌是整个地区的学问中心,当地人在学校学习汉字并用汉字书写。5在英国驻喀什领事的推荐下,斯坦因雇了一名名叫蒋孝琬的中国师爷做秘书。此人不懂维语,因此最初交流有些困难。斯坦因从未学过汉字,但是两人一起旅行几个星期之后,斯坦因的汉语已经足够表达自己的意思了。

1907年春天,斯坦因在向敦煌进发的路上听到了一则传言,说敦煌洞窟里的东西远不止壁画。这则传言是从一个躲债的穆斯林商人口中首次听到的,此人给他讲了王圆箓的发现。王圆箓原先是当兵的,1899或1900年从清军退出之后来到了敦煌。与许多老兵一样,他遇到一位云游的道士并皈依了道教,因此斯坦因称他为“王道士”。识字不多的王道士来到敦煌之后不久,有一天偶然敲了一处窟壁且听出里面是空的,这样便发现了墙后隐藏的藏经洞(17窟)。6拆掉窟壁之后,王道士给本地以及本省官员送去了几幅字画,其中至少有一位官员,即古文字学者叶昌炽意识到了其重要性。但因为拳乱之后官府实在拿不出钱来,因此决定不取走这些文书,而是命令王道士将文书留在原处保管。

当斯坦因和他的秘书蒋孝琬于1907年3月第一次来到敦煌时,王道士出门“跟助手一起化缘去了”。他们借此机会在崖边的洞窟边转了转。这些洞窟完全露天且无人看守。斯坦因注意到一条十世纪史料的描述非常准确:

古寺僧舍绝多。亦有洪钟。其谷南北两头有天王堂及神祠。壁画吐蕃赞普部从。其山西壁南北二里。并是镌凿高大沙窟。塑画佛像。每窟动计费税百万。前设楼阁数层。有大像堂殿。其像长一百六十尺。其小龛无数。悉有虚槛通。连巡礼游览之景。7 *1

斯坦因注意到,尽管窟前的遮檐大多已经坍塌,很多塑像和壁画依然完好。8

根据石窟中的一通石碑,一位僧人于366年造访此处并开凿了第一座洞窟。敦煌研究院将千佛洞的492座石窟中年代最早的定在北凉时期(422—439年),最晚的定在十三四世纪。9最早的石窟与尼雅和龟兹的石窟类似,里面有单独的佛像或是佛陀前世的图景。600年之后建成的石窟中则是佛经故事中的场景。石窟凿在极为脆软的砂砾岩上,六七世纪时就坍塌了几座。近年来持续的客流进一步损毁了石窟,敦煌研究院建了复制窟以期减少客流及其对壁画的损毁。只有几座石窟对普通游客开放。如果要参观最著名的几座石窟,则要支付每人几百美元的高额票价。

1907年,斯坦因和蒋孝琬完成了对遗址的初步探查之后遇到了一位年轻的藏族僧人。蒋孝琬与之单独会面,僧人给他看了一件写有汉字的手稿。蒋孝琬看到“菩萨”一词多次出现,但由于缺乏阅读佛教材料的经验,他并不能看懂文书的内容。斯坦因想要酬谢为他们展示手稿的僧人,但是蒋孝琬却“建议谨慎行事。过分慷慨的礼物会让人怀疑其动机不纯”。斯坦因和蒋孝琬商量出一个价码,然后付了“一块碎银子,相当于大约三卢比或者四先令”。斯坦因在关于这次发现的第一本书《沙埋契丹废墟记》(Ruins of Desert Cathay)中讲到,“我和蒋师爷密谈了很久,商量怎样才能接触到这些发现,如果遇到宗教势力的阻挠,要怎样才能化解”。

斯坦因和蒋孝琬都明白这项任务的敏感性,因此他们不敢声张。与其他斯坦因发掘过的遗址不同,敦煌是一处“有宗教活动进行”的地方,斯坦因不知道他将会面临什么样的困难。“当地修行之人会不会如此好心——而且在乎物质利益——以至于可以无视圣物被拿走?若果真如此,我们能否指望他们的精神影响可以减轻那些为朝圣地捐款目更为迷信的普通人的顾虑?”甚至在见王道士之前,斯坦因就已经决定把活动限制在拍照和画图之内,因为当地信徒肯定会反对他们拿走任何佛像和壁画的。

由于王道士不在,斯坦因决定去调查从敦煌向西延伸出去的一排烽燧并在那发现了粟特古信札。当他于1907年5月15日回到千佛洞时,他目睹了一次“足有一万人”参加的年度宗教节日。斯坦因保持着距离,由蒋孝琬说服王道士与斯坦因见面。王道士出于焦虑,砌起了一堵墙封住了藏经洞的唯一出口。当二人终于见面时,斯坦因记下了他对王道士的第一印象:“他看上去是个十足的怪人,极为羞怯紧张,偶尔还露出狡猾的神情,这可完全让人振奋不起来。我从一开始就非常清楚,此人不好打交道。”

斯坦因在叙述自己在敦煌的经历时总是不断地提到他和他维也纳大学的导师比勒(Georg Bühler)在印度收集梵文手稿时的困难。比勒一直想研究一份文献,在欧洲遍寻不得才来印度收集手稿。1875年,他终于看到了那件自己为之来到印度的手稿,可手稿主人之后又将其收了起来。比勒直到去世也没能再看到这份手稿一眼。斯坦因在印度最大的学术胜利之一就是在14年之后买下了这份手稿。10

斯坦因明白敦煌藏经洞提出的挑战与在沙漠迷路或者在尼雅挖掘废弃遗址非常不同。他必须运用他在印度获得的能力,把手稿从其保管者手中拿下。与王道士初次见面之后,斯坦因有了“打一场持久战、攻坚战”的准备。

在蒋孝琬的建议下,斯坦因明确决定不与王道士讨论学术和考古,改为唤起他对求法僧玄奘——斯坦因的“中国主保圣人”——的记忆。斯坦因讲道,他用自己不流畅的中文告诉王道士自己对玄奘的虔敬:“我沿着玄奘的脚步从印度跨越重山沙漠而来,我找寻到很多玄奘去过且描述过的佛寺的遗址”等等。斯坦因一直伪装成玄奘的信徒,他在6月13日离开之前甚至捐钱要做一尊新的玄奘“泥塑”。蒋孝琬和斯坦因告诉王道士藏经洞里的文书应该属于一座印度的“佛学寺庙”,他们让王道士误以为斯坦因和很多世纪以前的玄奘一样,是来为一座远方寺庙取经的。

初次见面之后,斯坦因让蒋孝琬与王道士单独谈判。当天夜里,在黑暗的掩护下,王道士拿给蒋孝琬一卷文书,这恰好是一部玄奘翻译的佛教作品。蒋孝琬立刻把这一好兆头告诉了王道士,王道士便把临时封住藏经洞的墙拆了。

之后谈判进行得更顺利了。三人都同意此事需要绝对保密。据斯坦因讲,王道士规定:“交易内容除了我们三人之外不许任何人知道,只要我[斯坦因]还在中国境内,就必须对这些‘发现’来源完全保密。”在接下来的三个星期里,王道士把一卷卷的文书交给蒋孝琬,再由蒋孝琬和斯坦因从中挑出最重要的。临近尾声时,王道士突然惊慌失措又把所有东西搬回了洞里,蒋孝琬又一次介入挽回了局面。蒋孝琬和斯坦因挑拣好之后,斯坦因命令自己最信任的两个人把这些文书缝进袋子里,这样就没人知道袋子里装的是什么了。

在这个过程中的每一步,斯坦因都讲到谈价钱的事。他和蒋孝琬定下一个目标之后就由蒋直接跟王道士谈。斯坦因在这里遵循了一个当时普遍的做法。全亚洲的外国人常常指派他们的手下或者仆人为自己买日常用品及其他东西。蒋孝琬和王道士最终就价格达成了一致,七箱手稿、五张绘画以及其他东西共计130英镑。斯坦因在给好友阿伦的信中高兴地写道:“这个价钱也就能买到一片梵文贝叶外加几件‘古物’。”11

斯坦因于1907年夏天离开之后,王道士继续出售藏经洞文书,并用所得对洞窟群进行修复。蒋孝琬同年秋天回到敦煌,又买了230捆文书并将其寄给斯坦因。斯坦因所得文书共约一万一千件。1908年,天才的法国汉学家伯希和买了七千件文书并将其运回巴黎。12 1910年,中国政府下令将余下的一万件汉文文书(不包括藏文文书)运回北京。王道士扣下了一些,运往北京的途中又遗失了一些。13 1912年俄国人奥登堡买走了大概一万件,1914年斯坦因最后一次回到敦煌又买了600卷。14

1929年,斯坦因在哈佛的一个系列讲座上自豪地向听众讲述了他在敦煌的经历。当斯坦因于1914年回到敦煌时,王道士热情地欢迎他,并向他展示一份账目,上面详细记载了自己是如何用那些钱翻修洞窟的。“考虑到官方对于他[王道士]所珍视的这些文书的处理方式,他非常后悔自己当时没有足够的勇气和智慧接受我通过蒋师爷[蒋孝琬]提出的建议将经卷全部卖出。”15斯坦因觉得,因为自己付给王道士的钱比其他人都多(中国政府没付钱),他当时应该能买下全部经卷并将其运出中国。即便1929年时很多欧洲和中国学者都认为中国文物应留在中国,斯坦因依然不觉得把文书和文物从中国运走有什么不对。

在思考敦煌文书的流散问题时,我们应该尽量避免用现代的标准来评判斯坦因。今天,很多人都支持将埃尔金大理石*2归还给希腊。但是必须考虑到斯坦因和其他探险家都活动于“一战”以前、帝国主义盛行的时期。欧洲列强和日本都派出探险队进入新疆挖掘,当时没什么人对此提出质疑。少数几个提出质疑的人包括德国人格伦威德尔(Albert Grünwedel)和俄国学者奥登堡(Sergei Fedorovich Oldenburg)。他们都对勒柯克及其他人从遗址中剥除壁画的行为提出过批评。16

当时的外国人有正当的理由认为藏经洞文书离开敦煌会更安全。敦煌石窟在陕甘回民起义期间(1862—1873年)曾遭到破坏,而斯坦因非常清楚地知道当地人是多么躁动不安。17 1907年6月,斯坦因走后仅仅一个月,当地就因谷价而爆发了骚乱。

中国人对于斯坦因行为的看法在逐渐软化。“文化大革命”期间,他是大盗,直截了当。甚至八十年代中期我读研究生的时候也是如此。当时我们的教授说如果他是一件敦煌文书,他宁愿被带到巴黎或者伦敦去,因为那里的保存条件比北京要好得多。有位中国同学听了这话立刻火冒三丈。1998年,《西域考古图记》(Serindia)的中文全译本出版,其中包括斯坦因在敦煌与王道士交涉的详细记述。杰出的中国考古学家孟凡人为该书作序。《西域考古图记》一书包含当时顶尖学者对斯坦因所获材料的翻译,“代表了20世纪20年代以前在这一领域中的最高研究水平”,不过斯坦因的“劫掠行径”“应受到严正谴责”。18

出版事业的发展使得藏于外国的敦煌文书越来越容易为中国学者所利用:70年代末,微缩胶卷首先发行。随后敦煌文书的多卷影印本于90年代陆续出版,其中的写本照片清晰可读。现在写本照片正不断被上传到伦敦的国际敦煌项目的网站上。19

北京大学的荣新江教授是中国唐史研究界的领军人物,他于2005年在中国顶尖的历史学刊物《历史研究》上发表了一篇文章。文中对比了斯坦因和伯希和的做法。斯坦因没有告诉中国学者他的发现,而伯希和则把自己买走并运回巴黎的文书的照片给了他的中国同行。荣教授提请读者注意一个无可辩驳的事实:尽管二十世纪早期的中国学者呼吁要保护敦煌文书,但没人离开过自己舒适的家,没人效仿斯坦因和伯希和亲身造访敦煌。其结果就是敦煌文书被大量拿走。20

但是即便按照当时的标准,斯坦因的做法还是带有欺骗性质。他号称自己是玄奘的信徒。他购买文书和绢画时非常清楚自己所付的钱远低于市场价。他为了保密采取极端方式,一切都在夜间进行,而且只告诉极少数人自己的所作所为。人们不禁奇怪斯坦因之后为何如此大大方方地讲述自己当时是如何偷偷摸摸的。

虽然斯坦因在讨论敦煌时没有特别提到佩特里(William Matthew Flinders Petrie),但他在其他地方常常承认自己受到了此人的影响。21佩特里是英国在埃及考古发掘的领军人物,他在1902年斯坦因第一次探险归来之后会见了斯坦因。在《古代和田》(Ancient Khotan)的前言中,斯坦因称佩特里为“有着无人可及的经验的考古探险者”。22 1904年,佩特里的《考古学的方法与目的》(Methods&Aims in Archaeology)一书出版,该书提供对发掘每一阶段的逐步指导,包括后勤准备、现场挖掘、发表结果。佩特里曾在埃及发掘,他教给考古学家如何在落后国家开展工作,如何花少量的钱让工人上交他们发现的小件物品而不是自己去卖掉:“出钱才能保证[对文物]最好的照顾。”佩特里还建议读者以两个版本发表结果,一个服务于“学生和普通民众”图版较少价格低廉的简装版,以及一个“服务于图书馆、藏书家和富有的业余爱好者的华丽的精装版”。斯坦因严格遵照他的建议,他的书甚至连版式和字体都和佩特里的书一样。23

佩特里在“考古学的道德问题”一章中有预见性地指出,考古学家一旦在遗址完成挖掘,就不会给后世在此留下任何东西。考古学家可以把发现物置于博物馆中,但这些东西总会朽坏,出版物最终会成为唯一记录。“权利应该以能否在现在及未来得到最多知识来评判。”佩特里批评政府总是制定法规不许外国考古学家挖掘却允许“无知的老农”肆意“挖掘破坏”。斯坦因在《古代和田》的序言中引用佩特里的告诫,考察者必须“细心工作、详细记录、完整发表”。24斯坦因对于自己在中国钻政府法规的空子、与王道士的交涉等通通直言不讳,完美地体现了佩特里手册中的务实精神。斯坦因与他的导师一样,以“在现在及未来得到最多知识”为目的,对于把文书文物运出中国没有任何顾虑。

按照佩特里的指导,斯坦因试图尽可能重构17窟的本来面貌。藏经洞中的材料按层排列的方式显示这不是偶然保存下来的一堆文书和绘画。这些材料显然是某人或者某个团体特意放置在洞中的。但这又是为什么呢?洞中有许多纸片,这让斯坦因认为该洞是一个废纸贮藏室。

荣教授仔细地将斯坦因的记述与中文史料以及伯希和的记述进行比对。尽管斯坦因没有机会仔细考察藏经洞,但他的记载依然是对藏经洞最详细的描述。藏经洞被王道士为斯坦因打开,第二年又为伯希和打开,其原貌已经被无可挽回地破坏殆尽了。荣教授挑战之前的“废弃说”,对藏经洞文书的存放提出了一种不同的解释。25

斯坦因使用的藏经洞(library cave)一词容易让人产生误解。藏经洞不是一座单独的洞窟。它是一个小储藏室,面积不到3米见方,高不超过2.7米。藏经洞原本是看不到的。王道士敲了16窟的窟壁,发现窟壁后面是空的,把墙拆掉才找到了这个储藏室。

藏经洞本来是洪辩和尚的纪念窟,此人权力很大,曾在851年被唐朝皇帝册封为都僧统。862年他去世以后,其弟子把与他相关的物品置于此窟,并来窟中祭拜。26十世纪初的某个时候,僧人们开始把此窟用做文书储藏室。27王道士在1900年前后清理该窟时把塑像移走了。后来敦煌研究院又把塑像放回原来的位置,今天依然可见。

藏经洞中的很多文书都标着所属寺院。十世纪的敦煌是个佛教中心,约有15座寺庙,三界寺是其中较小的一座。28因为三界寺的名字在藏经洞文献中最常出现,藏经洞有可能隶属于该寺。

有关藏经洞目的的一个重要线索来自一篇佛经序文,出自僧人道真(活跃于934—987年)之手。他解释了自己为何要为寺院收集材料:“乃见当寺藏内经论部帙不全,遂乃稽颡虔诚,誓发弘愿,谨于诸家函藏,寻访古坏经文,收入寺中,修补头尾,流传于世。”29 987年之后道真去世,其他僧人继续为三界寺收集文书。

敦煌的寺院都有想得到的文书的清单,这说明他们在藏经洞关闭之前不久仍在收集文书和绘画。洞中最早的文书是一件佛教作品,年代为405年,最晚的年代为1002年。30藏经洞中的文书远远不止佛教作品。31

因为纸张在敦煌比较昂贵,寺院学校的学生在页边空白处或者废弃佛经的反面练字。寺院学校教学生读写,学生中有些后来成了僧人,有些没有。32这些学生跟今天学中文的学生一样,反复抄写单个汉字,然后逐渐进阶到更复杂的课文。敦煌文书中有很多错误,因为并非所有学生都水平很高。老师经常划掉学生写的错字,在旁边插入正确的。学生为了学写字会抄写各种材料,其中当然有佛教作品,也有契约、文学小品(比如水和茶的对话),以及被称做“变文”的长篇叙事作品。33

藏经洞中最有名的文书是《金刚经》,该经不是手抄本而是木版印刷的印本。中国人在八世纪初发明了这种印刷术。把一张有字的纸面朝下贴在一块软木板上,在木板上刻出字来,再用就可以用这块木板印刷。敦煌的《金刚经》由七张木板印刷的纸页连缀而成(图片见298页)。

其中的发愿文中说明这是一位佛教徒以父母的名义为利益众生而出资制作的。这样的行为会为他的父母和他自己积德。《金刚经》上所标年代为868年(四月十五日*3)。藏经洞中还有早于868年的木版印书的片段,包括一件834年的历日。但是《金刚经》是世界上最早的完整印刷品。34学者们发现敦煌并不是四川那样的印刷中心。藏经洞文书中的绝大多数是手抄本。

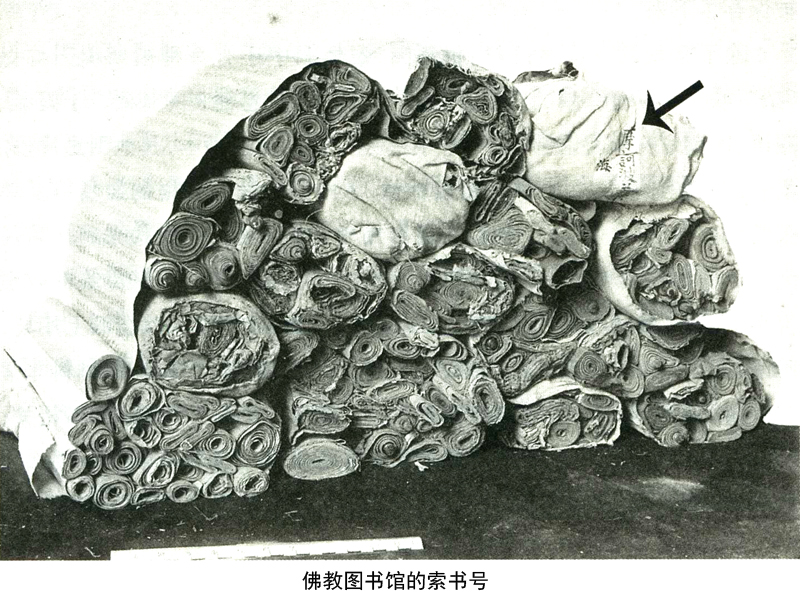

敦煌管理文书的僧人用一种复杂的方法给佛经编目。他们参考长安大型寺院图书馆的目录。这种目录把所有佛教文书分为布道文、律、史等类别。35启蒙读物《千字文》中有一千个汉字,这相当于一个汉字的字母表。僧人用这些字给佛教作品编号,再把卷帙分组,斯坦因称这些组为“常规经帙”。

共有一千零五十个经帙,每帙有约十二卷汉文文书。此外,还有80包十一种藏语贝叶装文书。藏语于786年被引入敦煌。36那一年,吐蕃人帮助唐朝平定了一场叛乱,但是唐朝没有履行承诺赏赐吐蕃人,吐蕃人便征服了敦煌*4。经帙外面原本都有封皮,但因为首先看到经帙的人——王道士、蒋孝琬、斯坦因、伯希和——都没意识到其重要性,只有很少被保存了下来。

除了常规的汉语藏语材料以外,藏经洞中还有一种被斯坦因称做“杂”帙或“混合”帙的经帙。37其中有贝叶装或卷轴装的梵语、于阗语、藏语、回鹘语和粟特语佛教文书。有些是完整的佛经抄本,其他则是片段。僧人们也把绘画(几乎都是佛教神像)、绘画碎片、破损的经卷以及单张的纸放在洞中。另外,他们还储存用于修复佛经的各种边角料。若是大一点的寺院图书馆,人家兴许早把这些东西扔掉了。但三界寺的收藏很小,这让管理员们更加谨慎。因为这些东西说不定哪天就会派上用场,所以所有有字的东西都应该留着。正因如此,藏经洞中保存的材料非常多样化。和吐鲁番用废纸做的鞋样不同,藏经洞文书之间并非毫不相关,所有文书都跟佛教有这样那样的联系,要么文书背面抄有佛经,要么文书出自寺院学校学生之手。

藏经洞文书的语言包括梵语、粟特语、藏语、回鹘语、于阗语,这非常好地体现了斯坦因的标签:“多语种图书馆”。38有时,仅仅一张纸便揭示了一个宗教团体或者一位独自旅行者的存在。我们除了那张纸之外对其一无所知。藏经洞中有一张纸,上书18行希伯来语祷文,每行的打头字母按希伯来字母表顺序排列,之后是《圣经·诗篇》中的一段。(见彩图12)这件文书被多次折叠,也许曾被当做护身符缝进小袋子里挂在脖子上。39也许一个犹太人曾行至敦煌,也有可能有人买下了这件护身符(字母的形状显示它出自巴比伦)并把它带到了敦煌。无独有偶,藏经洞中的两张纸显示敦煌有一群讲粟特语的祆教徒。一张纸上写着祆教古经《阿维斯塔》中的诗句,另外一张上画着两尊面对面的祆教女神。40

伊朗的祆教是三夷教之一。三夷教是中国学者使用的术语,用来指称两种伊朗宗教祆教和摩尼教以及源自叙利亚的东方基督教。这三者都起源于中国境外,分别进入中国,845年颁布禁教令之后就消亡了*5。藏经洞文书管理者的兼容并蓄,使它成为了包含丝路上各种宗教原始材料的最翔实的资料库。

藏经洞中的宗教文献显示,敦煌人对不同信仰的包容令人惊叹。保存这些文书的僧人不一定知道文书所用语言,很可能也读不懂这些文书,但他们还是愿意把这些文书保存好。这体现了丝绸之路国际化的特色。这个地区虽然只有三万人,但不同语言文字和信仰都得到了尊重。41

与吐鲁番文书以及西安的景教碑一样,藏经洞的材料特别重要,因为这些材料提供了普通信徒的视角。与之相对,高级神职人员或者中国官府的视角则常常左右历史上对宗教的记载。敦煌的各种宗教文献虽然内容很丰富,但却从不描述宗教集会,因此我们无从得知这些教团的规模。如果某种宗教所有存世文献都是非汉语的,我们可以推测该教没有太多汉人信徒。反之,若某种宗教的文献有汉语翻译,则表明该教在当地有信徒。

在发现敦煌吐鲁番的文书之前,人们对于摩尼教的了解大多来自圣奥古斯丁的《忏悔录》,书中讲述了奥古斯丁在皈依基督教之前做摩尼教徒的日子。42后来在吐鲁番发现了伊朗语(帕提亚语、中古波斯语和粟特语)和回鹘语摩尼教文献,在敦煌发现了汉语摩尼教文献,这使学者们得以直接了解这门世界性宗教的教义。藏经洞中共有三件汉语摩尼教文献*6。

尽管这些摩尼教文献中有些是用汉字写的,但它们表明大多数摩尼教徒都讲伊朗语。三件中最长的是一件赞美诗,其中用汉字音写了20首粟特语的赞歌和祷词。因为文书并未翻译这些赞美诗,讲汉语的人肯定无法看懂。讲粟特语但又不能读粟特文的人,比如敦煌粟特移民的孩子,则可以用这些发音指导跟着教团唱歌**1。43其中一首题为《叹明界文》的赞美诗,似乎直接译自吐鲁番发现的一件帕提亚语文书。但汉语版把明界等同于阿弥陀佛的西方极乐世界。明界是一个“极乐世界”,那里“光明普遍皆清净,常乐寂灭无动俎,彼受欢乐无烦恼,若言有苦无是处”。44摩尼鼓励他的追随者使用所在地宗教的术语吸引更多人入教。这件文书漂亮地展示了这一变色龙战略。它把摩尼称做三圣之一,与佛陀和老子并列,这样一来摩尼就占据了孔子的位置*7。

另外一件摩尼教文书则更忠实地模仿了汉文文书,其开篇与《金刚经》如出一辙。但此处是摩尼而不是佛陀在向其信徒说话:“善哉善哉,汝为利益无量众生,能问如此甚深秘义,汝今即是一切世间盲迷众生大善知识。我当为汝分别解说,令汝疑纲永断无余。”45甚至文书的题目也让人误解:该文书被称做《摩尼光佛教法仪略》**2。这件文书与佛教文书是如此相似,甚至骗过了伯希和这样的专家,没有将其带到巴黎去。这是今天敦煌文书北京收集品中最重要的藏品之一。粟特传教士为回应731年颁布的一条敕令而将这件文书翻译了出来,他们希望能使中国皇帝本人皈依摩尼教***。

不同宗教的传教者在翻译过程中采取不同的策略。摩尼教自由地运用佛教术语,而东方教会的基督徒们则注重精准,即使最终的译文让人很难读懂也要严格地照字面翻译。46“圣父、圣子、圣灵”该如何翻译成中文?赞美诗“荣归主颂”的译者选择了最忠于原文的译法:“慈父、明子、净风王”。这三个词中只有“慈父”能让中国皈依者看懂。与赞美诗写在同一页上的还有一份该教经典的书单,题为《尊经》。其中讲到“皇父”、“皇子”、“证身”的“三身”“同归一体”,即“三位一体”学说。这又是一条让中国读者摸不着头脑的教理。47书单末尾的说明中提到了景净(或亚当),即长安的“大秦景教流行中国碑”的作者。这说明该文书与景教碑一样,都写于八世纪末,此时东方教会正活跃于中国。

藏经洞文书的性质在八世纪中期发生了较为明显的变化。安史之乱以前,几乎所有的藏经洞文书都来自中国内地且全是佛教文书。最晚的来自长安的文书年代为753年。在这之后,所有文书都产自本地。48就在此时,在家的学生们开始抄写种类繁多的各种材料。除佛经外还包括契约、社邑文书以及文学作品。他们甚至在文书的空白处乱写乱画。49一份年代为742到758年的市券副本中记载了一次交易,有人用21匹生丝买来了一名十三岁的非汉人男孩做奴隶。该市券严格遵守唐律的细则,列出了卖方、奴隶和五名保人的姓名和年龄,证明唐律在整个疆域内都得到了贯彻。50

745年,朝廷分两笔拨给敦煌附近的一座戍堡一万五千匹丝绢的军费。51一件关于俸禄的官文书使我们清楚地知道这种款项是如何下拨的。朝廷先把两批丝绢存放在敦煌以东700公里的凉州(今甘肃武威),这里是整个地区的军事指挥中心。再从那儿把丝绢运到敦煌的戍堡。法国学者童丕敏锐地指出,“两个运输队每队带着超过七千匹丝绢,这与我们所熟知的民间商队形象大相径庭”。52这些单笔达到七千匹的款项比吐鲁番文书中最多几百匹的交易额要高得多。这件文书显示出朝廷下拨的军饷是多么重要。

唐朝有一套复杂的货币系统,织物(麻和绢)、粮食、钱币三种通货并行不悖。更麻烦的是,朝廷用统一的单位表示三种通货。给敦煌戍堡的拨款包括六种不同类型的绸缎和生丝。因为各个地区都用本地出产的织物缴税,唐朝官府便把这些织物都运到了敦煌戍堡。戍堡官员把税绢先换成钱再换成粮食,有些用来供给戍卒,有些直接付给当地商人。这件记录让我们得以一瞥安史之乱以前的军费支出,唐朝政府以织物的形式向敦煌经济直接注入了海量的现金。

如前几章所述,朝廷于755年失去了对西北的控制。唐朝皇帝为了平叛曾向吐蕃帝国求助。吐蕃的雅砻王朝可以说是中亚政局中的一股新生力量。在617年以前,海拔4000到5000米的青藏高原北部生活着在草原上牧马的牧民,南部生活着在河谷里种植青稞的农民。53这里没有文字,人们结绳刻木以纪事。617年左右,从拉萨东南的雅砻河谷得名的雅砻王朝第一次统一了吐蕃。他们基于梵文字母创制了自己的文字系统,并同时采纳了一些唐朝法律系统的元素。

吐蕃人是优秀的骑手,汉人羡慕他们的军事装备。唐史记载:“其铠胄精良,衣之周身,窍两目,劲弓利刃不能甚伤。”54 763年秋,吐蕃士兵曾在长安劫掠长达两周。直到777年,每年秋天吐蕃骑兵都会袭扰唐朝,被削弱了的唐军无法阻止他们。

八世纪六、七十年代,吐蕃人的力量达到顶峰,他们逐渐扩张并进入甘肃。781年,敦煌以南的寿昌城陷落。786年,唐朝政府没能按约定向帮助平叛的吐蕃支付酬劳,吐蕃便夺取了敦煌所在的沙州。吐蕃人占领了河西走廊原唐朝治下的八个州*8,将这一地区划分为若干军区由军事将领统治,并很快建立起了一个双轨的行政系统,分别由吐蕃军事长官和最高民事长官领导。在敦煌,后者常常是汉人。每个军区被进一步分为若干千户,每个千户由二十个五十户构成。五十户的头领给每个家庭分配任务以完成劳役。55

一些吐蕃占领区的男性被征召入伍,其他人则在军事屯田区劳作。除去负责保卫之外,屯田地区的人还要种庄稼并以粮食缴纳农业税,且必须把粮食税运到收集点。有时要走几天的路才能到达这些收集点。吐蕃人以服兵役为劳役,与唐朝不同,他们不向士兵支付布匹、粮食和钱币。

从汉、藏契约中都可以看出吐蕃对敦煌的统治对于当地经济有着直接的影响。56 788到790年,也就是在吐蕃占领敦煌几年之后,一间仓库的记录中提到了钱币,这是年代最晚的提到钱币的汉语文书。57一些755年以前铸造的钱币可能在九、十世纪流通过,但在吐蕃统治时期,货币基本停止使用了。吐蕃时期,一般用粮食的容量单位或者布匹数来标示价格。58有一件803年的契约很有代表性,其中记录了一头牛的价格是12石小麦(720~1080升)加两石小米(120~180升),违约金也以粮食表示,为3石小麦(180~270升)。59除几处提到dmar之外(藏语“铜”,可能指铜钱),契约中的交易几乎都是以粮食进行的。60人们有时借入布匹或者纸张,但总是用粮食还债。

以前的学者把786到848年的吐蕃统治时期看做敦煌历史上一个没有什么持久影响的短暂插曲。但对于当时的敦煌人来说,长达六十年之久的这一时期足够他们吸纳一些吐蕃人的习俗。在吐蕃统治的初期,绝大多数汉人按汉族习惯起名,有名有姓。但随着时间的推移,越来越多的敦煌汉人开始使用类似藏语的名字。吐蕃统治时期的第二代或者第三代中,有些人甚至放弃了汉姓而像吐蕃人一样只用名。

有些吐蕃治下的汉人做了更大的改变。他们不再写汉字而改用藏文。吐蕃征服之后,当地书吏立刻就学会了藏语,为官员起草文书,为藏人起草契约。815到841年之间,吐蕃统治者开展了一项大规模写经活动,雇佣了一千多名书吏,其中许多是汉人。61随着写经的进行,这些书吏对藏文书写越来越熟悉,并且意识到使用字母文字比记住几千个汉字要容易得多。

统治者雇人大量抄写佛经以获得功德,同时还出资开凿新洞窟。六十六座吐蕃时期开凿的石窟有一些突出的特点,其中大多绘有坛场,即宇宙的图示,并包含其他一些密教元素。这一时期的壁画特别强调吐蕃赞普等供养人。62

从吐蕃时期起,敦煌的画师们开始绘制五台山图,并一直持续到十世纪曹氏归义军时期。61窟是敦煌最宏伟的洞窟之一,开凿于950年左右。63窟壁西墙的上半部分高3.5米,宽15.5米,绘有一幅巨大的五台山图。画面顶部绘有诸天神,中间绘有九十座五台山的建筑并注有名称,底部绘有旅途中的朝圣者。整件画作并非圣地的精确地图,而是为了让无法成行的人了解五台山而绘制。该窟的供养人包括从944年到974年统治敦煌的曹元忠及其众位妻子,其中一位来自于阗。

虽然武装冲突时有发生,敦煌的统治者在吐蕃时期维持了与唐和印度的联系。吐蕃、唐、印度派出的僧人和使臣在吐蕃和中原之间穿梭并常常在敦煌歇脚。没有货币流通并不妨碍他们在绿洲之间赶路。和以前一样,统治者为他们提供护卫、交通工具和食物。

848年,一个汉人政权在敦煌重新建立了起来。老一辈学者认为藏经洞中的藏语材料都写于848年以前。最近学者们开始意识到藏语作为国际共通语(1ingua franca)在848年之后还在继续使用。64在吐蕃统治下,从吐蕃经敦煌到五台山的朝圣路线愈加繁忙。藏经洞中有五封藏语介绍信的副本。这些信件属于一名去吐蕃的汉僧,年代在848年之后,那时汉人已经把藏人赶出了敦煌。65信中解释道,该僧要去印度的佛教中心那烂陀学习并奉迎佛骨。他从五台山上路,沿途经过许多城市一直到了敦煌,并在敦煌把这些信留下,可能因为他在吐蕃用不着这些信了。

另外一件藏语文书由一位印度僧侣口授、他的藏人弟子笔录而成。笔录者懂一些梵文,不过犯了很多拼写错误。文书讲,977年(或965年),印度僧人提婆弗呾罗(Devaputra)从印度经由吐蕃前往五台山,返回途中路过敦煌,向弟子传授佛法。文书中用藏语给出了很多专有名词,后面写着近似的梵语原文。66吐蕃僧侣鼓励学习梵语,可能因为他们自己的字母基于梵文字母,这使梵语变得比较易学。67梵语在寺院中,特别是在学问深厚的高僧之间使用。玄奘去印度一路上便是用梵语与各地僧人交流。

842年,支持吐蕃统治者的部落联盟突然瓦解,雅砻王朝随即崩溃,吐蕃对于敦煌的控制也随即削弱了。848年,汉人将军张议潮起兵赶出了残存的吐蕃人。68此时的唐朝国力衰退,远不如安史之乱以前。中原很多地区藩镇割据,节度使拥兵自立,税赋鲜入中央。851年,张议潮从唐廷得到了节度使的头衔。他表面上向唐朝称臣,但敦煌实际上是个独立王国。在张氏家族的统治下,敦煌向长安派遣使者给唐朝皇帝进贡,和其他独立的中亚统治者非常相似。

在848年,张议潮并没有取得完全的控制。按《张议潮变文》所述,他的军队于856年和吐蕃人再次开战。藏经洞的所有文学类型中,散韵结合的变文最有特色。变文是由吟唱出来的诗句和背诵出来的散文组合而成,中文的这种文学类型仅见于敦煌,藏经洞中保存有大概三十篇。(这一文学类型也见于龟兹语中。)69最宽泛地讲,变文之“变”指不同事物之间的变化。说法僧演说这些故事是为了通过佛法帮助听众从生死轮回中解脱出来。变文都有一个标志性的套语:“且看某处,若为陈说。”70说法者边讲故事边指着画中场景,让听众可以对故事有个直观的认识。

张议潮变文讲述了856年他的军队与吐蕃的几场战斗,先是渲染气氛:

贼等不虞汉兵忽到,都无准备之心。我军遂列乌云之阵,四面急攻。蕃贼獐狂,星分南北;汉军得势,押背便追。不过五十里之间,

然后说书人指着画中军队的图说:“煞戮横尸遍野处。”71虽然这类画无一保留下来,但是一幅861年的壁画描绘了归义军的出行。72

该窟建成于865年,四年前由张议潮的从子张淮深开始修造。这是统治敦煌的张氏家族出资修建的第一座石窟。P2762《张淮深功德记》中讲到:张淮深

更欲镌龛一所,踌躇瞻眺,余所竟无,唯此一岭,磋峨可劈。匪限耗广,务取工成,情专穿石之殷,志切移山之重。于是稽天神于上,激地祗于下,龟筮告吉,揆日兴工。錾凿才施,其山自坼,未经数日,裂孔转开;再祷焚香,飞沙时起,于初夜分,欻尔崩腾,惊骇一川,发声雷震,豁开石壁,崖如削成。73

作者细致地描述了开凿洞窟的步骤:工人们首先在岩石上凿开一个缝,然后逐渐把石缝扩大到能容纳壁画和塑像的程度。开凿洞窟需要很多劳力,但并不需要用到特别昂贵的材料。当地画师就住在莫高窟北区,考古学家在那里发现了很多作坊,有些还有整罐的颜料。74九世纪,大多数画师都隶属于当地作坊,十世纪中期,当地政府建起了由画师官员掌管的画院。75

与之前的吐蕃统治者一样,张淮深及其继任者出资兴建了很多洞窟。开凿洞窟的宗教仪式非常隆重。当统治者决定开凿一座洞窟时,他和妻子要吃斋一月、燃灯焚香、请僧人念经抄经,目的都是要获得功德。以上这些全部完成之后开凿工作才能真正开始。76

有些敦煌洞窟中有张议潮及之后统治者的画像:914年从张氏手中接过政权的曹议金于925年左右命人于98窟绘制了一套前任者的画像。人们看到这些画像会觉得当时的权力交接很平稳,出资的曹家肯定也希望大家这样认为,但事实却正好相反。867年张议潮去世,其从子张淮深即位并一直统治到890年。那一年,张议潮的一个儿子,也就是张淮深的堂弟杀了张淮深夫妻及其六个子女。新统治者张淮鼎在位不到一年即自然死亡,继任者尚未成年,随即被其监护人索勋推翻。894年,前任统治者重新取得权力,并将其权力维持到910年。张氏家族掌权的最后岁月正好赶上唐朝灭亡,这一时期的政治局势有极大的不确定性。唐朝皇帝先被囚禁,后于907年被推翻。77

曾议金是张氏最后一任统治者的女婿,于914年上台。敦煌直到1002年都处于曹氏家族的统治之下。那之后的文献便不再提到任何曹氏的名字,表明甘州(今甘肃张掖)回鹘已经控制了敦煌。八世纪时,回鹘人本来有一个统一的汗国,但840年黠戛斯人攻破回鹘汗国,回鹘人四散,有一部分西迁到了西州和甘州。西州回鹘的地盘包括北庭、高昌、焉耆和龟兹,甘州回鹘的地盘则要小一些。78 1028年甘州回鹘被西夏攻破,十一世纪三十年代敦煌陷落,与甘州一起归入领有中国西北的西夏王朝。对于公元1000年之后的权力斗争我们知之甚少,因为没有任何敦煌文书或者其他出土文书详细描述了这些事件。

848年到1002年间与之前的吐蕃时期一样,在文献中出现得最多的旅行者是使者和僧侣。张氏、曹氏与其所有邻国都保持了外交关系。他们向长安及其他临近的统治者,特别是于阗和两个回鹘汗国相互派遣使团互赠礼品。79尽管很多文献记载了使团的往来,但却很少详细说明其所带的礼物及得到的回礼。因此一个877年前往长安的使团所获回礼清单就显得格外重要。

877年,张议潮的从子张淮深统治敦煌已有十年,但唐朝皇帝尚未将其认定为合法的继承人。张淮深因此派出一个使团向唐朝求取标志敦煌最高军事长官的正式旌节以及他叔叔之前的官号。该团向唐皇帝呈上了一团玉(重量未注明)、一条牦牛尾、一副羚羊角(可能是入药用)以及一封信。80

代表团于12月27日抵达、4月11日离开,在长安逗留了将近四个月。唐人将该团人员分为三组(上级官员3人,下级官员13人,随从13人),给每组的回礼各不相同。比如官阶最高的3人得到布(未注明种类)15匹、银碗1个、锦衣1套。下面的两组人所得相应递减。第二组的13人得到布10匹(而不是15匹)、银杯(而不是碗)1个、衣l副,最下层的13人得到布8匹、衣1副,没有银器。把这些与从其他政府机构所得礼物加在一起,共有布561匹,银碗5个,银杯14个,衣50副。此外,每人还得到43匹布作为路费,即所谓“驼马费”,共1247匹,比全团得到的布匹的两倍还多。使团成员把礼物集中之后列了一个清单,把所有礼物都装入带木制标签的皮革袋子中,制好标签,缝死袋子,抵达敦煌之后再打开。代表团没有得到旌节,唐廷直到888年才将其赐予曹氏。81

尽管唐朝皇帝没有把使团想要的旌节赏赐给他们,但却承担了使团在京期间的一切费用,并赏赐了大量礼物给使团成员。在丝绸之路的整个历史中,上至悬泉汉简中的粟特使团,进贡使团的成员除了履行义务呈上正式礼物之外,还在私下参与贸易。我们不知道贸易使团各个成员从交易中获利多少——他们并未记录这种交易——但赏给一个人的丝绢就已经是很重的礼了。

曹氏统治敦煌期间有很多使者来到敦煌。酒账文书详细记载了提供给他们的酒和食物。82一件大概是964年的酒账记载了短短七个月中招待51位使节的用酒量,1位来自宋朝,14位来自吐蕃,11位来自于阗,1位来自西州回鹘,7位来自伊州回鹘,17位来自甘州回鹘。83其中大多数只停留几天,但有一组使者滞留了203天。这对于接待方来说一定是不小的负担,因为每天早上要供面,晚上得管饭,中午还发饼。

正如这些酒账所示,敦煌官员这个时期接待的宾客来自社会各个阶层,包括于阗王子、使者、僧人、工匠、书吏、画匠,甚至还有一名“走来胡”,这个词可能指某种游商。一件类似的记录中出现了一位“波斯僧”和一位“婆罗门僧”,两人似乎都是单独旅行。84由于这些详细的记录,我们可以得知以上旅行者的信息,但更多往来敦煌的人在历史上没有留下任何痕迹。

难民、匪徒等其他人也活跃在路上。盗贼是文献中记录最少的一类人。玄奘曾经连衣服都被洗劫一空。旅行者频繁提到遭遇匪徒的风险,也经常结队出行以免被抢。

官方使团的成员确信自己能从参加进贡团中得到好处,他们甚至借钱租骆驼以成行。藏经洞中有五件这样的借贷契约。85契约中设想了很多债务人不能归还骆驼的原因:牲口可能在路上生病、死去、走失、被窃,或者被使者本人偷走。86所有契约都遵循同样的格式。先说明租骆驼的人要参加进贡使团,再写出租赁人返回时需要支付多少绢偿还骆驼租金*9,最后是违约条款,写明若租赁人不回来需要支付多少罚金**3。唐朝时使用的标准绢已经不复存在,这些契约中都指明了绢的尺寸,又一次证明九到十世纪敦煌经济的运作方式与755年之前的盛唐时代不同。丝路经济向自给自足型转向之后,不仅没有钱币流通,连标准尺寸的丝绢都停用了。

虽然使者和僧人常去敦煌以外的地区,但更多的人不得不留在当地。很多敦煌人结成互助性质的团体——社邑。从他们签署的章程中能看出其关心所在。一个社邑通常由15到20人结成以共享资源。有些社邑是社交性质的,每月聚会一次,其章程要求每名成员聚会时要带些粮食或酒。其他社邑则在突发事件发生时互相帮助。如果某成员要参加亲戚的红白喜事需要用钱,便可以支用当月的社邑收入。因为要分摊费用,结成社邑的人收入大致相同。87敦煌富人结成的社邑能开凿新石窟。88

寺院是当地社会中最富有的机构。那里的粮食多到可以向穷人放贷。很多有关这种粮食的借贷合同都保存了下来。当地人向寺院借粮食,这样春天时才能有足够的种子。他们的生计完全依赖于这些借来的粮食。穷人的生活异常困苦,常常不得不把子女送人或卖掉。89

寺院会追踪这些借贷而且对其全部财产一直保有详细的清单。90这些财产清单记载了当地最富裕机构拥有的财物。因为富人经常向寺庙捐功德,与欧洲的宗教机构一样,佛教寺庙中也有很多值钱的东西。然而因为考古学家还未发现任何寺院的窖藏,我们只能依赖书面清单(施入疏和什物历)来了解寺院财物。很多物品前都带一个“番”字,意思是“外国货”。一些学者认为这些东西一定是制作于外国的。但其实并不一定。炸薯条(French fries)并不一定要在法国制作,只不过其灵感来自法国。91同样地,对于寺院财产清单中列举的物品,若无实物在手,无法判断该物是真的来自外国还是仅仅带有外国风格。

财产清单中的物品可分为四大类:织物、金属器、香料、宝石。有些织物明显产自本地(比如于阗花毡),有些比如“胡锦”或者“末禄*10緤”则似乎来自外国。这些织物可能并不是产自外国,而只是外国丝绸的仿制品。37件金属器的情况也一样。“银香炉并银师子”可能来自伊朗世界,但一件“胡锁”则太笨重也太日常,不太可能经陆路长途运输至此。这些锁可能出自本地金属匠之手。“胡粉”频繁出现于香料清单上。这是一种白色铅底的化妆粉,也曾出现于粟特古信札中。敦煌文献中的“胡”常常表示“伊朗的”或“伊朗风格的”,但此处的意思是“膏”,因为必须把胡粉和水混合之后才能涂到皮肤上。92

寺院财物中只有宝石一类肯定来自外国。青金石来自阿富汗东北的巴达赫尚地区,玛瑙来自印度,琥珀来自欧洲东北,珊瑚来自海洋(很可能经吐蕃传来),珍珠大多来自锡兰。唐代传奇中的外国商人几乎总是经营宝石。宝石很轻便,适于长途贸易。敦煌的其他材料也印证了我们的印象,即当地经济中流通的商品大多是本地制造的。这些商品包括各种丝绸、棉花、皮毛、茶、瓷器、药品、香料、和田玉,以及运货的牲口。

是谁把这些物品带到敦煌来的?很多往来的使节也在顺带做贸易,他们最有可能是商品流通的媒介。周边城邦的使节常常来到敦煌并呈上礼物,比如吐鲁番织的棉布或者和田玉,这些都是他们在路上买的。93敦煌文献详细记载了使团的活动,但其中绝少提到商人。有趣的是,提到商人的敦煌文献都是非汉语的,包括粟特语、回鹘语,以及二者的混合语,即所谓“突厥—粟特语”。这些材料揭示了商队的往来活动。

粟特语在公元1000年左右逐渐消亡。粟特语不再被用做书面语,很多(并非全部)讲粟特语的人改讲突厥语。从一组敦煌文献中恰好可以看到这一语言转换的发生。这组文献使用的语言被称做突厥—粟特语,即受到回鹘语强烈影响的粟特语。这种粟特语中不仅有回鹘语借词,更重要的是其中还包含早期粟特语中不存在的回鹘式句子结构。94这组文献包括一件底层商人撰写的报告。该商人在报告中向其雇主汇报了他从生产者处得到的商品。此人可能属于基督教东方教会。他一个村一个村地走,从织户家中收集布匹。他记录了这次所走的路程:100公里到常乐县。此地位于敦煌东北100公里、瓜州以西50公里处。这件报告与敦煌汉文藏文文献一样,都反映出当地货币短缺。

有一封信开篇给出了写信人所携带布匹的总额:100块“白”及19块“红”raghzi布。这是一种用来做冬衣的布。95(raghzi是个粟特语词,指羊毛或者其他某种毛皮做的布。)染成红色的比未染色的要值钱。一般三块未染色的可以换两块染过色的,四块染过色的布可以换一只羊。下一次交易时,此人携带了4块染过色的和21块未染色的。每次交易都有详细记录,所有交易额都比较小。这是典型的小贩贸易:在较小的一片地区,倒卖当地生产的商品,基本上都是用一种物品换另外一种。

这封信的年代为九世纪末,其作者粟特语和回鹘语都很流利,可以轻松地用两种语言书写。在十一世纪中期的词典编纂家麻赫穆德·喀什噶里(Mahmud Kashgari)笔下,今哈萨克斯坦七河地区的粟特人同时操粟特语和回鹘语,但在那之后不到两百年,粟特语就消亡了。96

另外一组回鹘语的文献很好地补充了突厥—粟特语文献中反映的小贩贸易。回鹘语是回鹘汗国的语言。藏经洞中的回鹘语文献很少,大概只有40件上下。97其中包括宗教文献、商品清单、信件、法律判决等,其中提到了各种当地生产的物品:织物(包括丝绸、羊毛和棉布)、奴隶、羊、染料、骆驼、漆器杯子、梳子、砂锅、小钢刀、镐头、手绢、刺绣、乳清、干果。银碗、银箭袋等物品可能产自外国。麝香、珍珠则肯定来自外国。(有一封信提到了117颗珍珠,这是价值最高的物品。)98这些材料中描述的世界东至肃州(今甘肃酒泉)、北至新疆哈密和鄂尔浑河上游的郁督军山、西至近吐蕃境的米兰、西南至和田。回鹘材料中展现的商业世界与突厥—粟特语材料中的完全一致:当地的小贩在一个划定的地区内游走,以当地生产的商品交换另外一种。

有些学者把这些突厥—粟特语和回鹘语的文书看做丝路贸易繁荣的证据。99仅仅是对贸易的提及就让他们确信自己的期待。尽管文献中仅提到小规模贸易,且货物绝大多数都是本地生产的,那些先入为主的人依然将其看做是大规模丝路贸易的足够证据。但本书考察的所有文献——只有某些列出了拨给西北官兵大量军饷的官文书是例外——都指向小规模的本地贸易,而不是繁荣的长途贸易。

1907年3月23日,当斯坦因第一次到达敦煌时,他遇到了一位来自喀布尔名叫谢尔·阿里·汗(Sher Ali Khan)的商人。他的商队有四十头骆驼,从阿富汗取道和田来到甘肃,返程也走南道。他做生意的方式很简单,在克什米尔和叶尔羌买英国布卖给中国人,在回喀布尔的路上卖中国丝绸和茶叶。谢尔·阿里·汗提出要帮斯坦因往喀什捎信。总是乐意跟朋友通信的斯坦因立刻开始写信,直到凌晨三点才写完。然后斯坦因出发去探访敦煌烽燧,并在那里发现了粟特古信札。有一天晚上,斯坦因回帐篷的时候吃了一惊,因为他瞥见了谢尔·阿里·汗的商队,他们“11天里才走了不到130公里”。原来商队向导没有经验,在沙漠里迷了路。两匹价值不菲的小马走失又进一步延缓了商队的行程。斯坦因跟谢尔·阿里·汗第二次告别,不过让他惊喜的是自己的信件最终还是到达了英国。斯坦因的朋友们在九月底收到了信,距写信时已经过了差不多六个月。100

二十世纪早期的谢尔·阿里·汗商队携带的绝大多数是本地生产的商品,只有刚刚在克什米尔和叶尔羌上市的英国布匹是例外。他的商队路线很长,不过斯坦因和赫定遇到的大多数商人做的都是短线贸易。敦煌文献显示,一千年前的商队基本也是这样。

九、十世纪的敦煌经济中,本地制造的商品小量流通,长途旅行很有限,外国商品很稀少。贸易对于当地人的影响微乎其微,他们继续在自给自足经济中生活。国家派遣的使团在货物流通中扮演了关键的角色。使者,包括僧人,肯定往来于路上。这一丝路贸易的图景与其他遗址出土的材料所显示的相互吻合。我们并不需要试图解释为什么敦煌文献中没有提到与罗马或其他遥远地点的长途贸易,而应该认识到,敦煌文献中呈现出的丝路贸易图景详细而精确。

在本章的写作中笔者得到了很多同事的帮助,特别是宾夕法尼亚大学的梅维恒教授和北京大学的荣新江教授。本章利用了两篇宣读过但从未发表的论文:第一篇是与瓦莱里娅·埃斯科瑞亚萨-洛佩兹(Valéria Escauriaza-Lopez)合作的《藏经洞:考古方法的个案研究》(“The Negotiations for Cave 17:A Case Study in Archaeological Method”),宣读于2007年12月14—15日在匈牙利布达佩斯罗兰大学远东系举办的“敦煌:过去、现在、未来——斯坦因探险100周年”学术研讨会上。笔者于2007年5月17—19日在伦敦大英图书馆和英国国家学术院举办的“敦煌百年1907—2007”学术研讨会上宣读了第二篇论文,题为《丝绸之路历史中的敦煌》(“Locating Dunhuang in Broader History of the Silk Road”)。

*1 来自S.5448《敦煌录》,脚注有误,作者所引英译文来自Lionel Giles,“The Tun Huang Lu Retranslated”,Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,1915,pp.41-47。翟理斯于1914年首次发表《敦煌录》译注,见Lionel Giles,“Tun Huang Lu:Notes on the District of Tun-Huang”,JRAS,1914,pp.703-728。译文发表后受到时年24岁的胡适批评,见Suh Hu,“Notes on Dr.Lionel Giles' Article on‘Tun Huang Lu’”,JRAS,1915,pp.35-39。关于这段公案可见王冀青:《翟理斯两种〈敦煌录〉译释本与胡适校勘记之对比分析》,甘肃省古籍文献整理编译中心编:《文献研究(第2辑)》(北京:学苑出版社,2011)。关于《敦煌录》较新的研究见李正宇:《古本敦煌乡土志八种笺证》(兰州:甘肃人民出版社,2008),290—317页。

*2 埃尔金(Elgin)大理石石雕是指来自希腊雅典卫城帕特农神庙及其他建筑上的雕塑、铭文、建筑构件等,由时任英国驻奥斯曼土耳其帝国大使(1799—1803年)的第七世埃尔金伯爵布鲁斯(Thomas Bruce)以受争议的手段从奥斯曼政府获得许可,将这些石雕从原址运往英国,并于1816年卖给英国政府。这些艺术珍品现藏于大英博物馆,是博物馆的镇馆之宝。希腊政府将埃尔金伯爵的行为视为非法,一直敦促国际社会要求英国将希腊国宝物归原主。

*3 唐历。

*4 指建中三年的泾原兵乱时唐德宗以让出安西和北庭为条件向吐蕃借兵,吐蕃出兵二万。叛乱平定后,唐德宗欲履行承诺,被李泌劝阻,见《资治通鉴》卷231。

*5 845年之后摩尼教在福建还有涓涓细流。晋江有摩尼草庵,最近在霞浦县发现了大量摩尼教文书,见马小鹤的一系列文章。

*6 《摩尼教残经》(现藏中国国家图书馆,北宇56、新8470、BD00256)、《下部赞》(现藏于大英图书馆,Or.8210/S2659)、《摩尼光佛教法仪略》(断为两片,分别藏于大英图书馆和法国国立图书馆,S3969+P3884),最新最忠实的录文见芮传明:《东方摩尼教研究》(上海:上海人民出版社,2009)一书附录。

*7 “三圣”的说法来自《摩尼光佛教法仪略》而不是《下部赞》,原文为“则老君托孕,太阳流其晶;释迦受胎,日轮叶其象。资灵本本,三圣亦何殊?成性存存,一贯皆悟道”。研究见林悟殊:《〈摩尼光佛教法仪略〉的三圣同一论》,见氏著《摩尼教及其东渐》(北京:中华书局,1987),183—190页。

*8 自西向东为沙州、瓜州、肃州、甘州、凉州、鄯州、河州、兰州。

*9 也有要求出发前付清的,比如P3448“看行内[纳]骆驼价,将驼去”,便是要求上路之前付钱。

*10 Merv,今译梅尔夫,位于今土库曼斯坦境内,是九、十世纪中亚西部最重要的城市之一。

**1 作者这里讲的应该是《下部赞》,这部作品确实由汉字写成,共1254句,除三段音译文字之外,均为汉语,并非汉字音写的粟特语。三段音译文字中第一段为中古波斯语,第二段为阿拉米语和帕提亚语交替,第三段为帕提亚语。没有粟特语的音译。研究见Peter Bryder,The Chinese Transformation of Manichaeism(Loberod,Sweden:Bokforlaget Plus Ultra,1985)。关于第二段音译文字见Yutaka Yoshida,“Manichaean Aramaic in the Chinese Hymnscroll”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies(1983)No.2 326-331。关于第三段音译文字见马小鹤:《摩尼教〈下部赞〉“初声赞文”新考——与安息文、窣利文、回鹘文资料的比较》,见氏著《摩尼教与古代西域史研究》(北京:中国人民大学出版社,2008),164—196页。

**2 这件文书不是《摩尼光佛教法仪略》。文书开头部分缺失,原始题目不存,学界习惯称之为《摩尼教残经》。

**3 听由出租人去租赁人家里“掣夺”财物。

*** 这句话讲的是《摩尼光佛教法仪略》,但这件文书并非译作,而是在华摩尼教徒奉旨用汉语撰写的一件文书,意在向朝廷介绍摩尼教的基本情况。文书写成之后的第二年,即开元二十年,玄宗便下旨禁止汉人信奉摩尼教。见林悟殊:《敦煌本〈摩尼光佛教法仪略〉的产生》,见氏著《摩尼教及其东渐》(北京:中华书局,1987),168—176页。

1 国际敦煌项目(The International Dunhuang Project)网址为http://idp.bl.uk,其中有藏经洞中四万件物品的图片。Victor Mair给出了不同机构收藏的文书数目,见氏著“Lay Students and the Making of Written Vernacular Narrative:An Inventory of Tun-huang Manuscripts”,CHINOPERL Papers 10(1981):95-96。

2 Mirsky,Sir Aurel Stein,212-229.

3 Lilla Russell-Smith,“Hungarian Explorers in Dunhuang”,Journal of the Royal Asiatic Society,3rd ser.,10,no.3(2000):341-361.

4 一份有用的年表见Roderick Whitfield,Dunhuang:Caves of the Singing Sands:Buddhist Art from the Silk Road(London:Textile&Art Publications,1995),341-343。

5 Eric Trombert,“Dunhuang avant les manuscrits:Conservation,diffusion et confiscation du savoir dans la Chine médiévale”,Etudes chinoises 24(2005):11-55.

6 Rong Xinjiang,“The Nature of the Dunhuang Library Cave and the Reasons for Its Sealing”,trans.Valerie Hansen,Cahiers d'Extreme-Asie 11(1999-2000):247-275.斯坦因错误地以为王圆箓是在1905年发现的藏经洞,Ruins of Desert Cathay,2:164。

7 Lionel Giles,Six Centuries at Tunhuang:A Short Account of the Stein Collection of Chinese Mss.in the British Museum(London:China Society,1944),28.

8 本章中对于斯坦因第一次敦煌之旅的描述基于Stein,Ruins of Desert Cathay,2:28-30,159,165,798;Stein,Serindia,2:805,813,825。

9 Donohashi Akio,“A Tentative Inquiry into the Early Caves of the Mo-kao Grottoes at Tun-huang:Questions Regarding the Caves from the Sui Dynasty”,Acta Asiatica 78(2000):1-27,特别见第2页。马德画出了四到九世纪中九个时间点的崖壁外观,见氏著《敦煌石窟营造史导论》(台北:新文丰出版社,2003),119—150页,图1-9。每个时期开凿洞窟数目的年表见马德:《敦煌莫高窟史研究》(兰州:甘肃教育出版社,1996),43—46页。

10 Mirsky,Sir Aurel Stein,36-37.

11 见Mirsky,Sir Aurel Stein,280页所引斯坦因1907年10月14日致阿伦的信件。

12 Paul Pelliot,“Une Bibliothèque Médiévale Retrouvée au Kan-sou”,Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extrême-Orient 8(1908):501-529;Stein,Serindia,2:820.

13 Rong,“Nature of the Dunhuang Library Cave”,256.

14 James Russell Hamilton,ed.and trans.,Manuscrits ouigours du IXe-Xe siècle de Touen-houang(Paris:Peeters,1986),ix.

15 Stein,On Central Asian Tracks,211.

16 Asel Umurzakova,“Russian Archaeological Exploration of the Silk Road”,1999年4月30日“The Social History of the Silk Road”研讨会论文,其中引用了С.Ф.Ольденбург,Русская Туркестанская экспедиция(1909-10 гг.):Краткий предварительный отчет(Санкт-Петербург:Императорская академия наук,1914)。

17 Hodong Kim,Holy War in China:The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia,1864-1877(Stanford,CA:Stanford University Press,2004).

18 Helen Wang,Sir Aurel Stein in The Times:A Collection of over 100 References to Sir Aurel Stein and His Extraordinary Expeditions to Chinese Central Asia,India,Iran,Iraq and Jordan in The Times Newspaper 1901-1943(London:Saffron Books,2002),147-151,appendix 2:“Meng Fanren's Preface to the Chinese Translation of Serindia”.

19 Hao Chunwen,“A Retrospective of and Prospects for Historical Studies Based on Dunhuang Conducted this Century”,Social Science in China 20,no.4(1999):95-110.这是1998年《历史研究》上论文的翻译。

20 荣新江:《中国敦煌学研究与国际视野》,《历史研究》2005年第4期,165—175页。

21 Va1éria Escauriaza-Lopez,“Aurel Stein's Methods and Aims”.

22 Stein,Ancient Khotan,ix.

23 W.M.Flinders Petrie,Methods&Aims in Archaeology(London:Macmillan,1904),35页(小费),119页(出版),175页(“权利”)、187页(政府的规章制度)。

24 Stein,Ancient,Khotan,ix,引Petrie,Methods&Aims in Archaeology,175。

25 Rong,“Nature of the Dunhuang Library Cave”,247-275.

26 荣新江:《归义军史研究:唐宋时代敦煌历史考索》(上海:上海古籍出版社,1996),3页。

27 John C.Huntington,“A Note on Dunhuang Cave 17:‘The Library’,or Hong Bian's Reliquary Chamber”,Ars Orientalis 16(1986):93-101;Imaeda Yoshirō,“The Provernance and Character of the Dunhuang Documents”,Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 66(2008):81-102.另见ARTstor.org数据库中的数字洞窟(搜索“Dunhuang”、“cave 16”和“QTVR”)。

28 Eric Trombert,Le crédit à Dunhuang:Vie matérielle et société en Chine médievale(Paris:Collège de France,Institut des Hautes Etudes Chinoises,1995),76;引S2729,解说见藤枝晃:《敦煌の僧尼籍》,《東方学报》29(1959):293-295。

29 敦煌研究院0345号文书的节译见Rong,“Nature of the Dunhuang Library Cave”,260;全译见Stephen F.Teiser,The Scripture of the Ten Kings and the Making of Purgatory in Medieval Chinese Buddhism(Honolulu:University of Hawai'i Press,1994),142-143。

30 最早的文书(S797),Stein,Serindia,2:821页注2a;施萍婷:《敦煌遗书总目索引新编》(北京:中华书局,2000),27页。这是一份斯坦因收集品、伯希和收集品和北京收集品(不包括俄国收集品)中所有文书的列表,非常有用。年代最晚的文书见Rong,“The Nature of the Library Cave”,266。

31 关于一组不见于佛教典籍的敦煌文献的讨论见Cahiers d'Extrême-Asie 7(1993-1994),禅学专号。

32 Victor Mair给出了不同收藏机构所藏学生手抄文书的数量,见氏著“Lay Student Notations from Tun-huang”,in The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature,ed.Victor H.Mair(New York:Columbia University Press,1994),644-645。另见Erik Zürcher,“Buddhism and Education in T'ang Times”,in Neo-Confucian Education:The Formative Stage,ed.Wm.Theodore de Bary and John W.Chaffee(Berkeley:University of California Press,1989),19-56。

33 Giles,Six Centuries at Tunhuang.

34 Frances Wood and Mark Barnard,The Diamond Sutra:The Story of the World's Earliest Dated Printed Book(London:British Library,2010).关于历日(Дх.2880)见Jean-Pierre Drège,“Dunhuang and the Two Revolutions in the History of the Chinese Book”,in Crossing Pamir:Essays Dedicated to Professor Zhang Guangda for His Eightieth Birthday,ed.Rong Xinjiang and Huaiyu Chen,Brill,待出版。

35 Jean-Pierre Drège,Les bibliothèques en Chine au temps des manuscrits(jusqu'au Xe siècle)(Paris:Ecole Francaise d'Extrême-Orient,1991).

36 现在历史学家将吐蕃征服敦煌的年代定在786年。肯定不是781年,787年也不太可能。见山口瑞凤:《吐蕃支配时代》,榎一雄编:《讲座敦煌2:敦煌の历史》(东京:大東出版社,1980),195—232页,特别是197—198页。感谢Sam van Schaik和岩尾一史提供这条引文。

37 Rong Xinjiang,“Nature of the Dunhuang Library Cave”,251-254.

38 Stein,Serindia,2:813.

39 原编号Pelliot Hébreu 1;现编号为Manuscrit hébreu 1412,Bibliothèque Nationale。Wu Chi-yu,“Le Manuscrit hébreu de Touen-huang”,in De Dunhuang au Japon:Etudes chinoises et bouddhiques offertes à Michel Soymié,ed.Jean-Pierre Drège(Geneva,Switzerland:Librairie Droz,1996),259-291(照片见291页)。照片网址:http://expositions.bnf.fr/parole/grand/018.htm.

40 《阿维斯塔》祷文见K.E.Eduljee,Scriptures Avesta。网址为http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/scriptures/manuscripts.htm;画有两位神祇的那张纸见Frantz Grenet and Zhang Guangda,“The Last Refuge of the Sogdian Religion:Dunhuang in the Ninth and Tenth Centuries”,Bulletin of the Asia Institute 10(1996):175-186。

41 没有九、十世纪人口普查的数据,学者们使用《新唐书》所载755年之前沙州的人口数据来估算敦煌的人口。“沙州敦煌郡……户四千二百六十五,口万六千二百五十”,《新唐书》卷40,1045页。

42 Jason David BeDuhn,The Manichaean Body in Discipline and Ritual(Baltimore:Johns Hopkins University Press,2000).

43 Peter Bryder,The Chinese Transformation of Manichaeism:A Study of Chinese Manichaean Terminology(Loberod,Sweden:Bokforlaget Plus Ultra,1985);Gunner B.Mikkelson,“Skilfully Planting the Trees of Light:The Chinese Manichaica,Their Central Asian Counterparts,and Some Observations on the Translation of Manichaeism into Chinese”,in Cultural Encounters:China,Japan,and the West,ed.S*ren Clausen,Roy Starrs,and Anne Wedell-Wedellsborg(Aarhus,Denmark:Aarhus University Press,1995),83-108;J.G.Haloun and W.B.Henning,“The Compendium of the Doctrines and Styles of the Teaching of Mani,the Buddha of Light”,Asia Major,n.s.,3(1952):184-212.一个《仪略》的节译本中包括了赞美诗的全译:Tsui Chi,trans.,“Mo Ni Chiao Hsia Pu Tsan;‘The Lower(Second?) Section of the Manich*an Hymns”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies 11,no.1(1943):174-219。

44 Mikkelson,“Skilfully Planting the Trees of Light”,87页,S3969和P3884的节译。

45 Mikkelson,“Skilfully Planting the Trees of Light”,93.

46 对于这些文献最新的综述见Riboud,“Tang”,4—7页,其中讲到日本人在1916年到1922年间购得的景教文书来源不明,其他的则是赝品。

47 A.C.Moule,Christians in China before the Year 1550(New York:Macmillan,1930),53页对页有P3847的照片,译文见53—55页。其他译文的参考文献见Riboud,“Tang”。

48 Jean-Pierre Drège,“Papiers de Dunhuang:Essai d'analyse morphologique des manuscrits chinois datés”,T'oung Pao,2nd ser.,67(1981):305-360.

49 Mair,“Lay Student”,644-645.

50 Hansen,Negotiating Daily Life,50.

51 P3348,录文见池田温:《中国古代籍帳研究:概観·录文》(东京:东京大学出版会,1979),463—464页。

52 Trombert,“Textiles et tissus”,111.

53 R.A.Stein,Tibetan Civilization,trans.J.E.Stapleton Driver(Stanford,CA:Stanford University Press,1972),这是一本引人入胜的介绍西藏历史地理的书。

54 《新唐书》卷216上,6073页。

55 Tsugihito Takeuchi,Old Tibetan Contracts from Central Asia(Tokyo:Daizo Shuppan,1995);Takeuchi,“Military Administration and Military Duties in Tibetan-Ruled Central Asia(8th-9th century)”,in Tibet and Her Neighbours:A History,ed.Alex McKay(London:Edition Hansjorg Mayer,2003),43-52.见武内教授书后详尽的参考文献,其中包括匈牙利学者Géza Uray的开拓性研究。

56 汉语契约见Trombert,Le crédit à Dunhuang;for the Tibetan,see Takeuchi,Old Tibetan Contracts。

57 池田温:《敦煌の流通经济》,《讲座敦煌3敦煌の社会》(东京:大東出版社,1980),297—343页,316—317页所引P2763,P2654。

58 Yamamoto and Ikeda,Tun-huang and Turfan Documents,13-18.

59 Takeuchi,Old Tibetan Contracts,325;Yamamoto and Ikeda,Tun-huang and Turfan Documents,no.257.

60 敦煌藏语占卜文书中(P1055、P1056)提到了钱币,所用藏语词是dong-tse,来自汉语“铜子”。见Takeuchi,Old Tibetan Contracts,25-26。

61 Takata Tokio,“Multilingualism in Tun-huang”,Acta Asiatica 78(2000):49-70,特别是60—62页。

62 Lilla Russell-Smith,Uygur Patronage in Dunhuang:Regional Art Centres on the Northern Silk Road in the Tenth and Eleventh Centuries(Leiden,The Netherlands:Brill,2005),22;Whitfield,Singing Sands,318-326.

63 Ernesta Marchand,“The Panorama of Wu-t'ai Shan As an Example of Tenth Century Cartography”,Oriental Art 22(Summer 1976):158-173;Dorothy C.Wong,“A Reassessment of the Representation of Mt.Wutai from Dunhuang Cave 61”,Archives of Asian Art 46(1993):27-51;Natasha Heller,“Visualizing Pilgrimage and Mapping Experience:Mount Wutai on the Silk Road”,in The Journey of Maps and Images on the Silk Road,ed.Philippe Forêt and Andreas Kaplony(Leiden,The Netherlands:Brill,2008),29-50.

64 Jacob Dalton,Tom Davis,and Sam van Schaik,“Beyond Anonymity:Paleographic Analyses of the Dunhuang Manuscripts”,Journal of the International Association of Tibetan Studies 3(2007):12-17,网址为http://www.thlib.org/collections/texts/jiats/#jiats=/03/dalton/。

65 F.W.Thomas,“A Chinese Buddhist Pilgrim's Letters of Introduction”,Journal of the Royal Asiatic Society(1927):546-558;Sam van Schaik,“Oral Teachings and Written Texts:Transmission and Transformation in Dunhuang”,in Contributions to the Cultural History of Early Tibet,ed.Matthew T.Kapstein and Brandon Dotson(Leiden,The Netherlands:Brill,2007),183-208;Whitfield,Silk Road,126-127,照片见127页;Sam van Schaik and Imre Galambos,Manuscripts and Travellers:The Sino-Tibetan Documents of a Tenth-Century Buddhist Pilgrim(Berlin:De Gruyter,2011)。

66 Matthew T.Kapstein,“New Light on an Old Friend:PT 849 Reconsidered”,in Tibetan Buddhist Literature and Praxis:Studies in Its Formative Period,900-1400,ed.Ronald M.Davidson and Christian K.Wedemeyer(Leiden,The Netherlands:Brill,2006),23.

67 Takata,“Multilingualism in Tun-huang”,55-56.

68 荣新江书中有一张年表,列出了848到1043年中每一年的大事及相关文书编号,见《归义军史研究》,1—43页。英文的敦煌历史概述见Russell-Smith,Uygur Patronage in Dunhuang,31-76。

69 梅维恒将自己学术生涯的很大一部分投入到对变文的研究中。他的第一本书翻译并详细注释了四篇变文,Victor H.Mair,Tun-huang Popular Narratives(New York:Cambridge University Press,1983)。他之后的著作极大拓展了人们对世界范围内讲故事传统的理解。

70 Mair,“Lay Students”,5.

71 Mair,Tun-huang Popular Narratives,169.他将这件文书的年代定在856到870年(11页)。

72 156窟南壁,照片见马德:《敦煌莫高窟》,4页,图133。ARTstor.org上图片的分辨率要高得多。

73 P3720的译文见Whitfield,Singing Sands,327页,这是《张淮深功德碑》的抄本,见马德:《〈莫高窟记〉浅议》,《敦煌学辑刊》1987年第2期,129页。

74 Ma Shichang,“Buddhist Cave-Temples and the Cao Family at Mogao Ku,Dunhuang”,World Archaeology 27,no.2(1995):303-317.

75 Sarah E.Fraser,Performing the Visual:The Practice of Buddhist Wall Painting in China and Central Asia,618—960(Stanford,CA:Stanford University Press,2004),4页(画院);37页(供养人的准备),18—19页,图1.1(窟中供养人像的位置);Fraser,“Formulas of Creativity:Artist's Sketches and Techniques of Copying at Dunhuang”,Artibus Asiae 59,nos.3-4(2000):189-224。

76 Rong Xinjiang,“The Relationship of Dunhuang with the Uighur Kingdom in Turfan in the Tenth Century”,in De Dunhuang à Istanbul:Hommage à James Russell Hamilton,ed.Louis Bazin and Peter Zieme(Turnhout,Belgium:Brepols,2001),275-298,esp.287.

77 荣新江所著《归义军史研究》是敦煌这一时期政治史最权威的著作。

78 Moriyasu Takao,“Sha-chou Uighurs and the West Uighur Kingdom”,Acta Asiatica 78(2000):28-48,特别是36—40页。

79 Rong,“Relationship of Dunhuang with the Uighur Kingdom”,275-298.

80 这件文书尚未被广泛研究。郑炳林分析了P3547号文书,见氏著《晚唐五代敦煌商业贸易市场研究》,《敦煌学辑刊》2004年第1期,108页。另见荣新江:《归义军史研究》,8页。

81 荣新江:《归义军史研究》,8页、11页。

82 “酒”最好被翻译做啤酒。Eric Trombert,“Bière et Bouddhisme-La consummation de boissons a1coolisées dans les monastères de Dunhuang aux VIIIe-Xe siècles”,Cahiers d'Extrême-Asie 11(1999-2000):129-181.

83 P2629以及另外两件相关文书的照片和录文见唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》(北京:书目文献出版中心,1990)卷3,271—276页。冯培红将这些信息制成了表格,其中省略了一些来客,见氏著《客司与归义军的外交活动》,郑炳林编:《敦煌归义军史专题研究续编》(兰州:兰州大学出版社,2003),314—317页。

84 冯培红《客司与归义军的外交活动》一文讨论了S1366和S2474。

85 Jacques Gernet,“Location de chameaux pour des voyages,à Touen-huang”,in Mélanges de sinologie offerts à Monsieur Paul Demiéville(Paris:Institut des Hautes Etudes Chinoises,1966),1:41-51.

86 Gernet,“Location de chameaux”,45页,P3448法语译文。

87 郝春文、宁可:《敦煌社邑文书辑校》(南京:江苏古籍出版社,1997)。

88 马德:《敦煌莫高窟史研究》,255—261页。

89 Trombert,Le crédit à Dunhuang,27,190.

90 Rong Xinjiang,“Khotanese Felt and Sogdian Silver:Foreign Gifts to Buddhist Monasteries in Ninth-and Tenth-Century Dunhuang。”Asia Major,3rd ser.,17,no.1(2004):15-34;此文中文版见胡素馨(Sarah E.Fraser)编:《寺院财富与世俗供养》(上海:上海书画出版社,2003),246—260页。Asia Major文中31—34页的表格特别有用,列出了各个寺院的所有商品及相关文书。

91 感谢笔者同事Peter Perdue提供这则类比。

92 Schafer,“Early History of Lead Pigments and Cosmetics”,413-438,特别是428页。

93 郑炳林:《晚唐五代敦煌贸易市场的外来商品稽考》,见氏著《敦煌归义军史专题研究续编》,399页。

94 Corpus Inscriptionum Iranicarum,part 2,Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and Central Asia,vol.3,Sogdian,section 3,Documents turco-sogdiens du IXe-Xe siècle de Touen-houang,by James Hamilton and Nicholas Sims-Williams(London:Corpus Inscriptionum Iranicarum and School of Oriental and African Studies,1990),23;Takata,“Multilingualism in Tun-huang”,51-52.

95 Turco-Sogdian Document A(P3134),转写与分析见Hamilton and Nicholas Sims-Williams,Documents turco-sogdiens,23-30。

96 Vaissière,Sogdian,Traders,328-330.

97 译文见James Russell Hamilton的Manuscrits ouigours。

98 Hamilton,Manuscrits ouigours,176-178.

99 森安孝夫:《シールクロードと唐帝国》(东京:讲谈社,2007),103—111页。

100 Stein,Ruins of Desert Cathay,2:38,68,99.

丝绸之路新史/芮乐伟 韩森.北京—:北京联合出版公司,2015年;