丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

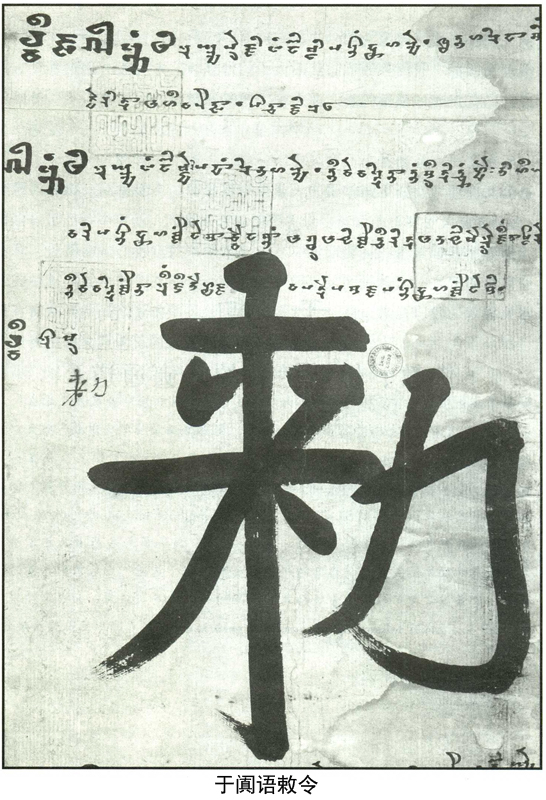

第七章 于阗 佛教、伊斯兰教的入疆通道

作者:芮乐伟 韩森

和田(古称于阗)与附近的喀什一样,都以其星期天的巴扎闻名。在那里,游客可以买到本地制作的手工艺品、馕和羊肉串。当老乡们为一头驴的价钱争得面红耳赤的时候,很容易让人觉得和田一直以来就是这样,不过这是一个错觉。当地人口绝大部分不是汉族,这也使人产生类似的推想:他们肯定是最早的丝路开拓者的直系后代。然而事实上,今天的和田与丝路历史上的和田之间有一个巨大的历史断层。1006年,信奉伊斯兰教的喀喇汗王朝征服了信奉佛教的和田王国,这给当地带来了巨大的变化。最终,和田及其周围绿洲城市的居民皈依了伊斯兰教,使伊斯兰教成为了当地的主要宗教。1维吾尔语逐渐取代了于阗语,成为了当地的主要语言。

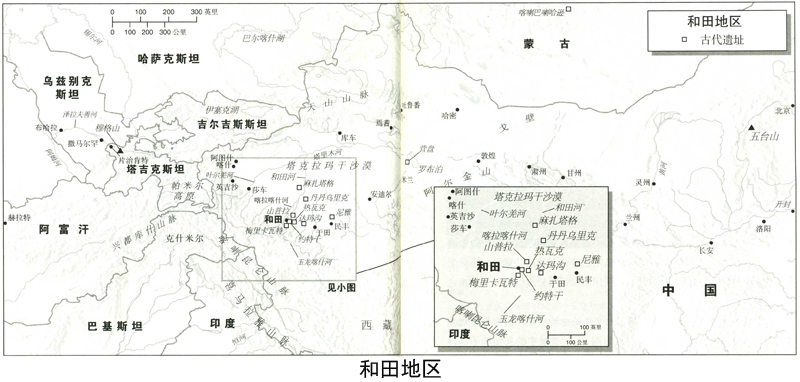

几乎所有关于前伊斯兰时代和田的材料都来自和田城外。因为和田坐落在两条大河的交汇处,水资源比较丰富。广泛的灌溉和不时的洪水造成了一个相对潮湿的环境,使纸质和木质的材料都无法保存。有关和田的文书和文物都被保存在临近且干燥得多的沙漠地区。主要遗址共有九处:山普拉、尼雅、热瓦克、安得悦、梅里卡瓦特(Melikawat)、约特干、丹丹乌里克、达玛沟、敦煌。最早的发现物来自山普拉,年代为公元前三世纪,最晚的来自敦煌藏经洞,年代在伊斯兰征服前不久。这些遗址有些在和田城内,距离最远的是敦煌,位于和田以东1325公里。从这些遗址中出土的材料让我们得以重构和田不寻常的历史。

和田是新疆西南最大的居民点,因此也是宗教进入西域传播的理想枢纽。公元200年,佛教徒首次从印度来到这里。之后的八百年中,佛教不断向东传播并成为中原地区最重要的宗教,其间于阗一直是研习、翻译佛教文献的重镇。

公元644年玄奘路过于阗,当地人向他讲述了于阗建国的传说:崇佛的印度孔雀王朝统治者阿育王(公元前273—前232在位)流放了自己的儿子。王子翻越帕米尔来到于阗成了一位牧羊人,在荒凉的沙漠中驱赶羊群逐水草而生。因为无子,他在佛教北方天王*1的一座庙前祈祷,随后一个男孩自神像的前额降生,庙前“地生奇味,甘香如乳”。2这一传说的晚期版本有些不同,有的版本中来到于阗的是王子的大臣,有的讲从地里冒出乳房。但在这些版本中都是印度移民建立了于阗国。

于阗建国传说的早期版本与考古发现无法吻合,因为考古显示这里最早的居民并非来自印度,而是来自欧亚草原的游牧民族。和田以东30公里的山普拉(维语:Sampul)墓葬中的出土文物年代在公元前三世纪到公元四世纪之间,其年代上限恰好是传说中于阗建国的时间。3这座古代墓葬遗址值得一去。在遗址地表便可看到被遗弃的头骨、木制工具、鲜红的羊毛碎片等物,这些东西都来自约两千年前。古代墓葬边上是一处现代穆斯林墓地,守墓人与考古当局共同守护着这座曾饱受侵扰的遗址。

二十世纪早期,挖宝人给斯坦因从山普拉拿来过一些纸片和小件木制品,但斯坦因本人从没去过那里。4一直没人在这里做系统挖掘,直到上世纪80年代初,一场大雨后暴露出了很多墓葬。1983年到1995年,当地考古学家在6平方公里的范围内发掘了69座墓葬和2座葬马的墓坑。山普拉的先民和许多草原民族一样厚葬马匹,其中一匹还有一张漂亮的鞍毯陪葬。

山普拉墓地中还有群葬,一个墓坑中最多可达200人。墓中妇女穿着宽松的羊毛裙,其污渍和补丁显示墓主生前曾穿过这件裙子。裙子上有一块16厘米高的织锦作装饰。织锦是用小织机单独编织的,每次换色时都剪掉经线再换另一种颜色。5

山普拉遗址中有很多当地人与西方交往的生动例证,其中最有代表性的是一条男裤腿上的织锦,图片见彩图13。(遗址中的其他裤子都没有装饰。)画面上方是半人马,下方站着一名西方人长相的士兵。虽然人马的图案常见于罗马,但士兵匕首上的兽头等其他元素显示其出处可能是离于阗更近的伊朗安息王朝。6

山普拉墓葬中还出土了来自其他地区的物品。四件铜镜产自中原地区,年代为中原王朝第一次在于阗驻军的公元一世纪末。据《汉书》记载,于阗有3300户,19300人。7与尼雅出土的铜镜一样,这些铜镜很可能是汉朝使节带给当地统治者的礼物。

到公元300年,群葬逐渐消失,这是文化转变的一个重要标志。晚期的山普拉墓葬都是埋葬单人的方形墓坑,与尼雅和营盘的墓葬非常相似。这表明与上述两地相关的一个族群在三四世纪来到于阗,并取代了之前的居民。

三四世纪也正是尼雅佉卢文献的年代,其中常常提到尼雅以西250公里的于阗。尼雅的官员既苦于于阗骑兵的劫掠,也接纳来自于阗的避难者。

独特的汉佉二体钱,即一面有汉字一面有佉卢文的钱币,印证了于阗人与其邻邦有着广泛的接触。于阗王结合了贵霜钱币和汉式钱币的特点,创造出了属于自己的混合式钱币。古钱币学家还不能把这些钱币上的王名与中文史籍中提到的国王对应起来,因此给这些钱币准确定年比较困难,只能说其铸造时间大概在公元三世纪前后。8

公元二三世纪,贵霜王朝逐渐衰落,一些印度人翻越帕米尔高原把佛教带到了于阗、尼雅等地。一位杰出的汉人译者*2公元260年从洛阳来到于阗寻找一部重要梵文典籍的原文。此人在于阗待了二十二年,之后把梵文佛经寄回洛阳,自己继续留在于阗,并埋骨于此。9这段记载保存在一部六世纪早期的译经目录当中,这是最早提到于阗佛教的材料。

和田最壮观的佛教遗址热瓦克佛寺也来自这个时代。该遗址在和田以北63公里的沙漠中,在玉龙喀什河以东。如今游客可以乘车到距离遗址几公里的地点,然后步行(如果不是太热)或者骑骆驼到达那里**1。沙漠极热,沙子极细,但这里却生机勃勃,脚下是灌木、蜥蜴和兔子,头上飞着云雀和苍鹰。路的尽头是遗址看护人的房子,铁索突兀地横在路中,旁边是考古遗址的标志牌。可以看到遗址中央的塔以及周围的残垣断壁。沙子掩盖着大部分遗址,很容易想象几年之内移动的沙丘就会掩埋整个建筑。

1901年4月斯坦因来到这里时被热瓦克佛寺深深震撼。他意识到必须移开大量的沙子才能绘制遗址的平面图,而自己手下的劳工只有十二人,因此他找来了更多劳力加入。春季的沙尘暴把沙子吹进所有人的眼睛和嘴里,这让所有体力劳动变得异常艰苦。劳工们一点一点地推进,最后终于露出了中央佛塔,这是用来存放佛陀遗骨的纪念碑。佛塔高达6.86米,平面呈十字状,四面都有台阶。10工人们继续清理沙子,他们发现了一堵巨大的长方形内墙。内墙之外原本还有一周外墙,其西南角也被挖出。

信徒绕行佛塔时行进在一条壮丽的走道上,两边都是塑像。因为这些塑像实在太易碎了,斯坦因认为内墙和外墙之间的走道上肯定有本质屋顶。大塑像描绘的是佛陀,高可达4米,小塑像则是佛弟子。

由于没有木制物品存留,因而无法进行碳-14测定,只能通过与其他佛教塑像进行严格的风格比较才能确定这些塑像的年代。热瓦克的塑像与健陀罗、马土腊最早期的佛教塑像非常相似,因此该遗址建造的第一阶段可能在公元三四世纪,第二阶段在四世纪末五世纪初,与米兰遗址基本同时。11

热瓦克佛塔比南道上的其他所有佛塔,包括中日探险队发现的尼雅方形佛塔,都要宏伟壮观。其规模反映出绿洲的财富。公元401年,法显在赴印途中路过于阗,他也看到了绿洲的繁荣以及当地民众对佛教的支持,所谓“家家门前皆起小塔”。

于阗有十四座大寺以及许多小寺,法显及其同伴住在一座大寺中。该寺每年都会使用四轮像车举办大型的佛教行像仪式。车中佛像有三丈多高(7米),用珠宝和彩幡装饰。佛像和两尊菩萨像都是用金银打造的。法显还描述了绿洲以西一座建了八十年刚刚完工的新寺院。寺院有佛堂、僧房,以及一座高达二十五丈(60米)的佛塔。12

虽然法显有时夸大了佛教徒的人数或其虔信的程度,但他并未歪曲基本的事实,于阗的寺院确实富有。尼雅的僧人和家人住在一起,只是偶尔参加佛教仪式,于阗僧人的生活则很不一样。因为有来自于阗王和其他供养人的大量捐赠,于阗僧人可以把全部时间都用来学习和举行仪式。

在之后的几个世纪里,由于国王的热情支持,于阗一直是佛教学问的中心。玄奘列出了当地的主要产品:毯子、细毡子、布匹、玉。于阗以玉闻名,这里的玉学名软玉(nephrite)。当地人在绿洲周围的河床中可以找到大块玉石。和田的两条大河一条叫玉龙喀什(维语“白玉”之意)河,一条叫喀拉喀什(维语“黑玉”之意)河,两条河在城北汇流为和田河。在两条河中找到的玉颜色不一样。安阳的商代王室墓葬中曾出土和田白玉做成的物件,年代为公元前1200年。

1900年,当斯坦因第一次来到和田时,当地人还在河床中找玉,并且把金器和古物也纳入了搜索范围。斯坦因不无讽刺地记载道:“‘找宝’,也就是在废弃的城址上碰运气找贵重金属的活动,确实是整个和田绿洲历史悠久的一种职业。这和淘金、挖玉一样,对于命不好又不肯苦干的人来说有一种类似买彩票的吸引力。”13这些找宝人恰恰是斯坦因在其探险和发掘中所特别倚重的。

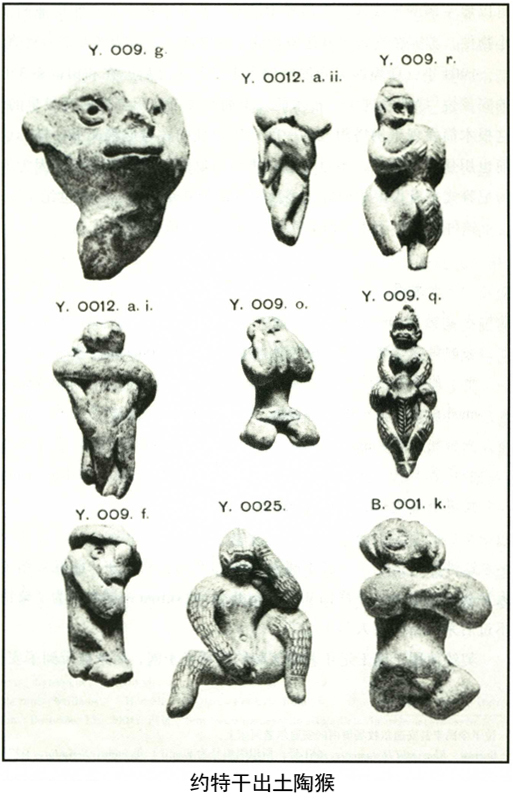

在和田城,斯坦因购买了一些散落在古城原址约特干地表上的文物,但此处没有遗迹保留下来,让斯坦因很是失望。不太清楚斯坦因为何没有发掘这里,因为今天依然能在一大片区域中看到一些让人心痒的断壁残垣的痕迹。斯坦因倒是在各处都发现了陶制的小猴子。14

今天,约特干遗址向游客开放,不过城南35公里玉龙喀什河上的梅里卡瓦特更有意思。几座沙丘下面是贫瘠却又让人浮想联翩的坑坑洼洼的地面。这处方圆1O平方公里的遗址是一座消失在沙丘里的古城。游客可以雇一辆驴车或徒步在沙丘中游走。当地小孩会上来兜售他们找到的小物件,游客在这些明显是假货的东西中挑选,希望能发现一件真品。

1901年,斯坦因离开尼雅向东走了八天之后,在和田以东350公里的安德悦*3绿洲发现了一根木简,上面有关于和田当地语言最早的证据。这根木简发现于佛塔附近的一间房屋遗址中。与尼雅文书一样,这根木简也用佉卢文写成,不过笔迹和拼写与尼雅文书不尽相同。因为该木简与尼雅文书有很多相似性,多数学者认为其年代为三、四世纪。15

这件文书对于于阗研究来说非常重要,值得全引:

于阗王、王中王Hinaza Deva Vijitasimha三年十月十八日,有一人名叫Khvarnarse,他说道:我有一头骆驼,骆驼有个明显的烙上去的记号,像这样:VA SO。我现在以8000masha[很可能是汉式钱币]的价格把这匹骆驼卖给suliga Vagiti Vadhaga。Vagiti Vadhaga以masha付清了买骆驼的全款,Khvarnarse收讫。交易完成。从今起这头骆驼便是Vagiti Vadhaga的财产,他可以随意处置。关于这头骆驼今后若有人不满或提起论争,应按国法对其罚款。在Khavarnarse的提请下本文书由本人Bahudhiva书写。

这件文书记载了一名于阗人以8000文的价格将一头骆驼卖给了粟特人Vagiti Vadhaga。(修饰Vagiti Vadhaga的suliga一词本意为“粟特人”,不过后来泛指“商人”。)

契约使用于阗王纪年表明该契约撰写于于阗,后来被带到了安德悦。于阗语学者发现契约中的所有人名——于阗王、买主、卖主、书吏——都来自伊朗语。“王中王”是伊朗语中对统治者的标准称呼,“hinaza”是一个伊朗语词,意思是“将军”。因此,这根斯坦因偶然发现的木简记录了三、四世纪时于阗通行伊朗语族某语言,此时毗邻的尼雅人则操着属于印度语族的健陀罗语。

于阗语文书最早出现在1895年的文物市场上。当地商人声称这些文书发现于库车。英国上尉高德福雷(S.H.Godfrey)将其买下并寄给了孟加拉皇家亚洲协会的霍恩雷(Augustus Frederic Rudolf Hoern1é),此人曾解读过新疆发现的第一个重要写本,即鲍尔写本。在接下来的几年中,英国驻喀什领事马继业(George Macartney)买下了更多的文书让霍恩雷解读。16 1899年,霍恩雷退休,离开印度回到了牛津。斯坦因按照前人的做法,把所有婆罗米文的写本都寄给了他。佉卢文在公元400年前后停止使用,取而代之的便是婆罗米文。17

早在1901年霍恩雷便意识到有些文书虽然以婆罗米文写成,但语言却迥异于梵语:“目前虽然只能确定几个词几个短语的意思,但这已清楚地说明文书所用语言是一种印度—伊朗语,与波斯语和印度语都有联系。此外,该语言自身的特点可以与中亚西部高地的方言*4联系起来。”18一开始霍恩雷并不知道于阗语是有大量梵语借词的伊朗语还是有很多伊朗语词汇的印度语。第一次遇到英语的语言学家也会有类似的疑问:英语虽然可能看上去像有大量日耳曼语词汇的罗曼语,但实际上却是日耳曼语的一种,只是在1066年诺曼征服之后吸收了很多法语词。在1920年以前学界便达成了共识,认定于阗语是一种伊朗语,与中古波斯语和粟特语同时代,其中有大量来自梵语的借词。

根据于阗语文字、拼写、语法的不同,哈佛阿迦汗伊朗学讲席教授施杰我将于阗语划分为三个阶段:古于阗语(五到六世纪)、中古于阗语(七到八世纪)、晚期于阗语(九到十世纪)。每个阶段都与特定的一组文书相联系:古于阗语文书几乎全是佛教文献的译本,来源不明;中古于阗语文书来自丹丹乌里克以及和田地区的其他遗址;晚期于阗语文书来自敦煌藏经洞。19

《赞巴斯塔书》是唯一一件非梵文佛教文献译本的古于阗语写本。20此书因下令创作该书的官员而得名,书中多次提到“在官员赞巴斯塔及其子扎尔库拉的命令之下写成”。这部于阗语文学最重要的作品是一部佛教文书的合集。文书作者非常谦虚地说道:“我所知极微极少,在将此译成于阗语的过程中若歪曲了原意,惟愿诸天诸佛宽恕。但无论在此取得何等功德,我定愿以此功德与众生共悟菩提。”菩提即对佛理知识的理解,得到菩提即是开悟。菩提与空一样,都是本书的关键教理。

《赞巴斯塔书》的内容对于佛教学者来说并不陌生,但有一章有些特别,讲的是女人的伎俩以及如何识破这些伎俩。佛教作品中很少有这样的讨论。21其中警告道:“女人们对这些伎俩都无师自通。”最后说道:“官员赞巴斯塔和他的子女让我写就此书,愿我成佛。”这是唯一一次提到赞巴斯塔的女儿。作者最后加了一条评论:“阿阇梨[即“老师”,对僧侣的一种称呼]悉达跋陀罗为了控制自己的心神而读了好多遍关于女人的这部分:‘我读了此经,心里像海一样翻腾不已。实际上我每次睡下的时候都不能平静,像那些睫毛、眉毛之间的毛发以及脸上的绒毛。”在平淡无味的文集中,这一条格外显得有人间烟火的气息。

《赞巴斯塔书》各章讲了一些佛教故事,很多都与大乘教理有关。有一章讲佛陀如何用智慧战胜外道跋陀罗的故事,此人用魔法把墓地变成了“神殿”。有一章讲佛陀的生平和开悟,还有一章讲佛陀涅槃并把现世委托给弥勒佛。关于弥勒佛的那章与从twghry语译成回鹘语的文书内容相同,而后者在西格和西格灵为吐火罗语定名时起到了关键作用。《赞巴斯塔之书》中汇集并转述了来自梵语、汉语、藏语、回鹘语以及其他语言的文献,很好地展现出于阗作为周围各国僧侣往来交汇点的地位。22

《赞巴斯塔书》并未完整保存下来。原书共298叶,其中207叶分别藏于加尔各答、圣彼得堡、伦敦、纽黑文、慕尼黑和京都的图书馆中。俄国领事彼得罗夫斯基(Nikolai Petrovsky)在喀什从当地人手中买到了192叶,没人知道该书的出土地点。23学者们在这些残页中辨认出了五种抄本,其中最早的年代为公元五世纪后半叶。24

《赞巴斯塔书》写成时,于阗还是个独立王国。七世纪初于阗成为了西突厥的附属国。630年玄奘到达那烂陀寺时,于阗依然是西突厥联盟的一部分。在之后的二十年中,唐太宗(626—649年在位)从西突厥手中夺下了中亚。唐朝军队于640年攻下高昌,648年攻下龟兹,同年于阗王改投唐朝。他派儿子带三百头骆驼去援助唐军,自己去长安朝觐并把王子留下作人质。让未来的统治者在盟国的首都长大以习得盟国的风俗,这在当时是通行的做法。于阗成为了唐朝在西域驻军的四镇之一。另外三镇为龟兹、疏勒、焉耆(679年到719年以碎叶代焉耆。)

648年之后于阗与龟兹的历史便交织在了一起。670年吐蕃人攻下这两个绿洲并统治到692年。之后唐朝重新控制了这里,直到755年安史之乱爆发才被迫从中亚撤军。25于阗与高昌、龟兹一样,丝路往来的高峰发生在唐朝驻军最多的七、八世纪。

出土于阗语文书最多的遗址是和田东北130公里的丹丹乌里克。赫定曾于1896年1月在他第二次塔克拉玛干之行期间到过这里(在此之前一次灾难性的尝试中,他的两个手下死在了沙漠里)。一份关于沙漠中失落城市的剪报启发了斯坦因,促使他向英属印度政府申请资金去中亚探险。26 1900年出发进入沙漠之前,斯坦因让喀什的英国领事马继业和俄国领事彼得罗夫斯基帮忙询问卖给他们小件文物和出土文书的人。其中两人推荐斯坦因跟吐尔迪(Turdi)联系。斯坦因后来解释道,“此人在对于一般人来说毫无标志物可言、死一样单调的沙丘中依然能找到方向”。27当斯坦因雇佣的向导无法找到丹丹乌里克时,吐尔迪带着斯坦因一行抵达了遗址所在地。

斯坦因在丹丹乌里克记录了十五座三三两两聚集在一起的建筑结构。最小的建筑结构1.5米见方,最大的7米长、6米宽。有些建筑似乎是房屋,其中发现的文书显示这里曾是官员的居所,留有于阗语和汉语文件。

一处遗址中有许多佛教文献的残叶,表明这里之前是图书室。其他结构则明显是宗教性质的,其中供有泥塑,墙上有壁画,大多是神像。有些建筑中还有埋在地里的彩绘木板。

丹丹乌里克足够偏远,因此斯坦因推断市场上卖的绝大多数文物都是个别几个人单独或结成小队来到这里做短暂停留后得到的。28丹丹乌里克并非如斯坦因想的那样难以到达。遗址确实深藏在塔克拉玛干沙漠腹地而且不易找到,但是只要有足够的决心还是可以到达的。1905年,美国地理学家亨廷顿(Ellsworth Huntington)来过。二十年代,德国探险家特灵克勒(Emil Trinkler)和他的瑞士同伴伯斯哈德(Walter Bosshard)也来过。1998年,瑞士旅行家鲍莫(Christoph Baumer)乘驼队来到这里,未经批准就开始挖掘,并发现了一些新壁画,这让考古部门又惊又气。29近年来,全球卫星定位系统、越野车等现代科技使盗挖者更容易到达丹丹乌里克。

自1998年起,很多于阗语文书和来源不明的文物——最可能来自丹丹乌里克或其附近——开始在文物市场上出现。如今中国的博物馆和大学面临着跟西方博物馆一样的两难处境:应该把盗掘的文物买下、好好保存并让学者分析研究吗?还是应该拒绝购买以劝阻盗掘者继续劫掠古代遗址?如果不买,这些文书就会流失,但若买下,会使盗挖继续且扩大规模。

2004年,中国国家图书馆决定买下一部分来自丹丹乌里克的文书。于阗语专家辛勤工作,解读并翻译了这些文书,为其定年、确定出土地点(有时文书中出现的一些人名也出现在其他有确定出土地点的文书中)并阐释其意义。最后一点最为重要。这些新发现改变了我们对丝路历史一些关键发展的理解。

最早的丹丹乌里克文书年代为722年,是一组木简,发现于丹丹乌里克以南、达玛沟的一处小遗址。30这些木简宽不过2.5厘米,长19厘米到46厘米不等。木简一头有圆孔,可以挂在盛粮食的容器上,边上有等距的刻痕,官员收到税谷时便用墨做上记号。以下是个典型的例子:

[汉语]:拔伽勃逻道才送小麦七硕[约42升]开元十年八月四日[722年]典何仙官张并相惠

[于阗语]:Birgamdara的Bradaysaa于shau官Marsha之年交了7 kusa小麦。31

汉语和于阗语都给出了纳税人姓名、粮食缴纳量以及缴税年份。汉语部分信息更多,包括纳税的具体日期、收税官员及其上级的名字。木简中提到了三种税谷:青麦、小麦、粟。32所有木简(国家图书馆买了35枚,其他的在私人手中)都遵循同一格式。

这些木简让我们可以一窥唐朝税收系统是如何在于阗运作的。生活在现代的我们已经习惯了欧盟和其他国际组织的多语种文书,但这些双语的木简并不寻常。它们显示八世纪唐朝政府对社会的管控一直延伸到最基层,即使是缴纳最小额的税谷也要用当地人的语言于阗语和统治者的语言汉语做双语记录。与之类似,所有政府官员都有汉语和于阗语的头衔。于阗官府雇有把于阗文书译成汉语的专门人员。一些汉语文书提到当地人用于阗语写了请愿书,这些请愿书被译成了汉语,这样唐朝官员才能看懂。33

另外一组更多展现当地社会的木制文书中只有于阗语,其年代与税谷木简大致相同。这种文书形状像个盒子,盒子有盖,盖上有个把手可以像抽屉一样打开关上。盒子里侧、外侧和边上都写着字,其内容是当地人之间的契约。34

这些文书中提到一个可以执行官员决定的“集会”。这是于阗社会的一个显著特点。有一件案子是关于购买灌溉用水的,审理案子的官员规定某人可以暂时使用由一个村子集体所有的水源,但那个村子则保留收回水源的权利。这项决定以“本案在司法集会上呈于某官某官”收尾,文中给出了两位官员的名字。35

这件案子说明,在八世纪早期或更早,于阗人已经发展出了一套复杂的法律系统,记录各种交易,比如移交用水权、借贷、收养等等。在一个集会中,见证人为这些交易的具体细节做担保,由官员签署以保证交易双方遵守交易条款。决策一旦达成,每个人都应该遵守。整个村子有缴纳集体税的责任,村子金额付清税款之后,官员会开具收据。

755年安史之乱爆发时这个系统还在运作。翌年,于阗王派五千兵勤王,这些士兵很多都是唐朝从内地派来驻守在于阗的。755年之后,唐朝在于阗只维持很低程度的控制,权力在当地唐朝军官的手中。但由于陆路交通受阻,于阗很难与唐朝中央政府取得联系。

755年之后的几十年中,唐朝不再向驻扎在西北的军队派发军饷,此时的敦煌正经历货币短缺。而于阗在755年以前就有货币短缺的现象发生。比如有一对夫妻要领养孩子,支付五百文领养费之后用素绢代替余下的两百文,可能因为当时货币供给不足已经开始。36

有些丹丹乌里克出土的汉语文书年代为780年到790年,其中记录了超过一万文的借贷。37到底是真付了这么多钱,还是说这只是价格单位,当地人用布匹或者粮食付账?我们无从判断,存一件双语契约中,汉语部分提到了钱币的金额,而于阗语部分则指明要付多少布匹代替钱币。38到八世纪末,以定量的布匹和粮食作为通货的自给自足经济代替了之前的货币经济。

中国军队继续向于阗百姓征税。比如,有一件文书记载军队向百姓征收羊皮以制作冬衣。这件文书和许多丹丹乌里克文书一样都是写给思略(Sidaka)的。此人是当地一名官员,头衔是萨波(spata),掌管村里的非军事事务。发出文书的人也是一名萨波,他说思略的村子有90只羊,应付28张羊皮,税率是6.5只羊征2张羊皮,90只羊应缴27.69张羊皮。思略缴了27张羊皮,但他的同事说不付满额就不能开收条。这件文书表明,于阗有详细的户口登记,不仅登记村中人口,还登记牲畜。没有这种登记唐朝政府就不可能知道该从村子中征多少张羊皮。实际上发现过一些这种登记。

京都大学语言学教授吉田丰根据发现地把于阗语文书分为四组。两组在丹丹乌里克,其中一组提到思略且年代在777到788年之间。39这组文书以及其他在同样地点发现的文书显示,于阗在777到788年间有一个由唐人掌控的政府。在这些年中,吐蕃人抓住了唐朝朝廷的弱点,逐渐蚕食中亚。786年征服敦煌,789年起在西州与回鹘人交战直至792年取胜,并在796年之前征服了于阗。40吐蕃帝国在九世纪四十年代从内部崩溃了,同时黠戛斯人也攻破了回鹘都城(今蒙古国喀喇巴喇哈逊遗址),很多回鹘人西迁至今天的新疆地区。丹丹乌里克新发现的文书或许可以让我们知道哪个绿洲在具体哪年陷入了吐蕃人还是回鹘人之手。

麻扎塔格是一个军事要塞,位于龟兹、于阗之间的战略要道上,于阗以北150公里处。这里是沙漠无人区,于阗厨子和士兵在此轮流值班。41吐蕃人征服于阗之后也控制了这座堡垒。此处原本驻扎的是唐朝士兵。一件798年的文书要求收到文书的官员把人员牲畜都撤到附近的一个堡垒中去。文书中没有说明敌人是谁,不过很可能是回鹘汗国,因为他们在800年左右占领了龟兹。42

吐蕃人基本维持了原来的行政系统。有些官员在吐蕃统治时期依然做着之前的官,并用于阗语和汉语发布命令。从这一点可以看出唐朝官僚系统是多么深刻地影响了于阗人以及之后的吐蕃人。43有些官员继续用单个汉字作为签名。起草契约的书吏把汉语条文逐字译成藏语。这些契约虽然从未在藏地使用过,却成为了敦煌藏语契约的范本。44吐蕃对于阗实行间接统治。当地的吐蕃最高长官会向于阗官员发布命令,再由后者转达给相应的下层官员。45

丹丹乌里克的税收文献尽管内容丰富,但并未揭示谁为了什么在丝路上奔波。关于丝路文化交流最有启发性的文书之一是斯坦因结束发掘并停掉雇工工资之后,民工自己继续挖掘发现的。斯坦因在完成了对丹丹乌里克十七天(1900年12月18日至1901年1月4日)的发掘之后遣散了一些雇工,带着剩下的人去了11公里外的另一处遗址。当他傍晚回到营地时惊奇地发现几个之前被遣散的雇工正在等他,等他看到他们带来的东西时则更加吃惊:这些雇工在丹丹乌里克13号房的角落附近发现了一张皱成一团的文书,上面写着希伯来字母。斯坦因如此解释他为什么相信这些雇工的话:纸张确实很古老(八世纪),而且做一张假文书需要很长时间。46斯坦因对于赝品非常警觉,因为他刚刚揭穿了伊斯兰·阿浑的骗局。此人伪造技术高超,骗得霍恩雷以为又发现了一种新语言。47

斯坦因在丹丹乌里克时清理了13号房的沙子,吐尔迪说他年轻时曾经在这儿找到过好几块银锭,价值200卢比或者13英镑(大概相当于今天的1000英镑)。48虽然这间房子很大,边长有18米,其中一间屋子长6.7米、宽5.5米,雇工们在这里只找到了一座壁炉和木质边框,因此斯坦因决定不发掘此处。49斯坦因走后,被遣散的雇工在之前盗挖者在遗址旁留下的垃圾堆中挖掘,找到了写有希伯来字母的文书。

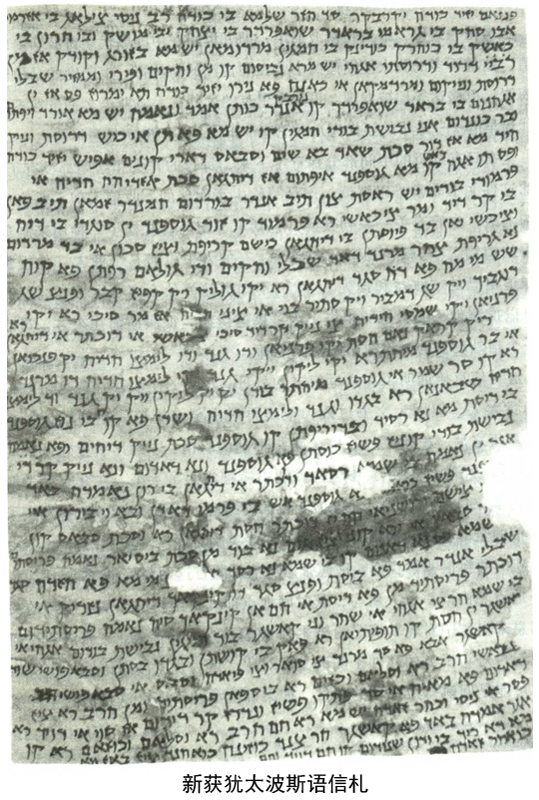

文书是一封信,语言是新波斯语,即九世纪在伊朗取代中古波斯语的语言。数量不多的犹太波斯语文书曾在阿富汗的赫拉特、南印度的马拉巴尔海岸、巴格达等地被发现。丹丹乌里克的这件犹太波斯语文书虽然不是年代最早的——最早的年代为八世纪五十年代——但确实足最早的之一。50

文书只有纸页的中间部分保存了下来,每行的开头和结尾都没有了,因此这件文书非常难以解读。信是写给生意伙伴的。收信人似乎是寄信人的上级,内容有关一系列交易,包括羊、布匹、甘松(一种用来制药制香的植物)、马鞍、马镫、皮带等。寄信人很可能是个商人,他提到想知道自己的“收益和损失”。我们不知道他为什么离开了伊朗,但我们可以推测他(或者他的祖先)为了逃避伊斯兰征服而前往东方,最后在一个格外动荡的时代在于阗地区落脚。

这封信直接证明了在八世纪末的丹丹乌里克,至少存在一名讲波斯语的犹太人。但因为文书过残,很难再得出更多结论。在这封信发现一百多年之后,发生了一件完全意想不到的事情:一封几乎完好无缺的犹太波斯语信札出现了!中国国家图书馆把它买了下来。在北京大学取得硕士学位目前在哈佛大学攻读博士学位的博士生张湛在2008年发表了这封信的全部转写和翻译,他正准备发表英文翻译。51

新旧两封信非常相似,这使张湛有信心断言这两封信是在同一时间、同一地点、由同一个人所写,其时间地点即九世纪初的于阗。定年的关键信息来自信中对疏勒情况的描述:“他们杀光了吐蕃人。”52张湛通过与发现于丹丹乌里克的几件于阗语文书对比,认为犹太波斯语信札中所指很有可能是回鹘打败吐蕃的事件。如果确实如此,那么这封信的年代就应该为802年,在这一年回鹘人攻下疏勒赶走了吐蕃人。

新信的开头八行都是“在远方”的寄信人对收信人,即他的“主人Nisi Chilag”一家的问候,后者很有可能是住在丹丹乌里克的犹太人。问候之后信中详细讲述了寄信人和“地主”关于买羊卖羊产生的争执:尽管他送出了包括麝香和糖在内的很多礼物(礼单中的其他物品尚不明确),但应该到手的羊还是没有到手。有趣的是,在他与地主的对话中,寄信人被地主错认成了“粟特人”。考虑到丝路商人中粟特人之多与犹太人之少,这是很容易理解的误会。

犹太商人在丝路上只留下了不多的足迹。喀喇昆仑公路上年代最晚的石刻之一是希伯来语的;一则记载九世纪晚期大屠杀的阿拉伯语史料中提到犹太商人与穆斯林、基督徒和祆教徒都住在广州;藏经洞中还有一张叠好的希伯来语文书(见彩图12),写着一篇十八行的祷文以及《圣经·诗篇》中的选段。

除了唯一一件希伯来语祷文和上万件汉语藏语文书之外,敦煌藏经洞中还有大概两千件于阗语文书,其中大量是残片。53与很多强邻环伺的小国国民一样,于阗人非常善于学习语言。有些藏语文书是于阗书吏抄写的,因为于阗文的页码泄露了抄写者的身份。54在没有词典的时代,于阗人是如何做到迅速掌握新语言的呢?

敦煌藏经洞中保存有汉语—于阗语常用语手册中的几页。55这种辅助学习的书籍不用汉字,而是用婆罗米字母写出汉语句子的读音,然后再给出于阗语的释义。研究这些文书的语文学家造诣很深,他们复原出了这些用于阗字母写的十世纪汉语发音的句子。和所有好的语言教科书一样,这件汉语—于阗语常用语手册不断重复重要的句子结构以便学生练习。这些句子都非常短:

菜担来!

瓜担来!

胡瓜担来!

手册中还包括在市场上买卖时会用到的句子。考虑到十世纪敦煌和于阗的诸多交往,形形色色的于阗人——包括使节、僧侣和商人——似乎都能从基本的汉语教学中获益。

与此相对,梵语—于阗语双语手册的受众面要窄得多。56对于阗人来说梵语比较简单。因为都是用婆罗米字母书写,语言学习者只要把梵语句子抄下来背住就好了。194行的于阗—梵语常用语手册以如下简单的对话开始:

你好吗?

很好,谢谢!

你好吗?

你从哪儿来?

我从于阗来。

对话中也提到了其他的地方:印度、中国、藏区、甘州(甘州回鹘汗国的首都,今甘肃张掖)。手册教人如何买马买草料,如何要针线,以及如何让人给自己洗衣服。有些对话则表现了冲突:

不要生我的气。

我不会扯你的头发。

你要是说让人不愉快的话

我就生气了。

有些甚至提到了性:

他爱许多女人,

他做爱。

有些对话让人可以猜出手册使用者的身份:

你有书吗?

我有。

[什么书?]

经、律、论、密。

你有哪个?

你喜欢哪个?

我喜欢密。

只有僧人或者资深的佛教学习者才会用到这样的句子。“经”泛指佛经,“律”指戒律,“论”指教理文献,“密”指密宗文献。从中国到印度一路上的寺庙中都讲梵语,于阗也是如此。下面的对话更清楚地揭示了手册受众的身份:

我要去中国。

你去中国有什么事?

我要去看文殊菩萨。

手册的假想使用者是朝觐路上的僧侣。这些僧侣从藏地或于阗出发向东,经停敦煌,最终目的地是文殊菩萨的道场:五台山(在今山西省内,在北京西南,约四个小时车程)。这条路从八世纪起变得热闹起来。

我们对802年到901年之间于阗历史几乎一无所知。802年是最晚的丹丹乌里克文书的年代,901年则是敦煌藏经洞中最早提到于阗的文书的年代,其中记载敦煌官员为于阗使臣提供“细纸一束八帖”。57十世纪,于阗王和敦煌的曹氏统治者都处在同一套国际秩序中:他们相互派遣使者,也向甘州回鹘、西州回鹘,以及中原王朝派遣使者。于阗使者要去中原就要先到敦煌,经过甘州,再到灵州(今宁夏灵武县),这里是使团前往首都途中重要的落脚点。前往中原的路上有很多不确定因素,于阗和两个回鹘汗国派出进贡的使节经常最远只能走到敦煌,他们有时也把这里称做“中国”。58

敦煌的曹氏家族和于阗王室关系密切。于阗王Visa Sambhava的汉语名字是李圣天,912年到966年在位59,并于936年以前娶了曹议金的女儿。于阗王室在敦煌有官邸,李圣天的妻子经常在那里居住,于阗王室的继承人也住过。60于阗王储的官邸相当于于阗国的代表处,而且敦煌藏经洞中的于阗文献很有可能是王储官邸捐给三界寺的。61

938年李圣天从于阗向后晋首都开封派遣使者。他在位期间一共五次向中原派遣使者。62汉语史料中对这些进贡的记载都非常简要:“[建隆二年(961)]十二月四日于阗王李圣天遣使贡玉圭一盛以玉匣”。63这种史料一般都会记载日期、进贡国、贡品,有时还有领衔使者的名字,但仅此而已。

与此相对,藏经洞中有一组于阗语文书共约15件,其中非常详细地记载了一次进贡之旅。大约在十世纪中叶,即李圣天执政末期,七位王子及其随从离开于阗,上路朝贡。64这组文书揭露了许多十世纪这一艰难时期丝路贸易的特质。

王子及随从出发时带了360公斤玉石。65此外他们还带了一些皮货,可能是鞍子、辔头或者其他马具。马和玉是最常见的于阗贡品,其他还包括骆驼、鹰、牦牛尾、织物、皮毛、药品、矿物、草药、香料、琥珀、珊瑚等。66统治者们也互送奴隶,这与当时的自给自足经济相符。67

统治者们明确地说自己喜欢这些礼物。有一次,于阗和甘州回鹘汗国已经有十年没有互赠礼物了,回鹘可汗写信给于阗王。(这封信只有于阗语译文,原件可能是汉语或藏语。这两种语言都是十世纪中国西北的外交语言。)回鹘可汗非常想要于阗使团以前带给他的“好多好多好东西”。68他最想得到的可能是情报,特别是关于敌对势力的军事情报,这种情报只有使者才能提供。69

即使对于当时的人,从一国到另一国的旅途也很漫长。有一位随七王子进贡的使节抱怨道:“去敦煌的旅途非常艰苦,要走45天,多么希望我能一天之内就飞到。”70骑马走这1500公里也要花18天。71难怪他们羡慕会飞的鸟儿。

七王子到最后也没能到达中国首都。敦煌统治者认为去甘州的路上太危险,因为回鹘可汗去世之后三支军队正为继位问题混战不断。敦煌统治者因此坚持让他们留在敦煌,这次朝贡计划彻底泡汤。七王子在家信中大吐苦水,他们被迫变卖带来的礼物,最后变得穷困不已。他们写道:

我们的人把牲口都丢了。衣服也丢了。……没人能跟我们前往甘州。我们怎么能到得了朔方[这是使者进入中原王朝的第一站]呢?我们既没有贡品也没有国书给中国皇帝。……好多人都死了。我们没有吃的。什么时候命令能来?我们怎么能往有去无回的火坑里跳呢?72

一封随从的信解释了牲口是怎么丢的。73

不让王子们上路的统治者认为王子们与随他们一起赶路的僧人很不一样。赶路的僧人有时是朝觐者有时是官方使团的一员。统治者接待僧人,因为他们相信招待高僧可以立刻给他们带来好处,这种好处可以是神迹,也可以是作为崇佛者得到的威望。当七王子的使团解散时,僧人们也离开了,他们拿了一些给中国皇帝的贡品,娶了老婆在当地住了下来。实在料想不到受过色戒的僧人会这样做,但这却与尼雅文书、敦煌文书中的佛教徒形象完全一致。

由于时局动荡七王子不能前往甘州。敦煌统治者害怕如果于阗的贡品送不到首都,朝廷会拿他问罪。74但三名僧人在正式的免责声明上按了手印之后就被放行了,因为不带贡品的僧人在路上没那么危险。

使团的两名成员描述了其他成员在使团分崩离析时的反应。每个人都带着于阗王给中国皇帝的贡品潜逃了。75八个人当中只有两个人去了中国:一个想重得自由的奴隶和一个计划“给朝廷100张毯子”的商人。76其他人都带着偷来的东西回于阗了。

使团成员有时会把贡品换成盘缠。两个人在给已经上路的三名僧人发了封信之后便离开甘州去敦煌“做生意”。77他们后来在瓜州被抢劫了。在一次艰难的旅途中,七王子的很多牲口都死了,同行的两人“丢了货物”,一个粟特商人既找不到他的牲口也找不到“他藏在山里的货物”。78显然有些商人跟这些倒霉的使者同行,遇到了同样的困难。

王子们也做生意。有个于阗王子名叫Capastaka,他用18公斤玉跟敦煌官员换了200匹布,其中150匹布名义上是给于阗朝廷的礼物,另外50匹是给他自己的汉族母亲Khi-vyaina夫人的。他的兄弟Wang Pa-kyau给母亲写信抱怨说Capastaka骗了自己,让母亲也给自己送点玉来:“使者抵达的时候您能不能也送点玉石来?”79听上去他跟他的兄弟一样,准备拿玉石换丝绢,再拿丝绢换盘缠。

根据另外一组在路上的于阗人的开支清单来看,成匹的丝绢是旅人使用的主要通货。他们用绢买大麦、骆驼、马匹,雇佣向导,还给了同样来自于阗的商人们四十匹。丝绢并不总是当钱用。这些人用一匹绢做了一身衣服。除了用绢交易以外,他们还用羊和羚羊皮做交易,也就是说在十世纪的丝路上,人们接受实物付款。80

东京大学的熊本裕教授是研究于阗语的杰出学者。他如此解释这件开支清单的特殊之处:“这是敦煌为数不多的于阗语商业文书。值得注意的是,在当地九、十世纪的汉语文书中只提到了于阗的使节和僧人,几乎从未提到过于阗商人。”81他说的很对,十世纪的史料很少专门提及商人。

很长时间以来,丝绸之路一直被看做一条自主做生意的商人领着驼队行进的大路,但文献的记载挑战了这一印象。关于七王子的于阗语文书提到了使团中的不同成员:不同等级的使节、王子、僧人和居士。82这些人之间的分别有时并不明显,在困难的时候更是如此。王子们为了盘缠也要卖玉换绢。这样一来,人人都要做生意,但买卖的物品都是当地的土产。如果有人要一件特别的东西,他就需要花一匹绢或者用一只羊甚至一张羚羊皮来换。在动荡时期,很少有人冒险上路。因为官方使团有权享受特殊待遇,即使有时得不到这种待遇,上路的人也经常和官方使团结伴而行。

敦煌藏经洞的于阗语材料几乎都集中在于阗与其东方邻国的关系上:敦煌、回鹘汗国、唐朝以及后来的中原王朝。但西方发生的变化却彻底改变了于阗。

840年黠戛斯攻破回鹘导致回鹘一部分人口西迁,从蒙古来到西州和甘州,建立了两个小的回鹘汗国。840年之后又形成了一个新的部落联盟,当时的材料称他们为“汗”或者“可汗”,今天学者们称其为喀喇汗,以便与其他突厥民族相区别。其领袖萨图克·布格拉汗在955年之前皈依了伊斯兰教,他的儿子继承了他的遗志继续征战,并不断努力使突厥各民族皈依伊斯兰教。穆斯林史料中记载,960年有“二十万帐突厥人”皈依了伊斯兰教。83史料中并没有明说是哪一支或是哪里的突厥人,但现代学者认为此处指的是以和田以西500公里的喀什噶尔为中心的喀喇汗突厥人。喀喇汗突厥人皈依之后便命令其军队摧毁包括佛教寺庙在内的所有非穆斯林宗教建筑。

喀喇汗国处于伊斯兰世界的东极,远离阿拔斯帝国的首都巴格达,汗国统治者可能是为了倚靠伊斯兰教的强大势力才皈依的。同时代的哈扎尔、基辅罗斯、匈牙利等国都曾在中古世界的主要宗教犹太教、基督教*5、伊斯兰教之中权衡挑选。喀喇汗国皈依伊斯兰的过程与之类似。84

于阗一开始在970年打败了喀喇汗国的军队并控制了喀什噶尔。李圣天之子、于阗王尉迟输罗(967—977年在位)给敦煌统治者,也就是他的舅舅发了一封信(见252页)。

信中解释了于阗国给敦煌和中原的进贡为什么迟了。于阗王为他在喀什得到的“各种好东西、妻子和儿子、大象、纯种马及其他”感到欣喜若狂,不过也有一些抱怨:“占领外国土地并维持统治非常困难。我们是外来人,没法完全控制。”然后他继续讲自己遇到的困难:“钱、粮食、牲口、人口、军队都增加了,不过有好多冲突,还有流血事件。”尽管于阗赢了,但喀喇汗国的军队就在喀什噶尔城外,胜利并不彻底。

信的末尾是于阗王给他舅舅的礼单,都是于阗常送的礼:三团玉(分别给出了重量)、一副皮甲、一些工具和器皿。他从喀喇汗国那里得来的东西中挑了一个带银匣的杯子和一个有盖的钢制工具。85拿下喀什噶尔对于于阗来说是一次重大胜利。汉语史料记载于阗王写信申请要进贡一只从喀什噶尔得来的“舞象”,中国政府欣然应允。86

970年之后,于阗与喀喇汗国继续对抗,不过史料中没有关于战争进程的详细记载。我们只知道喀喇汗国的领袖优素福·卡迪尔汗在1006年大举西征。因此,学者们认为在1006年之前不久他已成功征服了于阗。87麻赫穆德·喀什噶里(1102年卒)为于阗的征服写过一首著名的诗歌:

我们像洪水一样冲向他们,

我们在他们的城市中游走,

我们拆毁偶像之庙,

我们在佛头上大便!88

惊恐向东传播。虽然敦煌藏经洞中并没有于阗陷落的记载,但北京大学历史系荣新江教授推测,于阗佛教寺院被毁的消息传到敦煌可能导致了藏经洞的封闭。这也使大量于阗语材料被封存。89

一夜之间于阗就不再是佛教国度了,但与之相关的历史记载却少得可怜。我们知道于阗陷落之后不久辽朝皇帝向敦煌统治者赠送了马匹和“美玉”,而后者只可能来自被消灭的于阗。90再次提到于阗的是汉语史料,其中记载了一个来自喀喇汗国治下于阗的进贡使团,年代为1009年。91

史料都在讲帝王将相,对于伊斯兰教对喀喇汗国新臣民的冲击很少涉及。一个例外是“1911年在叶尔羌城外花园的一棵树下发现的”一些阿拉伯语、回鹘语文书。叶尔羌位于于阗以西160公里。这组材料与其他在这一地区发现的文书一样被交给英国领事马继业保管,其中包括三件回鹘语契约,十二件阿拉伯语文书,其中五件以回鹘字母写成,年代为1080年到1135年,大概在喀喇汗国征服之后一百年,正是从回鹘字母到阿拉伯字母的过渡期。

所有的契约都是土地买卖。三件法律判决涉及监护人任命、遗产分割和土地归属。喀喇汗国至少在1100年的叶尔羌已经推行基本的伊斯兰教法。法律官员可以起草简单的阿拉伯语法律文书,再为控辩双方及证人将其译为回鹘语,这些人中有些用阿拉伯文签名,有些用回鹘文签名。92三件阿拉伯语文书中明确说该文书被翻译成涉事人员听得懂的语言念给他们听了。至少可以说,喀喇汗国的法律官员熟悉伊斯兰教法,但国家皈依伊斯兰教对于普通人有什么影响依旧不是很清楚。93

喀喇汗国皈依了伊斯兰教,但其他的西域绿洲国家并未皈依。库车和吐鲁番的回鹘统治者在不同时期分别支持过摩尼教和佛教。控制甘州、敦煌的西夏以及和田以东的丝路南道都信奉佛教。94新疆这种三部分的划分一直持续至12世纪,此时新疆名义上属于西辽。这时东方基督教会在全疆影响力上升,特别是在蒙古的克烈部和乃蛮部之中。95

1211年,乃蛮部的屈出律夺取西辽。屈出律本来是景教徒,后改宗佛教并大肆迫害穆斯林。他攻打喀什噶尔与和田,并强迫两地居民放弃伊斯兰教改宗基督教或者佛教。但屈出律是这一地区最后一个取缔伊斯兰教的统治者。成吉思汗于1206年统一蒙古各部之后开始了一系列令世人震惊的征服。1218年,成吉思汗击败屈出律并废除了他的宗教政策。96

1227年成吉思汗去世,但蒙古征服仍在继续。1241年,蒙古人已经征服了欧亚大陆大部,建立起了世界历史中疆域最大的帝国。蒙古人一直执行宗教宽容政策,支持所有宗教的同时,优待自己的萨满传统。蒙古统一的时期有时被称做蒙古式的和平,在世界历史上第一次可以从欧洲一直走到蒙古帝国东端的中国。很多人都走过这条路,有些人还留下了记载。大多数人从克里米亚半岛出发,穿越如浩瀚大洋一般绵延不断的欧亚大草原一路到达蒙古,并不走绕行塔克拉玛干的传统丝路。

马可·波罗却是个例外。他说他取道途经和田的丝路南道,但没人知道他为什么没有走草原之路。1271年,十七岁的马可·波罗随两个叔叔离开威尼斯。蒙古帝国刚于十年前分裂为四部。每部都由成吉思汗一个儿子的家族统治。察合台汗国东起吐鲁番西至布哈拉,今天的新疆正处于其疆域之内。马可·波罗随叔叔前往中国的路上经过了察合台汗国治下的叶尔羌与和田:

鸭儿看[即叶尔羌]乃是一州,广五日程。军民遵守摩诃末[即穆罕默德]教法,然亦有聂斯脱里派同雅各派之基督教徒。并属大汗之侄,即前此所言之同一君主*6是已。居民百物丰饶,然无足言者,所以置之,请言别一名忽炭[即和田]之州。

忽炭一州处东方及东北方之间,广八日程。臣属大汗,居民崇拜摩诃末。境内有环以墙垣之城村不少。然最名贵者是忽炭城,国之都也,姑其国亦名忽炭。百物丰饶,产棉甚富,居民植有葡萄园及林园,而不尚武。97

对叶尔羌与和田的描述是典型的马可·波罗风格。千篇一律、缺乏令人信服的细节,读上去很不像是真正到过那里的人写出来的。马可·波罗还提到了一个叫做培姆(Pem**2)的地方,这个地方的具体所指还有待研究。他对这里的描述基本跟和田一样,只是多了一条关于玉石的重要信息:

培姆州,广五日程,处东方及东北方之间。居民崇拜摩诃末,臣属大汗。境内有环以墙垣之城村不少。最名贵者是培姆城,国之都也,有河流经城下。河中产碧玉(jasper)及玉髓(chalcedony)甚丰。*7百物不缺,棉甚多。居民行商贸产业。

乍一看肯定觉得马可·波罗讲得不对,因为他对培姆的描述跟和田没什么两样。但这个培姆有可能是媲摩,即和田和尼雅之间的克里亚绿洲。98马可·波罗继续描述培姆:

以下习俗于此甚为普遍。若丈夫撇下妻子远行二十天以上,自丈夫离开之日起,该女子便可另觅一夫。**3

历史学家对于马可·波罗记载的真实性已经争论了好几个世纪。一般说来,蒙古学家基于马可·波罗了解元朝宫廷政治的内情而一再强调其可靠性。而研究中国史的学者也许因为有很多别的材料,在这个问题上则有更多保留。99大家都同意,中世纪的游记经常有对作者没去过的地方的描述,比如和田和Pem。那时的读者并不期盼马可·波罗去过他提到的所有地方。

像马可·波罗和他叔叔们那样的商人对于蒙古人来说至关重要,因为这些生意人知道如何兑换大量的金银以及战利品,而且能想出办法把这些财物换成纺织品等蒙古人真正需要的东西。蒙古人与商人们合作,借给他们大量银子用于釆购。这些商人绝大多数是中亚的穆斯林,也有叙利亚人、亚美尼亚人和犹太人。马可·波罗和他的几个叔叔应该就是在跟蒙古人进行这类合作。100这种合作关系在之前的中国朝代中从未出现过。

进入十四世纪四大汗国逐渐独立,蒙古帝国开始瓦解。中国元朝皇帝没有皈依伊斯兰教,不过包括察合台汗国在内的另外三个汗国的统治者都皈依了。十四世纪三十年代,察合台汗国的第一位穆斯林统治者上台,并鼓励自己的士兵们改宗。其臣民中已经有不少穆斯林,他的政策则进一步增加了穆斯林的人数。101帖木儿(1370—1405年在位)也是一名穆斯林,伊斯兰在中亚的影响在他执政期间增加了许多。十四世纪末,察合台一系的后人控制着新疆大部。与此同时,汉人建立的明朝把蒙古人从中原赶回了蒙古老家。之后的几个世纪中,新疆各绿洲一直向明朝进贡。根据使节的记录,迟至1400年佛教在吐鲁番依然昌盛。102

鄂本笃(Bento de Goes)是一名耶稣会士,出生于亚速尔群岛。1602年,他蓄须留发化装成波斯商人从印度一路来到中国。103他的化名是阿卜杜拉·以赛(Abdullah Isai)。阿卜杜拉是阿拉伯语,意思是“神的奴仆”,以赛是阿拉伯语名字尔撒(即耶稣)的西班牙语形式。他在第一站喀布尔就遇到了和田王的母亲(也是叶尔羌王的妹妹),她之前被抢了正需要钱。鄂本笃卖了些货免息借了她六百块金子。她答应用和田玉来偿还。翻越帕米尔去叶尔羌的一路充满危险,鄂本笃五百人的商队雇了四百名保镖同行。

鄂本笃安全到达叶尔羌之后,继续前往和田,并在那儿拿到了欠他的玉。然后他在叶尔羌等去北京的商队等了整整一年。组织商队很难。这一次,中国人要求商队中只能有72名商人。叶尔羌的统治者拍卖商队首领的位子,出价最高者付了两百袋麝香。另外71个席位的价格则要低一些。席位售罄之后,商队终于在1604年秋天沿塔克拉玛干北路出发了。

鄂本笃和两名同伴离开商队去了吐鲁番、哈密和嘉峪关,得到进入中国的许可之后于1605年的圣诞节抵达肃州(今甘肃酒泉)。他在那儿给1601年起就待在北京的利玛窦写了一封信。利玛窦随即派了一名教徒来找他。此人到了之后证实了鄂本笃的猜测:之前旅行家所说的契丹(Cathay)就是中国。两人见面十一天之后,鄂本笃便去世了,时值1607年。

鄂本笃的旅伴瓜分了他的财产并撕毁了他的日记,只有一小部分被其他耶稣会士抢救下来寄给了利玛窦,其内容是保留至今最详细的关于朝贡贸易的记录。很少有商队从中亚走到中国,少数的几支都装出要给明朝皇帝进贡的样子。当时的商队追求人多势众。

十七、八世纪进入新疆的商队很少,也很少有人离开那里。一些新疆、甘肃的穆斯林常常为了向苏非大师学习前往中东,有些人还去麦加完成了朝觐。十七世纪,一位来自帕米尔以西的苏非行者进入南疆和甘肃传教并取得巨大成功。他的生于哈密的儿子阿帕克和卓继续传教并变得极为有名。到了十八世纪,他的后人进入也门的纳克什班迪教团学习,回来之后变得异常有影响。因为很少有穆斯林有机会去新疆之外学习,他们说话很有权威。104随着时间的推移,这些苏非行者的后人成为了统治和田和叶尔羌的和卓,并在那里推行伊斯兰教法。他们的臣民在清真寺里礼拜并戒食猪肉。在其影响下,新疆全面伊斯兰化了。

1759年清朝军队打败了他们最后的对手并控制了西域。105后来清政府建立新疆省,意为“新的疆域”。满人官员把权力委派给当地头人,并用阿拉伯字母把皇帝敕令翻译成维吾尔语。新疆人与内地人遵从的法律有所不同。满人要求汉人剃发蓄辫,但是新疆的穆斯林则被允许保留自己的发型。只有高等级的穆斯林才能向官府申请蓄辫,并将其看做成功的标志。106

清朝统治时期经济有所改善。清朝和唐朝一样,向新疆注入大量供给军队的现金和纺织品,商贸往来再次被激活,商人们开始愿意担风险进行更长线的贸易。1864年爆发同治新疆回变,清朝失去了对新疆的控制。1865年,阿古柏控制了这一地区。俄国和英国都感到有机可乘,分别向阿古柏政权派遣了贸易使团,两国使团的报告都非常乐观。英俄两国的官员都认为,尽管市场上出售的绝大部分商品是本地生产的,纺织品和茶叶(已不再从中国进口)等外国商品在这里有巨大的市场潜力。1877年阿古柏死去,清朝重获控制权。107

二十世纪初,斯坦因和其他外国人带着清朝颁发的护照进入新疆。他们遇到了很多中国官员,其中一些主动为他们的发掘提供便利,并帮忙把文物运出国外。

相比今天新疆的其他城市,可以感到和田的汉化程度很低。人口中百分之九十八是维族。和田几乎所有出租司机和导游的母语是维语,这种语言在九、十世纪被引入这一地区,完全代替了于阗语。

时至今日,喀喇汗国征服的记忆在新疆依旧鲜活,穆斯林们仍去麻扎朝拜。朝拜者在麻扎朗读《古兰经》、上供并举行仪式。他们为孩子的健康、病人的康复或者家族成员的幸福祈祷。最大的、最多人去的麻扎之一是最先皈依伊斯兰教的喀喇汗国统治者萨图克·布格拉汗的墓。该墓位于距喀什不到一个小时车程的阿图什。108(见彩图16A)另一处重要的麻扎是英吉沙的乌尔德麻扎,此处被认为是布格拉汗之孙的墓,109但更有可能是一位苏非行者在十六世纪建造的。110

无法朝觐的人有时耗时大半年按固定顺序拜访当地的麻扎。最有名的两个麻扎群在和田和喀什,这里的麻扎属于词典编纂家麻赫穆德·喀什噶里、新疆和卓家族及其女眷。参加这些活动的人有时把和田称做“圣地”,这倒是个很合适的名字,因为和田很早就接受了伊斯兰教。

马修·安德鲁斯、熊本裕、施杰我、尼古拉斯·辛姆斯-威廉姆斯、厄修拉·辛姆斯-威廉姆斯、文欣、吉田丰、张湛都非常耐心地解答了笔者的疑问并提供了未发表的材料。

*1 毗沙门天王。

*2 朱士行(203—282年),又称朱子行、朱士衡,法号八戒,颍川人,三国时期魏国僧人,汉地最早的西行求法僧,一说是《西游记》猪八戒的原型。

*3位于今民丰县安迪尔牧场境内的安迪尔老河床上。

*4 指帕米尔地区的东伊朗语诸语言,比如新疆塔什库尔干地区塔吉克族的色勒库尔语、阿富汗瓦罕走廊一带使用的瓦罕语等等。

*5 基督教有拜占庭东正教和罗马天主教两个选择。

*6 指海都(Kaidu,1234—1301年),窝阔台汗之孙,合失之子,窝阔台汗国的实际创立者。

*7 冯译底本此处有阙文,其译文到此为止。

**1 现在路修好了,可以一直开车到遗址跟前。

**2 此地冯本作Pein,译为培因,误。

**3 这一段亦不见于冯本。

1 和田历史概况见Hiroshi Kumamoto,“Khotan ii.History in the Pre-Islamic Period”,in Encyclop*dia Iranica,Online Edition,April 20,2009,网址:http://www.iranicaonline.org/articles/khotan-i-pre-islamic-history;Corpus Inscriptionum Iranicarum,part 2,Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and Central Asia,vol.5,Saka Texts,section 6,Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library,by Prods Oktor Skj*rv*(London:British Library,2002)。下文按照学界习惯称此书为Catalogue。

2 Huili,Biography of the Tripitaka Master,164;《大唐慈恩寺三藏法师传》,《大正新修大藏经》卷50,2053号,251a。

3 笔者关于山普拉遗址的讨论基于Abegg基金会于瑞士出版的一本书,其中包含大量中文史料的译文以及中文出版物中的所有早期遗址报告的综述:Dominik Keller and Regula Schorta,eds.,Fabulous Creatures from the Desert Sands:Central Asian Woolen Textiles from the Second Century BC to the Second Century AD(Riggisberg,Switzerland:Abegg-Stiftung,2001);鞍毯,见37页图39,下文中提到的刀形坑的示意图,见50页图48。

4 Stein,Innermost Asia,1:127;3:1022,1023,1027.

5 Angela Sheng,私下交流,2010年6月28日。

6 Elfriede Regina Knauer,The Camel's Load in Life and Death:Iconography and Ideology of Chinese Pottery Figurines from Han to Tang and Their Relevance to Trade along the Silk Routes(Zurich:Akanthus,1998),110.毯子总长2.3米,宽48厘米。

7 余太山:《西域传》,94—95页;《汉书》卷96上,3881页;Hulsewé,China in Central Asia,96-97。

8 Helen Wang遵从Joe Cribb的意见,将汉佉二体钱的年代定在公元一、二世纪,见氏著Money on the Silk Road,37-38。Hiroshi Kumamoto,“Textual Sources for Buddhism in Khotan”,in Collection of Essays 1993:Buddhism across Boundaries;Chinese Buddhism and the Western Regions(Taibei:Foguangshan Foundation for Buddhist and Culture Education,1999),345-360。熊本裕主义到于阗王名与中文史料并不对应,并将前者年代定在公元二世纪及三世纪初,比Helen Wang给出的年代略晚。

9 《出三藏记集》,97a-b;Kumamoto,“Textual Sources for Buddhism in Khotan”,345-360,esp.347-348.

10 对该遗址的描述基于Stein,Ancient Khotan,2:482—506页,以及图版40。

11 Rhie,Early Buddhist Art,276-322.关于临近的克里雅遗址的讨论见Debaine-Francfort and Idriss,Keriya,mémoires d'un fleuve,82-107。

12 法显:《法显传》,857页b-c;Legge,Record of Buddhistic Kingdoms,16-20。

13 Aurel Stein,Sand-buried Ruins of Khotan:Personal Narrative of a Journey of Archaeological and Geographical Exploration in Chinese Turkestan(London:T.F.Unwin,1903;repr.,Rye Brook,NY:E1ibron Classics,2005),202.

14 Madhuvanti Ghose,“Terracottas of Yotkan”,in Whitfield and Ursula Sims-Williams,Silk Road.139-141.

15 Burrow,Kharosthī Documents,661号;斯坦因编号为E.vi.ii.1.见Stein,Serindia,1:276。照片及简短讨论见Ursula Sims-Williams,“Khotan in the Third to Fourth Centuries”,in Whitfield and Ursula Sims-Williams,Silk Road,138。另见Thomas Burrow,“The Dialectical Position of the Niya Prakrit”,Bulletin of the School of Oriental Studies 8,no.2-3(1936):419-435,特别是430—435页。该文书可能的一件更古老文书的抄本,见Peter S.Noble,“A Kharosthī Inscription from Endere”,Bulletin of the School of Oriental Studies 6,no.2(1931):445-455。

16 Skj*rv*,Catalogue,xxxviii-xl.

17 Ursula Sims-Williams,“Hoernle,Augustus Frederic Rudolf”,Encyclop*dia Iranica,Online Edition,December 15,2004,网址:http://www.iranicaonline.org/articles/hoernle-augustus-frederic-rudolf.

18 A.F.Rudolf Hoernle,“A Report on the British Collection of Antiquities from Central Asia,Part 1”,Journal of the Asiatic Society of Bengal 70,no.1(1898):32-33;Ronald E.Emmerick,A Guide to the Literature of Khotan,2d ed.(Tokyo:International Institute for Buddhist Studies,1992),6页注19。

19 Skj*rv*,Catalogue,lxx-lxxi.

20 R.E.Emmerick,ed.and trans.,The Book of Zambasta:A Khotanese Poem on Buddhism(New York:Oxford University Pres,1968),163页(对Ysarkula的命令)、9页(作者自述)、283页(女人的花招)、285页(关于女人一章的结尾)、19页(众神的宫殿)。

21 道世的《法苑珠林》是一部编纂于668年的佛教百科全书,其中有关于女居士的部分。《大正新修大藏经》卷53,2122号,443页c-447页a。篠原亨一,私下交流,2010年6月25日。

22 H.W.Bailey,“Khotanese Saka Literature”,in The Cambridge History of Iran,vol.3,The Seleucid,Parthian and Sasanian Periods,ed.Ehsan Yarshater,part 2(New York:Cambridge University Press,1983),1234-1235.

23 Skj*rv*,Catalogue,lxxiii;Emmerick,Guide,4-5;Emmerick,Book of Zambasta,xiv-xix.

24 Mauro Maggi,“The Manuscript T III S 16:Its Importance for the History of Khotanese Literature”,in Turfan Revisited:The First Century of Research in the Arts and Cultures of the Silk Road,ed.Desmond Durkin-Meisterernst et al.(Berlin:Reimer Verlag,2004),184-190,547;关于最古手稿的断代见184页。

25 英语中关于这段混乱历史的最好叙述是Kumamoto的“Khotan”。

26 Hedin,My Life As an Explorer,188.在他早期的书中,赫定称此遗址为“塔克拉玛干古城”。之后他采用了丹丹乌里克一名。Stein,Ancient Khatan,1:236.

27 Stein,Ancient Khotan,1:240.

28 Stein,Ancient Khotan,1:241.

29 Christoph Baumer,Southern Silk Road:In the Footsteps of Sir Aurel Stein and Sven Hedin(Bangkok:Orchid Books,2000),76-90.

30 Rong Xinjiang and Wen Xin,“Newly Discovered Chinese-Khotanese Bilingual Tallies”,Journal of Inner Asian Art and Archaeology3(2008):99-111,209-215.中文版见《敦煌吐鲁番研究》第11卷(2008),45—69页,这期有一个“新获和田文献研究”专栏。

31 Rong and Wen,“Bilingual Tallies,”100,2号简。

32 吉田丰对于阗作物的汉语和于阗语名字做出了最新翻译,见Yoshida Yutaka,“On the Taxation System of Pre-Islamic Khotan”,Acta Asiatica 94(2008):95-126,特别是118页。这是他重要日语著作的英语缩写本,见氏著《コーン出土8-9世纪のコータン语世俗文书に関する觉之书き》(神戸:神戸市外国语大学外国学研究所,2006)。

33 Yoshida,“On the Taxation System”,104页注19。

34 P.Oktor Skj*rv*,“Legal Documents Concerning Ownership and Sale from Eighth Century Khotan”,待发表论文。关于这些文书的断代,见Prods Oktor Skj*rv*,“The End of Eighth-Century Khotan in its Texts”,Journal of Inner Asian Art and Archaeology 3(2008):119-138,特别是129—131页。一个表格概括了这些文书,非常有用,见表44,“Contracts”,in Helen Wang,Money on the Silk Road,1OO。

35 0r.9268A;译文见Skj*rv*,“Legal Documents”,61页,63页。

36 Or.9268B;译文见Skj*rv*,“Legal Documents”,65—66页。

37 Helen Wang,Money on the Silk Road,95-106,特别是表46,“Payments Made Part in Coin Part in Textiles”,101。吉田丰认为770—790年间流通的钱币很少,这是一号文书群和二号文书群的年代,见氏著:“On the Taxation System”,117页注43。

38 Hoernle,“Report on the British Collection”,16;Helen Wang,Money on the Silk Road,103.

39 丹丹乌里克的三号文书群年代为798年。其中有些文书由官职为tsīsī spāta(比单纯的spāta级别高)、名为Sudārrjām的官员签署。他用汉字“副”作为签名。见Yoshida,“On the Taxation System”,97—100页。

40 这一时期的年代还未完全确定。见Yoshida Yutaka,“The Karabalgasun Inscription and the Khotanese documents”,in Literarische Stoffe und ihre Gestaltung in mitteliranischer Zeit,ed.Desmond Durkin-Meisterernst,Christiane Reck,and Dieter Weber(Wiesbaden,Germany:Dr.Ludwig Reichert Verlag,2009),349-362,年表见361页;Skj*rv*,“End of Eighth-Century Khotan”,119-144;Guangda Zhang and Xinjiang Rong,“On the Dating of the Khotanese Documents from the Area of Khotan”,Jonrnal of Inner Asian Art and Archaeology 3(2008):149-156;森安孝夫:《吐蕃の中央アジア進出》,《金沢大学文学部論集史学科篇》4(1984),pp.1-85。

41 Yoshida,“On the Taxation System”,100,117.

42 此处笔者遵从吉田丰的意见。他持这种意见的理由见“Karabalsagun Inscription”,353—354页。

43 Yoshida,“On the Taxation System”,112—113页注35。

44 Takeuchi,Old Tibetan Contracts,118-119.

45 Yoshida,“On the Taxation System”,114.

46 Stein,Ancient Khotan,1:282,307-308.

47 Ursula Sims-Williams,“Hoernle”.

48 Economic History Association:“Measuring Worth:Five Ways to Compute the Relative Value of a UK Pound Amount,1830 to Present”,使用零售价格索引计算。网址:http://www.measuringworth.com/ukcompare

49 D.S.Margoliouth,“An Early Jud*o-Persian Document from Khotan,in the Stein Collection,with Other Early Persian Documents”,Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland(October 1903):735-760,特别见735—740页。斯坦因在文中说明了发现时的情形。Bo Utas发表了最精确的译文,见氏著“The Jewish-Persian Fragment from Dandān-Uiliq”,Orientalia Suecana 17(1968):123-136。

50 W.J.Fischel and G.Lazard,“Judaeo-persian”,Encyclopaedia of Islam Three,ed.Marc Gaborieu,vol.4(Leiden,The Netherlands:Brill,2010),308-313.网址(登录后可见):http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0400

51 张湛、时光:《一件新发现犹太波斯语信札的断代与释读》,《敦煌吐鲁番研究》第11卷(2008),71—99页。感谢张湛为笔者提供未发表的英语译文。

52 Skj*rv*,“End of Eighth-Century Khotan”,119.

53 P.Oktor Skj*rv*估计藏经洞中有2000件以上于阗语文书。2003年8月29日电子邮件。

54 Dalton,Davis,and van Schaik,“Beyond Anonymity”.

55 S2736、S1000、S5212a1、Or.8212.162、P2927;Skj*rv*,Catalogue,35-36,44-45;高田时雄:《敦煌资料による中国语史の研究》(东京:創文社,1988),199—227页。

56 P5538;H.W.Bailey,“Hvatanica III”,Bulletin of the School of Oriental Studies 9,no.3(1938):521-543;修订过的译文来自Skj*rv*,未刊稿。

57 P4640;张广达、荣新江:《于阗史从考》(上海:上海书店出版社,1993),112页。

58 H.W.Bailey,“Altun Khan”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies 30(1967):98.

59 Rolf A.Stein,“‘Saint et divin,’Un titre tibétain et chinois des rois tibétains”,Journal Asiatique 209(1981):231-275,特别见240-241页。

60 张广达、荣新江:《于阗史从考》,110页。

61 Valerie Hansen,“The Tribute Trade with Khotan in Light of Materials Found in the Dunhuang Library Cave”,Bulletin of the Asia Institute 19(2005):37-46.

62 有一个使团表格非常有用,见Hiroshi Kumamoto,“Khotanese Official Documents in the Tenth Century A.D.”(Ph.D.diss.,University of Pennsylvania,1982),63-65。

63 《宋会要辑稿·蕃夷七》(北平:国立北平图书馆,1936),1页b。原文为李圣文,可能是李圣天之误。

64 Hansen在“Tribute Trade”42页注5中给出了七王子文书及其译文的全部参考文献。学者们对于文书年代是890—900年还是966年有不同意见。

65 他们带了600斤,每斤重600克。见“Table of Equivalent Measures”,in Hansen,Negotiating Daily Life,xiii。

66 Kumamoto,“Khotanese Official Documents”,211-213.

67 P2786;译文见Kumamoto,“Khotanese Official Documents”,122页,讨论见197页。

68 P2958;译文见Bailey,“Altun Khan”,96页。Hamilton为993年那封信提出了一个可能的日期,见氏著“Le pays des Tchong-yun,Cungul,ou Cumuda au Xe siècle”,Journal Asiatique 265,nos.3-4(1977):351-379,特别是368页。

69 张广达、荣新江:《于阗史从考》,18页。

70 P2958;译文见Bailey,“Altun Khan”,97.

71 Prods Oktor Skj*rv*,“Perils of Princes and Ambassadors in Tenth-Century Khotan”,未发表论文。

72 IOL Khot S.13/Ch.00269.109-20;译文见Skj*rv*,Catalogue,514。

73 Khot.S.13/Ch.00269;译文见Skj*rv*,Catalogue,512。

74 Kumamoto,“Khotanese Official Documents”,218.

75 Kumamoto,“Khotanese Official Documents”,225.

76 0r.8212.162.125-b5;译文见Kumamoto,“Khotanese Official Documents”。

77 P2786;译文见Kumamoto,“Khotanese Official Documents”,120。

78 IOL Khot.S.13/CH.00269;译文见Skj*rv*,Catalogue,511。

79 P2958;译文见Bailey,“Altun Khan”,98。

80 P2024;译文见Kumamoto Hiroshi,“Miscellaneous Khotanese Documents from the Pelliot Collection”,Tokyo University Linguistics Papers(TULIP)14(1995):229-257。P2024译文见231—235页,相关讨论见235—238页。

81 Kumamoto,“Miscellaneous Khotanese Documents”,230-231.

82 Kumamoto,“Khotanese Official Documents”,119,150,182.

83 Peter B.Golden,“The Karakhanids and Early Islam”,in The Cambridge History of Early Inner Asia,ed.Denis Sinor(New York:Cambridge University Press,1990),354.

84 Andreas Kaplony,“The Conversion of the Turks of Central Asia to Islam as Seen by Arabic and Persian Geography:A Comparative Perspective”,in Islamisation de l'Asie Centrale:Processus locaux d'acculturation du VIIe au XIe siècle,ed.Etienne de la Vaisière(Paris:Association pour l'Avancement des Etudes Iraniennes,2008),319-338.

85 H.W.Bailey,“Srī Visa'Sura and the Ta-uang”,Asia Major,n.s.,11(1964):1-26,P5538的译文见17—20页。

86 《宋会要辑稿·蕃夷七》,3页b;Kumamoto,“Khotanese Official Documents”,64。

87 William Samolin,East Turkistan to the Twelfth Century:A Brief Political Survey(The Hague:Mouton,1964),81.

88 Mahmūd al-Kāsgarī,Compendium of the Turkic Languages,ed.and trans.Robert Dankoff and James Kelly,vol.1(Duxbury,MA:Tekin,1982),270.

89 《辽史》(北京:中华书局,1974)卷14,162页。

90 《辽史》卷14,162页。

91 《宋会要辑稿·蕃夷七》,17b-18a;Kumamoto,“Khotanese official Documents”,64-65。

92 Cl.Huart,“Trois actes notariés arabes de Yarkend”,Journal Asiatique 4(1914):607-627;Marcel Erdal,“The Turkish Yarkand Documents”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47(1984):261;Monika Gronke,“The Arabic Yārkand Documents”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies 49(1986):454-507.

93 Jürgen Paul,“Nouvelles pistes pour la recherché sur l'histoire de l'Asie centrale à l'époque karakhanide(Xe-début XIIIe siècle)”,in“Etudes karakhanides”,ed.Vincent Fourniau,special issue,Cahiers d'Asie Centrale 9(2001):13-34,特别是33页注64。

94 见O.Pritsak,“Von den Karluk zu den Karachaniden”,Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 101(1951):270—300页,地图2。

95 对公元1000年至今的新疆历史最好的介绍是James A.Millward,Eurasian Crossroads:A History of Xinjiang(New York:Columbia University Press,2007)。

96 W.Barthold,Turkestan Down to the Mongol Invasion,3d ed.,trans.T.Minorsky(London:Luzac,1968),401-403;René Grousset,The Empire of the Steppes:A History of Central Asia,trans.Naomi Walford(New Brunswick,NJ:Rutgers University Press,1970),233-236.

97 Marco Polo,The Travels of Marco Polo,trans.Ronald Latham(New York:Penguin Books,1958),82-83.为了前后一致译文略有改动。(译文来自马可·波罗著,冯承钧译:《马可波罗行纪》[上海:上海书店出版社,2006],82—86页。——译者注)

98 Ursula Sims-Williams,“Khotan in the Third to Fourth Centuries”,138.

99 Frances Wood,Did Marco Polo Go to China?(London:Secker&Warburg,1995);Igor de Rachewiltz,“Marco Polo Went to China”Zentralasiatische Studien 27(1997):34-92.

100 Thomas Allsen,“Mongolian Princes and Their Merchant Partners,1200-1600”,Asia Major,3d ser.,3(1989):83-126;Elizabeth Endicott-West,“Merchant Associations in Yüan China:The Ortoγ”,Asia Major,3d ser.,3(1989):127-154.

101 Michal Biran,“The Chaghadaids and Islam:The Conversion of Tarmashirin Khan(1331-1334)”,Journal of the American Oriental Society 122(2002):742-752.

102 Morris Rossabi,“Ming China and Turfan,1406-1517”,Central Asiatic Journal 16(1972):206-225.

103 L.Carrington Goodrich,“Goes,Bento de”,in Dictionary of Ming Biography,1368-1644,ed.L.Carrington Goodrich(New York:Columbia University Press,1976),472-474.

104 Jonathan N.Lipman,Familiar Strangers:A History of Muslims in Northwest China(Seattle:University of Washington Press,1997),58-102.

105 Perdue,China Marches West.

106 James A.Millward,Beyond the Pass:Economy,Ethnicity,and Empire in Qing Central Asia,1759-1864(Stanford,CA:Stanford University Press,1998),204-205.

107 Kim,Holy War in China;A.A.Kuropatkin,Kashgaria:Eastern or Chinese Turkistan,trans.Walter E.Gowan(Calcutta:Thacker,Spink,1882).

108 Hamadi Masami,“Le mausolée de Satuq Bughra Khan à Artush”,Journal of the History of Sufism,3(2001):63-87.

109 Rahila Dawut,“Shrine Pilgrimage among the Uighurs”,Silk Road 6,no.2(2009):56-67.网址:http://www.silk-road.com/newsletter/vol6num2/srjournal_v6n2.pdf

110 Joseph Fletcher,“Les voies(turuq)soufies en Chine”,in Les Ordres mystiques dans l'Islam,ed.Alexandre Popovic and Gilles Veinstein(Paris:EHESS,1986)13-26,特别是23页。

丝绸之路新史/芮乐伟 韩森.北京—:北京联合出版公司,2015年;