丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

第五章 长安 丝路终点的国际都会

作者:芮乐伟 韩森

今天的西安比中国其他任何地方都更富考古学上的魅力。著名的兵马俑距市区仅有一小时车程。丝绸之路也在城中留下了很多痕迹。今天城中居住着很多少数民族,在唐朝称长安时也同样多元化。对页高雅的仕女俑即产自长安,人物服装结合了唐与粟特两种元素。长安非常大,直到最近十年西安才扩建得超出了其唐代边界。西安人口超过一千万,无疑是中国西北最大的城市。

西安人祝酒时经常提醒来客,此地曾经是十朝古都。其中七朝寿命短暂,疆域有限,另外三朝则实现了大一统:西汉(公元前202—公元9年)、隋朝(581—618年)、唐朝(618—907年)。长安既是政治中心,也是丝路西行的出发点。玄奘便是这些西行者中的一员。出发前,玄奘造访了住着很多粟特人的西市。相比于中国其他地方,在这里他能够得到最好的建议。

这座内陆城市也是由海路西行之人的起点。这些航海者先由陆路(当时黄河不能通航)到达长江上的港口或直接到达海边,再乘船沿着公元1500年之前世界上最繁忙的航线航行,从中国沿海可抵达东南亚、印度、阿拉伯世界以及东非海岸。1

公元后的第一个千年是丝绸之路的鼎盛时期,在此期间各方来客经海路或陆路来到长安。从220年汉朝灭亡起,到589年隋朝一统中国为止,中国一直未曾统一。许多地方由游牧民族掌权的朝代统治。在北方,北魏(386—557年)的统治时间最长。北魏之后是北齐(550—577年)和北周(557—581年)。

今天的西安有很多过去的遗迹。中国法律规定,若工地挖出古物,必须通知考古部门。这样的事情在西安常有发生。考古学家每年都能发掘出几百座汉唐墓葬。2在西安北郊有一块北周高官用的墓地。关于陆路迁徙的最新证据来自最近发现的几座粟特墓葬。这些人在六世纪末七世纪初来到长安和其他中国北方城市。

两座粟特墓葬自其被发现伊始就引起了强烈关注,它们是2000年发掘的安伽墓和2004年发掘的史君墓。2005年秋,西安的考古学家还发掘了一位葬于长安的印度人的墓葬。据墓志,墓主名为李诞,婆罗门种,该词仅表示此人来自印度,并不一定是高种姓。3在宁夏固原、山西太原等地也发现了粟特墓葬。4

这些墓葬展示了来到中国的移民(主要是粟特人)是如何被改造和适应汉人文化习俗的。粟特地区的传统葬俗是将死者遗体曝露于外,之后再将骸骨放入纳骨器或建于地上的祆教墓室那吾斯中。西安出土的粟特墓葬则采用汉人的斜坡墓道洞式墓,其中通常还有一方中文墓志简要概括逝者生平。

这些墓葬也保留了鲜明的粟特元素。围屏石榻或者像小房子一样的石椁取代了汉式的棺材。在有些墓葬中,死者的遗骨被放置在围屏石榻上或石椁里,另外一些墓葬则不是这样。后者中特别值得注意的是安伽墓。5与纳骨器一样,石椁外部有雕饰。与此相对,围屏石榻只有面向内的部分有雕饰,好像一个“表里颠倒”的纳骨器。6与纳骨器不同,围屏石榻上刻有死者在世时的生活场景,传统粟特纳骨器上从来没有这样的画面。这些生活场景极为真实,明显参考了死者的生活经历,所描绘的可能是现世也可能是来世。

被评为2001年中国十大考古发现之一的安伽墓是唯一发掘前没被扰动过的粟特墓葬。绝大部分中国的墓葬都被盗墓贼打开过,有的还被打开过好几次。安伽墓8.1米长的斜坡墓道尽头是墓门。(见彩图15)门外是死者墓志。墓志采用典型的汉式形制,志文刻在低矮的方形基座上,上加墓志盖,基座与墓志盖均为石制。按汉式葬俗,安伽的遗骨应该放在棺床上的棺材里,但是死者遗骨却散在墓门周围的地上。没人说得出这是为什么,祆教或汉人的习俗都不允许这样的葬法。墓志周围的一切,包括墙壁,都有烟熏的痕迹,似乎有人曾经在此处生过火。7

据墓志,安伽祖上来自安国(今乌兹别克斯坦布哈拉),后迁至凉州(今甘肃武威)。此处是长安与敦煌之间的重镇,玄奘也曾在此停留。8安伽生于537年,其父为粟特人,其母可能为凉州的汉人。9墓志说其父曾任两官,其中一任所在地为四川。这不太可能,因为四川与武威相距甚远。这些官职更可能是由于其子安伽的成功而追封的。10安伽确实很成功。他先在同州(今陕西大荔,在西安以北)做萨宝,后来做到了萨宝可及的最高官阶。11

从北魏起,中原王朝开始授予粟特聚落的头人官职,并采用原本是外来语的“萨宝”一词命名此官。由此,萨宝被赋予了新的含义,即被汉人任命管理外国人聚落的官员。安伽从北周得到任命,该朝在579年62岁的安伽去世时依然统治着长安。安伽墓结合了汉与粟特的元素。墓门上方的画中有一个火坛,置于三头骆驼驮着的一张桌子上,这是粟特胜利之神的标志物。12

墓室长宽各3.6米,高3.3米,当中放有一张围屏石榻。工匠们先在围屏上刻出浅浮雕,再用红、黑、白三色颜料给人物、建筑和树木上色,最后以金色填充背景。共有12幅图,左边3幅,右边3幅,中间6幅。13正中间画着身材肥硕的安伽和一名女性(可能是他妻子)一起坐在一座汉式建筑中,面前有一座桥。中国发现的围屏石榻和石椁上几乎都绘有胡旋舞的场面,聚会时男女均可表演这种舞蹈。安伽的围屏石榻上绘有三幅胡旋舞的场景。(见彩图14)

安伽墓的围屏上几乎见不到任何商业活动。中央围屏中出现了驮着货物的骆驼,但整幅图更像是外交场合而不是商业活动。在同一块围屏上,安伽似乎在一位突厥酋长的帐篷中与之交谈。14如果骆驼驮着的确实是商品,那么这些商品其实是协商完成后与对方交换的礼物。这一做法与前几章所述由使节主导的贸易相吻合。特别值得注意的是撒马尔罕阿弗拉西阿卜宫殿遗址壁画中对使节及其礼物的描绘。

第二座粟特墓葬于2003年在安伽墓以东2.2公里处被发现。该墓与安伽墓类似,非常引人入胜。15死者的粟特名为Wirkak,源自粟特语“狼”。墓志中文部分记载,死者姓史,写名处空白,因而未知。与安伽墓一样,史君墓也是斜坡墓道洞式墓。与安伽墓的围屏石榻不同,史君墓中有一石椁,长2.5米,宽1.5米,高1.6米,外周四面均有浮雕。墓中填满了沙子,考古学家只找到了这具石椁以及石椁中碎裂的石椁顶。墓中未发现其他随葬品。

史君墓志发现于石椁门的上方,这位置很不寻常。更不寻常的是墓志左半为汉语,右半为粟特语。16两份墓志都叙述了史君一生的事迹,但并非同一文本的翻译。刻写墓志的书吏对这两种语言掌握得都不够。两份墓志都讲史君与其妻同于579年去世,育有三子,曾任凉州萨宝。粟特语墓志这样结尾:“此石墓(直译为“神屋”)由Vreshmanvandak、Zhematvandak、Protvantak[或Parotvandak]于合适的地点为其父母而造。”这说明“神屋”一词所指必为墓中房屋形状的棺椁。17

石椁有顶有底,正面有两扇门两扇窗。与安伽墓门上方画中类似的鸟人祭司在窗下生火。石椁上的很多母题都与安伽墓极为相似:宴会、狩猎、死者在帐中与另一民族的人交谈。有些画面则让人完全摸不着头脑,比如北侧左边洞中的苦行者是谁?老子?一个婆罗门?粟特人对于其他宗教系统的神灵持非常开放的态度,这些费解的画面可能永远也没有答案。

石椁的东侧描绘了死者灵魂走过审判之桥(Chinwad Bridge)的图景,十分引人注意。关于祆教中对于死者命运的信仰,粟特地区以及祆教中心伊朗的材料都不如这幅图具体丰富。

头戴王冠的飞马、有翅膀的乐师、头戴王冠饰以向后飞舞的飘带的人物(这是长久以来伊朗艺术中描绘帝王的经典方式),所有这些元素都表明,史君夫妇要上天堂了。通过与九世纪的祆教文书比对,能确定石椁上所刻图景中不同元素的具体含义。这也表明六世纪末中国境内的粟特人对于这些宗教文本非常熟悉。这一发现非常重要,因为截至目前,中国从未出土过任何祆教文书*1。18

安伽和史君都死于579年,此时正值北周末年,政治变动频繁。578年,北周皇帝安排太子与其手下一名将军的女儿结婚**1。581年,太子即位之后很快死去,留下一个小儿子作皇帝。最初,小皇帝的外祖父摄政,但在同一年他就篡得皇位建立了隋朝*2。之后的八年中,他的军队在全国征战,逐渐扩大领地,直到589年统一了全中国。

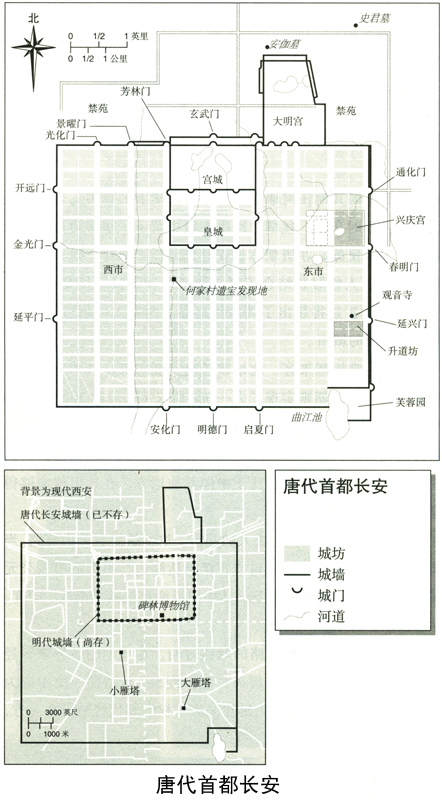

581年隋文帝定都长安,这是之前数个强大王朝的首都。他在北周首都的东南(也是汉代长安故址)规划并兴建了一座崭新的城市**2。隋文帝统治了近30年,于604年寿终正寝。其子隋炀帝即位后数征高丽,无功而返,国人伤亡很大。李渊起兵造反推翻了隋朝,于618年建立了唐朝。19除个别短暂的时期外,长安一直是唐朝的国都。

新城城墙高4.6米,东西长9.5公里,南北宽8.4公里,包围的长方形面积约80平方公里。城中大街宽阔,最宽可达155米,相当于一条45车道的高速公路。20整个城市有109个街区,称为坊。每座坊也有墙环绕。城中官员每晚关闭城门并执行严格的宵禁。在城市以北,长方形外面是宫殿和衙署,包括军事与非军事的机构。只有官员和皇族成员可以进入那一区。官员与大臣愿意住在东城。因为他们买得起带花园的大房子,且东城人口并不稠密。普通百姓大多住在西城。

城中还有两个市场,分别称为东市和西市,面积均约1平方公里。21市场四边都有一条120米宽的路以便人车通行。市场内部道路更多。与坊一样,两个市场也有围墙,门禁森严。五品以上官员不得入内,因为编纂唐律的太宗朝大臣认为经商会腐蚀官员。市令是唐律这一规定的例外,他们负责每十天验重定价。22市令给牲口和奴隶的买主发放市券以证明其主人的身份。带牲口和奴隶经过关卡时必须出示市券才能通过。市令还负责保证市场在正午开门,日落前一个时辰关闭。23

东市更多地是卖国内产品,而西市则有更多外国货,很多都是驼队运来的。经营同种货物的店铺一起挤在称为“行”的小街上。(今天汉语里的“内行”、“外行”就是由此而来。)东市有220组卖不同货物的店铺,包括毛笔、铁器、布匹、肉、酒、印刷品等。西市卖食物和皮货,比如辔头和鞍具,以及来自整个欧亚的首饰和宝石。两座市场堆满了货物。843年的一场大火烧毁了东市12条街上的4000座房屋。24

来逛市场的人可以在饭店、酒馆、小吃摊以及妓院中消费。行商可以把货物存在仓库里,把钱存在类似银行的机构中,并在旅店住下。有些旅店有多达20间的客房。从第三章讨论过的粟特商人曹禄山与汉商李绍谨之间的官司中可以看出唐朝官府如何处理汉人与非汉人之间的官司。唐律规定,同国籍的外国人之间的犯罪,用该国法律判案。如果牵涉不同国籍的人则按唐律办。25曹李二人都曾住在首都,之后为做生意去了西域。

根据唐朝正史,首都长安有30万户96万人。26这一百万人中,大多数为汉人,但在西市周围也有一个不小的外国人聚落。27有些外国人由于一些条约而落户中国。631年东突厥向唐屈服后,有近一万户被命令迁入长安。其中很多是为突厥人服务的粟特人。28唐朝征服中亚小国时都会要求小国国王把儿子送入长安作人质。这就进一步增加了城中的外国人口。也许最有名的避难者是651年萨珊首都泰西封被穆斯林军队攻破之后逃出伊朗的萨珊皇帝的子孙们。最后一位萨珊皇帝伊嗣俟三世于逃亡途中去世,但他的儿子卑路斯和孙子泥涅师都来到了长安并定居于此。29

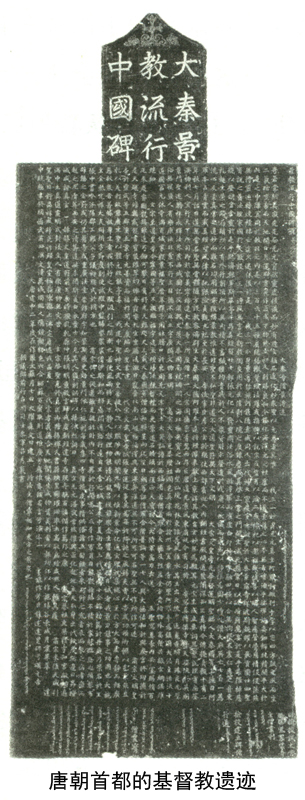

这些移民也带来了自己的宗教习俗。城中至少有五座,也许有六座祆祠,其中四座在西市附近。30在西市以北不远坐落着城中唯一一座基督教堂,该教堂隶属于东方教会。今天,西安碑林博物馆收藏着来自中国各地的数百通石碑,其中最有名的便是《大秦景教流行中国碑》,其中记载着唐朝时基督教在华的历史。31

据碑文讲,第一个来到长安的基督徒名叫阿罗本,635年由塞琉西亚—泰西封(今伊拉克境内)的大主教派出,建立了基督教东方教会在中国最早的据点。32这个教会建立之时,阿拉伯军队正在围攻伊朗,大批波斯人离开伊朗远走他乡,向东来到中国和其他地方。石碑正文之后用叙利亚文写着七十个人名及这些人在教会中的位阶。有些明显是基督教名字,比如“耶稣的希望”。有些源自祆教但已通行于美索不达米亚,比如“月神Mah所赐”。每个名字都有中文译音。这七十人似乎大部分为外国人而非汉人。

东方教会在长安、洛阳、广州等几个主要城市建立了教堂,其成员基本上是伊朗人和粟特人。在整个七世纪和八世纪,他们都得到了唐朝的支持。但唐朝皇帝于845年下了一道禁教令。虽然其主要目标是佛教,不过基督教也在禁令范围之内。这次废佛没有灭掉佛教,却让基督教东方教会从此销声匿迹了。

在今天的西安看不到任何东方基督教或其他宗教机构的痕迹。实际上,西安地面上保存的长安时期的建筑少之又少。游客在这里找不到昔日辉煌宽阔的大街。今天能看到的城墙很大,大到可以在上面骑自行车或者开高尔夫球车。但这城墙是明代的,不是唐代的。今天还竖立着的唐代建筑仅剩两座砖塔——大雁塔和小雁塔。太宗建了大雁塔以保存玄奘从印度带回来的经书,玄奘在此领导一个团队译经。

只能指望在地下、在墓葬中找到西安过去荣光的一点味道。与丝路上的其他地点不同,西安的气候较湿润,所以埋藏的纸张都不存在了。但由于纸张的重复利用,一组长安的质库账历(即当铺的流水账)于吐鲁番阿斯塔纳墓地出土。这组引人入胜的文书被撕成小条做成了俑人的胳膊。文书中提到了一些长安特有的地名,因此几乎可以肯定其来源。

长安的工匠用作废的质库账历做俑人,此俑人又被放在阿斯塔纳的一座夫妻合葬墓里。33合葬墓男主人死于633年,在640年唐朝灭高昌之前。女主人于五十多年之后的689年去世。俑人衣服上精美的刺绣以及精工细作的头部看上去同样出自首都的作坊。(见彩图8)根据文书中提到的地名可以给这组账历定年。其年代上限为662年,该年立观音寺,下限为女主人下葬的689年。

这组账历展示了七世纪长安的普通人是如何过日子的。每段账历都遵循同样的格式:质物、质举人、日期(月和日,无年)、质款、赎款、质举人地址,有时还标出质举人的年龄。账中提到名字的有29人,并提到两个人的职业,一位是染家,另一位是钗师。赎回质物时,质库伙计便在账上划一道“7”字型的线予以勾销。十五张纸条上共记录了五十四笔交易(最后十六笔不全),这是中国现存最早的当铺记录。几乎所有抵押品都是衣物(有丝制的也有布制的)或者一块布料(在唐代是通货的一种),可以得到约一百文钱。有两笔交易的抵押物不是衣服或者布料。一人抵押铜镜一面,得到了70文钱,另一人抵押了四串珍珠,得150文钱。质举人付五分月息,在唐律的允许范围之内(比西州同时期的利息低得多)。

第二组账历同样来自该纸俑。这组账历显示,常常光顾观音寺质库的人都比较富裕。账历中记录了长安某店家与市民间进行的包括小额贷款在内的608笔交易。在这些交易中,市民都用“药物、绢、豆、麸”等付账。这些交易中的四分之一是由女性进行的,这说明虽然在儒家理想中有德行的女性应该一直待在家里,首都的女性居民却走出了家门。34

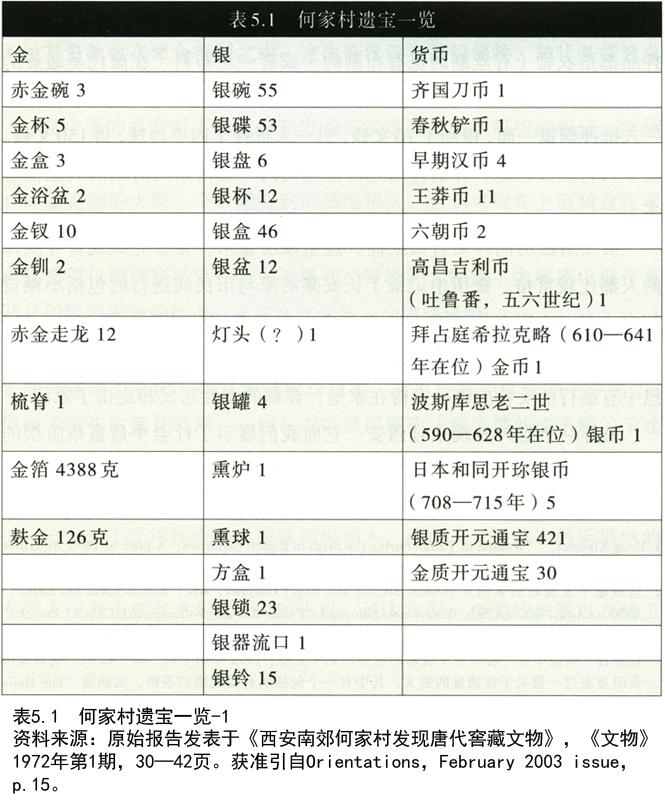

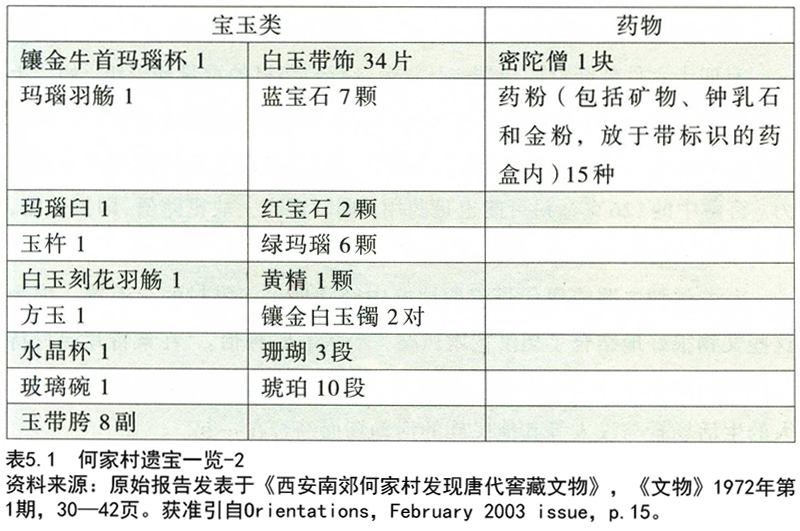

另外一个意外发现来自西安,它向我们展示了社会中最富裕阶层的生活。35 1970年,当时还处在“文革”期间,西安的考古学家在西安南郊的何家村发现了两个高64厘米的陶罐和一个高25厘米的银罐。三个罐子被埋在约1米深的地下,相距约1米。当时政府在建一个拘留所。今天这个未标记的地方是政府招待所。三个罐子中有一千多件金银器、宝石、药材,以及数量惊人的钱币。这组文物中也许本来还有织物和书籍,但没有保存下来。何家村遗宝是中国境内发现的最大窖藏之一,其中包含最贵重、制作最精美的丝路文物。

窖藏中没有任何能确定其主人身份的证据保存下来。几乎所有人都认为窖藏主人原本计划在某种动荡(叛乱?匪徒?自然灾害?)结束之后再回来,但最后没能回来。窖藏埋在西市以东1公里、东市以西3公里的一个城坊中。关于窖藏年代的最大线索是标为税金的几块银饼。780年以前,唐朝人要交三种税:租(粮食)、庸(劳役)、调(布帛),有些地区可以用其他物品抵税。四块圆银饼直径约10厘米,重量超过400克,上面刻有粗糙的文字,表明这是来自今广东省两县的税银。一块年代为722年,另外三块年代为731年。此外还写着银饼的确切重量和称重的官员。

官府收到银饼后会将其熔成大块,最大可达8公斤重,再用墨写上储存这些银块的仓库名——东市库,以及银块重量和称重的官员。36因为中央的官员会把从地方收上来的银饼熔成大块,窖藏很可能在731年(银饼上最晚的年份)之后不久即被埋入地下。窖藏中很多精工细做的金碗银碗上也有类似的墨写标识标出重量,表明这些器物也曾存放于官府仓库。从中可以看出,官府以三种形式存放税银:刚被开采出来并从各地收上来的银饼、银饼熔成的大块,以及最终制成的金银器。

有四十六件装药材的银器,上面标着所装药材的重量和等级,如“上上乳”或“次上乳”。窖藏中有2公斤以上不同等级的钟乳石粉。唐朝医书中记载每天服钟乳石粉40克,连服一两百天可以平静神经或者增强体力。窖藏中的126克金粉可能也是药用。同时还有一块密陀僧,即氧化铅,混在油膏中外用可治疗疮伤。37

有关丝绸之路或唐代长安的展览中经常展出何家村的金银器,因为这些文物很好地结合了胡汉艺术风格,令人心旷神怡。38在粟特片治肯特的壁画以及中国出土的粟特石棺床中,粟特画师常把狩猎、宴饮等粟特人的生活场景与汉人等其他民族的活动场面结合在一起。

从金属杯或器物上无法看出其产地或出自何人之手。然而技术史家一般认为有着经典粟特器形且没有汉式图案的器物是产于粟特本土,之后进口到汉地的(如果其出土地点在中国的话)。器形不同于粟特原型的器物则可能是由粟特或者汉人工匠在长安打造的。这么看的话,何家村遗宝中的器物没有几件是纯粟特式的,很多器物都具有汉式器形。

遗宝主人把进口物品与其他物品分开,放在有柄的银瓶中埋于地下。银瓶的盖子上列出了这些物品。39精巧的水晶杯,高2.5厘米,口径9.6厘米,八瓣,这是典型的粟特器物特征。水晶存在于自然界中,没有瑕疵的水晶很像玻璃。玻璃和水晶的主要成分都是硅。可以通过熔融水晶来制作玻璃,但需要达到很高的温度(摄氏1700度以上)。对于古代的作坊来说,这是无法达到的高温。除水晶杯外,窖藏中还有一件玻璃器皿。这件玻璃器皿肯定来自西方,因为虽然古代的中国工匠懂得如何制作不透明的玻璃,但要到很晚才能制作半透明的玻璃。40在历史上绝大多数玻璃都是用沙子、石灰石和碳酸钠制作的。

银瓶中的其他进口物品还包括不产于唐的宝石:七颗蓝宝石、两颗红宝石、一颗黄精、六颗玛瑙。其中最大的是黄精,重119克(596克拉),最小的是一颗红宝石,仅重2.5克(12.5克拉)。红宝石和蓝宝石产自缅甸、斯里兰卡、泰国和克什米尔。黄精产自缅甸和斯里兰卡,日本和俄属乌拉尔地区也有出产。何家村发现的玛瑙有一种不寻常苔藓绿,表明其产地为印度。41有一件漂亮的兽首杯(rhyton)由棕红色的玛瑙制成,很可能是在健陀罗或者吐火罗斯坦(今阿富汗)制作的。42

窖藏中的这种物品构成,即一些进口物品配上多得多的本地制作的器物,与丝路贸易的整体规律相符。相对来说,很少有货物能经陆路跨越很长的距离;跨越了长距离的货物经常是小巧轻便易携带的宝石。随着穆斯林军队征服地区的扩大,越来越多的人,包括很多技艺高超的金属匠,来到中国并选择在已经有很多非中国人居住的长安定居。粟特金属匠移居中国并安定下来之后,便开始制作与他们在家乡所做类似但又不完全相同的器物。他们学习汉式图案并按照客户的需求做出调整,制出许多胡汉融合的物品,比如那件兼有胡汉元素的酒杯。

在安禄山起兵叛乱以前,皇帝与这位突厥—粟特将军互赠礼品,其中许多都与何家村遗宝中的物品相呼应:胡风银瓶、镶金银碗、玛瑙盘、玉带胯、珊瑚、珍珠、熏香,以及装在金银盒子里的药材。将军的还礼是金银打造的胡瓶和胡盘。43这一系列礼物表明何家村遗宝中的器物来自长安社会中的最高等级,即皇帝及其宠臣。

何家村遗宝中最难解释的是其中的钱币,共478枚。其中6枚肯定制于外国:伊朗萨珊王朝皇帝库思老二世(Khusraw Ⅱ,590—628年在位)发行的银币1枚,708到715年的日本银币5枚。还有一枚,看上去是拜占庭皇帝希拉克略(Heraclius,610—641年在位)发行的金币,但与中国境内发现的许多拜占庭钱币一样,这是一枚中国制造的仿制品,而不是真正的拜占庭金币。同样不寻常的还有二十枚中国古钱币。其中最古老的钱币年代为公元前500年左右,是中国最早的货币,形状像铲子和刀子。还有汉朝以及魏晋南北朝的钱币。最后一组数量最大:451枚印有“开元”字样的钱币。这些开元钱中有当时大规模流通的铜币,也有金币和银币。金币和银币是为了让皇帝在宴会上打赏而特别制作的(据正史记载,713年就有过一次这样的宴会)。44这一整套钱币由外国钱、古钱与当代钱组成,有人猜测其拥有者是一位私人收藏家。45

该如何阐释何家村遗宝的构成如此多样化?尽管药粉和钱币等物品看上去是属于个人的,但其中更多的物品——特别是税饼——像是来自一个官府仓库。标明重量以及称重官员的所有物品也指向一个官方储藏室。那些钱币也许属于一个私人钱币收藏者,但从未发现过类似的唐代藏品。它们也有可能是作为一种参考由官府的铸币部门收藏。在现代以前的中国,私产与公产之间的界限并不像现代社会中那样明晰。也许在埋藏时一个铸币厂的官员在公产中加入了一些他个人的东西。

如此不寻常的宝藏是在什么时候被埋入地下的呢?打破了唐朝一个半世纪的稳定与和平的大叛乱发生在755年。安禄山(An Rokhshan)起兵攻打唐玄宗。攻下洛阳之后,安禄山及其叛军在756年攻入长安,迫使皇帝携杨贵妃逃离首都。在前往四川的路上,禁卫军以叛乱相要挟,要皇帝杀死杨贵妃,皇帝下令将她绞死。不久后太子李亨自行宣布登基。

新皇帝没有足够的军队能打败叛军,被迫把课税的权力让给为他提供所需军队的地方官。叛军与唐军的战争又持续了七年。虽然安禄山在757年被刺身亡,史思明在761年也被刺身亡,但叛军一直势力很盛。直到唐朝皇帝向回纥可汗求援,凭借后者的军队在763年击败了叛军*3。46作为奖赏,回纥人被允许劫掠东都洛阳。

当唐朝军队最终重新控制了整个国家,人们把安史之乱的账算在了粟特人头上,并开始报复。首都中城门和街道名字中的“安”字被换掉,很多姓安的人,有些是粟特人有些不是,也都改了姓。47《安禄山事迹》记载道,本身是高丽人的高鞠仁从叛军手中夺下幽州(今北京)*4,“令城中杀胡者重赏,于是羯胡尽殪,小儿掷于空中,以戈承之,高鼻类胡而滥死者甚众”。48

针对粟特人的清洗开启了丝路历史一个丑陋的新篇章。之前的朝代也曾下令关闭寺庙勒令僧尼还俗,但那时的统治者从未如此专门针对过一个少数族裔。如同排犹大屠杀一样针对粟特人的攻击并非在所有粟特人生活的地区都有发生,但在长安,一种不宽容的新气氛似乎已经逐渐成型。即便如此,很多生活在长安的外国人依然决定留在中国,他们中的许多人并没有冒险回到伊斯兰化的粟特和中亚,而是搬到了今北京以南的河北省地区。

对叛军的最终胜利并没有给饱受摧残的首都带来和平。763年末,吐蕃军队攻入长安,劫掠两个星期之后退去。他们在之后的二十年中一直袭扰边境。唐军面对吐蕃军队毫无还手之力。吐蕃人与回纥人一道,继唐之后成为亚洲最强的军事力量。

当吐蕃人在八世纪八十年代夺取河西走廊、九十年代攻下龟兹时,唐朝的税收进一步下降。787年,宰相李泌提出了一个削减开支的方案:砍掉所有给驻在首都的外国使臣的俸禄。“李泌知胡客留长安久者,或四十余年,皆有妻子,买田宅,举质取利,安居不欲归。”49宰相给出的外国使臣人数为四千,其中绝大多数是粟特人。考虑到很多外国人在安史之乱之后应该已经逃亡或者隐匿了他们的身份,这一数字可谓出奇得高。

一些虚构的故事描绘了这些763年之后还留在长安的粟特富商的生活。“传奇”,即一种新型的短篇故事,在九世纪初非常受欢迎。50不同作者笔下的粟特人都有着相同的特征:过度的慷慨外加一种鉴定珠宝等商品的神秘能力。在这类故事中,这些远离故土的人很多都生于贵胄之家,却被迫从事卑琐的工作以维持在中国的生活。

一则故事的背景设在安史之乱多年之后的长安51,一位来自富裕家庭的中国青年在河滩上找到了一块不寻常的石头,“半青半赤,甚辨焉”。他恰好遇到三十多名外国商人在举行一年一度的宝会:“宝物多者,戴帽居于坐上,其余以次分列。”年轻人看着他们阅宝。一位商人有四颗明珠,其中一颗直径超过一寸。其他人也拿出了他们的宝物。最后,年轻人拿出了自己的石头,商人们立刻站起来把他让到上首。年轻人要价一百万,商人们回道“何故辱吾此宝?”,并坚持要付一千万。原来这是丢失了三十多年的国宝,名为“宝母”,因为胡人国王将该宝置于海岸,每晚向它祈祷,第二天早上就有宝石自动聚集在它旁边。珠宝的魔力荒诞不经,因为这类故事中总要有奇迹发生。但其背景却是真实的,这种三十多名粟特商人在唐朝首都的年度聚会完全有可能发生。

富裕胡商脸谱化的形象也出现于判文这种文学体裁之中。整个唐朝,特别是755年之后,越来越多的年轻人参加科举考试,他们是这类文学的忠实读者。判文并不基于真实案例,而是处理一些假想的情境让作者展示推理能力。

有一则判文讲了两个住在长安的粟特兄弟。52其中一个非常富有,“其园池屋宇、衣服器玩、家僮侍妾比侯王”。而他的兄弟穷得还不起从另一位粟特富商那里借来的买衣服钱。这位商人把富兄弟告上法庭,因为他拒绝为自己的穷兄弟还债。法官判富兄弟必须给穷兄弟一些家畜让他不至于饿死。

传奇和判文都记录了一种根深蒂固的刻板印象:粟特商人因珠宝贸易而极为富有。粟特商人确实从事珠宝和宝石的交易,这两样东西既轻便又昂贵。刻板印象虽然存在但并不准确,我们不能说丝路贸易繁荣得能让几千名长安粟特人都富有。在唐朝定居的粟特人成千上万,商人只占一小部分。53使节、难民、农民、金属匠、士兵、军人家属的人数都很多。

唐武宗于843年取缔了摩尼教,这体现了一直弥漫在首都的排外情绪。两年之后的845年,他又下令禁掉了佛教、祆教和景教。他对外宣称此举目的是增加铸币用铜,并下令融掉铜像和铜钟。此外,官府没收了除长安、洛阳几座佛寺以外所有寺庙的资产。武宗于847年去世,继任的宣宗取消了禁佛令,但没有取消对其他宗教的禁令。

自从唐朝军队于八世纪五十年代从西域撤走以后,陆路逐渐衰落,海路逐渐兴起。54海路尽管危险,但在几个世纪以前就已经开始了,很多坐船的人从长安开始他们的行程。

从古代起东南亚人就在中国南海和西太平洋航海,时间一长他们便将不同的沿岸航路连接起来形成更长的航路。最晚至公元一世纪时,水手们已经学会如何利用季风以及如何穿过马六甲海峡。他们可以从中国一路航行至印度,不过他们必须在室利佛逝(今印度尼西亚苏门答腊岛的巨港)停留数月等待风向变化。55

僧人法显(活跃于350—414年)生动地记录了在印度与中国之间航海的种种危险。他去印度的动机与两个多世纪之后的玄奘一样:研习中国见不到的佛经原文。去程时,取陆路从长安经于阗到达印度。在恒河上的主要佛教中心学习六年多之后,在位于今印度西孟加拉邦加尔各答以南、胡格利河出海口的塔姆卢克港,法显登上了一条去斯里兰卡的船。56

前往斯里兰卡的两个星期是法显漫长的海上旅行中最平静的一段航程。在斯里兰卡,法显参观了一尊用玉和其他贵重材料制成的6.6米高的佛像,且“忽于此玉像边见商人以晋地一白绢扇供养,不觉凄然,泪下满目”。57法显在斯里兰卡待了两年多,他记载那里有很多“居士、长者、萨薄、商人”。58与粟特古信札第5号一样,粟特人用“萨薄”一词指称他们的聚落首领。此处法显把粟特萨薄与中国商人并列,以示区别。

法显并未说明他选择海路而不是陆路回国的原因,但是对于那些从塔姆卢克或者斯里兰卡出发的人来说,海路更快捷也更便宜。法显在斯里兰卡登上了一艘载有两百人的“商人大船”。大船后面系着一条用做救生艇的小船。59三天之后刮起大风——可能是台风,一连十三天没有停歇。小船上的人剪断了连着大船的绳子。大船正在漏水,商人为了活命把很多货物都扔进了海里,但是法显不想把他历尽千辛万苦取到的佛经扔掉。他向慈悲的观音菩萨祈求。据他记载,菩萨回应了他的祈求。风暴停息,大船在一座岛上靠岸,船员补好了漏洞,继续前往苏门答腊。

法显在苏门答腊停留了五个月才得以换船前往广州。这艘船跟之前那艘差不多大,载有两百人以及五十天的给养。这段航程比从斯里兰卡到苏门答腊的那段还要危险。航行一个多月之后,来了一阵“黑风暴雨”。法显又向观音祈祷。但印度乘客的反应却不一样,他们觉得是汉僧带来了风暴,并决定把他一个人扔在岛上再继续前行。法显称这些印度乘客为“婆罗门”,这是中国人对所有印度人的称呼。这时为法显支付旅费的人说话了,他威胁道,中国统治者是佛教徒,如果扔下法显,乘客将会受罚。印度人开始犹豫,无法下决心扔下法显,因此法显得以继续他的航程。

持续阴云密布的天空让领航员无法确定正确的航路。因为他们没有指南针,只能通过观测日月星辰的位置来决定航路,雨天或者阴天时就无法确定自己的位置。他们知道去中国的航程要50天,但完全无法得知自己的方位。船只继续在海上航行,食物和淡水在迅速减少。在航行七十天之后——比预计航程多了二十天——船员向每位乘客发了两升淡水,开始用海水煮饭。船只转向西北以寻找陆地,十一天后终于登岸。

根据在岸边看到的植物,乘客们认定他们已到达中国某地,并派法显去问问具体在哪。法显回到船上告诉他们,这里是胶东半岛南岸,在他们原本的目的地广州以北约1600公里。法显的旅程生动地展示了公元1000年以前航海的危险。大概在公元1000年前后,中国人开始在船上使用指南针(他们在陆上使用指南针已有一千多年)。60尽管有诸多危险,法显的海路行程比他去程时长达六年的陆路行程短了三年。

七世纪晚期,僧人义净(635—713年)去印度取经。和法显一样,他自长安启程,行至今江苏的港口城市扬州。在那里他遇到一位官员,此人为他支付了去广州的路费。在广州,他搭乘一艘波斯船前往室利佛逝。这艘船或许有波斯船员或船长,也有可能只是波斯式的船。

船于671年年末出发,不到二十天便抵达了室利佛逝。义净描述了夜空中的星座,这表明中国海员还在用星辰导航而没有使用指南针。在室利佛逝学习六个月梵文之后,义净乘船沿苏门答腊岛北缘航行,然后中途不停,横穿印度洋直抵斯里兰卡,最后于673年年初到达今加尔各答附近的塔姆卢克港。此时距他从中国出发刚好一年多一点。

义净按原路回到室利佛逝,他计划在那儿抄写更多的佛经。689年他向国内的支持者写信索要纸墨以及雇人抄经的钱。他登上港口中的一条船寄信,但是“于时商人风便,举帆高张”,义净不得已被带回了广州。61他这趟旅程如此突然也说明这样的航行非常频繁。义净说他仅仅是因为业力才到了广州,但他的经验说明从五世纪初法显的航行以来,航海技术已经取得了长足的发展。即便有人上错了船,从室利佛逝到广州的直达客船也不会因此耽搁启航。

一到广州义净就宣布他要回室利佛逝去。他的朋友把一位想去印度学习的僧人介绍给他。在义净同到广州的同一年,当季风转向之后,两人回到岛上去取义净留在那里的经书。义净在那儿一直待到695年才再次坐船回国。

室利佛逝与广州之间的航线非常成熟,义净一个人就走过四次,其他人也使用这条航线。义净回国后为五十六位去印度求法的僧人作传,其中有四十七名汉人,一名粟特人,八名新罗人。他们当中走陆路的有21人,走海路的有30人。义净选择的样本也许夸大了海陆贸易的规模,因为他记录的都是他在海上航行期间或者在滞留室利佛逝期间认识的僧人。即便如此,这还是显示出七世纪晚期海上航行的普及程度。

海路的重要性不断增加。九世纪,很多阿拉伯人渡海来到中国港口。这些人来自伊拉克的港口,特别是巴士拉。整个旅程耗时约五个月。62一条较早的关于中国的阿拉伯语史料年代为851年,史料中佚名作者收集了亲身去过中国的人的证词。63他讲到,对于从伊拉克出发的海员来说,广州港是进入中国的主要港口,那里的官员会没收外国货船,收取百分之三十的税金,六个月后再把货物返还。中国商人买进象牙、乳香、铸铜和玳瑁,他们用铜钱付款,并出售“大量的金、银、珍珠、丝绸和其他贵重物品”以及“一种绿色黏土,中国人能用其制作带有水一样光泽的精美杯子”,即瓷器。64与陆路一样,要有过所才能得到官府批准进入中国,因此所有商人在进入中国以前必须汇报精确的行程表。作者对于中国的态度格外友好。他认为中国的司法系统非常公正,对于外国人也是如此。他还非常细致地描述了中国的破产法。

916年,地理学家阿布·扎伊德(Abu Zayd)全文抄录并续写了这份记录。他认为之前的记录大体准确,并提到有一名“信誉无缺”的人帮他做了一些订正。他写道,此人“还告诉我们,从那时[851年之前]起,中国便换了一副脸孔。前往中国的航路中断了,该国成了一片废墟,很多风俗被放弃,国家四分五裂。关于这一切的原因有很多说法”。他补充道:879年,科举落第的黄巢所领导的叛军攻入广州,导致“十二万人死亡,除中国人外,还包括在城内避难的穆斯林、基督徒、犹太人和祆教徒”。65很多人怀疑这些数字的准确性。另有阿拉伯史料称广州死了二十万人,而中文史料则完全没有具体数字。66无论具体死亡人数到底是多少,黄巢叛军沉重打击了广州和海上贸易。

劫掠广州之后,叛军于881年初到达长安。他们烧毁了西市,占领了宫殿并洗劫了城市。官军成功把叛军赶出城外之后,自己又开始劫掠。皇帝沦为傀儡。诗人韦庄描述了叛军离开后的城市:

长安寂寂今何有,废市荒街麦苗秀。

采樵斫尽杏园花,修寨诛残御沟柳。

华轩绣毂皆销散,甲第朱门无一半。

含元殿上狐兔行,花萼楼前荆棘满。

昔时繁盛皆埋没,举目凄凉无故物。

内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。67

这之后长安又做了20年首都。904年,唐朝已名存实亡。握有实权的朱温尽杀宦官,拆毁宫殿,逼迫昭宗迁都洛阳。907年,朱温废掉末代皇帝唐哀宗,自行称帝,建立后梁。曾经辉煌的唐朝首都已经是一片废墟,再没有恢复往日的荣光。通往首都的商路被切断,孤立了西北各绿洲,丝路贸易由此进入了沉寂期。

*1 敦煌藏经洞中的一件编号为Or.8212/84(Ch.00289)的粟特语文书中有祆教圣典《阿维斯塔》的asem vohu祷文,其语言非常特殊。见N.Sims-Williams,“The Sogdian Fragments of the British Library”,Indo-Iranian Journal 18(1976),43-82,与该文书相关的部分是46—48页所讨论的Fragment 4以及文末75—85页Ilya Gershevitch撰写的附录。文章作者倾向于认为这件文书的作者是摩尼教徒,而不是祆教徒。这件文书非常特别,提请读者朋友注意。另外,本书第六章也提到了这件文书。

*2 北周宣帝的长子宇文阐579年受宣帝内禅,时年七岁,是为北周静帝。第二年,宇文赟病逝。581年,北周静帝禅位于杨坚,隋朝建立。

*3 757年郭子仪收复长安时第一次向回纥借兵,762年又借回纥兵收复了洛阳。

*4 高鞠仁是安史叛军将领,在安史之乱末期与同为叛军将领的阿史那承庆内讧,并打败了后者,之后在幽州下达了杀胡令。

**1 指北周武帝宇文邕的的太子宇文赟迎娶隋国公杨坚的长女杨丽华,二人于573年结婚。578年,武帝卒,太子继位,是为北周宣帝。

**2 即隋大兴城,唐长安城。

1 George F.Hourani,Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times,ed.John Carswell,rev.ed.(Princeton,NJ:Princeton University Press,1995),61.

2 西安文物保护考古所所长孙福喜,私下交流,2004年4月30日。

3 程林泉、张翔宇、张小丽:《西安北周李诞墓初探》,《艺术史研究》2005年第7期,299—308页。

4 关于最重要的发现以及文献的综述见Judith Lerner,“Aspects of Assimilation:The Funerary Practices and Furnishings of Central Asians in China”,Sino-Platonic Papers 168(2005):1-51。

5 这种结构在学界一般被称做“屋型棺(house-shaped sarcophagi)”。巫鸿认为这种墓葬结构可能在几个世纪之前就有了,见于距西安有一段距离、发现有粟特墓葬的几座城市中,见氏著“A Case of Cultural Interaction:House-Shaped Sarcophagi of the Northern Dynasties”,Orientations 34,no.5(2002):34-41.

6 Juliano and Lerner,Monks and Merchants,59.

7 有个洞贯穿墓道,是唐朝时打的一口井。陕西省考古研究所:《西安北周安伽墓》(北京:文物出版社,2003),12页;Rong Xinjiang,“The Illustrative Sequence on An Jia's Screen:A Depiction of the Daily Life of a Sabao”,Orientations 34,no.2(2003):32-35。

8 陕西省:《安伽墓》,61—62页。

9 此人母亲姓杜,其家庭与外国人无关。

10 荣新江:《中古中国与外来文明》(北京:生活·读书·新知三联书店,2001),119页。

11 由于材料不足,无法确知萨宝在北周的品级(共十八级,从九品下到一品上),但北周之后的隋朝继承了北周的官僚体系。隋朝时万人以上辖区即置萨宝,为九品上,雍州(首都所在地)萨宝为七品下。北周时萨宝的官品应该差不多。见Albert E.Dien,“Observations Concerning the Tomb of Master Shi”,Bulletin of the Asia Institute 17(2003):105-116,特别是109—111页。

12 Frantz Grenet,Pénélope Riboud,and Yang Junkai,“Zoroastrian Scenes on a Newly Discovered Sogdian Tomb in Xi'an,Northern China”,Studia Iranica 33(2004):273-284,特别的278—279页。

13 荣新江:《中古中国与外来文明》,32页。

14 Grenet,“Self-Image of the Sogdians”,134-136;反对意见见Lerner,“Aspects of Assimilation”,29页注73。

15 Grenet,Riboud,and Yang,“Zoroastrian Scenes”;另见Yang Junkai,“Carvings on the Stone Outer Coffin of Lord Shi of the Northern Zhou”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,21-45。墓志粟特语部分的最佳翻译见Yoshida Yutaka,“The Sogdian Version of the New xi'an Inscription”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,57-71,墓志汉语部分的最佳翻译见Dien,“Observations Concerning the Tomb of Master Shi”。

16 另外一方汉语中古波斯语双语墓志年代为874年,发现于西安,见Yoshida,“Sogdian Version”,60页。

17 汉文部分也记载三个儿子为父亲建了一个石制的东西,但“石”字后面没有字。Yoshida,“Sogdian Version,”59,68;吉田丰译文中括号里的内容。

18 Grenet,Riboud,and Yang,“Zoroastrian Scenes”.

19 Arthur F.Wright,The Sui Dynasty(New York:Alfred A.Knopf,1978).

20 Heng Chye Kiang,Cities of Aristocrats and Bureaucrats:The Development of Medieval Chinese Cityscapes(Honolulu:University of Hawai,i Press,1999),9.

21 唐朝首都发掘的简报见《考古》1961年第5期,248—250页;1963年第11期,595—611页。

22 Twitchett,“T'ang Market System”,245.

23 Heng,Cities of Aristocrats and Bureaucrats,22.

24 Edwin O.Reischauer,trans.,Ennin's Diary:The Record of a Pilgrimage to China in Search of the Law(New York:Ronald,1955),333.

25 Wallace Johnson,trans.,The T'ang Code,vol.1,General Principles (Princeton,NJ:Princeton University Press,1979),252页:第6章,第48条;刘俊文:《中华传世法典·唐律疏议》(北京:法律出版社,1999),144页;刘俊文:《唐律疏议笺解》(北京:中华书局,1996),478页。

26 《旧唐书》卷37,961页。

27 向达:《唐代长安与西域文明》(北京:生活·读书·新知三联书店,1987年重印版),28页注8。

28 Rong Xinjiang,“The Migrations and Settlements of the Sogdians in the Northern Dynasties,Sui and Tang”,China Archaeology and Art Digest 4,no.1(2000):117-163,esp.138.

29 Matteo Compareti,“Chinese-Iranian Relations, xv.The Last Sasanians in China”,in Encyclop*dia Iranica,Online Edition,July 20,2009,网址见:http://www.iranicaonline.org/articles/china-xv-the-last-sasanians-in-china.

30 Rong,“Migrations and Settlements”,141.

31 James Legge,The Nestorian Monument of Hsi-an Fu in Shen-hsi,China(1888;repr.,London:Trübner,1966).

32 Pénélope Riboud,“Tang”,in Handbook of Christianity in China,ed.Nicolas Standaert vol.1,635-1800(Boston:Brill,2001),1-42.近期对其中叙利亚语铭文的研究见Erica C.D.Hunter,“The Persian Contribution to Christianity in China:Reflections in the Xi'an Fu Syriac Inscriptions”,in Hidden Treasures and Intercultural Encounters:Studies on East Syriac Christianity in China and Central Asia,ed.Dietmar W.Winkler and Li Tang(Piscataway,NJ:Transaction, 2009),71-86。文中有铭文的逐行翻译,非常有用。

33 Valerie Hansen and Ana Mata-Fink,“Records from a Seventh-Century Pawnshop in China”,in Goetzmann and Rouwenhorst,Origins of Value,54-64.

34 Deng Xiaonan,“Women in Turfan during the Sixth to Eighth Centuries:A Look at Their Activities Outside the Home”,Journal of Asian Studies 58,no.1(1999):85-103,esp.96.

35 这些罐子发现时的素描见Helmut Brinker and Roger Goepper,esd.,Kunstschatze aus China:5000 v.Chr.bis 900 n.Chr.:Neuere archaologische Funde aus der Volksrepublik China(Zurich:Kunsthaus,1980),33页。与“文革”时期的许多发现一样,何家村遗址一直没有详细的遗址报告。简报中有一份所有发现物的清单,见《文物》1972年第1期,30—42页。笔者曾用英语发表过一篇关于该遗址的短文,其中有一个包括所有发现物的表格,见拙著“The Hejia Village Hoard:A Snapshot of China's Silk Road Trade”,Orientations 34,no.2(2003):14-19。中文最详尽的研究为齐东方:《唐代金银器研究》(北京:中国社会科学出版社,1999)。英语概括见Qi Dongfang,“The Burial Location and Dating of the Hejia Village Treasures”,Orientations 34,no.2(2003):20-24。

36 Qi,“Burial Location”,202页,图47。

37 Frédéric Obringer,L'aconit et l'orpiment:Drogues et poisons en Chine ancienne et médiévale(Paris:Fayard,1997);Edward H.Schafer,“The Early History of Lead Pigments and Cosmetics in China”,T'oung Pao,2nd ser.,44(1956):413-438.

38 照片、外部内部细节以及外部图案的线图见齐东方:《唐代金银器研究》,66—73页。

39 Francois Louis,“The Hejiacun Rhyton and the Chinese Wine Horn(Gong):Intoxicating Rarities and Their Antiquarian History”,Artibus Asiae 67,no.2(2007):201-242,特别是207—208页。

40 Liu Xinru,Ancient India and Ancient China:Trade and Religious Exchanges,AD 1-600(Delhi:Oxford University Press,1988),160-161;Jens Kroger,“Laden with Glass Goods:From Syria via Iraq and Iran to the Famen Temple in China”,in Coins,Art and Chronology:Essays on the pre-Islamic History of the Indo-Iranian Borderlands,ed.Michael Alram and Deborah E.Klimburg-Salter(Vienna:Osterreichische Akademie der Wissenschaften,1999),481-498.

41 Li Jian,ed.,The Glory of the Silk Road:Art from Ancient China(Dayton,OH:Dayton Art Institute,2003),208页,116号。

42 Louis,“Hejiacun Rhyton”,207-208.

43 Louis,“Hejiacun Rhyton”,210;Yao Runeng,Histoirede Ngan Lou-Chan(Ngan Lou-Chan Che Tsi),trans.Robert des Rotours(Paris:Presses Universitaires de France,1962),81-84.

44 《旧唐书》卷8,171页。

45 Francois Thierry,“Sur les monnaies Sassanides trouvées en Chine”,Res Orientales 5(1993):89-139.

46 Charles A.Peterson,“Court and Province in Mid-and Late T'ang”,in The Cambridge History of China,vol.3,Sui and T'ang China,589-906,Part 1,ed.Denis Twitchett(Cambridge,UK:Cambridge University Press,1979),474-486.

47 荣新江:《安史之乱后粟特胡人的动向》,《暨南史学》2004年第2期,102—123页。

48 Vaissière,Sogdian Traders,220,200n77;Yao Runeng,Histoire de Ngan Lou-chan,238,239,254,346.

49 Rong,“Migrations and Settlements”,138-139;《资治通鉴》(北京:古籍出版社,1957)卷232,7493页。

50 Edward H.Schafer,“Iranian Merchants in T'ang Dynasty Tales”,in Semitic and Oriental Studies:A Volume Presented to William Popper,Professor of Semitic Languages,Emeritus,on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday,October 29,1949,ed.Walter J.Fischel(Berkeley:University of California Press,1951),403-422,411页(“传奇”),409页注58(胡人定义)。See also Francis K.H.So,“Middle Easterners in the T'ang Tales”,Tamkang Review 18(1987-1988):259-275.

51 李昉:《太平广记》(北京:人民文学出版社,1959)卷403,3252—3253页。

52 判文保存于敦煌文献P3813《文明判集》。刘俊文:《敦煌吐鲁番法制文书考释》(北京:中华书局,1989),444—445页;荣新江:《中古中国与外来文明》,81页;Rong,“Migrations and Settlements”,139。

53 只有一方商人墓志保存了下来。荣新江、张志清:《从撒马尔罕到长安——粟特人在中国的文化遗迹》(北京:北京图书馆出版社,2004),137页。

54 Axelle Rougelle,“Medieval Trade Networks in the Western Indian Ocean(8th-14th centuries)”,in Tradition and Archaeology:Early Maritime Contacts in the Indian Ocean,ed.Himanshu Prabha Ray and Jean-Francois Salles(New Delhi:Manohar,1996),159-180.

55 巨港古名Bhoga。

56 该港古名Tamralipti。

57 James Legge,trans.,A Record of Buddhistic Kingdoms:Being an Account by the Chinese Monk Fa-Hien of Travels in India and Ceylon(AD 399-414)in Search of the Buddhist Books of Discipline(1886;repr.,Delhi:Munshiram Manoharlal,1991),103,37.

58 学者们对这段话解读不同。罗丰译文作“sabao and merchants”,其他人把萨宝看做商人的修饰语,并译作“sabao merchants”。Luo Feng,“Sabao:Further Consideration of the Only Post for Foreigners in the Tang Dynasty Bureaucracy”,China Archaeology and Art Digest 4,no.1(2000):165-191页,特别是178—179页;Legge,Fa-Hien,104,38。

59 Legge,Fa-Hien,111,42.

60 Joseph Needham,Science and Civilisation in China,vol.4,Physics and Physical Technology,part 3,Civil Engineering and Nautics,by Joseph Needham, Wang Ling,and Lu Gwei-Djen(Cambridge,UK:Cambridge University Press,1971),563-564.

61 Beal,Si-yu ki,xxxiv:《大唐西域求法高僧传》,《大正新修大藏经》卷51,2066号,1-12b,特别是11a。

62 Schafer,“Iranian Merchants in T'ang Dynasty Tales”,404n8.

63 关于这件史料非常有益的讨论见Park,“Delineation of a Coastline”,87-99。

64 Sulayman al-Tajir,Ancient Accounts of India and China,by Two Mohammedan Travellers Who Went to Those Parts in the 9th Century,trans.Eusebius Renaudot(London:Printed for Sam.Harding at the Bible and Author on the Pavement in St.Martins-Lane,1733),20页(货单),21页(瓷器),40页(晚期编者的看法);注册Google Books可以在其Eighteenth Century Collections Online数据库中看到(http://mlr.com/DigitalCollections/products/ecco/),Range 1831。另外一个节译本见S.Maqbul Ahmad,trans.,Arabic Classical Accounts of India and China(Shimla,India:Indian Institute of Advanced Study,1989)。

65 Robert Somers,“The End of the T'ang”,in Twitchett,Cambridge History of China,3:682-789.

66 Park,“Delineation of a Coastline”,98.

67 Edward H.Schafer,“The Last Years of Ch'ang-an”,Oriens Extremus 10(1963):133-179,特别是157—158页所引Lionel Giles,“The Lament of the Lady of Ch'in”,T'oung Pao,2nd ser.,24(1926):305-380,诗文见343—344页。

丝绸之路新史/芮乐伟 韩森.北京—:北京联合出版公司,2015年;