丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

辽代吐蕃遣使考

作者:长泽和俊

一

《辽史》中有关吐蕃遣使入贡的记载极少,以穆宗应历三年六月与乌古、吐谷浑等一起入贡开始,仅有十余次。如果与同时代的西夏向辽朝频繁的遣使入贡相比,实在是寥寥无几。然而尽管记载不多,但这些记载对于阐明为黑暗所笼罩的十一、二世纪吐蕃的情况则是极为重要的史料。

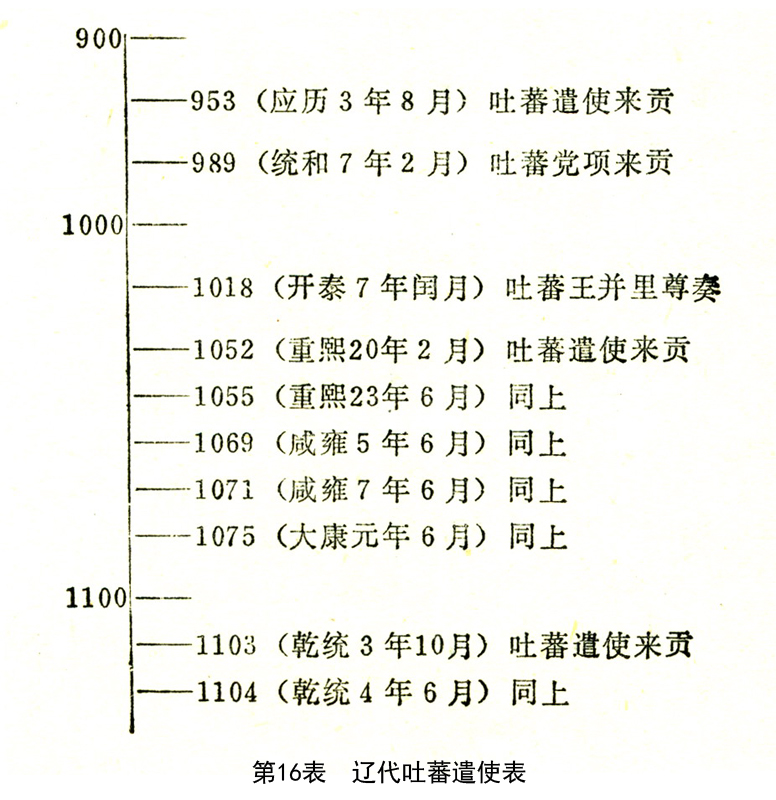

表16乃是集中了见于《辽史·本纪》及《属国表》中有关吐蕃遣使的记载。从表面看来,这些遣使可能全是同一性质的东西。但是,在每次遣使的背后,都蕴藏着当时复杂的国际关系,至少在开泰和重熙年间形势发生了很大变化,吐蕃遣使的性质在此前后可以说是迥然不同。

二

《辽史》卷十六《圣宗纪》七记载说:

开泰七年(1018年)闰月戊午,吐蕃王并里尊奏,凡朝贡,乞假道夏国,从之。

此记载虽然简短,但它却是暗示当时吐蕃形势和东西方贸易实况的重要史料。在解释这一问题之前,首先让我们看一下当时吐蕃的形势吧。

唐代,以拉萨王族为中心的吐蕃王国,形成东自中原,北至北庭,西及小勃律国的巨大版图,这是人所尽知的事实。841年,朗达玛被暗杀后,该国便陷于不可收拾的分裂与混乱状态。宛如夏季夜空里的火花似的吐蕃的这种惊人的急剧膨胀与分裂、衰微,最后由于无牢固经济发展基础的无计划的侵略和远征军统治地区的独立,以及将士们的不满,因此在拉萨本部混乱的情况下一下子爆发出来,终于无法收拾。

朗达玛死后,各地的军事司令官和掌权者,在各地纷纷割据、独立,互相激烈争夺。在东方的河西、甘肃地方也发生了诸将的内讧。〔1〕乘此机会,唐朝逐渐收复了边境诸州。850年(大中五年)张义潮收复了瓜、沙、伊、肃等十一州,派遣其兄义泽来献就是一例。〔2〕

当时,在甘州,由于回鹘族已自漠北南下,因此分布于鄂尔多斯至河西地方一带的藏族的大根据地,自此时起就已不在凉州了。唐末、五代以来,河西地方吐蕃的中心势力,开始专门集中在凉州,不久,甚至认为吐蕃即指凉州。两《五代史·吐蕃传》和《五代会要》卷三十,吐蕃条等作为吐蕃的传记所专门记述的凉州吐蕃的形势就是当时这种形势的最好证明。

《宋史》卷四九二《吐蕃传》即概述了当时的这种形势。

然而其国亦自衰弱,族种分散,大者数千家,小者百十家,无复统一矣。自仪、渭、泾、原、环、庆及镇戎、秦州及于灵、夏皆有之,各有首领,内属者谓之熟户,余谓之生户。凉州虽为所隔,然其地自置牧守,或请命于中朝。天成中,权知西凉府留后孙超遣大将拓拔承诲来贡。

后面还记载了折逋嘉施、折逋葛支、折逋阿喻丹、折逋喻龙波、潘罗支、厮铎督等历代凉州吐蕃首领的传记。

如上所述,与两《五代史·吐蕃传》同样,《宋史·吐蕃传》的前半部分专门记载了凉州吐蕃的发展变迁,是值得注意的。即,《宋史·吐蕃传》与两《唐书·吐蕃传》等不同,可分为前后两个部分。前半部分乍看起来似乎是五代宋初吐蕃史的概要,但实际上主要是考证凉州吐蕃的发展变迁,而其后半部分则记载了唃厮罗、董毡、阿里骨等,即所谓的作为青唐族首领而活跃于青海地方的吐蕃族首领们的传记。《宋会要》中有关吐蕃的记述,仍是以天圣年间(1023—1031年)为界,分为前后两个部分。前半部分在方域二一,西凉府条,后半部分在蕃夷五,唃厮啰,吐蕃条中,也是记述同样的事情。

正如从前揭史料和《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)以及《宋会要》等所了解到的那样,宋初的吐蕃广泛分布于河西、甘肃、宁夏、青海一带地方,〔3〕其中最强大的是凉州吐蕃,即所谓的西凉府六谷蕃部。这个六谷蕃部是以者龙族(一名咱隆族、《长编》五五,《宋会要》方域二一)为中心,以督六族(多啰族、《长编》四九,《宋会要》方域二一)、卑宁族(《长编五十)、觅诺尔族(密诺尔族、《长编》七三,《宋会要》方域二一),样丹族(《宋史·吐蕃传》)、乞当族(策丹族、《长编》七六,《宋会要》方域二一)等为主体。兰州附近的龛谷族、小龛谷族、懒家族、诸路族、贺兰山方面的大梁(凉)族、小梁(凉)族、咩逋族(密本族、尼玛族)、湟河流域的宗哥族(青唐族),另外还有所在不明的厮邦族、的流族、周家族、赵家族、日羌族、章家族、心王族、渴龙族、刑家族、纳迷族、水马波族等均隶属于其势力之下。〔4〕例如,后来与宋朝合作,成为宋代吐蕃族中具有代表性的民族宗哥族,当时亦隶属于六谷蕃部首领的统治之下。

前面谈到的吐蕃王并里尊之遣使,实际上就是在这种形势下进行的。在此让我们返回去再看一看开头的史料吧。

开泰七年(1018年)闰月戊午,吐蕃王并里尊奏,凡朝贡,乞假道夏国,从之。

该吐蕃王并里尊,虽然载明为吐蕃王,但正如从前面对形势的分析所了解到的那样,可以认为乃是个所谓的凉州吐蕃的土豪。不过,遗憾的是,他究竟是宋代史料中所记载的哪一个凉州吐蕃土豪,迄今尚不清楚。这个并里尊的王名,自然是应该以古代藏语来解释。幸好根据《唐蕃会盟碑》、《西藏王统记》〔5〕等,并里尊的古藏音可以复原为Phen Li brtsan。另外,在两《五代史·吐蕃传》、《宋史·吐蕃传》、《续资治通鉴长编》、《宋会要》方域条等里面虽然可以看到不少凉州吐蕃土豪的名字,但根据我的浅见,却未发现可以比定为并里尊的名字。但是,如前所述,如果考虑到当时吐蕃的形势的话,那么在朝贡簿和正史等记录上略去或在宋朝史料中仅记载作者龙族首领或大梁族首领等,而未记载土豪姓名的例子也并不少,再考虑到在辽朝史料和宋朝史料中有想象不到那样多的同音异字等问题,因此可以断定这个吐蕃王并里尊大概是凉州的一个吐蕃土豪,估计是不会错的。在《契丹国志》卷二一,诸小国进贡物件条中可以看到与辽朝进行官方贸易的各国名称。在与高昌国、龟兹国、于阗国等国家一起也可看到凉州的名称,这一点也许可以作为以上推论的旁证吧。

另外,在前述并里尊的奏言中我们看到的如下一句:

凡朝贡,乞假道夏国。

可以说这是说明当时该地东西交通实际情况的重要史料。

十一世纪初叶,西夏崛起于鄂尔多斯的重镇夏州,排除了宋朝的不断攻击,逐渐西进,终于在五代宋初席卷了东西交通要冲灵州,控制了当时东西交通的命脉。〔6〕上述一句话除表明了吐蕃王并里尊是凉州吐蕃(从辽朝看来在夏国的彼方)外,同时也使我们了解到他甚至企图依靠当时已侵入漠北,势力强大的辽朝的势力而获得西夏领域内的安全交通权。

当时,凉州的吐蕃与企图牵制西夏的宋朝结成了紧密的关系,历代的六谷蕃部大首领被任命为盐州防御使(或朔方军节度)灵州西面都巡检使,宋朝把殿直丁惟清派遣到此地。吐蕃与宋朝既然保持着这样的关系,那么西夏与吐蕃自然就处于敌对关系了。〔7〕因而凉州吐蕃和甘州回鹘的入贡使节便经常遭到西夏的劫掠。

在这种国际形势下,为什么吐蕃还要万里迢迢地向辽朝派遣使节呢?这显然是出于以下复杂形势的变化。

在党项族勃兴之英主李继迁的时代,由于他举起了叛旗,辽与党项之间的关系遂呈现出前所未有的亲密。辽主将义成公主嫁给他,而他则每年向辽数次入贡。然而,双方的这种关系在李继迁死后的李德明时代发生了一些变化。

李德明在与辽朝保持着前代以来的亲密关系的同时,也重新与宋朝订立了和议,要求设置榷场。〔8〕看到西夏的这种转变,辽朝自然感到不安。统和二十六年(1008年)以后,辽朝曾经两次对河西地方的甘州和隶州发动进攻,实际上也就是这个缘故。当时,辽已征服了漠北,在鄂尔浑河畔建筑了镇州可敦城,所以,这次征讨河西也是以西北路招讨使萧图玉从漠北南下而进行的。尤其是统和二八年(1010年)的第二次进征河西,似乎获得了相当的效果。《辽史》卷十五《圣宗纪》曾记载了辽征肃州的情况。〔9〕

〔统和二十八年〕五月乙巳,西北路招讨使萧图玉奏伐甘州回鹘,破肃州,尽俘其民。诏修土隗口故城以实之。

辽以占据肃州为转机,企图积极推进河西经营。例如,辽积极拉拢沙州归义军,在开泰八年(1019年)春正月,封沙州节度使曹顺为敦煌郡王,翌年秋七月,赐与曹顺衣物,并交换使节。同年冬十月戊寅,使节郎君老自沙州返回。〔10〕

关于开泰七年之遣使,实际上即在此种形势下进行的。因此,吐蕃王并里尊的遣使估计与沙州同样,是在侵入甘州、肃州的辽的驻在机关的怂恿之下,而赴辽的上京去的。

考虑到当时的这种形势,看来吐蕃的遣使是自甘州经土隗口故城,然后经西北路招讨使所镇之漠北镇州去往上京的。大概正是这样,所以该使节才带来了吐蕃王并里尊的上奏,请求“(不要走这样迂回的道路)凡朝贡,乞假道夏国。”的吧。

对于这个上奏,据《辽史》的记载是“从之”。看来圣宗是答应了他的请求,命令西夏可以让吐蕃通过,但是,这件事看来并未能实现。历来,象西夏这样从事中继贸易的边境王国,如果他按照邻国的意图允许到该国去的官方贸易使节和商队可以通过的话,那么其本国的经济基础就会发生动摇。虽然前载《辽史》中的史料未有明征,但当时西夏王李德明大概是婉言谢绝了这个要求。考虑到西夏与宋朝开始建交和辽侵入河西地方的国际形势,这样的结果是十分可能的。

在这次遣使后的第三年所进行的辽圣宗的亲征西夏,可以认为实际上就是对西夏的报复手段。

即,在《宋史》卷四八五《夏国传》中记述说

天禧四年(辽开泰九年,1020年),辽主亲将兵五十万,以狩为言,来攻凉甸,德明帅众逆拒,败之。

这与后世的编纂有关,《西夏书事》卷十记述了其间的情况:

天禧四年五月,并里尊以假道不许,不复朝契丹。契丹主归罪德明,亲将兵五十万,佯言出猎,直攻凉甸。德明率众逆拒败之。

这样,由于西夏的坚决抵制,凉州吐蕃与辽的关系终于断绝,不久,西北路招讨使萧惠于太平六年(1026年)对甘州的攻击失败了。这意味着辽的入侵河西政策的崩溃。(《辽史》卷十七《圣宗纪》)萧惠围攻甘州之日,但终未能打败甘州回鹘,只好徒然地返回漠北,而等待他们的则是阻卜诸部的叛乱。辽军相继战败,监军涅里,姑国舅帐太保曷不吕等战死,后来辽军只是由于得到了惕隐耶律洪古、林牙化哥等的援军,情况才有所好转。迄太平八年,终于镇压了阻卜诸部。

独具慧眼的李德明如何会放过这个良机呢?辽与凉州吐蕃和沙州的同盟,对西夏来说,无疑是腹背受敌。可能是由于漠北阻卜诸部的叛乱,辽对河西的统治减弱,而西夏则好象等待着似的,杀到了河西地方。

天圣六年(1028年),李德明遣子元昊相继攻陷甘州、凉州。有关西夏对河西的入侵情况拟另行论述。总之,自天圣六年至同八年,由于李元昊席卷了河西,甘州回鹘、凉州吐蕃等势力乃不得不从河西地方后退,以后只好投奔到青海地方唃厮罗的势力之下。

开泰七年吐蕃王并里尊的遣使,不仅说明了当时东西交通的实际情况,而且出乎意料地成为接连发生的重要事件的诱因,虽然是片断史料,但我们应该说其历史意义是极为重要的。

三

继以上所讨论的开泰七年的遣使入贡,接着出现在《辽史·本纪》中的吐蕃遣使入贡记录则见于《辽史》卷二十,兴宗三中有如下一文:

重熙二十年(1052年)二月甲辰,吐蕃遣使来贡。

正如前面所刊年表,此后吐蕃曾有一段时间频繁地向辽遣使入贡。如果把这些遣使入贡与开泰七年的遣使看做是同样的,那就要犯极大的错误。因为此处所说的吐蕃与前揭之吐蕃,无论是其地理位置或是民族构成等都全然不同。

如前所述,凉州吐蕃自天圣六年至七年(1028-1029年)遭受到西夏李元昊的强烈侵略,与甘州回鹘一起逃亡到了青海。

在《太平治绩统类》卷十六,神宗开熙河条中记载说:

元昊取西凉府,而厮啰得厮铎叔之众十余万,回鹘亦以数万人归之,其势遂强于诸羌。(《宋史·吐蕃传》文略同)

从这段叙述我们可以了解到,凉州吐蕃潘啰支与甘州回鹘的残余均隶属于西羌唃厮啰的势力之下。

也就是说,天圣六至七年,西夏侵入西凉府以后,吐蕃的根据地完全从凉州迁移到了青海地方,过去一直处于次要地位的青唐族,一跃而提高了其国际地位。这个青唐,最初由唃厮啰所统治,但在其晚年,尤其是在其子董毡的时代分裂成几个部分,以后又经历了极为复杂的过程。〔11〕

关于其过程,在《宋史·吐蕃传》后半部分有详细记载。在唃厮啰在世时,他与李立遵的两个女儿所生之瞎毡和磨毡角之间就已出现了三足鼎立的形势。不久,瞎毡和磨毡角病死,磨毡角的故地归唃厮啰所有,而瞎毡之子木征依据河州与唃厮啰之子董毡进行对立。最简炼地说明这种关系的则是沈括的《梦溪笔谈》。

在《梦溪笔谈》卷二五,青堂羌条中有如下记载:

唃厮啰死,子董毡立。朝廷复授以爵命。瞎毡有子木征。……瞎毡死,青堂首领瞎药鸡罗及胡僧鹿尊共立之,移居滔山。董毡之甥瞎征,伏羌蕃部李钺星之子也。与木征不协。其舅李笃毡挟瞎征居结河。瞎征数与笃毡及沈千族首领常尹丹波合兵攻木征。木征去居安乡城。有巴欺温者,唃氏族子。先居结罗城,其后稍强,董毡河南之城遂三分。巴欺温木征居洮河涧,瞎征居结河,董毡独有河北之地。

从这段叙述,我们可以了解到青唐族可分为三大部分。而且我们应当注意到,这并不单纯是分裂问题。由于吐蕃、回鹘的大批逃亡,异常膨胀起来的青唐人口没有合适的人材,因此可以说其分裂是必然的。也就是说,这个分裂,从某种意义上说,它意味着膨胀了的吐蕃族向洮河和临洮方面的侵入和发展。他们无论是那一群都比过去的青唐族人口众多,活动也较过去活跃。此后,青唐族在国际上就越来越受到重视,这也是必然的结果。〔12〕尤其是由于西夏的侵入河西,对于失去了直接到西域去的交通要道的宋朝来说,青唐便代之而成为重要的角色。此后,在《续资治通鉴长编》和《宋会要辑稿》番夷条、《宋史·吐蕃传》等里面,吐蕃向宋朝遣使入贡的记录之所以急剧增加也就是这个原因。

事实上,这个时期青唐族的东西贸易活动相当活跃。例如在《宋史·吐蕃传》中记载说:

厮啰居鄯洲(西宁),西有临谷城通青海,高昌诸国商人皆趋鄯洲贸卖。

这说明高昌地方的商人频繁地来到西宁地方进行贸易。又在同书后文中记述说:

其后,河州、武胜军诸族寝骄,闭于阗诸国朝贡道,击夺般次。诏边将问罪。已而董毡遣使奉贡入谢,上慰纳焉。

董毡排除了河州武胜军诸族的阻碍,再次开通了于阗诸国朝贡的道路。著名的元丰四年冬十月拂菻国的遣使朝贡,实际上就是在上述背景下进行的。〔13〕

在研究这些史料的同时,如果研究一下唃厮啰出身于高昌国,以及其子董毡之养子阿里骨是于阗国人等问题,那么就会对当时青唐族在东西交通史上的地位了如指掌。不言而喻,高昌是扼天山南路咽喉的要冲,而于阗是西域南道第一个贸易都市。与这两个地方进行密切交易的青唐族的繁荣是不言而喻的。

那么,占有这种国际地位的青唐族,为什么要向辽朝遣使呢?据我的估计,这是由于兴宗重熙十八年(1050年)辽以韩国王萧惠讨伐西夏的结果。关于萧惠对西夏的征讨,如前所述(参看拙稿《关于辽对西北路的经营》《史学杂志》66-8,昭和32年,本书305页),是辽与漠北的乌古敌烈部和阻卜诸军相呼应的一次大的远征。当时西夏英主元昊已薨,正处于谅祚初年的混乱时期,因此辽军获得了巨大胜利。于是,对西夏具有强硬发言权的辽朝遂立即向吐蕃(青唐)派遣了使节。

《辽史》卷八九《耶律庶成传》记载说:

耶律庶成,字喜隐……庶成方进用,为妻胡笃所诬,以罪夺官,绌为“庶耶律”。使吐蕃凡十二年,清宁间始归。帝知其诬,诏复本族。

清宁年间相当于1055~1064年,如果从此年进行逆算的话,庶成出发的年代应为1043~1052年间的事情。因为前述的吐蕃遣使是重熙二十年(1052年)的事情,那么估计庶成的遣使也可以理解为是对这次吐蕃遣使的答礼。该史料因为写做清宁间,而不是清宁末,所以庶成出发的时间可能是在重熙十八年(1050年)萧惠征西夏之后不久进行的。退一步说,如果把这次遣使看做是答礼的话,那么,把重熙二十年吐蕃的遣使看作是萧惠征西夏的结果,恐怕不会错。

对辽朝来说,无论是为了牵制西夏,还是为了与宋朝对峙,和青唐结盟具有极其重要的意义。有关这方面的记载虽然极少,但辽朝此后向吐蕃曾多次派遣了使节。在《宋会要辑稿》蕃夷六,吐蕃条有如下记述:

〔元丰五年(1082年)〕四月十五日诏。李宪近闻,夏人复遣间使,许董毡斫龙以西地,求平,及契丹亦继使人到青唐,深虑为夏贼成和。

翌元丰六年八月六日条中,契丹亦遣使至夏国及宗哥城,企图与西夏和青唐和解。于是,宋朝命李宪向青唐派出使节,命其“以契丹与宗哥相去极远,利害不能相及,令坚守。”〔14〕

根据宋朝方面的史料记载,宋朝的命令似乎得到了很好的贯彻执行,青唐完全按照宋朝的意图进行了活动。但是,事实肯定并非如此。这从辽公主下嫁一事获得成功也可以肯定。辽公主下嫁青唐发生在唃厮啰时代,据《宋史·吐蕃传》唃厮啰条〔15〕的记载:

嘉祐三年(1058年),……会契丹遣使送女妻其少子董毡,乃罢兵归。

按照这条史料,唃厮啰好象娶了契丹的公主,但《宋史·吐蕃传》董毡条却又明确地记载说:

厮啰三奏。乔氏有色,居历精城。……其二妻皆李立遵女也。

而且《乐全集》等书中记载了董毡娶契丹女为妻以事,〔16〕所以显然娶此公主为妻的乃是董毡。

契丹的这种政策,此后好象延续了下来。所以,后来在元符二年(1099年)九月王瞻军到达青唐,伪主陇拶投降时,也可以看到契丹、夏国、回鹘公主的名字。即,在《宋会要辑稿》蕃夷六,吐蕃条中记载说:

〔元符二年〕闰九月三日……青唐新伪主龙拶及大首领结咓龊心牟钦毡,率诸族首领并在城蕃汉人部落子回鹘等,并契丹、夏国、回鹘伪公主等,并出城迎降。

同书,元符三年三日条中亦有如下记载:

十八日,引见陇拶等。陇拶一班,契丹公主一班,夏国、回鹘公主次之。瞎征一班。

由此可知,契丹公主要比夏国和回鹘公主受到重视。如果以之与熙宁五年董毡之子蔺逋比与西夏秉常之妹结婚的事实进行研究〔17〕的话,那么我们就不能不认为当时辽、夏、青唐之间的交换公主以及国交情况是极为密切的。这样王韶经营熙河的意义也就显得愈加重要了。

这样看来,耶律庶成向吐蕃的遣使以及重熙二十年的吐蕃之遣使入贡,是此后长达半个世纪以上时间的辽与青唐友好关系的开端,其意义比起开泰七年的吐蕃王并里尊的遣使可以说远为重要。

四

根据以上考察,我们在《辽史·本纪》中所看到的吐蕃遣使入贡的记载,乍看起来好象都是同样,但是,如果仔细研究一下的话,我们就会了解到这些遣使入贡都是在复杂的国际形势下酝酿而成的,每次遣使都具有不同的重要意义。我们在上面所考察的开泰七年与重熙二十年的遣使便是其中最典型的例子。前者估计是经由漠北的凉州吐蕃的遣使,后者估计是经由西夏的青唐族的遣使,二者各有其重要性。我们应当注意到其历史背景及其情况是迥然不同的。根据以上考察,我们至少应当注意到以下三点:

首先,是十一、二世纪吐蕃族的重要性。有关中唐以后吐蕃的重要性,过去已多次进行过论述,但是,有关唐末、五代、宋初的吐蕃族的情况,他们在国际上所产生的影响等问题迄今仍被忽视。然而,正如我们从以上的讨论中所已经了解的那样,十一、二世纪的吐蕃族之动向,不仅与宋、西夏、辽等国有着联系,而且与鞑靼西域诸国的活动也有密切的关系。在当时各国之间复杂的国际形势中,吐蕃的存在是极为重要的。

关于吐蕃的这种动向,中嶋敏早在《围绕着西羌族的宋夏之斗争》(《历史研究》1——6,昭和28年)一文中对宋、夏、西羌三者的关系进行了论述,但是,对于这些关系我们必须进一步与辽、金、鞑靼(阻卜)、高昌、于阗等西域诸国联系起来进行考虑。只有这样全面地进行考虑才能越来越清楚地认识到西夏的侵入河西和王韶的经营熙河的重要性。

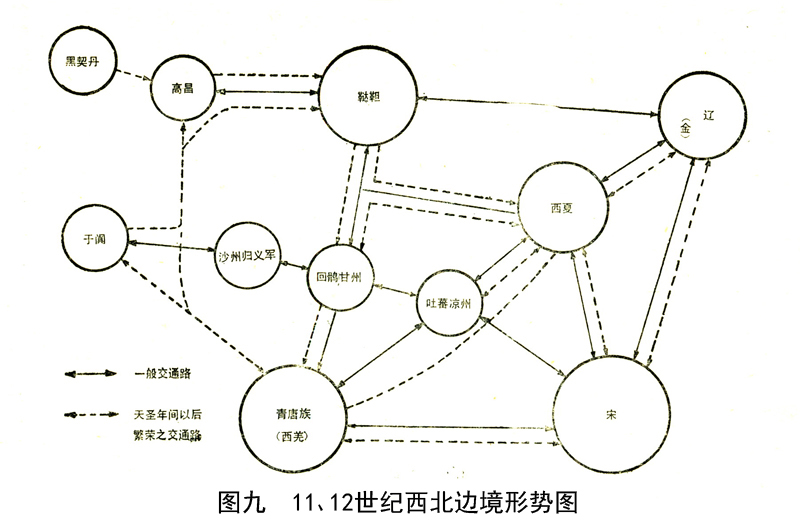

我们应当注意的第二点,是宋初东西交通史的重要性。由于东西交通,各国间的交往是分析复杂的国际形势的关键、交往的路线无非是连接有关各地区的历史上的动脉。东西贸易并不只是利益上的追求,同时也是复杂的军事外交形势的反映。正如我已详细论述的那样,这种密切的关系,在中国边境地带尤为显著。特别是宋、辽、金、西夏鼎立的十一、二世纪的西北边境的国际形势,实在是错综复杂。不过,如果从东西交通史的观点来看这种形势便能得出最明确的结论。

最后,第三点需要特别强调的,是对于近来十分流行的东西交通史方法论的一个批判。如前所述,正如从开泰七年与重熙二十年的吐蕃遣使的对比也可以了解的那样,潜藏在“吐蕃遣使来贡”六个字背后的政治、军事、外交、经济的意义,实在是很深的。最近,随着东西交通史的流行,通过对本纪和外国传记中遣使入贡的记载进行整理以论述两国间的外交关系和经济交流的盛衰十分盛行。但是,这种研究方法与根据单一的史料,例如仅仅根据《长编》和《宋会要》便匆忙得出结论的研究方法都是应该严厉批判的。假如整理一下以上所研究的两次吐蕃的遣使,那么将会得出什么样的结论,无疑是会一目了然的吧。

注释

〔1〕尤其著名的,是武宗会昌年间的廓州论恐热与鄯州尚婢婢之争。藤枝晃:《沙州归义军节度使始末》上编2、3(《东方学报》京都12之3、4,昭和十九年)。拙稿:《唐末、五代宋初之灵州》注〔14〕(收录于《安田学园研究纪要》第2号,昭和34年)

〔2〕藤枝晃,前揭论文。

〔3〕当时,在散居于各地的吐蕃族中,有镇戎军附近的茄罗、兀赃、成王三族、秦州大小马家族、安家族、仪州延蒙八族、陇山西延家族、宥州六族、渭州龛谷懒家族、原渭蕃部三十二族、兰州宗哥觅诺诸族等。参看《宋史》吐蕃传,《宋会要辑稿》方域21,西凉府、《长篇》53至73等。

〔4〕有关西凉府六谷蕃部之民族构成问题,请参看前田正名:《五代宋初有关“六谷”地域构造之论考》(《东洋学报》41之4,昭和34年)

〔5〕藤枝晃:《李继迁之兴起与东西交通》(《羽田博士颂寿记念东洋史论丛》,昭和25年)及前揭拙稿。

〔6〕佐藤长:《唐蕃会盟碑之研究》(《东洋史研究》10-4,昭和24年)Richardson,H.E.:Ancient Historical Edicts at Lhasa a-nd the Mutsung Khri gtsug lde brtsan Treaty of A.D.821-822 from the Inscription at Lhasa.Londou,1952.

王沂暖译:《西藏王统计》译名对音表。

〔7〕中嶋敏:《围绕西羌族的宋夏之斗争》(《历史学研究》1之6,昭和6年)

〔8〕参看《宋史》卷七《真宗纪》景德二年六月辛卯条;同书(卷四八五)《夏国传》,景德二年条;《长编》卷六十,景德二年六月丁亥条;同书,卷六三,景德三年五月壬寅朔条;同书,卷六四,同年九月癸卯条和丁卯条;同年冬十月庾午朔条;同书,卷六五,景德四年三月癸丑条等。

〔9〕拙著:《关于辽之西北路经营》(参看《史学杂志》66之8,昭和32年,本书305页)。冈崎精郎:《有关河西回鹘史之一研究》(《石浜先生古稀记念东洋学论丛》68-79页,昭和33年。

〔10〕《辽史》卷十六《圣宗纪》。这时,据说圣宗“诏释宿累。国家旧使远国,多用犯徒罪而有才略者,使还,即除其罪。”

〔11〕榎一雄:《关于王韶之熙河经略》(《蒙古学报》第1号,昭和15年)。中嶋敏,前揭论文。有关青唐族在东西交通史上的地位,拟另稿详述。

〔12〕《宋史》卷三二八《王韶传》,平戎策三篇。关于此时唃厮罗之绥抚问题,请参看《宋会要辑稿》蕃夷六,唃厮啰条及《乐全集》卷二十二,秦州奏唃厮啰条。

〔13〕《宋会要辑稿》蕃夷四,拂菻国条(《长编》卷三一七,神宗元丰四年冬十月己未条略同)记载说:神宗元丰四年十月六日,拂菻国贡方物。大首领你厮都令厮孟判言,其国东南至灭力沙,北至大海,皆四十程。又东至西大石及于阗王所居新福州,次至旧于阗,次至约昌城,乃于阗界。次东至黄头回纥,又东至鞑靼,次至种榅,又至蒙毡所居,次至林擒城,又东至青唐,乃至中国界。有关拂菻国之遣使经由漠北一事,已由松田寿男于昭和29年在特别讲座中谈到。最近,前田正名在《关于西夏时代避开河西的交通路》(《史林》昭和34年1号)中也将该交通路比定为经由漠北的道路。

〔14〕《宋会要辑稿》蕃夷六,吐蕃,元丰六年八月六日条。《西夏书事》卷二六,元丰五年四月及元丰六年八月条。

〔15〕在《梦溪笔谈》卷二五,青堂羌条中记载说:唃厮啰更娶乔氏,生子董毡,取契丹之女为妇。

〔16〕《乐全集》卷二十二,秦州奏唃厮啰事。在所奏第二状中有如下记载:又董毡娶契丹女为妻,契丹与西蕃本自异类,风马牛不相及,而忽万里通婚,情实不测。

〔17〕《长编》卷二一三,熙宁三年七月丙辰条及同卷二三三,熙宁五年五月丁亥条。

丝绸之路史研究/ (日)长泽和俊著 ( RI ) CHANG ZE HE JUN ZHU; 钟美珠译.-天津: 天津古籍出版社, 1990;