丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

13 获得样品:奥雷尔·斯坦因

作者:吴芳思

巴龙·曼纳海姆被委派在丝绸之路进行军事调查,开展人类学研究,在被遗弃的古丝绸之路的绿洲城市中寻找并收集文书和古物等多项任务。当他在1907年末抵达敦煌和千佛洞的时候,奥雷尔·斯坦因的29只大箱子(装满了洞窟中的写本和绘画)正在被慢慢地从敦煌向喀什噶尔搬运。在喀什噶尔,乔治·马嘎尔尼领事及其领事馆人员将负责把这些箱子安全而迅速地发往印度,然后再运到伦敦,最终到达大英博物馆的地下室。曼纳海姆错过了从斯坦因留在封闭的藏经洞里数千卷古代写本中收集资料的机会,这个藏经洞隐藏在一处废弃的神龛中。

或许斯坦因在进入千佛洞时完成了丝绸之路上最伟大的考古发现,此前他根本没有想到过他会发现什么,但长期以来,在丝绸之路上的探险家们中间一直有传言说,沙漠之中拥有无数宝藏。

1876年,普尔热瓦尔斯基在罗布泊探险途中发现了被沙掩埋的废墟。1879年,一位名叫阿尔伯特·雷格尔的俄国植物学家在吐鲁番附近发现了古代回鹘城市高昌(Kharakhoja/Gaochang/Qoco)的废墟,他报告说那里有佛像。一支匈牙利地质考察队在敦煌附近的绿洲上看到了壁画洞窟的外观。他们的这些发现更加丰富了那些传言的内容:在中亚的沙漠之下埋藏着帝国,埋藏着城市,自然也埋藏着宝藏。军人兼探险家弗兰西斯·扬哈斯本(他在1887年亲自前往帕米尔探险)把这些传言具体化了,他就如何到英国挣钱的问题向一位年轻的帕坦人提出了建议。“我告诉他,如果他在中国这个古老国家城市的废墟中和被沙掩埋的地方搜寻,就会发现古代装饰品和书籍,这些东西在英国会卖上好价钱。”1

很久以来,印度就给予这样的书籍收集者巨大的鼓励。很多去印度政府中供职的人都把主要精力花在了避免接触亚洲文化、尽量保持英国生活方式上,包括在困难和极热的环境中吃果酱和可接受的粥的替代品。但对另外一些人来说,印度就是东方文化的展示,因此了解当地的历史和文化在他们中间风靡一时。从18世纪末起,历史比较语言学、铭文学和古书画研究成为绅士们热衷于追求的学问。搜寻稀有的语言宝藏会遇到危险,就像1799年在埃及从拿破仑手中夺取罗塞达石板一样,现在这块石板正在伦敦破译。英国外交官亨利·罗林森先生在贝希斯敦从1200米(约4000英尺)高的悬崖上垂吊下来,以拓印下大流士的楔形文字(古波斯语、埃兰语和巴比伦语)石刻,这些文字刻在高出地面150米(约500英尺)的悬崖上。

在印度,探索未知的语言和文字的机会特别多。詹姆斯·普林塞普是加尔各答造币厂的一位试金专家助理,他潜心研究五年,试图破解波罗米文和佉卢文文字。威廉·约翰斯先生(1746—1794)是加尔各答辖区的法官、孟加拉亚洲学会的创立者、“第一位通晓梵语的英国人”。他说梵语“比希腊语更完美,比拉丁语更丰富,比前两者更精练”。巴克兰的《印度传记大辞典》(1906)中有条目指出了这种超出其职责之外的业余脑力劳动的危害:威廉先生“过度劳累”;普林塞普在1840年去世,“死于因过度疲劳引起的脑软化症”。

不仅仅是知识分子的好奇心刺激了在超越英国殖民地印度边界的广大地区内搜寻中亚古文书的冒险行动,各种人的迁移、从帕米尔高原的贵霜到罗布泊的楼兰等王国的盛衰,也使得多种语言和文字有时从丝绸之路的一端到另一端都可使用。佉卢文曾在阿富汗和楼兰使用,波斯语被用于写希伯来文,波罗米文被佛教僧侣广泛使用,因此在中亚发现的文书中的文字跟印度文化关系密切,而且,从印度本土传播开来的佛教是很多写本内容的联系纽带。

使得中亚如此使人感兴趣的是遗存下来的古文书,不管是写在棕榈叶、木简上,还是后来写在纸上的。这些被埋在古代城市废墟中的文书在干燥的沙漠中的保存情况要比印度好得多,因为在印度它会受到每年雨季所带来的湿气的影响。奥古斯塔斯·弗雷德利克·鲁道夫·霍恩勒(Augustus Frederic Rudolf Hoernle,1841—1918)博士是孟加拉亚洲学会的秘书,他在《在中亚收集古董》的报告中把大角逐中的政治学同“铭文研究”结合起来,“是鲍威尔文书和韦伯文书的发现第一次把我的注意力吸引到了中国新疆,我认为,这是一个非常有前途的铭文研究领域。后来我听说俄国人在这方面取得了成功,据说他们政府机构的代表在这时积极收集写本和其他古董并送往圣彼得堡。我听到这个消息后,在这一地区进行考古的愿望就更加坚定了,于是我在1893年6月1日写信给……印度政府的内政部长,建议政府向分派在中亚各地的政府机构代表发去指示,要他们做一些调查,搜集一些他们能够弄得到的样品。”2

霍恩勒的“收藏”是靠探险家们送给他的礼物发展起来的,这些探险家们在像莎车和喀什噶尔一样的丝绸之路城市中发现了在市场中出售的古董和古文书。他要实现进一步丰富收藏品的愿望,就要去激励探险家、考古学家和丝绸之路古董收藏家之一马克·奥雷尔·斯坦因前去探险。

斯坦因在1862年出生于匈牙利,是一个严谨的犹太教家庭中最小的孩子(和上一个孩子相差19岁),但却进行了基督教洗礼。他父亲的生意破产了,叔叔伊格纳兹和哥哥欧恩斯特支撑起了这个家庭,欧恩斯特保证了他这位比自己小得多的弟弟能受到良好的教育。斯坦因在维也纳大学学习了梵语和哲学,在莱比锡度过了一个学期,师从格奥尔格·布勒(Georg Buhler,1837—1898)。格奥尔格·布勒曾在孟买大学教授东方语言学,并为印度政府对私人收藏的梵语写本进行了调查。斯坦因后来去了蒂宾根,跟著名的梵语专家、东方宗教学权威鲁道夫·冯·罗斯一起学习。斯坦因在1883年获博士学位后就去了英国,在英国阿什莫林博物馆、牛津大学图书馆、印度事务部图书馆和大英博物馆研究了东方书籍和古币等收藏品,还在一个设在沃金的神秘的东方大学待了一段时间。这所大学是一位布达佩斯人威廉·格特弗雷·德雷特纳开办的,据说在大学学习时,学生只能说梵语,不许说其他任何语言。后来斯坦因被召回匈牙利服兵役,他在路德维卡大学学会了勘测和绘图。他在学术方面的兴趣和绘图技能成就了他的事业和名声,但他的第一个工作是在旁遮普大学担任登记员,后在拉合尔东方大学任校长。

斯坦因在1888年的长假中,步格奥尔格·布勒之后尘,开始寻找12世纪作家卡拉纳所作的《克什米尔国王编年史》写本。他精心安排的第一次小旅行就是为后续探险做准备的:他获取了最高权力机关的介绍信,旁遮普邦国务大臣和他的副官、英国派驻克什米尔地区的驻扎官还为他开具了证明信。他在第一次前往克什米尔之行中没能看到这部写本,但最终,他以特有的执著和外交技巧赢得了胜利。在其后十年中的大部分业余时间里,他潜心翻译这部编年史。3他的译著在1900年出版,但他从来没有对这部书失去兴趣,在1943年去世前他还在编辑此书的新版本。

在拉合尔,斯坦因遇上了鲁德亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)的父亲约翰·洛克伍德·吉卜林,他是中央博物馆馆长。这个博物馆中收藏的来自犍陀罗的具有希腊风格的佛教艺术品给斯坦因留下了非常深刻的印象。鲁德亚德·吉卜林这样描述他父亲的博物馆:“在入口大厅中立着较大的希腊风格佛教徒塑像,这些塑像都是由那些已被遗忘的工匠所创作的,只有专家们知道,它们是在多久之前被完成的,而且这些工匠的技术非常娴熟。有数百件人物浮雕、塑像和曾贴在佛塔和北国佛寺砖墙上的刻满人物的石板碎片,现在都被发掘了出来,贴上了标签,对公众展览。它们是博物馆的骄傲。”4洛克伍德·吉卜林的主要工作是担任梅奥艺术学校的校长。1890年,他把斯坦因介绍给他的新任副校长弗莱德·安德鲁斯。安德鲁斯后来不仅成了斯坦因最亲密的朋友之一,也成了斯坦因最终组建起来的探险小队的一名主要成员。他陪伴斯坦因去墨蒂参观耆那教神庙,斯坦因确认,这座神庙是7世纪中国伟大的求法僧人玄奘在他的《西域记》中记载的一座寺院。安德鲁斯教会斯坦因如何在现场拍摄照片,摄影成了斯坦因又一项重要的探险技能。

斯坦因最终搬进了安德鲁斯在拉合尔的家(共同居住是移居国外者常见的现象,而单身汉们“混居”在一起更常见)。1897年,另一位单身男士珀西·艾伦(拉合尔政府大学历史学教授)也来到安德鲁斯家,加入他们的“好朋友阵营”,他后来也成了斯坦因的终生好友。另外两个最终搬到梅奥艺校居住的是阿诺德夫妇:托马斯(盎格鲁—东方学院的哲学讲师)和梅,他们后来也成为斯坦因的重要支持者。1895年,斯坦因在克什米尔穆罕德马格地区的一片高山草地上野营度夏。在他的有生之年,他一直同安德鲁斯、阿诺德和艾伦几家人保持着密切的联系,他很多的空闲时间都是在克什米尔特别是在穆罕德马格度过的。

斯坦因第一次前往中亚探险(1900—1901)的目的,是要在地图上标明丝绸之路南线西端的一些古代遗址的位置。英国外交家们在和田和喀什噶尔市场上为印度研究语言学的同胞们购买的古代写本将取道南丝绸之路运往印度,这些语言学家们渴望得到它们。霍恩勒曾呼吁政府向其外派官员发出指示,要他们收集古文献,所以大量古文献落到他们手中,而且其中很多文献是由一位名叫伊斯兰·阿克浑的和田寻宝人好意赠送的。霍恩勒很快就开始支持斯坦因(虽然斯坦因认定“探险的主意是由我自己首先提出来的”5使人感到恼怒),斯坦因自己也获得了官方的支持,而且支持他的人不是别人,正是总督寇松勋爵本人。寇松正密切关注着俄国在中亚的影响。

当时正在英国的弗莱德·安德鲁斯为斯坦因提供了罐头食品,并在巴罗斯威科姆寻找医疗急救箱。同时,托马斯·阿诺德在斯坦因不在的时候被安排负责检查《克什米尔国王编年史》译本并最终校样的任务。斯坦因配备了马具、一个绿色的威尔斯登粗帆布浴室、一顶羊毛镶边的帐篷和具有防腐功能的铺在地上的防潮布、一种胶质软糖、巧克力、果酱、骆驼毯、书(包括寇松勋爵的《帕米尔高原和阿姆河之源》)、两名厨师,一名勘测员和一只长着黑白两色花纹的小猎狐犬“戴什”。6

这支由驴和马组成的探险队翻越了帕米尔高原,向喀什噶尔进发。斯坦因在“中国花园”中跟马嘎尔尼一家住在一起,这里有“普通英国家庭中所有使人感到舒适的东西”。他洗出了在路上拍摄的照片,对他的译著校样进行了最后的订正,这些校样是邮寄过来的。在他监督之下一些准备工作已就绪,包括雇佣12匹马、8头骆驼和另外4个人。

斯坦因进入了沙漠,开始绘制地图并进行勘测,在和田与加尔各答大三角测绘局建立了联系。为了在丹丹乌里克进行第一次大发掘,他又雇佣了30个人和12头驴。丹丹乌里克位于和田东北方的塔克拉玛干沙漠中,早在五年前斯文·赫定就来过这里。在两个星期的时间里,斯坦因在这里收集壁画残片、泥塑像、波罗米文翻夹装写本、刻画因咬坏匈奴人的马具军械而拯救了和田的鼠王的木版画、汉语文书(后来日期被确定到782年)。他总共发掘了14座倒塌、遗弃在沙漠中的建筑物。

再向东到尼雅,他们在一处类似废弃的居民区中发现了刻写着佉卢文的木牍。这些木牍实际上是书信,用相同大小的木条捆绑在一起,刻写文字的一面朝向里面卷起来,最后用泥封住,其中一些盖着古典人物头像封印,有一卷印着帕拉斯·雅典娜像,还有一卷上面盖着两个印:一个是由远在罗布泊的官员盖的汉文封印,另一个是西方古典人物头像。另外有一些木雕家具残片、一件古捕鼠器等都埋在非常古老的垃圾堆下面,垃圾堆仍旧发出难闻的气味(“我不得不吸入垃圾的臭味,经过这么多年之后它仍然刺鼻难闻。我也不得不吞咽下大剂量的古代细菌,幸运的是,这些细菌现在都死了”)。还有更多的用佉卢文书写的古印度语手迹残片。在尼雅,斯坦因并非把所有的精力都用在工作上面,他的翻译和赶骆驼的人打了起来,他用拐杖才把他们分开。后来翻译又要勒死自己,斯坦因不得不另外抽出精力来留意他们的举动。

沿丝绸之路再向东就到达了安迪尔。斯坦因在这里发掘出了一座废弃的寺院,在这个废墟中他发现了非常早的、写在纸上的吐蕃佛教经文和做工粗糙的雕刻品,它们证实了在8世纪时,吐蕃人把汉人赶出这个古城从而占领了它。他在喀拉墩没有发现他感兴趣的东西,这时马嘎尔尼从喀什噶尔派来的一位信使告诉他维多利亚女王去世的消息。

他的发掘工作是在极端寒冷的冬天进行的。他用斯多蒙特—墨菲北极炉给帐篷加热,但在早晨醒来时仍发现胡须结了冰。他用毛皮镶边的大衣把自己包裹起来,通过大衣袖管进行呼吸。小狗戴什睡在他的床上,穿着它自己的克什米尔大衣。尽管天气寒冷(赫定曾发现墨水在钢笔中已冻结),斯坦因还是坚持每天晚上连夜绘制地图,非常详细地记录他的发现,认真地写日记,以及给挚友们写很长的信。斯坦因的大量书信、日记和数百卷照片显示出他对细节倾注了非同一般的注意力,他决定把他的发现从各个不同的角度公之于世:从出版原位置照片、认真编写的目录到发表大量的探险报告。他对朋友的热忱经久不渝,搬到印度之后他很少看望自己的家人,但他和安德鲁斯、艾伦和阿诺德几家常常聚会。

4月,就在沙漠热起来、每天都刮沙暴的时候,斯坦因的最后一项工作是前往和田拜访伊斯兰·阿克浑。在沙漠进行的所有发掘中,他没有发现与伊斯兰·阿克浑送给霍恩勒的写本和木牍相类似的东西,因为伊斯兰·阿克浑说那是他在沙漠中发现的。霍恩勒在1899年宣布,他正在研究一种迄今为止不为人知的文字,这种文字就是在这些文书中发现的,但斯坦因早就对此产生了怀疑。在和田,伊斯兰·阿克浑被附近的一个村子叫了过去,他当时正在那个村子里行医,去时还带着“一本法语小说中的几页纸和一本波斯语书中的几页碎片”(他带上这些东西是出于发自内心的原因还是把它们当作神谕来咨询则不得而知)。7他是怀着帮助欧洲语言学家的意愿来的,他要送给他们一些自制写本。这种写本是他所看到的以真实的古波罗米文写本为基础而形成的不明文字,因为这就是欧洲语言学家们所需要的,所以大批地生产似乎就成了唯一的解决方法。伊斯兰·阿克浑讲述了他的写本制造厂:在工厂里把当地生产的纸染成黄色或棕色,用木刻版印刷,然后在火上用烟熏,直到它们看上去显得非常古老。有一些纸张是用破铜片订在一起的,用圆形、硬币一样的碎片穿孔装订。

1901年7月,斯坦因在牛津霍恩勒的家中把伊斯兰·阿克浑的事情告诉了他。霍恩勒希望时间的流逝会冲淡人们对伊斯兰·阿克浑的伪造文书中关于“新发现”的语言和文字的记忆。霍恩勒后来出版了《从中亚收集古物》第二部分,书中没有提及他早期所坚持的那些用不明文字写成的写本的真实性问题,只是提到,“斯坦因博士已获取明确的证据证明,自1895年以来,在和田得到的所有‘不明文字’的‘木刻版印刷品’和写本,都是由伊斯兰·阿克浑和几个同伙一起制造的现代赝品。”8

就在斯坦因的所有发现物从喀什噶尔运到英国之后,他在大英博物馆分得了一间房子,在这里,所有的古物都被弗莱德·安德鲁斯作了记录并拍照。弗莱德·安德鲁斯这时被大英博物馆雇佣,作为斯坦因的临时助理而从事这项工作。当照片无法记录来自尼雅的佉卢文“信封”上泥土封印模糊的痕迹时,弗莱德·安德鲁斯就把它们详细地画了下来。在尼雅发现的泥土封印中的帕拉斯·雅典娜的半身像,后来用于斯坦因的大部分著作的封面。斯坦因出版了两本关于他第一次探险的书:一本很受欢迎的著作《沙埋和田废墟记》(1903)和一本内容丰富而详细的考古报告《古代和田》(1908)。

斯坦因的第二次探险(1906—1908)或许是他最大的成功,因为就在那一次他到达了敦煌附近的千佛洞洞窟寺院,从第17窟中得到了成千上万册珍贵的纸文书和绘画。他当初没有打算去敦煌,他的计划是重访丝绸之路南线上的几个地方,然后去塔克拉玛干沙漠东部的罗布沙漠发掘古城楼兰和米兰,然后从北向南穿越塔克拉玛干沙漠。在第二次探险中,他得到了大英博物馆和印度政府的支持,而他发现的东西也要被两者瓜分。他的探险是在跟其他探险队竞争的背景下进行的,其中包括分别由德国语言学院的艾尔伯特·冯·勒柯克(Albert von Le Coq)、来自法国的保尔·伯希和(Paul Pelliot)和正在沙漠中进行勘察的美国地理学家艾尔斯沃斯·亨廷顿所率领的探险队。

斯坦因在一位厨艺稍差的厨师和一只新猎狐犬“戴什二世”的陪伴下走过了阿富汗。“戴什二世”取代了第一只猎狐犬“戴什”,因为当斯坦因在英国时,“戴什”被留在克什米尔并死在了那里。当他们穿越险峻的山口时,“戴什二世”会跳上斯坦因的马鞍前桥,它在沙漠中靠几杯茶活了下来。由于马嘎尔尼在喀什噶尔的积极活动,斯坦因聘请了一位中国顾问蒋师爷①。因为在第一次探险中,当他遇到汉文文书时,总感到缺少中国语言学家的不便。在卡达里克和尼雅进行发掘之后,他取道前往若羌,为穿越罗布沙漠去楼兰做准备。这次穿越沙漠之行用了七天的时间,中间有几次停下来是为了用牛皮缝补骆驼脚垫,它们都是因为路途太崎岖而损坏的。斯坦因在楼兰呆了五天之后,又得到了更多的用佉卢文刻写的木文书,这些文书显示出罗布沙漠和远方的巴克特里亚、粟特文书和斯文·赫定的卷尺之间的联系。他的队伍然后移师米兰,在那里他们发现了吐蕃人的痕迹,也发现了使人震惊的具有希腊风格的佛教徒头像和壁画。

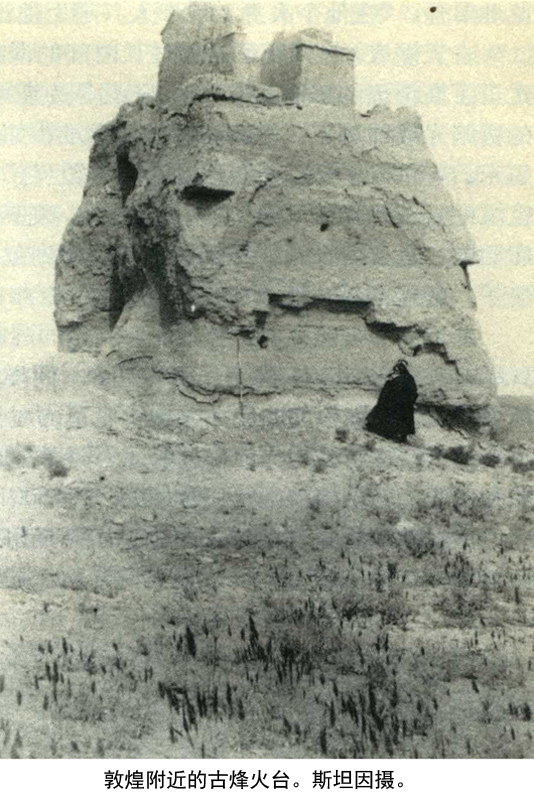

他们又向敦煌跋涉。斯坦因最主要的兴趣是去那里考察古烽火台,即边界线,它们是两千年前中国在沙漠中的边界标志。在那里他们发现了一些木简,上面记载着汉朝军营的日常活动。

1907年3月16日,斯坦因第一次出发去考察了千佛洞。他发现这些洞窟无人居住,因为道士、自封的洞窟卫士王圆箓去附近的绿洲化缘去了,王圆箓想募集一些善款以重塑佛像。斯坦因不遗余力地发掘烽火台,直到王圆箓返回。斯坦因在5月21日去见他,但在那时,由流经悬崖脚下的小溪流浇灌的杨树和榆树已经长出了叶子,形成了“使人感到凉爽的树荫”。斯坦因把他的人迁入空洞中,留下一个洞当作暗室,把帐篷搭在了树荫下。斯坦因对王圆箓修整寺院的工作感到十分震惊,“这些塑像跟墙上和洞顶上那些精致而保存完好的壁画相比,呈现出令人痛心的反差”。然而他佩服“站在旁边的那个奇怪的小人物”王圆箓是如此地节俭,“在他个人身上或个人兴趣上他没有任何开销”。9

一天深夜,在同王圆箓经过长时间的谈判后,蒋师爷“带着一捆汉文经卷”走进了斯坦因的帐篷。几天后,王圆箓为斯坦因打开了洞窟。“在道士的小油灯的昏暗光线照耀下,密密麻麻的经卷堆积如山,几乎有十英尺高。如后来测量显示,其面积总计可能接近五百立方英尺。”10这位王道士拿出了几捆写本,有汉文的规范佛经和吐蕃佛经;有梵文、波罗米文、粟特文、回鹘文等;有刻板印刷的,也有写在丝绸和织锦上的还愿奉献物;有各种各样的版式:卷轴、小册子、诵经活页;还有包书用的东西等。

斯坦因尽可能多地拍摄他能够到达的洞窟,他对此地受希腊风格影响的佛教(Graeco—Buddhist)留下了深刻印象,同样也被在一些壁画中所表现出的中国风景所打动。当他的骆驼在大山中吃草的时候,斯坦因抓紧时间:拍照和记录,派蒋师爷再次前去向当地官员保证一切都保护得很好,然后让重新恢复体力的骆驼和驴驮上若干捆写本和画卷(他支付了500卢比买下了这些东西),离开了敦煌。

然后他启程经安西前去踏勘南山的最西端。这条山脉位于敦煌以南,“有真正处于高山中的感觉!……这儿有高山火绒草、龙胆和大量高山花卉。啊!我从来没有搞明白它们的名称,它们漫山遍野……野大黄(在马可·波罗时代南山就因它而闻名)到处伸展着巨大而肥厚的叶子。”11“戴什二世”要被驮着才能渡过冰冷的山涧溪流,它花了大量的时间追逐土拨鼠。然后他们向处于丝绸之路北线的哈密进发,在哈密遇上了香港殖民地的秘书助理赛希尔·克莱门蒂。“当然,我们没有花多长时间就发现,我们在牛津和印度有共同的朋友。”12当听说冯·勒柯克和格伦威德尔一直在吐鲁番进行发掘之后,斯坦因立即前往那里。他发现吐鲁番市场充满了“欧洲商品”,室内都装饰着煤油灯、用摩擦轧光印花棉布覆盖着天花板,他偶然也会发现玻璃窗,这就使他感到,自己好像处于“我所说的‘小欧洲’的边缘”。13

在吐鲁番以西、位于天山山麓的库木吐拉(Kumtura/Mingoi),斯坦因发现了大量的泥塑头像和人像,它们再一次显示出希腊化佛教传统的独特风格。然而,库车的文物却已经被“伯希和教授率领的探险队以让人大加称赞的方法彻底地清理干净”。14在这种情况下,斯坦因于1908年1月底向南跋涉,穿越了塔克拉玛干“沙海”。这支探险队携带着冰块当水用,其行进方向全部由指南针指引,因为根本没有路标,只有无尽的粪堆。他们经过了死树丛林,它证明这是干涸的克里雅河古河床。在经过焦虑的16天后,眼看着冰块日渐缩小、力畜日渐虚弱之时,他们最终发现了在一层冰下流淌着的克里雅河水。斯坦因非常兴奋,拿出了帆布浴室,“在浴缸里纵情享受了一番”,以此来庆祝他们的胜利。15他们接近了位于丝绸之路南线上、在熟悉的尼雅西北方的喀拉墩。

斯坦因在接近和田的达玛沟发掘出了壁画,然后转而北上向阿克苏进发,后来又到了莎车。在莎车,他跟瑞典医疗队的拉凯特夫妇住在一起,就是这位拉凯特先生为斯坦因的摄影助手奈克·拉姆·辛格诊断出了他患有当时无法治愈的青光眼。奈克被送回了印度,他的视力由于受损太严重,已无法治疗,他的记忆力也在明显衰退。斯坦因费尽周折从印度政府那里为他争取到了退休金,但“他并没有活多久来享受这笔钱,因为在1909年年底之前他便平静地死去,从精神和肉体的痛苦中解脱了出来”。然而,这笔退休金作为同情津贴继续由他的妻子和儿子享用。

从和田寄运出他的考古宝藏(有50头骆驼的驮载量)之后,斯坦因继续在昆仑山从事勘测工作。昆仑山就在丝绸之路南线一侧延伸,把塔克拉玛干沙漠和西藏分开。他的小马“巴达克什”就死在了昆仑山上,自从斯坦因进入新疆后它就一直驮着他,它在一个上午生病之后就死掉了。这对斯坦因来说是不寻常的,因为他很少损失一个人或一头牲畜(跟斯文·赫定形成了极大反差)。他为没能把马带回克什米尔,让它尝一尝“真正的草和高山野花”16而感到懊恼。

由于极端寒冷,探险的最后一个阶段变得更加危险,为了使驴少受罪而不得不用枪把它们打死。斯坦因犯了个错误,他骑着牦牛在冰河边的一条石路上行走,靴子都被雪水浸透了,当他一瘸一拐地回到帐篷时,发现脚被严重冻伤。第二天早晨(9月23日)他说:“我感到脚痛得钻心,根本不能动……我的登山指南详细讲解了冻伤问题,清楚地指出在这种情况下会出现坏疽,并建议‘应该立即找有经验的外科医生治疗’。建议是很好的,但却不能使我恢复信心。”17他发现骑牦牛旅行不太舒服,而且他的吉尔吉斯牲畜也拒绝驮载躺在临时担架上的他,所以只好用皮带把他捆在垫起的骆驼鞍上。斯坦因忍住剧痛翻越了昆仑山和喀喇昆仑山,最终到达了列城莫拉维亚差会,在那里他右脚所有的脚趾都被截掉了。

1908年底,斯坦因乘船回到了英国,这次他带上了戴什二世。这只小猎狐犬度过了四个月的隔离期后,“在牛津艾伦先生好客的家中再次高兴地和它的主人相聚”。18就像在第一次探险中一样,斯坦因关心的是应该把资料记录在他自己的出版物中。第二次探险的“通俗”版本《沙漠契丹》早在1912年就出版了,但全五卷版本《西域考古图记》一直到1921年才问世。在详尽的描写中,斯坦因列举了所有收集物的清单、照片和地图,以及专家对这些收藏品某些方面的注释。他只要一同欧洲相关专家取得联系,他就会无一例外地向他们发出连珠炮似的问题,有时会送给他们珍贵的收藏品,这样他们就可以为他的详细报告作一些说明和评论。

他要使他的发现公之于世的决心演化成了学者一般的执著。当弗莱德·安德鲁斯拍照时,“记录天使”劳里莫小姐记录并跟踪联系送出的物品,追问办事拖拉的学者,要他们加以说明和评论。19所有的收集品和文书都在伦敦得到了检验和说明,然后在大英博物馆和印度政府之间分割(因为他们提供了资金支持),这就意味着将运往印度的那一部分物品还要走返程路。而第二次探险所获得的材料,由于第一次世界大战的干扰,只能留在伦敦,这就使得负责管理东方文物的博物馆管理员兼诗人劳伦斯·宾庸能够做一些有利于大英博物馆的明智交易了。20

法兰西学院的保尔·伯希和很明显想看一看斯坦因的材料,并同他在斯坦因从第17窟中获得文物仅一年之后设法弄到的那些文物作比较,于是提出自愿编写一本中国文书目录。虽然很多文书寄给了他,他却没能整理出一份目录。21伯希和的老师沙畹(Edouard Chavannes)从事从敦煌烽火台发现的木简的编目工作(1913),开始时出现了一些波折(最初的编目者拉菲尔·佩特鲁奇在第一次世界大战期间去世);后来绘画和幡由亚瑟·韦利编目(1931),然而他却有不同意见,他写道:“想象一下,如果一个中国考古学家来到英格兰,在一个废弃的修道院里发现了中世纪写本,他们也向管理者行贿,然后买下这些写本带到北京,我们会有什么感觉呢?”22直到1956年,翟理斯②所编辑的记录了近一半中国写本和文书的目录才问世(翟理斯说,这些用密密麻麻的小字编写的目录排起来有10到20英里长23),另一部分世俗文书的编目工作是由北京大学荣新江教授在1989年完成的。

斯坦因又去中亚进行了两次探险。在1913至1916年他返回了这一地区,再一次来到敦煌,又额外得到了约五百件卷轴。这些卷轴引起了一些争议,因为自伯希和在1908年来过这里之后,中国政府已下令将所有剩余的文书都运到了北京。斯坦因不明白这些卷轴从何而来,就像他以前得到的那些文书一样,他认为是王圆箓私藏了大量文书,目的是继续换取资金用于修复工作。于是,其中一部分文书是否是伪造品这一问题就被提了出来,而且进行了调查。斯坦因重访了吐鲁番地区的其他位置,包括在阿斯塔纳被掩埋的废墟。他在那里发现了被风干的木乃伊,旁边还有很小而且干透了的汤团和饼,它们都有一千多年的历史了。他也第一次沿额济纳高勒河勘察了黑城。黑城位于戈壁沙漠以东,是一座古城堡遗址,1908年俄国考古学家科兹洛夫对它进行了发掘。

1930年斯坦因第四次踏上了前往中国探险的行程,他得到了哈佛大学的资助,而且急于追赶兰登·华尔纳(Langdon Warner)在1924和1925年进行的探险工作(见第14章)。兰登·华尔纳在1925年进行的探险遭到了彻底失败,因为愤怒的中国人紧紧地盯着他的一举一动,这反映中国发生了戏剧性的变化。第一次世界大战结束后,中国在凡尔赛和会上遭受了屈辱,即德国在中国的殖民“财产”被转让给了日本,这使得中国的民族主义情绪迅速高涨起来。越来越多的中国年轻人赴欧美大学求学(他们常常能获得奖学金,这些奖学金就是在1900年义和团起义之后从中国的赔款中产生的),他们了解了中国文物外流到海外博物馆和美术馆的情况。在中国,通商口岸的问题常常激发频繁的抗议活动。斯坦因非常谨慎地避免与中国人发生冲突,在开始跟哈佛大学谈判时他就表明,一旦遇上麻烦就采取退让立场,即把所有的发现物归还给中国政府,只坚持保留照片。这是一种谨慎而狡猾的态度,因为斯坦因已经有了非常丰富的经验来跟遥远绿洲上的地方政府打交道和应付腐败的官员,他有把握带走那些发现物。

在这种背景下,斯坦因以一种不同的方式进入了中国。以前他经喀什噶尔溜进中国内地,在当地就可获得许可。从印度进入中国是合理的,也容易在中国的最边缘地区恐吓或躲避当地官员。这一次,斯坦因决定通过英国驻华最高代表,即英国驻南京的外交使节以获得批准。斯坦因获得了护照,返回了克什米尔,在那里他得到了来自喀什噶尔的消息在塔克拉玛干另一侧的乌鲁木齐省政府已接到命令,拒绝斯坦因入境。斯坦因急忙赶到喀什噶尔(戴什五世在这里突然死掉),英国新任驻喀什噶尔领事乔治·沙里夫上尉代表他与中方进行了谈判。斯坦因获得了批准,但被迫带上一名中国人。他怀疑这名中国人是特务,因为他在和田受到严密监视,在达玛沟他接到通知说不允许他发掘,在尼雅他的探险队受到警告,在且末他被告知他的护照已被收回,他只好返回了喀什噶尔。他还是得到了几件古物,是在尼雅偷偷弄到的,在喀什噶尔领事馆中这几件古物都被仔细拍了照。之后照片被喀什噶尔政府查获,据说是要送往北京,从此以后就彻底消失了。24虽然照片已消失了几十年,但当印度事物部图书馆(收藏了斯坦因前三次探险所得到的所有吐蕃文、和田文和梵文文书)在1976年归属英国图书馆时,一盒照片被转交到中国分部。后来兰州大学王冀青教授认定,这些照片就是斯坦因在第四次探险中丢失了的照片记录。

斯坦因再也没有回到中国。他继续探险并发掘,但却是在帕米尔高原的另一侧的波斯和阿富汗。他在1943年死于喀布尔,留下了新得到的小狗戴什(第七只)。在所有探险者中,他是最彻底的。他撰写的大量的系列探险报告《古代和田》、《西域考古图记》和《亚洲腹地》(关于第三次探险,出版于1928年)仍然是研究者最主要的资料来源。同样,他留下的照片和地图也成为珍贵的资料。

①名孝琬。——译注

②Lionel Giles,一译翟林奈。——译注

中西丝路文化史/吴芳思 著.-济南: 山东画报出版社, 2008;