陕商历史

2.2明代陕西的茶商

第二章 明代陕西商帮的初步形成 第二节 明代陕西的茶商

一、明代陕西茶商在中国西部崛起的原因

在明朝统治中国近三个世纪的漫长岁月里,基本上是陕西茶商垄断了中国西部的边茶贸易。这是因为有明一代,陕西茶商得天独厚,占尽西部边茶贸易天时、地利、人和各方面的有利条件。

首先,陕西宋元以来茶叶种植和茶叶贸易的发展是明代陕西茶商在西部边茶贸易中崛起的物质基础。陕西植茶甚早。《华阳国志·巴志》说其地:“园有芳蒻,香茗”。香茗就是茶园。公元前316年秦惠王命司马错率兵入蜀,灭巴国,并徙秦民一万户到蜀地,秦属巴国就成为陕西茶叶的主要出产地。魏晋南北朝以后,大量流民涌入大巴山区,使汉水流域的茶叶种植得到有力开发,唐代金州是全国茶叶有名的产区之一,陆羽《茶经》中指出金州茶叶“生西城、安康二县山谷”(205)间,即今天紫阳、安康、岚皋一带,该地区所产的“茶芽”被列为仅次于金的第三位贡品。宋代包括陕南诸州县的金州属京西南路,由于宋王朝实行的以茶博马政策,就近取川茶(包括陕南茶)往西北换马,使陕南茶叶种植又获发展,当时陕西有茶场“三百三十二”(206),产量亦巨。有人估计当时全国茶叶产量35000吨以上,而包括陕南茶区在内的利州路和成都府11州“岁产茶2102万斤”(207),占全国产量的60.1%。进入明代后,为了巩固边防,明政府在陕西、四川实行茶马交易政策,主要用陕川茶产交换西番战马,“中茶易马,惟汉中、保宁”(208),有力推动了陕西茶叶生产的勃兴,陕南兴安、汉中两府明中叶后茶叶生产是“茶园增加不知几处”,“开垦日繁,栽种日繁”(209)。为此明廷于正德三年专门设立紫阳县加强管理,逐使包括四川保宁府在内的陕西紫阳茶区逐步形成,并从川茶中分离出来成为倍受明廷重视的独立茶区,“巴陕之茶”(210)“秦蜀之茶”(211)的并列称谓在当时已不绝于书,《明史·食货志·茶法》几乎全部篇幅都记载的是陕川茶叶的史事。到明中叶,陕西紫阳茶区产官茶5万斤,商茶8万斤,尚不论走私茶叶的数量。陕西茶叶生产的发展,为陕西茶商就近贩运陕茶到西部各地准备了得天地之利的物质条件。

而唐宋以来陕西茶叶贸易的繁盛又为陕西茶商在西部边茶贸易领域迅速崛起提供了历史基础。茶叶作为商品性经营在唐代进入普遍化时期,唐代各地“市井茶肆相属,商旅多以丝绢易茶”(212),京师长安更是“多开茗铺煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮”(213),这里“茗铺”就是茶馆,原西安鼓楼“清魁盛”茶店的帐本上据说还载有秦琼、敬德买茶的帐务(214)。由于本地茶叶供不应求,茶商只好“前月浮梁买茶去”,害得茶商妇“来去江口守空船”,到了宋代行榷茶法,分全国茶区为六茶务十三茶场,由国家派官吏实行“茶叶专卖”。民植茶者售于官,给其食用者,叫食茶,出境者,给“食券”,“商贾贸易,入钱若金帛京师榷货务,以射六务十三场”(215)。但由于陕西地处西北边陲,宋朝国势衰弱,常受来自北方金国的侵扰,需从北方草地换取战马,因此对陕西实行了准民自由贩茶的通商政策。《宋史·食货志·茶》中载“天下茶皆禁,惟川陕广南听民自卖”,又因西部“乏茶”,茶之利甚厚,以致“商贾转致西北,利尝至数倍”(216),这便刺激陕西茶商纷纷转输本地茶产到西北贩鬻,获取“陕路民茶息什之三”(217)的厚利,当陕西茶叶不敷供应时,许多“陕西客人兴贩解盐入川买茶,于陕西州郡货卖,获利特厚”(218),所以宋人陈师道在其《茶经序》中说种茶贩茶是“山泽以成市,商贾以起家,又有功于西者也”(219)。至神宗熙宁七年,因西北羌人“颇以善马至边交易,所嗜唯茶”,(220)朝廷便派李杞、蒲宗闵入蜀“经画买茶”,他们令将“川陕民茶尽卖于官,更严禁私行交易,全蜀尽榷”(221),川陕茶叶贸易又进入官营时期,压抑了陕西茶商输茶谋利的积极性。进入金元时代,虽曾实行“禁茶”制度,不许官民饮茶,但却无法改变人们喜嗜茶的习惯,到宣宗元光二年“河南陕西凡五十余都郡.日食茶率二十袋,直银二两,是一岁之中妄费民间30余万也”(222),这里“日食茶二十袋,直银二两”,说明茶叶是花钱买来的,从而曲折反映了茶叶贸易的发展。元代经营茶叶贸易山还是赚钱的,王祯在其《农书》中说“夫茶灵草山,种之则利薄,饮之则神清,上而王公贵人之所尚,下而小夫贱隶之所不可缺,诚民生食用之所资,国家课制之一助也”(223)。凡此说明,陕西宋元以来茶商的大量存在及其长期贩茶所积累的业茶经验,为陕西茶商顺时趋势在明代西部边茶贸易中夺得垄断地位,做了历史准备。

其次,西部藏蒙少数民族对茶叶的巨大需求为陕西茶商从事边茶贩运提供了有巨大潜力的市场。明代陕西边外聚居着大量被明史称之为“西番”的藏蒙少数民族,“照得陕西、洮、岷、河州、西宁等处所沿边夷即古之土番”(224),他们“族种日繁,不可胜纪”(225)。这些藏蒙少数民族在青藏高原上逐水草而居,游牧为生,吃牛羊肉喝奶酪,特殊的自然人文环境使他们对茶叶有不可遏止的需求,甚至达到“不得茶,则困以病”(226)的程度。其需要茶叶的原因究之约有三端:

(一)茶为文明之饮料。茶叶的主要成份是茶素、茶单宁、茶香油。茶素有清神醒脑利尿的功能,茶单宁有杀菌止泻之效果,茶香油则芳香泌人心脾,有利于身心健康,饮茶既具有上述良好功能,为世界文明民族所喜饮,西部的蒙藏少数民族亦不能例外。

(二)茶与宗教和生活习俗的关系,西部边外藏蒙少数民族信仰佛教,而佛教主清净,《封氏闻见录》说“(茶)北人初不多饮,开元泰山灵岩寺,有降魔禅师大兴禅教,学禅于不寐,又不餐食,皆许其饮茶,人自怀挟,到处煮饮,从此转相傲效遂成风俗”(227)。茶与佛教的关系如此密切,信奉佛教的藏蒙民族自然喜饮茶,茶叶在他们生活中占有非常重要的地位。藏谚云“茶是血,茶是水,茶是生命”,藏民认为茶叶是很贵重的东西,男婚女嫁习惯以茶叶做为聘礼,结婚时要熬茶待客,红艳的茶汁象征婚姻美满幸福;生儿育女要熬茶,红艳的茶汁祝佑儿女英俊美丽,所以《西藏图考》载:“西藏婚姻……得以茶叶、衣服、牛羊肉若干为聘焉……人死吊唁,富者以哈达问,并献茶酒”。

(三)更因青藏高原特殊的自然环境。青藏高原和蒙古草原气候寒冷干燥,禾麦生长困难,而水丰草茂却使畜牧业发达,藏蒙人民日食牛羊肉为生,为了解油腻助消化,须大量饮茶,因茶有分解脂肪,帮助消化的功能。同时,青藏高原空气稀薄,人们呼吸困难,气燥干热,身体又需大量水份,而茶叶所含的茶多酚具有生津止渴的作用,为理想饮料。加之,生活在高原的人们以牛羊肉为食,蔬菜稀有,体内绿色素不足,需饮食茶叶来补充维生素,维持一定的营养。这些使得茶叶成为西部边疆民族不可缺少的生活必需品,牧区广泛流传着“宁可三日无油盐,不可一日不喝茶”的谚浯,就是这种情况的反映。可是广大西北牧区却“素产马,不得茶”,他们需要大量从中原输入茶叶,这便为陕茶在西北的销售准备了广阔的市场。因此明人所著的《谷山笔尘》中说“西北饮茶不知起于何时,本朝以茶易马,西北以茶为药,疗百病皆瘥,此亦前代所未有也”(228)。李时珍《本草纲目·茶》中也说“夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利溥哉”(229)。这说明西部少数民族对茶叶的巨大需求,为明代陕西茶商大量贩运陕川茶叶到西部各地提供了极为有利的市场条件。

其三,明王朝在陕西实行的“边茶贸易”政策,又为陕西茶商在边茶贩运领域乘势而起提供了历史机遇。在中国西部草原,游牧民族素产马却不产茶,而广大中原农耕地区素产茶却乏战马,这种区域经济结构的差异,使得唐宋以来西部少数民族以马从中原换取茶叶和中原汉族以茶叶从西部博马的“茶马交易”,成为不可避免的社会经济行为,“故唐宋以来,行以茶易马法”(230),明王朝自然继承了这一经济制度。问题在于,朱明王朝所实行的“茶马交易”除上述经济上的作用外,更有其深层次的政治需要。因为,整个明代,对明王朝统治威胁最大的就是盘踞鞑靼的元代残余势力和西部散居五千里的西番羌戎,他们善骑射,作战能力强,常常扰乱边境,兵临中原,搞得明王朝手忙脚乱,穷于应付。因此,他们便想通过利用边外少数民族“不得茶则困以病”的弱点,以茶叶作为羁制少数民族的手段,同时用茶来换购战马,即以茶作为剥夺少数民族作战能力的手段,使其通过“输马”作为臣服明王朝的“纳差”形式。这便使明朝在西部实行的“茶马交易”不仅是个经济问题,首先是个政治问题,即为治边之策。所以,“茶马交易”只是在明代的西部才具有“边茶”贸易的特殊性质,对此明朝主管茶马交易的御史杨一清曾讲得很直接。他说,前代称茶马交易为“互市”为“交易”是“大不相侔”,没有说中要害,茶马交易的实质应是“戎人得茶,不能为害,中国得马,是为我利。至我朝纳马,谓之差发,如田之有赋,身之有佣也。彼既纳马,我酬以茶,我体既尊,彼欲亦遂……且金城以西,绵亘数千里,以马为科差,以茶为酬价,使之远夷为臣民,不敢背叛,如不得茶则病且死,以是羁糜,实贤于数万甲兵矣,此制西番以控北夷之上策也”(231)。因此,茶马交易也只有在明代才受到中央政府的高度重视并形成完整的管理体系,故“明制尤密”,茶叶贸易虽“有官茶有商茶,皆贮边易马”(232),这便是明代边茶贸易的由来。

明代的“边茶贸易”主要行之于陕西、四川两省,在陕川又经历了不同的阶段,采取了不同的模式。

在陕西,边茶贸易是指把陕西紫阳茶区(包括汉中、兴安、四川保宁等府)的茶叶输向甘陇,出河州以换取青海、宁夏等地西番族的马匹。其本身又区分为官茶和商茶两种不同性质的“茶马交易”。

官茶即官办边茶,是由政府垄断经营的边茶贸易,它本身经历了三个阶段。

第一阶段是由洪武初到洪武三十年的政府边茶专卖时期。洪武初为了用茶叶从西番族手中换取战争急需的马匹,明廷在陕西西部边境设立河州、洮州、西宁、甘肃四个茶马司(以后根据需要茶马司设立的数量与地点有所增减和调整),在徽州(今甘肃徽县)设立茶引批验所,负责陕西茶马交易事宜。并于洪武四年令将陕西汉中府诸茶园拥有的864058株茶树中,除“每十株官取其一”为茶课外,其余民所收茶,一律由“官给值买之,……每五十斤为一包,二包为一引,令有司收贮,令于西番易马”(233)。由于陕西茶产有限,为确保茶马交易,洪武五年又令四川保宁府征茶100万斤由“有司收购,侯西番易马”(234)。当时陕西官茶是由官收官运,各县产茶大户先将官茶自行雇脚运到汉中领银,再由运茶军夫由递运所经连云栈至徽州批验后,运往河、洮、西宁、甘肃等茶马司入库换马。四川保宁府茶产则由军夫经万县沿大竹河挑至陕西接界之西乡、汉中,交与陕西军夫运向西北各茶马司。

在陕西边境则由各茶马司专司与番族交换马匹。最初明廷试图用现金购买牧民马匹,但“其用泉货与中国异”(235),牧民因得不到他们的生活必需品多持惜售态度,马至者益少。为了打开市场,明太祖遣内使赵成以罗绮绫帛并巴茶与之交换,还命守将善加抚循,马稍来集,茶马交易才逐渐趋于正常。到洪武十六年又进一步规定了陕西茶马交易的比例“凡上马每匹茶40斤,中马30斤,下马20斤”(236),并形成一套严格的官茶管理制度,“出茶地方有税,贮茶有茶仓,巡茶有御史,分理有茶马司、茶课司,验茶有批验所,岁遣行人赍榜文于行茶所在悬示禁约私茶”(237),“凡犯私茶者,与私盐同罪,私茶出境与关隘不讥者,并论死”(238)。明太祖朱元璋连驸马欧阳伦贩私茶都格杀无论,充分表现了明廷对陕西边茶专卖的决心。

第二阶段,从洪武三十年到弘治三年的贡赐纳差时期。官办边茶虽然可以保证陕西茶产对边境的供应,却不能控制西部少数民族的马匹供给,加之在官茶下20斤茶叶就可以换1匹马,利润极厚,商民为大利所驱,冒死犯禁,使茶叶走私屡禁不止,茶贱马贵,番民亦愿意换私茶,而不愿换官茶,使官马“多瘦损”。在这种情况下,明廷改变政策,实行“金牌勘合”制度,即强行向少数民族征购马匹,明廷用金牌向他们下达征购战马的任务,要求其向朝廷贡赐,他们依据金牌博马求售是对明廷“纳差”,如田之有赋,身之有佣,实质上是纳购战马的实物赋税。为此明廷特制金牌41面,详细地规定各番族应纳马的数量,其中陕西边地的“火把藏恩囊日等族,牌4面,纳马3500匹;河州必里卫西番二十九族,牌21面,纳马7750匹;西宁曲先、阿端、罕东、安定四卫,巴哇、申中、申藏等族,牌16面,纳马3050匹”(239),并额定陕西岁办茶26200斤,兼巡私茶4—5万斤,输边关换马(240)。通过贡赐纳发,确保了边马供应“运茶50余万斤,获马13518匹”(241)。

第三阶段,自弘治三年到明末的边茶开中时期。官办边茶和贡赐纳差虽然从茶和马的两个方面确保了茶马交易,但由于政府统制,违背经济规律,使其存在一系列不可克服的矛盾。其一,内地人民不许贩茶,茶户所产茶叶“除约量本家岁用外,尽数入官”(242),所有茶产悉数涌向边关,使边地茶叶供大于求,各茶马司“积贮尤多”(243),甚至“腐烂而无所用”(244),形成内地需茶而不得通,边关多茶却无所市的局面。其二,边地多茶,茶贱马贵,少数民族持价而沽,有的茶马司“用茶八万三千五十斤,止易马七十匹,又多瘦损”渐生玩侮之心(245)。其三,贡赐纳差,强行科派征发,遭到番族反抗,“过期而不至,马数逾年不完”(246)。加之官吏需索,以贱易贵“致使番族衔忿,甚至引刀自刎”(247)。其四,在官办边茶下,无论内地茶叶或是边茶,其利溥焉,这便使私茶难以禁绝,如陕西额定岁办官茶2万多斤,而巡私所获的私茶就有4—5万斤,为官茶的一倍多,私茶涌向边地,使茶价愈贱,得马愈少,大乖茶法马政。其五,官运边茶,路运费繁,“道远难致,人多为困”(248),政府财政亦不堪负担。这些困难迫使明政府不得不向商品交换的规律靠拢,转变政府行为,废止金牌制度和边茶专卖,实行官督商办的边茶开中政策。弘治三年“令陕西巡抚并布政司出榜召商中茶,给茶引巡茶御史中挂号,于产茶地方收买茶斤,每引不过百斤,每商不过三十引,运赴原定茶马司,以十为率,六分听其货卖,四分验收入官”(249),为了鼓励商办边茶的积极性,还同时规定“每上引给附茶100篦,中引80蓖,下引60篦,名曰酬劳”(250)。正德元年又额定陕西“岁办茶课26800斤,新增茶课24160斤”(251),为商办官茶永为定制的总数。由“各州县大户解茶到府领银,自行雇脚运至茶司交收”(252),“商人不愿领价者对分,官茶贮库,商茶经自货卖,尊于常例”(253)。到嘉靖四十三年又进一步规定“以后每年开茶商人以150名为止,勒限买茶报中”(254)。这便形成一套完整的官茶开中制度,即如顾炎武所说的“茶引有数(视商),茶篦有数(视引),茶商有数(视产),私采有禁,私市有禁,通番有禁,出境有禁,岁易马于番”(255),顾氏还评论说,这套管理办法是甚为“得策”的好办法。

在明代陕西边茶贸易中,与官茶并行的尚有商茶。商茶即商办边茶,是由商人自备资本执引自买自运陕西茶产至茶马司批验后或交茶入库,或自行货卖。商办边茶在陕西又采取了两种不同的形式。

明初在全国实行“榷茶”,令商人于产茶地方“纳钱请引,引茶百斤,输钱二百,不及引日畸零,另置由帖给之,无由,引及茶引相高者,人得告捕”(256),并且“量地远近定其程限”(257),不许越境贩茶。而对陕西更严,实行“禁茶”,“民间蓄茶不得过一月之用,茶户私鬻者籍其园入官”(258)。这种“禁茶”制度,茶户种茶不得其利,商民贩茶升斗罹法,使产销并滞,严重束缚了陕西茶业生产的发展。到成化年间只得放宽政策“民间采茶自税官外,余皆许给文凭于陕西腹里货卖”(259),边茶仍不许商人染指。但供养陕西20万边防军和官办边茶费繁路重,政府力有不逮的困顿,使明政府参照食盐开中的办法以边茶在西北获利颇厚作为诱饵,实行“茶叶开中”来诱使商人转输军粮、边茶,并以茶引做为支付运费的报酬,这是第一种形式的边茶开中。这种形式的茶叶开中自洪武以来就时开时闭,如宣德中“定官茶百斤……中茶者自遗人赴甘州、西宁,而支盐于淮、浙以偿费”(260),这是“茶盐开中”,盐引是官办茶叶运费的报偿。又如成化三年,陕西“岁饥待赈,复令商粟中茶”(261),这是粮茶开中,茶引是粮食运价的报酬。弘治三年陕西巡抚罗明请于“临、巩、平三府开中茶叶,八十五万斤,多商纳米以备边实”(262)。可见这种第一种形式的边茶开中完全是政府根据需要而采取的借助商力解决边地军需民用的临时措置,它具有偶然性,机动性,却往往数量很大,规模甚巨,这便为陕西商人合法的参与边茶贩运开辟了道路。

到弘治三年实行官办边茶的开中政策,即对以前的官办边茶改为官商四六分成,而且岁额53184斤,是为第二种形式的“边茶开中”。这种形式的边茶开中,茶引已不是运费的支偿物,商人运茶“四分验收入官”则是对运茶贩茶的实物课税,即《明史·食货志》中所说的“商茶输课略如盐制”(263),这才使得“边茶开中”有了独立的经济意义。它与第一种边茶开中形式的区别在于:第一,商人开中边茶不是为了取得茶引的运费支偿物,而是直接通过经营茶叶本身“听其货卖”而获取赢利;第二,商人开中边茶数量稳定“额定茶课53184斤”,“遂为常例”,成为日常往返重复性经营;第三,这种边茶开中并不排斥第一种形式的边茶开中,而是与之并存,这便使商人经营边茶既有经常性、稳定性又有机动性、灵活性,二者相辅相成,使陕西茶商经营西北边茶贸易的范围更为广阔。事实上自弘治三年官办边茶开中后,商人运茶赴边的第一种形式开中仍是大规模的存在着。如弘治七年“陕西岁饥,开中茶二百万斤,召商派拨缺粮仓分,上纳备赈”(264);十三——十四年大同、宣府、延绥三镇又“开中茶叶九百万斤”(265);弘治十七年又“召商收买茶五六十万斤依原拟给银定限,听其自买自运至各该茶司,仍委官于西宁河州二卫发卖,价银官库收候给商”(266),到嘉靖四十三年干脆定为常例“题准以后每年开茶仍止五六十万斤……勒限买茶报中”(267)。这说明陕西边茶商办是西北边茶贸易不可抗拒的规律,无论是第一种形式的边茶开中,还是第二种形式两边茶开中都使边茶贸易日益被纳入商品经济的轨道。这便为陕西茶商大规模的从事西北边茶贸易提供了近水楼台的有利市场机会。

在明代,四川的边茶贸易主要掌握在陕西商人手中,因而需要对川省边茶及其发展阶段略做说明。

四川的边茶贸易是指把四川川南茶区雅安、灌县、名山、邛崃、射洪等州县的茶叶输向康藏,出碉门以换取松藩、西藏番族的马匹。其本身也经历了官办边茶和商办边茶两个阶段。不过,其商办边茶的时间比陕西更早,规模比陕西更大。

四川南部雅、灌、名、邛、洪五属州县是我国最古老的茶区之一,又与居住在松藩、西藏的藏族地域相连。明初为了以茶易马,在临近藏区的碉门、黎州、雅州设茶马司主持茶马交易,并将这一制度推行于全部川藏边区,“秦蜀之茶,自碉门雅黎抵甘乌恩藏五千余里皆用之”(268)。最初川南茶户是用茶叶换取藏族的毛缨、茜等物,“商族往来贩鬻,每岁课额所收一万四千余贯”(269),明廷认为用茶易红缨杂物不划箅,有乖马政,遂实行官办边茶,由官收官运以交易马匹,“茶株取勘在京,所收之茶,复给官价买之,收贮官库以备易马”(270),由是“民不敢私采”,“商旅不行”,一如陕西茶区。这种官办边茶行之不到年余,便碰到困难,一则商茶不行,课款亏累;二则官营边茶,私茶难禁。由于明代边防的重点在西北,因而边茶贸易控制的重点亦在西北,对西南边茶明廷控制不严。洪武二十一年便改变政策“仍令民间采摘,与羌人交换,如此则非惟民得其便,抑且官课不亏”。(271),实行边茶商办,政府只是在宏观上控制茶马交易的比例和严禁无引私贩。洪武永乐年间曾规定四川茶引5万道,到隆庆三年因边茶畅销导致腹引壅滞,遂裁川茶万余引,额定川茶3万8千引,“以3万引属黎雅”为南路边茶,“4千引属松藩诸边”为北部边茶,“4千引留内地”为腹引(272)。由此可见,有明一代四川的汉藏边茶基本上是商运商销,没有受到官府太多的限制,而经营四川边茶贸易的“多属陕商”。所以,明朝政府在陕川两省实行的“边茶贸易”政策,为陕西茶商大规模走上贩运边茶的经营道路,并在明代近三百多年间夺得边茶贸易的垄断地位提供了因利乘便的历史机遇。

二、明代陕西茶商经营边茶贸易的活动概况

在明代,经营陕川边茶贸易的主要是陕西商人。他们的活动情况亦可按西北边茶和西南边茶两个方向来说明。

西北边茶是将陕西紫阳茶区的茶产贩往甘陇,出河州与西番交换马匹或其他畜牧产品。由于陕西本身产茶,秦、凉、河、甘诸州又是陕西地域,因此经营西北边茶的主要是陕西商人。这些开中执引的陕西茶商,先在紫阳设立茶店,每年春秋两季执引到官店官牙交纳课税后,驻店“买茶装篦”,然后由官店在茶引上“注发引年、月、日期印钤,运至汉中辩验真假”(273)。由于明际茶引批验所设汉中,所以汉中自明代起成为紫阳茶叶重要的加工集散地。当时紫阳茶叶经水陆两路运止汉中。陆路是经汉阴石泉雇人背茶于西乡,再由西乡马驮人背于汉中,因此西乡是紫阳茶叶赴汉的中转地,由石泉背茶到西乡常在茶镇歇脚,故西乡的茶镇便由此而得名,加之明代每年由四川保宁府责办的10万斤川茶要由大竹河运止西乡转口汉中,使得转办陕川茶叶成为西乡主要产业,“邑民昼夜治茶不休,男废耕,女废织,而莫之能办”(274),就是到清末民初这种情况都未曾改变,“每到冬季还有骆驼百余匹来西乡往返驼运,历年西乡成交茶叶约有300万斤以上,因茶行交易额大带动了其他行业的发展,因此,有人认为西乡市面的繁荣是因茶行增多而发展起来的”(275)。水路则由任河装船入汉江上溯止汉中附郭的铺镇,由于涸水季节船运只上行铺镇,故铺镇成为陕西茶叶的主要集散地之一,“其民勤农桑安商贾,东乡十八里铺为邑巨镇,商贾辐辏”(276)。

陕川茶叶在汉中批验后分两路运向甘陇。一路沿褒斜道经留坝、凤县、两当达天水(秦州),到天水后又分为两路,一路经清水达庄浪等地,另一路经甘谷、武山、陇西、临洮达临夏(河州)。再一路经勉县、略阳、成县、西和、岷县达临潭一带(洮州),此即张翰所谓“汉中西川巩凤犹为孔道,至凉庆甘宁之墟”(277)。

凤县为陕川茶叶经徽州批验的必经之途。因此“秦蜀商贾云集,资产富饶”(278),“尤其在商业繁荣的东关,川陕商族,南来北往,往宿此地,大小客店如川陕店、柳树店、悦来店等都是顾客满员……每当黄昏时节,更是热闹非凡,轿抬、滑杆、驴驮、马载、客旅往来,熙熙攘攘”(279)。茶叶过载还使凤县形成一种特殊的经济现象,那就是“每年秋冬……青海、甘肃驮盐的骆驮、马帮,到双十铺后,卸下盐包,骡马歇住客店,骆驼就歇在河滩,驼客就在河滩用自带的铜锅,挖坑埋锅造饭,他们没有杆面工具,就把合好的面用手揪到锅里煮熟吃,至今双石铺人还把吃厚面片叫‘骆驼客饭’”(280)。

略阳是陕川茶叶入甘的又一孔道“地边陇蜀,嘉陵江绕于西南,栈坝河环于西北,西至阶州白马关为赴甘大道,盐茶货物驴驮人夫往来不绝”(281)。因往来货物到此要改装分配,故略阳的堆栈业很发达,业务繁盛,就是到近代由略阳转输的入甘川茶、紫阳茶“每月约67080斤”(282)。

天水为古秦州,是川陕茶叶入甘后的重要集散地。因此该州的运输业极发达“天水地当川陕要冲,人烟稠密,商贾云集,当清同治以前运输之广甲于全省……向之运费骡马年约七八千头……有骡车约五百余辆……骆驼,每年自冬末至春初约有四千余头”(283),这些运输力量有相当多是用来转输陕川茶叶的。

边茶贸易使陕西茶商的足迹遍布河陇各地,并带来了甘陇许多州县经济的繁荣。徽州因茶马批验所设于斯,因之“寒燠得中,物产略备,又为水陆通衢,商贾辐凑,故四民乐业,百务俱兴”(284),成为陕川茶叶入甘的重要中转地之一。

河州、洮州因“岁运巴陕之茶于司,官茶而民得以马易之”(285),“各省军民流聚巨万”(286),从而使该州商务发达,“南关市客店一十八座,四方贾居焉”(287)。“少数年之间河州之马如鸡豚之畜”(288)。

兰州明为皋兰,是内地货物通甘凉的必经之道,加之嘉靖癸亥设甘州茶马司,因“商人苦于运拽”,明廷令将甘茶“调停折中收贮兰州”(289)。因此,在明代运茶到兰州各卫的主要是陕西茶商,“兰州、西宁等城茶务不仅明代多为陕帮商人经营,甚至从清代至民初,陕帮商人都占举足轻重的地位”(290)。《甘肃商业志》中说,就是在近代兰州的茶叶“主要由山陕大帮垄断经营”(291),这些“山陕大帮为了扩大联络,在重要商品集散地的县城,一般都设有会馆,致富之后,有的携资还乡,有的就地安家落户,世代经营商业,成为当地的商业世家”(292)。

出兰州“河以西之商货,凉庄为大,往者捷买资甘(州)肃(州)”(293)。明人郭代《甘州纪事》诗中说甘州的茶马交易是“耗牛互市番氓出,宛马临关汉使回”(294);就是到近代,凉州“商人以陕籍为多……陕商多贩土产及湖北白布、兰布”(295),这里土产当然包括茶叶。肃州其城东门嵌字曰“东通华狱”,直面陕西,因而“商人以晋人为多,秦人次之”(296),“城内大小商店三百余家”(297),其中陕西人开的茶叶店亦应不少。

地居河套的宁夏府是陕西商人销茶的又一中心市场。陕川茶叶由天水分途北上,经固原,吴忠入宁夏府。固原为三边总督的驻节之地,弘治十五年后增盐池中马,使固原茶商盐商云集,“固原荒凉之地,变为繁华”(298);由固原北上,吴忠为宁夏茶叶集散市场,该地交通便利,为黄河水运中心,“马车驼队,云屯客集,河中船舶,轴辘相接,市声喧嚣,仓栈林立,中西商贾,络绎不绝”(299)。而宁夏府城至迟到嘉靖时已分坊而货,其中山货在“清和坊”,也就是茶叶的专买市场。

西宁系由甘入青藏之门户,因此亦是陕西商人销茶的又一主要市场。洪武三年改秦州茶马司为西宁茶马司,其机构设在西宁卫城北大街,市马地点在镇海堡。据《秦边记略》称,当时至其地互市之人“自汉、土、回人而外藏民甚多”,茶马交易使西宁市场“牝牡骊黄,伏枥常以万计……负提辇载,交错于道路”(300)。凡此说明,明代中叶以后陕西商人在甘陇的广大区域内牵驼驱车,贩运边茶。成为衔接汉藏人民经济联系的主要力量。其贸易茶叶数量仍十分巨大。若按正德元年“令汉中岁办茶课26800斤,新收茶课24160斤,俱照数岁,永为定制”(301)计,陕西紫阳茶区输甘陇官茶当为每岁50960斤,这与《甘肃通志卷十九茶马》中列举的“见今茶课51384斤系汉中府属西乡石泉汉阴及兴安紫阳五州县岁办分解各茶马司”数字基本相符。加上“每岁商中茶8万斤”(302),再加上“令四川保宁府每岁运茶10万斤至陕西”(303)以赴边中马,可知明代陕西茶商每年输往西北边地的茶叶,最少不下于23万斤,更不去说常常超出官茶数量一倍以上的“私茶”和明政府不定期的开中茶,动辄“二百余万斤”,“八百余万斤”等,从上述这些数字中可以窥探明代陕西茶商对西北地区经济发展所做出的贡献。

西南边茶是将川南雅、灌、名、邛、洪五县区茶产贩向康藏,出碉门以换取松藩、西藏少数民族的马匹和其他畜牧产品,在历史上被称为“五属边茶”。由于一方面,元代以来用兵西征,西藏青海诸部臣服,元设陕西行都使包括今天四川雅安、荣经、天全、汉源等处,当时东路阻隔,雅州、黎州官吏上任,皆自西宁洮州取道西康,官道既通,商人咸至。另一方面,陕西商人宋代便远涉蜀地贩茶到西北换马,而当时“川人不喜经营,尤畏远道,故不能与陕人竞争”(304),因此明代乃至清代经营五属边茶的主要是泾阳、户县等地的陕西商人。他们在蜀地又因地城不同而区分为“河南帮”与“河北帮”。河南帮即渭河以南户县、临潼、兰田、长安的陕西赴蜀茶商,最多的要数户县人,在户县又以牛东、沙河寨、第五桥等村人为多,故亦称“牛东帮”。河北帮即渭河以北泾阳、三原、韩城、朝邑等县的陕西赴蜀茶商,其中以泾阳商人为主,其次是三原人。这些陕西赴蜀业茶的商人,多在打箭炉(今康定)从事商贸活动,他们在陕西被通称为“炉客”(305)。

明初设茶马司于雅州,出碉门即为番境。后陕西茶商不顾明廷“汉不入藏,藏不入汉”的禁令,把茶马交易地点推进到接近藏区的打箭炉,使打箭炉成为汉藏茶马交易的中心,这些赴川业茶的陕西炉客,每年春秋两季两帮齐集户县牛东,常常是一个老“炉客”引带1—4人,一行七八十人,沿陕川间的38马站,步行40余日,跋涉三千余里,沿途危关隘路,羊肠小道,古柏参天,树荫蔽日,备尝艰辛赴打箭炉经商。他们设总店于打箭炉,然后采取“拴两头”的经营方式,一头设座庄分号于雅安、天全、邛崃,灌县等产茶区,凭引在该地收购茶叶,加工焙制后,雇背工、茶驮成群结队将茶叶运至打箭炉总店;另一头设分店于深入藏区的巴塘、炉霍、甘孜直到青藏边地的玉树、结石,每年派伙计押解驮茶之牛驮大帮将茶叶输往藏区各地,形成产、供、销一条龙全程经营,由于川省边茶贸易官营时间较短,政府对茶叶贸易的控制远不如西北地区那么严格。因此,川藏边茶贸易的商品化程度比西北边茶高,更容易体现商品流通对经济发展的促进作用。陕西茶商在川藏各地的经营活动大致可以反映这种情况。

雅安是川南茶的主要产区又是明初茶马互市的交易场所,番人由严州卫人黎州到雅州易茶。故“陕西人在雅安特别多”(306),他们最初在雅安收茶卖茶,当茶马交易中心移至打箭炉后,这些陕西茶商在雅安等产茶区主要是收茶焙制后运转康定,到民国尚存在二十余家,在雅安的就有“义兴、聚诚、天增公、恒春、恒太,五家都是陕西帮”(307),其中“义兴茶庄,实创于明末。经营边茶之规模信誉,诚为雅安第一家”(308),到民国“雅康途中,每日所见茶背子,可达七百余人”(309),足见其贸易之繁盛。

汉源为古黎州,明代番商经此地入雅安换茶,故该地“城势雄伟,城内九街十八巷遗迹尚可访寻,当时汉夷交易即聚于此”(310)。

打箭炉即今日之康定,因诸葛亮征蜀令部将郭达在此造箭而得名。昔日打箭炉仅是一荒凉的小山村,因陕西茶商为接近藏区往往越境贩茶于此,“邛雅荣天名州县商人领引边茶,皆于炉城设店出售”(311),而使该地成为汉藏贸易中心,《四川通志》曰“惟茶商聚于西炉,番众往来交易,以是成为通衢也”(312)。到明末该地已有经营茶业的“锅庄木鸦万千户”,清康熙四十七年造炉定桥,使雅鲁藏布江天堑通途,“军民商贾之车徙负载,咸得安驱疾驶”(313),康定遂成川康商业中心,“番夷总汇,因山而成,市井幅凑”(314),“常年交易,不千数千金,俗以小成都名之”(315)。而该城“贸易则操于陕商之手”(316),并形成该地商业隆替以边茶贸易为转移的局面。沪河以北为陕西街(常称为老陕街),“陕西客商经营的店铺有百余家”(317)是康定商业最繁华的街区。而聚居在陕西街的茶店就有“八十余家,资金最雄厚的是陕西帮”(318),他们兴增衰减,以大并小,主要的字号有:姜公兴、兰荣泰、王长盛、王怡盛、义兴、恒太、聚诚、天增公、恒春、余孚和、夏永昌、黄福元、高泰原、高德泰、李庆发、杨天德、高泰昌、王兴华、彭裕泰、王恒升、王元记、李胜和、王骥成等。这些设在康定的茶庄实际上只是一家号口,在产地则分为几家茶厂。如黄福元,在康定则一家,在天全则有福元贞、福元太、福元义三家,都各自设厂办茶,三家所产茶运到康定由代表三家的座庄销售,各家情况相似,不一一列举(319)。

这些在康定由陕商设立的茶庄中历史悠久,资本较大,具有代表性的商号有:

恒盛合:是陕帮中最古老的商号,起初是户县牛东一位姓孙的和阳新村一位姓葛的,每人各出白银二百两合资开设的。孙住康定,葛住木里(藏区),极盛时资本约白银二万两左右,历史达六百余年。

利盛公,业药材,甘孜、玉树、邓可等地有分号,极盛时资本白银三万两左右,历时四百余年。

魁盛隆,业药材、康香等,极盛时资本白银三万两,历史三百多年,光绪二十年歇业;

昌义发,业务药材,玉树有分号,极盛时有资本四万余两,历时二百年,光绪二十五年倒闭;

茂盛福,业药材,木里有分号,极盛时有资本白银七、八万两,历史一百八十余年,民国十五年歇业;

德泰合,业茶、药材,历时二百年,资本最盛时17—18万两,甘孜、雅安,重庆,成都、乐山都有支号,解放初歇业(320)。

这些总店设于康定的陕西茶商,基本上掌握着川康的经济命脉,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中,皆为首屈。现在西康商业在陕商之手,殆无不可”(321)。

川南边茶在康定汇总后,分三路输向西藏青海各地。

一路由康定越雅*(上龙下口)江至理塘、巴塘到昌都再行三百里至拉萨,为入藏南路。这一输茶路线使巴塘成为川藏边茶的中转市场,“五谷丰壤,桃李竞芳”(322),自明中叶以来“陕西客户贸易于此”,有街市,建汉城隍庙以及关帝庙,并有专门待陕西商旅的“行馆”,“颇高洁,可眺望,全塘在目,俨如内地”(323)。理塘的陕西商人也不少,“从前在理塘从事商业的户县人有20多家”(324),从打箭炉到巴塘途中都有陕西人开设的旅馆或货栈,道光甲申海宁人徐瀛经打箭炉入藏,止东俄洛“宿陕人刘姓店”,抵西俄洛“住陕西泾阳人刘姓店”(325)以至裹塘。

一路由康定经道孚、甘孜渡金沙江至昌都分岔一道与南路汇合入拉萨,一道趋玉树、结石入青海,为入藏北路。这一输茶路线使道孚县成为茶叶转输中心。清人徐珂在《清裨类钞》中指出以“道孚县论之,唯贩牛、羊、毛革与买换茶叶之商甚巨……道孚汉商颇多饶裕,皆陕人……且有开大餐馆、酒馆与卫生茶馆者”(326)。经道孚而趋炉霍,由于“陕商突破不入夷地的禁令,应邀前往,使炉霍的商情顿行活跃”(327);由炉霍而走甘孜,因“陕商在打箭炉经营百有余年,资本充裕,习知甘孜北通青海,西通西藏……遂多设分号于甘孜地段,市场因之勃兴”(328);由甘孜而北上玉树“市上较大之商店,约三十家……陕商六家,以北隆昌为较大,亦即汉商中较大者”(329)“玉树贸易全赖此辈流动商人之往返……运外货者,大半为茶商,茶产于四川雅州六属,销售西藏及玉树各族”(330)。

一路是经懋功达茂县趋松潘销茶于甘南藏区,使松潘成为甘南茶叶销售的主要市场。松潘县设于明洪武十二年,“其城外东北,亦有附廓,人烟稠密,商贾辐凑为西陲一大都会”(331),其中茶号以“丰盛合、本立生、义合全开业最早,其次为聚盛源、裕国祥,老号二三百年,余百数十年不等”(332)。

由于陕西赴蜀茶商在川、甘、青、藏的广大藏区行销边茶,“行茶之地五千余里”(333),使四川边茶贸易的数量比西北边茶更为巨大,“嘉靖时每年为240万斤;隆庆时为340万斤,迤止清中叶更激增为1100万斤”(334)。使“五属边茶”成为明清四川经济史上最壮观的一页。

三、明代陕西茶商从事边茶贸易的经营方式

在明代,由于秦蜀茶产的性质及其焙制方式不同。两地边茶的经营方式也有所不同,必须分别论述。

明代行销西北的边茶主要是陕西紫阳茶叶,紫阳茶系绿茶或非发酵茶,其基本形态是散装茶而非紧压茶,其品种按采摘时间区分为四种,清明后谷雨前采摘的为“毛尖”;立夏前采摘的为“细蔓子”;立夏后采摘的为“粗蔓子”;小满后采摘的为“粗茶”(335)。粗茶“非番人所好,所卖不完”(336),“不堪易马”(337),故西北边茶以细蔓子和粗蔓子为主,统称“细茶”,正统十三年令“务征细茶运纳”(338);成化九年又令“今后收课必须细茶”(339)。这种茶叶性质决定了西北边茶经营主要采取了全程购、运、销一体化和过栈批发两种方式,其中又以过栈批发为常见。

全程购、运、销一体化是指由茶商自购、自运、自销,无假手他人。这种经营方式在边茶开中后应当是存在的。因为在官办边茶阶段曾规定陕南产茶“各州县大户解茶到府领银,自行雇脚运至茶司交收”(340),《明会要》亦载“陕西金州等五州县课茶,责令大户径解茶马司交纳”(341),说明这些大户是熟悉运茶的道理及其方式的,茶叶开中后,他们很可能转化为专业茶商。再从购茶看,《紫阳县志》说当时茶叶经营的情形是“执引之商,立店紫阳,买茶装篦”(342),说明当时的“茶店”是由执引茶商设立的购茶庄口,由他们通过自己设立的茶店购买茶叶,然后装篦外运,该县志还指出到明末清初这样的茶店尚有六处,如果联系边茶中所规定的“四分入官,六分听其货卖”(343),并且“每年开中茶商人以150名为止”(344),以及明末陕西茶马御史徐一抡在给中央的报告中说,他到汉中紫阳令“将该符迤西所堆篦茶催令商店星速发运”(345),这里的“商店”即指茶店。可以肯定这种集购运销于一身的专业化经营茶商是存在的。问题在于年代久远,岁月湮没,我们尚未查找到明确的个案材料,只好留待后人继续研究。

西北边茶贸易的基本经营形式在明清时代是过载批发。至迟在隆庆、崇祯时汉中、凤翔改食灵州池盐后,这种方式便迅速成为紫阳茶叶的主要经营方式。这种过载批发经营方式的基本内容是:由汉中、西乡商人在产茶区设立茶店或栈行,由他们直接向茶户购买茶叶再批发给外来客商,或是招徕外地客商(主要是甘肃、宁夏、青海等地驮盐到陕,购茶做为回程货的西北客商,当时称其为“西北客”)驻店买茶。这样的茶行、茶栈在明清紫阳茶区所在多有。如紫阳的宦姑滩就有吉昌永、协盛魁、福盛长、兴义隆等行号,其中“吉昌永一次容留外商十几人”(346),“协盛魁一家年成交额达数十吨”(347);瓦房店有易胜兴、易盛合;毛霸关有源顺和、万丰;蒿坪河有义兴隆等。这些茶行、茶商在紫阳各产茶区通过茶经记、茶滚子向茶户收买已焙制好的毛茶(紫阳茶系散装茶,其焙制方法是将采摘的嫩叶先放入烧红的铁锅中翻炒,即为杀青,然后将冷却的茶叶用手揉捻,挤出茶汁,以增茶味,即为揉捻;如果是蔓子茶还需装入麻袋用足踏紧,解块、干燥后反复揉捻装踏,须多次方成。然后用篦包或竹萝等贮藏出售。购茶时茶商视货高低,言价收买,备称过载,在茶季等争购繁荣时亦用断堆方式,即系有茶一筐,手掮目视,付价若干,并不过称(348)。茶商购茶后需在当地或运西乡雇人对毛茶进行拣选和重新包装,以备运输,所以紫阳拣茶女工特多,紫阳福音堂是专为外商设立的拣茶场所,拣茶女工多达上百人;洞河镇拣茶女工多达120~180人左右(349),有的女工甚至终身以拣茶为业,如紫阳县民“任项之妻……历久十年茹茶艰辛,不事装饰”(350)。拣剔好的茶叶还需各雇男工,记合包装。紫阳茶有两种包装方式,一种是麻布包的,须用青水洗过的麻袋趁湿包装,开口处用木杠柠紧打实;一种是纸做的桶装,每桶装茶40斤,标上字号标志,因宦姑滩茶好,一般都标的是“紫阳宦镇细茶”字样,人背船载远至西乡、汉中批发。

西乡、汉中,特别是汉中十八里铺是紫阳茶叶的中转、集散市场,因此茶行不少。西乡经营茶叶的行商号集中在南河堤,有新记、新华、复兴、聚厚丰、福昌、兴发祥、明泰等行号(351);汉中经营茶叶的行商有永源协、资胜源、德记信成祥、天晶、又昌丰、协义生、同聚、永生福、元福、三元和、义胜泰、祥顺德等数十家;铺镇因系水陆码头,是紫阳茶叶最主要的集散批发市场(352),经营茶叶的行商有:公义和、公义永、蕴德成、永茂德、万发隆、宝泰和、同聚德、同兴成、协胜公、义兴源等。(353)这些茶店茶行主要从事过载批发业务,他们在紫阳、西乡收购茶叶或购入其他行商运来的茶叶,再批发给甘肃运盐来的客商。其中尤以铺镇的批发业务最为繁盛。因为铺镇一则水运发达,春冬汉江水枯时,船只上行只能到达十八里铺,故每逢枯水期运茶商船只能把茶卸在十八里铺,只有涨水时茶船才上达汉中,而水运成本低廉,运价便宜,使铺镇占有水运之利。二则铺镇堆栈发达,凡西北来到之食盐、水烟、药材存放均便,短期内售出固善,否则堆栈照市价收买,货场之交易迅速,不致有旷日废久之病,使铺镇有招商之便。因此,西北客来陕南购茶,往往附带运盐,驮盐驴骡以十八里铺为终点,在此卖盐鬻茶,捆载北上,由盐商转化为茶商;陕茶商则售茶购盐,由茶商转化为盐商,使得“紫阳茶与西北所产之食盐乃成为两区互相交运之重要物品”(354)。由于铺镇西北客商云集“每年集散之茶叶在十万斤以上”(355)。这些西北茶商(其实也是陕西茶商,因为明代甘陇属陕西)在铺镇购得茶叶后,用驼、骡驮至西北各地转销或零售给当地藏民以换取马匹、牛羊或其他畜牧产品。这种情形一直维持到明末清初,湖南安化副茶兴起后才发生了新的变化。

西南边茶从明初起就一直是商运商销。因此,陕西商人在四川经营“五属边茶”主要采取了“驻中间,拴两头”的最成熟的购销一体化经营形式。并且“五属边茶”是红茶即发酵茶,其基本形态是紧压茶,较之于紫阳茶更便于长途贩运,因而其经营的具体方式也与西北边茶有所不同。

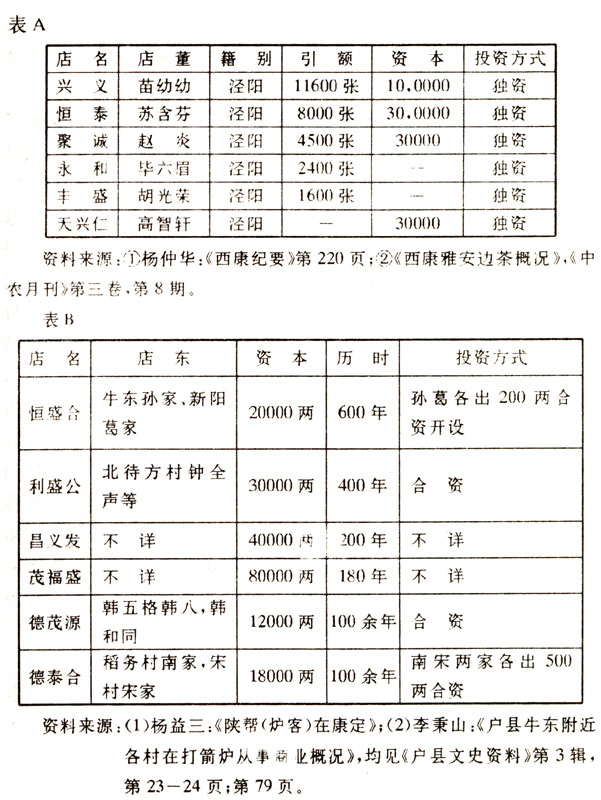

“驻中间”是指设总店于雅安、打箭炉等茶叶交易中心,通盘指挥协调边茶购销业务,亦叫“本庄”。明清之际陕西商人在康定设茶店八十余家,基本上都聚集在沪河以北的“老陕街”,并按其地域和乡土关系分为“河北帮”和“河南帮”两个帮口。河北帮以泾阳、三原、渭南等地的旅蜀茶商为多,他们基本上都是大财东。如泾阳石桥川流村的刘义兴“以经营茶业、药材为主,商号多设四川、西康等地”(356),他家办的“义兴茶庄”在雅安设店于明代嘉靖年间,成为从明到清代康定无论规模信义都位列第一的大茶庄,其店董曾在清末担任过垄断川康茶叶贸易的“雅安边茶公司”之总理,“为全帮茶商代表”(357),泾阳当年流传的“东刘西孟社树姚”几家大富户中第一家“东刘”就是指的他家。社树姚家,“分为恒昌、惠谦,燕义、居敬、祝新、仁在七支,不但在泾阳,三原、西安开设货栈、钱号,而且发展到巴蜀,康藏云贵地区,以雅安为中心”(358)成为明清泾阳首名富户。而最富的于家,专营茶、药材,商号多设庄四川一带,最有名的是“恒泰盛”字号,堂名“务本堂”,康定的“恒泰”茶庄就是他家的生意。(359)此外,康定另外八家大的茶庄聚诚、永和、丰盛、天兴仁等都是泾阳商人开办的。在河北帮中渭南商人也不少,渭南孝义镇的严家是闻名全国的大财东,康藏“北路边茶”基本上全是严家的生意,“从灌县到讼藩的茶运业伐木行,几乎大部分是被渭南孝义镇严氏所垄断”(360),松藩的义合全茶庄就是他家的买卖。“河北帮”由于财力雄厚,这些茶庄基本上都采取了独资经营的方式。可将明清“河北帮”在康定的茶庄情况列表A:

河南帮以户县牛东、第五桥等乡的人为多,故又称“牛东邦”,户县牛东炉客在康定陕西街的陕帮生意中“竟占十之八九”。河南帮在康定经营的茶庄主要有恒盛合、利盛公、魁盛隆、昌义发、茂盛福、德茂源、泰来恒、德泰合等号,由于河南帮财力不如河北帮厚实,故他们经营的茶庄大都采取了合资的形式。亦可将河南帮明清之际在康定经营茶庄情况列表B:

“拴两头”是说一头在茶区设座庄分店收购、焙制茶叶,运康定总店存库待销;另一头在藏区设分店销购茶叶,形成购、运、销一条龙经营。也有只拴一头的,或是在茶区购茶焙制运止康定直接售于来打箭炉贩茶的藏商;或是在康定从别的茶庄批发茶,运到藏区分店直接销售给藏族民众。前者是购销联营,后音是批零结合,使经营形式呈现出多样性和灵活性。

这些设在茶区座庄购茶的茶庄茶店,每年凭茶引通过茶贩子向茶农收购毛茶,亦叫“帕茶”(南路边茶属红茶亦叫发酵茶,其品种有粗细两类:毛尖、芽茶、芽砖为细茶;金尖、金玉、金仓为粗茶。南路边茶以细茶为主,其初制方法除锅炒杀青,手捻攘制外。比紫阳茶多一道工序,即“踏茶”,其方法是将揉捻好的茶叶装在麻袋里,雇人工站在麻袋上用脚踏揉,使茶叶卷曲紧缩,晾干后装蓖出售,即雅安茶农所谓“帕茶”)。茶店购入毛尖后须在本店内再进行深加工,这是紫阳茶所不曾有的,其基本内容是:茶店将买好的帕茶堆放在一起,促其发酵,称为“做色”,然后晒干,拣去粗杂枝叶,装入帕内在甑上蒸制,每甑粗茶五斤、金玉四斤、砖茶一斤,蒸好后将茶放在蹓板上蹓踏。每蒸一锅,约踏六七来回,是为“蒸馏”。将蒸馏好的茶再放在用木板做的架子内由木制椿板椿成茶砖,即为压制,每四块为一甑,每四甑为一包装入篦包内,即为“包茶”亦称“精茶”。由此可见,西南边茶作为紧压茶完全适应了西部市场的需要,一则紧压茶原料粗老,价值较低,适合藏区的消费能力;二则紧压茶体积小便于运输,又适应了西部路途遥远,交通不便的运输条件;三则紧压茶经过压制后,便于贮藏,亦适应了西部茶市与茶区距离较远的市场环境的要求,这就是明代西南边茶比西北边茶经营规模大的重要原因,亦成为明末清初湖南安化紧压副茶取代紫阳散装茶的历史原因。

在茶区,茶庄、茶商将精制的包茶要雇觅“茶背子”背往康定,其道路之坎坷,运输之艰辛非常人所能想象。从雅安到康定距离550里,步行15天方可到达,其途要翻越海拔3800公尺的丞相岭,“其山晴朗日少,除雨日多,迷雾纷霏,疑非人间,每值冬春之际,冰雪碍途,道险路滑,行走或感不便,而茶背子竟能背负重茶,一走一呼,伛偻前进;其劳殊甚钦佩”(361),然后须再翻越海拔3600公尺的飞越岭,又称大雪山,其山极为陡峻,山顶常年积雪,下视层云,如在天际,“每年都有倒卧的,跌下崖的,掉进雪窝里去的,甚至放大风湾冷风吹死了的”(362)。康定有个“万人坑”,正面横写“白骨塔”,一幅对联是“满眼蓬蒿游子泪”,“一盂麦饭故乡情”,从行文可知为关中乡音,这里不知埋葬了多少陕西茶商伙计和背茶人的尸骨,让人望之酸鼻。

包茶运到康定后先存入茶庄总店仓库储藏待售。其销售方式有三,一是由总店派伙计押送茶叶到深入藏区的分庄,分销当地藏族民众。以运回藏区的药材、麝香、毛皮作为回程货,“每年草木滋深,店号伙友,分赴各乡销售货物,收买土产”(363)即此谓也,河北帮办的专业茶店大部分都采取了这种方式。二是由总店将茶叶批发给康定的其他陕帮茶商,由他们再押送到自己设在藏区的分号销售,如陕商在康定办的历史最悠久的“恒盛合”茶店,就是“由康定买茶叶、布匹、绸缎等运往木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定推销”(364),后来户县人办的康定最大的字号“德泰合”茶庄亦是如此,他们由“康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”(365)。大部分户县“炉客”亦采取这种接力的销售方式。三是由康定总店通过居间“锅庄”把茶叶批发给赴康购茶的藏商,由他们驮茶返回藏区售卖。在明代实行边茶制度,“汉不入番,番不入汉”的政策规定下,这种方式才是最大量普遍的销售方式。因为在“朝贡差发”制度下,各番族每岁要牵马来雅州、碉门、黎源“纳差”换回茶叶,他们初来时,长途跋涉,自带帐蓬,树立锅椿,升火炊饮,为时既久,筑房构屋,以为分担差务牵马换茶的招待之所,这便是“锅庄”的由来。最初康定锅庄只有4家,后因关外大小土司朝贡差务日繁,原有锅庄不敷应用,由4家增至12家,到清代已增为48家(366)。锅庄的性质亦发生了变化,由原来的招待差旅,变为居间掮客的贸易中介入,藏客来康定往往“拥有大群牛马,载运大批药材麝香等俱来,所载脱售即购大宗包茶以归”(367),因其无店铺,货物堆于锅庄内,由锅庄主人代为寻觅主顾,牵线搭桥,一笔生意做成,锅庄提取买卖双方各4%的佣金为“退头”。因之,茶庄与藏商的交易往往是以货易货,即以马匹、黄金、麝香、皮毛、药材等土特产作价易茶。如两样都付不足,可由锅庄担保出具藏文欠条,叫“夷票”形成赊欠债务,留待下次再为清理结算。这便构成川茶入藏,藏药、皮毛入川,熙来攘往不绝于道,整整繁忙了将近五百年的川藏物质交流模式,而“在各交通干线上贩茶的行商一般都是汉商中的陕帮”(368)。

四、明代陕西茶商的经营经验及其茶业利润

明代陕西茶商在从事西北边茶贸易三百多年的岁月里,从中国西部的市场实际出发,积累了许多成功的经营经验。加之边茶贸易比食盐开中更多地带有商品性经营的性质,因此,这些经验更符合商品经济的规律。这些经验主要是:

(一)经营灵活,形式多样

在明代,边茶贸易是涉远性经营,跋涉千里,市场遥远,耗资巨大,这便要求业茶者在投资方式上要有更多的灵活性,以广开财源,调动各方面的积极性。在当时陕西茶商的经营活动中“出现了多种经营方式,一是独家经营的‘自东自掌’,二是财东出资金,自己出人力办生意的‘劳资合营’(实为历史上之‘东西制’即财东出资金,为‘东方’,掌柜从财东手中领本组织经营为‘西方’,这便是中国明清以来形成的‘委托经营制’(369)——引者),三是由几家财东以资金多少顶股合伙的‘合股生意’”(370)。而且这多种经营形式之间又可以互相转化,使企业资金运用上有一定的灵活性。感谢户县黄堆堡村长期在康定经营“德泰合”茶庄的杨益三先生,他根据亲身经历撰就的《陕帮‘炉客’在康定》一文,为我们提供了这方面最好的个案材料(371)。

德泰合设于清乾隆年间,最初为户县“稻务庄一个姓南的,宋村一个姓宋的,每人出白银五百两合资经营,一个住康定,一个住甘孜”(372),贩卖茶叶和药材,可见是顶股合伙的合伙生意并且是自东自掌。后来“南、宋年老回陕,号资已有白银二万五、六千两……把号事交给贺经理。订定号规,南、宋各占十分,人员二十分,人银各半分红”(373),这时经营方式转化为“东西制”,贺经理总掌握,作为高级雇佣人员,只挣些钱不分红,是为“水牌掌柜”。由于贺掌柜忠实、能干,“不多年号资增至三万以上,……南宋念其功劳大自愿把原来二十分股各提二分给贺,于是贺亦成了德泰合一个东家”,这是“开股”,掌柜由人力股转化为财力股,在陕西叫“订生意”,掌柜亦由“水牌掌柜”转化为“领东掌柜”,以此来调动经营人员的积极性。贺掌柜告老还乡后,号事交给牛东一位姓刘的作掌柜,刘掌柜也忠实有才干,“号资白银增止五、六万两”,当刘掌柜以此提出要改变分配比例为“人六银四”时损害了东家的利益,“三东闻讯赶来康定,一进号门先把刘的铺盖抛出号外”(374),说明刘掌柜是个水子掌柜,东家可以自由辞退,并指派二柜陈冠群升为大掌柜,主号事,此人有学识,有才干“十多年号资增止白银十八万两左右”,到杨益三接手为掌柜时,东家更是信任有加,老东家南甘卿亲笔写了“委托书”,内言“只要你把祖先遗留下这个德泰合招牌顶住,外面一切由你主持,无论怎么做,我们就能放心回陕”(375),体现了所有权与经营管理权更进一步的分离。“德泰合”几百年来的经营的风风雨雨说明,“东西制”比自东自掌更有利于企业造就人才,在资金运用上更有灵活性;“领东掌柜”比“水牌掌柜”更能从物质利益上把企业的经济效益与经营人员的积极性挂起钩来,推动企业的发展,这无疑是适应了东西双方相隔千里,交通不便,财东对企业经营鞭长莫及的涉远性经营领域的实际需要,从而保证了经营的顺畅发展。

在明代,边茶贸易实际上是易货贸易,除了官茶部分是茶马交易外,由商人“货卖”部分则是茶与西部土特产品的交换,这便决定了茶叶经营上的多样性,茶商在选择交易产品时往往根据市场需要表现出较多的灵活性,市场需要什么就交换什么,不拘泥于一个固定的模式。在明代的边茶贸易领域,单纯经营茶叶的商人并不多见,往往是一业为主,兼营多样,充分表现了陕西商人在勾通农牧,促成中西部地区经济联系中的“西商”特点。如西北边茶贸易中在陕西是茶盐交换,茶店既向西北客商批发茶叶,又同时收购西北客商驮来的食盐、皮毛、药材。这些西北茶商将茶叶运到边地后,除鬻马外,又以茶交换西北番族的其他畜牧产品。永乐二十二年给事中黄骥言“巨又窍见西域所产,不过马及钢砂、梧桐、碱之类,惟马国家所需,余无裨于国,乞自今有贡马者,令就甘肃给军士,余一切勿受,听其与民买卖……上嘉纳之”(376);宣德年间甘都王贵曰“此闻外夷以羊马与军民为市,尔宜戒饬下人,必准时值,不可抑买”(377)。可见,茶马交易绝不仅仅是茶与马的交换,而是茶与西北畜牧产品的交换。西南边茶亦然。川中茶产最初是“诸羌以毛布毛缨之类相与贸易”(378),实行茶马交易后,又是茶与藏区的金砂、麝香、贝母、皮货相交换。如“德泰合”茶店起先是康定买茶运甘孜销售,“甘孜收购鹿茸、麝香、虫草及各样皮张运康定销售”(379),后羊毛畅销,他们又收购羊毛“康定羊毛每年上市七十万斤左右,由德泰合一家购买(380)。因此,《泾阳商业志》指出该县王桥巨富于家是“专营茶、药材,商号多设在四川一带”(381)便颇为精当。这种“一业为主,兼营别样”使企业经营呈现出一定程度的灵活性,并可赚取多重利润,分散经营风险,坐收综合效益之利,不能不说是陕西商人一种机智的决择。

(二)注重信息,随行就市

在商品流通领域,市场供求变动不居,特别是对从事长途贩运赚取地区差价所形成的中间利润的行商来说,掌握正确的信息,扑捉商机,顺时趋势地组织供销,对保证经营成败有十分重要的意义。对此,明清的陕西茶商深懂此道。如康定“德泰合”茶庄,“有庞村一个姓贺的学徒,得了一匹好马,往来康定、甘孜传送消息,兼运重要货物,此马在号十余年,往来次数不计其数……因有此马,号上消息比较灵通,生意蒸蒸日上”(382),后来这匹马老死在康定,全号长幼十多人送葬,埋在子耳坡,表其功劳。本世纪60年代著名民族史学家马长寿先生带领西北大学历史系师生在渭南凋查诸如孝义镇严家赵家这些大茶布商为什么比农民容易致富时。当地群众告诉说,这些大商人因为各地设有字号,他们“可以知道销路,知道行情,外面的情况既经了解,然后或紧或松,操纵市场,商人致富之道,即在于此”(383)。这从另一个侧面反映了陕西茶商注重扑捉信息的经营之道。

掌握了市场信息,对市场供求胸中有数,自然可以根据市场行情变化,随行就市地从事经营,这方面明代的陕西茶商业富有一定的经验。如西北边茶“每当一批西北茶客到来,或紫阳茶区闻知甘肃等地茶叶短缺,茶客将来之际,市场茶价随之大涨,‘茶滚子’、小商贩、茶行茶栈主等东奔西走,积极储备茶叶,寻找货源,若逢来紫阳的西北客较多时,市场价格可比平时高出五、六倍。西北茶商走后,价格随之即下跌”(384)。有个别茶商还抓住茶叶系季节产品的特点,“每年春季新茶上市之初,常有小商人背负数十斤新茶赶赴销场,以求高价出售”(385),收取货发利市的经营实效,后来他们发现“汉川茶少而值高,湖茶多而值下”(386),并且“湖茶味苦,于酥酪为宜”(387),从湖茶比陕川茶更适应西部市场需要“亦利番也”的实际出发,转向大量贩运湖南安化所产湖茶到西北边地,表现出很高的经营灵活性,并因之而促成了明末清初安化副茶在陕西的急剧兴起。西南边茶亦是如此。最初定马价为“每中马一匹绿茶一千八百斤”(388)实为给茶太多,认为这不符合“贱其所有贵其所无”(389)的市场供求规律,遂要求“马至,则验马之高下,以茶给之……上马一匹与茶一百二十斤;中马七十斤,驹马五十斤”(390),虽是官府定价,却也曲折地反映了按市场规律办事的精神。进入商办边茶后,更是按供求变化,随行市运作“或见番客云集,茶斤易买,方请增引”(391),一旦官府课税过重,无利可图时,“复将茶株尽掘”,搞得官府无所适从,只得“无税无引抚茶商,令民卖茶造茶”(392)。

(三)敢冒风险,合谐关系

在明代,边茶贸易实质上是由官府操纵控制的非自由贸易,为了确保军马供应并以茶羁制番族,明政府曾制定了极为严厉的“禁私”制度,私采有禁,私市有禁,通番有禁,出境有禁,私贩边茶往往要受到茶园茶叶“籍入官”人枷号甚至杀头的制裁。面对这种严历的制裁政策,如果没有一点冒险精神,不敢跨越政策界限的雷池一步,明代的边茶贸易便不可能发展到那么波澜壮阔的程度。事实上整个明代,陕西茶商都在同明政府的非自由贸易政策进行顽强抗争,他们以陕西人素有的重死轻生,强悍不训的勇敢精神,冒死犯禁,一次次向政府划定的政策红线发动冲击,一次次冒死跨越政策法令的禁区,迫使政府作出让步进行政策调整,不断推动着边茶贸易商品化的历史进程。这在封建社会重农抑末,商人地位低下社会条件下是十分大胆的举动。

在西北边茶贸易中,陕西茶商首先对不准在陕西境内贩茶,“茶户私鬻者籍其园入官”的“禁茶”制度发起冲击,蓄茶自贩,私茶横行,迫使明廷只得在成化五年允其合法,“民间采茶除税官外,余皆许给文凭于陕西腹里货卖”(393)。同时他们还不顾明廷不许私贩边茶的严厉规定,大量走私边茶到西部各地,其数量甚至是官茶的一倍以上,形成“私贩盛行,虽有抚谕之官,率莫能禁,坐失茶马之利,垂六十年的局面”(394),遂使明政府不得不于弘治三年实行边茶开中“出榜召商,报中给引”,使私贩茶叶成为合法贸易。边茶开中后,由于西北各地对茶叶需求量增加,陕西茶产不敷供应,他们再次冲破明廷关于“越境下湖南者禁止”(395)的政策限制,大量贩鬻湖南安化茶叶到边地销售,推动明廷再次调整政策,允许湖茶加入边茶行列“各商中引,先给汉川毕,乃给湖南……报可”(396)。在西北边地虽然明廷规定“有私越黄河及边境通番易马者,究问如律”(397),但这并不能阻止陕西茶商经商贸易的步伐,他们往往“雇请土人,传译道行,群附党援,深入番境,潜往不出”(398),搞得明廷虽三令五申仍不能查明禁止,“久而奸弊日生……茶法、马政、边防于是俱坏矣”(399)。这说明,明代西北边茶的繁盛完全是陕西茶商同政府限制贸易政策斗争得来的结果,是陕西商人能够把中央对陕特殊政策使用到最大极限的结果。

在西南边茶贸易领域,陕西商人也表现出敢于冒险的进取精神。当明廷规定西南边茶只能以碉门、雅州为互市地点,不许通番贩鬻时,陕西茶商不为所限,他们不走“天全六番故道”而是“私开小路,经通嗒葛,而松、藩、黎、雅私商尤多”(400),致使明廷只得“茶禁日驰”(401),“商贾满于关隘,而茶船遍于江河”(402)。明中叶后,陕商又突破“明例茶不入番地”的规定,为了远售求价,他们领引边茶后,直入藏区“皆于炉城设店出售”(403),推动汉藏贸易中心“自雅令嘉岩,渐至打箭炉焉”(404)。由于“惟茶商聚于西炉,番众往来贸易”(405)使打箭炉从一个荒僻的小山村变成了“汉番互市之所”(406),”百货完备,商务称盛,在关外可首屈一指”(407)。入清后,一些陕商又突破“不入夷地”的禁令,到炉霍贩茶“使炉霍的商情顿行活跃”(408)。然后他们又应麻书土司之请“汉商赴甘孜设市”,使该地“市场因之勃兴”(409)。这说明敢于冒险的开拓精神是陕商取得西南边茶贸易胜利的重要保证。

明代边茶贸易是异地行贾,其交易对象主要是藏蒙少数民族,而“一般蒙藏人都以经商为副业,他们都不能拿出资本自作贸易的,都是激于情感,为他们的挚友——汉商们做了代办人”(410)。这就使得讲求信用,搞好与藏蒙少数民族的关系成为边茶贸易的市场条件。加上西部边陲,土匪出没,不少茶商又系走私性质,亦需要少数民族群众的保护和掩蔽。这种贸易条件决定了旅居异地的陕西茶商很注重营造贸易的良好外部氛围,他们按照陕西人厚重质直“秦人鸷而不贪”(411)的禀性,在与藏蒙民众交往中一言九鼎。注重信用,重视商业道德,深得藏蒙民众的信任。茶叶运输时与“藏民结伴而行,籍其保护,藏民行走乘马,刀枪等随身携带”(412)。资金短缺时,可向藏商借贷,“只要平时与藏人关系好,他们也认为你忠诚,就可以向喇嘛寺借贷”(413);茶叶交易出现赊欠时只要与藏商关系好,连担保人都不需要,完全是以双方互相信任为基础。在一些私市发达的地方“甚至出现蒙古牧民为防备官军搜捕,而为汉民放哨了望”(414)的现象,这可看作是陕西茶商公关营销策略的胜利。

(四)节俭成裘,注重积累

旅居西部边地的陕西茶商基本上都是世代罔替,只要不人亡绝产,即可世代经营。因此有的祖孙几代皆有人在炉经商,在户县牛东附近经常有老一辈人称道其为二炉客家、三炉客家、八炉客家,他们“一般都是十六、七岁出门。拜别父母,中年回家娶妻,还须别妻,一去就是十几年,乃至二三十年,一般都落叶归根,老年衣锦还乡,为其后辈树立求富榜样”(415),这些客居异乡的陕西茶商大多能够禀承秦人安朴素,服食简约的风俗传统,生活俭朴,以把大部分资本节省下来转化为再投资。如陕商在康定最古多的字号“恒盛合”茶店,“该号以俭朴相传,百年以来,掌柜及店员没有穿过绸缎衣服,立有省吃俭用之店风”。(416)陕商在康定后期经营规模最大的“德泰合”茶号,其经理杨益三曾陪少东家去上海分店视察业务,沿途车票、旅馆、吃饭“总共用去二十五元多钱”亦觉得“实在心疼得很”(417),典型反映了当年旅康陕商节俭成裘的经营作风。

但在资本积累上他们却十分大方。恒盛合创业时资本才区区4百两,到最盛时“资本约白银二万两”(418),是原始投资的50倍。德泰合定有号规“年终结算一次,不管赚钱多少,先提一半作为号上积金”,使资本象滚雪球一般愈滚愈大,从原始投资的5百两银子,增殖到最盛时的18万两,到清末一次提出资金3万两,开设了聚成茶号和裕泰隆绸缎店,有力促进了经营的发展”(419)。

当然,明代陕西茶商这些成功的营销经验并不能改变他们作为封建商业的剥削性质。并且在中世纪“只要商业资本是对不发达的共同体的交换起中介作用,商业利润就不仅表现为侵占和欺诈,而且大部分是从侵占和欺诈中产生的”(420)。因此,不等价交换就成为商人资本积累财富的主要手段,这种在不等价交换中表现出来的“侵占”和“欺诈”,在明代(含清代——著者)陕西茶商经营中主要有:

(一)暗码断堆,缺斤少两

陕西商人从唐代以来就形成了专业行话,唐代的“市语”就有葫芦语、缫子语、纽语、练语、三楷语等,这些行语,暗码交易,黑话连篇,使局外人常不明就里,蒙受欺诈。陕南茶叶在收购过秤时,言价有隐语,外人不得而知,如曰“重晖”即代表22斤或220斤,曰“乾兰”即代表12斤或120斤,如曰“天字天”即代表66斤或660斤,其1—10的暗语分别是:1收捻2醜3川4查5眼慢6天7条8挎9罗10祥(421)。这种行活暗语使茶农在卖茶时吃亏不少。同时茶商还用大秤进,小秤出的办法加强剥削,在收茶繁忙季节,甚至用“断堆”的办法,手掮目视,并不过秤。

(二)掺杂使假,欺蒙客商

西部边茶因经营规模大,常有利欲熏心者做假茶以坑骗客商和番族人民。做假的原料是当地称作柳、米花树、黄荆条、救兵粮树、鸡骨头树等的嫩叶和野玖瑰叶、胡豆叶,这些植物经过做假之手往往达到以假乱真的程度。有的假茶通身白毫,酷似上等毛尖,甚至连行家都难以查出,常使客商和番民大上其当。这种现象在西北边茶贸易中可以说是屡禁不止。永乐三年河州、洮州、西宁已有“多用恶谬茶欺之”(422)的现象,朝廷下令“今后马至必与好茶”(423),但到嘉靖年间仍有大量假茶存在,朝廷再次议禁假茶,规定“验有假茶五百斤以上者,商人园户总照前例发遣”(424),可这仍未能根绝假茶欺诈,到万历年间已闹到“商贩伪茶日增,番族借口减马”(425)的程度,迫使朝廷“择紫阳辐辏地面建立茶坊一所,责成正官如法蒸晒,敢有擅搀假茶者,举发重究”(426)。

(三)恣定(抬)比价,以贱鬻贵

在明代,封建统治者利用西部边疆茶叶供求矛盾突出的实际情况,恣意定高茶价,压低马价,使茶马比价偏颇,以此来羁制少数民族。洪武初“马一匹茶千八百斤”,后认为给茶太多,改为“上马一匹给茶九十斤,中马七十斤,驹马五十斤(427),到后来实行贡赐纳差规定部落换马数,1800匹马才给茶50万斤,每匹马还合不到36斤(428),是典型的通过不等价交换所表现出的“侵占”。实行开中制后,六分听其货卖,汉商则利用藏蒙少数民族地区封闭知识未开,恣意抬高茶价,任意居奇,在西南边区往往是“茶一斤换一羊,十斤易一牛”(429),在西北边区则是“一块茶(重五斤)可换一只肥大的羯羊……四块茶可换一头牛,八块茶可换一匹马”(430),过去“边茶一封(18斤)换取羊毛100斤以上是经常的事”(431),这是通过不等价交换所表现出来的典型的“欺诈”。因此,他们的商业利润“大部分是从侵占和欺诈中产生的”(432)。

通过上述正当或不正当的经营手段,为陕西茶商带来了丰厚的利润。四川省民族志编辑组调查清代四川藏区的边茶贸易估计“一般获利是(50—200)%”(433),基本符合实际。这里有两个个案材料可做证明。一个是姚莹《康輶纪行》中纪载“打箭炉四面皆山有土城,东南北三关,汉番互市之所……汉人贸易者百数……所需茶尤甚,茶凡三品,上品日竹档斤,值银二钱,次日荣县斤,值银六分,又次日绒马斤,值银五分,此炉城市价也。裹塘、巴塘、乍雅、察木多以此递增至二两,乍雅则为三两二钱为最贵焉”(434)。这里竹档斤为高档毛尖,多为贵族享用,数量不大,略为不计,以销量最大的绒马斤计,取裹塘、巴塘二两销价的中间数,则一斤边茶运到藏区利润是1.5两,利润率是300%,扣去运费利润率也至少在200%以上。若联系清代西南边茶年销量1100万斤,则当年利润最少也不低于1100万两。另一个材料是近人马鹤天《甘青藏边区考察记》记载“运外者大半为茶商,茶产出四川雅州六属……计每驮茶(一引为百斤,每引5包,每包4锭,每锭5斤,24锭为一驮)运往拉萨,成本值银25两,售藏银80—100两不等,每年运拉萨5万驮以上”(435)。这里取售价90两的中间数,则每驮盈利仍为65两,利润率仍在200%以上,若以5万驮算当年盈利也不少于300万两。这些巨额利润扣除藏商、锅庄的应得部分外,其主体仍是落入陕西茶商之手。这就是为什么旅居边地的陕西茶商每每都能够发财致富,衣锦还乡的道理。

这些得自边茶贸易的财富,一部分沉淀在当地,转化为再投资以扩大经营规模和经营范围。如上述“德泰合”的个案材料,积累率高达盈利的二分之一“不管赚钱多少,先提一半作为号上积金”(436)。或是被陕西茶商在当地用于奢侈性消费。一些陕西茶商中年回家娶妻后,置办外室的亦不少。《陇蜀余闻》云“打箭炉在建昌西南…其俗女子不嫁,辄招中国商人与之通,谓之打沙鸨,凡商人与番夷交易,则此辈(即锅庄女主人——著者注)主之,商人流岩外地多不思归,生女更为沙鸨,其衣如舞衣,一衣有值银二百万者”(437)。上述“德泰合”的衰落就是因为少东家生活奢侈,要接个小老婆“四处托人寻找美人,大办筵席,花费八千多元,写了一万元汇票要重庆付款”(438),弄得企业阴沉沉的,很快就倒闭歇业。亦有个别久居康定的商人“染上吸毒恶习……纵有数十年的积蓄也难免荡尽”(439)。

另一部分边茶盈利则以各种形式流回陕西。如“德泰合”茶店贺掌柜管事的几十年间“每年给南、宋捎银一、两千两”(440),泾阳的不少大茶商也多从四川运银回陕,泾阳首富的社树姚家有不少银子是四川运回来的,川东刘兴义家在雅安开设陕商最大的“兴义茶庄”,每年办引11600张,每引一张购茶100斤,另加附茶14斤,每年办茶162400斤,利润以1两计,亦不少于16万两(441),当有不少流回老家,使刘家在泾阳富户中排行第一。王桥于家在雅安办有“恒泰”茶庄,每年办引8000张,利润也在100万两以上(442),这些盈利也有一部分流归泾阳,使于家富的流油,刘孟姚三家的财富加在一起还及他家财富的一撮毛。渭南孝义、赵渡镇的商人多在四川办茶,他们的财富也有不少是得自于边茶利润,如孝义镇严家“茶销四川西北草地”(443),松藩有不少字号是他家开的,几乎垄断了松藩的茶运业,遂使严家成为“盖省财东”。西北边茶贸易中也有不少业茶赚钱的。如凤县“由洋县人赵勋经营的茶行,在紫阳、汉中等地收购茶叶及行商运来的茶叶,或向甘肃盐商批发”(444)赚得钱也不少。紫阳“瓦庙子贺兰泉等人即靠经营茶叶成为暴发户”(445),所以县志才说业茶是“邑民利之”(446)。

这些流回陕西的茶叶利润就其去向看无非置地、娶亲、奢侈浪费三途。

一是买地,客居边地的陕西茶商,离家经年,惨淡经营,年迈携资回乡,落叶归根,往往把一生赚得钱拿出一部分在家乡置办地亩,以荫蔽儿孙,晚年有靠。因此,陕西茶商买地的也有不少。投资经营“德泰合”的户县北稻务村南家、张良寨的宁家,庞树的贺家都是“昔日大地主”(447),特别是庞村的贺家,起初仅是德泰合的一个学徒,后被提升为掌柜,由人股转财股后才成为德泰合的股东,他家成为大地主就是在康定经营茶业发财之后。垄断松藩北路边茶贸易的渭南孝义严家更是闻名渭北的大地主,“严氏在四川发财后,广置田产”(448),在“四川、西安都有商号,都有田产和房产”(449)。

二是娶亲。经营边地的茶商往往是十五六岁离家,业茶敛财,中年携资回家娶亲,酬宾燕宴,置办家私亦会耗费大量积蓄。从明清茶商比较集中的几个县份情况看,大致如此。如咸阳“近俗婚礼多费,货财相交”(450);泾阳“婚丧酒礼,渐以豪华相高”(451),“婚多论财,货侈奁具”(452),其他州县也得存在这种情况。

三是夸富乡里,侈奢浪费。许多茶商边地发财后,往往衣锦还乡,张扬夸耀,使相当大量的财富被挥霍殆尽,没有转化为生产性投资。几个茶商比较集中县分风俗的变化,可以很准确的反映这种情况。如户县“明成化初,服食器用、娶嫁送死,俗尚简朴……弘治初,渐入于奢,至正德,华靡倍昔,乡邑无老少,习为浮伪”(453);泾阳“明初颇近古,人尚朴素……今仕宦视昔十倍,富人亦倍之,婚丧酒礼,渐以豪华相尚”(454)。渭南“前辈犹有古风,耻游惰奢糜,……至嘉、隆以降,其俗渐敝,无复恭俭敦朴之遗”(455)。虽说上述奢侈风气绝非缘茶商而起,但茶商是其中一部分很重要的力量应为不过之论。

(205)《生活博物丛书·饮食起居编》,上海古籍出版社1991年版,第11页,以下简称《饮食起居编》。

(206)《宋史》卷一百八十四,《食货》。

(207)樊光春等:《紫阳茶叶志》第5页。

(208)《明经世文编》卷六十二。

(209)《明经世文编》卷六十二。

(210)《明经世文编》卷三,第22页。

(211)《明太祖实录》卷二十五。

(212)吕恩勉:《中国制度史》,上海教育出版社1985年版,第194页。

(213)《封氏闻见录》,见《饮食起居编》第80页。

(214)樊光春等:《紫阳茶叶志》第164页。

(215)《宋史·食货志·茶》。

(216)《宋史·食货》卷六。

(217)《宋史·食货》卷六。

(218)《宋会要辑稿·食货》卷二十四。

(219)《饮食起居编》第83页。

(220)《饮食起居编》第83页。

(221)《宋史·食货》卷六。

(222)《金史·食货志》。

(223)《饮食起居编》第85页。

(224)《明经世文编》卷六十二。

(225)《裔乘》卷三。

(226)《明史·食货·茶法》。

(227)封演《封氏闻见录》。

(228)《饮食起居编》第124页。

(229)《饮食起居编》第48页。

(230)《明史·食货·茶法》。

(231)《明史·食货·茶法》。

(232)《明史·食货·茶法》。

(233)《太祖洪武实录》卷七十。

(234)《太祖洪武家录》卷七十二。

(235)《太祖洪武实录》卷九。

(236)《太祖洪武实录》卷一百五十六。

(237)《甘肃通志》卷十九,《茶马》。

(238)《明史·食货·茶法》。

(239)《明史·食货·茶法》。

(240)《陕西通志》卷四十一,第15页。

(241)《明太宗实录》卷二百五十六。

(242)《敕修陕西通志》卷十八,第15页。

(243)《世宗嘉靖实录》卷一百三十七。

(244)《世宗嘉靖实录》卷一百三十七。

(245)《太宗永乐实录》卷六十一。

(246)《皇朝马政佚事》卷七十二。

(247)《宪宗成化实录》卷三十一。

(248)《明太祖洪武实录》卷八十四。

(249)《明史·食货·茶法》。

(250)《敕修陕西通志》卷十九,第16页。

(251)《陕西通志》卷四十一,第21页。

(252)《明经世文编》卷八百六十。

(253)《甘肃通志》卷十九,第12页。

(254)《甘肃通志》卷十九,第13页。

(255)顾炎武:《天下郡国利病书》卷五十八,第1页。

(256)《明史·食货·茶法》。

(257)《明太祖洪武实录》卷九。

(258)《陕西通志》卷四十二,第14页。

(259)《陕西通志》卷四十二,第18页。

(260)《明史·食货·茶法》。

(261)《明史·食货·茶法》。

(262)引自郭盈良:《明代茶叶开中制度研究》,《河南师范大学学报》1989年第4期。

(263)《明文·食货·茶法》。

(264)《万历会典》卷三十七。

(265)谷光隆:《明代马政研究》第75—76页。

(266)《甘肃通志》卷十九,第177页。

(267)《甘肃通志》卷十九,第13页。

(268)《明史·食货·茶法》。

(269)《明太祖洪武实录》卷一百八十八。

(270)《明太祖洪武实录》卷一百八十八。

(271)《明太祖洪武实录》卷一百八十八。

(272)《明史·食货·茶法》。

(273)樊光春等:《紫阳茶叶志》第78页。

(274)民国《西乡县志·风俗》。

(275)周瘦阳:《解放前西乡县工商业发展概况》,见《西乡文史资料》第1辑,第102页。

(276)《南郑乡土志》第27页。

(277)《松窗梦语》卷二。

(278)《新修凤县志》卷十,第7页。

(279)《凤县志民国时期资料汇编》第78页。

(280)蒲含英:《双石铺今昔》,见《凤县文史资料》第3辑,第148页。

(281)卢坤:《秦疆治略》第58页。

(282)《陕行汇刊》第九卷,第1期。

(283)《天水县志》卷八,第21—22页。

(284)《直隶秦州新志·风俗》。

(285)解缙:《解学士集》卷一。

(286)《明经世文编》卷一百六十五,第1074页。

(287)嘉清《河州志》。

(288)《明经世文编》卷十一,第86页。

(289)顾炎武:《天下群国利病书》卷三十九,第5页。

(290)王致中:《明清西北社会经济史研究》,三秦出版社1989年版,第402页。

(291)甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》第15页。

(292)甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》第15页。

(293)《威武县志·风俗》。

(294)引自范长江:《中国的西北角》,新华出版社1980年版,第119页。

(295)引自林竞:《西北丛编》第161页。

(296)引自林竞:《西北丛编》第18页。

(297)引自林竞:《西北丛编》第18页。

(298)《明经世文编》卷一百一十四,第1069页。

(299)倪良均:《宁夏之茶叶》,见《中农月刊》第4卷,第7期。

(300)引自王致中:《明清西北社会经济史研究》第356页。

(301)《敕修陕西通志》卷四十一,第21页。

(302)樊光春等:《紫阳茶叶志》第78页。

(303)《敕修陕西通志》卷四十一,第20页。

(304)李亦人:《西康纵览》第346页。

(305)杨益三:《陕帮(炉客)在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22—23页。

(306)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(307)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(308)倪长钧:《茶叶销藏问题》,《贸易月刊》1931年八月号。

(309)倪长钧:《茶叶销藏问题》,《贸易月刊》1931年八月号。

(310)李亦人《西康纵览》,第343页。

(311)《打箭炉志略》,《土俗》第16页。

(312)《皇朝经世文编》卷八,第2004页。

(313)《皇朝经世文编》卷八,第2004页。

(314)魏源:《圣武记》卷五。

(315)徐珂:《清裨内钞》卷一,第1236页。

(316)李亦人:《西康综览》第342页。

(317)《户县文史资料》第3辑,第22页。

(318)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(319)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史》第3辑,第1257—1267页。

(320)均见《户县文史资料》第3辑,第23—28页。

(321)李亦人:《西康综览》第346页。

(322)陈翊:《西康问题》第83页。

(323)魏源:《圣武记》上,第232页。

(324)《户县文史资料》第3辑,第82页。

(325)《小方壶舆地丛钞》第三轶,第55页。

(326)徐珂:《清裨内钞》卷五,第1337页。

(327)《边政公论》,卷二,11—12合刊。

(328)《四川月报》卷九,第2期《甘孜商业》。

(329)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务1936年版,第192—193页。

(330)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务1936年版,第192—193页。

(331)《松藩县志》卷一。

(332)《松藩县志》卷二。

(333)《明史·食货》卷八十。

(334)刘孔贵:《边茶贸易今昔》,见《贸易月刊》1933年第一期。

(335)樊光春等:《紫阳茶叶志》第159页。

(336)《英宗正统实录》卷四。

(337)《英宗正统实录》卷四。

(338)《英宗正统实录》卷四。

(339)《宪宗成化实录》卷一百零四。

(340)《明经世文编》卷一百,第961页。

(341)樊光春等:《紫阳茶叶志》第78页。

(342)康熙《紫阳县志·风俗·物产附》。

(343)康熙《紫阳县志·风俗·物产附》。

(344)《敕修陕西通志》卷四十一,《茶马》。

(345)《明末农民起义资料》第412页。

(346)樊光春等:《紫阳茶叶志》第87页。

(347)樊光春等:《紫阳茶叶志》第88—91页。

(348)《紫阳茶叶调查》,见《陕行汇刊》1940年第9期。

(349)樊光春等:《紫阳茶叶志》第10页。

(350)《紫阳县志·风俗·人物志》。

(351)樊光春等:《紫阳茶叶志》第92页。

(352)樊光春等:《紫阳茶叶志》第92页。

(353)樊光春等:《紫阳茶叶志》第92页。

(354)樊光春等:《紫阳茶叶志》第148页。

(355)樊光春等:《紫阳茶叶志》第148页。

(356)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》油印本第43页。

(357)赵尔丰:《边务档案史料》卷五,第63页。

(358)马长寿:《陕西回民起之历史调查》第27页。

(359)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第258页。

(360)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第27页。

(361)《西康雅安边茶业概观》,《中农月刊》第3卷,第8期。

(362)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(363)杨仲华:《西康纪要》第216页。

(364)《户县文史资料》第3辑,第23页。

(365)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(366)李亦人:《西康综览》第350页。

(367)《茶叶销藏问题》,《贸易月刊》1931年7—8期。

(368)四川省民族志编辑组:《清代四川藏区的边茶贸易》,《四川文史资料选辑》,第11辑,第37页。

(369)参见拙著《中国民族资本企业经营与管理》,西北大学出版社1991年版,其中有这方面详细的理论分析。

(370)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第27页。

(371)杨文主要述清代事,但从历史继承性,稳定性出发,可窥视明代的基本情况,因为自东自掌、东西制、合伙制在明代均已出现,非清代才有。其次,本书结构是在本章一次性处理紫阳边茶、西南边茶的材料,此后将不另为赘述。谨说明——著者。

(372)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(373)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(374)《户县文史资料》第3辑,第25页。

(375)《户县文史资料》第3辑,第17页。

(376)《成祖永乐实录》卷五。

(377)《宣宗宣德实录》卷十八。

(378)《太祖洪武实录》卷一百八十八。

(379)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(380)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(381)泾阳县商业局:《泾阳商业志》第43—44页。

(382)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(383)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第42页。

(384)樊光春等:《紫阳茶叶志》第82—83页。

(385)樊光春等:《紫阳茶叶志》第82—83页。

(386)《明史·食货》卷八十。

(387)《明史·食货》卷八十。

(388)《太祖洪武实录》卷一百九十六。

(389)《太祖洪武实录》卷二百五十一。

(390)《太祖洪武实录》卷一百九十六。

(391)《四川清代藏区的边茶贸易》,见《四川甘孜文史资料》第42页。

(392)《古今图书集成·职方典》,卷一百一十三,第51页。

(393)《敕修陕西通志》卷十九,《茶马》。

(394)《明经世文编》卷一百一十五。

(395)《明史·食货》卷八十。

(396)《明史·食货》卷八十。

(397)《敕修陕西通志》卷十九,《茶马》。

(398)《明经世文编》卷一百一十五,第1074页。

(399)《明史·食货》卷八十。

(400)《世宗嘉靖实录》卷二十四。

(401)《世宗嘉靖实录》卷二十四。

(402)顾炎武:《天下郡国利病书》卷六十五,第3页。

(403)《打箭炉志略·土俗》,第16页。

(404)《古今图书集成·职方典》卷一百一十二,第51页。

(405)《古今图书集成·职方典》卷一百一十二,第51页。

(406)《小方壶舆地丛钞》第三轶,第22页。

(407)徐珂:《清裨内钞》卷五,第12—36页。

(408)《边政公论》卷二,第11—12分刊。

(409)《四川月报》卷九,第2期。

(410)张文彬:《青海蒙藏人民经商之基础知识》,《工商半月刊》卷3,4号。

(411)谢肇淛:《五杂俎》卷四。

(412)李秉山:《户县牛东附近各村在打前炉从事商业概况》,《户县文史资料》第3辑,第80页。

(413)刘子省:《民国年代户县人在西康理塘从事商业情况》,《户县文史资料》第3辑,第82页。

(414)党诚思:《甘肃民族贸易史稿》甘肃人民出版社1987年版,第42页。

(415)李秉山:《户县牛东附近各村在炉从事商业概况》,见《户县文史资料》第3辑,第29页。

(416)《户县文史资料》第3辑,第23页。

(417)《户县文史资料》第3辑,第29页。

(418)《户县文史资料》第3辑,第29页。

(419)《户县文史资料》第3辑,第24—25页。

(420)马克思:《资本论》,人民出版社1975年版,第1卷,369页。

(421)《陕行汇刊》第三卷,第7期。

(422)《成祖永乐实录》卷三十九。

(423)《成祖永乐实录》卷三十九。

(424)《世宗嘉靖实录》卷三,第29页。

(425)《世宗嘉靖实录》卷三,第29页。

(426)《神宗万历实录》卷二,第82页。

(427)《明史·食货·茶法》。

(428)《明史·食货·茶法》。

(429)魏源:《圣武记》第108页。

(430)张文彬:《对青海蒙藏人民经商之基础知识》,《工商半月刊》卷四,第5页。

(431)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第50页。

(432)马克思:《资本论》第三卷,第369页。

(433)《四川文史资料选辑》第11辑,第50页。

(434)《小方壶舆地丛钞》第三轶,第72页。

(435)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务印书馆1936年版,第292—293页。

(436)《户县文史资料》第3辑,第24—25页。

(437)《古今笔记精华》北京出版社1991年版,第167页。

(438)《户县文史资料》第3辑,第29页。

(439)《户县文史资料》第3辑,第81页。

(440)《户县文史资料》第3辑,第25页。

(441)杨仲华:《西康纪要》第220页。

(442)杨仲华:《西康纪要》第220页。

(443)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第63页。

(444)蒲含英:《双十铺今昔》,《凤县文史资料》第7辑,第148页。

(445)樊光春等:《紫阳茶叶志》第90页。

(446)《紫阳县志·风俗·物产》。

(447)《户县文史资料》第3辑,第79页。

(448)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第27页。

(449)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第27页。

(450)《咸阳县志·风俗志》。

(451)《泾阳县志·风俗志》。

(452)《泾阳县志·风俗志》。

(453)《户县县志·风俗志》。

(454)《泾阳县志·风俗志》。

(455)《渭南县志·风俗志》。

一、明代陕西茶商在中国西部崛起的原因

在明朝统治中国近三个世纪的漫长岁月里,基本上是陕西茶商垄断了中国西部的边茶贸易。这是因为有明一代,陕西茶商得天独厚,占尽西部边茶贸易天时、地利、人和各方面的有利条件。

首先,陕西宋元以来茶叶种植和茶叶贸易的发展是明代陕西茶商在西部边茶贸易中崛起的物质基础。陕西植茶甚早。《华阳国志·巴志》说其地:“园有芳蒻,香茗”。香茗就是茶园。公元前316年秦惠王命司马错率兵入蜀,灭巴国,并徙秦民一万户到蜀地,秦属巴国就成为陕西茶叶的主要出产地。魏晋南北朝以后,大量流民涌入大巴山区,使汉水流域的茶叶种植得到有力开发,唐代金州是全国茶叶有名的产区之一,陆羽《茶经》中指出金州茶叶“生西城、安康二县山谷”(205)间,即今天紫阳、安康、岚皋一带,该地区所产的“茶芽”被列为仅次于金的第三位贡品。宋代包括陕南诸州县的金州属京西南路,由于宋王朝实行的以茶博马政策,就近取川茶(包括陕南茶)往西北换马,使陕南茶叶种植又获发展,当时陕西有茶场“三百三十二”(206),产量亦巨。有人估计当时全国茶叶产量35000吨以上,而包括陕南茶区在内的利州路和成都府11州“岁产茶2102万斤”(207),占全国产量的60.1%。进入明代后,为了巩固边防,明政府在陕西、四川实行茶马交易政策,主要用陕川茶产交换西番战马,“中茶易马,惟汉中、保宁”(208),有力推动了陕西茶叶生产的勃兴,陕南兴安、汉中两府明中叶后茶叶生产是“茶园增加不知几处”,“开垦日繁,栽种日繁”(209)。为此明廷于正德三年专门设立紫阳县加强管理,逐使包括四川保宁府在内的陕西紫阳茶区逐步形成,并从川茶中分离出来成为倍受明廷重视的独立茶区,“巴陕之茶”(210)“秦蜀之茶”(211)的并列称谓在当时已不绝于书,《明史·食货志·茶法》几乎全部篇幅都记载的是陕川茶叶的史事。到明中叶,陕西紫阳茶区产官茶5万斤,商茶8万斤,尚不论走私茶叶的数量。陕西茶叶生产的发展,为陕西茶商就近贩运陕茶到西部各地准备了得天地之利的物质条件。

而唐宋以来陕西茶叶贸易的繁盛又为陕西茶商在西部边茶贸易领域迅速崛起提供了历史基础。茶叶作为商品性经营在唐代进入普遍化时期,唐代各地“市井茶肆相属,商旅多以丝绢易茶”(212),京师长安更是“多开茗铺煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮”(213),这里“茗铺”就是茶馆,原西安鼓楼“清魁盛”茶店的帐本上据说还载有秦琼、敬德买茶的帐务(214)。由于本地茶叶供不应求,茶商只好“前月浮梁买茶去”,害得茶商妇“来去江口守空船”,到了宋代行榷茶法,分全国茶区为六茶务十三茶场,由国家派官吏实行“茶叶专卖”。民植茶者售于官,给其食用者,叫食茶,出境者,给“食券”,“商贾贸易,入钱若金帛京师榷货务,以射六务十三场”(215)。但由于陕西地处西北边陲,宋朝国势衰弱,常受来自北方金国的侵扰,需从北方草地换取战马,因此对陕西实行了准民自由贩茶的通商政策。《宋史·食货志·茶》中载“天下茶皆禁,惟川陕广南听民自卖”,又因西部“乏茶”,茶之利甚厚,以致“商贾转致西北,利尝至数倍”(216),这便刺激陕西茶商纷纷转输本地茶产到西北贩鬻,获取“陕路民茶息什之三”(217)的厚利,当陕西茶叶不敷供应时,许多“陕西客人兴贩解盐入川买茶,于陕西州郡货卖,获利特厚”(218),所以宋人陈师道在其《茶经序》中说种茶贩茶是“山泽以成市,商贾以起家,又有功于西者也”(219)。至神宗熙宁七年,因西北羌人“颇以善马至边交易,所嗜唯茶”,(220)朝廷便派李杞、蒲宗闵入蜀“经画买茶”,他们令将“川陕民茶尽卖于官,更严禁私行交易,全蜀尽榷”(221),川陕茶叶贸易又进入官营时期,压抑了陕西茶商输茶谋利的积极性。进入金元时代,虽曾实行“禁茶”制度,不许官民饮茶,但却无法改变人们喜嗜茶的习惯,到宣宗元光二年“河南陕西凡五十余都郡.日食茶率二十袋,直银二两,是一岁之中妄费民间30余万也”(222),这里“日食茶二十袋,直银二两”,说明茶叶是花钱买来的,从而曲折反映了茶叶贸易的发展。元代经营茶叶贸易山还是赚钱的,王祯在其《农书》中说“夫茶灵草山,种之则利薄,饮之则神清,上而王公贵人之所尚,下而小夫贱隶之所不可缺,诚民生食用之所资,国家课制之一助也”(223)。凡此说明,陕西宋元以来茶商的大量存在及其长期贩茶所积累的业茶经验,为陕西茶商顺时趋势在明代西部边茶贸易中夺得垄断地位,做了历史准备。

其次,西部藏蒙少数民族对茶叶的巨大需求为陕西茶商从事边茶贩运提供了有巨大潜力的市场。明代陕西边外聚居着大量被明史称之为“西番”的藏蒙少数民族,“照得陕西、洮、岷、河州、西宁等处所沿边夷即古之土番”(224),他们“族种日繁,不可胜纪”(225)。这些藏蒙少数民族在青藏高原上逐水草而居,游牧为生,吃牛羊肉喝奶酪,特殊的自然人文环境使他们对茶叶有不可遏止的需求,甚至达到“不得茶,则困以病”(226)的程度。其需要茶叶的原因究之约有三端:

(一)茶为文明之饮料。茶叶的主要成份是茶素、茶单宁、茶香油。茶素有清神醒脑利尿的功能,茶单宁有杀菌止泻之效果,茶香油则芳香泌人心脾,有利于身心健康,饮茶既具有上述良好功能,为世界文明民族所喜饮,西部的蒙藏少数民族亦不能例外。

(二)茶与宗教和生活习俗的关系,西部边外藏蒙少数民族信仰佛教,而佛教主清净,《封氏闻见录》说“(茶)北人初不多饮,开元泰山灵岩寺,有降魔禅师大兴禅教,学禅于不寐,又不餐食,皆许其饮茶,人自怀挟,到处煮饮,从此转相傲效遂成风俗”(227)。茶与佛教的关系如此密切,信奉佛教的藏蒙民族自然喜饮茶,茶叶在他们生活中占有非常重要的地位。藏谚云“茶是血,茶是水,茶是生命”,藏民认为茶叶是很贵重的东西,男婚女嫁习惯以茶叶做为聘礼,结婚时要熬茶待客,红艳的茶汁象征婚姻美满幸福;生儿育女要熬茶,红艳的茶汁祝佑儿女英俊美丽,所以《西藏图考》载:“西藏婚姻……得以茶叶、衣服、牛羊肉若干为聘焉……人死吊唁,富者以哈达问,并献茶酒”。

(三)更因青藏高原特殊的自然环境。青藏高原和蒙古草原气候寒冷干燥,禾麦生长困难,而水丰草茂却使畜牧业发达,藏蒙人民日食牛羊肉为生,为了解油腻助消化,须大量饮茶,因茶有分解脂肪,帮助消化的功能。同时,青藏高原空气稀薄,人们呼吸困难,气燥干热,身体又需大量水份,而茶叶所含的茶多酚具有生津止渴的作用,为理想饮料。加之,生活在高原的人们以牛羊肉为食,蔬菜稀有,体内绿色素不足,需饮食茶叶来补充维生素,维持一定的营养。这些使得茶叶成为西部边疆民族不可缺少的生活必需品,牧区广泛流传着“宁可三日无油盐,不可一日不喝茶”的谚浯,就是这种情况的反映。可是广大西北牧区却“素产马,不得茶”,他们需要大量从中原输入茶叶,这便为陕茶在西北的销售准备了广阔的市场。因此明人所著的《谷山笔尘》中说“西北饮茶不知起于何时,本朝以茶易马,西北以茶为药,疗百病皆瘥,此亦前代所未有也”(228)。李时珍《本草纲目·茶》中也说“夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利溥哉”(229)。这说明西部少数民族对茶叶的巨大需求,为明代陕西茶商大量贩运陕川茶叶到西部各地提供了极为有利的市场条件。

其三,明王朝在陕西实行的“边茶贸易”政策,又为陕西茶商在边茶贩运领域乘势而起提供了历史机遇。在中国西部草原,游牧民族素产马却不产茶,而广大中原农耕地区素产茶却乏战马,这种区域经济结构的差异,使得唐宋以来西部少数民族以马从中原换取茶叶和中原汉族以茶叶从西部博马的“茶马交易”,成为不可避免的社会经济行为,“故唐宋以来,行以茶易马法”(230),明王朝自然继承了这一经济制度。问题在于,朱明王朝所实行的“茶马交易”除上述经济上的作用外,更有其深层次的政治需要。因为,整个明代,对明王朝统治威胁最大的就是盘踞鞑靼的元代残余势力和西部散居五千里的西番羌戎,他们善骑射,作战能力强,常常扰乱边境,兵临中原,搞得明王朝手忙脚乱,穷于应付。因此,他们便想通过利用边外少数民族“不得茶则困以病”的弱点,以茶叶作为羁制少数民族的手段,同时用茶来换购战马,即以茶作为剥夺少数民族作战能力的手段,使其通过“输马”作为臣服明王朝的“纳差”形式。这便使明朝在西部实行的“茶马交易”不仅是个经济问题,首先是个政治问题,即为治边之策。所以,“茶马交易”只是在明代的西部才具有“边茶”贸易的特殊性质,对此明朝主管茶马交易的御史杨一清曾讲得很直接。他说,前代称茶马交易为“互市”为“交易”是“大不相侔”,没有说中要害,茶马交易的实质应是“戎人得茶,不能为害,中国得马,是为我利。至我朝纳马,谓之差发,如田之有赋,身之有佣也。彼既纳马,我酬以茶,我体既尊,彼欲亦遂……且金城以西,绵亘数千里,以马为科差,以茶为酬价,使之远夷为臣民,不敢背叛,如不得茶则病且死,以是羁糜,实贤于数万甲兵矣,此制西番以控北夷之上策也”(231)。因此,茶马交易也只有在明代才受到中央政府的高度重视并形成完整的管理体系,故“明制尤密”,茶叶贸易虽“有官茶有商茶,皆贮边易马”(232),这便是明代边茶贸易的由来。

明代的“边茶贸易”主要行之于陕西、四川两省,在陕川又经历了不同的阶段,采取了不同的模式。

在陕西,边茶贸易是指把陕西紫阳茶区(包括汉中、兴安、四川保宁等府)的茶叶输向甘陇,出河州以换取青海、宁夏等地西番族的马匹。其本身又区分为官茶和商茶两种不同性质的“茶马交易”。

官茶即官办边茶,是由政府垄断经营的边茶贸易,它本身经历了三个阶段。

第一阶段是由洪武初到洪武三十年的政府边茶专卖时期。洪武初为了用茶叶从西番族手中换取战争急需的马匹,明廷在陕西西部边境设立河州、洮州、西宁、甘肃四个茶马司(以后根据需要茶马司设立的数量与地点有所增减和调整),在徽州(今甘肃徽县)设立茶引批验所,负责陕西茶马交易事宜。并于洪武四年令将陕西汉中府诸茶园拥有的864058株茶树中,除“每十株官取其一”为茶课外,其余民所收茶,一律由“官给值买之,……每五十斤为一包,二包为一引,令有司收贮,令于西番易马”(233)。由于陕西茶产有限,为确保茶马交易,洪武五年又令四川保宁府征茶100万斤由“有司收购,侯西番易马”(234)。当时陕西官茶是由官收官运,各县产茶大户先将官茶自行雇脚运到汉中领银,再由运茶军夫由递运所经连云栈至徽州批验后,运往河、洮、西宁、甘肃等茶马司入库换马。四川保宁府茶产则由军夫经万县沿大竹河挑至陕西接界之西乡、汉中,交与陕西军夫运向西北各茶马司。

在陕西边境则由各茶马司专司与番族交换马匹。最初明廷试图用现金购买牧民马匹,但“其用泉货与中国异”(235),牧民因得不到他们的生活必需品多持惜售态度,马至者益少。为了打开市场,明太祖遣内使赵成以罗绮绫帛并巴茶与之交换,还命守将善加抚循,马稍来集,茶马交易才逐渐趋于正常。到洪武十六年又进一步规定了陕西茶马交易的比例“凡上马每匹茶40斤,中马30斤,下马20斤”(236),并形成一套严格的官茶管理制度,“出茶地方有税,贮茶有茶仓,巡茶有御史,分理有茶马司、茶课司,验茶有批验所,岁遣行人赍榜文于行茶所在悬示禁约私茶”(237),“凡犯私茶者,与私盐同罪,私茶出境与关隘不讥者,并论死”(238)。明太祖朱元璋连驸马欧阳伦贩私茶都格杀无论,充分表现了明廷对陕西边茶专卖的决心。

第二阶段,从洪武三十年到弘治三年的贡赐纳差时期。官办边茶虽然可以保证陕西茶产对边境的供应,却不能控制西部少数民族的马匹供给,加之在官茶下20斤茶叶就可以换1匹马,利润极厚,商民为大利所驱,冒死犯禁,使茶叶走私屡禁不止,茶贱马贵,番民亦愿意换私茶,而不愿换官茶,使官马“多瘦损”。在这种情况下,明廷改变政策,实行“金牌勘合”制度,即强行向少数民族征购马匹,明廷用金牌向他们下达征购战马的任务,要求其向朝廷贡赐,他们依据金牌博马求售是对明廷“纳差”,如田之有赋,身之有佣,实质上是纳购战马的实物赋税。为此明廷特制金牌41面,详细地规定各番族应纳马的数量,其中陕西边地的“火把藏恩囊日等族,牌4面,纳马3500匹;河州必里卫西番二十九族,牌21面,纳马7750匹;西宁曲先、阿端、罕东、安定四卫,巴哇、申中、申藏等族,牌16面,纳马3050匹”(239),并额定陕西岁办茶26200斤,兼巡私茶4—5万斤,输边关换马(240)。通过贡赐纳发,确保了边马供应“运茶50余万斤,获马13518匹”(241)。

第三阶段,自弘治三年到明末的边茶开中时期。官办边茶和贡赐纳差虽然从茶和马的两个方面确保了茶马交易,但由于政府统制,违背经济规律,使其存在一系列不可克服的矛盾。其一,内地人民不许贩茶,茶户所产茶叶“除约量本家岁用外,尽数入官”(242),所有茶产悉数涌向边关,使边地茶叶供大于求,各茶马司“积贮尤多”(243),甚至“腐烂而无所用”(244),形成内地需茶而不得通,边关多茶却无所市的局面。其二,边地多茶,茶贱马贵,少数民族持价而沽,有的茶马司“用茶八万三千五十斤,止易马七十匹,又多瘦损”渐生玩侮之心(245)。其三,贡赐纳差,强行科派征发,遭到番族反抗,“过期而不至,马数逾年不完”(246)。加之官吏需索,以贱易贵“致使番族衔忿,甚至引刀自刎”(247)。其四,在官办边茶下,无论内地茶叶或是边茶,其利溥焉,这便使私茶难以禁绝,如陕西额定岁办官茶2万多斤,而巡私所获的私茶就有4—5万斤,为官茶的一倍多,私茶涌向边地,使茶价愈贱,得马愈少,大乖茶法马政。其五,官运边茶,路运费繁,“道远难致,人多为困”(248),政府财政亦不堪负担。这些困难迫使明政府不得不向商品交换的规律靠拢,转变政府行为,废止金牌制度和边茶专卖,实行官督商办的边茶开中政策。弘治三年“令陕西巡抚并布政司出榜召商中茶,给茶引巡茶御史中挂号,于产茶地方收买茶斤,每引不过百斤,每商不过三十引,运赴原定茶马司,以十为率,六分听其货卖,四分验收入官”(249),为了鼓励商办边茶的积极性,还同时规定“每上引给附茶100篦,中引80蓖,下引60篦,名曰酬劳”(250)。正德元年又额定陕西“岁办茶课26800斤,新增茶课24160斤”(251),为商办官茶永为定制的总数。由“各州县大户解茶到府领银,自行雇脚运至茶司交收”(252),“商人不愿领价者对分,官茶贮库,商茶经自货卖,尊于常例”(253)。到嘉靖四十三年又进一步规定“以后每年开茶商人以150名为止,勒限买茶报中”(254)。这便形成一套完整的官茶开中制度,即如顾炎武所说的“茶引有数(视商),茶篦有数(视引),茶商有数(视产),私采有禁,私市有禁,通番有禁,出境有禁,岁易马于番”(255),顾氏还评论说,这套管理办法是甚为“得策”的好办法。

在明代陕西边茶贸易中,与官茶并行的尚有商茶。商茶即商办边茶,是由商人自备资本执引自买自运陕西茶产至茶马司批验后或交茶入库,或自行货卖。商办边茶在陕西又采取了两种不同的形式。

明初在全国实行“榷茶”,令商人于产茶地方“纳钱请引,引茶百斤,输钱二百,不及引日畸零,另置由帖给之,无由,引及茶引相高者,人得告捕”(256),并且“量地远近定其程限”(257),不许越境贩茶。而对陕西更严,实行“禁茶”,“民间蓄茶不得过一月之用,茶户私鬻者籍其园入官”(258)。这种“禁茶”制度,茶户种茶不得其利,商民贩茶升斗罹法,使产销并滞,严重束缚了陕西茶业生产的发展。到成化年间只得放宽政策“民间采茶自税官外,余皆许给文凭于陕西腹里货卖”(259),边茶仍不许商人染指。但供养陕西20万边防军和官办边茶费繁路重,政府力有不逮的困顿,使明政府参照食盐开中的办法以边茶在西北获利颇厚作为诱饵,实行“茶叶开中”来诱使商人转输军粮、边茶,并以茶引做为支付运费的报酬,这是第一种形式的边茶开中。这种形式的茶叶开中自洪武以来就时开时闭,如宣德中“定官茶百斤……中茶者自遗人赴甘州、西宁,而支盐于淮、浙以偿费”(260),这是“茶盐开中”,盐引是官办茶叶运费的报偿。又如成化三年,陕西“岁饥待赈,复令商粟中茶”(261),这是粮茶开中,茶引是粮食运价的报酬。弘治三年陕西巡抚罗明请于“临、巩、平三府开中茶叶,八十五万斤,多商纳米以备边实”(262)。可见这种第一种形式的边茶开中完全是政府根据需要而采取的借助商力解决边地军需民用的临时措置,它具有偶然性,机动性,却往往数量很大,规模甚巨,这便为陕西商人合法的参与边茶贩运开辟了道路。

到弘治三年实行官办边茶的开中政策,即对以前的官办边茶改为官商四六分成,而且岁额53184斤,是为第二种形式的“边茶开中”。这种形式的边茶开中,茶引已不是运费的支偿物,商人运茶“四分验收入官”则是对运茶贩茶的实物课税,即《明史·食货志》中所说的“商茶输课略如盐制”(263),这才使得“边茶开中”有了独立的经济意义。它与第一种边茶开中形式的区别在于:第一,商人开中边茶不是为了取得茶引的运费支偿物,而是直接通过经营茶叶本身“听其货卖”而获取赢利;第二,商人开中边茶数量稳定“额定茶课53184斤”,“遂为常例”,成为日常往返重复性经营;第三,这种边茶开中并不排斥第一种形式的边茶开中,而是与之并存,这便使商人经营边茶既有经常性、稳定性又有机动性、灵活性,二者相辅相成,使陕西茶商经营西北边茶贸易的范围更为广阔。事实上自弘治三年官办边茶开中后,商人运茶赴边的第一种形式开中仍是大规模的存在着。如弘治七年“陕西岁饥,开中茶二百万斤,召商派拨缺粮仓分,上纳备赈”(264);十三——十四年大同、宣府、延绥三镇又“开中茶叶九百万斤”(265);弘治十七年又“召商收买茶五六十万斤依原拟给银定限,听其自买自运至各该茶司,仍委官于西宁河州二卫发卖,价银官库收候给商”(266),到嘉靖四十三年干脆定为常例“题准以后每年开茶仍止五六十万斤……勒限买茶报中”(267)。这说明陕西边茶商办是西北边茶贸易不可抗拒的规律,无论是第一种形式的边茶开中,还是第二种形式两边茶开中都使边茶贸易日益被纳入商品经济的轨道。这便为陕西茶商大规模的从事西北边茶贸易提供了近水楼台的有利市场机会。

在明代,四川的边茶贸易主要掌握在陕西商人手中,因而需要对川省边茶及其发展阶段略做说明。

四川的边茶贸易是指把四川川南茶区雅安、灌县、名山、邛崃、射洪等州县的茶叶输向康藏,出碉门以换取松藩、西藏番族的马匹。其本身也经历了官办边茶和商办边茶两个阶段。不过,其商办边茶的时间比陕西更早,规模比陕西更大。

四川南部雅、灌、名、邛、洪五属州县是我国最古老的茶区之一,又与居住在松藩、西藏的藏族地域相连。明初为了以茶易马,在临近藏区的碉门、黎州、雅州设茶马司主持茶马交易,并将这一制度推行于全部川藏边区,“秦蜀之茶,自碉门雅黎抵甘乌恩藏五千余里皆用之”(268)。最初川南茶户是用茶叶换取藏族的毛缨、茜等物,“商族往来贩鬻,每岁课额所收一万四千余贯”(269),明廷认为用茶易红缨杂物不划箅,有乖马政,遂实行官办边茶,由官收官运以交易马匹,“茶株取勘在京,所收之茶,复给官价买之,收贮官库以备易马”(270),由是“民不敢私采”,“商旅不行”,一如陕西茶区。这种官办边茶行之不到年余,便碰到困难,一则商茶不行,课款亏累;二则官营边茶,私茶难禁。由于明代边防的重点在西北,因而边茶贸易控制的重点亦在西北,对西南边茶明廷控制不严。洪武二十一年便改变政策“仍令民间采摘,与羌人交换,如此则非惟民得其便,抑且官课不亏”。(271),实行边茶商办,政府只是在宏观上控制茶马交易的比例和严禁无引私贩。洪武永乐年间曾规定四川茶引5万道,到隆庆三年因边茶畅销导致腹引壅滞,遂裁川茶万余引,额定川茶3万8千引,“以3万引属黎雅”为南路边茶,“4千引属松藩诸边”为北部边茶,“4千引留内地”为腹引(272)。由此可见,有明一代四川的汉藏边茶基本上是商运商销,没有受到官府太多的限制,而经营四川边茶贸易的“多属陕商”。所以,明朝政府在陕川两省实行的“边茶贸易”政策,为陕西茶商大规模走上贩运边茶的经营道路,并在明代近三百多年间夺得边茶贸易的垄断地位提供了因利乘便的历史机遇。

二、明代陕西茶商经营边茶贸易的活动概况

在明代,经营陕川边茶贸易的主要是陕西商人。他们的活动情况亦可按西北边茶和西南边茶两个方向来说明。

西北边茶是将陕西紫阳茶区的茶产贩往甘陇,出河州与西番交换马匹或其他畜牧产品。由于陕西本身产茶,秦、凉、河、甘诸州又是陕西地域,因此经营西北边茶的主要是陕西商人。这些开中执引的陕西茶商,先在紫阳设立茶店,每年春秋两季执引到官店官牙交纳课税后,驻店“买茶装篦”,然后由官店在茶引上“注发引年、月、日期印钤,运至汉中辩验真假”(273)。由于明际茶引批验所设汉中,所以汉中自明代起成为紫阳茶叶重要的加工集散地。当时紫阳茶叶经水陆两路运止汉中。陆路是经汉阴石泉雇人背茶于西乡,再由西乡马驮人背于汉中,因此西乡是紫阳茶叶赴汉的中转地,由石泉背茶到西乡常在茶镇歇脚,故西乡的茶镇便由此而得名,加之明代每年由四川保宁府责办的10万斤川茶要由大竹河运止西乡转口汉中,使得转办陕川茶叶成为西乡主要产业,“邑民昼夜治茶不休,男废耕,女废织,而莫之能办”(274),就是到清末民初这种情况都未曾改变,“每到冬季还有骆驼百余匹来西乡往返驼运,历年西乡成交茶叶约有300万斤以上,因茶行交易额大带动了其他行业的发展,因此,有人认为西乡市面的繁荣是因茶行增多而发展起来的”(275)。水路则由任河装船入汉江上溯止汉中附郭的铺镇,由于涸水季节船运只上行铺镇,故铺镇成为陕西茶叶的主要集散地之一,“其民勤农桑安商贾,东乡十八里铺为邑巨镇,商贾辐辏”(276)。

陕川茶叶在汉中批验后分两路运向甘陇。一路沿褒斜道经留坝、凤县、两当达天水(秦州),到天水后又分为两路,一路经清水达庄浪等地,另一路经甘谷、武山、陇西、临洮达临夏(河州)。再一路经勉县、略阳、成县、西和、岷县达临潭一带(洮州),此即张翰所谓“汉中西川巩凤犹为孔道,至凉庆甘宁之墟”(277)。

凤县为陕川茶叶经徽州批验的必经之途。因此“秦蜀商贾云集,资产富饶”(278),“尤其在商业繁荣的东关,川陕商族,南来北往,往宿此地,大小客店如川陕店、柳树店、悦来店等都是顾客满员……每当黄昏时节,更是热闹非凡,轿抬、滑杆、驴驮、马载、客旅往来,熙熙攘攘”(279)。茶叶过载还使凤县形成一种特殊的经济现象,那就是“每年秋冬……青海、甘肃驮盐的骆驮、马帮,到双十铺后,卸下盐包,骡马歇住客店,骆驼就歇在河滩,驼客就在河滩用自带的铜锅,挖坑埋锅造饭,他们没有杆面工具,就把合好的面用手揪到锅里煮熟吃,至今双石铺人还把吃厚面片叫‘骆驼客饭’”(280)。

略阳是陕川茶叶入甘的又一孔道“地边陇蜀,嘉陵江绕于西南,栈坝河环于西北,西至阶州白马关为赴甘大道,盐茶货物驴驮人夫往来不绝”(281)。因往来货物到此要改装分配,故略阳的堆栈业很发达,业务繁盛,就是到近代由略阳转输的入甘川茶、紫阳茶“每月约67080斤”(282)。

天水为古秦州,是川陕茶叶入甘后的重要集散地。因此该州的运输业极发达“天水地当川陕要冲,人烟稠密,商贾云集,当清同治以前运输之广甲于全省……向之运费骡马年约七八千头……有骡车约五百余辆……骆驼,每年自冬末至春初约有四千余头”(283),这些运输力量有相当多是用来转输陕川茶叶的。

边茶贸易使陕西茶商的足迹遍布河陇各地,并带来了甘陇许多州县经济的繁荣。徽州因茶马批验所设于斯,因之“寒燠得中,物产略备,又为水陆通衢,商贾辐凑,故四民乐业,百务俱兴”(284),成为陕川茶叶入甘的重要中转地之一。

河州、洮州因“岁运巴陕之茶于司,官茶而民得以马易之”(285),“各省军民流聚巨万”(286),从而使该州商务发达,“南关市客店一十八座,四方贾居焉”(287)。“少数年之间河州之马如鸡豚之畜”(288)。

兰州明为皋兰,是内地货物通甘凉的必经之道,加之嘉靖癸亥设甘州茶马司,因“商人苦于运拽”,明廷令将甘茶“调停折中收贮兰州”(289)。因此,在明代运茶到兰州各卫的主要是陕西茶商,“兰州、西宁等城茶务不仅明代多为陕帮商人经营,甚至从清代至民初,陕帮商人都占举足轻重的地位”(290)。《甘肃商业志》中说,就是在近代兰州的茶叶“主要由山陕大帮垄断经营”(291),这些“山陕大帮为了扩大联络,在重要商品集散地的县城,一般都设有会馆,致富之后,有的携资还乡,有的就地安家落户,世代经营商业,成为当地的商业世家”(292)。

出兰州“河以西之商货,凉庄为大,往者捷买资甘(州)肃(州)”(293)。明人郭代《甘州纪事》诗中说甘州的茶马交易是“耗牛互市番氓出,宛马临关汉使回”(294);就是到近代,凉州“商人以陕籍为多……陕商多贩土产及湖北白布、兰布”(295),这里土产当然包括茶叶。肃州其城东门嵌字曰“东通华狱”,直面陕西,因而“商人以晋人为多,秦人次之”(296),“城内大小商店三百余家”(297),其中陕西人开的茶叶店亦应不少。

地居河套的宁夏府是陕西商人销茶的又一中心市场。陕川茶叶由天水分途北上,经固原,吴忠入宁夏府。固原为三边总督的驻节之地,弘治十五年后增盐池中马,使固原茶商盐商云集,“固原荒凉之地,变为繁华”(298);由固原北上,吴忠为宁夏茶叶集散市场,该地交通便利,为黄河水运中心,“马车驼队,云屯客集,河中船舶,轴辘相接,市声喧嚣,仓栈林立,中西商贾,络绎不绝”(299)。而宁夏府城至迟到嘉靖时已分坊而货,其中山货在“清和坊”,也就是茶叶的专买市场。

西宁系由甘入青藏之门户,因此亦是陕西商人销茶的又一主要市场。洪武三年改秦州茶马司为西宁茶马司,其机构设在西宁卫城北大街,市马地点在镇海堡。据《秦边记略》称,当时至其地互市之人“自汉、土、回人而外藏民甚多”,茶马交易使西宁市场“牝牡骊黄,伏枥常以万计……负提辇载,交错于道路”(300)。凡此说明,明代中叶以后陕西商人在甘陇的广大区域内牵驼驱车,贩运边茶。成为衔接汉藏人民经济联系的主要力量。其贸易茶叶数量仍十分巨大。若按正德元年“令汉中岁办茶课26800斤,新收茶课24160斤,俱照数岁,永为定制”(301)计,陕西紫阳茶区输甘陇官茶当为每岁50960斤,这与《甘肃通志卷十九茶马》中列举的“见今茶课51384斤系汉中府属西乡石泉汉阴及兴安紫阳五州县岁办分解各茶马司”数字基本相符。加上“每岁商中茶8万斤”(302),再加上“令四川保宁府每岁运茶10万斤至陕西”(303)以赴边中马,可知明代陕西茶商每年输往西北边地的茶叶,最少不下于23万斤,更不去说常常超出官茶数量一倍以上的“私茶”和明政府不定期的开中茶,动辄“二百余万斤”,“八百余万斤”等,从上述这些数字中可以窥探明代陕西茶商对西北地区经济发展所做出的贡献。

西南边茶是将川南雅、灌、名、邛、洪五县区茶产贩向康藏,出碉门以换取松藩、西藏少数民族的马匹和其他畜牧产品,在历史上被称为“五属边茶”。由于一方面,元代以来用兵西征,西藏青海诸部臣服,元设陕西行都使包括今天四川雅安、荣经、天全、汉源等处,当时东路阻隔,雅州、黎州官吏上任,皆自西宁洮州取道西康,官道既通,商人咸至。另一方面,陕西商人宋代便远涉蜀地贩茶到西北换马,而当时“川人不喜经营,尤畏远道,故不能与陕人竞争”(304),因此明代乃至清代经营五属边茶的主要是泾阳、户县等地的陕西商人。他们在蜀地又因地城不同而区分为“河南帮”与“河北帮”。河南帮即渭河以南户县、临潼、兰田、长安的陕西赴蜀茶商,最多的要数户县人,在户县又以牛东、沙河寨、第五桥等村人为多,故亦称“牛东帮”。河北帮即渭河以北泾阳、三原、韩城、朝邑等县的陕西赴蜀茶商,其中以泾阳商人为主,其次是三原人。这些陕西赴蜀业茶的商人,多在打箭炉(今康定)从事商贸活动,他们在陕西被通称为“炉客”(305)。

明初设茶马司于雅州,出碉门即为番境。后陕西茶商不顾明廷“汉不入藏,藏不入汉”的禁令,把茶马交易地点推进到接近藏区的打箭炉,使打箭炉成为汉藏茶马交易的中心,这些赴川业茶的陕西炉客,每年春秋两季两帮齐集户县牛东,常常是一个老“炉客”引带1—4人,一行七八十人,沿陕川间的38马站,步行40余日,跋涉三千余里,沿途危关隘路,羊肠小道,古柏参天,树荫蔽日,备尝艰辛赴打箭炉经商。他们设总店于打箭炉,然后采取“拴两头”的经营方式,一头设座庄分号于雅安、天全、邛崃,灌县等产茶区,凭引在该地收购茶叶,加工焙制后,雇背工、茶驮成群结队将茶叶运至打箭炉总店;另一头设分店于深入藏区的巴塘、炉霍、甘孜直到青藏边地的玉树、结石,每年派伙计押解驮茶之牛驮大帮将茶叶输往藏区各地,形成产、供、销一条龙全程经营,由于川省边茶贸易官营时间较短,政府对茶叶贸易的控制远不如西北地区那么严格。因此,川藏边茶贸易的商品化程度比西北边茶高,更容易体现商品流通对经济发展的促进作用。陕西茶商在川藏各地的经营活动大致可以反映这种情况。

雅安是川南茶的主要产区又是明初茶马互市的交易场所,番人由严州卫人黎州到雅州易茶。故“陕西人在雅安特别多”(306),他们最初在雅安收茶卖茶,当茶马交易中心移至打箭炉后,这些陕西茶商在雅安等产茶区主要是收茶焙制后运转康定,到民国尚存在二十余家,在雅安的就有“义兴、聚诚、天增公、恒春、恒太,五家都是陕西帮”(307),其中“义兴茶庄,实创于明末。经营边茶之规模信誉,诚为雅安第一家”(308),到民国“雅康途中,每日所见茶背子,可达七百余人”(309),足见其贸易之繁盛。

汉源为古黎州,明代番商经此地入雅安换茶,故该地“城势雄伟,城内九街十八巷遗迹尚可访寻,当时汉夷交易即聚于此”(310)。

打箭炉即今日之康定,因诸葛亮征蜀令部将郭达在此造箭而得名。昔日打箭炉仅是一荒凉的小山村,因陕西茶商为接近藏区往往越境贩茶于此,“邛雅荣天名州县商人领引边茶,皆于炉城设店出售”(311),而使该地成为汉藏贸易中心,《四川通志》曰“惟茶商聚于西炉,番众往来交易,以是成为通衢也”(312)。到明末该地已有经营茶业的“锅庄木鸦万千户”,清康熙四十七年造炉定桥,使雅鲁藏布江天堑通途,“军民商贾之车徙负载,咸得安驱疾驶”(313),康定遂成川康商业中心,“番夷总汇,因山而成,市井幅凑”(314),“常年交易,不千数千金,俗以小成都名之”(315)。而该城“贸易则操于陕商之手”(316),并形成该地商业隆替以边茶贸易为转移的局面。沪河以北为陕西街(常称为老陕街),“陕西客商经营的店铺有百余家”(317)是康定商业最繁华的街区。而聚居在陕西街的茶店就有“八十余家,资金最雄厚的是陕西帮”(318),他们兴增衰减,以大并小,主要的字号有:姜公兴、兰荣泰、王长盛、王怡盛、义兴、恒太、聚诚、天增公、恒春、余孚和、夏永昌、黄福元、高泰原、高德泰、李庆发、杨天德、高泰昌、王兴华、彭裕泰、王恒升、王元记、李胜和、王骥成等。这些设在康定的茶庄实际上只是一家号口,在产地则分为几家茶厂。如黄福元,在康定则一家,在天全则有福元贞、福元太、福元义三家,都各自设厂办茶,三家所产茶运到康定由代表三家的座庄销售,各家情况相似,不一一列举(319)。

这些在康定由陕商设立的茶庄中历史悠久,资本较大,具有代表性的商号有:

恒盛合:是陕帮中最古老的商号,起初是户县牛东一位姓孙的和阳新村一位姓葛的,每人各出白银二百两合资开设的。孙住康定,葛住木里(藏区),极盛时资本约白银二万两左右,历史达六百余年。

利盛公,业药材,甘孜、玉树、邓可等地有分号,极盛时资本白银三万两左右,历时四百余年。

魁盛隆,业药材、康香等,极盛时资本白银三万两,历史三百多年,光绪二十年歇业;

昌义发,业务药材,玉树有分号,极盛时有资本四万余两,历时二百年,光绪二十五年倒闭;

茂盛福,业药材,木里有分号,极盛时有资本白银七、八万两,历史一百八十余年,民国十五年歇业;

德泰合,业茶、药材,历时二百年,资本最盛时17—18万两,甘孜、雅安,重庆,成都、乐山都有支号,解放初歇业(320)。

这些总店设于康定的陕西茶商,基本上掌握着川康的经济命脉,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中,皆为首屈。现在西康商业在陕商之手,殆无不可”(321)。

川南边茶在康定汇总后,分三路输向西藏青海各地。

一路由康定越雅*(上龙下口)江至理塘、巴塘到昌都再行三百里至拉萨,为入藏南路。这一输茶路线使巴塘成为川藏边茶的中转市场,“五谷丰壤,桃李竞芳”(322),自明中叶以来“陕西客户贸易于此”,有街市,建汉城隍庙以及关帝庙,并有专门待陕西商旅的“行馆”,“颇高洁,可眺望,全塘在目,俨如内地”(323)。理塘的陕西商人也不少,“从前在理塘从事商业的户县人有20多家”(324),从打箭炉到巴塘途中都有陕西人开设的旅馆或货栈,道光甲申海宁人徐瀛经打箭炉入藏,止东俄洛“宿陕人刘姓店”,抵西俄洛“住陕西泾阳人刘姓店”(325)以至裹塘。

一路由康定经道孚、甘孜渡金沙江至昌都分岔一道与南路汇合入拉萨,一道趋玉树、结石入青海,为入藏北路。这一输茶路线使道孚县成为茶叶转输中心。清人徐珂在《清裨类钞》中指出以“道孚县论之,唯贩牛、羊、毛革与买换茶叶之商甚巨……道孚汉商颇多饶裕,皆陕人……且有开大餐馆、酒馆与卫生茶馆者”(326)。经道孚而趋炉霍,由于“陕商突破不入夷地的禁令,应邀前往,使炉霍的商情顿行活跃”(327);由炉霍而走甘孜,因“陕商在打箭炉经营百有余年,资本充裕,习知甘孜北通青海,西通西藏……遂多设分号于甘孜地段,市场因之勃兴”(328);由甘孜而北上玉树“市上较大之商店,约三十家……陕商六家,以北隆昌为较大,亦即汉商中较大者”(329)“玉树贸易全赖此辈流动商人之往返……运外货者,大半为茶商,茶产于四川雅州六属,销售西藏及玉树各族”(330)。

一路是经懋功达茂县趋松潘销茶于甘南藏区,使松潘成为甘南茶叶销售的主要市场。松潘县设于明洪武十二年,“其城外东北,亦有附廓,人烟稠密,商贾辐凑为西陲一大都会”(331),其中茶号以“丰盛合、本立生、义合全开业最早,其次为聚盛源、裕国祥,老号二三百年,余百数十年不等”(332)。

由于陕西赴蜀茶商在川、甘、青、藏的广大藏区行销边茶,“行茶之地五千余里”(333),使四川边茶贸易的数量比西北边茶更为巨大,“嘉靖时每年为240万斤;隆庆时为340万斤,迤止清中叶更激增为1100万斤”(334)。使“五属边茶”成为明清四川经济史上最壮观的一页。

三、明代陕西茶商从事边茶贸易的经营方式

在明代,由于秦蜀茶产的性质及其焙制方式不同。两地边茶的经营方式也有所不同,必须分别论述。

明代行销西北的边茶主要是陕西紫阳茶叶,紫阳茶系绿茶或非发酵茶,其基本形态是散装茶而非紧压茶,其品种按采摘时间区分为四种,清明后谷雨前采摘的为“毛尖”;立夏前采摘的为“细蔓子”;立夏后采摘的为“粗蔓子”;小满后采摘的为“粗茶”(335)。粗茶“非番人所好,所卖不完”(336),“不堪易马”(337),故西北边茶以细蔓子和粗蔓子为主,统称“细茶”,正统十三年令“务征细茶运纳”(338);成化九年又令“今后收课必须细茶”(339)。这种茶叶性质决定了西北边茶经营主要采取了全程购、运、销一体化和过栈批发两种方式,其中又以过栈批发为常见。

全程购、运、销一体化是指由茶商自购、自运、自销,无假手他人。这种经营方式在边茶开中后应当是存在的。因为在官办边茶阶段曾规定陕南产茶“各州县大户解茶到府领银,自行雇脚运至茶司交收”(340),《明会要》亦载“陕西金州等五州县课茶,责令大户径解茶马司交纳”(341),说明这些大户是熟悉运茶的道理及其方式的,茶叶开中后,他们很可能转化为专业茶商。再从购茶看,《紫阳县志》说当时茶叶经营的情形是“执引之商,立店紫阳,买茶装篦”(342),说明当时的“茶店”是由执引茶商设立的购茶庄口,由他们通过自己设立的茶店购买茶叶,然后装篦外运,该县志还指出到明末清初这样的茶店尚有六处,如果联系边茶中所规定的“四分入官,六分听其货卖”(343),并且“每年开中茶商人以150名为止”(344),以及明末陕西茶马御史徐一抡在给中央的报告中说,他到汉中紫阳令“将该符迤西所堆篦茶催令商店星速发运”(345),这里的“商店”即指茶店。可以肯定这种集购运销于一身的专业化经营茶商是存在的。问题在于年代久远,岁月湮没,我们尚未查找到明确的个案材料,只好留待后人继续研究。

西北边茶贸易的基本经营形式在明清时代是过载批发。至迟在隆庆、崇祯时汉中、凤翔改食灵州池盐后,这种方式便迅速成为紫阳茶叶的主要经营方式。这种过载批发经营方式的基本内容是:由汉中、西乡商人在产茶区设立茶店或栈行,由他们直接向茶户购买茶叶再批发给外来客商,或是招徕外地客商(主要是甘肃、宁夏、青海等地驮盐到陕,购茶做为回程货的西北客商,当时称其为“西北客”)驻店买茶。这样的茶行、茶栈在明清紫阳茶区所在多有。如紫阳的宦姑滩就有吉昌永、协盛魁、福盛长、兴义隆等行号,其中“吉昌永一次容留外商十几人”(346),“协盛魁一家年成交额达数十吨”(347);瓦房店有易胜兴、易盛合;毛霸关有源顺和、万丰;蒿坪河有义兴隆等。这些茶行、茶商在紫阳各产茶区通过茶经记、茶滚子向茶户收买已焙制好的毛茶(紫阳茶系散装茶,其焙制方法是将采摘的嫩叶先放入烧红的铁锅中翻炒,即为杀青,然后将冷却的茶叶用手揉捻,挤出茶汁,以增茶味,即为揉捻;如果是蔓子茶还需装入麻袋用足踏紧,解块、干燥后反复揉捻装踏,须多次方成。然后用篦包或竹萝等贮藏出售。购茶时茶商视货高低,言价收买,备称过载,在茶季等争购繁荣时亦用断堆方式,即系有茶一筐,手掮目视,付价若干,并不过称(348)。茶商购茶后需在当地或运西乡雇人对毛茶进行拣选和重新包装,以备运输,所以紫阳拣茶女工特多,紫阳福音堂是专为外商设立的拣茶场所,拣茶女工多达上百人;洞河镇拣茶女工多达120~180人左右(349),有的女工甚至终身以拣茶为业,如紫阳县民“任项之妻……历久十年茹茶艰辛,不事装饰”(350)。拣剔好的茶叶还需各雇男工,记合包装。紫阳茶有两种包装方式,一种是麻布包的,须用青水洗过的麻袋趁湿包装,开口处用木杠柠紧打实;一种是纸做的桶装,每桶装茶40斤,标上字号标志,因宦姑滩茶好,一般都标的是“紫阳宦镇细茶”字样,人背船载远至西乡、汉中批发。

西乡、汉中,特别是汉中十八里铺是紫阳茶叶的中转、集散市场,因此茶行不少。西乡经营茶叶的行商号集中在南河堤,有新记、新华、复兴、聚厚丰、福昌、兴发祥、明泰等行号(351);汉中经营茶叶的行商有永源协、资胜源、德记信成祥、天晶、又昌丰、协义生、同聚、永生福、元福、三元和、义胜泰、祥顺德等数十家;铺镇因系水陆码头,是紫阳茶叶最主要的集散批发市场(352),经营茶叶的行商有:公义和、公义永、蕴德成、永茂德、万发隆、宝泰和、同聚德、同兴成、协胜公、义兴源等。(353)这些茶店茶行主要从事过载批发业务,他们在紫阳、西乡收购茶叶或购入其他行商运来的茶叶,再批发给甘肃运盐来的客商。其中尤以铺镇的批发业务最为繁盛。因为铺镇一则水运发达,春冬汉江水枯时,船只上行只能到达十八里铺,故每逢枯水期运茶商船只能把茶卸在十八里铺,只有涨水时茶船才上达汉中,而水运成本低廉,运价便宜,使铺镇占有水运之利。二则铺镇堆栈发达,凡西北来到之食盐、水烟、药材存放均便,短期内售出固善,否则堆栈照市价收买,货场之交易迅速,不致有旷日废久之病,使铺镇有招商之便。因此,西北客来陕南购茶,往往附带运盐,驮盐驴骡以十八里铺为终点,在此卖盐鬻茶,捆载北上,由盐商转化为茶商;陕茶商则售茶购盐,由茶商转化为盐商,使得“紫阳茶与西北所产之食盐乃成为两区互相交运之重要物品”(354)。由于铺镇西北客商云集“每年集散之茶叶在十万斤以上”(355)。这些西北茶商(其实也是陕西茶商,因为明代甘陇属陕西)在铺镇购得茶叶后,用驼、骡驮至西北各地转销或零售给当地藏民以换取马匹、牛羊或其他畜牧产品。这种情形一直维持到明末清初,湖南安化副茶兴起后才发生了新的变化。

西南边茶从明初起就一直是商运商销。因此,陕西商人在四川经营“五属边茶”主要采取了“驻中间,拴两头”的最成熟的购销一体化经营形式。并且“五属边茶”是红茶即发酵茶,其基本形态是紧压茶,较之于紫阳茶更便于长途贩运,因而其经营的具体方式也与西北边茶有所不同。

“驻中间”是指设总店于雅安、打箭炉等茶叶交易中心,通盘指挥协调边茶购销业务,亦叫“本庄”。明清之际陕西商人在康定设茶店八十余家,基本上都聚集在沪河以北的“老陕街”,并按其地域和乡土关系分为“河北帮”和“河南帮”两个帮口。河北帮以泾阳、三原、渭南等地的旅蜀茶商为多,他们基本上都是大财东。如泾阳石桥川流村的刘义兴“以经营茶业、药材为主,商号多设四川、西康等地”(356),他家办的“义兴茶庄”在雅安设店于明代嘉靖年间,成为从明到清代康定无论规模信义都位列第一的大茶庄,其店董曾在清末担任过垄断川康茶叶贸易的“雅安边茶公司”之总理,“为全帮茶商代表”(357),泾阳当年流传的“东刘西孟社树姚”几家大富户中第一家“东刘”就是指的他家。社树姚家,“分为恒昌、惠谦,燕义、居敬、祝新、仁在七支,不但在泾阳,三原、西安开设货栈、钱号,而且发展到巴蜀,康藏云贵地区,以雅安为中心”(358)成为明清泾阳首名富户。而最富的于家,专营茶、药材,商号多设庄四川一带,最有名的是“恒泰盛”字号,堂名“务本堂”,康定的“恒泰”茶庄就是他家的生意。(359)此外,康定另外八家大的茶庄聚诚、永和、丰盛、天兴仁等都是泾阳商人开办的。在河北帮中渭南商人也不少,渭南孝义镇的严家是闻名全国的大财东,康藏“北路边茶”基本上全是严家的生意,“从灌县到讼藩的茶运业伐木行,几乎大部分是被渭南孝义镇严氏所垄断”(360),松藩的义合全茶庄就是他家的买卖。“河北帮”由于财力雄厚,这些茶庄基本上都采取了独资经营的方式。可将明清“河北帮”在康定的茶庄情况列表A:

河南帮以户县牛东、第五桥等乡的人为多,故又称“牛东邦”,户县牛东炉客在康定陕西街的陕帮生意中“竟占十之八九”。河南帮在康定经营的茶庄主要有恒盛合、利盛公、魁盛隆、昌义发、茂盛福、德茂源、泰来恒、德泰合等号,由于河南帮财力不如河北帮厚实,故他们经营的茶庄大都采取了合资的形式。亦可将河南帮明清之际在康定经营茶庄情况列表B:

“拴两头”是说一头在茶区设座庄分店收购、焙制茶叶,运康定总店存库待销;另一头在藏区设分店销购茶叶,形成购、运、销一条龙经营。也有只拴一头的,或是在茶区购茶焙制运止康定直接售于来打箭炉贩茶的藏商;或是在康定从别的茶庄批发茶,运到藏区分店直接销售给藏族民众。前者是购销联营,后音是批零结合,使经营形式呈现出多样性和灵活性。

这些设在茶区座庄购茶的茶庄茶店,每年凭茶引通过茶贩子向茶农收购毛茶,亦叫“帕茶”(南路边茶属红茶亦叫发酵茶,其品种有粗细两类:毛尖、芽茶、芽砖为细茶;金尖、金玉、金仓为粗茶。南路边茶以细茶为主,其初制方法除锅炒杀青,手捻攘制外。比紫阳茶多一道工序,即“踏茶”,其方法是将揉捻好的茶叶装在麻袋里,雇人工站在麻袋上用脚踏揉,使茶叶卷曲紧缩,晾干后装蓖出售,即雅安茶农所谓“帕茶”)。茶店购入毛尖后须在本店内再进行深加工,这是紫阳茶所不曾有的,其基本内容是:茶店将买好的帕茶堆放在一起,促其发酵,称为“做色”,然后晒干,拣去粗杂枝叶,装入帕内在甑上蒸制,每甑粗茶五斤、金玉四斤、砖茶一斤,蒸好后将茶放在蹓板上蹓踏。每蒸一锅,约踏六七来回,是为“蒸馏”。将蒸馏好的茶再放在用木板做的架子内由木制椿板椿成茶砖,即为压制,每四块为一甑,每四甑为一包装入篦包内,即为“包茶”亦称“精茶”。由此可见,西南边茶作为紧压茶完全适应了西部市场的需要,一则紧压茶原料粗老,价值较低,适合藏区的消费能力;二则紧压茶体积小便于运输,又适应了西部路途遥远,交通不便的运输条件;三则紧压茶经过压制后,便于贮藏,亦适应了西部茶市与茶区距离较远的市场环境的要求,这就是明代西南边茶比西北边茶经营规模大的重要原因,亦成为明末清初湖南安化紧压副茶取代紫阳散装茶的历史原因。

在茶区,茶庄、茶商将精制的包茶要雇觅“茶背子”背往康定,其道路之坎坷,运输之艰辛非常人所能想象。从雅安到康定距离550里,步行15天方可到达,其途要翻越海拔3800公尺的丞相岭,“其山晴朗日少,除雨日多,迷雾纷霏,疑非人间,每值冬春之际,冰雪碍途,道险路滑,行走或感不便,而茶背子竟能背负重茶,一走一呼,伛偻前进;其劳殊甚钦佩”(361),然后须再翻越海拔3600公尺的飞越岭,又称大雪山,其山极为陡峻,山顶常年积雪,下视层云,如在天际,“每年都有倒卧的,跌下崖的,掉进雪窝里去的,甚至放大风湾冷风吹死了的”(362)。康定有个“万人坑”,正面横写“白骨塔”,一幅对联是“满眼蓬蒿游子泪”,“一盂麦饭故乡情”,从行文可知为关中乡音,这里不知埋葬了多少陕西茶商伙计和背茶人的尸骨,让人望之酸鼻。

包茶运到康定后先存入茶庄总店仓库储藏待售。其销售方式有三,一是由总店派伙计押送茶叶到深入藏区的分庄,分销当地藏族民众。以运回藏区的药材、麝香、毛皮作为回程货,“每年草木滋深,店号伙友,分赴各乡销售货物,收买土产”(363)即此谓也,河北帮办的专业茶店大部分都采取了这种方式。二是由总店将茶叶批发给康定的其他陕帮茶商,由他们再押送到自己设在藏区的分号销售,如陕商在康定办的历史最悠久的“恒盛合”茶店,就是“由康定买茶叶、布匹、绸缎等运往木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定推销”(364),后来户县人办的康定最大的字号“德泰合”茶庄亦是如此,他们由“康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”(365)。大部分户县“炉客”亦采取这种接力的销售方式。三是由康定总店通过居间“锅庄”把茶叶批发给赴康购茶的藏商,由他们驮茶返回藏区售卖。在明代实行边茶制度,“汉不入番,番不入汉”的政策规定下,这种方式才是最大量普遍的销售方式。因为在“朝贡差发”制度下,各番族每岁要牵马来雅州、碉门、黎源“纳差”换回茶叶,他们初来时,长途跋涉,自带帐蓬,树立锅椿,升火炊饮,为时既久,筑房构屋,以为分担差务牵马换茶的招待之所,这便是“锅庄”的由来。最初康定锅庄只有4家,后因关外大小土司朝贡差务日繁,原有锅庄不敷应用,由4家增至12家,到清代已增为48家(366)。锅庄的性质亦发生了变化,由原来的招待差旅,变为居间掮客的贸易中介入,藏客来康定往往“拥有大群牛马,载运大批药材麝香等俱来,所载脱售即购大宗包茶以归”(367),因其无店铺,货物堆于锅庄内,由锅庄主人代为寻觅主顾,牵线搭桥,一笔生意做成,锅庄提取买卖双方各4%的佣金为“退头”。因之,茶庄与藏商的交易往往是以货易货,即以马匹、黄金、麝香、皮毛、药材等土特产作价易茶。如两样都付不足,可由锅庄担保出具藏文欠条,叫“夷票”形成赊欠债务,留待下次再为清理结算。这便构成川茶入藏,藏药、皮毛入川,熙来攘往不绝于道,整整繁忙了将近五百年的川藏物质交流模式,而“在各交通干线上贩茶的行商一般都是汉商中的陕帮”(368)。

四、明代陕西茶商的经营经验及其茶业利润

明代陕西茶商在从事西北边茶贸易三百多年的岁月里,从中国西部的市场实际出发,积累了许多成功的经营经验。加之边茶贸易比食盐开中更多地带有商品性经营的性质,因此,这些经验更符合商品经济的规律。这些经验主要是:

(一)经营灵活,形式多样

在明代,边茶贸易是涉远性经营,跋涉千里,市场遥远,耗资巨大,这便要求业茶者在投资方式上要有更多的灵活性,以广开财源,调动各方面的积极性。在当时陕西茶商的经营活动中“出现了多种经营方式,一是独家经营的‘自东自掌’,二是财东出资金,自己出人力办生意的‘劳资合营’(实为历史上之‘东西制’即财东出资金,为‘东方’,掌柜从财东手中领本组织经营为‘西方’,这便是中国明清以来形成的‘委托经营制’(369)——引者),三是由几家财东以资金多少顶股合伙的‘合股生意’”(370)。而且这多种经营形式之间又可以互相转化,使企业资金运用上有一定的灵活性。感谢户县黄堆堡村长期在康定经营“德泰合”茶庄的杨益三先生,他根据亲身经历撰就的《陕帮‘炉客’在康定》一文,为我们提供了这方面最好的个案材料(371)。

德泰合设于清乾隆年间,最初为户县“稻务庄一个姓南的,宋村一个姓宋的,每人出白银五百两合资经营,一个住康定,一个住甘孜”(372),贩卖茶叶和药材,可见是顶股合伙的合伙生意并且是自东自掌。后来“南、宋年老回陕,号资已有白银二万五、六千两……把号事交给贺经理。订定号规,南、宋各占十分,人员二十分,人银各半分红”(373),这时经营方式转化为“东西制”,贺经理总掌握,作为高级雇佣人员,只挣些钱不分红,是为“水牌掌柜”。由于贺掌柜忠实、能干,“不多年号资增至三万以上,……南宋念其功劳大自愿把原来二十分股各提二分给贺,于是贺亦成了德泰合一个东家”,这是“开股”,掌柜由人力股转化为财力股,在陕西叫“订生意”,掌柜亦由“水牌掌柜”转化为“领东掌柜”,以此来调动经营人员的积极性。贺掌柜告老还乡后,号事交给牛东一位姓刘的作掌柜,刘掌柜也忠实有才干,“号资白银增止五、六万两”,当刘掌柜以此提出要改变分配比例为“人六银四”时损害了东家的利益,“三东闻讯赶来康定,一进号门先把刘的铺盖抛出号外”(374),说明刘掌柜是个水子掌柜,东家可以自由辞退,并指派二柜陈冠群升为大掌柜,主号事,此人有学识,有才干“十多年号资增止白银十八万两左右”,到杨益三接手为掌柜时,东家更是信任有加,老东家南甘卿亲笔写了“委托书”,内言“只要你把祖先遗留下这个德泰合招牌顶住,外面一切由你主持,无论怎么做,我们就能放心回陕”(375),体现了所有权与经营管理权更进一步的分离。“德泰合”几百年来的经营的风风雨雨说明,“东西制”比自东自掌更有利于企业造就人才,在资金运用上更有灵活性;“领东掌柜”比“水牌掌柜”更能从物质利益上把企业的经济效益与经营人员的积极性挂起钩来,推动企业的发展,这无疑是适应了东西双方相隔千里,交通不便,财东对企业经营鞭长莫及的涉远性经营领域的实际需要,从而保证了经营的顺畅发展。

在明代,边茶贸易实际上是易货贸易,除了官茶部分是茶马交易外,由商人“货卖”部分则是茶与西部土特产品的交换,这便决定了茶叶经营上的多样性,茶商在选择交易产品时往往根据市场需要表现出较多的灵活性,市场需要什么就交换什么,不拘泥于一个固定的模式。在明代的边茶贸易领域,单纯经营茶叶的商人并不多见,往往是一业为主,兼营多样,充分表现了陕西商人在勾通农牧,促成中西部地区经济联系中的“西商”特点。如西北边茶贸易中在陕西是茶盐交换,茶店既向西北客商批发茶叶,又同时收购西北客商驮来的食盐、皮毛、药材。这些西北茶商将茶叶运到边地后,除鬻马外,又以茶交换西北番族的其他畜牧产品。永乐二十二年给事中黄骥言“巨又窍见西域所产,不过马及钢砂、梧桐、碱之类,惟马国家所需,余无裨于国,乞自今有贡马者,令就甘肃给军士,余一切勿受,听其与民买卖……上嘉纳之”(376);宣德年间甘都王贵曰“此闻外夷以羊马与军民为市,尔宜戒饬下人,必准时值,不可抑买”(377)。可见,茶马交易绝不仅仅是茶与马的交换,而是茶与西北畜牧产品的交换。西南边茶亦然。川中茶产最初是“诸羌以毛布毛缨之类相与贸易”(378),实行茶马交易后,又是茶与藏区的金砂、麝香、贝母、皮货相交换。如“德泰合”茶店起先是康定买茶运甘孜销售,“甘孜收购鹿茸、麝香、虫草及各样皮张运康定销售”(379),后羊毛畅销,他们又收购羊毛“康定羊毛每年上市七十万斤左右,由德泰合一家购买(380)。因此,《泾阳商业志》指出该县王桥巨富于家是“专营茶、药材,商号多设在四川一带”(381)便颇为精当。这种“一业为主,兼营别样”使企业经营呈现出一定程度的灵活性,并可赚取多重利润,分散经营风险,坐收综合效益之利,不能不说是陕西商人一种机智的决择。

(二)注重信息,随行就市

在商品流通领域,市场供求变动不居,特别是对从事长途贩运赚取地区差价所形成的中间利润的行商来说,掌握正确的信息,扑捉商机,顺时趋势地组织供销,对保证经营成败有十分重要的意义。对此,明清的陕西茶商深懂此道。如康定“德泰合”茶庄,“有庞村一个姓贺的学徒,得了一匹好马,往来康定、甘孜传送消息,兼运重要货物,此马在号十余年,往来次数不计其数……因有此马,号上消息比较灵通,生意蒸蒸日上”(382),后来这匹马老死在康定,全号长幼十多人送葬,埋在子耳坡,表其功劳。本世纪60年代著名民族史学家马长寿先生带领西北大学历史系师生在渭南凋查诸如孝义镇严家赵家这些大茶布商为什么比农民容易致富时。当地群众告诉说,这些大商人因为各地设有字号,他们“可以知道销路,知道行情,外面的情况既经了解,然后或紧或松,操纵市场,商人致富之道,即在于此”(383)。这从另一个侧面反映了陕西茶商注重扑捉信息的经营之道。

掌握了市场信息,对市场供求胸中有数,自然可以根据市场行情变化,随行就市地从事经营,这方面明代的陕西茶商业富有一定的经验。如西北边茶“每当一批西北茶客到来,或紫阳茶区闻知甘肃等地茶叶短缺,茶客将来之际,市场茶价随之大涨,‘茶滚子’、小商贩、茶行茶栈主等东奔西走,积极储备茶叶,寻找货源,若逢来紫阳的西北客较多时,市场价格可比平时高出五、六倍。西北茶商走后,价格随之即下跌”(384)。有个别茶商还抓住茶叶系季节产品的特点,“每年春季新茶上市之初,常有小商人背负数十斤新茶赶赴销场,以求高价出售”(385),收取货发利市的经营实效,后来他们发现“汉川茶少而值高,湖茶多而值下”(386),并且“湖茶味苦,于酥酪为宜”(387),从湖茶比陕川茶更适应西部市场需要“亦利番也”的实际出发,转向大量贩运湖南安化所产湖茶到西北边地,表现出很高的经营灵活性,并因之而促成了明末清初安化副茶在陕西的急剧兴起。西南边茶亦是如此。最初定马价为“每中马一匹绿茶一千八百斤”(388)实为给茶太多,认为这不符合“贱其所有贵其所无”(389)的市场供求规律,遂要求“马至,则验马之高下,以茶给之……上马一匹与茶一百二十斤;中马七十斤,驹马五十斤”(390),虽是官府定价,却也曲折地反映了按市场规律办事的精神。进入商办边茶后,更是按供求变化,随行市运作“或见番客云集,茶斤易买,方请增引”(391),一旦官府课税过重,无利可图时,“复将茶株尽掘”,搞得官府无所适从,只得“无税无引抚茶商,令民卖茶造茶”(392)。

(三)敢冒风险,合谐关系

在明代,边茶贸易实质上是由官府操纵控制的非自由贸易,为了确保军马供应并以茶羁制番族,明政府曾制定了极为严厉的“禁私”制度,私采有禁,私市有禁,通番有禁,出境有禁,私贩边茶往往要受到茶园茶叶“籍入官”人枷号甚至杀头的制裁。面对这种严历的制裁政策,如果没有一点冒险精神,不敢跨越政策界限的雷池一步,明代的边茶贸易便不可能发展到那么波澜壮阔的程度。事实上整个明代,陕西茶商都在同明政府的非自由贸易政策进行顽强抗争,他们以陕西人素有的重死轻生,强悍不训的勇敢精神,冒死犯禁,一次次向政府划定的政策红线发动冲击,一次次冒死跨越政策法令的禁区,迫使政府作出让步进行政策调整,不断推动着边茶贸易商品化的历史进程。这在封建社会重农抑末,商人地位低下社会条件下是十分大胆的举动。

在西北边茶贸易中,陕西茶商首先对不准在陕西境内贩茶,“茶户私鬻者籍其园入官”的“禁茶”制度发起冲击,蓄茶自贩,私茶横行,迫使明廷只得在成化五年允其合法,“民间采茶除税官外,余皆许给文凭于陕西腹里货卖”(393)。同时他们还不顾明廷不许私贩边茶的严厉规定,大量走私边茶到西部各地,其数量甚至是官茶的一倍以上,形成“私贩盛行,虽有抚谕之官,率莫能禁,坐失茶马之利,垂六十年的局面”(394),遂使明政府不得不于弘治三年实行边茶开中“出榜召商,报中给引”,使私贩茶叶成为合法贸易。边茶开中后,由于西北各地对茶叶需求量增加,陕西茶产不敷供应,他们再次冲破明廷关于“越境下湖南者禁止”(395)的政策限制,大量贩鬻湖南安化茶叶到边地销售,推动明廷再次调整政策,允许湖茶加入边茶行列“各商中引,先给汉川毕,乃给湖南……报可”(396)。在西北边地虽然明廷规定“有私越黄河及边境通番易马者,究问如律”(397),但这并不能阻止陕西茶商经商贸易的步伐,他们往往“雇请土人,传译道行,群附党援,深入番境,潜往不出”(398),搞得明廷虽三令五申仍不能查明禁止,“久而奸弊日生……茶法、马政、边防于是俱坏矣”(399)。这说明,明代西北边茶的繁盛完全是陕西茶商同政府限制贸易政策斗争得来的结果,是陕西商人能够把中央对陕特殊政策使用到最大极限的结果。

在西南边茶贸易领域,陕西商人也表现出敢于冒险的进取精神。当明廷规定西南边茶只能以碉门、雅州为互市地点,不许通番贩鬻时,陕西茶商不为所限,他们不走“天全六番故道”而是“私开小路,经通嗒葛,而松、藩、黎、雅私商尤多”(400),致使明廷只得“茶禁日驰”(401),“商贾满于关隘,而茶船遍于江河”(402)。明中叶后,陕商又突破“明例茶不入番地”的规定,为了远售求价,他们领引边茶后,直入藏区“皆于炉城设店出售”(403),推动汉藏贸易中心“自雅令嘉岩,渐至打箭炉焉”(404)。由于“惟茶商聚于西炉,番众往来贸易”(405)使打箭炉从一个荒僻的小山村变成了“汉番互市之所”(406),”百货完备,商务称盛,在关外可首屈一指”(407)。入清后,一些陕商又突破“不入夷地”的禁令,到炉霍贩茶“使炉霍的商情顿行活跃”(408)。然后他们又应麻书土司之请“汉商赴甘孜设市”,使该地“市场因之勃兴”(409)。这说明敢于冒险的开拓精神是陕商取得西南边茶贸易胜利的重要保证。

明代边茶贸易是异地行贾,其交易对象主要是藏蒙少数民族,而“一般蒙藏人都以经商为副业,他们都不能拿出资本自作贸易的,都是激于情感,为他们的挚友——汉商们做了代办人”(410)。这就使得讲求信用,搞好与藏蒙少数民族的关系成为边茶贸易的市场条件。加上西部边陲,土匪出没,不少茶商又系走私性质,亦需要少数民族群众的保护和掩蔽。这种贸易条件决定了旅居异地的陕西茶商很注重营造贸易的良好外部氛围,他们按照陕西人厚重质直“秦人鸷而不贪”(411)的禀性,在与藏蒙民众交往中一言九鼎。注重信用,重视商业道德,深得藏蒙民众的信任。茶叶运输时与“藏民结伴而行,籍其保护,藏民行走乘马,刀枪等随身携带”(412)。资金短缺时,可向藏商借贷,“只要平时与藏人关系好,他们也认为你忠诚,就可以向喇嘛寺借贷”(413);茶叶交易出现赊欠时只要与藏商关系好,连担保人都不需要,完全是以双方互相信任为基础。在一些私市发达的地方“甚至出现蒙古牧民为防备官军搜捕,而为汉民放哨了望”(414)的现象,这可看作是陕西茶商公关营销策略的胜利。

(四)节俭成裘,注重积累

旅居西部边地的陕西茶商基本上都是世代罔替,只要不人亡绝产,即可世代经营。因此有的祖孙几代皆有人在炉经商,在户县牛东附近经常有老一辈人称道其为二炉客家、三炉客家、八炉客家,他们“一般都是十六、七岁出门。拜别父母,中年回家娶妻,还须别妻,一去就是十几年,乃至二三十年,一般都落叶归根,老年衣锦还乡,为其后辈树立求富榜样”(415),这些客居异乡的陕西茶商大多能够禀承秦人安朴素,服食简约的风俗传统,生活俭朴,以把大部分资本节省下来转化为再投资。如陕商在康定最古多的字号“恒盛合”茶店,“该号以俭朴相传,百年以来,掌柜及店员没有穿过绸缎衣服,立有省吃俭用之店风”。(416)陕商在康定后期经营规模最大的“德泰合”茶号,其经理杨益三曾陪少东家去上海分店视察业务,沿途车票、旅馆、吃饭“总共用去二十五元多钱”亦觉得“实在心疼得很”(417),典型反映了当年旅康陕商节俭成裘的经营作风。

但在资本积累上他们却十分大方。恒盛合创业时资本才区区4百两,到最盛时“资本约白银二万两”(418),是原始投资的50倍。德泰合定有号规“年终结算一次,不管赚钱多少,先提一半作为号上积金”,使资本象滚雪球一般愈滚愈大,从原始投资的5百两银子,增殖到最盛时的18万两,到清末一次提出资金3万两,开设了聚成茶号和裕泰隆绸缎店,有力促进了经营的发展”(419)。

当然,明代陕西茶商这些成功的营销经验并不能改变他们作为封建商业的剥削性质。并且在中世纪“只要商业资本是对不发达的共同体的交换起中介作用,商业利润就不仅表现为侵占和欺诈,而且大部分是从侵占和欺诈中产生的”(420)。因此,不等价交换就成为商人资本积累财富的主要手段,这种在不等价交换中表现出来的“侵占”和“欺诈”,在明代(含清代——著者)陕西茶商经营中主要有:

(一)暗码断堆,缺斤少两

陕西商人从唐代以来就形成了专业行话,唐代的“市语”就有葫芦语、缫子语、纽语、练语、三楷语等,这些行语,暗码交易,黑话连篇,使局外人常不明就里,蒙受欺诈。陕南茶叶在收购过秤时,言价有隐语,外人不得而知,如曰“重晖”即代表22斤或220斤,曰“乾兰”即代表12斤或120斤,如曰“天字天”即代表66斤或660斤,其1—10的暗语分别是:1收捻2醜3川4查5眼慢6天7条8挎9罗10祥(421)。这种行活暗语使茶农在卖茶时吃亏不少。同时茶商还用大秤进,小秤出的办法加强剥削,在收茶繁忙季节,甚至用“断堆”的办法,手掮目视,并不过秤。

(二)掺杂使假,欺蒙客商

西部边茶因经营规模大,常有利欲熏心者做假茶以坑骗客商和番族人民。做假的原料是当地称作柳、米花树、黄荆条、救兵粮树、鸡骨头树等的嫩叶和野玖瑰叶、胡豆叶,这些植物经过做假之手往往达到以假乱真的程度。有的假茶通身白毫,酷似上等毛尖,甚至连行家都难以查出,常使客商和番民大上其当。这种现象在西北边茶贸易中可以说是屡禁不止。永乐三年河州、洮州、西宁已有“多用恶谬茶欺之”(422)的现象,朝廷下令“今后马至必与好茶”(423),但到嘉靖年间仍有大量假茶存在,朝廷再次议禁假茶,规定“验有假茶五百斤以上者,商人园户总照前例发遣”(424),可这仍未能根绝假茶欺诈,到万历年间已闹到“商贩伪茶日增,番族借口减马”(425)的程度,迫使朝廷“择紫阳辐辏地面建立茶坊一所,责成正官如法蒸晒,敢有擅搀假茶者,举发重究”(426)。

(三)恣定(抬)比价,以贱鬻贵

在明代,封建统治者利用西部边疆茶叶供求矛盾突出的实际情况,恣意定高茶价,压低马价,使茶马比价偏颇,以此来羁制少数民族。洪武初“马一匹茶千八百斤”,后认为给茶太多,改为“上马一匹给茶九十斤,中马七十斤,驹马五十斤(427),到后来实行贡赐纳差规定部落换马数,1800匹马才给茶50万斤,每匹马还合不到36斤(428),是典型的通过不等价交换所表现出的“侵占”。实行开中制后,六分听其货卖,汉商则利用藏蒙少数民族地区封闭知识未开,恣意抬高茶价,任意居奇,在西南边区往往是“茶一斤换一羊,十斤易一牛”(429),在西北边区则是“一块茶(重五斤)可换一只肥大的羯羊……四块茶可换一头牛,八块茶可换一匹马”(430),过去“边茶一封(18斤)换取羊毛100斤以上是经常的事”(431),这是通过不等价交换所表现出来的典型的“欺诈”。因此,他们的商业利润“大部分是从侵占和欺诈中产生的”(432)。

通过上述正当或不正当的经营手段,为陕西茶商带来了丰厚的利润。四川省民族志编辑组调查清代四川藏区的边茶贸易估计“一般获利是(50—200)%”(433),基本符合实际。这里有两个个案材料可做证明。一个是姚莹《康輶纪行》中纪载“打箭炉四面皆山有土城,东南北三关,汉番互市之所……汉人贸易者百数……所需茶尤甚,茶凡三品,上品日竹档斤,值银二钱,次日荣县斤,值银六分,又次日绒马斤,值银五分,此炉城市价也。裹塘、巴塘、乍雅、察木多以此递增至二两,乍雅则为三两二钱为最贵焉”(434)。这里竹档斤为高档毛尖,多为贵族享用,数量不大,略为不计,以销量最大的绒马斤计,取裹塘、巴塘二两销价的中间数,则一斤边茶运到藏区利润是1.5两,利润率是300%,扣去运费利润率也至少在200%以上。若联系清代西南边茶年销量1100万斤,则当年利润最少也不低于1100万两。另一个材料是近人马鹤天《甘青藏边区考察记》记载“运外者大半为茶商,茶产出四川雅州六属……计每驮茶(一引为百斤,每引5包,每包4锭,每锭5斤,24锭为一驮)运往拉萨,成本值银25两,售藏银80—100两不等,每年运拉萨5万驮以上”(435)。这里取售价90两的中间数,则每驮盈利仍为65两,利润率仍在200%以上,若以5万驮算当年盈利也不少于300万两。这些巨额利润扣除藏商、锅庄的应得部分外,其主体仍是落入陕西茶商之手。这就是为什么旅居边地的陕西茶商每每都能够发财致富,衣锦还乡的道理。

这些得自边茶贸易的财富,一部分沉淀在当地,转化为再投资以扩大经营规模和经营范围。如上述“德泰合”的个案材料,积累率高达盈利的二分之一“不管赚钱多少,先提一半作为号上积金”(436)。或是被陕西茶商在当地用于奢侈性消费。一些陕西茶商中年回家娶妻后,置办外室的亦不少。《陇蜀余闻》云“打箭炉在建昌西南…其俗女子不嫁,辄招中国商人与之通,谓之打沙鸨,凡商人与番夷交易,则此辈(即锅庄女主人——著者注)主之,商人流岩外地多不思归,生女更为沙鸨,其衣如舞衣,一衣有值银二百万者”(437)。上述“德泰合”的衰落就是因为少东家生活奢侈,要接个小老婆“四处托人寻找美人,大办筵席,花费八千多元,写了一万元汇票要重庆付款”(438),弄得企业阴沉沉的,很快就倒闭歇业。亦有个别久居康定的商人“染上吸毒恶习……纵有数十年的积蓄也难免荡尽”(439)。

另一部分边茶盈利则以各种形式流回陕西。如“德泰合”茶店贺掌柜管事的几十年间“每年给南、宋捎银一、两千两”(440),泾阳的不少大茶商也多从四川运银回陕,泾阳首富的社树姚家有不少银子是四川运回来的,川东刘兴义家在雅安开设陕商最大的“兴义茶庄”,每年办引11600张,每引一张购茶100斤,另加附茶14斤,每年办茶162400斤,利润以1两计,亦不少于16万两(441),当有不少流回老家,使刘家在泾阳富户中排行第一。王桥于家在雅安办有“恒泰”茶庄,每年办引8000张,利润也在100万两以上(442),这些盈利也有一部分流归泾阳,使于家富的流油,刘孟姚三家的财富加在一起还及他家财富的一撮毛。渭南孝义、赵渡镇的商人多在四川办茶,他们的财富也有不少是得自于边茶利润,如孝义镇严家“茶销四川西北草地”(443),松藩有不少字号是他家开的,几乎垄断了松藩的茶运业,遂使严家成为“盖省财东”。西北边茶贸易中也有不少业茶赚钱的。如凤县“由洋县人赵勋经营的茶行,在紫阳、汉中等地收购茶叶及行商运来的茶叶,或向甘肃盐商批发”(444)赚得钱也不少。紫阳“瓦庙子贺兰泉等人即靠经营茶叶成为暴发户”(445),所以县志才说业茶是“邑民利之”(446)。

这些流回陕西的茶叶利润就其去向看无非置地、娶亲、奢侈浪费三途。

一是买地,客居边地的陕西茶商,离家经年,惨淡经营,年迈携资回乡,落叶归根,往往把一生赚得钱拿出一部分在家乡置办地亩,以荫蔽儿孙,晚年有靠。因此,陕西茶商买地的也有不少。投资经营“德泰合”的户县北稻务村南家、张良寨的宁家,庞树的贺家都是“昔日大地主”(447),特别是庞村的贺家,起初仅是德泰合的一个学徒,后被提升为掌柜,由人股转财股后才成为德泰合的股东,他家成为大地主就是在康定经营茶业发财之后。垄断松藩北路边茶贸易的渭南孝义严家更是闻名渭北的大地主,“严氏在四川发财后,广置田产”(448),在“四川、西安都有商号,都有田产和房产”(449)。

二是娶亲。经营边地的茶商往往是十五六岁离家,业茶敛财,中年携资回家娶亲,酬宾燕宴,置办家私亦会耗费大量积蓄。从明清茶商比较集中的几个县份情况看,大致如此。如咸阳“近俗婚礼多费,货财相交”(450);泾阳“婚丧酒礼,渐以豪华相高”(451),“婚多论财,货侈奁具”(452),其他州县也得存在这种情况。

三是夸富乡里,侈奢浪费。许多茶商边地发财后,往往衣锦还乡,张扬夸耀,使相当大量的财富被挥霍殆尽,没有转化为生产性投资。几个茶商比较集中县分风俗的变化,可以很准确的反映这种情况。如户县“明成化初,服食器用、娶嫁送死,俗尚简朴……弘治初,渐入于奢,至正德,华靡倍昔,乡邑无老少,习为浮伪”(453);泾阳“明初颇近古,人尚朴素……今仕宦视昔十倍,富人亦倍之,婚丧酒礼,渐以豪华相尚”(454)。渭南“前辈犹有古风,耻游惰奢糜,……至嘉、隆以降,其俗渐敝,无复恭俭敦朴之遗”(455)。虽说上述奢侈风气绝非缘茶商而起,但茶商是其中一部分很重要的力量应为不过之论。

(205)《生活博物丛书·饮食起居编》,上海古籍出版社1991年版,第11页,以下简称《饮食起居编》。

(206)《宋史》卷一百八十四,《食货》。

(207)樊光春等:《紫阳茶叶志》第5页。

(208)《明经世文编》卷六十二。

(209)《明经世文编》卷六十二。

(210)《明经世文编》卷三,第22页。

(211)《明太祖实录》卷二十五。

(212)吕恩勉:《中国制度史》,上海教育出版社1985年版,第194页。

(213)《封氏闻见录》,见《饮食起居编》第80页。

(214)樊光春等:《紫阳茶叶志》第164页。

(215)《宋史·食货志·茶》。

(216)《宋史·食货》卷六。

(217)《宋史·食货》卷六。

(218)《宋会要辑稿·食货》卷二十四。

(219)《饮食起居编》第83页。

(220)《饮食起居编》第83页。

(221)《宋史·食货》卷六。

(222)《金史·食货志》。

(223)《饮食起居编》第85页。

(224)《明经世文编》卷六十二。

(225)《裔乘》卷三。

(226)《明史·食货·茶法》。

(227)封演《封氏闻见录》。

(228)《饮食起居编》第124页。

(229)《饮食起居编》第48页。

(230)《明史·食货·茶法》。

(231)《明史·食货·茶法》。

(232)《明史·食货·茶法》。

(233)《太祖洪武实录》卷七十。

(234)《太祖洪武家录》卷七十二。

(235)《太祖洪武实录》卷九。

(236)《太祖洪武实录》卷一百五十六。

(237)《甘肃通志》卷十九,《茶马》。

(238)《明史·食货·茶法》。

(239)《明史·食货·茶法》。

(240)《陕西通志》卷四十一,第15页。

(241)《明太宗实录》卷二百五十六。

(242)《敕修陕西通志》卷十八,第15页。

(243)《世宗嘉靖实录》卷一百三十七。

(244)《世宗嘉靖实录》卷一百三十七。

(245)《太宗永乐实录》卷六十一。

(246)《皇朝马政佚事》卷七十二。

(247)《宪宗成化实录》卷三十一。

(248)《明太祖洪武实录》卷八十四。

(249)《明史·食货·茶法》。

(250)《敕修陕西通志》卷十九,第16页。

(251)《陕西通志》卷四十一,第21页。

(252)《明经世文编》卷八百六十。

(253)《甘肃通志》卷十九,第12页。

(254)《甘肃通志》卷十九,第13页。

(255)顾炎武:《天下郡国利病书》卷五十八,第1页。

(256)《明史·食货·茶法》。

(257)《明太祖洪武实录》卷九。

(258)《陕西通志》卷四十二,第14页。

(259)《陕西通志》卷四十二,第18页。

(260)《明史·食货·茶法》。

(261)《明史·食货·茶法》。

(262)引自郭盈良:《明代茶叶开中制度研究》,《河南师范大学学报》1989年第4期。

(263)《明文·食货·茶法》。

(264)《万历会典》卷三十七。

(265)谷光隆:《明代马政研究》第75—76页。

(266)《甘肃通志》卷十九,第177页。

(267)《甘肃通志》卷十九,第13页。

(268)《明史·食货·茶法》。

(269)《明太祖洪武实录》卷一百八十八。

(270)《明太祖洪武实录》卷一百八十八。

(271)《明太祖洪武实录》卷一百八十八。

(272)《明史·食货·茶法》。

(273)樊光春等:《紫阳茶叶志》第78页。

(274)民国《西乡县志·风俗》。

(275)周瘦阳:《解放前西乡县工商业发展概况》,见《西乡文史资料》第1辑,第102页。

(276)《南郑乡土志》第27页。

(277)《松窗梦语》卷二。

(278)《新修凤县志》卷十,第7页。

(279)《凤县志民国时期资料汇编》第78页。

(280)蒲含英:《双石铺今昔》,见《凤县文史资料》第3辑,第148页。

(281)卢坤:《秦疆治略》第58页。

(282)《陕行汇刊》第九卷,第1期。

(283)《天水县志》卷八,第21—22页。

(284)《直隶秦州新志·风俗》。

(285)解缙:《解学士集》卷一。

(286)《明经世文编》卷一百六十五,第1074页。

(287)嘉清《河州志》。

(288)《明经世文编》卷十一,第86页。

(289)顾炎武:《天下群国利病书》卷三十九,第5页。

(290)王致中:《明清西北社会经济史研究》,三秦出版社1989年版,第402页。

(291)甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》第15页。

(292)甘肃地方志编委会:《甘肃商业志》第15页。

(293)《威武县志·风俗》。

(294)引自范长江:《中国的西北角》,新华出版社1980年版,第119页。

(295)引自林竞:《西北丛编》第161页。

(296)引自林竞:《西北丛编》第18页。

(297)引自林竞:《西北丛编》第18页。

(298)《明经世文编》卷一百一十四,第1069页。

(299)倪良均:《宁夏之茶叶》,见《中农月刊》第4卷,第7期。

(300)引自王致中:《明清西北社会经济史研究》第356页。

(301)《敕修陕西通志》卷四十一,第21页。

(302)樊光春等:《紫阳茶叶志》第78页。

(303)《敕修陕西通志》卷四十一,第20页。

(304)李亦人:《西康纵览》第346页。

(305)杨益三:《陕帮(炉客)在康定》,见《户县文史资料选辑》第3辑,第22—23页。

(306)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(307)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(308)倪长钧:《茶叶销藏问题》,《贸易月刊》1931年八月号。

(309)倪长钧:《茶叶销藏问题》,《贸易月刊》1931年八月号。

(310)李亦人《西康纵览》,第343页。

(311)《打箭炉志略》,《土俗》第16页。

(312)《皇朝经世文编》卷八,第2004页。

(313)《皇朝经世文编》卷八,第2004页。

(314)魏源:《圣武记》卷五。

(315)徐珂:《清裨内钞》卷一,第1236页。

(316)李亦人:《西康综览》第342页。

(317)《户县文史资料》第3辑,第22页。

(318)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(319)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史》第3辑,第1257—1267页。

(320)均见《户县文史资料》第3辑,第23—28页。

(321)李亦人:《西康综览》第346页。

(322)陈翊:《西康问题》第83页。

(323)魏源:《圣武记》上,第232页。

(324)《户县文史资料》第3辑,第82页。

(325)《小方壶舆地丛钞》第三轶,第55页。

(326)徐珂:《清裨内钞》卷五,第1337页。

(327)《边政公论》,卷二,11—12合刊。

(328)《四川月报》卷九,第2期《甘孜商业》。

(329)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务1936年版,第192—193页。

(330)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务1936年版,第192—193页。

(331)《松藩县志》卷一。

(332)《松藩县志》卷二。

(333)《明史·食货》卷八十。

(334)刘孔贵:《边茶贸易今昔》,见《贸易月刊》1933年第一期。

(335)樊光春等:《紫阳茶叶志》第159页。

(336)《英宗正统实录》卷四。

(337)《英宗正统实录》卷四。

(338)《英宗正统实录》卷四。

(339)《宪宗成化实录》卷一百零四。

(340)《明经世文编》卷一百,第961页。

(341)樊光春等:《紫阳茶叶志》第78页。

(342)康熙《紫阳县志·风俗·物产附》。

(343)康熙《紫阳县志·风俗·物产附》。

(344)《敕修陕西通志》卷四十一,《茶马》。

(345)《明末农民起义资料》第412页。

(346)樊光春等:《紫阳茶叶志》第87页。

(347)樊光春等:《紫阳茶叶志》第88—91页。

(348)《紫阳茶叶调查》,见《陕行汇刊》1940年第9期。

(349)樊光春等:《紫阳茶叶志》第10页。

(350)《紫阳县志·风俗·人物志》。

(351)樊光春等:《紫阳茶叶志》第92页。

(352)樊光春等:《紫阳茶叶志》第92页。

(353)樊光春等:《紫阳茶叶志》第92页。

(354)樊光春等:《紫阳茶叶志》第148页。

(355)樊光春等:《紫阳茶叶志》第148页。

(356)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》油印本第43页。

(357)赵尔丰:《边务档案史料》卷五,第63页。

(358)马长寿:《陕西回民起之历史调查》第27页。

(359)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第258页。

(360)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第27页。

(361)《西康雅安边茶业概观》,《中农月刊》第3卷,第8期。

(362)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第125页。

(363)杨仲华:《西康纪要》第216页。

(364)《户县文史资料》第3辑,第23页。

(365)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(366)李亦人:《西康综览》第350页。

(367)《茶叶销藏问题》,《贸易月刊》1931年7—8期。

(368)四川省民族志编辑组:《清代四川藏区的边茶贸易》,《四川文史资料选辑》,第11辑,第37页。

(369)参见拙著《中国民族资本企业经营与管理》,西北大学出版社1991年版,其中有这方面详细的理论分析。

(370)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第27页。

(371)杨文主要述清代事,但从历史继承性,稳定性出发,可窥视明代的基本情况,因为自东自掌、东西制、合伙制在明代均已出现,非清代才有。其次,本书结构是在本章一次性处理紫阳边茶、西南边茶的材料,此后将不另为赘述。谨说明——著者。

(372)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(373)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(374)《户县文史资料》第3辑,第25页。

(375)《户县文史资料》第3辑,第17页。

(376)《成祖永乐实录》卷五。

(377)《宣宗宣德实录》卷十八。

(378)《太祖洪武实录》卷一百八十八。

(379)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(380)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(381)泾阳县商业局:《泾阳商业志》第43—44页。

(382)《户县文史资料》第3辑,第24页。

(383)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第42页。

(384)樊光春等:《紫阳茶叶志》第82—83页。

(385)樊光春等:《紫阳茶叶志》第82—83页。

(386)《明史·食货》卷八十。

(387)《明史·食货》卷八十。

(388)《太祖洪武实录》卷一百九十六。

(389)《太祖洪武实录》卷二百五十一。

(390)《太祖洪武实录》卷一百九十六。

(391)《四川清代藏区的边茶贸易》,见《四川甘孜文史资料》第42页。

(392)《古今图书集成·职方典》,卷一百一十三,第51页。

(393)《敕修陕西通志》卷十九,《茶马》。

(394)《明经世文编》卷一百一十五。

(395)《明史·食货》卷八十。

(396)《明史·食货》卷八十。

(397)《敕修陕西通志》卷十九,《茶马》。

(398)《明经世文编》卷一百一十五,第1074页。

(399)《明史·食货》卷八十。

(400)《世宗嘉靖实录》卷二十四。

(401)《世宗嘉靖实录》卷二十四。

(402)顾炎武:《天下郡国利病书》卷六十五,第3页。

(403)《打箭炉志略·土俗》,第16页。

(404)《古今图书集成·职方典》卷一百一十二,第51页。

(405)《古今图书集成·职方典》卷一百一十二,第51页。

(406)《小方壶舆地丛钞》第三轶,第22页。

(407)徐珂:《清裨内钞》卷五,第12—36页。

(408)《边政公论》卷二,第11—12分刊。

(409)《四川月报》卷九,第2期。

(410)张文彬:《青海蒙藏人民经商之基础知识》,《工商半月刊》卷3,4号。

(411)谢肇淛:《五杂俎》卷四。

(412)李秉山:《户县牛东附近各村在打前炉从事商业概况》,《户县文史资料》第3辑,第80页。

(413)刘子省:《民国年代户县人在西康理塘从事商业情况》,《户县文史资料》第3辑,第82页。

(414)党诚思:《甘肃民族贸易史稿》甘肃人民出版社1987年版,第42页。

(415)李秉山:《户县牛东附近各村在炉从事商业概况》,见《户县文史资料》第3辑,第29页。

(416)《户县文史资料》第3辑,第23页。

(417)《户县文史资料》第3辑,第29页。

(418)《户县文史资料》第3辑,第29页。

(419)《户县文史资料》第3辑,第24—25页。

(420)马克思:《资本论》,人民出版社1975年版,第1卷,369页。

(421)《陕行汇刊》第三卷,第7期。

(422)《成祖永乐实录》卷三十九。

(423)《成祖永乐实录》卷三十九。

(424)《世宗嘉靖实录》卷三,第29页。

(425)《世宗嘉靖实录》卷三,第29页。

(426)《神宗万历实录》卷二,第82页。

(427)《明史·食货·茶法》。

(428)《明史·食货·茶法》。

(429)魏源:《圣武记》第108页。

(430)张文彬:《对青海蒙藏人民经商之基础知识》,《工商半月刊》卷四,第5页。

(431)高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第50页。

(432)马克思:《资本论》第三卷,第369页。

(433)《四川文史资料选辑》第11辑,第50页。

(434)《小方壶舆地丛钞》第三轶,第72页。

(435)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务印书馆1936年版,第292—293页。

(436)《户县文史资料》第3辑,第24—25页。

(437)《古今笔记精华》北京出版社1991年版,第167页。

(438)《户县文史资料》第3辑,第29页。

(439)《户县文史资料》第3辑,第81页。

(440)《户县文史资料》第3辑,第25页。

(441)杨仲华:《西康纪要》第220页。

(442)杨仲华:《西康纪要》第220页。

(443)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第63页。

(444)蒲含英:《双十铺今昔》,《凤县文史资料》第7辑,第148页。

(445)樊光春等:《紫阳茶叶志》第90页。

(446)《紫阳县志·风俗·物产》。

(447)《户县文史资料》第3辑,第79页。

(448)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第27页。

(449)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第27页。

(450)《咸阳县志·风俗志》。

(451)《泾阳县志·风俗志》。

(452)《泾阳县志·风俗志》。

(453)《户县县志·风俗志》。

(454)《泾阳县志·风俗志》。

(455)《渭南县志·风俗志》。