二、安置和优待移、难民

由于历史上的战乱和自然灾害等原因,陕甘宁边区境内人口稀少,土地荒芜,人口密度仅为每平方公里15.4人,是当时除青海、内蒙古、新疆、西藏等民族区域外人口密度最低的地区。①“可耕土地的面积仅以延安等十八县的统计,即有四千万亩,现在已耕面积则仅为九百万亩。”②就边区而言,人口分布也不合理,一些地方人多地少,另一些地方却人少地多,造成了资源的闲置和浪费。在陕甘宁边区所属的5个分区中,绥德分区的户数和人口数大大高于其他分区,是陇东的2倍、关中的5倍。绥德分区人多地少,所属5县,只有耕地约484万亩,人均约8亩,按劳力分摊人均约38亩,而按当时的劳动生产率,一个劳力至少可耕作60亩。就是说,该分区有三分之一即4万个劳力是闲置的。而其他4个分区则程度不同地存在人少地多,许多土地无人耕作的问题。③这种人口、劳动力分布极不平衡的状况,严重制约了边区的农业生产和社会发展。

为了迅速恢复和发展经济,特别是发展边区的农业经济,确保边区人民的正常生活,毛泽东在《抗日时期的经济问题与财政问题》的报告中,强调把“奖励移民”作为边区经济建设中一项非常重要的农业政策。“因为在边区境内,有的地方是有地无人种,有的地方又是有人缺地种,如果不把这种剩余的劳动力与剩余的土地结合起来,则边区农业更进一步的发展就是不可能的。”④边区政府由此“开展边区的移民运动,在人多地少地区大量移出,在地多人少地区则大量吸收外来移难民”⑤。

陕甘宁边区的移民和难民主要有两个来源,一是在边区境内劳动力的合理调剂和迁移。发动地少人多地区(如绥德)的农民到地多人少地区(如延安)开荒。二是外来的难民。这些难民主要来自靠近陕甘宁边区的国统区和沦陷区,如山西、河南、河北、陕南、甘肃、宁夏等省区。据1944年西北局调查组的不完全统计,来边区的难民就有1.8万人之多。

为了更好地组织和指导移民工作,使移难民运动有组织、按计划地蓬勃开展起来,1940年3月1日,边区政府颁布了《陕甘宁边区政府优待外来难民和贫民之决定》,规定:“凡沦陷区域非沦陷区域之难民贫民,如自愿迁入陕甘宁边区居住,从事劳动生活者,均得自行迁入。”可请求政府“分配土地、房屋”,解决生产工具,免纳2—3年的土地税和酌情减少乃至免除一切义务劳动等负担。在政治上,享受“边区人民同等之民主权利”。各级政府不得强迫难民当兵,严禁欺压难民和对难民进行高利贷剥削等优待条件。这是边区人民政府颁布的第一个关于优待移难民的条例。1940年颁布的《边区民政》第五章《土地行政》中又规定组织移垦委员会,专门组织和管理移难民的移垦事务,从法律和组织上积极鼓励开展移难民运动。

经过几年的实践,边区政府于1943年3月1日颁布了更加完善的《陕甘宁边区优待移难民垦荒条例》,条例总结了几年来移难民工作的经验,对许多条文作了修改和补充。在第一条中规定:“优待移难民垦荒,发展农业,安定民生,增长抗日力量”,是移难民运动的唯一目的。还规定凡边区内因人多地少而迁移者和外来难民,“均得称为移难民”,他们不分阶级、职业、民族的界限,一律可受本条例优待。具体规定为:第一,移难民自己开垦或雇人开垦的公有荒地,其土地所有权归己,三年免交公粮,三年之后仍无力负担的,得继续裁免;开垦的私人荒地,三年免纳地租,三年后可依租佃条例租种,地主不得任意收回。第二,移难民对于运输公盐、运输公粮、修公路等义务劳动,第一年全免,第二三年根据家庭经济状况酌减,确实困难的得全免。第三,移难民无力自行打窑洞居住的,由政府调剂现有公私窑洞暂住,无力购买耕牛、农具、种籽或缺乏口粮的,由政府优先给予农贷,或帮助向老户借贷。第四,移难民有病无力医治的,享受公共医院免费医疗。⑥为了帮助移民迁移,政府还提供迁移费用、农贷等,帮助移难民恢复和发展生产。在政治上,移难民与边区人民享有同等的民主权利。这一条例的实施,使移民运动完全本着自愿迁移的原则,有计划、有组织地迅速开展起来。

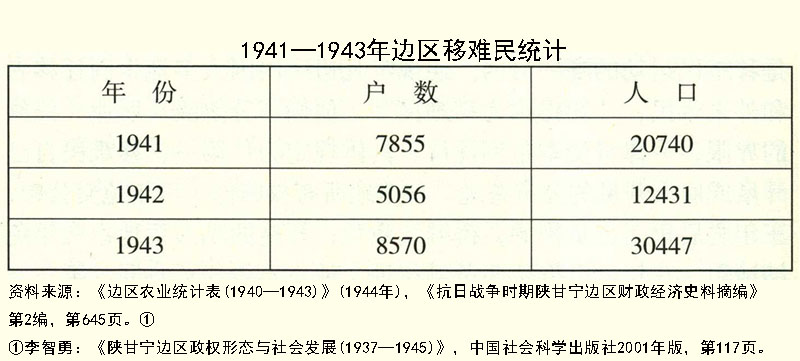

1942年西北局高干会议后,边区各级政府切实贯彻优待移难民的政策、条例,据统计,1942、1943两年,全边区向移难民发放救济粮4000余石,调剂住窑6240孔、熟地8700余亩、农具9100件、耕牛1300余头、种籽180余石,发放的农贷,占总额的18%。⑦各级政权也加强领导,着力解决移难民安置中存在的老户排挤新户、政府工作人员工作不主动等问题,结果1943年的移民户数和人口都超过了1941年和1942年,移民人口数几乎是前两年的总和。

陕甘宁边区优待移难民政策的执行,取得了显著的成效,对边区的经济和社会发展产生了重要影响。第一,优待移难民政策的执行,使边区的人口快速增加,耕地面积也迅速扩大。据统计,到1945年,全边区共安置移难民6.39万户、26.67万人,占当时边区总户数的20%,总人口数的16.7%。移难民安置工作做得比较好的延安县,1942年全县人口增加了一倍,户数增加一倍以上。在边区的开荒运动中,“移民、难民中劳动力占三分之一。如果以每人开荒二十亩计,上万个劳动力可开荒二十多万亩”⑧。据1943年2月的统计,边区5年扩大耕地240万亩,其中200万亩是移难民开荒增加的。1943年增产细粮8万石,60%是移难民完成的。⑨同时形成南泥湾等农业垦区和移民垦区。第二,随着移民的流入,许多地方尤其是垦区呈现出人丁兴旺、市场繁荣的景象。关中分区马栏镇1940年仅有出售粗布、火柴等简单日用必需品的小店铺9家。由于河南、关中移民的大量移入,人口由1940年的500户增加到1943年的1200多户,购买力空前提高,仅马栏合作社一家,每日销货就在万元以上,公私商店就达18家。由于商贸繁盛,从1943年10月起该镇还建起了逢四逢十的集期。⑩第三,边区政府的诸种救济措施,使移民不仅获得了基本的生活和生产资料,还享有与根据地群众同等的政治权利,使移民平生第一次真正享受到被社会承认、被别人尊重的权利,保障了移民的生活需求和政治权力,移民深深体会到“根据地是另一个世界”,因而发自内心地拥护和赞扬共产党与边区政府:“咱边区政府真是人民的好政府!”“共产党对咱这样好,叫咱八辈子也忘不了!”

①赵文林、谢淑君:《中国人口史》,人民出版社1988年版,第513页。

②中国科学院历史研究所第三所编:《陕甘宁边区参议会文献汇辑》,科学出版社1958年版,第4页。

③李智勇:《陕甘宁边区政权形态与社会发展(1937—1945)》,中国社会科学出版社2001年版,第115页。

④陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,陕西人民出版社1981年版,第634页。

⑤陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,陕西人民出版社1981年版,第635页。

⑥陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第7辑,档案出版社1988年版,第140—141页。

⑦陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,陕西人民出版社1981年版,第640—641页。

⑧西北五省区编纂领导小组、中央档案馆编:《陕甘宁边区抗日民主根据地》(回忆录卷),中共党史资料出版社1990年版,第45页。

⑨1943年2月22日延安《解放日报》。

⑩陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第9编,陕西人民出版社1981年版,第132页。