四 抚恤残废工作

在中央苏区时期,中国共产党就已十分重视抚恤残废工作。那时的残废待遇比军队还高,军队当时每天每人的伙食标准是1角钱,而残废同志为1角5分,吃粮与前方战士是同等标准,一般人民群众对残废特别尊重。红军长征时期,抚恤残废和安置工作,主要依靠沿途人民群众进行安置。

1935年前的陕北红军时期,残废工作较简单,没有专门残废工作机构;1935年以后,成立残废医院两处,但由地方政府管理,领导不集中,带来许多缺点;1937年抗战爆发后,边区党和政府重视抚恤残废工作。在12月颁布的《陕甘宁特区政府抗日军人优待条例》中规定,抗战受伤的残废可入残废院休养,一切生活费用由国家供给;不愿入院者,由边区政府按年发给终身抚恤费。

1938年3月,边区民政厅组织成立抚恤委员会,专门领导抚恤工作;5月颁布了《关于残废牺牲老病等抚恤的规定》,根据国家财政和人民生活状况,明确规定残废抚恤等级标准:暂定一等残废每年每人抚恤金大洋30元,二等每年大洋20元,三等每年大洋12元,四等(临时残废)抚恤金一次发给大洋10元。同时,颁发《各级抚恤委员会暂行组织章程》,明确规定各级抚恤委员会的组织机构、职权和编制等。

1939年1月,林伯渠在边区第一届参议会上的报告指出,抚恤、优待牺牲战士和残废战士,是边区人民和政府的责任;边区许多区域有10%的人民加入了抗日部队,而且大多数在前方直接与日寇作战,部分在后方担负剿灭土匪、巩固边区的工作。所以,有不少人为国捐躯或受伤残废,加之边区与八路军有最密切的关系,许多牺牲及残废战士、家属也都来边区请求抚恤优待。抗战两年来,经边府抚恤优待达60000人以上。除给死者发给一次性抚恤金以外,其家属永远受优待;对残废按其轻、重、久、暂不同程度,分别发给残废优待证,每年发给抚恤金,并派人为其代耕土地;对老弱退伍战士除发给退伍金外,由政府给以土地、房屋,并代其解决工具、种籽,以保障他的正常生活。

1940年边区政府公布《抚恤暂行办法》,重申1938年5月颁发的“抚恤规定”之等级、标准与抚恤金数;9月18日,民政厅通令各级政府和各抚恤委员会,首先自己应纠正不符合优待、抚恤意义之行动,然后再去纠正别人,并须时时注意对残废同志之教育,关心残废者的生活与健康。

1941年11月,林伯渠在边区第二届参议会上报告指出,关于抚恤残废工作,政府办有荣誉学校,每年发给抚恤金,愿意回家的发给遣散费;边区约有5000多人,均由政府依据负伤轻重发给抚恤费;在边区经费拮据的情况下,由于物价高涨,边区政府仍然决定在1941年下半年增加残废金1/3。规定一等残废每年每人发残废金50元,二等36元,三等20元;牺牲金增至200元;老年优待金16元。据1941年10月统计:1939年残废数3590人,发残废金(含1938年)51949元;1940年残废数5449人,发放金额41012元;1941年上半年残废数5612人,发放金数33511元。关于退伍人员情况,详见下表。

对于牺牲将士,政府厚给殡葬,建立革命纪念碑,以资追悼,对家属给予20元以上的抚恤金;直系遗属永远享受抗属之优待。以1939至1941年上半年统计情况为例,抚恤牺牲将士:1939年56人,发给家属抚恤金1160元;1940年40人,发给抚恤金800元;1941年上半年72人,发抚恤金1940元。计168人,共发3900元。

1942年8月,经民政厅通过,边区政府批准,决定提高抚恤残废金标准,规定一等残废抚恤金每年每人增至100元;二等增至80元;三等增至60元。老年优待金定为50元。本年新增加残废及残废金数(见下表)。

1943年2月,边区政府给在延安各医院休养的病员发布慰问信,安慰病员安心休养、早早恢复健康并备慰劳费,以示敬意。7月,发布抚恤条例补充办法,使条例更臻完善与符合边区的实际情况。

1944年9月,边区政府颁布《边区抚恤优待条例(草案)》(前颁“抚恤暂行办法作废),对抚恤优待范围、残废标准、优待数目均作了具体规定:(1)阵亡或在服务中病故者,一次发给等于4石小米的抚恤金(由遗属承领);(2)一等残废每年发给等于8斗小米的优待金;二等发给等于4斗小米的优待金;三等发给等于2斗小米的优待金。抗日军人及工作人员退伍者,除享受优待外,并由政府设法帮助建立家务、安定其生活。11月,由边区文教大会通过,经二届二次参议会批准,公布“加强荣誉军人教育及娱乐活动的决议”,决定加强荣誉学校教育工作的人力和领导,使在荣校工作的残废干部、休养残废,在两三年内提高到能写会算之程度;减轻荣校生产任务,发给一定教学经费,由出版机关赠送、或廉价供给各种通俗读物和教材;对分散于各机关学校、部队和农村的荣军教育,各该部门之负责人亦应注意加强;为使他们得到更多的精神安慰,还应注意加强娱乐活动。边区各文化团体、机关学校、部队在举行娱乐晚会时,须请当地荣员参加;对从前线回来的荣誉军人,主管机关要组织欢迎晚会;每年拥军月,延安及边区的各地方政府机关,应尽可能组织招待荣誉军人晚会,分派剧团、秧歌队、电影团到伤病医院和荣校进行慰问;对于荣校之日常娱乐活动,“血花”剧团也应给予物质上技术上的帮助。

抗战胜利后,边区党和政府仍然十分重视抚恤残废工作。

1946年5月,边区政府命令执行三届一次参议会通过的“加强荣誉工作案”。指示对于荣誉军人要加倍爱护,尊重其光荣奋斗之历史,对已复员者扶助成家立业,保证其安心生活;教育和发动群众,爱护帮助复员军人;政府发放贷款给他们以优先权;在干部和群众中,经常进行爱护与尊重荣军教育;对复员荣誉军人,各级政府实行经常照顾和教育;对在荣校休养者,加强教育并提高他们的政治文化水平,使其安心休养,早日恢复健康,转入工作或生产岗位,荣校待遇供给不能低于部队之待遇。

1947年,边区遇到严重灾荒,财政困难。边府指示各级政府机关、部队,要作好宣传解释,号召荣军和人民群众同心协力,克服困难,争取胜利。并决定对贫苦烈属发给抚恤金5斗小米,仍依据烈属优待办法优待;对家庭维持中农以上生活的,暂缓发给;新订一等残废每年每人发给4斗小米,二等发给2斗小米,三等发给1斗小米。

1948年3月,边府就“关于新订残废等级标准及残废证发给办法”(前颁残废标准作废)发出通知;11月,《边区抚恤革命烈士、荣誉军人及优待革命年老人员条例》颁布。规定对烈士褒扬办法、烈士遗体搬运回籍手续和抚恤金发放手续,以及荣军残废等级标准之确定,设立荣军教养院、革命老年人的优待等事宜。

为执行优待抚恤条例及办法,边府指示各地应切实调查统计烈属、荣誉军人、革命老年人员和退休人员呈报边府,对未给予抚恤的应一律照章抚恤;12月底边区政府、联司和西北局,在元旦佳节发布慰问伤病员书,对为人民解放战斗流血流汗之战士,表示慰问和崇高的敬意。

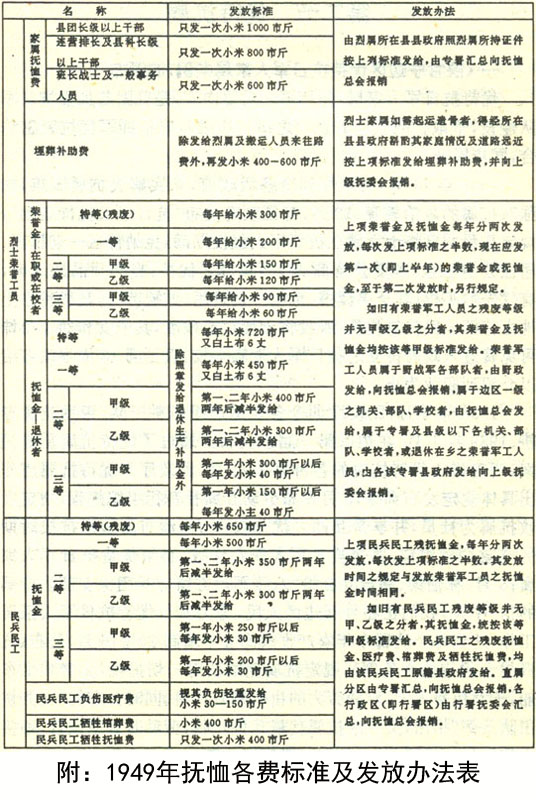

1949年5月,边府颁布《革命烈士荣誉军工人员及年老之革命军工人员抚恤优待条例》、《边区抚恤工作细则》(前颁条例作废),对烈士褒扬、烈属抚恤、荣军荣工残废等级、抚恤发放以及设立荣院和荣誉队,残废等级改变与换发证件等事,均予以具体之规定;对于年老人员、荣军荣工之退休和优待也作出明确的规定。7月,边府通知各地对1949年抚恤费、荣誉金应从速发放;12月边府颁布本年下半年抚恤各费标准及发放办法,通知各省政府主席、行署主任、直属市长、专员、县市长须认真执行(详见后边附表)。

总之,在抗日战争乃至解放战争时期,边区党和政府非常重视抚恤残废,由于坚持实行各种优待政策,使这项工作取得了良好效果。