彬县大佛石窟,失去了唐太宗御笔题名的机会之后,再也未获得过朝中一品以上王公和享誉华夏的公认名家题字。

其实,自唐太宗李世民之后,在豳州(包括邠州)任职或以豳国封王册主的皇室宗亲不在少数。比如高宗和武后的孙子守礼就受封豳王;宋真宗册封其姐为邠国长公主;唐玄宗的女儿封新平公主,下嫁于姜庆初(如今新平公主第仍叫公主川)等。任职豳(邠)州刺史的一品宰相级人物如房琯、张嘉贞、浑瑊、高崇文、白敏中、郭子仪、李怀光、马璘、高霞寓、段秀实,源乾曜,曹玮、左宗棠等数十人;到过豳(邠)州的文学名家如杜甫、王维、柳宗元、范仲淹、柳开等,皆无一人在大佛寺留下墨迹,而唯一题字的是诗仙李白。

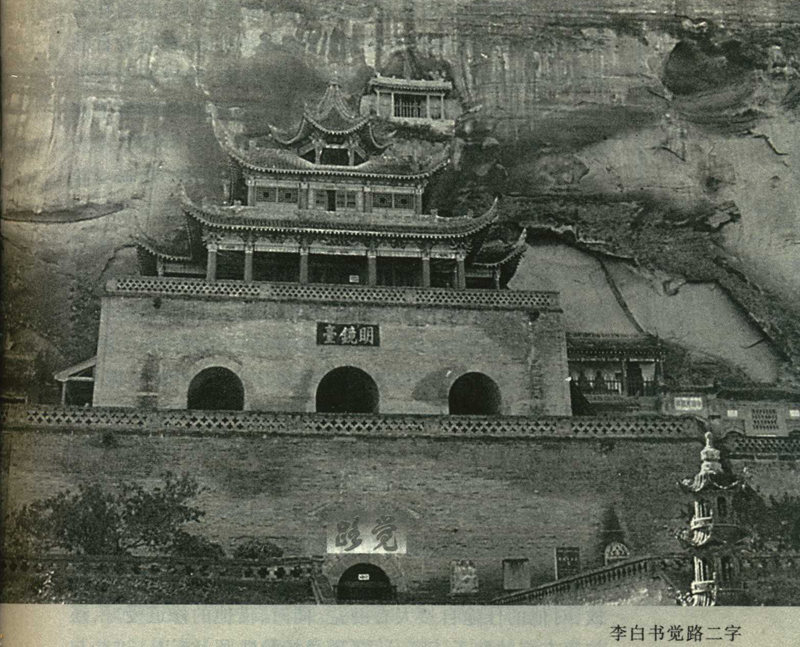

李白的墨迹是“觉路”二字。青石刻字,只此二字,无题名落款,亦无年月。说是李白真迹,传说至今。

笔者曾在《大佛寺考》中对此传说加以考证,仅从字体上与现存《唐李太白上阳台》遗墨影印真迹加以对照,得出“觉路”非李白手笔的结论,似显不周,今予以纠正。

1.“觉路”为现存李白遗墨之二

现在我们还是与现存唯一的太白遗墨真迹上加以比较,以确定“觉路”为第二遗墨真迹的地位。李白自小居家成都,家境优裕,五岁发蒙,即“五岁诵六甲,十岁观百家”(见李太白《上安州裴长史书》),意即五岁就开始学十个天干与十二地支相配以纪年月日的启蒙课本,自然便开始习字了。到十岁时,即可读经史诸子集。15岁已开始涉猎奇书,学击剑,诗书出名了。20岁,礼部尚书苏颋出为益州刺史,李白于道中上书,苏观后大加赞赏,称其为“天才英丽”,预言将成大器。李白排行十二,在家中属小弟而受照顾,不愁衣食,且仗义疏财,全由他的父兄经商于长江流域获得的资财支持着,专心诗文,以求仕途,他不但诗文出色,字也写得很有功底。当时以诗文投剌求人推荐,字为门面,字写得不入局格,别人当下就会轻视,文义诗情倒成其次了。李白曾专程拜访当时草书名手张旭,二人遂成饮中八仙,书诗好友。足见他的书法功底不凡。从洛阳上阳台所留墨迹观之,其字颇与张旭草书相近,笔画结构深藏汉隶魏碑底蕴。在此基础上,以他的豪爽侠义性格,创造出飘逸与凝沉融为一体的笔意,势若挥剑长舞(李白剑法老练),一片呵成。没有独到功夫,是写不出这样的字来的。这也成为他在玄宗身旁任待诏的一个原因。没有一手好字,能替皇帝写诏书?醉写蛮书,同样说明了这一问题。不过因为他的诗名气太大,长期以来,人们忽略了他的字而已。上阳台之字,是李白壮年以后的书法,多显老道沉滞。而彬县大佛寺石窟“觉路”二字,写于唐玄宗开元十八年(730),当时正好30岁,还是青年,故而举笔轻捷,勾画圆柔,飘洒秀丽,锋藏凝重,点蓄沉稳,突显出王羲之行楷与唐初真楷相融一体的功底。毫无疑问,此为李白真迹之二。

2.李白确实曾游邠州

李白为什么会在邠州大佛石窟挥毫留墨?因为他确实到过邠州,有史为证。

关于李白到邠州的史实,曾在很长时间中被研究家忽视,只是到了近代,才被发现。现代学者稗山氏在《李白两入长安辨》中提及,受到郭沫若认同,且加以补正。人们忽视的原因是首先忽视了李白首次京都长安之行,误把相隔10多年的两次进京当作一次记述。

其实,李白首次到长安是在唐玄宗开元十八年(730),这是他以30岁的年华,崭露头角的诗书才华,首次进京,开始的追求功名仕途之行。此前3年,李白在云梦山娶故相国许圉师孙女为妻,家居安陆。这样凭着自己才华,家庭的财富,加上姻亲的显赫门第,他完全有条件上京城谋取功名仕途。他是满怀成功的自信和希望上路的。在《与韩荆州书》中说:

三十成文章,历抵卿相。虽长不满七尺,而心雄万夫。王公大臣,许与义气。

从以上自述中可以看出,这次行程的气势多么恢宏雄壮,志在卿相王公,把那些小官微吏,全不放在眼中。这在他的邠州诗中亦有更加狂放的表现:“昨宵出饮三百杯,明朝归揖二千石”,他一起步便盯着年俸二千石的州刺史以上大官。到得长安,真还增长了见识,开拓了眼界,交游了名人。与老宰相贺知章,汝阳王、玄宗宠爱的侄子李琎,整日高朋满座、日饮万钱的左相李适之、书圣张旭、少年才俊崔宗之、佛家信徒苏晋、辩才逞雄的焦遂等七人加上自己,被杜甫写入名篇《饮中八仙歌》,借描述各自饮酒特色,加以赞扬。那时正值开元盛世,长安城中,一片笙歌燕舞、灯红酒绿的升平景象,李白能与这些权贵名人畅饮,对他的仕途自然大有助益。同时,借他的修道爱好,还与唐玄宗的妹子玉真公主(道号持盈法师)结识。这些与皇帝亲近的人,都为李白说项援颊,以求任用。然而,年初刚接任吏部尚书的裴光庭,一改原来将才干作为选官标准,可越级、甚至于不拘格选拔到位的制度,奏请皇帝实行年格,即以年格为标准,不问能力,熬够年头,就可提升,且要一级一级上,不得越级,但也只升不降。这个制度一实行,愚庸沉滞者满意而欢喜,皆说遇到了“圣书”,而才华贤能的人无不怨叹。这是升平年代的正常现象,恰巧被李白遇上了,他虽有诗名,但属白身布衣,连最低官阶也无,何谈磨历年资而进?一个停年格,就将他远远隔在了官场之外。怎么办?总不能整日混迹酒友之中,以消磨时日。再说,他再有钱,终属客游,所带川资,哪经得起日饮万钱的花费?即使父兄在南方为巨商富商,以当时的交通条件,要将金银麻钱运到长安,也非十天半月可及。何况新婚妻子及初生女儿还在安陆倚门盼望,他如何待得住?于是下决心离开长安,西去邠州一游。

李白游邠州(这时诏改“豳”为“邠”才五年)的大致目标有二。一是欲借此行实地领受《诗·豳风》及周人的创业圣地。作为诗人,这应是他向往仰慕已久的地方。二是探亲,就是看望时任邠州长史的族兄李粲。见李粲的目的又有二,既求长史推荐仕进之路,又要他资助归程盘缠。

头一个原因不用多说,豳州以其首部中华史诗《诗》的发源地、周人奠定王业的发祥地,史书诸子必提的文化圣地凝聚而成的氤氲灵气,再加上本朝太宗皇帝征战过的传说故事,都足以吸引像李白这样的诗圣来游。第二个原因的头一条,是他此次西来京华的主要目标,虽在长安碰壁,但仍不甘心,求诸同宗兄长,可能更有效果,这也是最后的仅有的一点希望了。第二条,是最为迫切的,火烧眉毛的事了,李白真的到了身无分文、衣食无着的窘境了。这是他有生以来第一次遇到的难题。本来从不上心的小事,今日竟成为举步维艰的大事,怎不令他尴尬!李白自生以来,过着衣来伸手,饭来张口的生活,从四川沿江而下,尽有李氏父兄店铺货栈,扬子江两岸,一提李十二少爷,即非李家店铺,也可供给钱资,任其花销,从不为难。李家从中亚碎叶迁蜀,经商积财,就是朝中官场无人。今全力培养出这样一位颇具才华的英俊人物,到了关键时刻,那是不惜一切代价的。娶故相孙女要花钱,这次进京要花钱,近几年,李白花钱是无节制的。家庭有求必应,甚至不求早供,由着他仗义疏财。这次进京,父兄更是为他准备了充足银钱,供他最后冲刺阶段使用。

然而,身居巴蜀江城的父兄还是低估了京华官场应酬的消费水平。唐玄宗在贞观之治基础上创建的开元盛世,才真正把封建社会引入了辉煌高峰,有唐以来,中国百年无战事。史书载,皇家银库钱孔穿线朽坏,无法计数;粮仓米麦霉腐,难贮新谷。长安城为世界最大城市,比汉城南移,今日明城墙圈定的城区面积大两倍,千百家如围棋局,十二街似种菜畦,东西各五条大街,108坊,驼铃叮当,商贾云集,达官贵族,车马不息,高屋低宇,鳞次栉比,槐柳夹道,树荫之下,各色人种漫游。酒肆茶楼,人声鼎沸。胡姬招素手,笑迎醉金樽。妍颜青丝,春色好留客,夜市达旦,灯火不绝。李白与他的酒中八仙互换作东,其间又上王公之府拜谒送礼,自然少不了给玉真公主敬献奇玩珍宝。不觉春归夏去,当他感到暑气减弱时,已到七月流火之季,早晚吹来的西风,渐带凉意了。跟随他的老仆禀报,川资不济。开始还未在意,等到老仆为开酒钱与人口角时,他方知真是囊中羞涩了。老仆提议赶快回去,还可支持。但李白仍要坚持西去,于是打发老仆回南取钱,自己独自西游邠州。老仆留下所剩银两去了,李白开始与友告别,一晃又是十余日。其间对汝阳王李琎、玉真公主、贺知章、李适之等进行了登门致谢和告别,他们皆许以容后缓图之意,且鼓励他继续努力。在酒肆又与张旭、崔宗之、苏晋、进遂等畅饮话别,少不了诗文唱和。行前,唯苏晋手书一信,请他带给邠州应福寺主持高智。

当他踏上西游之道时,身上所剩银两已经无多。但他仍然不慌,心想只要见了长史兄李粲,还愁没钱花。

3.李白的邠州诗

到达邠州城之前,先经过新平原(今水口乡)。原新平道城墙虽坍塌残缺,但新平城楼犹存,于是上得城楼一观四周景色。此处西风已添寒意,他还是一身单衣,便感不支,一阵哆嗦。想起长安之行,仕途茫然,惆怅之情油然而生,一首五律随口吟出:

登新平楼

去国登兹楼,怀归伤暮秋。

天长落日远,水净寒波流。

秦云起岭树,胡雁飞沙州。

苍苍几万里,目极令人愁。

这首诗虽收入太白诗集,但它历来未受研究家注意。原因是诗的情调过于低沉,似乎与太白诗风不相协调,故而为选注者忽略,知道的人亦少。其实,这才是一首李白思想大转变时期的代表作。是他人生道路上第一次碰钉子,陷入政治经济双困顿、领略人生艰难的首次体验的抒发。既是他首次进京的心情总结,也是他被迫重新思考人生的开始。

诗中“去国”就是离开国都长安,虽说西游途经此楼,还未到达目的地邠州城,他已经怀念家乡,想回去了。因为这暮秋的傍晚,失意中顿感冷风难支了。站在海拔1300多米高的城楼上,西望青天和夕阳一样长远,北望泾水在远处微泛波澜,东望永寿梁上的树木遮断长安上空的青云,南望大雁落于河岸沙洲,这豳风发源之地苍苍几万里,举目四顾,茫然混沌,令人百感交集,愁怀满腔!李白其人,从此终生坎坷,即使在他其后的流放生涯中,都再未发出过如此惆怅!

下坡入豳州城,见到五品长史兄李粲后,更令他失望。

邠歌行上新平长史兄粲

邠谷稍稍振庭柯,泾水浩浩扬湍波。

哀鸿酸嘶暮声急,愁云苍惨寒气多。

忆昨去家此为客,荷花初红柳条碧。

中宵出饮三百杯,明朝归揖二千石。

宁知流寓变光辉,胡霜潇疯绕客衣。

寒灰寂寞凭谁暖,落叶飘扬何处归?

吾兄行乐穷曛旭,满堂有美颜如玉。

赵女长歌入彩云,燕姬醉舞娇红烛。

狐裘兽炭酌流疫,壮士悲吟宁见嗟。

前荣后枯相翻覆,何惜余光及棣华。

这首长20句140字的《邠歌行》,内涵远超过上一首。是李白对30年人生的进一步反省总结。长安的酒中八仙之聚,与邠州城长史府的兽炭流霞之酌,应是一样的酒味,但李白的心情犹如天壤之别。看来长史兄虽然过着灯红酒绿、赵文燕姬相伴的糜醉生活,却对他这位白身布衣之弟冷漠相待,并不欢迎。眼看邠城官府富室已生炉火取暖,李白还是单薄客衣,寒灰无火,处于冷苦之中。想起在红荷绿柳的春色中出行前,爱妻抱着娇女挥手送行,他满怀壮志,饯行酒痛饮“三百杯”,夸下海口,最低要从京都谋取个“二千石”级别的州刺史回来,让你们高兴高兴!那是多么的幼稚啊!官位并不是凭才华可以得到的。李白如梦初醒,今日落到这个境地,说明自己以前还是对人生、世道认识得太浅薄!

在以下诗中,李白已从初醒中觉悟到重新奋起的志向了。

赠新平少年

韩信在淮阴,少年相欺凌。

屈体若无骨,壮心有所凭。

一遭龙颜君,啸咤从此兴。

千金答漂母,万古共嗟称。

而我意何为,寒苦坐相仍。

长风入短袂,两手如怀冰。

故友不相恤,新交宁见矜。

摧残槛中虎,羁绁构上鹰。

何时腾风云,博击申所能。

故友新交皆不资助,还表现出矜持之态,李白深感世态炎凉之悲。以他往日的娇惯放纵秉性,自然当面对长史兄发了脾气。虽然已是身无分文,饥寒交迫,像韩信一样宁可乞食漂母,受新平恶少胯下之辱,也不居住李粲提供的客舍,吃他的下眼饭!穷困给他上了一堂顿悟之课,让李白受用终生。

4.李白醉写“觉路”

这一日早起,寒霜满地,李白将仅剩的几两碎银取出一份,付了房钱,要份热饭吃了,随即上路,要去邠州大佛石窟一游;同时下定决心,从此不再求人,也不投亲靠友。凭借自己的诗才,加上不亚于张旭的书字,他也可以游遍西极北国,回到安陆的。沿泾水岸边西行,午间便到应福寺。经声朗朗,凿石当当,从一石洞中走出一位僧人,以佛礼迎他。“阿弥陀佛”念过,抬头问道,“施主可是觉者青莲?”李白大吃一惊,急忙答:“学生正是”。僧人笑道:“贫僧高智,在此恭候居士多日。”说毕将李白迎入石窟僧房。高智是饮中八仙之一苏晋的挚友,正在坐禅邠州应福寺。李白在长安与苏晋告别时,苏晋早就留意到李白的窘况,只是不便明言。他虽整日处于“长斋绣佛前,醉中往往爱逃禅”的状态,却洞明世事,交友诚信。为防李白西游不顺,便让他带给高智一信,以便关照。同时又托一赴邠僧人,再带口信于高智,留意接待江南才子李白。高智当下摆素斋接待李白,二人对饮数日,多次在大佛洞中瞻仰佛容。同时谈论佛道玄机,以求深解,多次谈及“觉者”意境。李白反思长安、邠州之行,顿感自己也似乎大彻大悟,进入觉者之路。高智见李白执意要西去泾州、妨州,便助以川资仪程。行前,设宴饯行。李白开怀畅饮,醉意朦胧之中,忽见大佛座后白光一道,亮如白昼,引他步步前行。行进之中,心中什么烦恼忧愁尽消,阵阵轻松。光照继续向洞中延伸,他的心情步步畅然适意。放眼望去,前方似有张旭草书“觉路”二字,在飘然亮光之中,忽隐忽现,他爱那字,直扑而去。回头一看,高智将一只饱醮浓墨的抓笔顺手递来,李白接笔在手,不假思索,就在案中白纸上写下了“觉路”二字,然后掷笔上路。

李白走后,高智看着李白醉写的“觉路”二字,不由心中一惊,大呼一声:“果然神笔”。心想见此二字,谁也可入觉路,便叫来正在凿石的石工,请他们照原字描拓,刻凿在一块长六尺、宽四尺五寸的青石板上,最后嵌入大佛洞门之上。

如今,“觉路”二字代代相传,依然高悬于大佛洞之上,成为李白而立之年的唯一遗墨。

![]()