本书前文曾提及昭仁寺,现专章记述,以表概况。

昭仁寺和近在60里外的大佛石窟相比,不论在规模、大小及造像形态上都是很小的,但它却是幸运的。根本的幸运就是:明诏敕建,不像大佛石窟似的在半明半暗中自流发展。

1.唐太宗发诏 建刹昭仁寺

太宗李世民对佛的态度一直处于犹疑之中,不得已时利用而已。因受儒家之教,不信神鬼妄说,加之父母影响,对佛疏远,这都与他的经历有关。玄武门之变使他登上皇位之后,为了消除逼父违母及杀兄留下的阴影,开始与佛家宣扬的善念沟通,以求消灾免难,化解怨仇,永求太平。但他毕竟是才华出众、凡事决不盲动的明君,在决断之前,总要弄清原委实情。对于佛教传入中国后引起的纷争,包括与儒道两家和佛教内部的纷争,他都有深刻的了解,有些甚至自身经历。特别是佛教内部不时发生的宗派之争,令他更加产生了疑虑,哪派是真,哪派是假,难以说清。所以他对佛的态度都是实用加利用。豳州大佛石窟的授意开凿如此,发诏建昭仁寺等七寺亦是如此。再聪明的人,做事如果不露心迹,企图掩盖真意,可能掩盖一时,不能掩盖长久。唐太宗的心意,在数百年后,即被宋人欧阳修揭穿。欧公在《集古录跋文十首》中谈到《昭仁寺碑》时说:“昭仁寺,在邠州。唐太宗与薛举战处也。唐自起义,与群雄战处,后皆建佛寺,云为阵亡将士荐福。汤武之败桀纣,其心存大公,为民除害也。唐之建寺,外虽托为战亡之士其实杀人之咎耳。其拨乱开基,有足壮者。及区区于此,不亦陋哉?”

贞观三年(629)冬十二月,便发《于行阵所立七寺诏》文。

建义以来交兵之处,为义士、勇夫殒身戎阵者各立一寺,命虞世南、李伯业、褚亮、颜师古、岑文本、许敬宗、朱子奢等为之碑铭,以纪功业

(〈旧唐书·太宗纪〉卷二)。

因为是明诏敕建,亦合民心,特别是阵亡者亲属,更为拥护支持。七处同建,进展极快,到贞观四年(630)五月全部完工。破薛举父子的豳州浅水原所建,昭仁寺亦成。

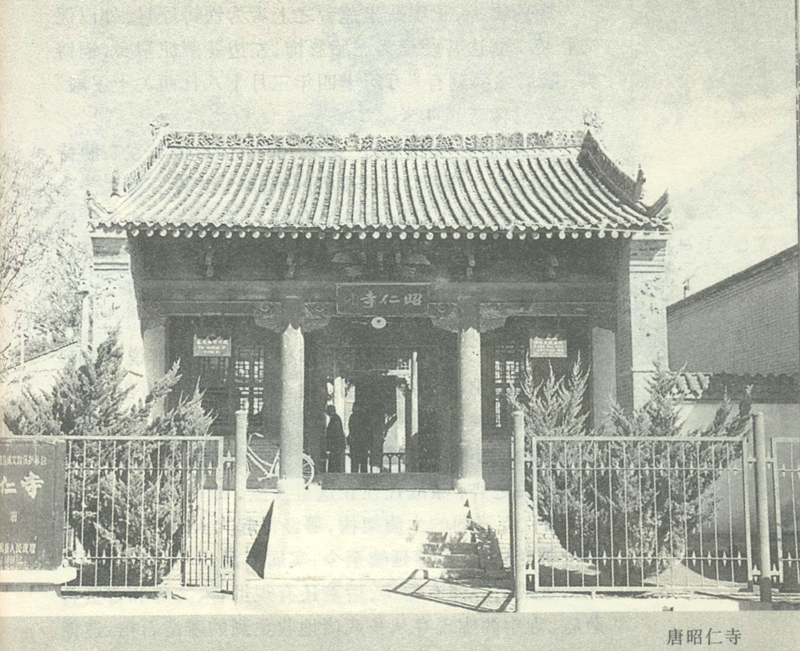

《元和郡县图志》载:“昭仁寺,在县西十步,浅水原上。王师讨平薛仁杲,诏于此建寺。”

此中所说县,是贞观二年刚从幽州新平县中分出的宜禄县,即今长武县。县治所就在浅水原战场旧址,故昭仁寺只距县(府)西“十步”,不足今长度20米远。撰者李吉甫时任元和宰相,他在书中将位置记述到这样细致的地步,实堪赞赏。

2.木架结构的精巧建筑

长武县城所在位置,是黄土高原沟壑区的一条东西长40里,南北宽不足20里的小原东北角。昭仁寺选址在东北角,北临深沟,东有斜坡,寺院建在原首,地域便显得狭窄。但其雄巍壮观之势,可吞泾渭百川,千山峻岭,又别具风姿了。

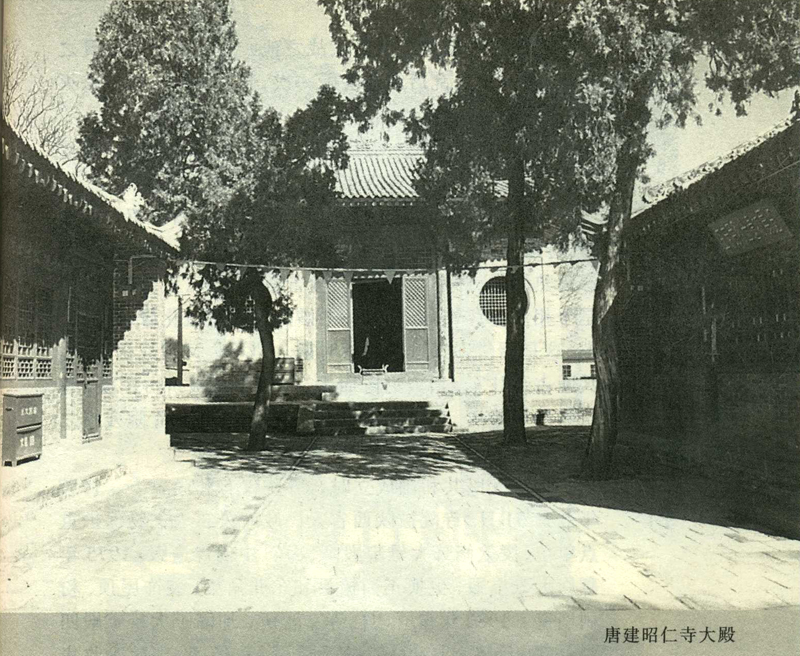

主体为大雄宝殿,长宽各12.6米,台基1米,以阶石垒而成。殿面三间,呈正方形,各边均为10.5米,采用单檐歇山式屋顶结构,木梁折叠式拱架,以榫卯套节,不用铁钉之类,显示了唐代工匠的高超技艺。外观飞檐翼角,举折平缓,殿内无柱,全凭屋顶粱檩交错支撑,符合现代力学原理。造型雄伟,庄重恢宏。民间称其结构为“一担挑八角”,为阿房宫建筑以来木架阁楼工艺的延续和继承。屋顶琉璃瓦,飞鸱吻,与蓝天白云相映,愈现辉煌。

殿内佛像,正中趺坐莲台之上者为铁铸原身,外以泥饰彩装。右边菩萨全为泥胎彩饰,左边菩萨泥塑身,铜铸头,脑后颈部有“万历十四年三月十八日西关十王殿”记文。三像皆高4米。

按殿额为“大雄宝殿”之称,内坐主尊佛及左右胁侍菩萨应为净土宗西方三圣即阿弥陀佛、观世音与大势至二菩萨,与彬县大佛同为一派佛祖。又按左边佛或菩萨铜头后刻字记文,至少这尊像是明代万历十四年(1586)以后加泥塑彩装而成的。因为铜头原为“西关十王殿”之一的阎王像头,竟被改成了本寺的佛(或菩萨)像头。其中佛像既为西方三圣,又与彬县供佛相同。但有些解说词中却加上另一派佛名,易于含混。由以上佛像可以看出,除中间主尊佛像铁铸原身是否为寺院初建时所立而外,其左右两尊皆为明代以后泥塑无疑。长武即处陕甘要道,具有扼喉锁关之势,激战往往在这里发生,故得长“武官”之名。昭仁寺脆弱的木质架构,哪经得起兵火劫难?历千多年沧桑变故,能保存延续至今,实属不易。

正殿两旁建有僧房,后院还有观世音、文殊和普贤菩萨庙。寺中两廊现存从长武诸地收集到的雕凿石棺、造像碑、石佛、各式造像等历代精品数百件,还有兵器及僧尼用品等金属品多件,式样典雅,各具特色,极有观赏和研究价值。寺院因属明诏赖建,在唐代中期之前,香火旺盛,住寺僧徒多达200人。本寺高僧慧立因知识、学业、品德兼优,应玄奘之邀赴长安慈恩寺、弘禅寺编译印度取回的佛经,后成为有名的缀文大德九高僧之一。慧立本姓赵,名子立,豳州人。著《大唐大慈恩寺三藏法师传》,未成而卒。后由广福寺高僧彦惊续成,共十卷。其后记有慧立传略。日、英法等国有译本。

3.修复维护

因属土木建筑,又处久战之地,昭仁寺历经兵燹之灾,中唐安史之乱后就曾焚毁一次,其后恢复。唐武宗灭佛,僧众溃散,寺院归官。

据《长武县志》记,五代、宋乃至明清,屡经修缮。前述正殿铜头,就是明代万历年间修葺彩饰的例证。

1920年,五台山妙博法师云游至此,稽首昭仁寺住持,传颂佛经。当时正是民国战乱时期,天灾人祸,民处水深火热之中,佛家普度众生,救苦救难之言,正合民心。于是争相入寺拜赞,以求福祐。妙博法师借机化缘,翻修大殿,这是昭仁寺又一个兴盛时期。但不久又因战祸加剧,兵匪占寺驻军,僧人逃匿而去,寺院根基被挤占挖损,建筑物坍塌毁坏。直到后来于右任路过长武,观寺院残损之状,令长武县长加以制止,损毁始得收敛。

中华人民共和国成立时,寺院仅有和尚三人。1957年8月31日,寺院被陕西省人民政府公布为文物保护重点单位,拨款修葺大雄宝殿。“文革”中佛像遭毁。1975年翻修大雄宝殿,更换正面檐梁和东北角梁,装饰屋顶,粉刷墙壁。1982年设立昭仁寺文管所,加固了大雄宝殿四周台基,且将全县出土文物及佛像、造像碑、经幢等收集陈列。1988年1月31日,国务院公布正殿和碑石为全国第三批重点文物保护单位。从此,昭仁寺不但得到切实保护,而且成为参观游览之地。

4.高原唐碑

拥有雄居黄土高原的唐代敕建丰碑,这又是昭仁寺比豳州大佛石窟的荣幸骄傲之处。

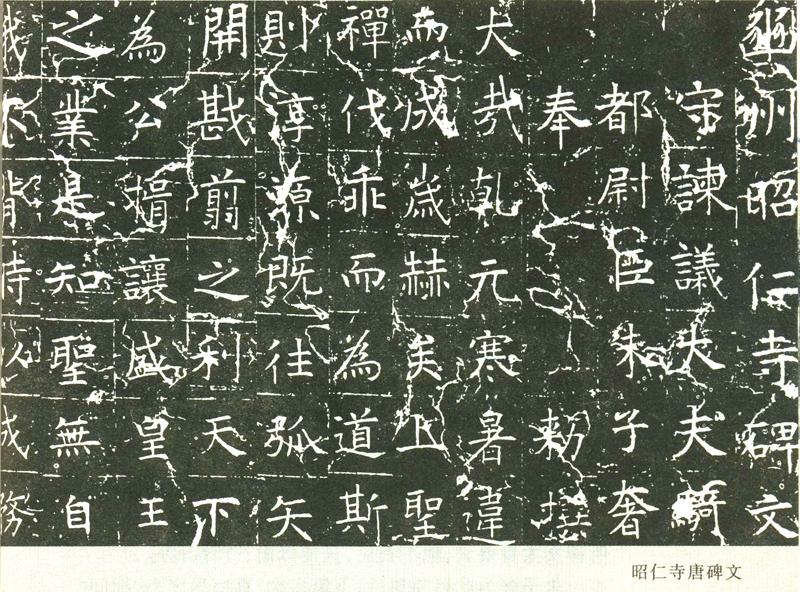

这通石碑,以它久经烈日曝晒、冰雪侵袭风雨剥蚀而不消裂磨灭的坚韧顽强,巍然屹立千六百年!它是现存初唐碑石中最高最大的、保护最完好的丰碑。

(1)碑身高大运载费时

豳州地区碑石,皆取材于当地。当地虽有青石,亦属松脆软质,易风化损泐,难耐久远。昭仁寺碑既有明诏敕建之旨,便不惜工本,取石于富平,为上乘之品。通高4.56米,其中螭首高l.26米,赑屃连座高1.66米,碑身高2.64米。丹书寸楷,40行,每行84格,共3155字。碑额刻篆书阳文“大唐诏仁寺之碑”。碑阴原无文字,现有后人补题跋文几处。

这样一块几吨重的巨碑,以当时条件,加之山路崎岖,运输实在不易。寺成于贞观四年五月,碑运达已至当年冬。《关中胜迹图》记:昭仁寺碑“贞观四年五月勒石,十月立。”

昭仁寺唐碑,从此立于高原之首,成为镇寺之宝。

(2)撰文者朱子奢

朱子奢被唐太宗建七寺诏文钦定为撰文者之一,是有特别用意的。当时发诏建七寺,同时钦定虞世南等七人为撰稿者,朱子奢排名第七。前六人都是太宗信任且重用的近臣,其才华名望皆在朱子奢之上,而用朱子奢撰写太宗曾引以为疚为憾为屈的浅水原之战的碑文,是颇费心计的。

朱子奢的出身不像太宗周围大臣那样功劳卓著,他自小在老家苏州从乡人自学《左氏春秋》起家,有雄辩之长,任职隋直秘书学士。隋末乱起,称病辞官归里,后随山匪出身而受太宗招安的杜伏威入唐,授国子助教。因熟读春秋经义,又具辩才,太宗登基之初便命他去解高丽、百济、新罗三国纷争。处于朝鲜半岛的这三个国家争斗不休,都派使者来长安告状,要求朝廷干预。临行前,太宗叮嘱他,你去之后以春秋大义劝解三国和好,且勿受贿,他唯唯答应。到了半岛,即为三国国王讲授《左氏春秋》晓以大义。三国王佩服感动,不再争斗,按时纳贡唐朝。可是朱子奢忘了太宗叮嘱,接受了三国送他的美女,带回长安。太宗知晓,本要以违旨论处,但惜其文辞辩才,仍以散官留国子学,授谏议大夫。

朱子奢就是在以负罪之身而蒙恩赦的处境下,小心翼翼撰写这篇碑文的。唐太宗虽稍逊风骚,但他的用人策略,却从这件事上更显高明了。若用前六人撰文,必然秉笔直书,将首战败绩毫不讳言地描述出来,大将殒身或被俘,兵士被杀后当成景观,六万人的生命,葬身高原,时值盛暑,尸臭远闻,如此等等,永留石碑,他不成了千古罪人?他是以接受魏征式直谏而受人敬佩的明君,周围近臣皆敢言敢谏,蔚然成风。若让他们写出那场不堪回首的惨败,对自己、对阵亡者亲属,不啻又在旧疮上刺了一刀,往事重提,有何好处?如果这通碑文写得特别感人动人,引来更多观者聚看,议论纷纷,甚至引来阵亡者亲属像去大佛寺石窟悼亡一样的波动,于贞观之治又有何益?

于是他选择了朱子奢去写这篇碑文,朱子奢要求面听碑文大旨要义,他不召见,只传口谕:卿看着办。

朱子奢为此思前想后,下笔多次,草稿尽废。这期间,那六寺碑文已交名家书丹,勒石侍立了,而他的碑文还是不见一字。昭仁寺碑推迟数月而立,运途艰难固然是其原因,而碑文难产,却是根本原因,可是这个原因有谁敢于明言?自然成为千古秘闻了。眼看有司催稿,朱子奢只得横心下笔。其实几千宇,也不过一日工夫就一气呵成了。

这篇碑文的特点是长达三千多字,在现存唐代碑文中应是最长的了。为什么长?撰写者用心良苦所致。不能不长,长可掩饰主题。按建寺诏命,就是“为义士、勇夫殒身戎阵者”立寺纪念。而浅水原首战殒身戎阵者6万,怎么写?朱子奢终于构思了这个以长掩实的写法。虽写得多而长,却不触及要害。

二是以空掩实。既长,用什么加长?只好以典故、经书典籍来加长。用现代话来说就是引经据典,空泛议论,以加长篇幅。通观全文,所引古今(至唐贞观三年前)典籍、经书言论及典故约占三分之二还多。反正他有《左氏春秋》的功底,又有借古论今的辩才,何愁写不了那许多文字。

三是以颂圣掩实。太宗虽然闻过则喜,爱听直谏,但奉承颂圣之词,到底听来顺心。于是碑文中近写高祖太宗首义灭隋及平定天下之功,文字又占数百。

四是以胜掩败。不得不写,无法回避的浅水原首败,作者先将笔墨用在咒骂薛举父子上,眼看要写唐兵惨败时,笔锋一转,却写开了二次大胜,将“轰然大溃”写成薛军惨败。实际上第二战太宗指挥唐军大胜薛仁杲,杀斩不多,大部降俘。所谓“僵尸蔽野,委甲成山,拥秦泾而不流,投过涧以自满”之惨状,应为首战唐军惨败的描述,在此笔锋一转,倒变成了薛军败状了。

以上是碑文太长的原因。反映了太宗及朱子奢为此碑文的难以告人的良苦用心。但是太宗却很满意,加朱子奢骑都尉之官,在署名中入衔。现予揭示,作为研究者及爱好者的参考。

(3)书丹小议

因属初唐名碑,未署书丹者姓名,历代研究者试图对书丹者探究其人。不知其它六碑有书丹者名否?若有,那么昭仁寺碑之缺就值得探讨,若无,说明为同一例式。既然撰文者皆诏命钦定,署名称臣奉敕,那么书丹者若无诏命,谁敢妄为?不署名,也就不足为怪了。现碑阴题刻北宋绍圣元年(1094)河南张重威认为,昭仁寺碑,世以为虞世南书。校之《庙堂记》,淳淡相类,而骨袷老成不逮也!岂世南少时所书乎?实际否定了虞书可能。其后有肯定否定两种说法。当清代毕沅又提出为曾书《李靖碑》的王知敬所书,当时受到长武贡生张教的反驳,说尽是“臆度”。但清代以来《长武县志》均记为虞世南书丹。前几年,我与昭仁寺管理所长刘治交淡,他以自己书写的考据文章相示,内容是经与九成宫碑文对照,论定为欧阳询书丹,又算一说。

我以为,只要了解了昭仁寺修建的背景,知到了太宗李世民的苦衷、撰文者朱子奢的心态,书丹者就不重要了。以当时楷书盛、书家众多的条件,要凭经刀刻之后的碑文字体去寻找那个书丹者,无异于大海捞针,实在不易。何况,真不应为此花费精力。唐楷是时代的产物,除那些传世的、署名的书法名家外,绝大多数书法并不低下的无名者写了那么多碑石文字,他们的字甚至与名家之字不相上下,难分伯仲,有谁可以分辨得清呢?

(4)昭仁寺碑原文点评

守谏议大夫骑都尉臣朱子奢敕撰

大哉乾元,寒暑违而成岁;赫矣上圣,禅伐乖而为道。斯则淳源既往,弧矢开戡剪之利;天下为公,揖让盛皇王之业。是知圣无自我,不背时以成务;仁推济物,乃当流而义行。岂好异哉?盖因世而已矣。若乃执契提象,继天理物,张八极,叶五纬,坐玄扈,游翠为。受昭华而锡天佩,观荣河而巡温洛。补石于娲皇之世,奠山于文明之初。殊质文于车服,改正朔于寅丑。顺天地而财成,奄寓县而光宅。斯固神宗与汜水一致,文祖将牧野同归者也。

点评

以上文字,为碑文启首。从开天辟地一直到女祸补天、三皇五帝的历史述尽。真乃宏篇大论,气势恢宏。惟谈及牧野之战,才触及主题。

隋政悖道,区夏歼溃。星亡日斗,天瘥地反。驭朽无秋驾之术,履薄罕冰之惧。竭人力于醉饱,轻神器于奕棋。玉杯非藜藿之用,金柱乃骄淫之靡。旗跸遍天下,驰道穷华裔。暴师韩秽,宿兵辽碣。贪石田之地,志金镜之宝。盗*(左马右录)之乘骛,崦山而不息;鼋鼋之梁泛,苍波其无已。五岳维尘,三川咸震。大盗负其扃鐍,长鲸冲其漏网。介胄不能匡其祸,衣冠无以静其乱。伊尹去而夏亡,辛甲弃而毁灭。人怨神怒,众叛亲离。触瑟无汉臣之忠,梦骖成秦宫之酷。于是,九畿幅裂,窃名假号。四方环视,蜂飞猬结。赤眉起刘樊之众,白挺奋陈吴之兵,徇赵北而图王,反淮南而称帝。钩爪锯牙,递相吞灭。茫茫禹迹,沟壑无归,苍苍彼天,何其罔极。若乃崇替相袭,天地恒其道;灵贶所归,三五更其运。是以秦人驰御,丰沛 赤帝之符;夏道之衰,景毫得白狼之瑞。殷忧启圣,必将有主。扑原静海,上玄有属。

点评

上面“隋政悖道”句之后,本应接述李唐兴起之义,继论建寺悼亡超度殒身将士的主题。孰料作者将重点放在“隋政悖道”的具体描术上,引经据典,达百十字。接着又叙隋末战乱,群盗四起,使“九畿幅裂,窃名假号”,遂成“递相吞灭”之势。其中又引殷亡之鉴,又以陈胜、吴广、赤眉相类比,再次回避文章主题,费笔墨又达百十字。历来颂圣之文,空泛而虚浮,是其常规。朱子奢为颂圣而铺垫如此长文,仍绕开主题,足见其用心良苦。

我皇帝受之。皇帝兆出震之见,禀枢电之精,开日月之明,审正气之贞。潜德而隐,凝去姑射之侧;感而遂通,应迹庙堂之上。乘龙之梦,夙符于神道,断鳌之心,早发于灵鉴。蕴风云于藏用,纳宇宙于胸怀。濡足授手,救焚是急。于是,御太一,把钩陈,驱天驷,回地轴。乾行岳止,雷惊麟震。得兵钤于玄女,吞戎韫于黄石。龙飞晋水,凤翥河干。伞苍光以泛流,麾鸟旗以长迈。以仁为本,扶义而西。传檄百城,转斗千里。战无交兵之虏,改无汤池之固。望风墟而一息,登灞上而回首。观衅而动,俟天休命。壶浆溢陌,厥篚盈途。鬼神叶赞,华夷载停。绁秦婴于枳道,拜殷士于商郊。旌台之珠,毕散于帮国;诸候之玉,不留于服御。誊言兆庶,企景来苏。

点评:

以上200多字,颂扬太宗一涎生便“开日月之明”,担当大任,建立文治武功在所必然。文章才入颂圣主旨,又远离建寺主旨。特别提到“战无交兵之虏,攻无汤池之固”,大兵到处,传檄而定,百姓箪食壶浆以迎王师。然而想起浅水原之败,不得不先授意建寺于大佛窟,再明诏建昭仁寺于战场旧址,实乃莫大讽剌。朱子奢只顾颂圣,似乎忘却碑文主题,且看他如何收场。

薛举往因天隙,偷安陇坻。藉九州之险,成五幡之暴。推锋东向,结垒西夏。同恶如市,转相煽合。带州连郡,豺虺为群。无窦融之先觉,有隐嚣之迷谬。游魂放命,豕突豳梁。虽大风之作梗青丘,有苗之称乱丹浦。均强比逆,异代同年,岂不以道丧鹑居;让王义隐,时惟龙战,争帝理开者乎?是以轩辕七十二战,殷后二十七征,翦暴寿华之泽,戳凶绝辔之野。非文德可绥,乃雄略之攸震。天子躬御武节,亲总元戎。洒沉灾而括地象,正斗极而清天步。倚长剑以肃威,伫中区以傍瞩。运投水转规之智,蓄礼乐慈爱之兵。韬百战胜之谋,总天关天梁之术。驱驾韩白,鞭击雷电。命招摇以启行,诏参伐以前扫。殉义之士,听鼓鞞而窃誓;蹈恩之众,望旌笳而张胆。

点评:

至此,才涉及浅水原之战。本段前面提到薛举,应是切入主题之口,然而对薛举反复挞伐,又以典故类比,进而揭示其恶,实则加长文字,徒费笔墨。但从朱子奢处境设想,也是不得不这样绕弯子。因为要写唐军惨败,实在不敢下笔。于是经此一绕,终于打通了出路,以“百战百胜”为伏笔,绕开首败,专写后胜。

呼吸则河海沸荡,指挥则昆岱掎拔。永圣上顺天道好生之德,休周王掩胔之仁。将欲克乱,在权善师。非战兵交,使在弘其自革。而茅旌不建,舆榇莫从。告舍既违,行迷遂往。吠尧之犬,终成桀用。刺由之客,俱为跖徒。鸟啄兽穷,来犯锋刃。比角为域池之固,召雨恣屈强之力。非折棰可笞,岂亭长之攸制。于是,摄提在岁,黄钟纪月。义勇同奋,贲育争先。下神兵于九天,决睿图于万里。逆顺斯悬,轰然大溃。僵尸蔽野,委甲成山。拥秦泾而不流,投过涧而自满,焚巢扫窟,野无遗寇。正倾旻于西北,扭缺地于东南。

点评:

以上百多字,总算写到了浅水原大战及建寺的原因。但惨状是唐八总管兵首战失败之景,作者却巧妙的改成了敌兵败况。实际是太宗李世民指挥的第二次对薛军之战,采取了高垒不出,以待敌疲的战术。相持60余日,敌兵粮尽,纷纷投降时,他才出击,“斩首数千级”。(《资治通鉴》一卷一百八十六)。其他皆降,“得其精兵万余人,男女五万口”(引文同上)。首战唐兵死六万,这次敌兵只被杀了数千,岂能达到“僵尸蔽野,委甲成丘”、“拥秦泾而不流,投过涧而自满”的程度?明是六万唐兵惨死的状况,作者铁下心写成敌兵残死状况,而就在战场实地立碑建寺时说出谎言,事实颠倒,如何让亡者安息?新旧《唐书》将朱子奢列入《儒林》传中,看来并非五指。

这里还应说的是作者体察圣意很深,未提二次大战的敌手即薛举的儿子薛仁杲,因为薛仁杲也是太宗的一块心病。人家主动投降,他和人家饮宴游猎,答应请封赏,回朝后不但未得封赏,还让父皇把人家杀了。李渊说他们头一次杀了我们那么多将士,这回非杀他不可,以替首败惨死者报仇。这无疑是扇儿子世民的耳光,且令他失信于人。太宗至今想起来还感到惭愧内疚。朱子奢只骂了仁杲的父亲薛举,却不提也不骂仁杲,可见其聪明。

最难写,也是最伤脑筋的主题总算绕过去了。下面的文章好作了。

卷氛于辰象,反光华于日月,九伐已施,载橐于武库;五兵罢用,偃伯于灵台。分茜旆于应毕,誓山河于将率。帝图咸举,邦政斯澄。革污俗于惟新,正王风于旧物。鼓之以道德,怀之以仁义。春雨以润之,秋阳以暴之。解网深汤帝之慈,焚书下汉皇之诏。布以新政,刑用轻典。四海之内,靡然响风。八荒之表,奔走无□,却塞□林之北,开郡铜柱之南。菀葱山而池盐泽,逾盘木而跨执阪。邹生怀海,自入提封。方朔炎州,同归王会。岂止菌鹤短狗、西鹣乐鲽之贡而已哉。若夫,至人忘己,义期承物。黄屋非汾水之荣,玄圭岂具茨之贵。圣道运而不积,神功为而莫宰。虽复大横固祉,长发启祥,犹且置玺陈谦,避河为让。道外天下,情遗尊极。而岩廊余事,人神之望难拒;符命傥来,历数之期安避。仰尊上玄之心,俯顺域中之请,然后履乘石,握神珠,开黄玉之图,临紫辰之位。冠百王而称首,与三代而同风。巍巍乎,荡荡乎,粤不可名也。于是衢室辟扉,宾门启路,延揽英彦,鉴寐幽仄。用人不偏于世族,得贤无弃于农琐。故非熊非螭,致光景之佐;为舟为楫,获营求之士。等五臣之亮彩,同六相之圩谟。崇台非一木之枝,珍裘乃千金之丽。济人多士,皇家以宁。重以制礼作乐,移凤也;胜残去杀,刑措也。藏金舜岭,菲膳尧宫。雉裘非先王之服,宝马岂鸾旗之用?运玄览以照物,推赤以期下。万方罪已,轮推沟之虑;百姓为心,顺天从之欲。若乃上嗣重光之美,元良万国,棣华璇萼之宗,木枝百世。咸幼隆慈训,言提自昔。奉审喻于宸极,得乐善于轩殿。非籍保传之勤,宁固师友之力。逾启诵而高视,越郇韩而上征。既而休气和年,祥风荐祉,威凤为宝,麟趾游郊。若烟非烟,浮晓空而下映;似月非月,丽宵天而成像。祯不绝书,灵无道迹。猗与伟欤,事高图史,至于登舆下辇,省方巡部,应感必彰,形言弥著。道盛金奏,每盈玉简。叶睿思于泉涌,谐神功于日月。陋柏梁之词,掩南风之曲。圣作物睹,永贻千载者焉。抑又闻之,羲农遐貌,轩琐悠缅,绝传信于故老,非取接于闻见。百世可知,斯言殆息。七代更立,求之岂易。今之视昔,遥然未睹,将何以分素青于三后,辨天地于九皇?遂所历选列辟,详观郡帝。得茂石于千古,验英声于万叶。斯道何哉?将由孔丘登岱,纪金绳者七十;管仲时齐,陈玉检者十二。亦有汉廓帝图,魏王开业,树丰碑于泗水,撰贞石于繁昌。莫不重鸿名,腾显号。播休风于六舞,歌圣德于九韶。与天壤而别,悬贞明而可久。形勒之美,不其懋欤?然则事止寰中,道流外方。

点评

作者在巧妙地度过主题难关之后,轻松地开始歌颂当今皇帝的英明,大量堆砌典故,不惜引喻比喻,从神农、轩辕到孔子、管子都用上了。其中亦有欲颂而贬的词句,如“棣华璇萼之宗,木枝百世”句,对杀兄弟而登极的太宗,实为讽刺。但行文至此,以顾不了许多,只好正面理解了。这一通颂圣之文,长达八百余字,可谓宏篇熊论。其目的还是为了拉长文章以虚掩实。

未辨西方之圣,莫知东被之法。求真之理,我则未闻。虽御辩空洞,非趋涅盘之岸;乘云谷口,宁游波若之门。莫不同陟耶山,俱陈业浪。生死无济,苦集相因。讵照重昏之日,谁剪稠林之树?比夫!真如实相,解脱妙津。道王三千,功弥百亿。何异吹剑首于雷门,巢蚊睫于鹏运者哉?是知伊兰无实,有为终假。漂溺四流,邅回九结。践畏途而卒岁,趋捷径其长往。大梦无晓,可为叹息。粤若能仁,深弘慈浆。虽寂泊为道,无来无去。乘机诱发,垣玺必追。住一子地,开方便门。翔入正道,视如来藏。飘香风于有顶,洒甘露于无边。慧炬明而幽夜郎,法桥沟而凭河息。但为仁由己,履道自衷。表立影从,因果非外。今我所以仰胜缘于十号,纪武功于七德。真俗二谛,兼而两之。

点评

此段涉及佛教经义,与建寺主题有关。以下提及皇上(太宗)与此地的关系,但写战斗实况又改用概括语言,依然回避唐军败损惨状。

皇上昔剧因地,干弘誓力。应迹忍土,荷负群生。属忧火燎原,稽天方割。飚林无自静之术,震海岂澄源之水。东戡西翦,南征北怨。旄钺所次,酣战斯邦,君轻散千金之赏,士重酬九死之命。莫不竟凌锋镝,争赴水火。虽制胜之道,允归上路,而兵凶战危,时或损丧。褰裳不顾,结缨荒野。忠为令德,没有余雄。同艰难于昔晨,异欢泰于兹日。有怀亮烈,用切旒食。仍于战地,爰构神居。变秽土于宝城,开莲花于火宅。高烽罢昭,慈灯载郎。鹅旌辍警,胜幡斯立。拔无明于棘林,导焦热于渴井。尽诸有结,水除苦际。虽复去顺效逆,同归各徒。中涓颖从,实惟义重。而上忍所被,旃檀与利忍皆忘;大慈所覃,怨贼将义夫齐指。俱润法雨,同乘大辕。回向菩提,无上平等。尔乃仰图景曜,东井厘其分野;下料物土,西河限其封域。雕戈是锡,尸臣启帮之所;豳馆斯开,公刘建都之地。梁山南枕,甘泉东指。面雕云之郁蓊,想玉树之青葱。沃野千里,平原超忽。先王之桑梓,西州之都会。于是诏司空,相原隰,四衢如砥,八道傍通。考极星之曜,测土圭之景,选杞梓于南郢,征琬琰于西昆。匠石奋斤,公输审墨。高门洞启,曾甍有沉。藻井瞰烟霞之路,步檐拖虹霓之色。徘徊朱柱,陆离旋题。春牖前临,秋窗左辟。月殿含影,金波上而相照;日宫吐曜,羲和沉而犹朗。何止四往成台,高多罗之树;五王立寺,临枷尸之水。信足上图驾御,傍拟醍醐。望鹫山而不远,想鸡林而可即。法徒萃止,应供来游。咸珠戒无缺,威仪莫犯。杖锡四禅元林,摄□三道之路。有宝所焉,有名僧焉。至矣哉,伽蓝之为盛也。虽夏高天已烬,人海成田,我皇基与静刹,终永永而常传。

点评

以上五百余字,除前段继续对太宗歌颂外,写到浅水原之战,只是说唐军“争赴水火”,“时或殒丧”,将大败一笔代过,接着说建寺之义。对初建寺院描述还算具休真实,“高门洞启,曾甍有冗”,“春牖前临,秋窗左辟”;“月殿含影”,“日宫吐曜”应是真实写昭。

其词曰:

三界云扰,六趋波物。苦流万割,忧火炎冈。

俱迷津济,莫导舟航。长夜无晓,非徒未央。

于昭十号,四生是愍。道王大千,智周上忍。

慧刀已裂,化城斯引。教有殊途,乘无异珍。

甘露朝洒,慈云夕布。品物以享,群迷式悟。

捷径坦道,废道毁常。玉弩惊炎,金宿腾芒。

俯震赢壑,仰紊乾纲。九野鲸奋,八极鸱张。

乱离瘼矣,熟济生灵?黄星表曜,赤伏开祯。

大君应历,粤御神兵。乃圣乃武,如雷如霆。

于铄王旅,除凶静暴。关右长驱,唐郊大号。

壤裂逋丑,家离浞傲。刷野屠袄,空山剿盗。

见*(上夕下巳)损辔,怀忠死绥。惊磷宵远,穷魂夜飞。

我有慈被,深仁莫违。建斯净域,永树归依。

归依伊何?俱消五缚。净域伊何?同升妙觉。

架汉开宇,凭□辣阁。木丽琼丹,地严金□。

鹫山非远,鸡林可求。七宝低树,八解疏海。

瑞莲开晓,天花不秋。戒定攸息,应供来游。

凡厥慈众,俱弘上善。稠林以辟,爱枝爰剪。

九结水泮,四禅自缅。彼岸可归,法轮恒转。

金刚不坏,璇祚惟长。慧室常湛,皇基载昌。

僧祗可算,恒沙易量。攸哉天历,永配无疆。

点评

以上赞铭352字,又加长了碑文。实际意思不过是安慰亡魂,皈依佛门,化解怨苦,追求来世之福。但其中颂圣词语还是主导。

总之,关于这篇碑文,虽说长而空了点,但我们了解了作者当时的处境,分析了太宗李世民的心态之后,却可以细细玩味它的内涵深意了。何况它属初唐名碑,虽无书丹者姓名,但其唐楷风韵,却是值得大加赞赏的。

这篇碑文,应是七寺中最难写的一篇文章,实在难为了朱子奢。其它六寺碑文太宗不一定细审,而对这篇,他是非得细看细改不可的。所以,我们大胆“臆度”一下,这通碑文的书丹者可能就是唐太宗李世民本人。因为他也有所书碑文留世。

![]()