多年来,随着考古工作的进展,许多长埋地下的寺院遗址被发掘出来,并从中出土了大量的佛教文物。这些成果不仅使昔日寺院的辉煌再次被呈现在世人面前,而且也使人们看到了千年灿烂文化的又一个充满魅力的方面。因此我们有必要对这些发掘成果作一个记录,使寺院文化不至于有所缺失。

1.青龙寺遗址

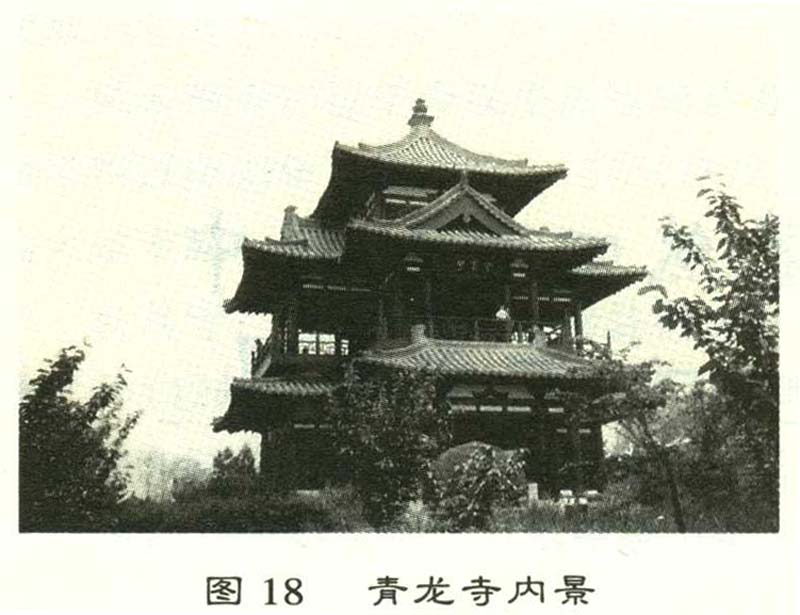

西安市东南郊铁炉庙村北高地上,有一个充满诗意的名字——乐游原,盛唐时期著名的佛寺青龙寺就坐落在这里(图18)。

宋敏求《长安志·新昌坊》中“青龙寺”下注云:“本隋灵感寺,开皇二年(582)立;文帝移都,徙掘城中陵墓葬之郊野,因置此寺,故以‘灵感’为名,至武德四年(621年)废。龙朔二年(662),城阳公主复奏立为观音寺。初公主疾甚,有苏州僧法朗诵观音经,乞愿得愈,因名焉。景云二年(711),改为青龙寺。”徐松《唐两京城坊考》卷三《新昌坊》条之“青龙寺”下注亦与此同。最初建造青龙寺的目的是隋文帝杨坚在扩建新都大兴城时,将原来城中的陵墓迁往郊野,为了追荐、超度这些亡灵而修建的。发展到唐代,它已经拥有了较大的规模,总面积达13万平方米,占整个新昌坊的四分之一。根据近年来的考古发掘资料推测,青龙寺的建置风格属于隋唐早期的形制,塔居中,塔前有门,殿在塔后,估计面阔五间,进深四间,周围有廊庑。大的院落有五六个,如上、中、下三经藏院和传法院、塔院等,每个院落中的佛塔、佛堂都极考究,山门、回廊、殿堂等处还绘制有吴道子、王韶应的壁画。这种类型的布局在东汉白马寺、徐州浮图祠以及北魏洛阳永宁寺的记载中都可见到。

佛教传说,释迦灭度后800年,龙树菩萨开南天铁塔,遇金刚萨埵,接受为他以香水浇注头顶的“灌顶”仪式,然后将秘密法门传布于世。青龙寺就是唐代佛教密宗(真言宗)的一个大道场,对于密宗在汉地和日本的传播起到了深远的影响。其中最值得称道的僧人是惠果(752-805)和尚。他是“开元三大士”之一的不空和尚的六大著名弟子之一,历任代宗、德宗、顺宗三代“国师”。

惠果俗姓马,京兆府万年县(今西安市)人。9岁随圣佛院昙贞学佛经,17岁入内道场,向不空求授密教真言,22岁又从善无畏弟子玄超受胎藏界密法,并将胎藏界密法和不空所传金刚界密法融合在一起,建立了“金胎不二思想”。声名远播国内外,许多国家的僧人都相继来到长安向惠果求授佛法。

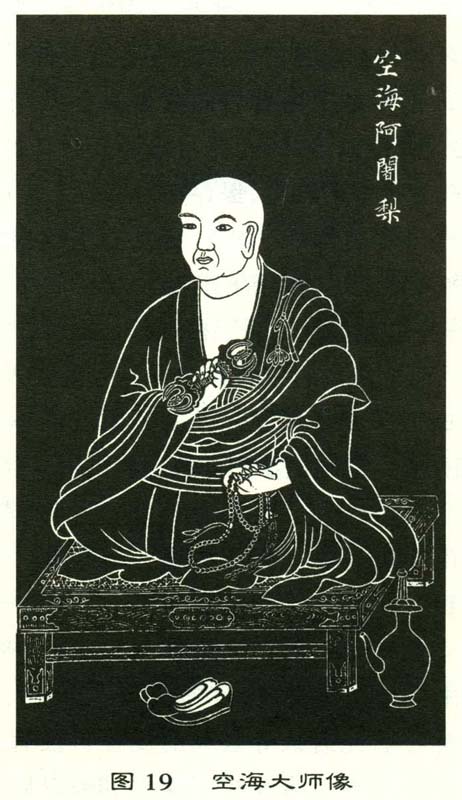

贞元二十年(804),日本僧空海(图19)奉天皇旨意,携带袈裟及国信,随遣唐使藤原葛野亦来到青龙寺。惠果对他的才能非常赏识,授他“遍照金刚”法号和传法大阿阇(shé)梨(导师)位,成为密宗第八代座主。空海在长安学习三年后,惠果圆寂,空海满怀悲愤地为他写了墓碑,并与同年携惠果所著《大日如来剑印》、《十八契印》、《阿阇梨大曼荼罗灌顶仪轨》等书籍,以及佛经216部454卷返回了日本,在日本天皇的支持下传播密宗,创立了日本的真言宗,最终开辟了日本佛教的一大圣地——高野山金刚峰寺,传承至今。在醍醐天皇(897-930在位)时,空海被追赐为“弘法大师”。

空海不仅将密宗理论带回了日本,而且还将中国的佛教建筑形式也带回了日本。他在天皇宫中完全按照青龙寺的格局建造了真言院、灌顶院、戒台院等建筑。他所携回的“真言五祖像”,据传是中国著名画家李真等十余人合作的作品,是传世的唐代绘画珍品,与他写给最澄的三封信,即《风信帖》,一同被视为日本的国宝,保存在京都教王护国寺内。

与唐代许多著名佛寺一样,青龙寺不仅仅是佛家之圣境,而且是名人雅士抒情郊游的地方。李商隐的诗句:“向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。”就是在此吟诵出来的。而朱庆余的《题青龙寺》诗更使人心离俗境,浮想联翩,这个“人境之静”处的景象我们不妨来欣赏一下:“寺好因冈势,登临值夕阳。青山当佛阁,红叶满僧廊。竹色连平地,虫声在上方。最怜东西静,为近楚城墙。”

可惜,由于唐武宗“会昌法难”的影响,青龙寺被废毁。长安只留下了慈恩、荐福、西明和庄严等少数几座寺院。到唐宣宗初即帝位时,允许恢复长安的一些寺院,青龙寺亦在其中,只是被改名为“护国寺”,但人们还是习惯于青龙寺的称呼。此后该寺宏大的规模再没有复苏,却更陆续遭到破坏。直至北宋元祐元年(1086)以后,寺院全部被毁,地面建筑无存。以至很长一段时间内人们便误将铁炉庙西北一公里处的石佛寺作为青龙寺的遗址。近代日本僧人和田辩瑞、加地哲定等来西安时,均曾在石佛寺殿壁上题写过诗句。

1963年,中国科学院考古研究所在乐游原这一片田野上,开始了对青龙寺遗址的勘察寻找工作。从1973-1980年,他们又先后在此进行了三次大规模的发掘工作。共探得了7处遗址,并对其中的两处作了发掘,确定它们分别是塔址和殿址。其他5处根据发掘情况推测出有寺院的廊庑遗址、殿堂遗址或僧房遗址,更有两处情况不明。出土了大量砖瓦等建筑材料,以及少量的佛教器物,如鎏金小铜佛像、银制小佛像、三彩佛像残片、小红陶塔、经幢残片、壁画残片等。从这7处遗址的发掘情况看,其布局属于两组建筑。西部一组,有三座建筑位于同一南北轴线上,由南向北依次为中门、木塔、殿堂。东部一组,有四座建筑,其中的一座殿址,在西部塔址东侧50余米处,现仅存殿址的夯土台基和一部分散水廊道的遗址。该殿址之下还压有早期殿址,长宽约28米。从此可看出,青龙寺遗址有早期、晚期两次修建的情况。塔基为早期建筑,这种以塔为主的前塔后殿的建筑形式,是隋代以前佛寺建筑的惯用形式。东部佛殿下所压早期建筑遗址,可能与塔基同时。这些遗址的发掘使我们对唐代佛寺的布局有了进一步的了解,这一时期,庭院式的建筑风格完全被佛寺建筑所吸收。

青龙寺考古发掘报告的发表,引起了日本考古学界和佛教界,以及空海家乡人民的极大重视。为了纪念这位弘法大师,1981年,日本佛教界在青龙寺建立了空海纪念碑(见彩图6),碑高16.5米,记述了空海的简历,以及建碑的经过和意义。1984年9月8日,在空海逝世1150周年时,日本真言宗在此所建造的另一座纪念堂——惠果、空海纪念堂也正式落成,青龙寺被日本真言宗奉为祖庭。

今天的青龙寺,不仅是中外佛家弟子瞻礼的场所,更是游人们的一个好去处,尤其是在四月樱花纷飞的时刻,欢声笑语伴着斑斓的樱花一起飘落在乐游原上,让人产生一种冲动,等待夕阳西下……

2.西明寺遗址

1985年,中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队,为了配合西安市供电局白庙变电站工程基建,对西明寺遗址东端进行了发掘。发掘面积达7 500平方米,从已揭露的遗址平面布局来看,可分为三部分。即中部、北部的主要院落,其中心建筑是一座殿址,殿址的南部是回廊围起的院子;主院南部的西南院和东南院;东部是寺院院墙。在寺院遗址以下,还有早期的建筑遗址。已发掘遗址部分,殿址、回廊、庭院等布局严谨,窖井、水井、排水道、渗井等附属设施也十分完备,是典型的唐代廊院式布局结构。但其规模与《大慈恩寺三藏法师传》卷十中所记载的该寺规模达数里的壮观景象相比,尚有差距,已发掘部分只相当于西明寺总面积的十五分之一。

从西明寺遗址出土的文物十分丰富,主要分为建筑材料、佛教遗物、碑刻和日常用品等四大类。

建筑材料包括长形和方形的砖、板瓦、筒瓦、瓦当、脊头砖,以及鸱尾等。

佛教遗物的数量相对较多,达200多件。主要是鎏金铜质、陶质、石质等不同质地的佛像和菩萨像,它们或站或坐,姿态各异。但它们的尺寸都不大,鎏金造像中最大的残高14.5厘米,最小的只有5.5厘米。一般高度都在8-10厘米。而陶质造像大多数的高度都在6厘米左右。石质造像的高度则在9 -10厘米之间。而且造像都有很大的损坏。对于鎏金铜佛像来说,由于出土前均在水井中浸泡着,所以锈蚀非常严重。很多造像都已锈结在一起。陶质造像有两种不同的造型,一种是将整件作品雕刻成佛龛式,龛内再雕刻出施说法印,结跏趺坐于莲花座上的佛的形象。这类造像在出土时都已破碎。另一种则没有佛龛出现,而直接雕刻出或站或坐的佛造像,并在佛身体两侧各雕出一座佛塔、莲花或蔓草作为陪衬。石质造像仅有石佛头和石菩萨头像、力士头像各1件,残高从9-13厘米不等。

碑刻在这次发掘中并没有完整的作品出现,仅出土了一些石碑的残段。但其书法颇具功力。

日常用品中主要是生活用品。包括瓷器、残陶砚、陶水桶、玻璃鱼饰、铜钱币。其中更有一件石茶碾,在碾槽的两边分别刻着“西明寺”和“石茶碾”六个大字。再次证实了西明寺的所辖范围。还有一块陶钵残片,上面刻有“阿难”二字。

3.庆山寺遗址

位于今西安市临潼区新丰镇东南,距离著名的秦始皇兵马俑博物馆西北4公里处。隋开皇年间名为灵岩寺。据《唐书·五行志》记载,唐垂拱二年(688),一场罕见的暴风雨过后,灵岩寺所属县内,突然形成了一座20余丈的高山,以及一个巨大的水池,水池中还呈现出龙的形状,仿佛是从地下喷涌而出一样,令世人惊叹不已。刚登基不久的武则天认为,这是上天给她的一个吉祥之兆,值得庆贺。遂将该县改名为庆山县。灵岩寺也因县名而改称为庆山寺。与此同时,另有一些人士则认为,这是地气不合而造成的结果,地气不合的原因则是因为女人做了皇帝。因而,这不是一件值得庆贺的事。武则天听了大怒,立即将持此言论者发配或斩首。此后,再也没有人敢就此发表意见了。唐玄宗开元二十五年(737),又对庆山寺进行了整修,并建成了舍利塔和地宫。这一工程直到开元二十九年(741)方告结束。由于皇室的重视,使庆山寺的香火非常兴旺。直到唐武宗(814-846)灭佛时,该寺被毁。直到唐咸通五年(864)复修,名鹫岭寺。北宋太宗太平兴国六年(981),又改名为护国寺。北宋以后寺院渐毁,寺院中的宝物多被湮埋地下,直到发掘前,这里仍是一片良田。

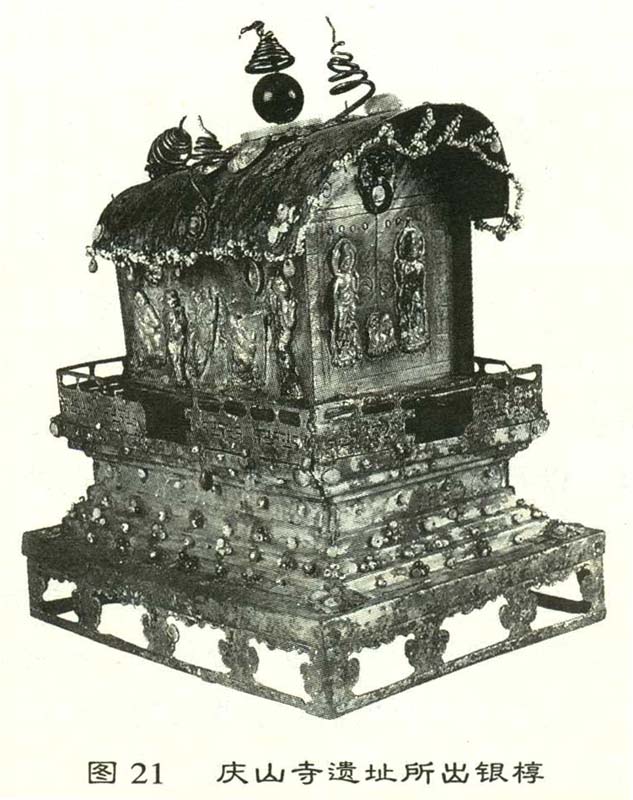

1985年5月5日,新丰砖瓦厂在取土时,发现了一座砖砌券室,该券室距离地表约有6米。据出土的《上方舍利塔记》碑记载,该券室是唐代庆山寺中上方舍利塔下安置释迦如来舍利的精室。该精室为正南北方向,平面呈甲字形,由斜坡道、甬道和主室三部分构成。斜坡道长4.67米,甬道分前后两段,首段宽短,长0.75米、宽1.15米,后段长1.34米、宽0.95米。共出土了金、银、铜、石、玻璃和陶器等质地的精美文物共127件。其中最著名的是金棺(图20)、银椁(图21)、释迦如来舍利宝帐、《上方舍利塔记》碑和壁画。

金棺和银椁是一套完整的唐代棺具的展现。金棺置于银椁内,银椁被安置在铜质鎏金珍珠“工”字形须弥座上。通高28厘米。

须弥座的上沿围以透空栏杆,杆内有门;座下端四周作如意云头壶门。出土时,座面铺金花锦衾。

银椁长21厘米,大头高14.5厘米,宽12厘米;小头高10厘米,宽7厘米。椁下是长方形镂空座,上有弧形椁盖。盖中央铆钉鎏金宝相莲花,莲花花蕊以白色玉片和红玛瑙球做成,并装饰有粗银丝挽成的螺旋形塔饰。盖两边分别嵌以蓝宝石和水晶石,宝石上均有银丝塔饰。椁前錾刻有门,门楣上是兽面衔环鎏金铺首,左右门扉上各有一个鎏金菩萨雕像,两像之间是一对鎏金佛足。椁后饰浮雕鎏金摩尼宝珠。椁两侧面分别雕有佛十大弟子像,他们或坐或站,形象十分生动。

金棺长14厘米,大头高9.5厘米,宽7.4厘米;小头高6.5厘米,宽4.5厘米。下有长方形镂空座、盖为弧形。盖中央铆钉如意形鎏金缠枝宝相花。盖两侧及后部皆装饰有珍珠团花。棺前上部亦饰有珍珠团花,下部饰两只鎏金护法狮子。棺内铺盖锦衾,并置放两个分别高4.6厘米和2.1厘米的玻璃瓶,瓶下皆有铜莲座。两瓶中都装有用水晶制成的舍利代用品。发掘时大瓶已破,舍利尽洒莲座之上。

释迦如来舍利宝帐为石质,高109厘米。宝帐,就是供释迦牟尼灵魂休息的华美帐幔。这座宝帐是一个具有双重檐饰的四方亭子。正前方嵌刻有“释迦如来舍利宝帐”八字。帐体四周分别雕有佛传故事四幅:说法、涅槃、荼毗、供奉。

《上方舍利塔记》碑上将庆山寺的位置、地形、安葬舍利用的棺具,以及修造宝帐的过程和立碑的时间,都作了详细的记录。

另外,这里出土的凤头人面壶、虎腿兽面衔环鎏银熏炉、三彩护法狮子和三彩南瓜也十分独特,将它们放在精室中珍藏起来,说明当时僧侣们对这些器物的珍视。

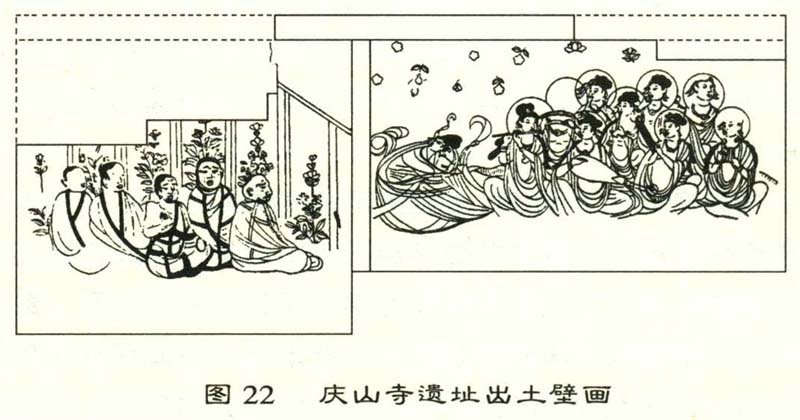

在甬道和主室还发现了5幅壁画。

甬道两侧各有一幅金刚力士图。但这两幅壁画从身体的腰部以上已完全脱落,只有腰部以下尚存,并在身体两侧绘有花卉图案。

主室面积有3平方米,壁画分别绘制在北壁(正壁)及东、西壁上。北壁画面上群山高耸,香花飘坠,山两侧分别侍立着两组褒衣博带的人像,主像均是高髻,垂宝缯,双手舒展地伸向前方,右侧像中人物右手执有麈尾。主像身后是分立左右的两弟子。东西两壁均为坐部伎乐图和观赏伎乐的中外僧侣图。演奏者与观赏者之间是以影作木构的形式来分隔开的。演奏者的人数东壁有10人,西壁有9人,而观赏者每壁均只有5人。演奏者们盘膝端坐,发髻高耸,颈戴珠宝,或吹萧,或击鼓,或弹琵琶,或拍板,或吹笙,或吹笛,更有一人正和着这美妙的音乐与空中散落下的鲜花翩翩起舞。这种欢歌乐舞的场面令盘膝而坐在廊房中的听众着迷,他们正静心聆听。借着僧侣们身后各个廊柱的空隙,院中的假山与树木清晰可见。两幅壁画勾勒出了一幅令人陶醉的悠然生活,俨然佛经中极乐世界的写照,巧妙地将人与自然融为一体(图22)。

4.温国寺遗址

温国寺是隋代所建造的一所寺院,但具体建造年代不详。其位置在唐代韦述的《两京新记》中载为位于太平坊的西南隅。该寺本名实际寺,唐时改称温国寺。寺址位于今西安市西北大学宾馆及餐厅一带。80年代开始,这一带便陆续发现了许多唐代文物。

1980年底,这里曾出土了唐代非常有名的三泥造像中的善业泥造像。像的高度在6厘米左右,作长方形,颜色纯红,佛端坐其上。所谓三泥造像,自清末道光年间已有出土,至今已逾千品,大部分的高度都在6厘米左右,颜色呈纯红或纯青色。这些造像上分别刻有比丘法律、苏常侍以及善业泥等字样,前两者是造像者的名字,后一种则铭记着僧人所作的功业,即在他们圆寂后,将火葬所得的骨灰和成泥,再做成佛像藏于塔中的行为。故而便将有这些标记的造像分别称为比丘法律泥造像、苏常侍泥造像和善业泥造像,三泥造像从此而来。比丘法律泥造像主要出土于西安市城南50里长安县王庄乡天子峪村百塔寺遗址后院废墟中,此地为唐代至相寺遗址。苏常侍泥造像和善业泥造像大多出土于大雁塔一带。

1982年11月,西北大学在建专家楼餐厅时,发现了两处唐代砖垒渗井。该渗井便是温国寺中的排污设施。从其中的一口渗井中,出土了分别印有佛教名词“众分”和“触”字样的一个残白瓷碗和陶盆。在距此不远处还发现有唐代的小泥佛,以及供僧侣使用的蒜头瓶等文物。12月,又出土了束腰佛座残石、贴金菩萨像残石、飞天线画残石、石经幢残片等佛教文物,和其他一些文物,如开元通宝钱币、建筑材料等。

值得注意的是,该寺与唐代金城坊内的温国寺同名,其寺址位于今西安市莲湖区劳动路与团结东路丁字口西侧,西安空军通讯学院一带。这里也先后出土了四批石刻佛像。1941年,出土了一批隋至唐时的汉白玉等身菩萨残像;1978年又出土了14件佛、菩萨残头像,现存于西安碑林博物馆;1983年又曾先后在此出土了缺头的佛、菩萨残躯,以及31件佛头和一通造像碑。这些精美的造像,很可能是在“会昌法难”时被埋藏起来的。

5.安国寺遗址

1959年,在安国寺遗址出土了10尊精美的唐代造像。这些造像被堆埋在地下4米多深的窖穴中,大半已残。均用白石雕成,尺寸相近,风格一致,题材多为密宗造像,而且贴金绘彩。包括金刚手像、文殊菩萨像、坐佛像(缺头)、三头八臂马头明王像和降三世明王像各1尊、岩间趺坐护法像3尊、菩萨像(缺头)2尊。其中以马头明王、降三世明王、步掷明王、文殊菩萨像最具代表性。

明王是密宗特有的造像题材,是指受大日如来教令,佛、菩萨以忿怒形象出现,以降伏诸恶魔。一般表现为多头多臂,手持法器。有八大明王、十大明王之说。如金刚手菩萨现降三世明王,妙吉祥(文殊)菩萨现大威德明王,观自在(观音)菩萨现马头明王,虚空藏菩萨现大笑明王,慈氏(弥勒)菩萨现大轮明王,地藏菩萨现无能胜明王,除盖障菩萨现不动明王,普贤菩萨现步掷明王。

安国寺遗址出土的这尊马头明王像坐于束腰仰莲宝座上,高87厘米,宽42厘米,有舟形火焰纹背光。三头均双目圆瞪,俯视下方;八手中各执法器:左上手执金刚杵,中手上仰作接物状,下手持莲蕾;右上手持斧,中手念珠,下手掌外向置右膝侧。正身双手合十于胸前。颈佩珠饰,身披璎珞,并有披帛从头部绕双肩垂下至于莲座两侧。头顶有一尊小化佛,并有马头形象。

降三世明王与马头明王的造型非常接近,但后者没有莲座,直接雕坐于层层叠叠的岩石上。正身双臂于胸前交叉,施金刚印。左上手高举,握三叉戟,中手残,下手执羂索;右上手高举握金刚杵,中手持宝剑,下手执箭。头顶有一尊小化佛。

金刚手造像较特别,没有背光,是单身造像。明王结跏趺坐。上身袒露,腰间着裙,只在胸前佩带着一串简洁的项饰,而没有其他璎珞饰品。右手高举着旋盖,左手也举至胸前,可惜已残。整尊造像通过飘垂在双肩的披帛,直立呈扇面状的夸张发形和高举的双手来表现强烈的动感(彩图7)。

而文殊菩萨所要表达的则是一种宁静与舒展。坐像高约75厘米,结跏趺坐于束腰莲台上。束法高髻,身披璎珞,面相饱满而恬静。右手虽残,但左手持荷花的姿态给人一种悠闲典雅的感觉(彩图8),莲上承经箧。经箧和宝剑是文殊菩萨的标志。

安国寺造像的出土,再次令世人惊叹于唐代雕刻家的功力,同时也向世人展示了这座名寺的风范。任世事沧桑,毁灭了佛寺,然而她的名字却将伴随着这些精美的造像而永远让人记起。

值得注意的是,隋唐两代长安城中的有些坊内,虽然没有设立寺院,但从近年的考古发掘中仍见到了一些佛教器物,尤其是佛教造像更为丰富。这些造像究竟是被供奉在家庭中,还是在佛寺中,我们虽然已无从考察,但是在这些精湛的工艺中所反映的仍然是一种虔诚的信仰,这种信仰正是帮助我们理解当时人们建造众多佛寺的思想根源。因而,我们将这些零散的造像也展示出来,以丰富我们的想象。

1973年在安乐坊遗址内出土了一尊螺髻,着通肩大衣,施禅定印的释迦牟尼白石佛立像。

最有名的是1974年在昌乐坊遗址内出土的一铺五尊鎏金铜佛造像。从造像上所刻发愿文所知,该像造于隋开皇四年(584),是宁远将军武强县丞董钦所造。造像被安置在一座佛床上,为一佛、二菩萨、二力士。整体通高41厘米,宽25厘米,床高14.5厘米,四面有护栏,床前有二蹲狮。本尊阿弥陀佛居中,结跏趺坐于圆形仰莲座上,施说法印。观音与大势至二菩萨侍立两侧;前排左右分立二力士。在力士之间,放置着一个由夜叉托举的博山炉。整尊造像金碧辉煌,无论是衣饰、头光,还是面部表情都给人一种超凡脱俗之美。

![]()