敦煌遗书中保存了几件颇有意义的佛经目录——《沙州乞经状》(以下简称《乞经状》)。对于这些《乞经状》,国外学者已有所注意。如矢吹庆辉曾将他发现的该《乞经状》之一——斯2140号收入《鸣沙余韵》,并在《解说篇》中略作研究;①牧田谛亮在《疑经研究》一书中,对该号提出不少新看法;②竺沙雅章在《敦煌的僧官制度》一文中对该号有所叙述;③土肥义和在《讲座敦煌·第二卷·敦煌历史》④,岡部和雄在《讲座敦煌·第七卷·敦煌与中国佛教》⑤中也都提到这类《乞经状》。上述学者虽然从不同角度对《乞经状》作了一些考证与研究,但都不是专题研究,且研究工作仪局限于斯2140号,而未能涉及其它卷子。至今亦尚未见有人从总体来把握这类遗书与进行专题研究。本文则拟在前人工作的基础上,从总体对这一类《乞经状》作一次专题探讨。

在近几年整理敦煌遗书的过程中,我们共发现了六号遗书,均属该《乞经状》系统。它们是:藏于巴黎的伯3851号,伯4607号,以及藏于伦敦的斯2140号、斯3607号、斯4640号与藏于列宁格勒的列2939号。

下面,拟将该六号遗书先录文于下,录文时尽量保持原文的行款,每行末加一行线,每五行加一行号,一行录不下时,另起一行,低一格接写。繁体字及俗字,径改为通行简体字,不另出注。为行文方便,将原小字双行注释改作单行大字,排于行间。原行间夹注,仍保留于行间。因列2939号仅见孟西科夫《亚州民族研究所所藏敦煌汉文写本注记目录》(以下简称《目录》),未见原件及照片,故只得将该《目录》的著录译附于后。六件遗书的先后次序,由笔者依它们的内在联系排定。

第一件:斯2140号,共20行,录经24部。

“沙州先得

帝王恩赐

藏教。即今遗失旧本,无可寻觅欠数,却于上都乞求者。

《法集经》,一部。六卷,有;或八卷,无。一百二十七纸。

5.《央崛魔罗经》,一部,四卷。七十八纸。

《大乘造像功德经》,一部,二卷。三十一纸。

《造塔功德经》一部,一卷,二纸。《菩萨内习六波罗蜜》,

一部,一卷,三纸。

《优婆塞戒经》,一部,七卷。一百三十一纸。《菩萨戒羯磨

文》,一部,一卷。七纸。

《大乘阿毗达磨集论》,一部,七卷。无著菩萨造。一百三十

纸。 《大乘法界无差别论》,一部,一卷。六纸。

《小乘楼炭经》,一部,六卷。西晋沙门释法立、法炬译。一

百三纸。 《广义法门经》,一部,一卷。陈天竺三藏真谛

译。九纸。

10.《根本说一切有部毗奈耶杂事》,一部,四十卷。六百四十

四纸。 《根本说一切有部戒经》,一部,一卷。

二十五纸。《四分僧戒》,一部,一卷。

二十三纸。《解脱戒本》,一部,一卷。

二十二纸。 《沙弥十戒法并威仪》,一部,一卷,二十一纸。

《根本说一切有部百一羯磨》,一部,十卷。一百四十六纸。

《四分杂羯磨》,一部,一卷。四十纸。 《四分僧羯磨》,

一部,三卷。八十纸。 《五百问事经》,一部,一卷。

三十三纸。 《根本萨婆多部律摄》,一部,二十卷。尊者胜

友集。二百七十七纸。

《大乘修行菩萨行门诸经

15、要集》,一部,三卷。八十一纸。《菩萨善戒经》,九卷,

或十卷,三十品。一百八十纸。

《菩萨戒本》,一部,一卷。出《地戒品》中,慈氏菩萨说。

十纸。

上件所欠经律论本,盖为边方邑众,佛法难闻,而又遗失于教

言,

何以得安于人物。切望 中国檀越慈济乞心,使 中外之藏数

俱

全遣来。今之凡夫转读,便是受 佛付嘱传授 教诫得住,

20、久住世间矣。”

第二件,斯4640号,正反两面书写,文字相续,共23行,录

经25部。

“沙州先于 帝王请得藏经,自后遗失旧本,

无可

寻觅。今却入 朝国求乞欠数者。 《大乘法集经》,一部。

六卷,有;或八卷,无。

罢却。

一百二十七纸。《央崛魔罗经》,一部,四卷。七十八纸。

罢却。

《大乘造象功德经》,

一部,二卷。三十一纸。 罢却。

5《造塔功德经》,一部,二卷。二纸。《菩萨内习六波罗蜜

罢却。 罢却。

经》,一部,一卷。

三纸。 《菩萨善戒经》,九卷,或十卷,三十品。一百八十

罢却。

纸。 《优婆塞戒

经》,一部,七卷。一百三十一纸。 《菩萨戒本》,一部,

罢却。

一卷。出《地特品》中,慈氏菩萨说。十纸。

《菩萨戒本》,一部,一卷。出《瑜伽论》,弥勒菩萨说。

罢却。

十八纸。 《菩萨戒羯磨文》,一部,一卷。七纸。

罢却。

《大乘阿毗达磨集论》,一部,七卷。无著菩萨造。一百三十

纸。 《大乘法界无

罢却。

10差别论》,一部,一卷。六纸。 《小乘楼炭经》,一部,六

卷。一百三纸。

《广义法门经》,一部,一卷。九纸。 《根本说一切有部毗

罢却。

奈耶杂事》,一部,

四十卷。六百四十四纸。 《根本说一切有部戒经》,一部一

罢却

卷。二十五纸。

《四分僧戒本》,一部一卷,二十三纸。

罢却。

《解脱戒本》,一部,一卷。二十二纸。

罢却。

《沙弥十戒

罢却。

法并威仪》,一部,一卷。二十一纸。 《根本说一切有部百

罢却。

一羯磨》,一部,十

15卷。一百四十六纸。 《四分杂羯磨》,一部一卷。四十纸。

《四分僧羯磨》,一部,

罢却。

三卷。八十纸。 《五百问事经》,一部,一卷。三十三纸。

罢却。

《根本萨婆

多部律摄》,一部,二十卷。尊者胜友集。二百七十七纸。

《大乘修行菩萨行门诸经要集》,一部,三卷。八十一纸。

上件所欠经律论本者,盖为边方人众

20佛法难闻。 中国诸贤能满乞愿,唯望

十信檀越,一切好心,随喜写之。所欠教言,

普使

传之。边人转读,亦是受佛教敕付嘱传

23授,令法久住世间矣。”

第三件,伯3851号,共14行,录经8部。

“沙州唯目录欠藏经数

《优婆塞戒经》,一部,七卷。一百三十一纸。 《大乘

切要求觅来也。

阿毗达磨集论》,一部,七卷。无著菩萨造。

一百三十纸。

《小乘楼炭经》,一部,六卷。一百三纸。

《根本说一切有

5.部毗奈耶杂事》,一部,四十卷。六百四十四纸。

切要求觅来也。

《沙弥十戒并威仪》,一部,一卷。二十一纸。 《四分杂羯

磨》

一部,一卷。四十纸。《根本萨婆多部律摄》,一部,二

切要寻觅来也。

十卷。尊者胜友集。二百七十七纸。《大乘修行

菩萨行门诸经要集》,一部,三卷,八十一纸。

10、上件所欠经律论本者,盖为边方人众,

佛法难闻。 中国诸贤能满乞愿,切望

十信檀越,一切好心,随喜写之。所欠教言,

普

使传之。边人转读,亦是受 佛教敕付瞩

14、传授,令法久住世间矣。如或写者,切须三校,不清有留错

字也。”

第四件,伯4607号,仅首部,共5行,录经一部,后残。第一二行与第三四行内容重复。

1.“沙州藏内部祑中遗失经律论数目,今于

2.上都求觅,惟愿信心 上人同

3。沙州藏内部祑中现有失却经律论卷轴,无可寻觅,此(?)

欲

4.上都求乞者:

5.《法集经》,一部。六卷;或八卷。元魏天竺三藏菩提留支译。一百二十七纸。须求八卷西来也。”

第五件,斯3607号,仅尾部,共5行,经目不存。首残。

1.“上件所欠经律论本者,盖为边方邑众

2.佛法难闻,而又遗失于教言,何以得安于人物,切望

3.中国檀越普济乞心,使 中外之藏教俱全遣来。

4.今之凡夫转读,便是受 佛付嘱传授教

5.敕,令法久住世间矣。”

第六件:列2939号。孟氏《目录》著录:

“*×-2170

沙州先于遗失经律论卷祑 录

沙州图书馆中遗失之三藏目录,编写的目的是供在首都买到这些著作。

写本,33.5×33.5,中间部分的上半部有较大残损。十七行。每行字数不等(最多者达35字)。第5~8;第12~13;第17行残损。褐灰色厚纸,硬质,带粗方格线。……楷书。有许多勾划涂改处。在有些行的右边用小字注明著作的译者和写本所用的纸张数。也有一些地方在经名后用双行小字注明这些内容。卷首有首题,首题的右边有附记:“京国请得三乘教典,即今遗失。”写本中所列经典中翻译得较迟的是:《根本说一切有部戒经》,译于720年。

起于:《法集经》,一部。六卷,现在;或从卷,并无。《央崛魔罗经》,一部,四卷。七十纸。《大乘造像(右边的附记不是仿造的)。

止于:‘是于佛教敕得,法久住世间矣。’”

从上述著录可知,列2939号与斯2140号的内容大体相同,但保存不如斯2140号完整,抄写质量似也比不上斯2140号。

从上述六号的录文可以看出,斯2140号、斯4640号,伯3851号反映了一个连续的访经过程,是一个整体(详见下文)。列2939号实际上是斯2140号的同类抄本,伯4607号及斯3607号均系残卷,审其文字,当也是斯2140号的同类抄本。因此,我们的研究以前面三号为主,同时兼及后面三号。

《乞经状》的目的是乞求“中国檀越”慈济敦煌所缺之三藏典籍,这是毫无疑问的。那么,敦煌僧众依据什么说本地经典有缺失呢?六件遗文中有五件卷首存有缘起文。其中伯4607号唯言“失却经律论卷轴,无可寻觅”,没有涉及点检依据。斯2140号谓“先得帝王恩赐”之藏教,“即今遗失旧本”;斯4640号谓“先于帝王请得藏经,自后遗失旧本”;列2939号则谓“京国请得三乘教典,即今遗失”。由帝王“恩赐”,于帝王处“请得”,从“京国请得”这三种说法虽然略有差异,但考虑到这几份卷子的时代背景,相互关系,则大致可以肯定,这里反映出历代史料均失载的一件历史事实:敦煌曾经从某位帝王处得到过一部大藏经。为行文方便,下面把这部藏经称作“御赐藏经”。由于从上下来看,所访求的正是这一部藏经的已缺失的“旧本”,因此这儿所讲的缺失,自然应以这一部御赐藏经的原目录为其点勘依据的。

明确了这一点,则我们可以说,伯3851号之“沙州唯目录欠藏经数”中所提到的“目录”,应当就是这一部御赐藏经的目录。⑥

那么,这到底是一部什么样的目录呢?搞清这一点,就可以搞清从京师到沙州的到底是一部什么样的藏经,从而确定到底是哪一位帝王,大约在什么时候颁赐的了。

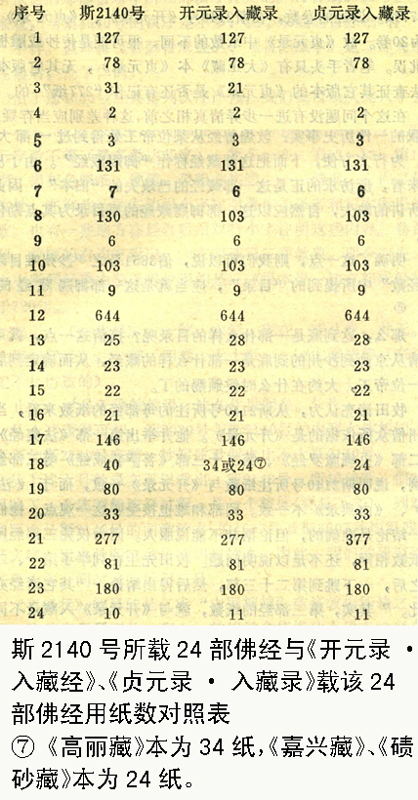

牧田谛亮认为,从斯2140号所注的每部经的纸数来看,当时沙州僧众所依据的是《开元录》。他并举出第一部《法集经》、第二部《央崛魔罗经》、第二十三部《菩萨善戒经》等三部经典为例,说明斯2140号所注纸数与《开元录》一致,而于《法经录》、《内典录》不一致。岡部和雄也接受了这一观点。他们的这一结论是准确的,但论据却不能说服人。因为仅凭三部经所注的纸数相同,还不足以说明问题。牧田先生在列举了第一、二两部之后,一下跳到第二十三部,然后得出结论:“其它诸经亦均如此。”其实,第三部经的纸数,就与《开元录》入藏录不同。下面是斯2140号所载24部佛经的用纸数与《开之录·入藏经》、《贞之录·入藏录》载该24部佛经用纸数的对照表。为行文简略起见,经各一概略去,以它在斯2140号中的序号代替之。

从上表可以看出,24部经中,《开元录》有18部,《贞元录》有17部的纸数与斯2140号所标纸数相同。(看来两者相差一部,但所差的第21号经,斯2140号与《开元录》作277纸,《贞元录》作377纸。该经的卷数,在斯2140号《开元录》、《贞元录》中均为20卷。故《贞元录》中纸数的不同,很可能是传抄或雕板时的讹误。笔者手头只有《大正藏》本《贞元录》,无其它版本,无法查证其它版本的《贞元录》是否还有记作“277纸”的。因此,在这个问题没有进一步弄清真相之前,这种差别应当存疑。)此外,《开元录》有6部、《贞元录》有5部经典所标纸数与斯2140号不同(第3号《大乘造像功德经》,在《贞元录·入藏录》中失载)。由此可知,想依靠排比这24部经的纸数与哪部经录所载相同,从而确定当时所依据的到底是哪一部经录,这是很困难的。由于牧田谛亮所列举的第1、2、23等三部经典正属于纸数不但与《开元录》相同,而且与《贞元录》也相同的那批经典中,因此,仅凭这三部经典纸数的比较,完全不足以说明当时依据的就是《开元录》。

另外是否还有什么证据呢?有,但从斯2140号中看不出来,可从斯4640号中找到。

只要粗粗一看就可以知道,斯4640号与斯2140号是同一《乞经状》的不同写本。仔细比较,又可以发现它们之间有四点不同:

①卷首的缘起文及卷末的愿文,文字略有不同。

②斯4640号录经25部,多出一部源于《瑜伽论》的《菩萨戒本》。

③两者的经典的排列次序有所不同。

④斯4640号在18部经典的旁边注有“罢却”二字。

我们先来审察一下两件文书的经典排列次序。

先看斯4640号。25部经典的排列法,大乘在前,小乘在后,并分别用“大乘”、“小乘”字样标示之。最后一部属“贤圣集传”(未标示)。在大、小乘两部分中,又严格按照经、律、论的先后次序来排列经典。这说明斯4640号中的这25部经格依照他们所依据的那部目录中,所在的次序排列的。再看斯2140号,从总体来看,与斯4640号的次序差不多,在小乘经起首亦称有“小乘”字样。但却将《菩萨善戒经》,《菩萨戒本》,这二部大乘律放在最后,乱了体例。

由于斯4640号经典排列次序严谨,我们便可以从此入手去探索它所依据的到底是一部什么经录。因为它依次由大、小乘入藏录及贤圣集传组成,所以我们可以把目标集中在采取这种体例的《大周录》、《开元录》、《贞元录》三部经示上。又因为该文书所载义净译的几部律,均出于《大周录》编成之后,故可以把《大周录》亦排除在外。这样,就只剩下《开元录》、《贞元录》两部经录。仔细对照可以发现,斯4640号所载25部经典的排列次序,与它们在《开元录·入藏录》上的次序完全相同。它们中的24部,与《贞元录·入藏录》的次序也完全相同,但如前所述,《贞元录·入藏录》未收《大乘造像功德经》一部二卷,由此,可以肯定,敦煌僧众当时用以点勘藏经的,只能是《开元录》。也就是,敦煌所藏的那部御赐藏经,是以《开元录》为目录的。

现在我们来考察一下到底是哪一位帝王在什么时候颁赐的这部大藏。竺沙雅章推测,颁赐大藏的帝王,如不是武则天,就可能是唐玄宗。但没有说明这种推测的理由是什么。牧田谛亮则认为既然所依据的目录是《开元录》,则颁赐的大藏应为唐玄宗。他的这种推理是有道理的。现在我们既然肯定这部大藏确实以《开元录》为其目录,那么可以肯定地说这部大藏是玄宗颁赐的

《开元录》编成于开元十八年。在这前后敦煌与内地交通频繁,这包括对吐著攻略的反击,西域诸国的朝贡,高仙芝的西征,乃至安史之乱对沙州兵马的征发等等。在这种背景下,由沙州僧众乞请,而经玄宗批准,颁赐一部大藏是完全可能的。我们认为,颁赐大藏时间的上限,当在开元十八年《开元录》撰成之后;其下限,当为天宝十四年,“安史之乱”爆发之前。

由于至今为止还没有现其它记载唐代帝王向沙州颁赐大藏的文献,因此,这个问题尚系孤证,还需进一步探讨。

现存敦煌遗书中,有一些出于长安的官方写本。写工精良,用纸考究,校勘精细,各款完备。很可能就是那部颁赐大藏的残本。

现在,我们再回到《乞经状》本身的研究上来。

前面提到,斯4640号与斯2140号的第四个区别,是斯4640号中有18部经典旁注有“罢却”二字,这二字是什么意思呢?请对照前面已经录文的第三件遗书伯3851号。

伯3851号共录经8部,其中7部正是斯4640号中未注明“罢却”的经典。由此,我们可以断定,斯4640号、斯2140号、伯3851号三份遗书反映的正是沙州这一次乞经活动的一个连续过程。其中,斯4640号是查勘御赐藏经后的乞经底帐。斯2140号(包括斯3607号、伯4607号,列2939号)是它的抄本,底帐是留而存查的备忘录,抄本是广为散发的疏告,凭此查访求乞,故有的抄本总有错漏颠倒,但无损大局。经过一段时间的努力,敦煌僧众得到了所求25部经典中的18部,故在自己所留的底帐——斯4640号上注明将这18部经典“罢却”,即不必再去寻访,而将尚来访求到的经典另立清单,这就是伯3851号。至于《沙弥十戒并威仪》在斯4640号中已注有“罢却”二字,却又出现在伯3851号中,这可能是因为斯4640号中的那个“罢却”为误注,更大的可能是敦煌僧众认为有必要再求访一部《沙弥十戒并威仪》。

细审伯3851号,有两个情况值得引起我们注意。其一,有三部经典的旁边注有“切要寻觅来也”六字。这说明了什么呢?由于这三部经典都是戒律,因此,它反映出当时教煌的僧团对戒本的要求特别迫切。那么,这是否说明当时敦煌的佛教戒比较松驰,不太规范,而主事者正在力求整顿呢?我们可以在归义军时期的敦煌遗书中,发现不少有关整顿戒律的寺院文书,这也许与伯3851号之强调戒律,有着某种内在的联系。其二,伯3851号末尾特意注明“如或写者,切须三较,不请有留错字也!”这一方面反映出访求者对经典的严谨态度,另一方面则可能是由于前此乞求到的某些经典抄写质量不太高,颇有谬漏之情,故访求者特意作此说明。这也许就是需要再访求一部《沙弥十戒并威仪》的原因。

那么,这一次乞经活动是在什么时候进行的呢?矢吹庆辉在介绍斯2140号时主张:唐肃宗(756~762)将西京(长安)改称上都,既然斯2140号提到“却于上都乞求”,可知当是肃宗后进行的。竺沙雅章认为,《乞经状》中洋溢着长期与中原隔绝的敦煌佛教界因得以与中原恢复交流而感到喜悦之情,因此,这一活动是张义潮光复敦煌后不久进行的。牧田谛亮也认为是归义军成立不久的事,但没有说明理由。这几位先生大抵是依据斯2140号来探讨这一问题的,不免受到一定的局限。

首先,斯2140号(包括伯4607号)卷首的缘起义虽说是向“上都”乞求,但没有明确说明“上都”是哪里。矢吹等先生认为指长安,土肥认为指开封。但都没有什么过硬的证据。在作为乞经底本的斯4640号中,卷首缘起却又称“今却入朝国求乞欠数”;这“朝国”二字,大可寻味。在各件的卷末愿文中,又多有:“切望中国檀越”、“中国诸贤”、“十信檀越”之类的称呼,则这次乞经活动的对象,显然不是帝王,而是一般的佛教支持者。同类的《乞经状》,在石室保存有六件之多,当时所散发,想必更多。由此可见,其乞化地区,也并非仅在京师,或仅在某一地。因此,这儿的“上都”,与其说它特指唐之长安或宋之开封,不如说它是一种泛指。当然,是一种有一定限制意义,在一定时代条件下的泛指。这一点下文再谈。

其次,“肃宗之后”,这一概念比较含糊,究竟是指敦煌陷蕃前?还是指陷蕃时期?还是指光复后?矢吹先生没有说明,我们也无从理解。《东洋文库·目录》把这类文书的年代定在归义军时期,但没有说明理由。依笔者愚见,从这类《乞经状》的纸质、字体以及当时情形判断,年代亦为归义军时期为宜。

那么,乞经活动是否如竺沙先生所说,是在归义军初期进行的呢?也不是。

伯3852号是敦煌龙兴寺查勘经典时的一份记录,正面29行,俱录经名,背面有一段文字,现录文如下:

“戊辰年九月七日奉

处分龙兴寺大藏经,准入藏录点勘经律论集传等。除见在,无者谨具数目如后:见欠经四百七十二卷,律共欠八十一卷,论共欠三百卷,集共欠一十四卷,贤圣传共欠二十一卷。经律论传集等共计欠八百八十八卷。”

张义潮大中二年(848年)率众光复沙州正是戊辰年。因此,伯3852号说明张义潮光复的当年,敦煌曾举行过次一清理佛典的活动。这一推测,可由下面这一文书得到证实。

伯4962号,尾题“龙大录内无名,藏中见有经数”,它与伯3202号“龙录内无名经论律”同是敦煌龙兴寺点勘本寺藏经的旧录。在伯4962号背面,有三行文字。虽已漫漶不清但尚可辨认如下文字:

“准数□□奏,

陷蕃多年,经本缺落,伏乞

宣赐兼译,宣命诏当道在朝……”

这段文字的大意是清楚的,即戊辰年检查完藏经后,发现缺失颇多,故请求中原朝庭予以帮助。我们知道,张义潮光复敦煌后,立即遣人上表朝廷,并派其兄张仪谭留住长安。当时,敦煌与中原的往来又开始频繁密切起来。故有求经之举。

伯4962号与前述《沙州乞经状》一样,也是向中原乞求经本,但它明确写上乞经的原因是由于“陷蕃多年,经本缺落”。如果说《沙州乞经状》的年代正如竺沙先生所说是光复后不久,想必也应有“陷蕃多年”之类的话头,然而没有,则说明它并非当时的作品。再说,“伯3852号反映出,光复初敦煌佛典缺失量相当大,藏经数量最多,且藏有宫藏的龙兴寻亦缺失达888卷之多。而《乞经状》只寻访25部130卷,也不象是当时的东西。

那么,这次乞经活动到底是什么时候举行的呢?我们以为大约是五代时的事。理由如下:

(一)从几件遗书的卷首缘起,卷末原文及遗书的数量看这次乞经活动的对象不是某一特定的朝廷。撰文僧人而对的,当是五代十国这样的分裂局面。

(二)好几件遗书都提到“帝王”赐经之事,但都没有明确指出到底能是那个帝王,含含糊糊笼笼统统。究其原因,一是由于年代久远。更重要的,大约是当时已改朝换代。假如仍在唐朝,则肯定会直书玄宗名号。

上面我们探讨了敦煌这一次乞经活动的点勘依据,乞经地区与对象,进行时间,探讨了六号《乞经状》的相互关系。此外,从这一乞经活动可以看出,敦煌与中原地的联系是十分紧密的。佛教自西汉之际传入中国后,中国人便把古天竺看作佛国,以朱士行,法显、玄奘为代表的中国僧人,源源不断地西出玉门,阳关,踏上艰辛的取经道路。而西域高僧则不断入关,传经献宝。作为丝绸之路枢纽的敦煌,不仅是这一历史活动的见证人,本身也扮演了极为重要的角色,在中国佛教史上占有重要的一页。然而现在,情况却改变了。敦煌的僧人们不是向西,而是向东寻取佛经。这说明什么呢?是否可以作为汉文化在敦煌地区已根深蒂固的象征呢?是否可以由此评判一下敦煌在西域与中原的文化交流中所起的作用呢?进而,是否可以考虑一下文化,包括宗教文化在中华民族大家庭的形成发展与巩固过程中的作用呢?这些问题,拟留待它文讨论。

注释:

①矢吹庆辉关于斯2140号的研究,全文引录于下:

“该影印件(斯2140号)上有:‘沙州先得帝王恩赐藏教,即今遗失旧本,无可寻觅欠数,却于上都乞求者’云云。据此,可知系向上都乞求补充缺本。即‘为边方邑众,佛法难闻,而又遗失教言’;欲赖‘中国檀越’之力,蒐集‘中外之藏教’。据《唐书》卷三十七,唐因隋旧,定都长安,名‘京城’。玄宗时改称‘西京’。肃宗时改称‘上都’。据‘上都’二字看,该乞求写本的目录恐系肃宗(756~762)之后写的。影印件收该号全文。”

见《鸣沙余韵·解说篇》临川书店,1980年11月东京,第236页。

②牧田谛亮关于斯2140号的研究,全文引录于下:

“另一件文书已收入《沙州文录补》,即斯2140号,矢吹博士认为它是肃宗(756~762年在位)以后某年,向长安方面乞经之文书,可称为‘沙州乞求遗失经状’。这一珍贵的文献反映了敦煌配补经典的实际情况及敦煌佛教对长安等中国本土佛教的依存关系。该文书称沙州先得帝王恩赐藏教,但其中一些旧本遗失了。在结束吐蕃占领沙州,归义军成立后不多久,沙州僧众希望依靠中国本土的虔诚的支持者的援助,将这些缺失的佛经补齐。与过去敦煌佛教的盛况相比,真使人有沧海桑田之感。当时希望补充的佛典有《法集经》、《央崛魔罗经》、《大集》(原文如此,当为‘乘’字之误,——引者)造功德经》等二十四部。都是作为真经入藏的经律论三藏。如:

《法集经》一部,六卷。有,或八卷,无,127纸。

《央崛魔罗经》,一部,四卷。78纸。

《菩萨善戒经》,或九卷,或十卷。三十品,180纸。

从上述各经的纸数,可以证明这一经目是依据《开元释教录》列出的。

《法集经》,在《法经录》中为122纸,在《大唐内典录》中是132纸,在《开元录》中为127纸,与该号文书所注相符。《央崛魔罗经》,依次为78纸、78纸、92纸、78纸;《菩萨善戒经》依次为172纸,172纸,164纸,180纸。虽然仅举三部经列,但各经录中纸数能与S2140号纸数相一致的,只有《开元录》卷十九的入藏录。其它诸经亦均如此。这一事实说明,当时敦煌僧人整理,并向长安求乞经典的标准与中国本土(如白居易的香山寺经藏)的标准完全相同。由此不难判断,皇帝向沙州赐颁藏经,必然是在《开元录》产生之后,也许在开元二十六年(738)沙州设置开元寺之时。这部藏经很可能就是依照《开元录》编成的。在这二十四部经中,一部疑伪经也没有。”

见《疑经研究》,1981年3月,京都大学人文科学研究所版,第35~36页。

③竺沙雅章对斯2140号的研究,引录于下:

“大中二年,张义潮从敦煌驱逐吐蕃后,立即向唐朝派遣使者。他让哥哥张义谭等留居长安,自己晚年亦在长安度过,并客死于长安。这样,在这一时期中,河西与长安的交通再次频繁起来。以悟真、法信为首,不少僧侣都曾来长安。其结果,中国佛教(指汉地佛教——引者)再次大规模传入已被西藏化的敦煌佛教界。许多文物(如经典等)也在与中国隔绝百年之后,再次大量传入敦煌。

(录斯2140号文,此略。——引者)

所谓“帝王恩赐”的藏经当是武则天或玄宗时所赐。该文书是归义军成立后不久写的,向长安的檀越乞求敦煌陷蕃后未能补充的经论。敦煌佛教界热切盼望的中国复交这一愿望已经实现,文中充满了喜悦之情。”

见《中国佛教社会史研究》,同朋舍出版社,1982年2月,京都,第403~404页。

④土肥义和对《沙州乞经状》的研究要点如下:

1.提出P4607号亦属同类文书。

2.认为京师(即上都)可能是开封,但没有说明理由。

3.认为P4607号明确记载八卷本《法集经》不是中原本,而是西域本。(方按:P4607号其实并无这种意思。土肥理解错了。)

参见《讲座敦煌第三卷》大东出版社,1980年7月,东京,第268~270页。

⑤罔部和雄对《沙州乞经状》没提出什么新观点,只是综述了矢吹与牧田两位先生的意见。但在文末提出,S3607号,S4640号,列2939号与S2140号一样,均属同类文书。

参见《讲座敦煌第七卷》,大东出版社,1984年12月,东京,第312~313页。

⑥这里不能排除这样一种可能性:沙州先前确曾得到某位帝王恩赐藏经,且这部藏经确因年久缺失。但次此寻访经本,所依据的并非是原赐藏经的目录。而是在全国性藏经规范化运动的影响下,与全国同步,以《开元录》为其点勘依据。故此《开元录》与御赐藏经没有任何关系。

但这只是一个尚需材料立脚的推论。

![]()