透过前六章的探究与析论,笔者解决了唐代禅宗不立文字、明心见性思想中的六大忏悔问题:其一,唐代禅宗没有因为不拘执形式戒律而忽略忏悔实践;其二,唐代禅师的戒忏禅净与见性成佛理论之内在关联性;其三,唐代禅宗大师们积极的展现著多元样态的忏悔思想;其四,活用当时忏法的礼忏仪节又不执著忏仪以灭罪清净;其五,由教义的三世罪障落实到照见现实人的当下诸罪业;其六,唐代禅宗各禅师忏悔思想的外显仪式与内涵义蕴。略述如下:

一、唐代禅宗没有因为不拘执形式戒律而忽略忏悔实践

这是针对笔者在第一章绪论「研究动机」中的第一个质疑而说的。

或许有人会认为,禅宗宗旨本在不立文字、以心传心与顿悟见性的修行实践,所有的禅师们都在打破形式意义的戒律教条与礼忏仪轨,根本不需要谈论有为、无常又生灭不已的「忏悔思想」。从前六章的研究看来,从达摩开始至法眼文益为止,禅宗大师们都甚为重视佛陀的甚深缘起、因果业报、罪性本空与《梵網经》中超越三界又入於三界而不执於三界的如来藏自性清净心的戒体清净思想,禅宗大师们都活用此心地於禅观与忏悔灭罪之实践活动中。

初期禅宗大师们,由於不强调戒律的念诵与持守,故韬光隐晦的神秘性或为随入市井的蓬头垢面的头陀禅行曾受到当时保守持律主义者的排挤与迫害,但即使他们处在被被迫害的过程中,仍坚固著众生本有的如来藏自性清净心—佛语心,甘心忍受一切的怨报,不是怨天尤人,而是随行随忏,随忏随灭,在内心底层进行著「见过—发露—忏悔—灭罪」及「戒—忏—禅—净」一体如如的实践。自道信之後,至北宗、南宗的顿渐分路,乃至南宗五家的分枝发展,不论是登壇说法、舌辩群雄、棒打毁佛还是扬眉瞬目等禅机,禅宗大师们都是心心相印、戒体清净而践行忏悔灭罪的,从上上等慧根的六祖惠能都甚为重视无相忏悔的实践来看,更是不用质疑的。

对禅宗大师而言,都掌握著众生本有的如来藏自性清净心,不违於甚深缘起与戒体清净精神,则菩萨戒即是心戒,心戒即是佛性戒,佛性戒即是真如戒,真如戒又通向无明烦恼,故一切修行方法皆无所拘执,无论什么状况下的什么方法都是禅者见性成佛的殊胜机缘,故有为法正以显无为法,无为法正在有为之中,有为不一定是有为,无为不一定是无为,有为无为都在甚深缘起之中,有无本末都是禅旨,草木石头都是有情,不是讲讲见性成佛就忘了因果业论,亦不是说说真如佛性就不管大乘菩萨的心地戒、佛性戒,当然不是持守菩萨戒就不进行忏悔灭罪。

二、唐代禅师的戒忏禅净与见性成佛理论之内在关联性

这是针对绪论中所说的禅宗见性成佛是否需要忏悔思想的质疑而说的。

不论初期禅宗、东山法门、牛头、蜀地、北宗还是南宗,皆以异于数息禅观、天台摩诃止观、华严法界三观的楞伽心法与众生皆有佛性为修行实践的重要原则,禅师们大致都是「戒—忏—禅—净」与「见性成佛」密切衔接在一起的。

在甚深缘起、大乘菩萨戒、如来藏自性清净心、罪性本空及《起信论》「一心二门」思路的引导下,禅宗大师们所进行的自知自觉自忏自净之忏悔灭罪与「见性成佛」理论是看似冲突,实际上却是彼此对襯蕴涵、互依互成、贯穿透入而机体融和的。如果纯粹从如来藏自性清净心或见性成佛而言,缘起而有为的忏悔灭罪对禅宗而言似乎是不必要的东西。但从本书的研究来看并非如此,禅宗大师们常常活摄大乘三系的思想菁华,同时运用表诠遮诠而又不执遮表的方法去处理因机契缘的当下身心,当下身心是缘起无常如幻如化的,但他们又都藉著缘起而有为的行住坐卧之当下身心状态涤除三世重罪而见性成佛。

如达摩虽强调超越心量的自觉圣智,仍重视「宿殃恶业果熟」的「报怨行」,即是在正确认识大乘菩萨戒、因果业理、罪性本空的思维下实践「二入四行」的方便,藉二归一,融四为一,同归於本有的一心—如来藏自性清净心;达摩弟子们的「自见己之法王(心),即得解脱」,本是讲究见自心法王的,但他们仍藉菩萨戒、五逆十恶及六道轮回等理论进行罪业消解与身心的精进;慧可与僧璨的持罪忏悔,强调的是「见心」即「灭罪」的,但他们渐渐重视「将你罪来」的自我反省,即藉「见过—发露—忏罪—灭罪」的有为法後以证见本心;北宗的看心看净虽有渐有階,但他们把真如佛性与菩萨戒合一,即「以佛性为戒」,认为「性心瞥起,即违佛性」,强调防止瞥起之妄心而造业障覆清净自心;惠能「定慧不二」的「自性不动」,更进一步的「常见自己过患,不见他人过罪」的「佛性常清净」,这是在无相忏悔的忏罪清净之当下而见性成佛的,它不是看心看净的清净禅观而已;神会虽然用甚多心力讲说「本体空寂」的自性,但特别强调诵持《金刚般若波罗蜜经》、藉修学般若波罗蜜以灭罪清净,同时又在无住处立与佛等同的般若知见;永嘉认为「无明实性即佛性」、「本源自性是天真佛」,但禅者须观照自心现起的「五阴浮云」与「三毒水泡」,在净除三业罪障的当下即见真如佛性;马祖道一以现实的「平常心」修道,但修道者是人,人都有「贪、瞋、痴」,他把因果罪报、灭罪清净与触类是道的平常心禅法浑融为一,认为「佛性非一切差别种种,却能作一切差别种种」;大珠慧海认为「六度皆见性处」,但他在《顿悟入道》的篇首,即以「礼佛→忏悔→回向→发愿」的仪节进行忏悔灭罪。

凡此种种,皆见唐代禅宗大师们的忏悔思想,与见性成佛禅法并不相悖,它不是「天下惑於报应」的神秘式因果报应说,而是在日常生活中自知自觉的进行「缘起—见过—发露—忏罪—除罪」之精进禅修,禅师们都很准确的完成这个忏悔意义的实践。

三、唐代禅宗大师们积极的展现著多元样态的忏悔思想

从上面六章的讨论来看,禅宗大师们常常在顿悟见性、识性成佛禅法中随缘活用著活泼而多样的忏悔思想,可见他们是以积极的态度与自度度他的大乘精神进行内涵生命的完成。

笔者所谓的「多元样态」,不是指六师外道依於唯一梵天的多元创造哲学,而是指各大禅师们依於如来藏缘起所开展出的「至少」二类十二型的活泼多样之忏悔思想。第一类是指北宗由渐而悟的「净心澄心忏仪」,如弘忍系的《金刚五礼》,以五礼为仪节,但思想核心是金刚般若与看心净心禅法;神秀的「无生忏悔」,以无生方便进行忏悔,但禅法是在澄心见性;神秀系的《秀禅师七礼》,以七礼为仪节,但思想核心是真如佛性与内观澄心之禅法。第二类是指南宗顿悟见性禅法的「直心证道忏悔」,如达摩的「报怨行忏悔」,教导弟子们在凝住壁观中要弃末返本以体怨进道;达摩弟子的「心王忏悔」,以禅观见自心法王,依於罪性本空与法王忏悔力忏罪清净。道信的「念佛忏悔」,兼行菩萨行与罪性本空的念佛忏悔,融入为一行三昧以安心入道;弘忍的「金刚忏悔」,纯以金刚般若智慧超越一切形相,令禅法进入实相无相的般若慧中;惠能的「无相忏悔」,乃於定慧不二禅法中践行正知正觉的「见自过患」忏悔;神会的「无念忏悔」,乃以般若知见忏罪清净;永嘉的「三业忏悔」,虽有忏悔三业与发愿之实践,其实仍在绝相离言以入於境智双寂心法中;百丈的「清规忏悔」,兼众忏罪戒律而不昧因果,将寺院清规、顿悟禅法与忏悔思想结合为一;其余的各大禅师们在指顾棒喝中的「禅机忏悔」,都是随机在缘起缘灭中见自过患以忏罪清净的。

所谓「积极的态度与自度度他的大乘精神」,譬如,达摩的《二入四行》「报怨行」中「今虽无犯,是我宿殃恶业果熟」;「称法行」中「但为去垢,摄化众生,而无取相」;「随缘行」中「苦乐齐受,皆从缘生」;「无所求行」中「功德黑闇,常相随逐」;敦煌卷子《二入四行论》中「共业果报,无有分别」、「自见己之法王,即免一切罪」……等;这些思想的呈现,都可说是禅师们对因缘果报、业力自受、六道轮回的正确认识与理解,他们的目标,都是依经典中「唯有忏悔力,乃能得除灭」的教义在进行的。达摩的《二入四行》虽在强调「舍妄归真,凝住壁观」之坚定禅观,但「报怨行」其实含有「弃末返本」、「宿业果熟」、「甘心忍受」、「体怨进道」四层忏悔义蕴。其後,弟子辈的《二入四行论》「此为自行,复能利他,亦能庄严菩提之道。檀度既尔,余五亦然。为除妄想,修行六度」的自度度他之忏悔灭罪行。

南禅禅师中,如马祖道一言触类是道,亦将忏悔灭罪、因果业报与六道轮回之理活泼地涵融在平常心的禅法中。大珠慧海《顿悟入道要门论》开篇即以忏悔仪节为始,结合《佛名经》、《金刚经》、《普贤菩萨行法经》等经典中的忏悔义蕴。百丈怀海倡「不作不食」的农禅精神,但《百丈清规》中必然要有讽诵经典忏悔灭罪的实践。临济义玄以机锋棒喝接引学人,虽反对六时礼忏的仪式,却教人随缘消业障,随心随忏,随忏随净,成为一个闲暇无事的无位真人。睦州道明认为,讲经论道者所造下的「妄语业」,必须用「忏悔」的方式忏罪清净。石头不慕诸圣、不重己灵、不用听律、不用念戒,亦肯认因缘果报,教导禅者「宁可永劫沉沦,终不求诸圣出离」。玄沙师备「昭昭灵灵真实人」的禅法,没有弃绝普贤无相忏悔的实践,它教导现实人要「省发」、「省察」、「省心」,进行的忏悔清净。云门文偃认为,若不能忏悔清净,是无法践行截断众流禅法的。法眼文益的调机顺物禅法中,认为「杀父杀母,犹通忏悔;谤大般若,诚难忏悔」,都是在禅法中运作忏悔思想之实例。

从这些实例来看,唐代禅宗禅师们的禅观修行中,很多人都重视著忏悔思想的实践。不同禅师,在不同时空环境之下,各自都以活泼自在的方式践行著各种不同型态、多元义蕴的忏悔灭罪思想,姿态万千,缤纷多采,对灭罪清净、以心传心与顿悟见性而言,他们的意义与价值是不亚於一般忏法的。

四、活用当时忏法的礼忏仪节又不执著忏仪以灭罪清净

从忏悔仪式而言,唐代禅宗禅师们的实践方式并不同於当时一般忏法中忏悔仪节之进行,而是活用当时忏法的礼忏仪节又不执著忏仪以灭罪清净的,这在佛教忏悔思想史上是甚具指标意义与殊胜价值的。

一般忏法虽呈现了忏悔仪轨,但大乘经典上是说「忏悔力」可以灭罪,并不是说「菩萨戒」可以灭罪,亦不是说「忏悔仪轨」可以灭罪,因为菩萨戒是侧重於防非止恶的清净法,不是为灭罪而说的方法;即使是一位禅师以自己的忏悔力忏罪了,亦只能是他自己的自知自觉之自忏自净,别人是不可能知之的;况且,一般忏法的忏悔仪轨是一种形式意义的仪节,它当然深具原始宗教那种净化心灵焦虑的神圣意义,但僵固於形式或其他教义便立即失去灭罪的原本目的,它本身仍不能完全等同於灭罪意义的忏悔思想。禅宗所说的忏悔思想,是忏者在正确的认识因缘果报的思想基础上,以智慧观照熟现的罪业,以真诚之心发露此业报,发露之当下,依於罪性本空之理,身心回复清净;简言之,忏悔思想即是忏者忏罪使身心清净的思想。忏者忏罪使身心清净,是独立自主之自知自觉自见自忏自净自证自悟的,是内涵生命的真实智慧之张扬与实践,是甚深缘合而起的,是随处可用的,是毫无时空对象之限制的。如果一定要有忏悔仪式,则它的仪式就是由众生本具的如来藏自性清净心兼般若空慧所运作的「真心发露」与「观照」之力,而不是一般忏法中所编制的「忏悔仪轨」。

隋唐佛教礼忏法盛行之後,依于各宗祖师所编制的忏法之忏悔仪轨进行忏罪几乎被中国佛教界公认为是标准的忏悔实践方式,但禅宗忏悔思想并不如此。对於忏悔灭罪,同时代各宗所编制的各种忏法固有其需要性与合法性,但若执意认为进行礼忏法的忏悔仪轨之实践才叫做忏悔的话,不但不合乎众生皆有佛性、一阐提亦可成佛、无情有性等基本原则,更失去了「缘起*(上←下→)见过*(上←下→)发露*(上←下→)忏罪*(上←下→)灭罪*(上←下→)清净」的实践义蕴,佛陀所说的很多灭罪清净的义理亦无法获得正确理解。是故,不论北宗,还是南宗,禅宗大师们几乎一致反对进行既定的、条规式的、僵硬式的忏悔仪轨,北宗的《金刚五礼》、《秀禅师七礼》,虽有忏悔仪轨,只是形式意义的实践,其真正的实质义蕴仍在透过忏悔清净以与看心看净、澄心禅定的精神契接;即使後来百丈提出了清规,亦不能以一般的忏悔仪轨局限之。当然,这并不是说禅宗忏悔是随便而无仪式的,亦不是说忏法中的忏悔仪轨是错误的,更不是说禅师们都不讚成忏悔仪轨的。虽然禅宗不少禅师跳出来反对形式意义的忏悔仪轨之进行,但多数禅师对於忏悔仪轨、忏悔灭罪、灭罪清净、清净精进等都表现著极为敬重之态度。就禅宗而言,禅者若不能在如来藏自性清净心中见过患以灭罪,或者顿见自性烦恼,不能主动自知自觉的真心发露,不依缘起性空之理予以忏除,则不能使身心清净,不能算是一位参禅证道的禅者。身心若不能清净,则一切禅观、理观与教法皆不得其正。如马祖道一,以超乎常人的毅力默坐看禅,怀让以「磨砖」方式暗示他:执著於枯坐禅观如同缘木以求鱼,是不可能顿悟成佛的。他的「执著於枯坐禅观」,即是被禅观概念所束缚,既有束缚,即不得正法;不得正法的造作,即是一种烦恼业障;有烦恼业障,则身心何能清净?不能清净,还坐达摩禅?「磨砖」的暗示并不是忏悔仪轨,但能让马祖道一慧见自性,祛除烦恼业障,让身心清净,却是顿悟见性的重要关键。这样的祛除烦恼业障,不见得是一般忏法那种忏悔仪轨的进行,亦不见得是一般菩萨戒法之诵持,而是依於如来藏自性清净心或般若空慧所运作的自知自觉之「真心发露」与「智慧观照」,此种「真心发露」与「智慧观照」,即是唐代禅宗忏悔思想的实践仪式。

学界大多针对敦煌发现的写本进行研究,肯定北宗有忏悔思想,但忏悔思想多是作为禅法的辅助之用;至於南禅,不少学者都认为是没有忏悔的。若单纯从礼忏法的「礼忏仪轨」来设定为「忏悔」的定义的话,学者们的说法固无不可;但若按照笔者再第一章绪论中对大乘佛教所说的八种义蕴来看,学者们对禅宗忏悔思想的看法不但不能成立,而且显得僵固难通;再从南宗世代相传的《壇经》而言,更发现事实并非如此。从唐代的敦博本一直至二〇〇八年的今天,历代诸本《壇经》皆详载著「无相忏悔」一节,即可确知南宗极为重视无相忏悔,焉说南宗没有忏悔思想的认识与实践?本书所论述的二类十二型忏悔的思维型态,都是禅宗大师们关于因果业报、大乘菩萨戒、六道轮回与忏悔灭罪之实践,南宗禅师们或在登壇说法之前,先进行忏悔清净;或在传授无相戒之前,先进行忏悔清净;或在清规之中忏悔,让禅者身心清净;或为病亡者诵经拜忏,让亡病之人忏悔灭罪;或在随机乍现的话头、叫喝、棒打、眼神、动作、暗示、反诘或偈语中进行了灭罪清净的忏悔实践,不论他们的忏罪清净是何种思维型态,都与他们的顿悟见性禅法不可分离,密契无间,这些都是禅师们以如来藏自性清净心或般若空慧进行「真心发露」与「观照」的忏悔实践。忏悔仪式是简要的、质朴的、不明显的、不成一套具体规模的,但他们的忏悔实践是无庸置疑的,是认真的,是与顿悟禅法一体如如的。就惠能而言,他将自己的无相忏悔之实践称为自性忏悔,又称为大乘真忏悔。称为大乘真忏悔,是因为忏悔不是被形式意义的宗教仪轨所束缚,而是忏者由内心深处作至殷至诚的发露;谓之为自性忏悔,是因为忏者乃以智慧照见自性熟现的罪业并即刻忏悔除灭之。禅宗活用涅槃的「众生皆有佛性」及华严的「心、佛、众生,三无差别」的平等法为忏悔前提,这样的发露而忏除,本来就是在自家如来藏自性清净心之中就可以发露的、观照的、忏除的,若是依赖一套规模完整的礼拜仪轨,已经是枝微末节之事,缓不济急了。

是故,如果从一般忏法那种忏悔仪轨来看禅宗的忏悔,则唐代禅宗所有的忏悔都不是合法的忏悔。但这明显是不可成立的。因为唐代禅宗的禅师们,不论是有具体忏仪的践履,还是没有忏仪的实践,禅师们都是「坚信忏悔可以灭罪以行禅」,都会「正确理解因果业报说」,都会「依於如来藏缘起而发露」,都知道罪性本空而「超越内外中间以忏罪证道」。故他们的心中,时时刻刻都在忏悔,行住坐卧都依於如来藏缘起进行著自知、自觉、自见过患、自忏、自净的禅行,慧见自己的烦恼过患是自家之事,常常以智慧观照,照见之当下即发露忏除之,让身心灭罪清净,继续禅修下去。

五、由教义的三世罪障落实到照见现实人的当下诸罪业

从忏悔对象而言,唐代禅宗忏悔思想的另一个最具意义与价值的东西,就是其忏悔除灭的对象,已从佛教经典里头那种佛陀所说过的三世罪障落实到照见现实之人自身的当下烦恼罪业。

一般忏法都是针对佛教经典里头佛陀所说过的那些遍满三界,轮回四生,弥亘六道的三毒、三漏、三苦、四识、四流、四取、五盖、五悭、五见、六情、六识、六想、七漏、七使、八倒、八垢、八苦、九恼、九结、九缘、十烦恼、十缠、十一遍使、十一入、十六知见、十八界、二十五我、六十一见、九十八使、百八烦恼……等一切罪业进行总相、别相罪业的发露。就教义的传承与忏法的编撰而言,这些三界、三世、四生、六道的一切罪业的铺陈,确实有它的忏悔意义与价值。但依於无常、无我、缘起性空之理,这些罪业亦是无常、无我、缘起性空的;既是无常、无我、缘起性空的,则不同人在不同时、空中所造作而成的罪业,其实亦是无常、无我、缘起性空的。所以,当忏者依照忏法里头的罪业名相经行忏悔发露时,所发露的其实并不是忏者在无常、无我、缘起性空的状态下由自己眼、耳、鼻、舌、身、意六根所现起的罪业,而是该位高僧个人曾经体证到障覆於自性清净心上的罪业。即使依照罪相可以观想自己的一切罪业,亦会因无常、无我、缘起性空而变化。进一步说,初期佛教、部派佛教、大乘佛教、中国佛教,不同时空、不同人物的状态下,纵然忏者发露了同一个「罪业名相」,因为无常、无我、缘起性空之关系,若非忏者在行住坐卧的当下依於正知正觉正念下所感知的过患罪业,该罪业名相其实是失真的。

这并不是说经典里头那种佛陀所说过的罪相是错误的,亦不是说按照一般忏法的罪相进行发露是错误的,更不是说高僧大德所编撰的一切罪相是错误的,相反的,一般忏法中高僧大德所编撰的一切罪相仍是佛说的,是正确的,是必需的,依於教义所编撰的忏法亦是有效的。只是,实质而言,忏悔的本意是忏者自己针对「自己的罪业」而发露,不是别人帮我们撰好罪相或别人帮我们忏悔而灭罪;纵使别人帮我们指正、纠举,当事人亦必须有无瞋、无恚、无挂、无碍、清楚正确的认识,若不能如实了知,正知正觉的认识到那些熟报的罪业,徒然针对三毒、四识、五盖、六识、七漏、七使、八倒、九恼、十烦恼、十一遍使、十六知见、十八界、二十五我、六十一见、九十八使、百八烦恼……等一切罪业进行发露,仍等於是一种盲目的忏悔。是故,初期佛教时佛陀就特别强调:忏悔是「自知有犯者,即应自忏悔」,「欲求清净者,应自忏悔,忏悔得安乐」,「恐怀後滞,就他致谢,即说忏摩之言」,自己要真诚的「发露陈罪」,「对人说悔」,「自责精进」,而不是按照别人编撰好的罪相一一发露忏悔。再者,任何一个人的罪业既是无常、无我、缘起性空的,则其三世罪障必是因无常、无我、缘起性空而如恒河沙般无量无边不可思议、不可计数、不可言说,既是无量无边不可思议、不可计数、不可言说,则罪业又焉是一般忏法中那些可以思议、可以计数、可以言说的总相别相之罪相呢?

禅宗祖师大德们都如实清楚的认识到这一点,故在平常的菩萨戒中、剃度中、忏悔中、诵经中、礼佛时、念佛声中、耕作中、禅行中、佛事中所进行的忏罪实践,几乎都简要的以「三世罪障」或「过去、未来及现在身口意业」等话语代替而已,至於他们所说的「三世罪障」,到底是那些罪相?那种状况?什么性质?总相?还是别相?如何区别?禅宗大师们都很少透过语言文字去涉猎、说明、铺陈,也不必去涉猎、说明、铺陈,因为若与其他宗派礼忏法一样对恒河沙般无量无边不可思议、不可计数的罪相进行涉猎、说明、铺陈,便又进入一般知识范畴的层次—没完没了,又成为另一番无明造作了,这种知识范畴的罪相,便不是如来藏自性清净心的超越意义所欲忏除的。

唐代禅宗大师中,即使记载罪相名称最多最详细的永嘉玄觉,他在《永嘉集》中所践行的仍是「绝相离言」的自性清净心法,是继承惠能的无相忏悔、自性忏悔之精神而说的,其罪相之铺叙仍是为了教忏者要清楚认识甚深缘起的四威仪下曾经障覆自性的过患罪业。故从初祖达摩到弘忍之间,禅师们所忏除的对象虽是障覆了「高深而不可思议」的如来藏自性清净心的罪业,实已涉及到「现实人」的认识层次;六祖惠能及其弟子之间,禅师们虽然都说忏除「三世罪障」或「过去、未来及现在身口意业」,已进一步将「现实人」的「当下自心」与如来藏自性清净心作了整合;至南禅大师们的忏悔,更是在教导弟子时人以智慧观照现实生活上,「平常之人」、「真实之人」不要去妄起念头,而在该「人」的行住坐卧四威仪中随时熟现的障覆心性之罪业。展现层次由「高远」而「中庸」而「平凡」,影响对象由「少量」而「多量」而「无量」,体现境界由「微妙」而「当妙」而「自妙」。

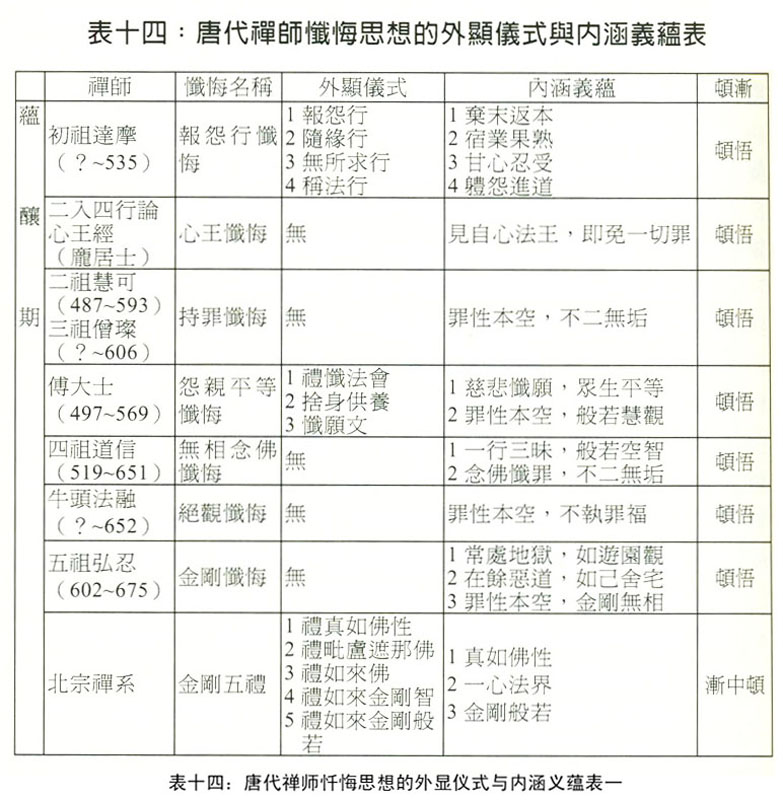

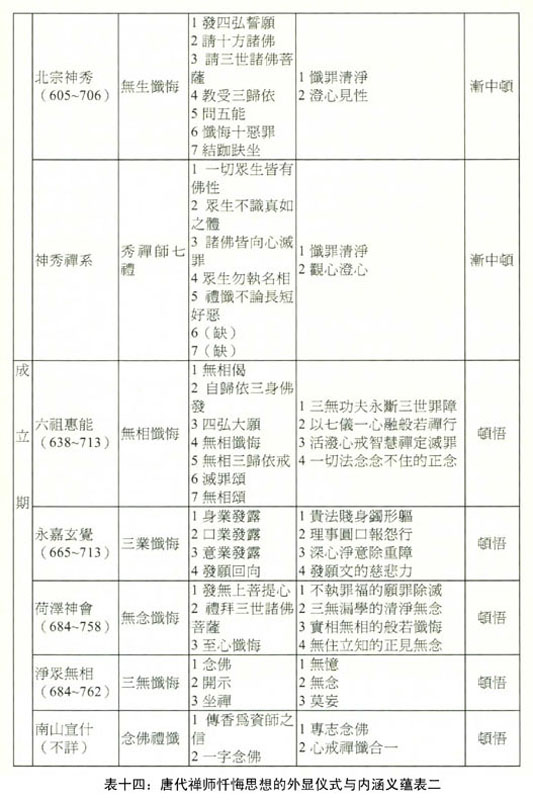

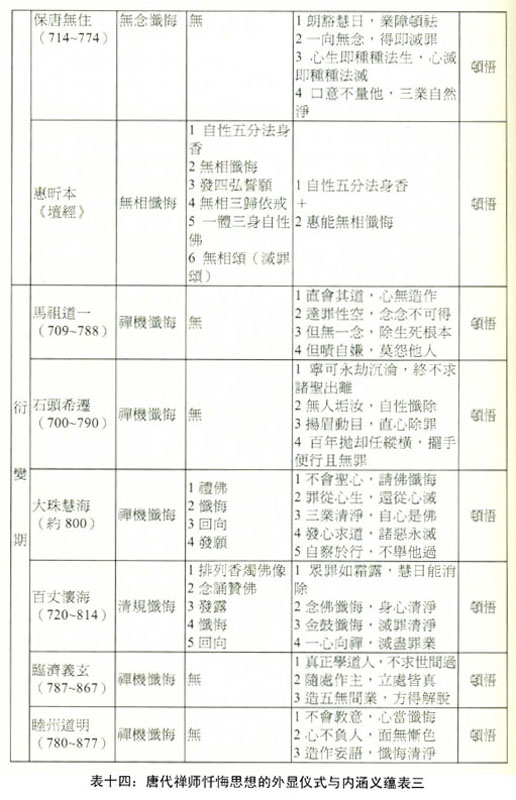

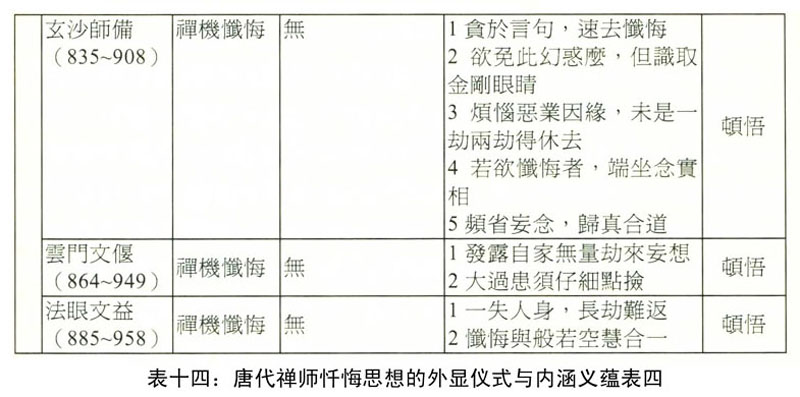

六、唐代禅宗各禅师忏悔思想的外显仪式与内涵义蕴表

本书虽将唐代禅宗忏悔思想归纳为二类十二型,但这只是作为学术论文的权便论述,真正的禅宗是不会被这二类十二型所拘限的。真正的禅宗忏悔思想,就是当下见性的忏罪清净,随不同时空、不同因缘状态下的不同禅师与不同需要自有不同的忏悔型态出现,以下仅将本书提及的禅师之忏悔名称、忏悔仪式与忏悔义蕴略显如下:

透过上表二十六种忏悔之陈列,笔者再整理出如下四点意蕴并作最後补充:

其一,唐代禅宗大师们的忏悔义蕴,都与各人的见性禅法密切浑成一体;有些忏悔义蕴具有多项内容之开展,但这些内涵义蕴的开展是不能执着的;有些义蕴则简明易晓,在简明易晓中都与不可言说的见性成佛理论相应。

其二,唐代禅宗大师们在忏悔思想上的实践,一样具有忏悔仪轨的进行,但他们的忏悔仪轨并不是隋唐间其他宗派那种成套成节的忏悔仪轨,而是朴实简要的仪节而已,有些是活泼性的方便行法,有些似是定型化的忏悔仪轨,两者又各自有不同的开展。定型化的忏悔,可以称作礼忏仪,但它的礼忏仪轨是倾向於清净禅观的忏仪,即与禅法一体如如的仪轨;活泼化的忏悔,依於因缘而生,随於因缘而灭,是禅是忏,又非禅非忏,而又当下禅当下忏,几乎是无迹可求的。

其三,很多禅师都没有忏悔仪轨的记录,所以表格中多以「无」字填入,但此一「无」字并不是什么多没有,而是不可思议、不可言说而赖自觉自证之忏,它夹杂在前後大禅师的忏悔仪轨之间,便显得甚为特殊。如心王忏悔,呈现出达摩弟子辈以自性清净心为王的头陀禅法,可发现他们的精进不放逸精神;持罪忏悔亦无忏仪,但慧可与僧璨间的对话与忏罪,成为一种殊妙的公案;这二者是达摩二入四行的余续发展,但又不仅仅是二入四行而已,而是见心禅法的全新发展;道信的无相念佛忏悔与保唐无住的无念忏悔,虽无忏仪,却可看到禅净一如与般若空智合一的痕跡;尤其南禅禅师们的禅机忏悔,根本不执著於任何忏悔仪节,但人人心中有忏仪,心中的仪节是无形无相而契通於自性清净心的,他们是彻底的不再像北宗一样去制造出定型化的忏仪来忏悔,亦不执著於菩萨戒的忏悔灭罪或清规中的忏罪清净,纯然回归到初期佛教时「戒—忏—禅—净」一体如如的本来修行要领。

其四,唐代禅宗这些忏悔思想,是同时可以进行团体忏悔与个别忏悔的,是可以同时面对大众又可面对自己忏悔的实践。禅宗不必像同时代其他宗派礼忏法一样那么严肃,不论在何种状况,禅宗大师们的都以心领神会为主,自性清净心与真如佛性、因果罪业、罪性本空与六道轮回思想是密契无间的,在任何时间、任何地点、任何因缘之下,自己都可以开放、多元、随机、不执於戒律、佛像、仪轨、观相、梵呗与法会形式,进行「戒—忏—禅—净」的实践,这不但更适用於僧众、上层地位人士、中层知识分子与下层贩夫走卒等对象,亦可以落实佛陀诸法平等、众生平等之理。

最後,笔者必须附加说明的是,本书的论述核心是侧重在忏悔义蕴的理解与禅师禅法的实践,并没有要否定大乘佛教所建立的各种形式仪轨之意思,亦不是在否定世界宗教上各种神圣性的宗教仪式。

事实上,大乘佛教各种形式仪轨的编制与实践,不仅可以和世界宗教各种庄严肃穆的礼拜仪轨一样含有深层的神秘意蕴与价值,更与瑞士卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung,1875~1961)所说的那种「集体无意识」(collective unconscious)的「原型」(archetype)中「人」与客观世界「物」所存在的神秘交互感应亦有一定程度的相似性。荣格曾把「原型」视为「领悟(apprehension)的基本模式」,是构成集体无意识的最重要内容,「集体无意识」是一切「神秘参与」(participation mystique)的功能基础。1荣格认为,原始人们所进行的原始祭式,是阻挡「灵魂的危险」(perilsof the soul)的墙垣,故他们的仪式包含著驱鬼、除咒、牺牲、净化等程序,以及通过交感神经的魔力产生出有力的事件。2又云:「仪式行为的美是不可免的工具,如果人没有在美中服事神,就下算是真正的服事。」3程金城亦云:「原始宗教仪式是原型的载体之一、仪式逐渐演变为艺术形式,所以它又是艺术原型。」4冯川认为,荣格的「集体无意识」理论与佛教的「阿赖耶识」极其相应,「原型」观念和唯识「种子义」相应。5从这些观点看来,荣格「集体无意识」的「原型」中所说的原始宗教仪式之内涵意蕴与佛教忏悔仪轨的灭罪清净作用是可以相应的。

但据美国约翰、戴微(John B.Noss、David S.Noss)之研究,人类原始宗教所进行的各种念诵咒语(spell)、祈祷(prayer)、巫术(magic)等仪式,虽有净化初民内心深层处的原始焦虑(primary anxiety)而达到心灵疗治的作用,但当配合人类其他价值观与欲求之後,教仪式的制度化更会带给人们新的次级焦虑(secondary anxiety),6种子焦虑的产生,便不能等同禅宗依于甚深缘起与如来藏自性清净心而反对「他力忏罪」及「向外觅求佛性」的自觉自证之自性忏悔了。

又据王信宜之研究,荣格的「集体无意识」、「原型」、「个性化过程」、「神秘合体」等理论虽与佛教的忏悔仪式相应,但荣格不认同「离苦得乐」、「去除我执」的佛教教义,亦不能契应於禅宗的转识成智,7且他的理论是依於上帝与心理等层面进行推演的,这点不但与佛教的甚深缘起相去甚远,亦与禅宗「戒—忏—禅—净」一体如如的精神及「心—佛—众生」平等无别的见性成佛思想不能相契。

1 引见:Jung(荣格)著,鸿钧译,Analytical Psychology(《分析心理学》),(台北:结构群,1990年9月),页5~6、47~48。

2 引见:《分析心理学》,页51。

3 Jung著,林宏寿译,Menschenbild und Gottesbild(《人的形象和神的形象》),(台北:桂冠,2006年12月),页175。

4 程金城《原型批判与重释》,(北京:东方出版社,1998年12月),页118~119。

5 冯川《重返精神家园—关于荣格》,(台北:笙易,2001年9月),152~157。

6 详:美·John B.Noss、David S.Noss(约翰·B.诺斯、戴微·S.诺斯),Man’s Religions(《人类的宗教》七版),江熙泰、刘泰兴等译,(成都:四川人民出版社,2005年5月),页12~41。尤其是「页11」。

7 王信宜〈荣格心理学与佛教相应观念之研究〉,中山大学中文研究所硕士论文,2002年1月,页120~127。

![]()