玄奘大师于公元647年和649年,先后译出商羯罗主(音译商羯罗塞缚弥,Sannkarasvāmin)的《因明入正理论》和陈那(Dignāga)的《因明正理门论》,印度佛教逻辑学由此传入中国。其中,《因明入正理论》(Nyāyapravesa)还保存有梵文原文。现有两种梵文校刊本:(1)达鲁瓦(A.B.Dhruva)校刊本,1930年,收入《Gaekwad东方丛书)中。(2)米洛诺夫(N.D.Mironov)校刊本,1931年,发表在法国《通报》第28卷中。

吕澂先生曾经参照梵文本和藏文本对玄奘译《因明入正理论》作了认真的校勘,收入《藏要》中。1983年,中华书局出版吕澂先生的《因明入正理论讲解》(张春波整理),正文采用这个《藏要》校刊本,校注则以夹注形式排入正文。

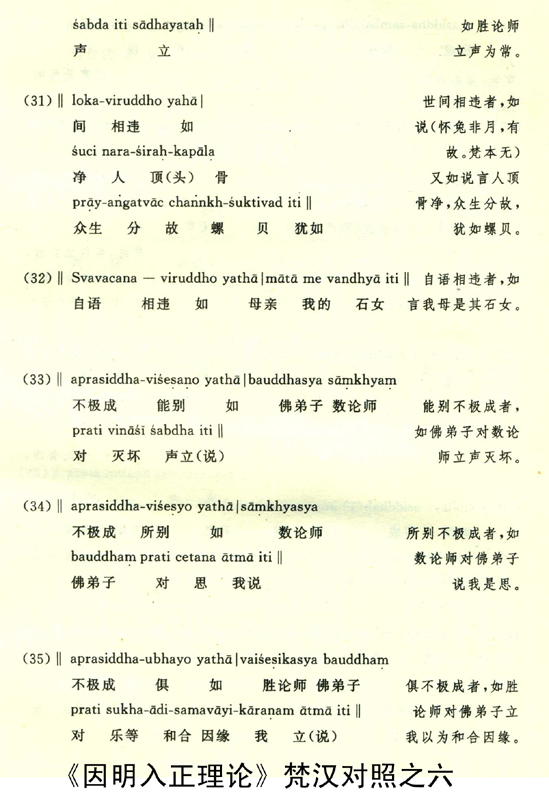

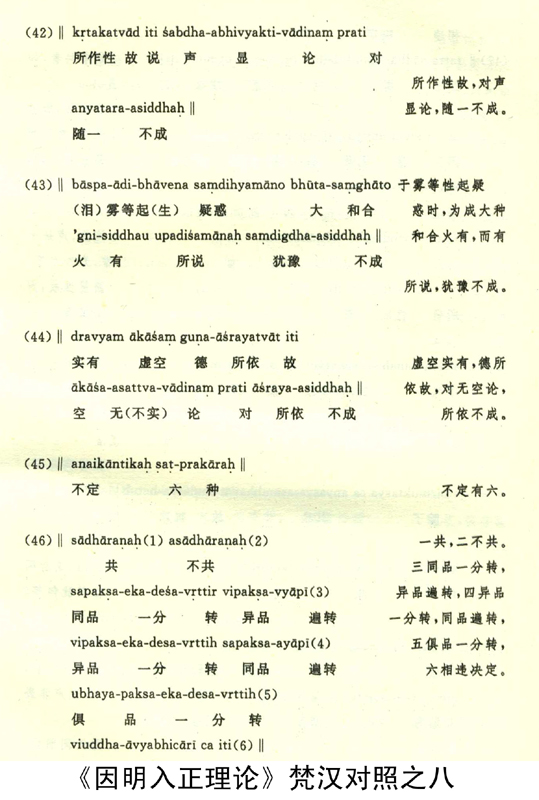

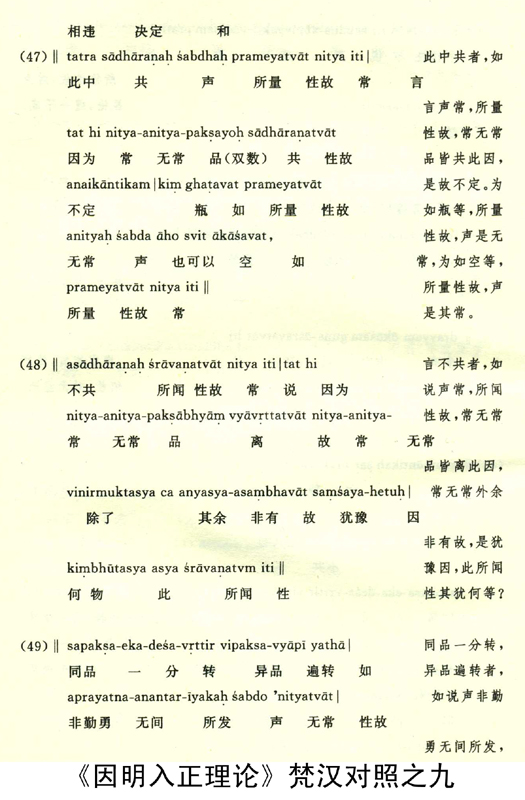

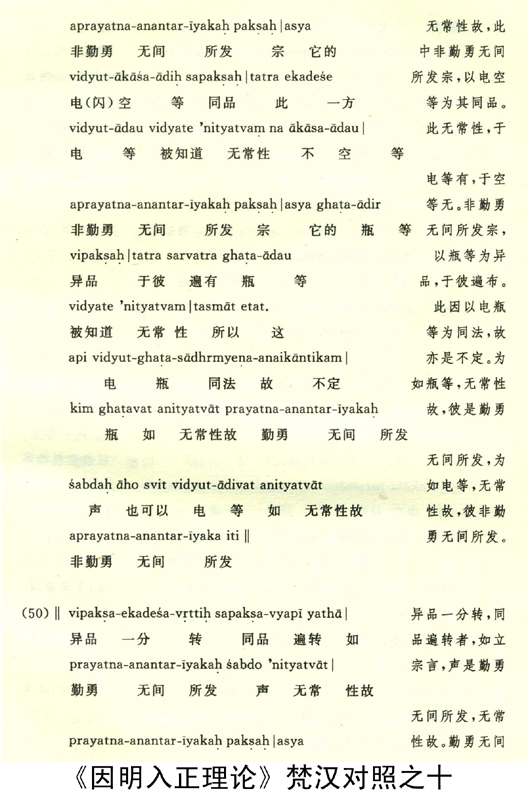

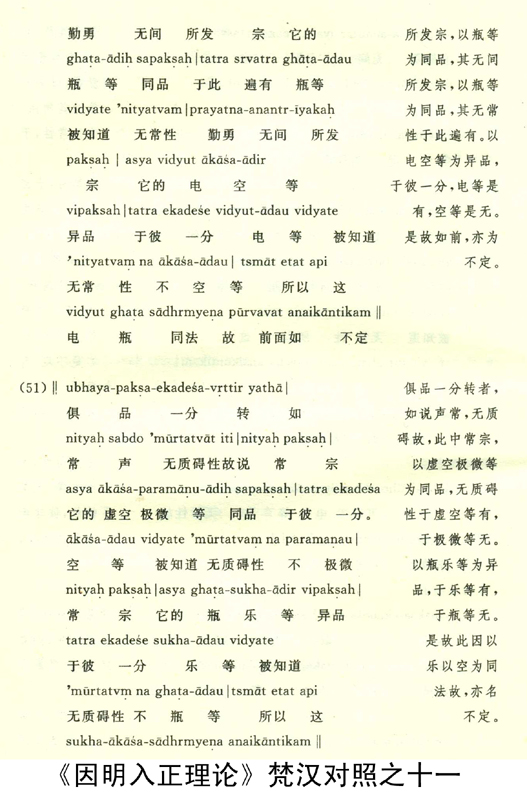

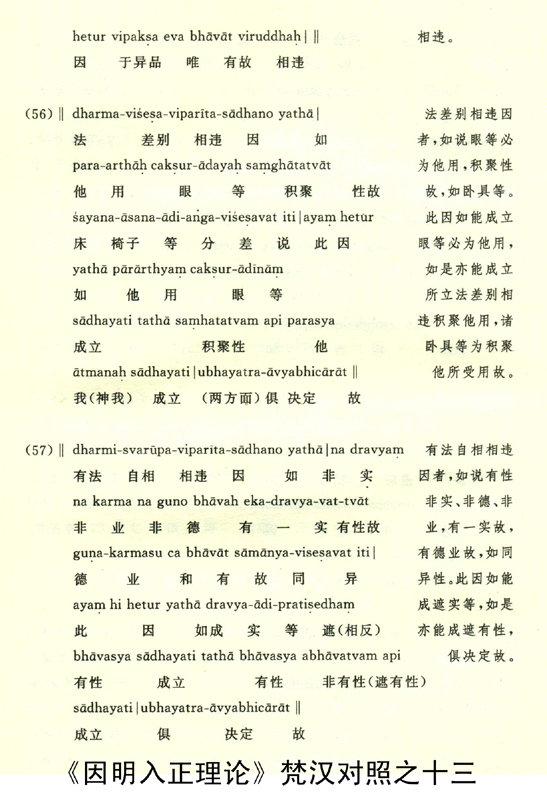

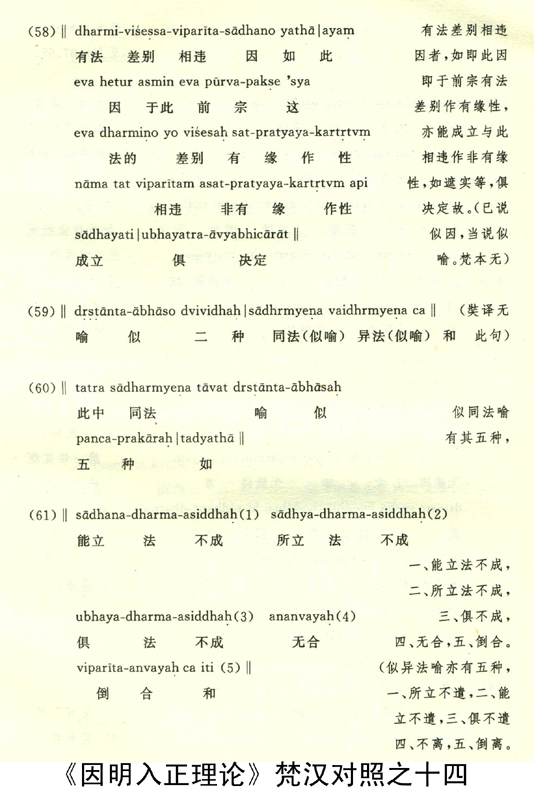

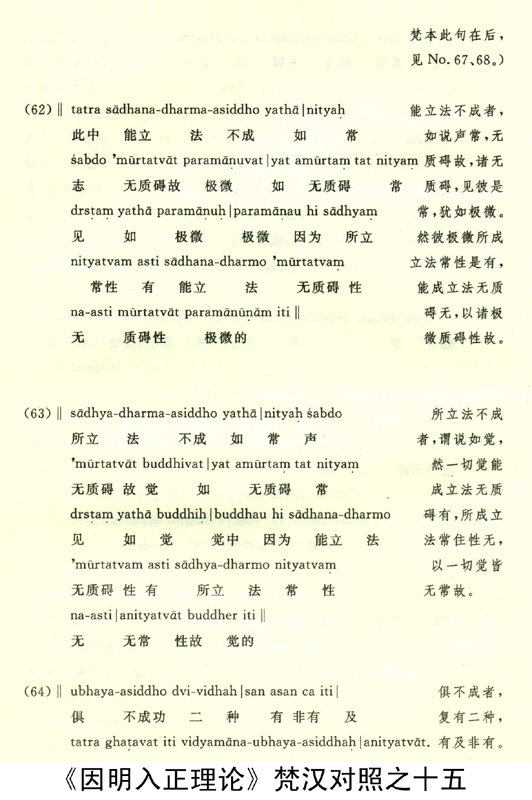

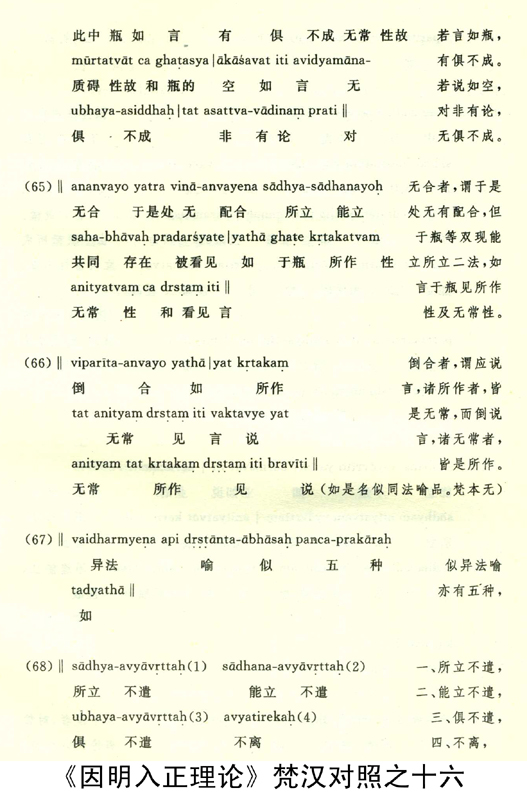

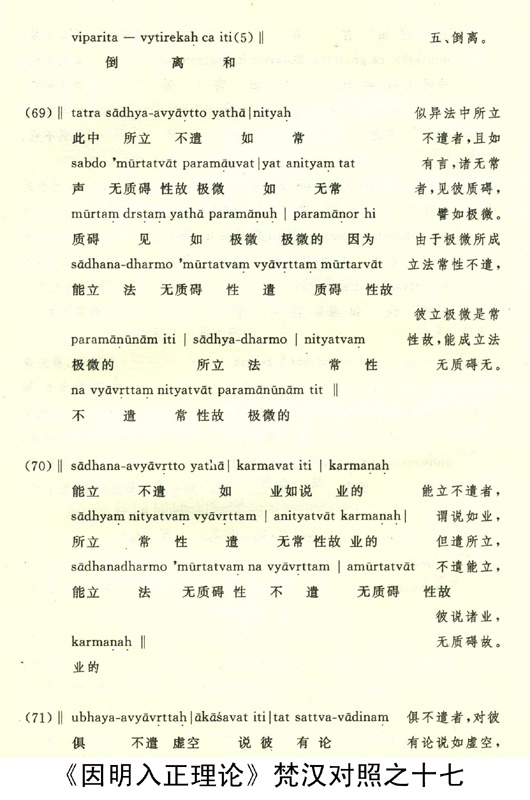

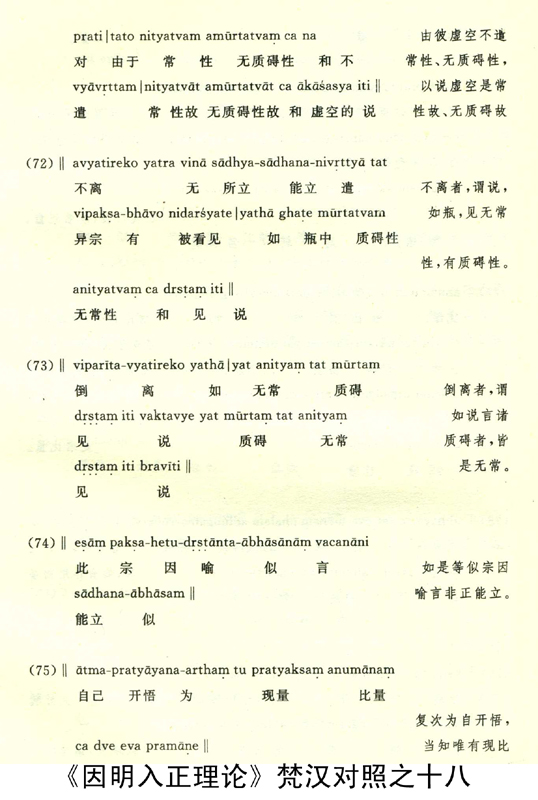

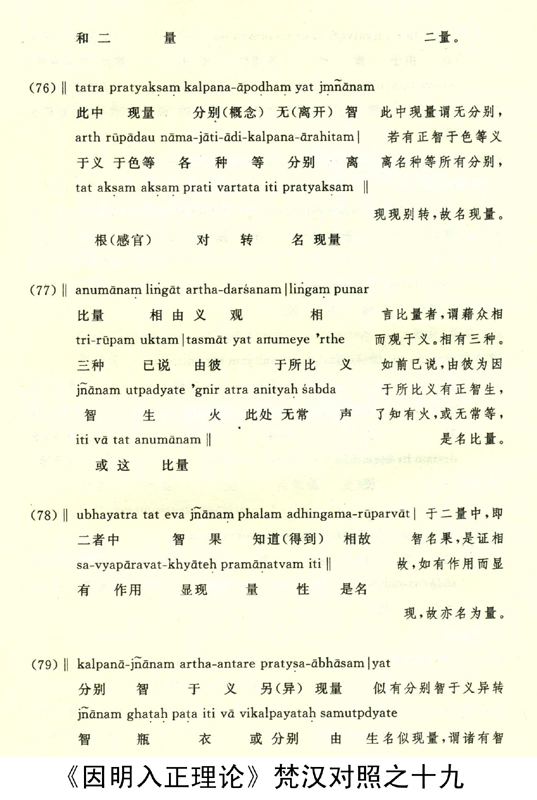

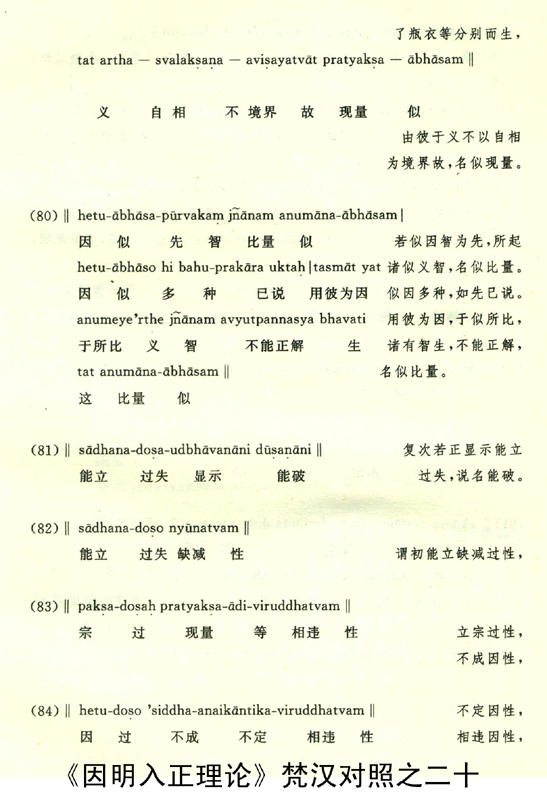

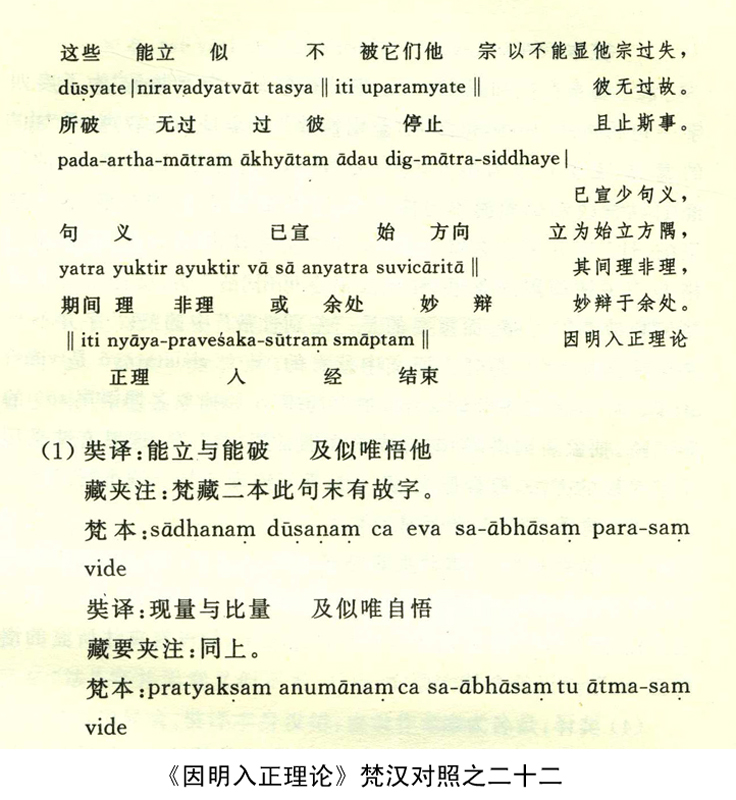

梵汉对照是研究佛经的重要方法之一。从《因明入正理论》的梵汉对照中,可以看出玄奘译文的忠实和简洁,尤其是在译介一种国内不熟悉的新学问时,遣词用语的艰辛。

这里提供的梵汉对照,梵文原文依据达鲁瓦校刊本,但仿照米洛诺夫校刊本标出序号。每个梵文词汇下面标出汉文词义。所附玄奘译文依据吕澂先生的《因明入正理论讲解》。最后附上笔者对吕澂先生的有些校勘夹注所作的补充说明,以供有兴趣的学者研究时参考。

(1)奘译:能立与能破 及似唯悟他

藏夹注:梵藏二本此句末有故字。

梵本:sādhanam dūsanam ca eva sa-ābhāsam para-sam vide

奘译:现量与比量 及似唯自悟

藏要夹注:同上。

梵本:pratyaksam anumānam ca sa-ābhāsam tu ātma-sam vide

按:梵语名词变格分为三性(阳性、阴性和中性)、三数(单数、双数和复数)和八格(体、业、具、为、从、属、依和呼)。夹注认为句末有故字,即认为para-samvide和ātma-samvide应是第五格从格,说明原因,所以用有“故”字。实际上,辅音收尾的阴性名词,单数第五格的语尾应为as。而这里的语尾是e,应为第四格为格,说明目的,即“为了悟他”和“为了自悟”。

(2)奘译:差别性故

藏要夹注:……今译改第三转为第五转,又加性字,故云差别性故。

梵本:visistatayā (No.3)

按:藏要夹注和《因明入正理论讲解》认为玄奘是“为了凑四字一句的格式。……梵文的‘差别性故’本来是第三转声,是‘由’的意思。玄奘给改为第五转声,是‘所以’的意思,因之译成‘故’。经过这样改动仍然凑不足四个字,于是又加了个‘性’字。其实这里的‘性’字并无什么特殊意思,仅指实有其事。”其实,梵语第三格也有说明原因的意思,译成汉语也可用“故”字,奘译未必是将第三格改为第五格。而重要的是,“差别性故”中的“性”字并不是玄奘擅自加上的,是梵文原文中就有的。梵文visistatayā是visistatā(动词sis的过去分词sista,加上前缀vi和抽象名词语尾tā)的第三格。抽象名词语尾tā,译成汉语通常用“性”字。这里玄奘采用字字对译的方法,符合原文,并不是为了凑数才加上这个“性”字。

(3)奘译:随自乐为所成立性

藏要夹注:二本此上有唯字

梵本:svaym sādhyatvena īpsitah (No.3)

按:此句两个梵文校刊本的梵文原文中,均没有夹注所注的语气词“唯”。奘译符合梵文原文。

(4)奘译:是名为宗

藏要夹注:两本次有句云,不为现量等违害,考系后人所补。

梵本:无

按:正如夹注所注,此处梵文原文是pratyaksa-ādi-aviruddha iti vākyasesah(译成汉文是“现量等不相违,补充语”。)玄奘中没有此句。而奘译中的“是名为宗”这句梵本中没有,藏要夹注没有注出。

(5)奘译:如有成立,声是无常

藏要中没有加注

梵本:tat yathaā nityah sabdo 'nityo vāiti(No.4)

按:按照梵文原文,此句汉译应为:如有成立,声常或无常。奘译将“声常”删略。藏要中没有注出奘译与梵本的这个差异。

(6)奘译:一者同法,二者异法

藏要夹注:梵文此句第三转声,云由同法,次句云由异法,下释文也同。

梵本:sādharmyena vaidharmyena ca (No.16)

按:此处藏要夹注是对的。但在《因明入正理论讲解》中说到:“‘同法’、‘异法’,梵本仅有相同、相异之义,这里的法并无意义,也可以叫‘同喻’、‘异喻’。”其实sādharmya和vaidharmya是由sadharma和vidharma变化而来的。玄奘用的是字字对译:sa(同)-dharma(法)、vi(异)-dharma(法)。不能说这里的“法”并无意义。dharmya是从dharma派生而来的中性名词。dharma这词在梵文中意义很多,这里是指事物的属性、性质。前文叙述“宗”时,已用dharmī(dharma法+in有)“有法”来表示。同样,这里“同法”就是属性相同的比喻,异法就是属性相反的比喻。所以,如若说这里的“法”字并无意义似不妥。只是为了理解和叙述方便,才通常使用同喻和异喻。奘译本身没错,也没作添如。

(作者单位:中国社会科学院亚太研究所)

![]()