公元前3世纪,阿育王派遣使团到邻近印度的中亚一带去传教。此后佛教逐渐流传于阿富汗、伊朗北部等广阔的中亚(包括中国新疆)各地。

由于这些地区后来都成为伊斯兰教的流传区域,所以古代佛教在这儿流传的情况已经不很清楚。不过,在不少佛教典籍及求法高僧的行记中还是保留了大量关于这一地区佛教流传情况的记载。如于阗(今新疆和田)就是一个重要的佛教中心。

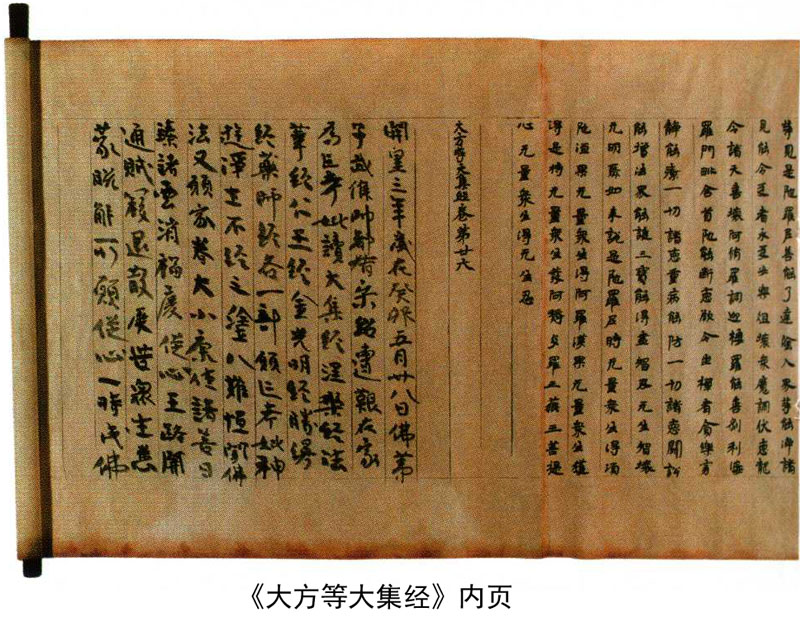

从汉到唐,中国都曾有僧人到此地来求访经典。于阗附近的遮句迦国(今新疆叶城)更是大乘佛典的保存中心。据《历代三宝记》卷十二载称:该国“王宫自有《摩诃般若》、《大集》、《华严》三部大经,并十万偈。王躬受持,亲执键钥。……此国东南二十余里,有山甚险。其内安置《大集》、《华严》、《方等》、《宝积》、《楞伽》、《方广》、《舍利弗陀罗尼》、《华聚陀罗尼》、《都萨罗藏》、《摩诃般若》、《八部般若》、《大云经》等,凡十二部,皆十万偈。国法相传,防护守视。”唐玄奘的《大唐西域记》也有类似的记述:“此国中大乘经典部数尤多,佛法至处,莫斯为盛也。十万颂为部者,凡有十数。”当然,上述载述是否属实,还需要进一步研究。

近代以来,各国考古学家在中亚地区发现很多婆罗谜文、卡罗斯底文、窣利文、于阗文、吐火罗文、回鹘文的佛教文献,既印证了诸多典籍关于这一地区古代佛教流传、佛典兴盛的记载;也说明当时这一带都采用本地区文字传承佛典。可惜的是发掘出来的各种古文字佛典大抵均为零部残页,已不足成为完整的大藏经了。虽则如此,它们仍是我们研究中亚佛教及汉传佛教的重要资料。

中亚处在中印交往的交通要冲,深受中印两种文化的影响。当地流传的佛经,早期都是从印度传人的。待到中国佛教兴盛起来之后,也有不少佛典是从中国传人,翻译为当地文字的。此外,当地僧人自己也编纂了不少经典。由于中亚地区本身深受印度文化与中国文化这两种文化的熏陶与影响,所以当地编纂的那些经典也就深深地打下中印两种文化的烙印。

中亚始终是汉传佛教经典之一大来源,而中亚在文化构成上的这种复杂性,不能不使汉传佛教典籍呈现出更加丰富多彩的姿态。也就是说,有不少佛经,是在深受中国文化影响的中亚地区编撰出来,又传入中国,翻译为汉文。以前,人们总以为凡是域外传入的经典都是外国的,记载的都是外国的思想,对上述“出口转内销”的情况注意不够,研究不够。今后,上述问题应该引起我们的高度关注。我相信,随着对中亚佛教及佛教典籍的研究,我们将进一步了解中国文化对佛教发展所产生的重大作用。

![]()