藏传佛教历史上出现了许多著名的佛学大师,如莲花生、八思巴、宗喀巴等大师,他们既是翻译家,又是佛学家。

藏传佛学大师们翻译经典、创立学说、整顿戒律、教风,建立了学院式的寺院。

藏传佛学大师们为加强经学正规教育,培养戒律严明、兼通显密教理的知识型的僧侣队伍作出了具有深远意义的贡献。

松赞干布

松赞干布(?—650年),吐蕃王朝世系中第三十三代王。“松赞干布”一词指正直严明智慧深远的君王,又称“双赞思甘普”。

松赞干布十三岁即位赞普,训练军队,平息各地的叛乱,统一各部,定都在逻些(拉萨),建立了吐蕃奴隶制政权。

松赞干布完成西藏的统一之后,他开始致力于政权建设,建立了完备的并以赞普为中心,高度集权的政治和军事机构。松赞干布制定了法律、税制,采取许多措施鼓励百姓学习和运用先进生产技术,发展农牧业生产,吐蕃的社会经济和人民生活呈现中兴之势。

松赞干布派出以大臣吞米·桑布扎为首的十六名人到印度求学,创制出本民族的文字——藏文,为藏族文化的保存、传承与发展繁荣作出了巨大贡献。

松赞干布非常欣赏唐朝的富庶与繁荣。唐贞观八年(634年),松赞干布遣使赴唐沟通关系,同时,与南部泥婆罗(今尼泊尔)通好。贞观十三年,他与泥婆罗尺尊公主联姻后,也遣使赴唐求婚。唐太宗为结好吐蕃,求得西部边境的安宁,于贞观十五年将宗室女文成公主许配给他。唐蕃联姻,将佛教和内地各种先进的科学技术和文化带到了高原,促进了西藏经济文化的发展。

贞观二十三年,松赞干布被唐高宗封为驸马都尉、西海郡王,后又进封为賨王。永徽元年(650年),松赞干布病逝。

松赞干布是西藏历史上最重要、最著名的赞普。他在西藏高原实现了统一,正式建立吐蕃王朝。松赞干布被视为观音的化身,三大法王之一,另两位法王是赤松德赞和赤祖德赞。

文成公主

文成公主(?—680年),名李雪雁,唐太宗李世民宗室女。文成公主聪慧美丽,自幼受家庭熏陶,知书达理,信仰佛教。

松赞干布在638年向唐室请求联姻遭拒;640年冬,再派使者禄东赞,献上黄金五千两请婚;翌年春,文成公主由礼部尚书、江夏王李道宗护送至黄河源附近的柏海,松赞干布亲自迎接。

文成公主到拉萨后,主持建造小昭寺,安奉带来的释迦佛像。今大昭寺前的公主柳,传说是其亲手所植。

松赞干布卒(650年)后,文成公主继续在吐蕃生活了三十年,教吐蕃妇女纺织、刺绣,深受吐蕃人民敬爱。她的事迹在藏族地区普遍流传,影响深远。

文成公主的入藏也是中国内地文化传入西藏的重要时期。在她嫁往吐蕃的同时,中原地区的医药、历算、纺织、造纸、酿酒、制陶、碾磨等也传入吐蕃。传说,她还随带工匠五千五百人及谷物、牲畜多种进入西藏,对加强唐、蕃关系及经济、文化的发展有着重要的影响。

文成公主为西藏文化作出的重要贡献者,被当做西藏佛教的神祇圣救度母的化身而受人供奉。

金城公主

金城公主(?—739年),唐太宗的曾孙女,雍王李守礼之女。唐中宗景龙二年(708年),吐蕃王赤德祖赞向唐室请婚,未蒙允许。后来,唐朝为了安定西陲,答应联姻,把金城公主嫁给他。

金城公主是虔诚的佛教徒,携带众多佛典、僧人及药方入藏。此外,她修复文成公主所建的小昭寺。她的儿子赤松德赞也盛弘佛教。

金城公主在藏时,除致力于维护外地在藏的佛教徒,有意引佛教入藏外,更重要的是她曾竭力促进唐蕃和好,也曾致力于将内地儒术传入西藏。她曾遣使入唐奏请玄宗赐《诗》、《礼》、《左传》、《文选》等书,并派遣吐蕃贵族子弟入长安附国子学读儒书。

根据汉文史料记载,此时藏人好像非常羡慕学习汉风。此时更有大量藏人来内地学医,并将大量医书翻译成藏文,相传藏医的主要典籍《居希》也是金城公主在藏时延致汉、印、于阗等地医生共同编译而成,而其医理,则以汉医理论为主,如寸、关、尺等字皆沿用汉字字音。

看来,唐蕃文化的交流,到此时好像仍然以儒术、医历、技艺、音乐等为其主流,佛教在内地,当时虽曾显赫一时,但其对西藏的影响仍处于不重要的地位。

赤松德赞

赤松德赞(742—797年),吐蕃赞普,唐天宝十四年(755年)嗣位。他任用尚结悉、尚息东赞、尚赞磨、论悉诺(“三尚一论”)辅佐朝政,剿灭反叛族臣及党羽,初步稳定吐蕃局势。唐天宝十四年(755年),他乘中原内地发生“安史之乱”,屡犯唐境。

757年,唐蕃进行第四次和盟,为赤松德赞执政以来首次与唐和盟。广德元年(763年),赤松德赞联合南诏、党项、吐谷浑、回讫等部族攻入长安。

赤松德赞时期,吐蕃王朝臻于全盛,表现在他对吐蕃王朝内政建设和不断引进、学习、吸收外族文化,振兴吐蕃佛教文化事业所作出的贡献。

赤松德赞厘定法律,严格等级制度,强化吐蕃奴隶制,发展生产,仿照唐朝制度,设置诸道节度使,屯军耕牧,促进农业、畜牧业发展,改善人民生活,大力发展吐蕃医学。

大历十四年(779年),赤松德赞兴建吐蕃第一座寺院——桑耶寺,首次在吐蕃剃度僧,扶持佛教。他建寺译经,先后颁行两次兴佛诏书,诏令吐蕃全民奉行佛法;制定《佛教大法》,进一步维护藏传佛教地位;任命佛教僧人为僧相,开创僧人参政先例。

赤松德赞为解决吐蕃宗教信仰和派系之争,宣布崇佛禁苯,亲自主持渐顿之争。在他执政期间,吐蕃王国富强繁荣,民众安居乐业。

莲花生

莲花生,印度僧人,8世纪后半期他把佛教密宗传入西藏。藏传佛教尊称他为“洛本仁波切”(轨范师宝)、“乌金仁波切”(乌仗那宝),通称为“白麦迥乃”(莲花生)。

根据多罗那他在1610年所著的《莲花生传》中记载,莲花生大约在摩揭陀国天护王时出生于乌苌国王族。一说是乌苌国英迪拉菩提(印度金刚乘始祖)之子。初名为“莲花光明”,后来通晓声明及各种明处,得名“莲花金刚”。后来又依一真言阿阇黎寂色学事、行、瑜伽三部密法得密号为莲花生。其后,他从瑜伽师乐天及瑜伽母乐持学无上部法。

莲花生曾经周游印度,广访密法大师,成为佛吉祥智弟子之一,另外三人为燃灯贤、极寂友、王种罗睺罗。

根据智慧海王著《莲花生传》记载,他从吉祥师子学大圆满法以后,曾经到中国的五台山学习天文历数。他的上师佛吉祥智也曾立志朝礼五台。莲花生一派传授的教法有很浓厚的汉地禅宗色彩。

吐蕃赤德祖赞即位后,由寂护举荐莲花生入藏传法。他人藏的时间,根据智慧海王所述年月推算,应该在750年由印度启行至尼泊尔,752年至拉萨,秋季开始创建桑耶寺,754年建成,761—774年组织翻译经文,莲花生约于804年离藏,并在印度的达罗毗荼传法建寺达十二年之久。

莲花生的著述收入《甘珠尔》及《丹珠尔》的有八种。宁玛派的密部经典由他主译的很多。后世掘藏派在山岩石窟中发现的经典多数题为他的著作,只由本派传授,未收入藏文《大藏经》。

阿底峡

阿底峡(982—1054年),古印度僧人、佛学家,汉名为无极自在,本名是月藏,法名为燃灯吉祥智,生于巴格浦尔。

阿底峡在十一岁时,在那烂陀寺从觉贤学习佛学,后去王舍城跟密教大师阿缚都底巴学习密法,然后又去超戒寺从那洛波钻研显密两乘。二十九岁时,阿底峡在菩提伽耶摩底寺从戒护受具足戒,学习戒律,又从法护学习显教经典。

1013年,他去金地岛(今苏门答腊岛)师从法称学习密法,并去斯里兰卡钻研大小乘经论和密咒。

阿底峡在四十四岁时返回印度,出任超戒寺首座,与宝生寂、觉贤、阿缚都底巴等被称为“超戒寺八贤”。

朗达玛在西藏禁佛以后,西藏佛教陷于危机之中。

11世纪,阿底峡受西藏阿里地区绛曲沃(智光)的邀请,进入西藏,提倡三士道和业果的学说,因而被称为“业果学者”,著有《菩提道灯论》。之后,他受西藏大译师仁钦桑布(宝贤)之请来到妥顶寺。此时的仁钦桑布已经八十五岁,交谈之后,极为敬佩,于是请其校正自己所译经典,并听从阿底峡的劝告,闭关修定,直至逝世。

阿底峡住在阿里三年,正要回印度,到达尼泊尔边境时,适逢战乱,交通阻断,不得不折回西藏。西藏译师仲敦巴请其到卫地弘法,于是应邀至桑耶寺,译出《摄大乘论》及世亲《摄大乘论释》等多种经论。

阿底峡在桑耶寺看到大量印度所无的经典,甚为震惊,其后又被请到拉萨聂塘,译出《中观心要释思择焰》,并撰写出两部解释此论的著作。阿底峡后到达耶巴,译出无著的《究竟一乘宝性论》。阿底峡的显密译著收于藏文《大藏经》《丹珠尔》中的有一百多种。

昆·贡却杰布

昆·贡却杰布(1034—1102年),藏传佛教萨迦派创始人、萨迦寺创建者。“贡却杰布”,藏语意为“宝王”。

他出生于后藏萨迦一个贵族家庭,昆氏家族后裔,自幼随父兄学习旧派密乘教法,后来师从许多当时著名大师学习新派密宗,特别是学习以“道果教法”为主的新译密法。

贡却杰布四十岁时,在今后藏奔波山脚的一块灰白色的土地上,兴建了萨迦寺。“萨迦”为藏语音译,其意思就是灰白色的土地,寓意为“吉祥之土”。贡却杰布以萨迦寺为中心,向以昆氏家族为主的信徒,开始传授新密法,并逐步建立以道果法为密法传承的新的教法系统,从而形成了藏传佛教萨迦派。许多学者以萨迦寺围墙等建筑物上刷红、白、蓝三种颜色为由,将萨迦派俗称为“花教”,而且出现于各类论著当中,其实这种称谓并不妥。

贡却杰布创建萨迦派后,实行政教合一,寺主、家族宗主、教派大法师集于一人,世袭相传。贡却杰布一生未曾受戒。崇宁元年(1102年),昆·贡却杰布圆寂,其子萨钦·贡嘎宁布住持萨迦寺,有僧俗两系统传承。

米拉日巴

米拉日巴(1040—1123年),藏传佛教噶举派的早期代表人物,生于贡塘(今西藏吉隆)以北。他原属于琼波家族,自其祖父定居贡塘后,称为米拉家族。

米拉日巴幼时丧父,家产被伯父霸占,跟随母亲过贫困生活。成年后,为报仇雪耻,他学习苯教咒术,根据传说,曾经咒杀伯父及其眷属、亲友等三十余人,并毁坏全村庄稼。

后来,他因忏悔杀人毁稼的“罪孽”,改宗佛教,拜噶举派始祖玛尔巴为师,矢志习受密法,注重实际修持,以苦修著称。所以,世人称他为“米拉日巴”,意为米拉家族中穿布衣者。据说他从玛尔巴学到“拙火定”法,冬季只穿单布衣即能抵御严寒,一生为传教遍游西藏各地,门徒众多。

晚年,米拉日巴的声望很高,施主与追随弟子更多,他在八十四岁时被人毒死。

他的传教方法独特,常以歌唱教授门徒,后来由其弟子将其收藏整理成为《米拉日巴道歌集》,并在藏族地区广为流传。

“道歌”内容属佛教内容,写人叙事多采取比喻手法,文字清新流畅,对话生动隽永,对后世藏族诗歌发展有很大影响。

昆·贡噶宁布

昆·贡噶宁布(1092—1158年),藏传佛教萨迦派第一代祖师、萨迦五祖之初祖,出生于萨迦地方的昆氏家族,父亲昆·贡却杰布为萨迦派创始人。

昆·贡噶宁布幼时随父学习藏文和听授传法。宋政和元年(1111年),其父辞世,萨迦寺主持由拔日仁钦札译师暂时担任,贡噶宁布的主要任务是学习佛法。他广拜印、藏名师,遍学佛教显密二宗教法仪轨。

贡噶宁布二十岁时,接任萨迦寺贪住持,大力宣讲显密教法,尤其重视教言道果法的教授。贡噶宁布住持萨迦寺达四十七年之久,为萨迦派教法体系的完善、宗派势力的壮大,作出了重要贡献。后人将贡噶宁布尊称为“萨钦”,意思为“萨迦派的第一大师”。

贡噶宁布是以居士身份自居的一位大德,有四个儿子,依次是贡噶跋、索南孜摩、扎巴坚赞、贝钦沃布。贡噶跋赴印度求法,二十二岁时卒于天竺摩揭陀;索南孜摩继任父亲贡噶宁布的法位,成为萨迦派第二祖;扎巴坚赞继任兄长索南孜摩的法位,成为萨迦派的第三祖;贝钦沃布(1150—1203年)没有出家为僧。

噶玛巴·都松钦巴

噶玛巴·都松钦巴(1110—1193年),藏传佛教噶玛噶举派创始人、著名佛学家。他原名却吉扎巴,西康哲雪(今四川甘孜)人,自幼随父母学习修持佛法。

北宋靖康元年(1126年),他师从噶当派大师出家为僧,学习阿底峡大师所传密法。南宋建炎二年(1128年),他前往前藏地区,拜师嘉玛尔巴等大师学习噶当派“慈氏五论”和“中观六论”等教法,随梅律师受比丘戒,学习戒律。

绍兴九年(1139年),他拜见噶举派创始人塔布拉杰大师,学习修持“四座”、“菩提道次第”和“方便道”等法,以能坚忍修持而著名。

噶玛巴·都松钦巴兼收并蓄噶当派的“那若六法”、宁玛派的“大圆满法”和萨迦派的“道果教授”等主要教法,卓有成就。以噶举派的“拙火定”和“大手印”的修持成就为最大。绍兴十七年,他前往康区类乌齐,建噶玛丹萨寺,收徒传法,创建噶玛噶举派。

淳熙十六年(1189年),他在拉萨西北的堆龙建立楚布寺,此寺后来成为噶玛噶举派的主寺。噶玛噶举派在后来创立活佛转世制度,都松钦巴被尊称为“第一世噶玛巴活佛”。

噶玛巴·都松钦巴一生著述颇丰,有《四面金刚亥母》、《四续释》、《梦事三种》、《神鬼饶益之隐身术》等,是研究藏传佛教史的宝贵遗产。

帕木竹巴·多吉杰布

帕木竹巴·多吉杰布(1110—1170年),藏传佛教噶举派帕竹噶举支派创始人,是达波拉结波拉结的著名弟子。他也称为帕竹·多吉杰布,意为“金刚王”。

他生于康区南部止垅乃学地方,幼年丧父母,九岁出家,先后在家乡从师十六人,学习《入菩提行论》等佛典,善写经画像。

帕木竹巴·多吉杰布十九岁时,赴前藏嘉玛寺学习中观、因明,又从噶当派高僧学习显宗经论。二十五岁时,他受比丘戒,拜玛尔·确吉坚赞、瓜译师、萨迦初祖贡噶宁布为师,修习多种密法。

南宋绍兴二十二年(1152年),他与向蔡巴一起同见达波拉结,因得其噶举教派特别密法传授,于是拜达波拉结为“根本上师”。后来他返回康区,在家乡广收门徒,重点传授达波拉结所教的密法,五年之间,从学僧徒日众,声名远播四方。

绍兴二十八年,他在前藏山南帕木竹即今桑日县境内地方建立丹萨替寺,收徒传授噶当与噶举派融合的教法,创立了帕竹噶举支派,后来此派领袖就由朗氏家族承袭。

止贡巴·仁钦贝

止贡巴·仁钦贝(1143—1217年),四川邓柯(今四川甘孜)人,属居热家族。他是宋代藏传佛教噶举派高僧,止贡噶举创始人。

他六岁开始学习藏文,九岁时已成为他人的教师,就能说法讲经。青年时期邓柯地方发生天灾,他就到康区以给人念佛的收入维持生活。

后来听到帕木竹巴大师的盛名,他便拜帕木竹巴为师。帕木竹巴去世后,止贡巴的名望逐渐升高,不断有各地的人请他去主持法会。

止贡巴二十五岁时,由贡塘喇嘛香松妥巴做亲教师,止隆巴做轨范师,叶巴杜僧做屏教师,给他授比丘戒。在郡卡隆寺叶巴杜僧那里聆习《律经根本》,成为戒律学的精通者。三十七岁时,他来到墨竹工卡的止贡地方,把该地一座原有小寺扩建成为一座大寺,即著名的止贡替寺,止贡巴的名字由此寺名得来,所传的教派也就被称为止贡噶举。止贡巴的教授比较深奥,他的通达真实的弟子很多,几乎遍及于邬坚(今阿富汗)和那烂陀(印度地名)、五台山等。

止贡巴严格遵守大宝戒律,秋毫不犯,荤酒丝毫不沾;一切弟子皆圆满具足戒律,在山林寂静处修行的弟子也都能做到不散乱放逸。德松钦巴大师曾来到止贡,对止贡巴的成就倍加赞赏,曾对他说:“你犹如大阿阇黎龙树。”止贡巴在六十岁时,来自生嘎岭(据传为今斯里兰卡)的一位阿罗汉,认为止贡巴是圣龙树的转世。

止贡巴·仁钦贝在1217年(明嘉定十年)圆寂。

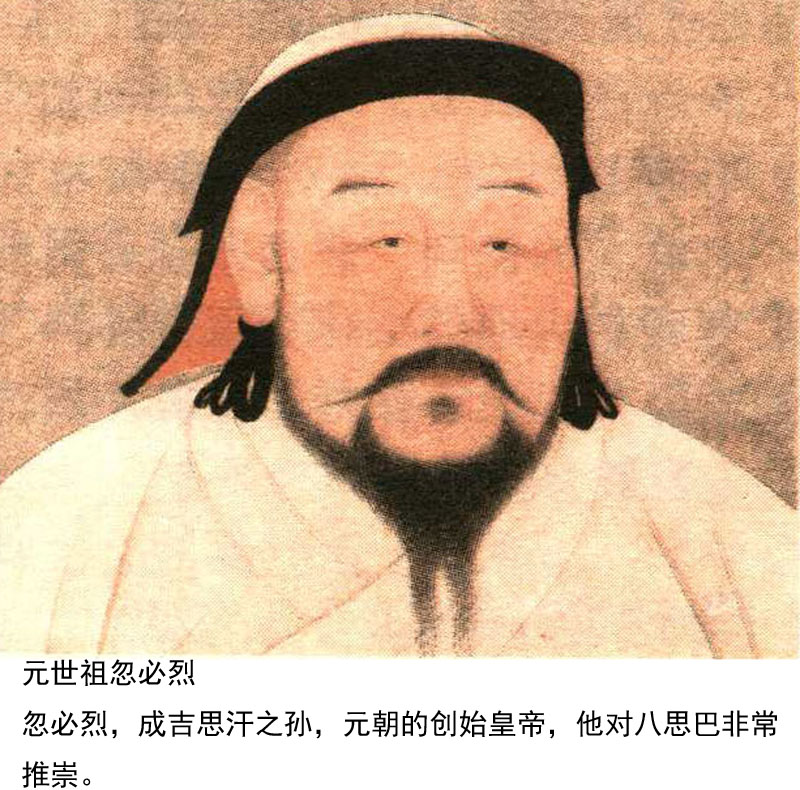

八思巴

八思巴(1235—1280年),吐蕃萨斯迦人。他生于昆氏贵族之家,是元朝第一代帝师,本名罗追监藏。八思巴意为“圣者”。

八思巴生于1235年。据说他三岁时,便能讲喜金刚修法,措辞流畅,听众叹为稀有,称他为“八思巴”。四岁时,他随萨迦班智达赴阿里的吉庄帕巴瓦底寺,九岁讲《喜金刚本续》,十岁时,他在拉萨大昭寺释迦佛像前受沙弥戒。

后来忽必烈慕萨迦班智达的名声,通过西凉廓丹汗前来邀请,八思巴及其弟金刚手随侍前往。八思巴十七岁时,在蒙古地区从萨迦班智达广闻显密之学,深得班智达嘉许,授予释迦金像和经钵,举行教主传法典礼,并将所有徒众托他摄受。

班智达付法事毕后逝世。后来经廓丹汗的介绍,八思巴十九岁往晤忽必烈于潜邸,为忽必烈夫妇等二十五人传喜金刚四种灌顶。忽必烈感其法恩,将西藏十三万户作为求密法的供养。此后的七十多年间,萨迦派执掌了西藏的政教全权。

忽必烈对八思巴崇奉备至,打算下令让西藏各派教徒一律改从萨迦。八思巴加以谏阻,认为应该谕示各派依照自宗传承清净修学。中统元年(1260年),尊八思巴为国师,授以玉印。

至元年间(1264年),八思巴奉诏制出蒙古字,即“八思巴文”。制成之后,元朝廷曾大力推行。带有这种文字的钱币、碑刻、印刷品等文物,不少流传到今日。

至元十七年(1280年),八思巴圆寂,享年四十六岁。元帝在京城为其建佛塔,并赐谥为“皇天之下一人之上开教宣文辅治大圣至德普觉真智佑国如意大宝法王西天佛子大元帝师”的称号。

八思巴是西藏萨迦政权的创始人,第一任萨迦法王。他对西藏与祖国的统一、蒙文的创制、萨迦派在西藏的兴盛、西藏与内地的文化交流等作出了巨大贡献。八思巴著作甚丰,其中以《彰所知论》最为著名。

隆钦饶绛巴

隆钦饶绛巴(1308—1363年),又名智美沃色,藏传佛教宁玛派著名学者。“隆钦”为地名,“饶绛巴”是对博通经教之人的尊称,后演变成藏传佛教显宗的学位名称。

他从九岁起转入学习《般若两万颂》和《般若八千颂》;十二岁进入桑耶寺从堪布桑珠仁青和轨范师贡噶欧色出家,取名“次程洛追”(戒慧);十四岁开始对众讲解戒律;十九岁来到拉萨西南部堆龙德庆县境内的桑浦内邬托寺,从十五世活佛赞衮等大师,学习“慈氏五论”和法称“七因明论”等显宗理论和声韵学、修辞学、韵律学、戏剧学等,成绩显著,得到了“隆钦饶绛巴”(隆钦博士)的称号,成为当时显密兼通的高僧。

隆钦饶绛巴赴乌思藏各地以及不丹、印度等地,在不丹建立了塔巴林寺。不丹境内的宁玛派从该寺发展起来,后经不丹传到了尼泊尔。他还发掘了不少伏藏,如大圆满一类的经书,丰富了宁玛派等佛教经库。

隆钦饶降巴一生博学多闻,显密兼通,行化无数,著作甚丰。对佛学理论有深刻的理解,曾修订宁玛派密法,著有许多该派的密法书籍,后来成为宁玛派僧人的重要著作,对该派影响颇大。他最著名的著作是《七宝藏论》,为宁玛派僧人必读的经书。其次,还有以《精义四支》、《三安息》、《三自解脱》等为主的《大圆满心性息劳法》、《密咒总义·梵音雷声》、《三类息劳法总义·嘉言海》等佛教书籍二百余种。

宗喀巴

宗喀巴(1357—1419年),藏传佛教格鲁派创立者、佛教理论家。沙弥戒名是“罗桑扎巴”,他是青海湟中人,藏语称湟中(今塔尔寺所在地一带)为“宗喀”,故他被尊称为“宗喀巴”。

宗喀巴出身于佛教家庭,三岁时,噶玛噶举黑帽系四世活佛若白多吉为授近事戒,赐号“贡噶宁布”(庆喜藏)。宗喀巴后来跟随敦珠仁钦学习经论,并受密教灌顶,称号为“不空金刚”。他七岁时正式出家接受沙弥戒,十六岁前往西藏深造,开始独立进行宗教活动。二十五岁时,他已经深入研究了“弥勒五论”、《俱舍论》、《量释论》、《入中论》及律藏、五明等,并在寺院立宗答辩,产生了一定影响。三十一岁时,为了振兴戒律,宗喀巴开始戴持律者所戴的黄色僧帽。之后,他的弟子们也随之戴黄帽,因此被称为“黄帽派”。

宗喀巴三十六岁时开始讲经收徒,先后在各地讲因明、《中论》、《俱舍论》等。他系统地研习密法,研究萨迦派的“道果法”、噶举派的“大手印法”等,通达显密各派教义。

宗喀巴以中观为正宗,月称为依止,以噶当派教义为立说之本,综合大小乘各派显密教法,结合自己的见解,以实践和修证为主,同时从倡导戒律入手,进行宗教改革;主张显密教僧人均须恪守戒律、严禁娶妻生子,规定学经次第,严密寺院组织,终于形成一代宗风,正式创立格鲁派。

明永乐七年(1409年),宗喀巴在阐化王扎巴坚赞等人资助下,在拉萨大昭寺发起大祈愿法会,宗喀巴被公认为西藏佛教界的领袖,格鲁派成为西藏第一大教派。后来,他的弟子在各地广为建寺弘法,以宗喀巴逝世的十月二十五日为宗教节日。

宗喀巴著作非常多,其中较为著名的有《菩提道次第论》、《密宗道次第论》、《菩萨戒品释》、《密宗根本罪释》、《事师五十颂释》、《中论广释》、《辩了不了义信纸》等。

博东·乔列南杰

博东·乔列南杰(1375—1451年),又称名吉美扎巴·却吉坚赞,著名佛学家、著作家。

他五岁入江木桑丹林寺,七岁时以舅父班钦扎巴坚赞为师受戒出家,在博东艾寺学佛。少年时学习勤奋,十六岁学完因明、般若、俱舍等大论,以博闻强记出名。二十三岁时,他到前藏巡回辩经,受到阐化王扎巴坚赞的敬重,返回后藏后出任博东艾寺住持,讲授各种佛法经论,弟子门徒众多。他创建拜摩却顶等几座寺院,长期聚众讲学,形成了藏传佛教中的博东学派。

博东·乔列南杰精通梵文,喜好文学诗词,曾将不少印度文学作品翻译和改译为藏文,对藏族文学的发展有很大影响。

博东·乔列南杰以长于辩论著称,曾与雅楚班钦桑结贝、克主杰、格勒贝桑等名重一时的学者举行辩论,成为当时西藏佛学界的盛事,推动了经院辩论风气的发展。

博东·乔列南杰的著作很多,据说有文集达一百函,是西藏著作最多的学者。著名的有《释迦牟尼十二功业》、《藏文声律论》、《云使注释》、《阿毗达磨集论注释》、《释量论注释》、《智者入门》、《显宗经部入门》、《密宗入门》、《摄真实论》等。

唐蕃会盟碑

821年,唐朝和吐蕃双方在唐朝都城长安举行了隆重的会盟仪式。次年又在吐蕃拉萨重新会盟,这次会盟发生在唐长庆元年和二年,史称“长庆会盟”。会盟双方重申了历史上“和同为一家”的甥舅亲谊,决心今后“社稷如一”,永远和好,互相援助,表达了藏汉两族人民要求友好相处的共同愿望。

823年,将盟文刻石立碑,用汉藏两种文字对照,竖于拉萨大昭寺门前,这就是历史上有名的“甥舅和盟碑”,又称“唐蕃会盟碑”或“长庆会盟碑”。

自从这次盟誓以后,唐朝与吐蕃之间的纠纷基本结束。

文成公主庙

文成公主庙别名“沙加公主庙”,位于结古镇溯巴塘河南行约20千米的贝纳沟。这是一条大峡谷,两边的山脉不见边际,藏式建筑的文成公主庙紧贴百丈悬崖,风景幽静,金光闪闪的屋顶光芒四射。庙四周所有的悬崖和面积较大的石头上都刻着数不清的藏经。文成公主庙共三层,面积包括院落600多平方米,通高9.6米。

庙中央的文成公主坐像,端坐在狮子莲花座上,身高8米。坐像两旁有8尊石刻佛立像,分立在上下两层,每尊佛像高有3米,精雕细刻,形象生动。文成公主庙是一座既有唐代艺术风格,又有藏式平顶建筑特点的古式建筑。

克珠·琼波南交

克珠·琼波南交(978年—1127年),香巴噶举派的创始人。“琼波”为家族姓氏,“南交”意译瑜伽师,故又称“琼波瑜伽师”,生于西藏尼木惹茫地方,属琼波家族。

琼波南交前半生走遍了尼泊尔、印度的各大佛教圣地,遍访名师。学得广大精深的许多密法,成为密教通达者。晚年,才在朗唐寺遇见了著名佛学家朗日唐巴,拜比他年轻许多的朗日唐巴为师,受了比丘戒。此后,琼波南交建寺招徒,做广大弘法利生事业,在彭域觉坡山建造了羌噶寺,数年中在香地(今南木林县)共倡建香相等寺庙108座,接纳徒众数万。人们初将这些修法人称为“琼波噶举”,后来该派因以香地为中心建立寺庙,故又称为“香巴噶举”,兴盛约四百年。

宋靖康二年(1127年),克珠·琼波南交圆寂,年寿一百五十岁。

玛尔巴

玛尔巴(1012—1097年),噶举派达波噶举支派奠基人,西藏洛札人。

玛尔巴在十五岁时到牛古垅寺师从卓弥·释迦意希学习梵语,多次赴印度、尼泊尔,从那洛巴、弥勒巴诸师学“密集”、“大印”等密法和经典。返回西藏后在卓窝垅定居,授徒译经,一生未出家。

1077年,米拉日巴师从玛尔巴门下。

玛尔巴经过六年八个月的观察,认为米拉日巴“根器”可成就,向他口传全部密法。后来,米拉日巴又传给达波拉结。至达波拉结时,形成达波噶举支派。

噶举派授徒传法时,注重师徒口耳相传,以后成为此派的传统。

玛尔巴遵循印度密教习惯,身穿白色僧裙修法,白色僧裙遂成为噶举派世代相传的袈裟式样。

藏巴甲热·叶希多吉

藏巴甲热·叶希多吉(1162—1211年),亦娘堆人,后藏库勒地方的“甲”氏家族。他早年参拜各派上师,学习苯教教义及噶举派的拙火定法、宁玛派的大圆满法等,也曾悉心学习《俱舍论》、《量论》、《文殊师利真实名经》等显宗经典。二十二岁时,他到浦寺从林热学法。

相传他颇具慧根,得密法传授后,静修七日,能以单衣御寒,故有“藏巴甲热”的称呼。藏巴甲热通显密二宗,在江孜境内的热垅地方受比丘戒,收徒讲学,后在该地建立了热垅寺。

南宋光宗绍熙四年(1193年),在拉萨西南兴建了周巴寺,发展出周巴噶举派。该派初以周巴寺为主,后以热垅寺为主寺,派生出上、中、下三系,从热垅寺传承下来的一系称为“中周巴系”。

八思巴文

八思巴文是元朝忽必烈时期由“国师”八思巴所创制的蒙古新字,世称为“八思巴蒙古新字”。

八思巴文属拼音文字,共有41个字母,只有1000多个字。至元六年(1269年)八思巴文作为国字颁行全国后,其推广却受到很大阻力。主要是这种文字字形难以辨识,加之有的地方使用时还仿效汉字篆书的写法,加剧了识别的难度,八思巴文主要应用于官方文件。

随着元朝的消亡,八思巴文也逐渐被废弃,成为一种“死文字”。八思巴文作为元朝的国书,作为一种通用于多种语言的统一的书面形式,给后人留下了许多历史资料。其中包括元朝官方文件的原件和碑刻,以及铜印、牌符、钱钞、图书、题记等。

宗喀巴七大弟子

1.贾曹杰·达玛仁钦(1361—1432年),作为宗喀巴的弟子,他十二年中受学一切显密教授。宗喀巴圆寂后,他继承法位,成为甘丹寺的第一代坐床者。

2.克主杰·格鲁贝桑(1385—438年),宗喀巴殁后,他到后藏弘扬显密教法,他是开创班禅世系的第一代班禅。

3.降央却杰·扎西贝丹(1379—1448年),“降央却杰”意为“妙言法王”,他在宗喀巴弟子中称为闻持第一,受持显密经论一百零八部。永乐十三年(1415年),他建立哲蚌寺。

4.降钦却杰·释迦也失(1354—1435年),他曾经代表宗喀巴到京谒见明成祖,受封“大慈法王”(降钦却杰),回藏后创建色拉寺。

5.根敦朱巴(1391—1474年),在后藏弘法后并创建札什伦布寺,住持三十八年,他是开创达赖世系的第一世达赖。

6.堆·喜饶桑布,学成后回阿里芒域建立达摩寺,弘布宗喀巴的教法。

7.麦·喜饶桑布,起初在色拉寺求学,后回西康在昌都建立寺院,从此黄教盛行于西康。

![]()