您现在的位置:首页 > 研究论著 > 文化遗产地管理对策研究

第六章 第三节 深入挖掘文化遗产内涵,全面提升展示水平

张颖岚著

提升秦始皇帝陵文化遗产地的展示水平,是文化遗产保护与利用可持续发展的具体要求。应充分认识到文化遗产展示方式对于文化遗产地的重要作用,重视观众的体验需求和多层次要求,采用多种形式深入挖掘和活化文化遗产内涵,最大限度地发挥文化遗产的社会教育功能,在满足人民群众日益增长的精神文化需求的同时,通过文化遗产旅游带动区域社会经济发展。

一、加大文化内涵挖掘,促进研究成果转化

赵荣、郑国认为,文化是旅游业的灵魂,在旅游的整个过程中,无时不渗透着文化因素,物质在旅游中作为保障因素和必要的条件,不是旅游追求的真正目的,而只是达到旅游目的的手段和途径①。雷明德通过对旅游资源的文化内涵所做的专门研究,认为旅游资源的文化内涵至少应包括科学、史学、文学、艺术和社会等五个方面的内容。旅游产品深度开发的结果之一,就是游客通过游览或参观,能够体验到以上五个方面的文化价值,并受到其熏陶,换言之,就是要把旅游资源深厚的文化内涵转化为旅游产品的文化附加价值②。

因此,提高秦始皇帝陵文化遗产展示水平的首要问题,就是要通过加大文化遗产的内涵挖掘,促进研究成果的转化和普及,以提高旅游产品本身的文化附加值。通过对文化遗产本体所蕴涵的历史、科学、艺术等相关信息的深层次、全方位研究,进一步深化对文化遗产内在价值的认知。同时,及时将这些领域的最新研究成果通过出版物、网络、陈列展览等方式进行传播,并进一步开放遗产单位的文物资料、科研成果、运用多种活态方式将研究成果及时转化,创造条件,开放资源支持以兵马俑、秦陵、秦文化为主题的文化创意产业。

二、探索保护与展示相结合的遗址展示方式

秦始皇帝陵文化遗产地的展示方式多以静态遗址性场馆陈列为主,兼有少量原址展示。20世纪70年代建成并正式开放的秦始皇兵马俑博物馆就是典型的遗址型博物馆展示方式,在发掘出土的秦兵马俑坑遗址上建设保护性大厅,并兼具展示场馆的功能。这种遗址展示方式是沿袭20世纪50年代遗址型博物馆(如半坡博物馆)的整体设计思想。限于当时的技术手段和设计理念,此种展示方式尽管在一定程度上满足了文化遗产保护与陈列展示两方面的需求,但过分强调遗址本体的展示而忽视了观众的深层次需求,且遗址长期暴露于外,使文化遗产的保护面临一些外部影响。秦始皇帝陵封土遗址展示,则是以原址展示为主,但其可观赏不强。1998年以后,原秦始皇陵旅游开发有限公司为了增强对游客的吸引力,在封土北侧增设了登陵路供游客登顶观景,这种方式破坏了封土的真实性和完整性,且在一味满足观众猎奇心的同时,对历史文化遗产的严肃性带来了很大的影响,是不可取的。

今年来在国内外文化遗产展示中比较常见的遗址公园展示方式,是在考古遗迹的原址上建立的,既满足文化遗产保护要求,又符合现代人们审美,休闲的有主题、有特定历史文化内涵的文化遗产展示类型。与传统的“考古遗址博物馆”相区别的是,遗址公园将遗迹完整地保存在公园范围内,同时它与协调的自然环境一体成为展示内容,人们在轻松、愉悦的心境中去重温历史、感受生活、增进知识、荡涤心灵③。日本是发展考古遗址公园较早的国家,探索实践了多种遗址公园展示方式,为我们探索秦始皇帝陵文化遗产保护与展示相结合的新思路提供了有益的借鉴。

日本吉野里历史公园为弥生时代环壕聚落群古迹保护项目,总面积50.4平方公里。公园主体遗迹是由两重城壕围合而成的北城主祭殿,为当时的祭祀者而建。遗迹公园建造时复原了部分古迹建筑。公园不仅可供游人参观,而且还没置了一些游客可参与的活动,亲自体验弥生时代的生活。公园内设计了“体验工房”,用古代的烧造方法制作各种生活用品、土陶器皿等。这种营造古时生活空间的游览方式十分新颖,也是该案例最突出的特点。

日本御所野遗迹公园是绳文时代中期后半期(4000~4500年前)的大规模村落遗迹保护项目。在65000平方米的台地上发掘了600栋以上的竖穴居遗迹,是日本绳文时代社会构造的重要古迹考察来源。该遗址公园将遗迹文物尽量复原为原有的形态,让人们明确地感受到历史遗址原有的空间形态。

日本池子遗迹群属于日本弥生时代,位于日本神奈川县境内,总面积约288万平方米。该地出土日本弥生时代大量有考古价值的文物,为研究弥生时代文化提供了大量文物资料。该实例最为引人注目的是将其历史遗迹保持原有的形态进行展示,并没有进行太多人工展示设施的建设,让遗址静静地告诉人们它本来的面貌。这种不加修饰的展示方法提供了人们想象历史景观的更大空间,并且为研究历史提供了真实的材料依据。④

此外,河南安阳殷墟的整体规划和景观展示设计也值得借鉴(图37)。为了更好地保护殷墟遗址,当地政府在完成殷墟及周边环境整治的基础上,以宫殿宗庙区、王陵区等遗址为基础建立了“殷墟博物苑”,针对不同遗址类型和保护展示要求,分别采取了基址复原展示、原状复原展示、标识展示等多种形式,在有效保护文化遗产的同时,具有较强的观赏性,取得了很好的展示效果。

正在建设中的秦始皇帝陵遗址公园和秦始皇帝陵博物院,可以充分借鉴国内外文化遗产展示设计经验,按照遗址的不同性质和留存状况,采用以下不同的保护与展示方式。

1.露天原状展示

这种展示方式主要适用于仍有部分暴露于地面以上,且遗迹分布面积和体量较大的遗址区域,如秦始皇帝陵封土、内城南门遗址等。针对此类遗址,首先要拆除后期人为加建的一些地面建筑物,恢复遗址原貌。部分需要采用植被保护的遗址选择种植浅根系植物进行绿化保护。

具体来说,秦始皇帝陵封土遗址的展示,需要先拆除北侧的登陵路和顶部的观景台,再按照历史文献记载的封土原貌,并结合文化遗产保护的要求有选择性地去除封土上后期种植的杂树,对出现崩塌险情的封土区域实施土遗址保护加固,再根据需要选择浅根系植物进行整体绿化保护,恢复封土的原貌。

对于秦始皇帝陵内城南门遗址,可对遗址区域进行适当的考古工作,清除遗址表面和周边的后期扰土层,恢复内城南门基址原状,再对遗址进行加固后进行原状展示。

2.场馆展示

对文化遗产保护、安全等方面要求较高的遗址(如陪葬坑、陪葬墓等),在不影响陵区整体景观风貌的前提下,可考虑在原址建立合适体量的场馆进行展示。如目前已发现的K9801(石铠甲坑)、K9901(百戏俑坑)、K0006(文吏俑坑)、K0007(青铜水禽坑)等。

2006年在汉阳陵博物馆建成的汉阳陵帝陵外藏坑保护展示厅,充分利用了汉阳陵陪葬坑开口于地下7米左右的特点,建设了全地下的封闭式展厅,帝陵外藏坑保护展示厅在大跨度空间内展示了围绕西汉景帝陵封土81座外藏坑中的10座,建筑内部大面积采用了特种玻璃全封闭的保护与展示手段,观众通过四周的玻璃环廊可以近距离感受考古遗址发掘前的氛围,而遗址内的文物则处于恒温,恒湿的良好保存环境中。这种展示方式既满足了文物保护的技术要求,又可以使观众有身临其境的感觉,是保护与展示两者良好接合的创新力式。而且,总面积达7800多平方米的建筑全部建于地下,在地表覆土绿化,很好地协调了现代展馆与文化遗产生态环境的关系。因而,汉阳陵外藏坑保护展示厅自开放以来就得到了专家学者的认可和社会各界的赞誉,2007年获得国家文物局“陈列展览精品奖”。

秦始皇帝陵部分遗址在一定程度上可以借鉴汉阳陵帝陵外藏坑保护展示厅的展示方式,尤其是汉阳陵所采用的观众与遗址分区控制的方式是值得学习的。但是我们还需要充分认识到,两者在遗址保存状况等方面还存在着相异之处。第一,汉阳陵陪葬坑分布较为密集,便于集中展示,而秦始皇帝陵陪葬坑的分布较为零散;第二,汉阳陵陪葬坑的开口一般都在现地表以下7米左右,有足够的高度建立地下展厅,而秦始皇帝陵陪葬坑往往开口于地下2~3米,其深度不足;第三,汉阳陵陪葬坑的规模较小,而秦始皇帝陵陪葬坑中最大的面积达到了13000多平方米,如建立地下封闭式展示厅,对建筑的设计和施工要求较高。

秦始皇帝陵遗址的场馆展示方式,需要关注以下几个方面的要求:第一,建筑高度要严格控制,如有可能则尽量采用地下式展馆,在建筑周围的地表覆土并植草恢复陵区自然风貌;第二,运用合理的建筑技术实现观众参观区与遗址展示区的空间隔离,同时要使观众能够近距离感受遗址;第三,遗址展示区应当采用恒温、恒湿控制系统,采用过滤有害光的冷光源照明,并安装隔离区的通风换气设备,以构建有利于遗址保护的良好环境。

3.基址复原展示

秦始皇帝陵园的大部分建筑经过后期的自然和人为破坏,一般仅存地下基址,地上部分早已荡然无存,如秦始皇帝陵园三出阙、内外城的部分门址等。对于此类遗址的展示方式,可以采用基址复原展示,即选择基址的关键区域,进行有计划的主动发掘,以研究建筑基址的具体结构,之后将原址覆土掩埋并抬高1~2米后,按照建筑基址的出土原状进行复原。

同属世界文化遗产的河南安阳殷墟,在设计晚商时期宫殿建筑基址的展示时就大量采用了这种方式。殷墟博物苑内甲组建筑遗址、祭祀坑等的复原展示,就是在考古发掘研究资料的基础上,将原址覆土掩埋并抬高后,再按照遗址发掘出土时的原状进行模拟复原,既保护了建筑基址,其展示效果也非常直观,参观观众的反映非常好。不过,在殷墟博物苑遗址复原展示的标牌说明文字上,未直接标明“复原”等字样,容易引起观众的误解。这一点,在秦始皇帝陵展示设计中要注意避免。

4.原状复原展示

对于秦始皇帝陵部分陵园的城垣,考古工作者在近年来的考古发掘中已做了大量的工作,对城垣遗址的地下结构有了较全面的了解。结合中国古代建筑技术发展和同时期的其他考古研究资料,可以对秦始皇帝陵园城垣结构进行全面了解。针对此类遗址,可以选取建筑遗址小面积区域采用原状展示,将原址覆土掩埋加固,在上部按照相关研究资料,采用古代建筑技术和相似的建筑材料进行全面复原。

原状复原展示方式在国内外其他遗址已经有了一定的应用,且取得了较好的效果,如根据考古发掘资料,殷墟妇好墓上部曾建有墓上建筑,因此,殷墟博物苑内的殷墟妇好墓遗址上部即采用原状复原展示方式,结合建筑史的相关研究资料,对墓上建筑按照原状复原的方式进行了展示(图38)。

5.标识展示

对秦始皇帝陵园范围内的地下遗址,可以通过地面铺石的方式对其分布范围进行标示,或利用植被分层体现遗址轮廓、面貌等,如秦始皇帝陵内外城城垣遗址的展示,即可按照城垣遗址的分布范围,通过种植浅根系植物、铺设卵石、片石等方式予以标示。

对已发掘清楚、建筑规模不大,且近期不计划复原重建的遗址,可以采用在原址上抬高,在柱础、墙体等部位栽植不同类别的浅根系树种方式展示,如秦始皇帝陵的寝殿、便殿、园寺吏舍等建筑遗址即可采用这种方式。

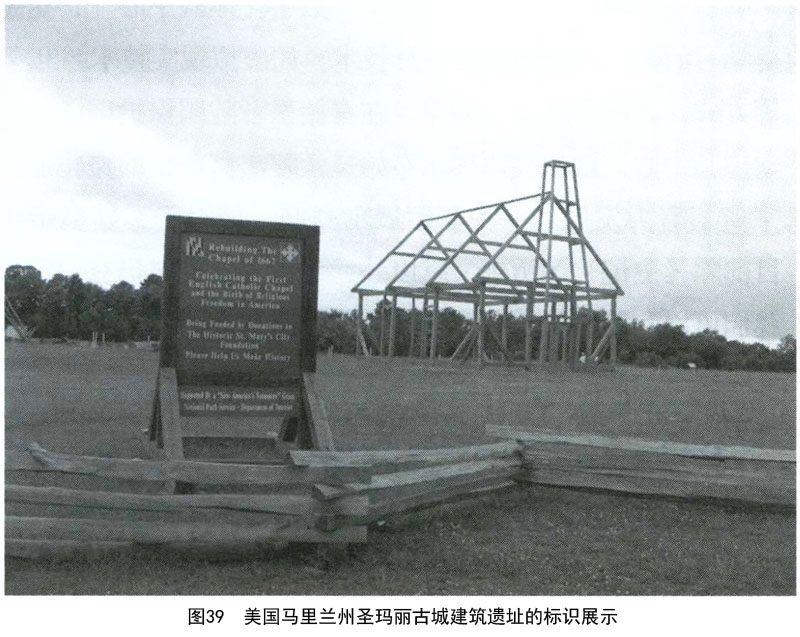

对部分建筑遗址,结合文献记载的相关建筑结构形式,可以采用轻型易拆卸材料对建筑上部的外轮廓进行标识性复原。这种展示方式在国外的一些考古遗址中应用较为普遍,如美国马里兰州历史文化古城——圣玛丽城,是建于殖民地早期的一座城市。该古城的早期建筑都已经损毁,仅残留有建筑基址。在考古学家的发掘和研究后,文物管理机构在原址上采用木材等材料对建筑外轮廓进行标识展示,效果比较理想。这种方式的优点在于,不会对建筑基址造成破坏,可随时根据需要拆卸,且留给观众充分的想象空间(图39)。

6.异地搬迁保护展示

对于具有一定科研、观赏、旅游价值,但因分布过于零散不宜保护和参观,或原出土地点的考古发掘工作尚未完成的遗物、遗迹,可以采取异地搬迁保护展示的方式,如1980年出土于秦始皇帝陵封土西侧陪葬坑的两乘彩绘铜车马,经过修复后在秦俑博物馆展出。但是目前对铜车马陪葬坑的地下埋藏情况还不十分清楚,同时此陪葬坑距秦始皇帝陵地宫较近,在原址建立地下展馆进行展示的方式显然暂不可行。因此可以考虑在陵园西南侧的后期冲积沟——岳沟内利用现有地形建设地下封闭式的铜车马博物馆,建成后的博物馆顶部覆土至现地表后施以绿化,恢复陵区的原始生态风貌。

7.虚拟展示

敦煌博物院为了在满足观众参观需求的同时,减少观众对洞窟所带来的影响,在鸣沙山外围建立了“数字化体验中心”,这是一种值得学习的做法。利用现代信息技术,如虚拟现实技术,3D复原技术等方式,并结合实物模型等,在秦始皇帝陵园保护区以外建立数字化体验中心,虚拟复原展示秦始皇帝陵丰富多样的文化遗产,是未来应当着力发展的一种新型展示类型,如对于秦始皇帝陵地宫,目前除《史记》等历史文献以外,考古实证资料仍有一定的欠缺。我们可以利用文献记载资料和目前已经掌握的考古资料,采用虚拟复原技术,在数字化体验中心复原展示出模拟的地宫。

三、关注观众体验需求,活化文化遗产

文化类旅游产品,如果没有很好的内涵外化途径和方式,其价值是很难充分传递给游客的。因此,旅游产品的经营者应充分考虑产品的趣味性、参与性、互动性、场景氛围的同一性,以及外在感知性的设计⑤。文化旅游模式可大致分为两种类型,即文化观光型模式和文化体验型模式。所谓文化观光型模式,简称VC模式(visiting cultural model),这种模式是指旅游者从事观赏文化景观,观看民俗风情文化表演、参观手工艺品展览等活动,这是目前我国文化旅游资源开发的主要模式。此模式具有游客停留时间短、花费少,回头率低等弊端,处于旅游文化资源开发的初级阶段。文化体验型模式,简称EC模式(experienced cultural model),是指游客亲自从事各种文化活动,或深入农村家庭体验,或亲自参加某种手工艺品制作,或参与各种民俗风情文化活动。这种模式强调游客对当地文化的深刻理解和体验,可以使游客和当地居民之间产生一种深厚的感情。此模式具有停留时间长、支出较多、提高游客的重游率等特点⑥。

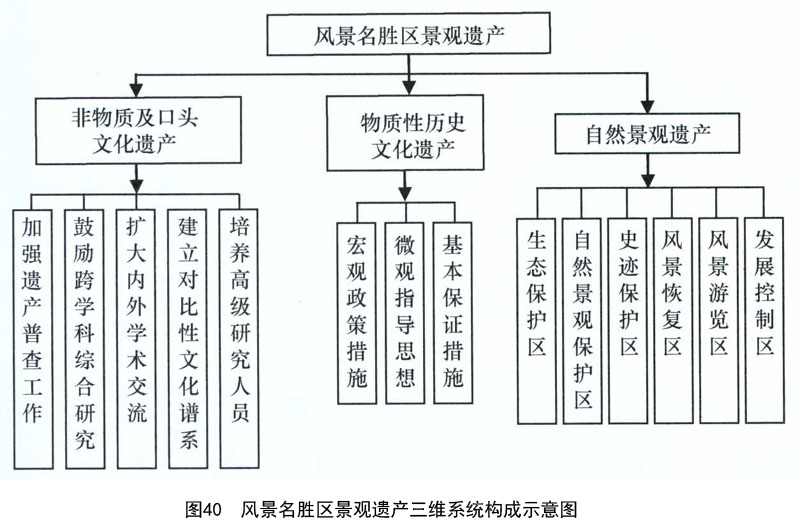

有学者依据景观遗产的概念内涵,将国家风景名胜区的景观遗产分为历史文化遗产和自然景观遗产两大类。历史文化遗产又分为物质性历史文化遗产(指各种文物遗迹)和非物质及口头文化遗产两小类。这样就构成了风景名胜区景观遗产的三维,三者在一定时空尺度下互相影响、互相包含,是不可偏废的统一整体,是风景名胜区的支撑要素与培育主体(图40)⑦。这一研究对于秦始皇帝陵文化遗产地的景观培育和展示规划提供了非常好的思路。

秦始皇帝陵文化遗产地的展示方式目前还停留于文化观光型模式,通过运用ASEB分析手段对秦俑博物馆的展示效果进行观众抽样调查,结果表明,一部分观众对博物馆的展示方式和手段是不满意的,普遍反映展览设计中过分偏重对展品的一般展示和解说,“研究味”太浓,博物馆的参观活动体验水平低,造成大部分国内外游客对兵马俑展品的体验只有短暂的震撼力,难有持久的品味。抽样调查数据显示,在去参观兵马俑的游客中,60%的观众在博物馆停留时间不超过1.5小时,30%的观众仅在博物馆停留1小时左右,而且博物馆的观众重游率较低,目前到博物馆参观的观众大多数为观光型的游览。秦始皇帝陵文化遗产展示的现状,已不足以满足体验经济背景下文化旅游的多层面需求,需要我们充分重视旅游者的体验需求,探讨文化遗产景观培育的方式和具体途径,活化“静态”的文化遗产。尽管近年来秦俑博物馆每年参观的观众人数还在不断攀升,但运用旅游地生命周期理论分析,如果不及时调整陈列方式和展示形式,在未来,秦俑博物馆有可能会步入停滞期。

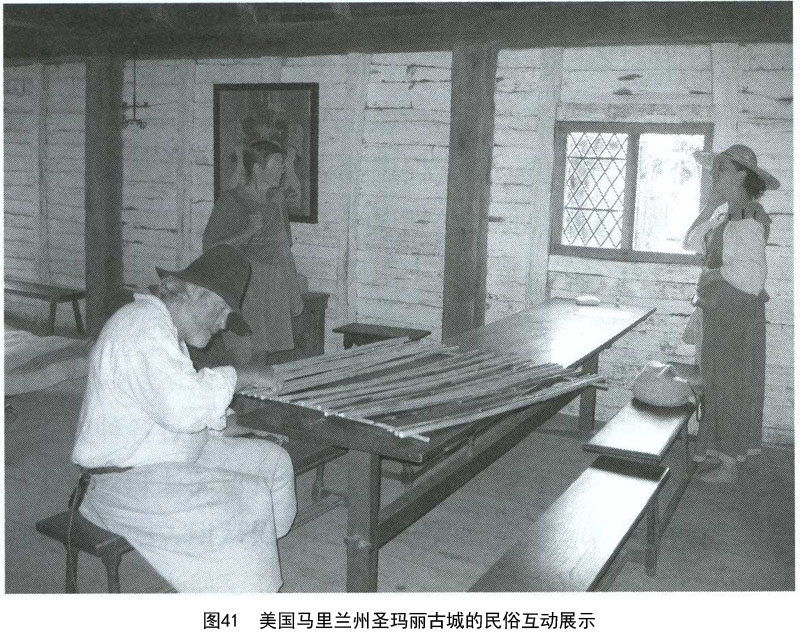

活态展示理念在国内的一些文化遗产地已经有所应用,并取得了一定的经验,如在颐和园的湖心亭举办京剧票友会;在苏州园林内设昆曲和评弹表演小舞台;在武当山举办太极和武术表演,并让游客参与其中学得一招两式,既提升了世界遗产地旅游产品的底蕴和内涵,又弘扬了博大精深的中华文化,还为游客的旅程增添了乐趣⑧。河南博物院成立的华夏古乐团,在中原文化的深厚内涵与实际相结合的探索研究过程中,找到了一些音乐与考古结合的最佳契合点,通过音乐文物的复原开发和华夏古乐团的创立,使展览与演奏相辅相成,既展又演,展演结合,视觉冲击与听觉感受得到了完美结合,获得了社会公众的认可⑨。美国马里兰州圣玛丽古城,在复原的殖民地早期建筑中,将当地的民俗表演与遗址展示有机地融为一体,也取得了良好的效果(图41)。

因此,应当将物质遗产、非物质遗产和自然景观遗产融合到一起进行开发,作为吸引游客的一种独特开发模式,以培育秦始皇帝陵文化遗产地景观三维模式。具体来说,可以将以骊山为代表的自然景观与秦始皇帝陵出土文物、遗址和秦地民风民俗有机地结合起来,从而培育出融生态、历史、民俗“三位一体”的活态展示方式。可以充分利用秦始皇帝陵及兵马俑丰富的历史文化内涵,并深入挖掘具有浓郁陕西地方特色文化的秦腔、剪纸等非物质文化遗产,发扬临潼当地石榴、火晶柿子等种植传统,依托骊山,渭水生态环境优势,构建出以秦始皇帝陵兵马俑为文化遗产展示核心,以陶俑手工艺制作为活态展示主体,以秦地民俗风情为活态展示方式,以关中民居为独特展示氛围,以生态休闲旅游为辅助的多维展示新模式,以进一步拓宽文化遗产的展示空间。

① 赵荣、郑国:《论区域旅游规划中的景观文脉整合》,《人文地理》2002年第4期。

② 雷明德:《旅游资源开发中的一个带战略性的问题——谈挖掘旅游资源的文化内涵》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》1994年第2期。

③ 黄艳萍、叶蓉:《江西大遗址公园规划构想》,《赣博论坛——博物馆现状与发展前瞻论文集(一)》,华龄出版社,2003年。

④ 高杰、章俊华、白祖华:《文化遗址的保护及历史景观的再现与展示——以河北省邯郸市赵王城遗址保护及展示研究为例》,《第八届中日韩风景园林学术研讨会论文集》,2005年。

⑤ 徐菊凤:《北京文化旅游产品发展的战略思考》,《中国社会科学院研究生院学报》2005年第5期。

⑥ 张腾飞:《我国西部地区文化资源开发问题研究》,大连海事大学硕士学位论文,2006年。

⑦ 张祖群、杨新军、赵荣:《国家风景名胜区景观遗产的三维培育研究——以青海湖为例》,《地理与地理信息科学》2004第4期。

⑧ 颜丽丽:《我国世界遗产旅游开发研究——以武当山为例》,上海师范大学硕士学位论文,2005年。

⑨ 王歌扬:《华夏古乐团编钟古乐的艺术实践与思考——河南博物院无形文化遗产的有形重塑》,《星海音乐学院学报》2006年第3期。

文化遗产地管理对策研究——以秦始皇帝陵为例/张颖岚著.—北京:科学出版社,2013.8