秦陵兵马俑的作者

袁仲一

自1974年以来,在秦始皇陵东侧先后发现了一,二、三号兵俑坑,总面积达两万余平方米,里面埋藏着和真人、真马大小相似的陶俑、陶马近八千件,战车百余乘,各种青铜兵器数万件。规模这样宏伟、形体高大、造型生动的兵马俑群,引起了中国和世界人们的震惊。被誉为二十世纪考古史上的伟大奇观,人类古代文明史上的又一颗灿烂的明珠。

秦俑这颗艺术明珠的塑造者是谁?是人们比较关心和不易索解的问题。笔者根据多年来的微观察,发现秦俑的具体制作者原来是处于秦王朝社会下层的一批陶工。这些陶工有的来源于宫廷的制陶作坊,有的来源于地方的制陶作坊。截至目前计获得陶工工师名六十八个,他们都是具有丰富实践经验的优秀制陶工人。这些埋没了两千多年的艺术大师,今天重见天日,这在中国考古史和文化艺术史上都具有巨大的意义。

一 塑造秦俑的陶工

在对秦始皇陵东侧一、二、三号兵马俑坑的陶俑、陶马进行清理和修复的过程中,发现在陶俑、陶马身上的一些不被人们注意的隐蔽处,有刻划或戳印的文字。字数很少,一般只有一、二字,最多的一件有十一字。除了编号的数字外,大都是陶工的工师名。目前共发现六十八人。这些人名大体上可以分为四类:一是在人名前冠一“宫”字,简称作宫字类;二是在人名前冠一“右”字或“大”字,省称作右字和大字类;三是人名前冠一地方名;四是仅具人名,人名多数仅有一、二字,少数为三字。第一、第二类是来源于中央官府制陶作坊的陶工;第三类是来源于地方制陶手工业作坊的陶工;第四类因文字过于简约,这些人的来源尚难作出确切的判断。现将各类的详细情况分别介绍和考释如下:

(一)宫字类陶工

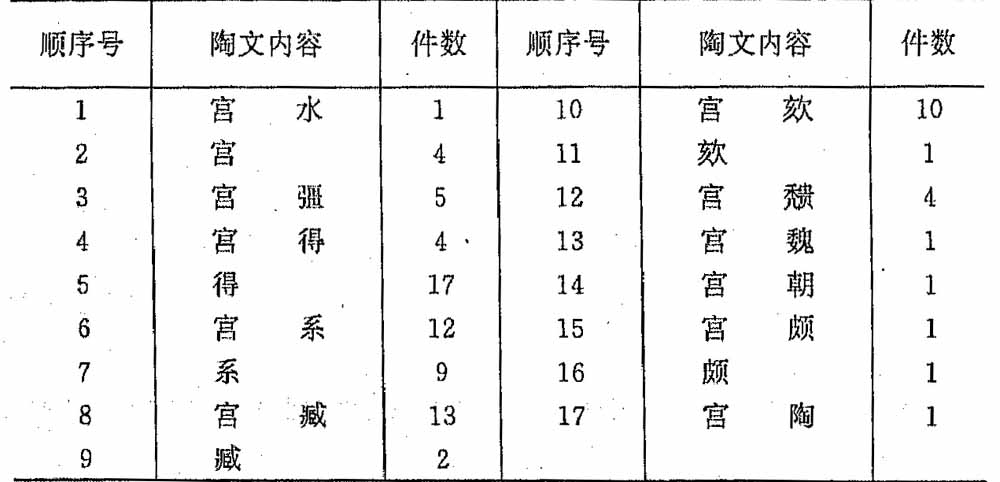

宫字类陶工名。大多数陶工名都位于陶俑衣下摆底部的隐蔽处,少数位于衣角和腿上,目前共发现八十七件,其中印文七十五件,刻文十二件,去掉重复的计十七种。具体内容详见下下表:

上表所列陶文的字体均为小篆,戳印的文字比较规整,刻划的文字较草率,可称为草篆。戳印文字为阳文,大多数四周有边栏,字与字之间没有界格。字排列绝大多数是由左向右横排,少数是由右向左横排。刻划的文字排列顺序不一,从左到右或从右到左横排,以及上下竖排者均有。印文中的“得”,“臧”、“颇”,有的为正文,有的为反文,其中“得”字多数为反文。有些字的偏旁位置不固定,如“係”、“朝”、“颇”的左右旁互易。这说明秦统一文字基本上固定了字的偏旁部首的位置,但在实用过程中由于习惯的关系,偏旁部首仍有任意移易的现象。

十七种宫字类陶文,其中宫得与得,宫系与系,宫臧与臧,宫欬与欬,宫颇与颇等并见,可见后者是前者的省文。另外,宫水与宫字并见,后者当省去了一个水字。这样以来,实际上只有十一种陶文,有工匠名者十种。关于这些陶文的含义是什么?

宫水印记,亦见于秦始皇陵出土的砖瓦上。它是秦代烧造砖瓦的官署机构名。秦始皇时代制造砖瓦的中央官署机构多称作某水,如寺水、大小、左水、右水等(1)。另外,秦代服务于宫廷的人员多称为宫某,如宫中主管巡查的人称为宫均人(2);管理秦王犬的人称为宫狡士、外狡士(3);夜间负责看守职务的受过刑的内人,称为宫更人(4)。宫水的取意与上近似,它是专门为宫廷烧造瓦的官署机构名。

明确了宫水的含义,对宫疆、宫得、宫係、宫臧、宫欬、宫颇、宫朝、宫穨、宫魏、宫炚(光)等印文的含义,也就比较好理解了。根据秦代陶文印记的一般规律,大都是在人名之前冠一官署名,如宫水壴、宫水顺、右司空系、右司空尚等。壴、顺、系、尚为人名,宫水、左司空、右司空为官署名,是少府的属官(5)。由此得知上述印记中的疆、得、系、臧、欬、颇、朝、穨、魏、炚等都是陶工名。人名前的“宫”字,当为“宫水”的省称。也就是说上述诸人都是宫水这一官署机构内的陶工。

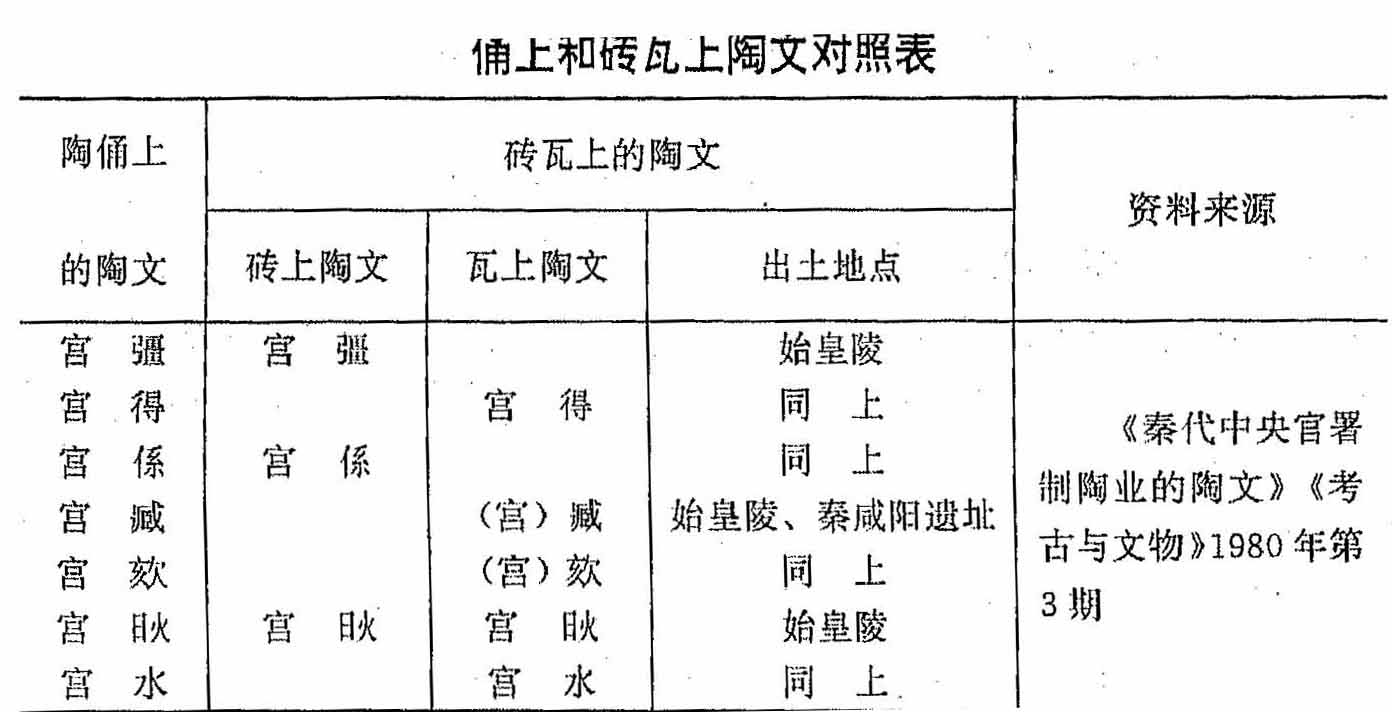

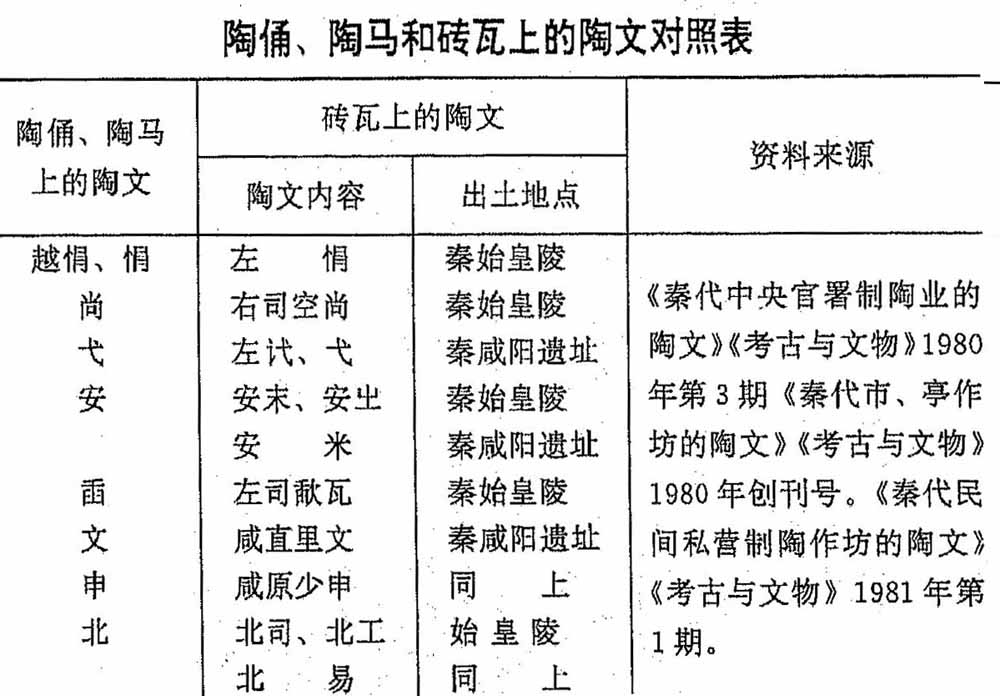

宫臧、宫得、宫係、宫欬、宫炚等陶工名,亦见于砖瓦上。为明晰起见列表如下:

上表所列的七种印文,都既见于秦俑坑出土的陶俑身上,又见于始皇陵出土的砖瓦上,个别的同见于秦都咸阳遗址出土的瓦上。这绝非偶然的巧合。秦俑坑是始皇陵园建筑的一部分。陶俑的制作时间和陵园建筑所用砖瓦的烧造时间,相隔不会太远。因而,陶俑身上的宫水与砖瓦上的宫水,应是同一官署机构名;陶俑和砖瓦上同名的陶工,亦当是同一人。说明塑造兵马俑的这批陶工,本来是烧造砖瓦的工匠。他们是一批富有经验的优秀陶工,被抽调出来从事兵马俑的制作。普列汉诺夫说:“什么地方有优秀的战士和优秀的手工业者,他们就一定是优秀的画家和雕刻家”(6)。这话至确,尤其是在雕塑艺术尚未成为独立的艺术部门的时候更是如此。例如原始社会和殷周时代的陶塑,往往是作为陶器的一个附属装饰件出现的。富有实践经验的陶工本身就是优秀的雕塑家。秦代的砖瓦,陶器造型的准确,质量之高,都超越前代。尤其是瓦当和空心砖上的动物纹样,象奔鹿、子母鹿、飞鸟、盘龙、立凤等,姿态优美气韵生动,构图自然活泼。表明秦代陶工技艺的卓越。

(二)大字和右字类陶工

大字类陶文在一号兵马俑坑出土的陶俑上发现两件。一件见于T1方出土的一陶俑的头部,印文为“大遫”二字;另一件见于T19方出土的一陶俑的面颊,印文为一“匠”字。另外,二号兵马俑坑T2方出土的陶俑上刻有“大*(左羊右基)”二字。

上述三种陶文,在秦始皇陵出土的砖瓦上亦有发现,另外还有大匠、大瓦、大颠等瓦文(7)。秦阿房宫遗址也曾发现带有“大匠”印记的板瓦(8)。西安市三桥镇高窑村附近的汉代遗址,曾出土大匠、大四、大廿九、大廿等瓦文(9)。汉刘邦的长陵出土有大四、大二十、大三十一、大四十二等瓦文(10)。

上述陶文中的“大”和“匠”都是大匠的省文。大匠似即将作大匠。《汉书·百官公卿表》记载;“将作少府,秦官,掌治宫室,有两丞、左右中侯。景帝中六年更名将作大匠”。从陶文可知将作大匠秦代似已存在。将作大匠负责土木工程,统辖烧造砖瓦的作坊是顺情合理的。秦俑出土陶俑上的大遫、大*(左羊右基)、匠等陶文,遫和*(左羊右基)是大匠制陶作坊的陶工名。这说明从大匠这一官署控制的制陶作坊内,亦抽调陶工参与了秦始皇陵兵马俑坑内陶俑的制作。

右字类陶文在一号兵马俑坑内发现两件,一件为“右”字,一件为“右亥(?)”二字,右字类陶文在秦都咸阳遗址和秦始皇陵出土的砖瓦上发现很多,如右司空尚、右司空婴、右司空率、右桥瓦、右司、右齐、右师等等(14)。右是右司空的省文,“亥”字为陶工名。由此可知右司空控制下的制陶作坊内的陶工,也参加了秦俑坑内的陶俑的制作。

(三)来源于地方的陶工

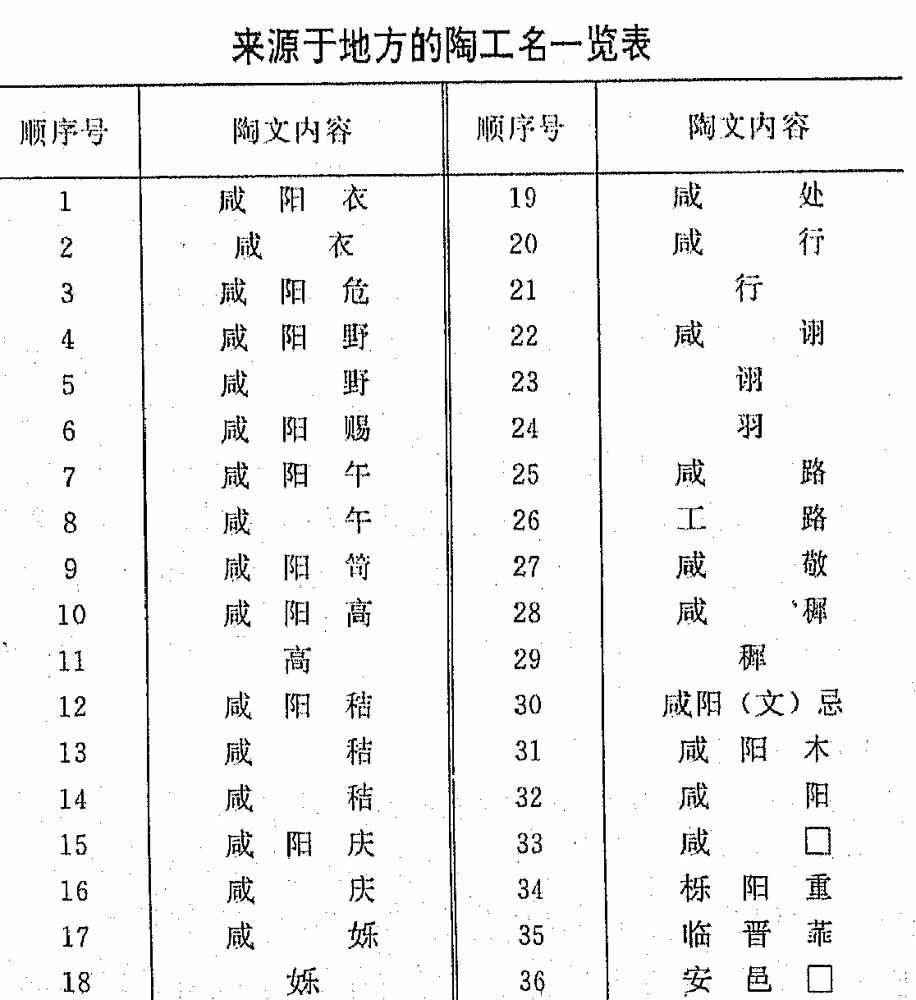

在秦始皇陵兵马俑坑出土的陶俑上,还发现一些在人名之前冠一地名的陶工名。地名有咸阳、栎阳、临晋、安邑等。其中以带有咸阳地名的陶文最多,其余三地各一件。带有地名的陶文均为刻文,多位于陶俑上身的隐蔽处,字迹比较草率。陶文的具体内容详见下表:

上表中所列的三十六种陶文,其中的咸阳衣与咸衣,咸阳野与咸野,咸阳午与咸午,咸阳庆与咸庆等同时出,可知后者均为前者的省文。另外,咸行与行,咸*(左女右乐)与*(左女右乐),咸穉与穉,咸诩与诩、羽等并见,可知后者亦是前者的省文。凡称咸某者,均省去了一个阳字,其全称都应该是咸阳某。除去重复的人名,属于来源于咸阳地区的陶工计有衣、危、野、赐、午、笴、高、秸、秸、庆、*(左女右乐)、处、行、诩、路、敬、穉、文忌、木等十九人。另外,来源来栎阳(故址在今陕西临潼武屯一带)、临晋(故城在今陕西大荔县东)、安邑(今山西夏县西北)的各一人,共二十二人。安邑□,邑字下的人名因被当年修饰陶俑时乱削,人名已不存,实际获知人名为二十一人。

表中的“咸路”与“工路”,分别见于两件陶俑上。二者字体和笔势相同似出于同一人的手笔,无疑应为同一个陶工名。咸路是咸阳路的省称。工路的路为人名,工代表路的身份,全称应是“咸阳工路”,表明路是来源于咸阳地区的工匠。由此可推知咸阳衣、咸阳午、咸阳高……等许多陶文,其全称都应该是“咸阳工某”,也就是说都是来源于咸阳地区的陶工。栎阳重、临晋□、安邑□等,和上述性质相同,其身份都是工,即来源于各地的工匠。这证明秦始皇陵兵马俑的塑造,是从各地征调了大批的陶工来参与这一工作。其中以来源于咸阳地区的人数最多。咸阳是当时全国政治、经济和文化的中心,制陶手工业比较发达,具有丰富经验的优秀陶工比较多,因而从咸阳地区多征调些能工巧匠参加兵马俑的塑造和焙烧是必然的。目前对兵马俑坑发掘的面积有限,仅出土陶俑、陶马千余件,还有六千多件兵马俑尚未发掘,今后将令有更多的陶工名发现。参加兵马俑制作的陶工,可能不会仅限于已发现的咸阳、栎阳、临晋、安邑四地,也可能有来源于其他地区的陶工名发现。

(四)其他类陶工

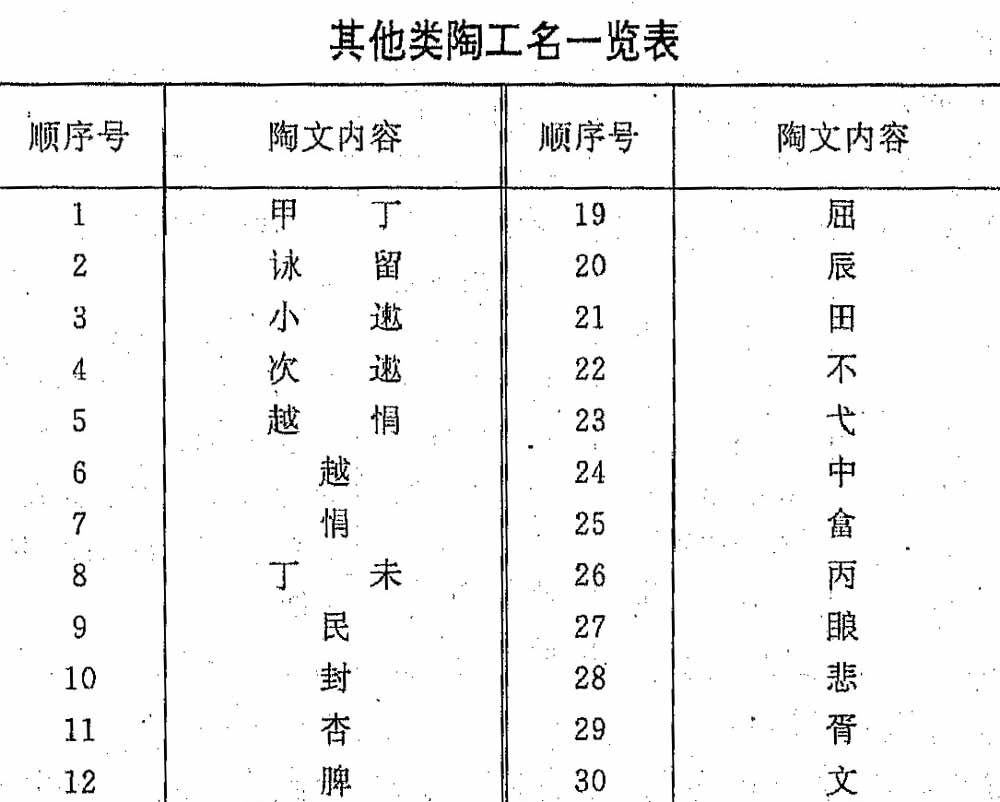

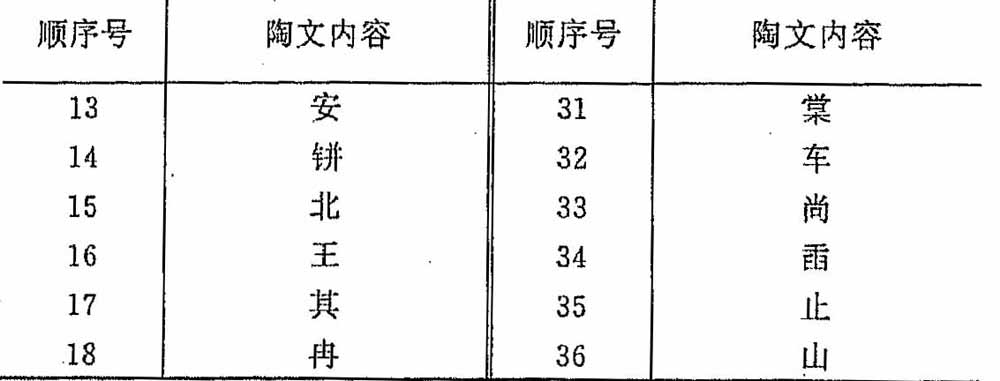

秦始皇陵一、二、三号兵马俑坑出土的陶文中,有的仅有人名,而在人名之前没有冠官署机构名或地名,具体来源于何处难以作出确切地判断,故暂列入其他类。此类陶文除一件为朱书外,其余均为刻文。字体小篆,字迹比较草率,刻划的部位也没有固定的规律。陶文的内容详见下表:

上表所列的三十六种陶文,其中的越和悁都是越悁的省称,实际上是三十四种,在秦都咸阳遗址和始皇陵出土的砖瓦上,仅有一字或二字陶工名,不见官署名和地名的陶文出土数量很多,这批陶文的题字风格与其相同,亦均为陶工名。关于这些人的来源问题?前已言之,由于文字过于简约难以作出确切地判断。不过有些迹象可以作为分析这一问题的参考。从陶文的风格方面看,全部是刻文,字迹比较草率,在俑、马上刻划的部位不统一。这些特征与大字类、右字类及来源于地方的陶工名近似,而与宫字类陶工名的题字风格显然不同。后者基本上都是印文,印文所处的部位比较一致。从陶俑的造型方面观察,其中尚、北、山、丙、鉼、止等陶工的作品,气度威武,造型准确,技艺较高,类似来源于中央官署制陶作坊的陶工的作品风格。另外,杏、畣、弋三个陶工名见于陶马身上,他们是塑造陶马的工匠。秦俑坑出土的陶马是国内外专家们一致赞许的比较成功的佳作。它是以宫廷厩苑里的真马作为模特儿塑造的。因而塑造陶马的工匠当属于秦中央官署制陶作坊内的陶工。上表所列的陶文有的还见于秦都咸阳遗址和秦始皇陵建筑遗址出土的砖瓦上,如下表所示:

表中的左悁、左*(左讠右弋)(*(左讠右弋)与弋通)、左司歃,悁、*(左讠右弋)和歃为人名,左和左司是左司空的

省文。左右司空是少府的属官(12)。因而,秦俑上发现的悁、尚、弋、臿等陶工名,似属于左右司空控制下的制陶作坊内的陶工。安和北亦属于中央官署制陶作坊,咸原少申属于市亭作坊(13),咸直里文属于民营制陶作坊(14)。

总上言之,尚、北、山、丙、饼、杏、畣、弋、悁、番、止、安等十二个陶工名,似来源中央官署制陶作坊的陶工,其余陶工,从其作品看,技艺有高有低参差不齐,俑的形象变化多样,艺术风格近似于来源于各地方的陶工的作品。这是个不太精确的推断,随着秦始皇陵兵马俑坑的进一步发掘,新的陶文资料的出土,这个问题有可能逐步明确。

(五)陶俑、陶马上出现陶工名的原因

一、二、三号兵马俑坑出土的陶俑、陶马上都发现有陶工名。有的名字既见于一号俑坑,又见于二、三号俑坑,说明三个俑坑内的陶俑、陶马是同一批工匠、同时制作的。

陶俑、陶马身上为什么要打印或刻划上陶工的名字?这和秦国的兵器和砖瓦上大都有制造者的名字的性质是一样的,是秦代“物勒工名”制度的体现。《吕氏春秋·孟冬记》记载:“物勒工名,以考其诚,工有不当,以行其罪,以究其情”。这条资料清楚地说明了在产品上刻上工人名字的原因是便于统治者考课稽核。从《睡虎地秦墓竹简》有关的法律条文可知,秦代对官府手工业的产品每年都要进行考核,“省殿、赀工师一甲,丞及曹长一甲,徒络组五十给”;“县工新献,殿,赀啬夫一甲,县啬夫、丞、吏、曹长各一盾,城旦为工殿者,治(笞)人百”。秦代把严格的考核制度与奖惩结合,籍以确保产品的数量和质量按照官府的规定和要求如期完成。

秦物勒工名的制度始于战国中期,孝公利用商鞅变法,强调法治,以建立新兴地主阶级的统治秩序。物勒工名制度就是在这种历史背景下产生的。它终秦之世,一直存在,而且在不断地完善。秦国兵器上的刻辞,大都有督造者、主造者和生产者的名字;而秦俑上的题名,不见督造者,只有主要制作者匠师名(15),这和秦都咸阳宫殿遗址和秦始皇陵出土的砖瓦上的勒名体例相同。

物勒工名制度,本是秦政府管理官府手工业、控制和监督工人生产的一种手段。此种手段也运用到了秦陵兵马俑的制作上,以便稽核陶工制作陶俑、陶马的数量和质量。对这种制度,要作两方面的分析:一方面它加强了对工匠的控制;另一方面,也有利于作品质量的提高更出乎统治者想象之外的,是为我们保留了一大批雕塑艺术匠师的名字。他们和秦俑这颗璀灿的艺术明珠一起,将永垂青史。

二 来源于中央和地方两类陶工造型

艺术风格的差异

(一)来源于中央和地方陶工的艺术风格的差异

对一、二、三号兵马俑坑已出土的千余件陶俑,经过反复仔细地观察排比,发现来源于中央官署制陶作坊和来源于地方的市府和民营制陶作坊的陶工,他们制作的陶俑的造型风格有着明显的差异。为了叙述方便起见,暂把来源于宫水等中央制陶作坊的陶工的作品称作“宫字俑”,把来源于咸阳等地方的陶工的作品称为“咸字俑”。这两类俑造型风格的主要差异是:

(1)从体型方面观察,“宫字俑”形体的一个突出特征是身材魁伟,强壮多力,气质威武。如陶工颇和止塑造的陶俑,都形体粗壮,膀阔腰圆,立如铁塔,稳固感和力感很强,有不可摇撼之势。其所表现的气质是刚毅、勇猛。看到这类俑使人会自然地联想到它是古代大力士乌获、孟贲形象的再现。陶工颏、朝、得等人塑造的陶俑,较上类俑形体略为修长,但体魄健壮,笔直矗立,英姿勃勃。陶工彊、係、臧等人的作品,形体虽然没有上述两类俑那样魁梧,但身体高大宽绰,亦显得威武劲健。宫字俑中的唯一例外,是宫炚塑造的陶俑,有点削肩、细腰,风格类似于来源于地方陶工的作品;但从气度上看,显得彪悍、刚毅。绝大部分“宫字俑”的形体不论是高大或粗短,都是上下线条比较匀称、笔直,威武雄健,象是秦军的虎鸷之士。“咸字俑”形体的突出特征是:体形清秀,略有曲线的韵律感,和宫字类俑的雄健、刚直适成鲜明的对比。远远一望,即可大体分辨出哪个是宫字类陶工的作品,哪个是咸字类陶工的作品。

咸字俑的造型多彩多姿,如咸阳野、咸阳穉、咸阳衣、咸阳处、咸阳路等人制作的陶俑,是咸字类俑中清秀类的典型。宽肩细腰,衣的下摆成大喇叭口状,或者衣摆向后飘动形体修长,姿态潇洒。咸阳行和咸阳秸两人塑造的陶俑,中等身材,扁平的躯干,凹腰鼓腹。不管你是正视或背视、侧视,都可以看到形体略带曲线的旋律美。封和冉这两个陶工的作品,属于咸字类俑中威武劲健类的典型。形体和宫字类俑近似,挺得笔直,显得浑身是劲。但躯干仍然存有曲线的变化。咸*(左女右乐)和其这两个陶工的作品,属于咸字类中瘦小型。躯干细小、清瘦,缺乏健壮感,和宫字类俑的体魄、气质的差异特别明显。

(2)头型、面型和五官刻划方面的差异:

宫字类俑的头型多为圆头型,少数为长头型。咸字类俑的头型较多,有圆头型、长头型、瓠瓜型,还有一种后脑勺特别大侧视呈近似平行四边形的头型等。

宫字类俑的面型,多数为方面庞、长方面庞、圆面庞,个别的为窄长面庞。咸字类俑的面型,多数为窄长的“目”字形、漫长的鸭蛋形;其次为圆形、长方形面庞,以及上下较狭中部较宽的“申”字形面庞;个别的为上宽下窄的倒梯形面庞。宫字类俑的面庞一般比较丰腴、结实。咸字俑的面庞,有的肌肉丰满成为胖胖的鼓腔脸,有的则较清瘦,多数显得面容清秀。

在五官的刻划方面,宫字类俑多为粗眉大眼,阔口厚唇,大鼻梁,宽额头,高颧骨,是关中秦人的典型形象。咸字类俑多数眉毛比较严缓,小圆口或大口薄唇;另外也有用夸张手法塑的三棱眉、细如弯月的线眉。

宫字俑的胡须,有双角自然下垂的八字胡,矢叶状的小八字胡、板状的平八字胡,双角上挑的牛角形的八字胡等,籍以表现人物性格的文静和彪悍勇武、或机敏聪颖。咸字俑的胡须除上述和宫字俑相同的类型外,还有络腮大胡、三滴水式的髭须,一把飘洒的长须等等,籍以刻划多种多样不同人物的性格和心理特征。

在发型方面,宫字俑的发型多数为篦纹式即用篦状的工具刮划出整齐不紊的细细的发纹,装饰意味较浓,显示了人物生活作风的整肃、严谨。少数为波浪式、瓜棱式的发型,头发的质感较强。咸字俑的发型有篦纹式、瓜棱式、方包式、波浪式、螺旋式等,种类繁多,风格粗犷。

宫字俑的圆形发髻比较规整,一律立于头顶的右侧。咸字俑的圆形发髻,有的异常高大峨然耸立,有的则非常低矮,有的发髻立于头顶右侧,有的横置于头的右侧,有的在头的右侧偏前,有的则偏后,自由活泼。宫字俑在脑后绾的六股宽辫形的扁髻,多数为扁平的浅浮雕。咸字俑的扁髻除浅浮雕式外,还有各种高浮雕式的扁髻。宫字俑发辫的盘结方法,多数成十字交叉形或枝丫形。咸字俑发辫盘结的形式除上述两种外,还有大字形、卜字形、人字形……等等。花样翻新,多彩多姿。

(3)在人物气质的刻划方面。宫字俑所表现的人物性格、气质的共同特征是:反映了秦军气壮山河,叱咤风云,锐不可挡的勇猛气概。在这个共性之中,包含着各种不同的个性。这些个性如果再加以综合概括的话,有如下几类:①力大无比,勇冠三军,具有超人的大勇。宫颇和止这两个陶工的作品是此类的典型。②刚毅英武类,宫欬、宫朝、宫穨以及尚、北等陶工的作品,是此类的典型。它给人的印象是性格纯朴,精神抖擞,英姿勃勃。③性格深沉,神态孔武,是宫得、宫係、宫臧等人作品的特征。④性格沉着练达,神态雍容威严,是宫字类俑中的将军俑的特征。⑤容颜开朗,胸怀达观;或神情肃穆,性格沉静,亦为宫字俑中多见的人物性格特征。

咸字类俑的艺术形象丰富多彩,性格多种多样,气度不一。所反映的秦军生活的深度和广度较宫字类俑大。具体说来,可分为如下几种不同的类型:①刚毅英武的战士形象,如咸阳午、咸阳危、咸阳诩等人的作品,都显现了斗志昂扬,敢于犯白刃、蹈煨炭的勇士气质。②面容愤怒的战士形像,以陶工冉的作品最为典型,双目圆睁,心中似凝结着愤然的怒气,大有一触即发之势。③有的战士的形象显得性格憨厚、质直;有的性格爽朗达观;有的眉清目秀,伶俐机敏;有的带着天真活泼的稚气,象个新入伍的小战士;有的容颜肃穆,神情恭谨;有的形体清癯,容颜不展,心情抑郁……等等。

从上面咸字类俑各种不同的艺术形象,可以看出它除具有和宫字类俑一样的秦军“勇于公战,怯于私斗”的共性外,还反映了秦军的战士由于来源于社会不同的阶层,以及不同的年龄,不同的遭遇,而形成的不同性格,不同的心理特征。秦始皇所进行的统一战争,是顺乎时代潮流,符合人民意愿的。在一定程度上得到人民的同情和支持,再加上严苛的军纪和奖惩制度,这是秦军战斗意志旺盛,攻无不克,战无不胜的重要原因。但是,另一方面也应看到,秦兵役的繁苛、刑罚的残酷给人民所带来的痛苦。这一方面不可能不在秦军的士兵中有所反映。塑造秦俑的陶工由于出身社会下层,对人民的处境和士兵的心理特征是熟悉和同情的。这可能是咸字俑中有个别两件俑神情不展、心情抑郁现象的隐约反映。总之,咸字类俑的形象,使人感到亲切、真实,风格活泼清新。

(4)技艺方面的区别

宫字类俑在雕塑技艺方面,总的说来比较熟练,水平较高。绝大多数俑的形体比例合宜,造型准确,解剖关系也处理得比较合理。形体粗壮者,使人不感到臃肿;神态勇猛者,不是虚假的做作,形象真切。

咸字类俑有不少的优秀的作品,但也有些俑的技艺水平较差。尤其是躯干部分的塑造和宫字俑比较起来较粗疏。有的双臂过短,有的臂一长一短,不够协调对称。有的双手过大或过小,也有的一只手粗大,另一只手细小。有的腿细脚厚,有的腿过于粗壮,脚过于扁平。有的外衣过短,腿特别细长,显得上重下轻,缺乏稳定感。在衣纹的处理上,宫字类俑线条的运用比较工整,规律性强,手法简洁。咸字类俑衣纹的线条则较粗疏。

秦俑身上装饰性的东西不多,只有带钩、发带、发卡等。对这些装饰件的刻划,宫字俑和咸字俑也不同。如宫字俑的带钩多为棒形或琴形,咸字类俑的带钩,有棒形、琴形、琵琶形、飞鸟形、斧形、盘夔形、勇士持矛奋击形……等等。宫字类俑的扎发带的带尾多作扇面形。咸字类俑发带的带尾有扇面形、折波形、双歧形、卷曲形……等,质感很强,随风飘动,给人一种静中寓动的感觉。

在陶色和陶质方面,宫字类俑的陶色多为青灰色,质地比较坚硬,火候较匀。躯干部分用泥条盘筑法成型,泥层的厚度比较均匀,内壁平整。焙烧时为了防止炸裂及便于烧结,在衣的下摆泥层较厚处多留有透气孔,因而内外的颜色比较一致,没有变形及夹生现象。这说明宫字类俑的焙烧技术比较高。咸字类俑的陶色多数为青灰色,灰中泛黄,有的为黑色,或外黑内红,内部有夹生现象,陶质有的坚硬,有的则较酥软易于破碎,个别的出土时已酥散成细小的碎片。这说明在焙烧技术方面,制作咸字类俑的陶工没有制作宫字类俑工人的技术熟练。

(二)艺术风格差异产生的原因

来源于宫廷的陶工和来源于地方的陶工在造型艺术方面的上述一些差异,产生的原因是什么?这是需要进一步探讨的问题。秦始皇陵兵马俑的风格是写实的,秦俑的艺术形象的创造要服膺于当时的时代精神,源于社会生活。由于作者生活经历的不同,对生活体验的差异,表现能力的高低,因而各自所创作的艺术形象必然不同。尤其在封建社会里,手工业者的技艺是师徒相传或父子相传的,技艺带有一定的行会性、保守性,深受师承关系的影响。所以,在同样的主题和相同的题材下,不同处境和不同师承关系的作者会创作出不同艺术风格的艺术形象。宫字类俑和咸字类俑风格、技艺的不同,正是由于这种原因造成的。

宫字类俑的作者,来源于中央官府制陶作坊。通过耳闻目睹,他们对驻扎于宫廷内外的卫兵的形象是比较熟悉的。守卫秦朝宫阙的卫士是经过统治者选拔的,一定是体魄健壮,英姿勃勃,勇敢多力的战士。这就很自然地会被来源于宫廷制陶作坊的匠师选为塑造秦国战士形象的模特儿。因而他们所创造的秦俑艺术形象,就会象守卫宫阙的当值卫士一样,立如铁塔,气势昂然。再者,这些匠师都来源于中央官府制陶作坊内,他们经常在一起生活和从事生产劳动,在技艺上互相影响,互相学习,很自然地会形成共同的造型风格和艺术技巧。同时官府手工业管理制度比较严格,《睡虎地秦墓竹简》《工律》规定:“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”。这就决定了他们创作风格的严谨,一丝不苟。由于上述几点原因,就形成了宫字类俑独有的造型风格和比较严谨的作风。

咸字类俑的作者,来源于地方的市府制陶作坊和民间私营制陶作坊。他们日常生活所接触的是广大的社会群众。各种不同形体、不同面容、不同性格的人物形象,是他们所熟悉和习见的。秦的兵役制度是年满十五岁至五十六岁的青壮年男子都要服役。有战事临时征发出战。如秦国和赵国的长平战役,秦“发年十五以上悉诣长平”(16)。战争结束后,士兵即回到原籍从事生产劳动,再有战争又重新征调。秦军的士卒主要来源于社会下层的劳动者。这些人正是为来源于地方市府制陶作坊和民间私人制陶作坊的陶工所熟悉和了解的。他们的音容性格都深深地印在陶工们的脑海里。加上彼此的地位处境接近,在感情上是相通的。因而这些陶工在塑造秦军战士的形象时,必然会摄取他们经常接触的各种形体、各种面容以及各种不同性格的典型人物作为模特儿。他们较宫字派的艺术匠师所摄取的人物形象的范围更为广阔,更富有社会性。所反映的人物的思想情绪和性格更广泛,更深刻,更具有代表性。也就是说更能反映秦军士兵的真实。就来源于地方的匠师所创作的秦军战士的形体而言,有的高大,有的修长,有的低矮,有的胖,有的瘦,就其面型而言,有圆,有方,有的漫长,有的窄狭,有的扁阔,有的圆鼓,有的凹陷。就其年龄而言,多数为青壮年,但也有的年纪较老,有的稚气十足。就其性格而言,更是丰富多样。特别值得一提的,就是有的心情抑郁,有的面带病容的个别俑。前已言之,它虽然为数极少,但却反映了秦军隐蔽的一面。就是秦国兵马俑和徭役的繁重给人民所带来的不幸,这正是来源于地方的陶工身有所感和深切同情的。因而在他们创作的个别形象上予以表露。这是没有物质生产资料同时也没有精神生产资料的陶工的思想闪灼的表现,是十分可贵的。当然这种表现只能体现在个别俑身上,不能成为秦俑的主流。因为他们要服膺于统治者的意志和要求,创作的艺术作品要为统治阶级的利益服务。

咸字类俑的作者,来源于各地不同的制陶作坊,师承关系各不相同,原来的技术水平有高有低,不象宫字类俑的作者艺术水平那样整齐。因而就造成了咸字类俑的风格多种多样,以及艺术水平和艺术技巧的参差不齐。

综上言之,秦始皇陵兵马俑的作者,一部分来源于中央官府制陶作坊,一部分来源于地方制陶作坊。由于二者的生活阅历和师承关系的不同,艺术风格和艺术技巧方面的差异,因而也就形成了宫字类俑和咸字类俑两个不同的艺术风格。

三 秦俑的设计者

(一)秦俑的设计者

秦始皇陵兵马俑的设计者是谁?文献上没有记载。关于修建秦始皇陵工程的主持者,《通考·王礼考十九》及《古今图书集成·坤舆典》引《汉旧仪》说,秦始皇使丞相李斯“将天下刑人徒隶七十二万人作陵。凿以章程,三十七岁,锢水泉绝之,塞以文石,致其丹漆,深极不可入。奏之曰:‘丞相斯昧死言:臣所将隶徒七十二万人治骊山者已深已极,凿之不入,烧之不然,叩之空空,如下天状’。”秦始皇听了李斯的奏言后,命令道:“凿之不入,烧之不然,其旁行三百丈乃止。”这条资料清楚地说明了修建始皇陵的主持人是李斯。他是按照一定的“章程”施工。所谓“章程”,就是施工蓝图。这个蓝图自然是按照秦始皇的意图设计的,施工的进展情况并要向秦始皇汇报。

另外,1978年河北省平山县战国时的中山王陵的一号墓,曾出土一块金银错兆域铜版。铜版上用金银镶嵌出一幅陵园的平面布置图。图上标明宫垣及各个陵墓的位置,各个建筑的名称、尺寸的大小。特别引人瞩目的是上面有中山王的诏书。诏书说;“王命*(左贝右用)为逃(兆)乏(法),阔*(外门内夹)(狭)少(小)大之*(左口右刂)(制),又(有)事者官恖(图)之。建(进)退*(违)乏(法)者死亡(无)若(赦),不行王命者*(上央下心)(殃)*(连)子孙。丌(其)一从,丌(其)一*(藏)*(上广下负)(府)。”(17)同墓出土的铜方壶铭文有王“命相邦*(左贝右用)”。可见修建王陵这样的大事由丞相(或称相邦)主持,并参与设计,好象在战国时一些国家都是如此。我们说李斯是修建秦始皇陵的主持者,并参与了施工蓝图的设计,这是条有力的佐证。兵马俑坑是秦始皇陵园工程的一部分,因而俑坑的设计工作,李斯似亦应参与其事。当然,俑坑的设计蓝图,也必然要得到秦始皇的认可,体现秦始皇的意愿和要求。

秦始皇为什么要设计修建这组兵马俑坑,他的意愿和要求是什么?这与古的葬仪制度,以及秦始皇的思想状况有关。葬仪制度是古人信鬼神的观念形态的反映。认为鬼神的生活和人间一样。人生前有衣食住行之需以及声乐之好,鬼神也要有。统治者生前防卫、战争之备,死后也要有。因此,随葬物有衣衾、棺椁、鼎馨,以及车马、卫队、戈戟……等等(18)。秦始皇是中国第一个统一的多民族的封建王朝的皇帝。他要极力崇奉皇帝的威严,因此陵园的建筑规模和陪葬物的丰富,都要超越前代。

秦始皇统一全国后的思想状况,可以用两句话来概括:一是趾高气扬,目空一切;二是战战兢兢。前者是自认为自己功德无量,天下皆归己;后者是怕帝业不稳,千方百计要维护一统的江山。这种思想反映在陵园建筑上,是追求上扼天穹,下压黎庶,囊括一切的恢宏气势。以武力统一中国,深知军队是巩固皇帝宝座的重要支柱。因此,生前以大批的军队屯卫京师;死后要以大批的兵马俑群陪葬。八千件兵马俑组成庞大的军阵序列,威武雄壮,大气磅礴,给人一种巨大的力量感和崇高感。寓意着秦始皇的权威和凛然不可侵犯的尊严,也是秦王朝威慑力量的体现。宣扬军威、崇奉皇帝的威严,当是设计兵马俑军阵的指导思想。

(二)秦俑的设计者与制作者

兵马俑的设计,是在秦始皇的授意下由李斯等一些大臣搞的。而兵马俑的制作者,却是一批不见于经传的出身地位低微的陶工。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中说:“支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产的资料。因此,那些没有精神生产资料的人的思想,一般地是受统治阶级支配。”(19)由此可知,陶工们的艺术创作是受统治者支配的,是按照统治者的设计蓝图和意愿来塑造兵马俑的。在当时的历史条件下,他们不可能违背这个规律,不可能完全根据自己的意念自由创作。秦的法律严苛,秦律《工律》规定;“为器同物者,其大小、短小、广亦必等。”不然,就要受到惩罚。河北省平山县中山王陵出土的铜版兆域图上的诏书,明确规定:在修建陵园的各项工程时,要按照设计蓝图规定的长宽大小标准去做,如果发生问题依法惩处,违法者死罪不赦,不执行王命者罪连子孙。(20)这说明统治者设计的蓝图上的各项规定,就是王命,具有法律的效力,不可违抗。当然,陶俑、陶马的制作,和陵墓以及陵园的各种建筑不同,它属于艺术,艺术形象的塑造有个再创造的过程。统治者对陶俑、陶马的种类、数量、大小及总的指导思想,可以作出具体的规定。但是,无法对每件俑的形态、性格作出详细的规定。也就是说,陶马的制作,必然要通过陶工的思想进行艺术的再创造。

那么,陶工的思想状况怎样呢?人的思想总是受一定的时代制约的。当时的时代,是新兴地主阶级处于上升阶段,有进步性的一面。如秦的统一六国,以及统一后的一些进步措施,是顺乎时代潮流,符合民众的意愿,得到人民支持的。同时,陶工所塑造的对象是横扫六合,叱咤风云,具有赫赫战功的秦军士卒。对这些人,他们是熟悉的,感情是相通的。把秦军士卒的形象塑造得威武雄健,是合乎逻辑,合乎客观事实的,也是与时代的理念一致的。

另一方面也该看到,秦王朝严酷的刑法,繁重的徭役,给人民带来一定的灾难,人民对此是不满的。这也影响着陶工的艺术创作。在陶工塑造的艺术形象中,也必然会有所体现。但是这种体现,只能是隐约的、曲折的反映。这或许是容颜不展、心情抑郁的个别武士俑形象产生的原因。

总之,上述两个方面都制约着陶工的思想,影响着陶工的艺术创作。但是,这两方面绝不是并列的、等量的。前者居于主导地位,后者只能是隐约的、曲折的反映。前已言之,陶工是奉命制作陶俑、陶马。他们的作品必须符合统治者的意图,也必然要反映时代精神。艺术是一定的经济、政治在上层建筑领域内的反映。秦俑艺术是体现统治者的观念,为新兴地主阶级的利益服务的。

结 语

秦始皇陵兵马俑这颗中国古代雕塑艺术史上的明珠,其蓝图是在秦始皇的授意下似由李斯等宫廷的大臣设计的。兵马俑的制造者,是一批出身社会下层的陶工。这些陶工,有的来源于中央官署的制陶作坊,有的来源于地方的市府和民间的私营制陶作坊。他们原来都是具有丰富实践经验的优秀工人,调来参加秦陵兵马俑的制作。秦代实行“物勒工名,以考其诚”的制度。在陶俑身上打印或镌刻陶工的名字,本是统治者为了便于稽查陶工制作陶俑的数量和质量,但却为我们留下了一大批艺术匠师的大名。现已获知的陶工名六十八个,随着发掘工作的进展,一定还会有新的陶工名出现。这样众多的古代雕塑艺术大师名字的发现,不但在中国考古史,而且在雕塑艺术史上,都是极其辉煌的收获。以往的史书对从事工巧的下层人物是不写的,因而真正从事物质生产和精神文明生产的千千万万的优秀工人的名字被埋没了。在考古资料上虽然也偶而见到工匠名,但数量甚少,象这样多的同时代的工匠名一起发现,还是首次。

秦俑身上打印或刻划的陶工名,都是技艺较高的匠师。在他们的率领下还有一大批没有留下名字的陶工。这些人的数量更多,每个工师以带徒工十余人计,总数将近千人。如此庞大的雕塑艺术队伍集合一起进行艺术创作,不但在中国而且在世界的雕塑艺术史上都是没有先例的。这不仅是空前而且也是后世罕见的创举,是无与伦比的奇迹。

由于陶工的来源不同,艺术风格各异,表现在秦陵兵马俑上,明显地可以看出有两派不同的造型风格。一是来源于中央官署制陶作坊工匠的作品,即所谓“宫字俑”。二是来源于咸阳等地工匠的作品,简称为“咸字俑”。宫字类俑的造型多为力士型的形象,风格严谨,技艺熟练。咸字类俑的造型变化较多,风格清新,技艺有高有低。两类俑艺术风格差异产生原因,前已言之,一是由于两类陶工生活阅历的不同;二是师承关系的不同。至于水平的高低,那是由于各人观察生活的深度和表现能力不同造成的。来源于中央和地方的大批工匠,聚集一起进行秦俑群像的集体创作。彼此互相观察和学习,促进了技艺的交流和熔合。因此,秦俑艺术不仅是继承了前代的优秀艺术传统,而且熔合了当代全国雕塑技艺的精华。从而促使陶塑技艺水平产生新的飞跃,把中国古代的雕塑艺术发展到一个崭新的阶段,成为中国古代雕塑艺术史上的一个奇峰。对后来中国雕塑艺术的发展有着深远的影响。

秦俑艺术是秦代陶工智慧的结晶;他们的名字在中国和世界雕塑艺术史上必将占有光辉的一页。我们讴歌陶工们的恢宏业绩,说他们是秦俑艺术的真正创造者。但是同时也应看到秦陵兵马俑的设计者和主持者。他们制定了秦陵兵马俑的总构图,规划了秦俑创作的主题,又是秦俑制作的组织者和管理者。当然这种组织和管理是带有强制性的,以至是很严酷的。但是,秦俑群像的塑造,没有一定的规划和组织是不行的。因此,探讨秦陵兵马俑的设计者,研究他们的思想脉络,剖析其设计意图,这对秦俑艺术研究的深化无疑是有一定意义的。

注解:

(1)参见袁仲一、程学华《秦代中央官署制陶业的陶文》,《考古与文物》1980年第3期。

(2)《睡虎地秦墓竹简》《法律答问》

(3)《睡虎地秦墓竹简》《法律答问》

(4)《睡虎地秦墓竹简》《法律答问》

(5)参见袁仲一、程学华《秦代中央官署制陶业的陶文》,《考古与文物》1980年第3期。另外参见《汉书·百官公卿表》。

(6)《没有地址的通信》第474页。

(7)参见袁仲一、程学华《秦代中央官署制陶业的陶文》,《考古与文物》1980年第3期。

(8)参见袁仲一、程学华《秦代中央官署制陶业的陶文》,《考古与文物》1980年第3期。

(9)西安市文管会《西安三桥镇高窑村出土的西汉铜器群》,《考古》1963年第2期。

(10)《长陵调查简报》,《考古与文物》1981年第2期。

(11)同注(1),另见秦都考古工作站《秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址简报》,《文物》1976年第1期。

(12)参见袁仲一、程学华《秦代中央官署制陶业的陶文》,《考古与文物》1980年第3期。另外参见《汉书·百官公卿表》。

(13)袁仲一《秦代的市、亭陶文》,《考古与文物》1980年创刊号。

(14)袁仲一《秦民营制陶作坊的陶文》《考古与文物》1981年第1期。

(15)袁仲一《秦中央督造的兵器刻辞综述》,《考古与文物》1984年第5期。

(16)《史记·白起列传》。

(17)河北省文物管理处《河北省平山县战国时期中山国墓葬发掘简报》,《文物》1979年第1期。

(18)《吕氏春秋·安死》,《吕氏春秋·节丧》。

(19)《马克思·恩格斯全集》第三卷,第52页。

(20)河北省文物管理处《河北省平山县战国时期中山国墓葬发掘简报》,《文物》1979年第1期。

(原载《文博》1986年4期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8